认识我国的药用昆虫

2024-09-29杨红珍

以毒攻毒,古已有之。以毒攻毒就是用含有毒性的药物来治疗恶疮肿毒等病情较重、顽固难愈的疾病。当然,以毒攻毒要在保证用药安全的前提下才能进行。斑蝥就是一种有毒但有效的中药材,它在我国有2000多年的药用历史,始载于《神农本草经》,被列为下品(指毒性较强的中药材)。其后在《名医别录》《经史证类大观本草》《本草纲目》《本草纲目拾遗》等各医药名著中都有记载和补充。

斑蝥有大毒,具破血逐瘀、散结消癥、攻毒蚀疮之功效。在《中华人民共和国药典》(2020版)中,斑蝥特指芫菁科昆虫南方大斑蝥(Myabris phalerata Pallas,也称大斑芫菁)或黄黑小斑蝥(Mylabris cichorii Linnaeus,也称眼斑芫菁)的干燥体。外用多以干燥全虫入药,内服则需要去头足及鞘翅后入药。除了汉本草所记载的主治功效之外,斑蝥在藏、蒙、维、彝、瑶、苗、满等多个民族医药典籍中亦有药用记载,且药用历史悠久,涉及了芫菁科多个物种。

芫菁科昆虫的生活

芫菁科属鞘翅目,一般分为两个亚科:芫菁亚科和栉芫菁亚科。芫菁亚科在中国常见的属有斑芫菁属、豆芫菁属、绿芫菁属和短翅芫菁属,栉芫菁亚科在中国常见的属有柔栉芫菁属和带栉芫菁属等。全世界目前已知芫菁科昆虫有120属近3000种,我国记载有26属200余种。该科昆虫一般为中型,体色为黑色或黑褐色,有一些种类体色鲜艳。

芫菁科昆虫在我国分布很广,从低海拔的平原、丘陵到高海拔的高原都有它们的身影。成虫为植食性,大多在田间活动,迁飞力弱,取食大豆、花生、棉花、马铃薯等植物叶片和花瓣,对农业有一定的危害。幼虫为肉食性,部分种类寄生于蜜蜂蜂巢中,对蜜蜂的卵及幼虫造成致命危害,因而被养蜂人员视为重要害虫;部分种类捕食蝗科昆虫的虫卵,能够帮助人们控制蝗灾的爆发。

芫菁为复变态昆虫,一生要经历卵、幼虫、蛹、成虫4个发育阶段,一般1年发生1代。成虫产卵于土中,以卵或幼虫越冬。幼虫大致分为6个龄期,各龄期在形态、习性上有较大差异:1龄幼虫被称为三爪蚴,胸足发达,行动活泼,在地下寻食其他昆虫的卵块;2—4龄幼虫为体壁柔软、胸足不发达的蛴螬型幼虫,4龄幼虫是幼虫取食的最后阶段,之后它会在地下挖掘一个土室,在里面变成不食不动、胸足更加发达、体壁坚硬的5龄象甲型幼虫(也称假蛹幼虫),并以此形态过冬;来年春天,它会蜕皮变成6龄蛴螬型幼虫,然后化蛹,最后羽化为成虫。

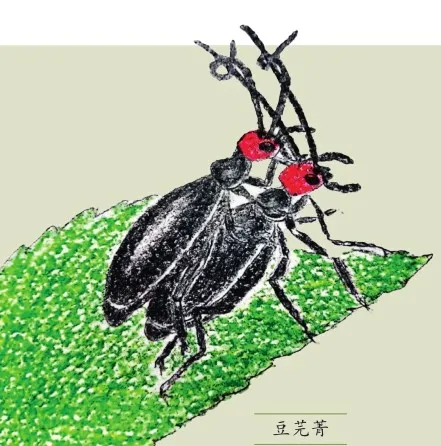

羽化十几天后,成虫开始交配。交配时,雌雄两虫尾部相接,呈一字形;交配结束,雄虫便会离开。交配5~15天后,雌虫准备产卵,它会先挖一个洞穴,然后把卵产于洞内,再用足推土将卵掩埋。

入药种类多

大部分种类的芫菁幼虫和芫菁成虫受惊时都会释放含斑蝥素的剧毒液体,所以中药专著将可以入药的芫菁科昆虫分为了4类:斑芫菁属昆虫称为斑蝥,芫菁属昆虫称为青娘子,豆芫菁属昆虫称为葛上亭长,地胆属昆虫称为地胆。《本草纲目》记载:“地胆,今处处有之,在地中或墙石内,盖芫青、亭长之类。冬月入蛰者,状如斑蝥。芫青青绿色,斑蝥黄斑色,亭长黑身赤头,地胆黑头赤尾,色虽不同,功亦相近。”

斑蝥又名斑猫、花斑毛、花罗虫等,可入药的有南方大斑蝥、黄黑小斑蝥、横带斑芫菁。青娘子又名青虫、相思虫等,可入药的有绿芫菁。葛上亭长又名亭长、豆斑蝥、鸡冠虫等,可入药的有锯角豆芫菁、红头豆芫菁、短翅豆芫菁、中华豆芫菁。可入药的地胆有短翅地胆、长地胆。科研人员一直在努力寻找含有斑蝥素的其他芫菁科昆虫,目前,共统计出芫菁科7属45种含有斑蝥素。也就是说,除了以上芫菁科昆虫种类,还有不少种类也可以成为良好的中药材,这样就可以缓解目前斑蝥资源短缺的问题。

传统中医采用以上芫菁科昆虫的干燥全虫入药。捕捉芫菁的最佳时间为夏秋两季、清晨露水未干时。因为芫菁受惊时会释放含有斑蝥素的剧毒液体,所以捕捉时要戴好手套及口罩,以免毒素刺激皮肤和黏膜。完整、个大、体色鲜艳,无败油气味的芫菁是最佳捕捉对象。捕捉后,将其装入布袋中,用沸水烫死或于蒸笼中蒸死,然后取出晒干或烘干,除去翅、头、足之后,剩下的虫体就可以作为药材使用了。

斑蝥素之毒

斑蝥素是芫菁科昆虫在受到刺激时释放的一种半萜类次生代谢物。芫菁的卵、幼虫、蛹和成虫体内都含有斑蝥素,只是斑蝥素含量有所不同。

芫菁幼虫体内的斑蝥素主要储存于唾液腺和消化道中,受到刺激时,它会从口中吐出含有斑蝥素的乳白色液体。芫菁成虫体内的斑蝥素主要储存于生殖腺和血淋巴内。雌雄成虫早期均能生成斑蝥素,但两三个月后,雌虫便不再生成斑蝥素,体内的斑蝥素含量也会逐渐减少,直至消失;雄虫体内的斑蝥素含量则会随着时间的推移持续增加。交配时,雄虫会把生殖腺内的斑蝥素转移到雌虫的受精囊中,然后由雌虫将斑蝥素转移到卵中,这样就可以起到保护虫卵的作用了。

合成斑蝥素需要消耗大量的能量,若非必须,芫菁不会轻易分泌。受到干扰时,它们的第一反应是快速将四肢收拢在腹部,然后一动不动地装死,待干扰源离去后,再重新活动。只有当芫菁感到生命受到巨大威胁时,才会分泌一种奇臭的黄色黏稠液体,即含有斑蝥素的血淋巴。

芫菁分泌的血淋巴中含有约12%的脂肪油、树脂、蚁酸、色素等物质,斑蝥素的含量只有1%~1.22%,含量虽少,毒性却大。人体皮肤直接接触斑蝥素后,会红肿、起水泡。斑蝥素对人体的胃肠、尿殖道、心脏和血管具有实质性损伤,中毒严重时,会出现血尿、肾脏衰竭、全身出血等症状,甚至导致死亡。

剧毒与疗效并存

芫菁科昆虫的药用价值主要为虫体内的斑蝥素。目前,人们利用斑蝥素具有发泡、生毛、通经活血、攻毒逐瘀的作用,主要用它来治疗神经性皮炎、颜面神经麻痹、斑秃、顽癣、过敏性鼻炎等症,具有良好的功效。斑蝥素具有升高白细胞的作用,在抗皮肤真菌性和病毒性疣、瘤等方面有较突出的作用;对儿童软疣也有很好的疗效。

斑蝥是我国最先发现的一种具有抗肿瘤作用的昆虫类中药材,自1975年斑蝥素被确认为抗癌有效成分并用于治疗原发性肝癌以来,我国医学研究者对斑蝥素及其抗癌作用进行了长期的研究。研究发现,斑蝥素及其衍生物能抑制肿瘤细胞的蛋白质合成,继而影响RNA和DNA的合成及细胞周期的进程,促进肿瘤细胞凋亡,抑制肿瘤细胞增殖。斑蝥素不仅对肝癌、胰腺癌、肺癌、卵巢癌、食道癌等具有良好的疗效,而且在抑制肿瘤细胞的同时还能维持周边血液中白细胞的数量,对机体免疫系统的伤害也很小。

近年来,针对斑蝥素的强毒性,人们先后合成了多种斑蝥素衍生物,在降低抗癌药物毒性的同时,也扩大了斑蝥素的抑瘤谱范围,让其成为人类抗击肿瘤的有力武器。利用斑蝥素及其衍生物合成的药物,如去甲斑蝥素片、斑蝥酸钠注射液、斑蝥酸钠片等,在癌症治疗中发挥着越来越重要的作用。

人工饲养迫在眉睫

芫菁能分泌具有明显抗癌活性的萜类物质—斑蝥素,其药用价值不可估量。随着斑蝥素类药物对癌症及其他疾病治疗效果的发现和使用,医药行业对斑蝥素的需求量也在急剧增加。目前,芫菁科昆虫已被列为我国紧缺的动物药材之一,但药用斑蝥素及其衍生物的主要来源仍是野生芫菁。野生资源毕竟有限,芫菁人工饲养迫在眉睫。不过,因为芫菁幼虫多取食蝗虫的卵块,所以饲养芫菁必须先养蝗虫;而且,芫菁幼虫生活在地下,有自相残杀的习性,所以不能集中饲养,这也要求饲养场地必须足够大。以上饲养难题导致我国目前芫菁人工饲养还处于探索阶段,未能形成大规模人工饲养。

【责任编辑】谌 燕