甲午遗迹的无声诉说

2024-09-29陈元辉董强

甲午战争的硝烟已然散尽,但这场改变东亚两个国家命运的战争却留下了浓墨重彩的一笔,成为每个中国人挥之不去的伤痛。云岘宫内的权力之争、大鹿岛的隆隆炮声、威海水师学堂的操练声、春帆楼里的斗智斗勇……伤痕累累的历史遗迹无声地诉说着那段烽火连天的岁月。就让我们走进甲午历史遗迹,去倾听它们背后惊心动魄的故事。

大国博弈的棋子

云岘宫

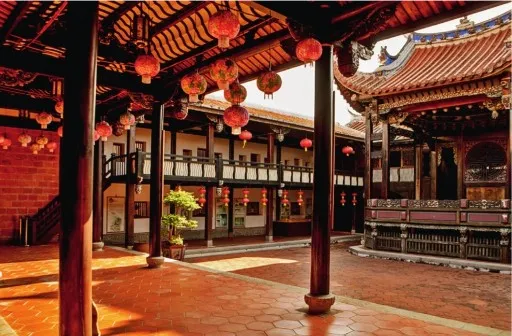

云岘宫位于韩国首尔市钟路区三一大路,本是朝鲜李氏王朝兴宣君李昰应的私宅。在兴宣君的操弄下,他的儿子李熙成为朝鲜国王,史称“高宗”。因高宗年幼即位,故由李昰应摄政,并被敕封为“兴宣大院君”。高宗出生后及即位前,一直生活在云岘宫,这里成为高宗的“潜邸”,赐名为“宫”,并在规制上有所提升。

云岘宫不仅是大院君的私宅,也是王后闵妃的发迹之地,堪称朝鲜王宫之外的权力中枢。闵妃,原名闵兹映,出自朝鲜骊兴闵氏一族,是大院君之妻的族亲。大院君之所以选择闵兹映为王后,就是考虑到她由寡母抚养长大,没有深厚的外戚背景。值得一提的是,在闵兹映进宫之前,她曾在云岘宫暂居一段时日。后来,高宗与闵妃的大婚之礼也是在云岘宫举行。高宗亲政之前,朝鲜的政令大多出自云岘宫。即便是高宗亲政后,朝廷的决策也会及时通报云岘宫,听取大院君的意见。

随着高宗逐渐掌握实权,特别是闵妃的崛起,朝鲜的权力斗争愈发错综复杂。事实上,闵妃并非不谙政事的弱女子,她野心勃勃,在日后的朝鲜政坛上与大院君形成了翁媳权力之争,云岘宫则处于权力斗争的中心。特别是甲午战争前夕,随着日本势力在朝鲜的持续扩张,围绕究竟是“锁国”还是“开放”的问题,大院君与闵妃之间产生了激烈的矛盾冲突,以致酿成“壬午兵变”“甲申政变”等事件,并最终引发东学党起义,点燃了甲午战火。

如今,云岘宫作为韩国重点文物遗迹被保存下来。纪念馆内不仅展陈有大量的史料,还会举办各类宫廷文化活动,来此参观体验的游客络绎不绝。

大同门

大同门位于朝鲜平壤大同江畔,是一座以花岗岩为地基修建的城门。1894年2月,朝鲜爆发了波及全国的东学党起义,大同江成为东学党的主要活动区域。同年7月,在日本参谋部的阴谋策划下,特务机关玄洋社的社员怂恿东学党成员按照日本人的意图,将矛头直指朝鲜政府和驻朝清军。

1894年9月,随着朝鲜局势日趋紧张,驻扎在朝鲜的清军与侵朝日军发生激战,双方在大同门附近爆发了平壤战役。战役期间,清军将领左宝贵不畏强敌誓死抵抗,英勇牺牲;守将叶志超则畏惧退缩,弃城后一路狂奔溃逃至鸭绿江,由此宣告了平壤战役的失败。

现在的大同门在拱形城门上建有两层门楼,门楼上悬挂有两块横匾。如今,大同门已成为见证平壤历史文化的重要地标,也是市民休闲观光的重要去处。

战火硝烟中的小岛

大鹿岛

辽宁丹东的大鹿岛地处鸭绿江入海口,素有“黄海明珠”的美誉,因其形似卧倒的梅花鹿而得名。孤悬于浩瀚东海的大鹿岛,见证了甲午海战的惨烈战况。

1894年9月17日,中日双方在大鹿岛东南海域的大东沟爆发激烈海战。可以说,大东沟海战是决定甲午战争胜负的关键一战。日本凭借强大的海军优势,以猝不及防之势攻击北洋水师。在这场战役中,北洋水师痛失五艘战舰。令国人肃然起敬的是,被日军“吉野”舰发射的鱼雷击中后,“致远”舰管带邓世昌和舰上的200多名官兵全部随“致远”舰沉入大海,壮烈殉国。

抗日战争时期,日军派遣相关人员秘密潜入大鹿岛海域打捞甲午沉船,企图收集沉船钢铁,为全面侵华生产军械寻找原材料。在打捞沉船的过程中,岛上的居民在沉船指挥室内发现了一具遗骸,后经辨认,确定系邓世昌。为了保卫民族英雄的遗骸,当地人将其葬于大鹿岛上。

中华人民共和国成立后,人们修建了邓世昌墓园,墓园内绿树成荫,环境幽静。在墓园的入口处,立有“民族英雄邓世昌”的花岗岩造像。只见“他”身披大氅、力按战刀、紧握望远镜,以高大威严的形象凝视前方辽阔的海疆。在邓世昌的墓园旁,人们还修筑了一处甲午海战无名将士墓碑,并将散落在岛上各处的遗骨埋葬于此。在墓碑后面的照壁上,镌刻有遒劲有力的“甲午英烈永垂不朽”八个大字。

刘公岛

刘公岛位于山东威海湾的湾口处,素有“东隅屏障”之称。自古以来,刘公岛就是重要的海防军事要塞,在甲午海战中,它也留下了浓墨重彩的一笔:这里既是近代中国第一支海军的诞生之地,又是甲午海战的终结之地。

刘公岛面积约3.15平方千米,恰似一艘巨型航空母舰把守在威海湾的出口,这里曾经雄踞号称“亚洲第一”的北洋水师。据记载,最盛之时,刘公岛的码头内外停泊有铁甲舰、快船、炮舰、鱼雷艇、教练船、运输船等各类舰船25艘,蔚为壮观。

曾几何时,这里是邓世昌、林永升、刘步蟾等北洋水师官兵的扬帆启航之地。在飘扬的清朝黄龙旗下,海军公所、威海水师学堂、东泓炮台、铁码头等建筑错落有致,一派御敌安邦的景象。然而,随着1894年7月朝鲜丰岛海面的隆隆炮响,在短短8个月的时间内,显赫一时的北洋水师全军覆没,刘公岛也在炮火中陷落。

如今,当人们踏访刘公岛时,依稀可见当年提督府衙门遗迹及瞭望台。只不过,人们现在看到的不是当年的血雨腥风,只有锈迹斑斑的古炮、打捞上来的沉船以及高耸入云的纪念碑在向人们诉说着那场惊心动魄的海战。岛上还建有“北洋海军忠魂碑”和“中国甲午战争博物馆”,供人们瞻仰和凭吊那段不应忘却的历史。

见证谈判的春帆楼

在日本本州岛最南端的下关,有一处面朝关门海峡、修建于丘地之上的建筑,名曰“春帆楼”。1877年,医师藤野玄洋购得此地,并修建了“月波楼医院”。藤野玄洋死后,作为其邻居的日本首相伊藤博文将医院易名为“春帆楼”。随着《马关条约》的签订,春帆楼也深深镌刻在中日两国的历史之中。

甲午战败后,李鸿章应伊藤博文和陆奥宗光的邀请,参加在下关的春帆楼举行谈判。1895年3月21日,日本在第二轮谈判中要求清政府弥补停战期间的日军给养耗费,并以退出天津、山海关等地为利诱,逼迫清政府全盘接受议和条件。中方谈判代表虽怒火中烧,但“弱国无外交”,李鸿章只能无奈地答应。

1895年3月24日,正当谈判接近尾声,在由春帆楼返回接引寺的途中,李鸿章遭到日本狂热分子小山丰太郎的袭击。这一事件发生后,原本盛气凌人的日本觉得有愧于国际公理,愿以削减一亿两白银赔款为条件,以示所谓的“让步”。事后,为了保障李鸿章等中方谈判人员的安全,日方专门在下关开辟出一条“李鸿章道”,供中方代表进出春帆楼。1895年4月17日,李鸿章代表清政府在春帆楼签订了丧权辱国的《马关条约》。

抗日战争时期,春帆楼以“日清讲和会馆”的名义,对外营业。二战末期,春帆楼遭到美军的空袭,整体建筑严重受损。二战结束后,日本地产公司接手春帆楼,对其进行修葺后重新开放。如今,春帆楼已成为下关一处重要的历史遗迹纪念馆。春帆楼整个建筑为日式风格,庭院清幽,气氛素雅。馆内还原了中日双方展开《马关条约》谈判的场景,并展陈有大量的史料实物。

台湾民众抗日遗存

《马关条约》签订后,清政府被迫割让台湾及澎湖列岛的消息很快传至岛内。台湾岛内的民众闻讯后,在街头巷尾奔走呼号,不少志士泣血上书,要求毁约再战。然而,腐败无能的清政府甘愿与日本媾和,也不愿意发动民众抗击日本侵略者。

1895年5月29日,日军近卫师团在海军大将桦山资纪的带领下在台湾澳底登陆,台湾保卫战就此拉开帷幕,史称“乙未战争”。同年6月17日,日本委任桦山资纪为台湾总督,并举行盛大的“始政典礼”。

为了“保本岛居民安宁”,台湾总督府在岛内发动了所谓的“清剿运动”,对各地抗日武装运动进行残酷的镇压。事实上,早在日军入台之前,台湾巡抚唐景崧便积极组织各地武装和乡绅兵勇,做好抵抗日本“接收”的准备。1895年5月至10月,在唐景崧、丘逢甲、刘永福等爱国将领的领导下,台湾人民与日本侵略者进行了殊死抗争,日本侵略者感叹征服台湾的难度远甚于甲午之战。

日军从澳底盐寮一带登陆之时,就遭到了当地义军的顽强抵抗。因寡不敌众,义军全体阵亡。台湾光复后,人们修建了盐寮抗日纪念碑,以纪念为抗倭保台牺牲的义士。刘永福率领的黑旗军与台湾各地民众组织的义军,共同在彰化八卦山一带与日军周旋,击毙击伤日军上千人,其中就包括日军少将山根信成。如今,在彰化八卦山上依旧遗存有当年使用的古炮。

尽管日本侵略者最终以武力压制了台湾人民的反抗,但是广大台湾同胞的反抗意志并未泯灭。当时,台中雾峰林氏家族的宅邸就高悬“宫保第”的牌匾,体现了忠孝节义的中国气节。

“沉思处”的叹息

在安徽合肥最繁华的步行街淮河路中段,有一座大名鼎鼎的老宅,这就是晚清重臣李鸿章的故居。李鸿章,安徽合肥人,他是晚清重臣,是甲午战争的最高决策者之一,并亲赴日本谈判。李鸿章嗣子李经方,还代表清政府向日本交割台湾治权。可以说,李氏家族与甲午战争有着不解之缘。

李鸿章故居是典型的晚清江淮民居,整座建筑由南向北依次为门厅、前厅、中厅和走马转心楼。同治年间,李鸿章的家财日臻鼎盛,其深宅大院覆盖淮河路中段的半条街,时称“李府半条街”。从老宅正门进入,只见上方高悬匾额,上书“钧衡笃祜”四个遒劲有力的金色大字,这是李鸿章70大寿时光绪皇帝御笔所赐,以褒奖他所做出的功绩。

事实上,李鸿章是一位极具争议性和传奇性的历史人物。人们对李鸿章的功过是非自有评论,但他代表清政府签订了诸多不平等条约却是不可争辩的事实。《马关条约》签订后,李鸿章招致朝野舆论的咒骂。据说,在李鸿章的老宅原有一处名为“沉思处”的书房,或许这就是晚清权臣在风烛残年之际的最后一处心灵慰藉之所,也引发了世人对近代中国国运的深刻反思。

【责任编辑】王 凯