三层四阶:高中小说研读任务的结构化设计

2024-09-27顾一鸣

摘 要 小说研读教学是响应“语文学习任务群”课堂形式的积极实践,却一直伴随着“任务缺乏进阶关联性”这个根深蒂固的问题。为此,依据审美心理活动过程,可以设计疏通、探微、涵泳三个层级,搭建感知、想象、情感、理解四个梯度,形成“三层四阶”结构化模型。

关键词 《祝福》 小说研读 结构化任务 社会环境

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)中“语文学习任务群”体现出语文课堂导向的新变化,即由“问题”转变为“任务”,体现出“以学生为中心”的教学转型[1]。距新课标颁布已有七年多,高中小说也随之呈现出研读教学的新面貌。然而,作为“文学阅读与写作”任务群的重要内容,小说研读教学却一直存在“任务缺乏进阶关联性”这个根深蒂固的问题。这一问题在横向上表现为任务内容关联性弱,不能有效整合不同文本、文体、语体和媒介;在纵向上表现为任务逻辑进阶性低,不能逐步深化研读主题。推行“学习任务群”以来,如何把握小说研读任务的“结构化”,仍需从“大概念”“项目化”等新课标关键词中寻求解决之道。

从任务内容角度来说,新课标明确提出“重视以学科大概念为核心,使课程内容结构化”;从任务形式角度来看,它指出“以学习项目为载体”[2]。因此,小说研读任务的“结构化设计”应该以探索复杂而又真实的问题为主线,整合深度关联的教学内容,形成逐级进阶的教学梯度。依据学生在研读小说时所发生的审美心理活动,可以生成“三层四阶”式任务结构模型。所谓“三层”,就是把小说研读教学分为“疏通”“探微”“涵泳”这三个层级,以期不同学习水平的学生在研读过程中都能“有事可做”。“疏通”指向整体感知,学生能够理顺情节,把握小说叙事完整性;“探微”指向沉潜文字,学生运用想象还原情景,找出矛盾,探究小说语言的精微妙义;“涵泳”指向领会主旨,学生既能明了作者的写作意图,又能基于小说文本建构出自己的个性化理解。

这三个层级又可以细化为“四阶”,由低到高分别对应着“感知、想象、情感、理解”四个审美心理要素[3](见图1)。“感知”即学生从整体上把握小说结构;“想象”指从小说细节和对话空白处,还原人物动作、心理,把握人物性格和形象;“情感”意味着学生在小说的人物描写和情节冲突中实现不同向度的情感交会,能够在不同情境下对人物遭际产生怜悯、同情等复杂的审美情感;“理解”则是基于上述内容,从人物关系、叙述手法等角度深入挖掘小说主题,并建构自身和文本内容的意义关联。下面,就依据“三层四阶”模型,以经典小说《祝福》为例,展开研读任务的结构化探讨。

任务群视域下的每一课时都应该设置一个主任务以解决一个核心问题,接着再分别设立主任务所属的子任务去逐步解决核心问题。设计主任务时应把握好它的可分解性,且其拆分出的子任务要有关联性与进阶性。各个任务之间既不能自相矛盾,也不能碎片无序,而是呈现出由浅入深、循序渐进的佳境。《祝福》作为小说类文体的经典作品,在人物、情节和环境方面达到浑融境界。将其作为研读对象,有助于学生触类旁通,实现言语生命力的多样转化。它既有循类守体之处,也有创造性的破类之处——人物之间的矛盾冲突性。而小说中人物活动的开展、人物对话的发生、人物心理的变化等,都是基于社会环境这个背景呈现的。据此,可以从社会环境的角度去分析人物命运走向、揭示作品主题,设计如下情境任务。

《祝福》被收录于《彷徨》小说集,鲁迅先生以苍凉的笔调叙述了祥林嫂悲惨的人生,极富社会批判性。最近,校戏剧社准备举办一场“审视社会,思考人生”课本剧展演活动。你作为导演,准备将《祝福》选为参演篇目。现在,让我们一起根据课文内容参与剧本的创作,探究祥林嫂悲剧的社会根源。

要求:

1.剧情相对独立完整,蕴含戏剧冲突;

2.剧中的人物、场景具有典型性;

3.能体现对社会、人生的思考。

该情境任务立足于该篇小说与戏剧的融合点——人物冲突,从改编剧本入手,巧妙地触发学生在不同语体之间的言语转化能力,激发想象力和创造力。它立足单篇文本特质,又很好地回应了文本所在的大单元主题“社会与人生”。若想完成主任务“将《祝福》改编为课本剧,探究祥林嫂悲剧的社会根源”,则需要回答以下三个子问题:“选取哪些场景还原祥林嫂的悲剧命运?”“如何表现祥林嫂所处的社会环境对其悲剧产生的影响?”“如何深挖剧本立意,以揭示祥林嫂悲剧的社会成因?”后续的任务设计应该紧扣这条问题链,形成有进阶关联性的三层子任务。

一、“疏通”层:梳理小说情节,整体感知故事

将故事载体由小说转化为戏剧,首先需要在情节上概览全貌,整体感知全文。《祝福》不仅以倒叙的方式巧妙地设置了悬念,还采用突转手法增强了祥林嫂命运的悲剧感染力。可见,以祥林嫂的人生经历为线索,梳理并概括小说情节,是研读文本的第一步。据此,可以设计“疏通”层的第一个任务。

通读全文,圈点勾画出表现祥林嫂人生经历的关键语句,并围绕其经历概括出祥林嫂的人生阶段。

总体来说,祥林嫂的人生阶段可以概括为“初到鲁镇”“被迫改嫁”“再到鲁镇”“寂然死去”四个主要阶段。“初到鲁镇”(课文第34-53段)写祥林嫂来四叔家做工,即使在年底时彻夜地煮福礼,她也感到满足。直到某天在河边淘米时,被人捆走了。“被迫改嫁”(课文第54-65段)写祥林嫂被婆婆卖给山坳里的贺老六后,夫壮子胖。“再到鲁镇”(课文第66-111段)写祥林嫂的丈夫与儿子相继而亡以后,再次被四嫂收留做女工。但再次成为寡妇的她被众人嫌弃,屡次参与祭祀受阻。在柳妈的“劝导”下,她决定去捐门槛赎罪。可捐完以后,四婶还是不让她动祭品。从此她不见伶俐,直至被打发走人。“寂然死去”(课文第3-33段)写祥林嫂沦为乞丐,在阴沉的雪夜里死去。

梳理小说的情节脉络是后续完成剧本大纲的基础。为了突出本节课的研读主题“探究祥林嫂悲剧的社会根源”,可以对祥林嫂的人生四阶段进行详略得当的安排。其中,“初到鲁镇”“被迫改嫁”以前情提要的方式略写,“寂然死去”的结局在最后简要交代。而对于矛盾冲突最强烈的“再到鲁镇”阶段,则应该引导学生聚焦文本相关内容,找准祥林嫂与不同人物之间的冲突,划分出主要场景。由此便引出任务二。

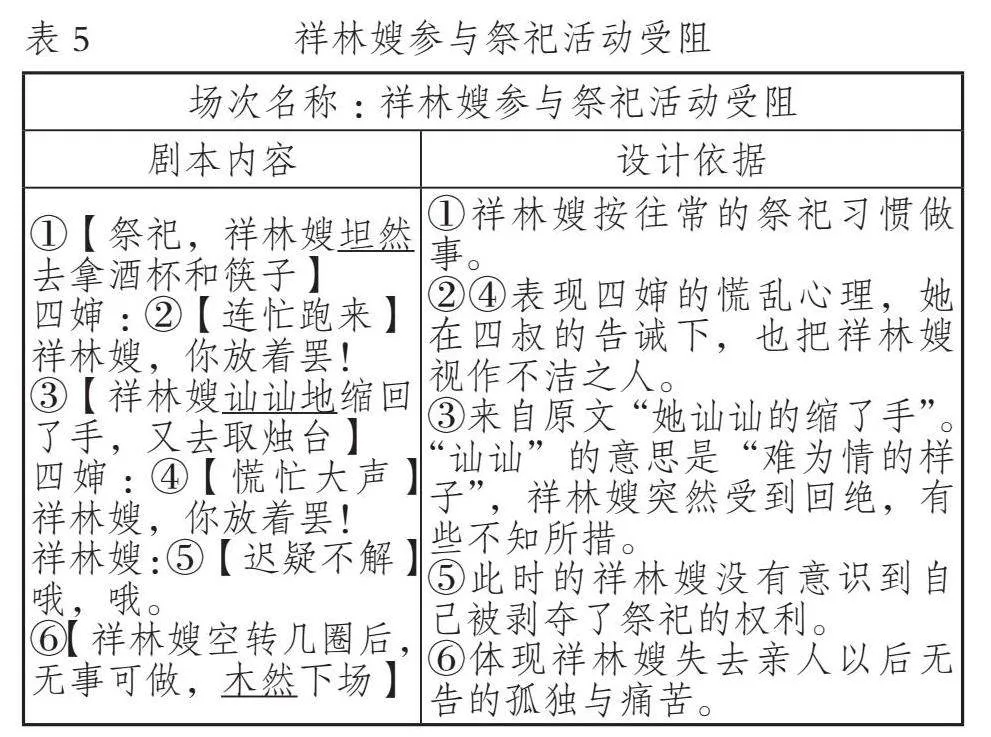

请同学们再读课文,根据“剧本大纲学习任务单”的提示(见表1),选定剧本素材,划分场次,想一想每一场应安排哪些人物冲突。

在那个“杀人”“吃人”的社会里,似乎找不到一个具体的人为祥林嫂的死负责。他们对于她的死,是一种“合围”,或者是一种“无意识 ”的合谋。学生通过结合学习任务单撰写剧本大纲,能够条理清晰地把握各个次要人物对祥林嫂所造成的影响。具体内容如表2所示。这部分作为基础性的理解内容,为后面深入文本,具体分析“四叔”“柳妈”“我”在社会环境构成中的作用奠定了基础。

二、“探微”层:还原人物对话,分析社会环境

若想实现深度的研读教学,则不能以“找证据”的方式去标记祥林嫂的悲剧,肢解小说文本的整体美感。基于小说的虚构性,学生可以发挥想象,依据小说中关于不同人物语言、动作、神态的细节描写,揣摩人际心理,还原鲁镇人们与祥林嫂交往的情景。为此,学生进入研读《祝福》的第二个层面,具体任务如下。

请同学们依据“剧本场景学习任务单”(见表3),根据小组选择的场景,研读相关的文段,圈画出能表现人物之间矛盾冲突的内容,创作一个剧本片段。

剧本的语言包括人物台词和舞台说明。人物台词,需从人物语言中“转化”;舞台说明,需从人物关系中“建构”。其中,舞台说明最容易被学生所忽略,难度也较大。因此,教师应首先讲明舞台说明的重要性,即演活人物对话,使得剧本语言富有动态性。撰写舞台说明需要学生从文字中产生想象、联想,而这样的想象或联想离不开学生对人物在特定人物关系(也就是社会环境)中的理解,需进行合理合情的推测。对此,教师可以做一个示范,如表4所示。

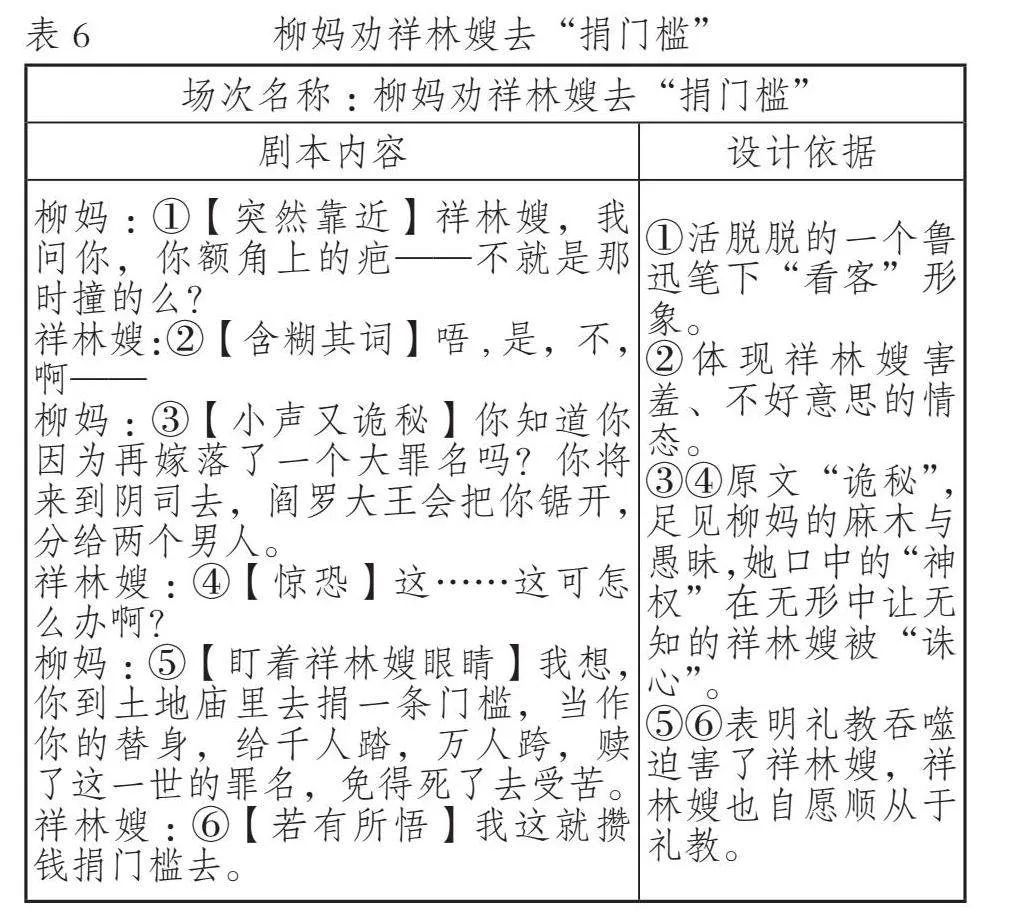

由表4可知,剧本内容的安排与设计需要学生感受和琢磨作品中的语言文字,并借助想象、理解等心理活动完成审美体验与感悟的内化。更重要的是,这一任务还具有情感中介性。即学生通过完成任务,能够实现自身情绪情感与作品情感脉络的交汇融合,进而达到一种内在的和谐。比如在场次二“祥林嫂参与祭祀活动受阻”(见表5)中,学生用“坦然”和“木然”形容祥林嫂的上场和下场,形成强烈的反差感。“木然”是呆滞的意思,表现了祥林嫂被意外拒绝参与祭祀时的沮丧心理。因为此时的她还没有意识到自己被剥夺参与祭祀的权利,所以她“讪讪地缩回了手”,流露出她的尴尬与难为情。四婶的两句“祥林嫂,你放着罢”,意味着她在四叔的告诫下,对礼教的臣服压制了对祥林嫂的同情和怜悯,从而将祥林嫂视为不洁之人。可见以“四叔”为代表的封建礼教卫道士对祥林嫂人格上的侮辱与损害,是造成祥林嫂悲剧的直接力量。

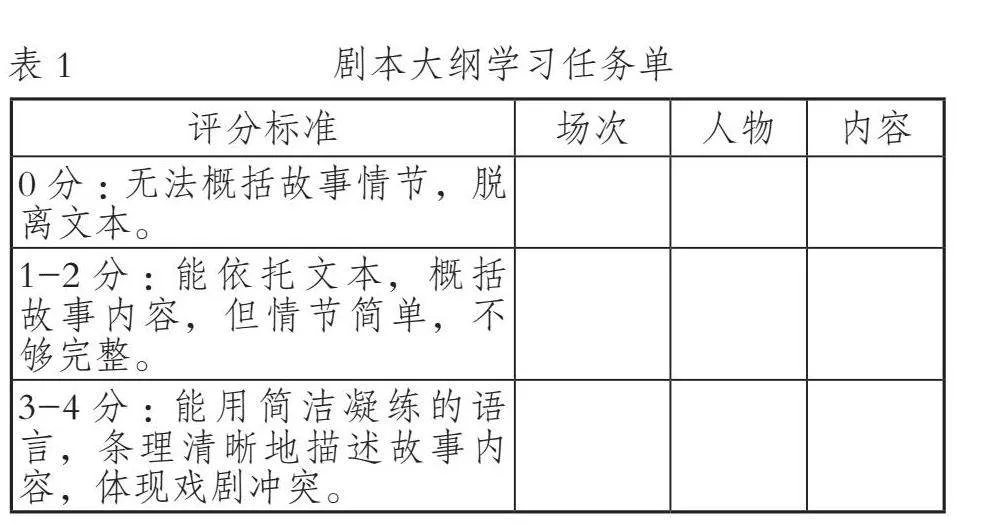

在场次三“柳妈劝祥林嫂去‘捐门槛’”(见表6)中,“柳妈:【小声又诡秘】你知道你因为再嫁落了一个大罪名吗?你将来到阴司去,阎罗大王会把你锯开,分给两个男人。”“诡秘”来源于课文原话,但“小声”却是学生的创造性之举,融合了自身对于柳妈言行的理解,即故弄玄虚。她口中的阎王爷、捐门槛等迷信思想无不在加剧摧残着祥林嫂的心灵。因此,“柳妈”作为一个下层庸众,其无知和愚昧间接助推了祥林嫂悲剧的发生。

在场次四“祥林嫂问‘我’魂灵的事”(见表7)中,“是的”一词的朗读语气引起了班级讨论。在“我”早已预备好祥林嫂过来讨钱情境下,用“自豪”这一舞台说明自然是无可厚非,但联系上下文,不能局限于这一两句,而是要把“我”对祥林嫂的态度放在全文中去把握。面对祥林嫂的询问,“我”的态度却是模棱两可。联系上下文,“说不清”这几个大字体现出“我”面对祥林嫂的灵魂拷问是一种逃避、犹疑的态度。因此,用“冷漠”则能更好体现出“我”面对祥林嫂悲剧时的无能为力,符合其孱弱的旁观者身份。

简而言之,通过研读任务三,学生能够发现道貌岸然的封建卫道士“四叔”是侮辱和损害祥林嫂的直接力量;以“柳妈”为代表的麻木不仁的下层庸众,是间接施害者;迷惘而软弱的小知识分子“我”,对祥林嫂悲剧的无能为力,让祥林嫂濒临绝望的边缘。由此,这三种不同身份的人物在社会环境中所发挥的作用逐步清晰,便引申出研读任务四。

请问在如此社会环境下生存的祥林嫂走向死亡悲剧是必然还是偶然?她的命运能否被改写?

这个任务具有开放性,能进一步锻炼学生的思维能力。在此前场景设计的基础上,学生能发现四叔虽然比柳妈的社会地位高,但他们都是祥林嫂悲剧命运的促成者。而且,柳妈和四叔家的短工都是维护封建礼教者,被封建礼教所麻醉。因此,在祥林嫂遭受接二连三的不幸以后,她还相继受到了人格上的侮辱与损害以及封建迷信的毒害与欺骗。

只有“我”这个新式小知识分子,似乎能够给祥林嫂带来生的希望。按其知识分子的身份,本应该启蒙祥林嫂,否定地狱的存在,但又出于对她的同情和怜悯,只能“不如说有罢”。可惜这思想上的崇高与行动上软弱犹疑形成了深刻的反讽,“吞吞吐吐”“胆怯”“匆匆的逃回”都可以看出“我”的无措。祥林嫂的最后一线希望也破灭了。因此,在这种社会环境的影响下,祥林嫂的命运走向悲剧是必然的,不能被改写。

三、“涵泳”层:观照写作意图,探究主题意蕴

文学是人学。研读小说时不能仅停留于情节、人物和环境所涉及的内容和技法,更要由表及里,思索作者为何这样安排,以求觅得作者的精神立场。这就需要引导学生还原历史时间和空间,跨越时代的隔膜去深入理解小说,与人物产生深度共情。因此,第三层级的研读任务应该聚焦于“鲁迅为什么要设计鲁镇这样的社会环境”,具体内容如下。

同学们,请结合写作背景,思考并讨论鲁迅先生为什么要营构这样窒息而又冷漠的社会环境。

一个怎样的社会环境,就照见了一种怎样的时代生活。正如鲁迅先生自己所言:“中国人向来因为不敢正视人生,只好瞒和骗,由此也生出瞒和骗的文艺来。” 他作为一名“凶猛的闯将”,势必要写出这人生的“血和肉”,引起人们疗救的注意。就《祝福》而言,四叔作为一名封建卫道士、讲理学的老监生,其道德底线却依据自己的利益进行灵活调整。他一边忌讳祥林嫂的寡妇身份,视她为不祥之物;一边因为祥林嫂的劳动力性价比高,就收留了祥林嫂做工。而柳妈是个“善女人”,却在冷酷地审问祥林嫂的贞烈问题,并且“捐门槛”这个谎言无疑将祥林嫂推入走投无路的绝境。由此可见,“四叔”“柳妈”代表着以旧礼教加害于祥林嫂的人。

《祝福》写于1924年,正值五四落潮时期。“我”是此时新知识分子的典型代表,不再狂热地为启蒙摇旗呐喊,更多的是困惑、彷徨与绝望。面对祥林嫂的灵魂拷问,“我”仓皇逃走,在短暂的不安和疑虑后,竟又“懒散而且舒适”了。通过叙述“旧礼教”与“新知识分子”对待祥林嫂的不同态度,鲁迅先生既控诉了封建礼教的“吃人”本质,又反映了五四落潮后小知识分子的迷惘与软弱。

小说研读教学若想再向上一步,则不能停留于感知,须将经由想象与情感获得的“意会”用语言文字表达出来,抒发自己的理性思考。这属于审美统摄下的表达与创造,促进学生对小说主题意蕴的深度学习。为此,可以设计研读任务六。

通过撰写剧本,相信大家对祥林嫂悲剧的社会根源有了更深入的了解。祥林嫂二进鲁镇做工后,她从积极讨生活到沦为乞丐,以至于凄凉地倒在雪地里。那么,这悲剧命运背后有着怎样的意蕴呢?请从主题的角度,依据“剧本结语学习任务单”(见表8),为自己的剧本写一段结语。

示范:

不被祝福的祥林嫂在苦风虐雪中死去了,而她的死,对于鲁镇来说,是个新年祝福。当今,人人都只把“祥林嫂”当作“逢人就诉说不幸”的娱乐代名词,却将封建社会女性终其一生都被剥削的悲惨命运付诸脑后。“逢人就诉说不幸”仅仅是她在情感上寻求他人认同的表现,究其根源,还是当时的社会环境使然。一开始是能收获一些同情和慰藉,但这只不过是以道德优越感自居的“四叔”“柳妈”们对祥林嫂做出的居高临下的审判。祥林嫂本想靠着吃苦耐劳而存活,想靠着捐门槛而赎罪,但她在道德上是受“四叔”经济压迫与精神钳制的“谬种”;在情感上不仅孤苦无依,使人厌烦,还惨遭“柳妈”等下层庸众的精神恐吓;在知识上,“我”不仅无力改变她的困境,更是无法回答她的质疑:“一个人死了之后,究竟有没有魂灵的?”而这样的质疑,也叩问着我们每个当代人的心灵,引向呵护生命、尊重人格、终极关怀等母题的思考。

只有把人物放在社会环境中,才能深刻理解人物命运成因及其揭示的社会现实。通过“改编剧本”这个“结构化”的研读任务,学生在疏通情节的基础上,精析社会环境,最后领悟作品的主题意蕴。层层递进、紧密关联的教学任务引导学生逐步探究祥林嫂悲剧性命运的社会根源,进而揭示出旧社会女性的生存状态。同时,也启发学生思考自身的存在价值与意义,形成一种健康向上的审美情趣和清醒自觉的审美态度。总之,高中小说研读任务在“三层四阶”的逻辑之路上实现了结构化设计,以期在富有层次性和建构性的任务中积极培育学生的审美素养。

参考文献

[1]王 宁,巢宗祺.普通高中语文课程标准(2017年版)解读[M].北京:高等教育出版社,2018:190.

[2]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020:8.

[3]刘叔成,夏之放,楼昔勇,等.美学基本原理[M].上海:上海人民出版社,2010:235.

[作者通联:江苏昆山陆家高级中学]