五育融合视域下高中历史课堂容量优化探析

2024-09-27袁海洋

[摘 要]党的十八大以来,我国社会主义教育事业改革的步伐不断加快,不断加强五育融合,但也有一些教师生硬扩大课堂容量,加重学生学习负担。现行的统编高中历史教材具有内容多、知识点密集的特点,导致教师的教学时间更加紧张。文章在五育融合视域下,结合具体教学案例,分别从丰富课堂的知识量、活动量、思维量以及精神量四个方面探究如何优化高中历史课堂容量的问题。

[关键词]五育融合;高中历史;课堂容量

[中图分类号] G633.51 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2024)25-0062-04

在2018年9月举行的全国教育大会上,习近平总书记指出,要努力构建德智体美劳全面培养的教育体系。六年来,一系列教育改革措施纵深推进,不断加强五育融合,致力于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

在这一背景下,部分一线教师为了将五育融入日常教学,将教学设计搞得十分复杂、生硬,使课堂容量大大增加,既浪费了教学时间,又加重了学生学习负担。尤其在统编高中历史教材使用后,其具有内容多、知识点密集的特点,使得教师的教学时间更加紧张。因此,如何在五育视域下优化高中历史课堂容量,已经成为当下一线高中历史教师不得不考虑的问题。

笔者曾在《基于课堂容量的统编教材教学探微——以“国家出路的探索与列强侵略的加剧”为例》一文中指出,教学容量的三个重要标准是知识量、活动量和思维量[1]。这恰好与五育理念相符。下面,笔者以统编高中历史教材《中外历史纲要(上)》第22课“南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路”(下文称“本课”)为例,作一简要论述。

一、德智先行,优化教学内容

(一)德育为先,培养家国情怀

优化课堂容量的第一步是根据课程标准要求,围绕教材内容,确定课堂的知识量。而确定知识量的前提是确定本课的教学立意。教学立意的高低,影响着本课立德树人的育人目标,制约着本课渗透家国情怀的教学水平[2]。家国情怀是学习和探究历史应具有的人文追求,体现了对国家富强、人民幸福的情感,以及对国家的高度认同感、归属感、责任感和使命感[3]。这与《中小学德育工作指南》中的德育总体目标“培养学生爱党爱国爱人民,增强国家意识和社会责任意识,教育学生理解、认同和拥护国家政治制度……增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”不谋而合。

《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》(下文简称《课标》)指出,切实落实立德树人根本任务,坚持育人为本、德育为先[3]。针对本课,《课标》明确要求学生认识中国共产党开辟革命新道路的意义以及红军长征的意义,因此笔者将本课置于中国共产党领导新民主主义革命走向胜利的曲折而又辉煌的历史进程中,通过对“农村包围城市、武装夺取政权”革命新道路的探索,以及遵义会议召开、红军长征胜利等知识的讲解,培养学生不屈不挠的民族精神和深厚的爱国主义情怀;让学生充分认识到实事求是是党领导人民取得革命胜利的重要法宝,是中华民族伟大复兴的根本思想保证;使学生认识到中国革命道路是马克思主义与中国国情相结合的产物,是一条成功之路,从而坚定不移走中国特色社会主义道路,增强道路自信。

(二)智育为重,提升历史思维

在学生充分掌握教材内容的基础上,教师应组织学生开展探究活动,加大课堂活动量,同时提升学生的思维量。智育目标是让学生在获得必备知识的同时,掌握关键能力,提升思维品质。由此可知,活动量与思维量凸显智育理念的渗透。

根据《课标》要求与教材内容,笔者将本课分为三个部分,一是“背离:南京国民政府的统治”,二是“探索:中共革命新道路”,三是“坚定:新时代中国道路”。在教学中笔者更侧重第二部分的讲解。学生在初中阶段已经对本课有一定的知识积累,对本课出现的历史事件有初步认识,但他们仍停留在感性认识阶段,未具备客观、全面、辩证评价历史人物和历史事件的能力。基于此,笔者快速梳理基本史识部分,将本课教学重点确定为:南京国民政府统治在政治、经济上的表现,中国共产党开辟革命新道路的过程、意义,长征和遵义会议的历史意义。笔者将本课教学难点确定为:走“农村包围城市、武装夺取政权”革命新道路的历史原因和现实意义。笔者还通过开展合作探究活动、设置合理疑问等方法,发挥学生的主体作用,挖掘学生的思维潜力,使学生逐步掌握解决问题的科学方法,深化历史思维,增强合作探究能力,落实历史学科核心素养。笔者设计了如下教学活动。

在讲到“农村包围城市、武装夺取政权”革命新道路确立的原因这个重点知识时,笔者事先让学生阅读相关资料,然后将班级学生分为4个小组,让学生以小组为单位展开收集、汇总资料的工作。上课时,由每组代表到讲台上展示史料,陈述本组结论。笔者将各组呈现的史料整合为材料一和材料二。

材料一 现在国民党新军阀的统治,依然是城市买办阶级和乡村豪绅阶级的统治,对外投降帝国主义,对内以新军阀代替旧军阀。……它的发生……必然是在帝国主义间接统治的经济落后的半殖民地的中国。因为这种奇怪现象必定伴着另外一件奇怪现象,那就是白色政权之间的战争。……中国红色政权首先发生和能够长期地存在的地方,不是那种并未经过民主革命影响的地方,例如四川、贵州、云南及北方各省,而是在1926和1927两年资产阶级民主革命过程中工农兵士群众曾经大大地起来过的地方。

——摘编自毛泽东《中国的红色政权为什么能够存在?》

材料二 在土地革命战争时期,由于强大的反革命势力占据了全国的城市,这时的根据地就只能主要地依靠农民游击战争,在反革命统治薄弱的乡村首先建立、 发展和巩固起来。

——1945 年《关于若干历史问题的决议》

根据各小组的发言,笔者总结:革命新道路是根据中国具体国情确立的。当时中国的国情是:半殖民地半封建社会、军阀混战、国民大革命提供一定革命基础、城市敌人力量强大、农村敌人力量薄弱。

在讲到“农村包围城市、武装夺取政权”革命新道路的意义时,笔者给出材料三,并抛出问题。

材料三 马克思主义的“本本”是要学习的,但是必须同我国的实际情况相结合。我们需要“本本”,但是一定要纠正脱离实际情况的本本主义。

——毛泽东《反对本本主义》

问题:当下有人说“农村包围城市、武装夺取政权”革命新道路是中国共产党领导人民取得新民主主义革命的正确道路,具有巨大的历史意义,但毫无时代意义,不应该过分强调,你如何看待这个观点?

学生经过小组讨论后,认为中国共产党开辟的革命新道路蕴涵了一种立足国情、实事求是、积极创新的精神,有助于新时代中国特色社会主义事业的发展,具有一定时代意义。

以上教学活动凸显了学生的主体地位,小组活动(搜集、汇总资料,组内讨论)的展开既加强了学生对知识点的记忆,又提升了学生的合作探究能力、自主解决问题能力,落实了历史学科核心素养培育,充分体现了智育的融入。

二、体美其从,丰富课堂精神

体育、美育融入高中历史教学,可以极大丰富课堂精神。这里的课堂精神,可以理解为学生从课堂教学中汲取到的精神,而精神量也属于课堂容量的一部分。在日常教学中,教师巧妙融入体育、美育,不仅可以活跃课堂氛围,激发学生的学习兴趣,还可以让学生传承红色精神,培养人文精神。

(一)以体筑基,传承红色精神

中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》指出,要坚持健康第一的教育理念,推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展,帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、磨炼意志,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

基于此,笔者在设计本课之前,建议学校以“传承长征精神,锻炼强健体魄”为主题,开展长约20千米的徒步活动。在取得学校同意后,笔者让学生自主了解红军长征所经之地的自然地理环境。

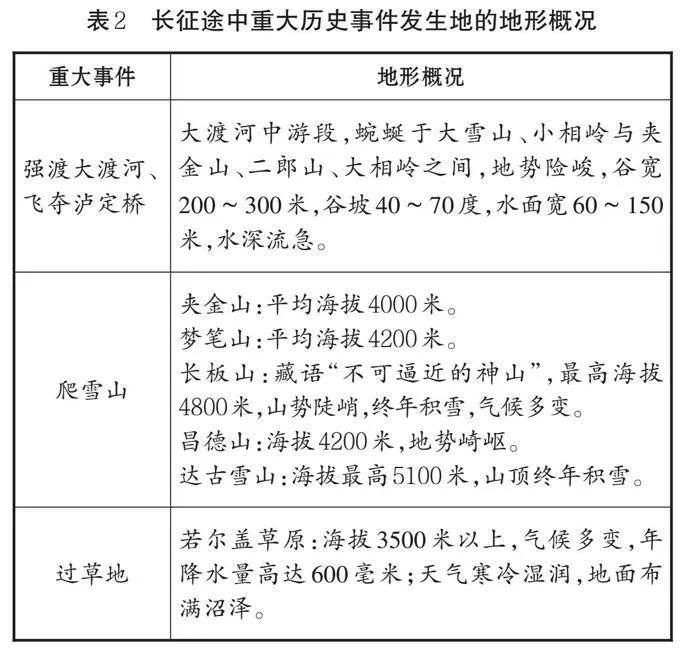

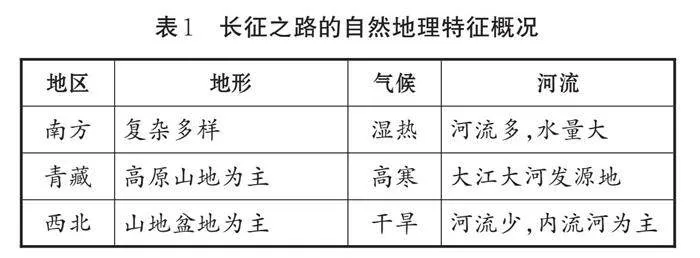

在上课讲到红军长征这部分内容时,笔者先请学生就自己收集到的资料进行介绍,然后以表格的形式呈现(见表1、表2)。

接着笔者请学生就自己的徒步体验和搜集到的资料谈谈对长征精神的理解。有学生表示,这次徒步活动让他们深切体验到红军战士坚定的信念和坚强的意志。还有学生表示,长征胜利离不开所有战士团结协作、患难与共的精神。

这次徒步活动有三重意义:一是让学生亲身感受革命先烈的不易,对长征精神有深入认知,有助于传承红色精神;二是磨炼学生的意志,培养学生吃苦耐劳的精神;三是让学生锻炼身体,强健体魄,增强体质。

(二)以美育人,培养人文精神

学校美育要激发学生的学习动力,从源头引起学生的学习兴趣,使学生在愉悦的美感中开展研究性学习,在探索知识中培养对美的创造力[4]。基于以上认知,笔者拟将美育内容具体化,除较为常见的文字史料外,合理运用图片史料、视频,在增强学生对相关知识点的记忆与理解的同时,提高学生欣赏美、感受美、创造美的能力。

图片史料具有直观性,能增添历史的真实感。在本课教学中,笔者精心选取了一些以真实历史事件为背景的画作。如,笔者在讲解南昌起义时,给学生展示了由黎冰鸿创作的油画《南昌起义》。从这幅油画中,学生可以看出:在国民大革命失败、中国共产党面临危难的背景下,周恩来、贺龙、叶挺、朱德、刘伯承等人在黎明之际,在大楼前给集结的战士们做最后的战前部署工作。从人物刻画来说,他们表情严肃,营造了紧张肃穆的氛围;从画面色彩运用来说,冷暖色调相结合,冷中有暖,体现冷峻的气氛中战士们的革命热情依然高涨,彰显东方欲晓时即战爆发的革命力量。再如,笔者在讲解建立井冈山革命根据地时,给学生展示了由王式廓创作的油画《井冈山会师》,同时提出问题:从这幅画中,你得到哪些认识?学生能够从画中赏析到:巍峨的高山显示了朱德率领的军队一路上的不易,两面飘扬的红旗代表了朱德率领的军队与毛泽东率领的军队成功会师,背景中的漫天朝霞则预示了革命的希望。

除图片史料外,笔者为让学生深刻感知中国共产党领导人民取得新民主主义革命的一路艰辛,以及新时代中国特色社会主义取得的伟大成就,分别于课堂开头、结尾播放影音视频。课堂开头播放的视频介绍的是在各种主义盛行之际,中国共产党坚定选择马克思主义,并逐渐与中国革命实际相结合,从而开辟新的革命道路,以及走这条道路过程中遇见的各种艰难险阻;课堂结尾播放的视频则介绍了自党的十八大以来,新时代中国特色社会主义取得的巨大成就。学生观看视频时沉浸其中,感受曾经的不易,同时自豪当下,展望未来。

以上美育活动强化了学生对相关知识点的理解,更于无形中激发了学生的爱国热情,帮助学生树立正确的人生目标,坚定理想信念,提升个人素质与精神境界。

值得注意的是,本课的教学设计并没有凸显劳动教育,笔者认为并非每节课都要五育全部突出,而是应该根据具体教学内容做到有的放矢。如本课笔者在讲到革命根据地的创建时,指出在当时中国共产党十分注重劳动教育,中央苏区的各级各类学校都将劳动教育放在重要的地位,宣传艰苦奋斗精神,促进学生尊重、热爱劳动,让学生认识到自身和国家未来的发展要靠个人奋斗去实现。

总之,五育融合是一个自然、有机的状态,教师应根据具体教学内容有的放矢,这对优化课堂容量显得尤为重要。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 袁海洋.基于课堂容量的统编教材教学探微:以“国家出路的探索与列强侵略的加剧”为例[J].中学教学参考,2023(13):65-68.

[2] 曾清浩.例谈高中历史教学立意确定的四种方法[J].中学历史教学,2021(3):6-8.

[3] 中华人民共和国教育部.普通高中历史课程标准:2017年版2020年修订[M].北京:人民教育出版社,2020.

[4] 宋梦园,程岭.“五育融合”视域下学校美育的实践路径研究[J].教学与管理,2021(33):92-95.

(责任编辑 袁 妮)