散文要“聚”教

2024-09-27夏芳

2022年版课标对语文学科所承载的核心素养有这样的描述:在语文课程中,学生的思维能力、审美创造、文化自信都以语言运用为基础,并在学生个体语言经验发展过程中得以实现。谈到语言的“个体化”,以现行统编本教材所选文本的文体来看,散文占到了40%~70%。由此可见,散文是现行中小学阅读教学的主导文类,散文的教学占据了语文教学的半壁江山。在“朴简语文”系列课例中,散文占有大量比重,笔者以此为探索角度,以资阐释“朴简语文”课堂的要义。

一、散文的类别定义

散文的定义由来没有定论。长期以来,叶圣陶的“四分法”被最为广泛地认可,即小说、诗歌、戏剧、散文。本文主要以五年级上册《四季之美》一文为例,将其界定为文学界常说的“狭义散文”,即“纯文学散文”或“艺术散文”。

二、散文阅读教学存在的问题

浮皮潦草,文本解读“散”。语用意识淡薄,读散文,只看到字句,看不到全文。比如《四季之美》只读哪里美,具体怎么美却一笔代过,无法给学生找真正的言语示范,讲了千百遍生动形象,还只是字面上的生动形象。

夏虫语冰,情感体验“散”。作者意识淡薄,对文本主旨的理解牵强附会,甚至沦为泛道德。比如在体验《火烧云》一课的情感中,反复强调引导学生体会到的是热爱大自然,显然太失偏颇了。

强越雷池,课堂延伸“散”。文体意识淡薄,课堂延伸与文本不构成同类型体系延伸,也不构成异类型补充延伸,而是跨越到其他文体而不自知。比如《祖父的园子》,延伸阅读竟然是《萧红传》,也有“为赋新词强说愁”之嫌。

三、散文“聚”教的阅读教学实践

“朴简语文”课堂强调简约,对散文类文体的教学,摒弃了传统意义的文体认知“形散而神不散”,更多地在“聚”字上发力。

1.文本解读聚焦一见倾心处,洞见作者情窦

散文的阅读,始终都是在“散文里”的,首先要入得作者的情感之门,方能开始真正的散文阅读。《四季之美》是一篇随笔体散文,是日本平安时期宫廷女官清少纳言的作品,堪称日本的“散文鼻祖”。作为例子,承担帮助学生完成动态美与静态美的语言积累运用与美学鉴赏的学习任务。选文采用的卞立强的译文语言极为优美,感染力极强,也正是它作为例文编在此处的妙处。在对文本的教学解读中,笔者由文到自然段到中心句到核心词,最后聚焦“最美”,体悟作者的“情动”时机。此种处理,在教学中通过“整体感知”来完成。

【教学片段一】

师:这节课,我们来学习日本文学史上散文的“开山之作”——(指课题)

生:(齐)《四季之美》。

师:四季之——

生:美!(读出重音)

师:预习得很扎实,想必各自然段的中心句也不在话下。春天——

生:春天最美是黎明。

生:夏天最美是夜晚。

生:秋天最美是黄昏。

生:冬天最美是早晨。

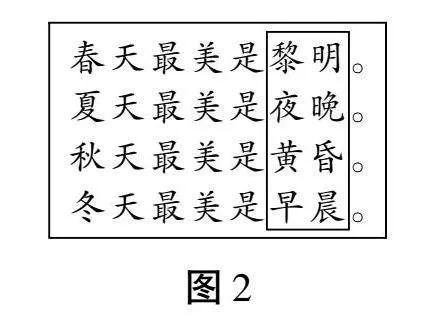

(师出示图1)

图1

师:你有什么发现?

生:都是季节,本文是按季节顺序写的。

师:那叫——

生:时间顺序。

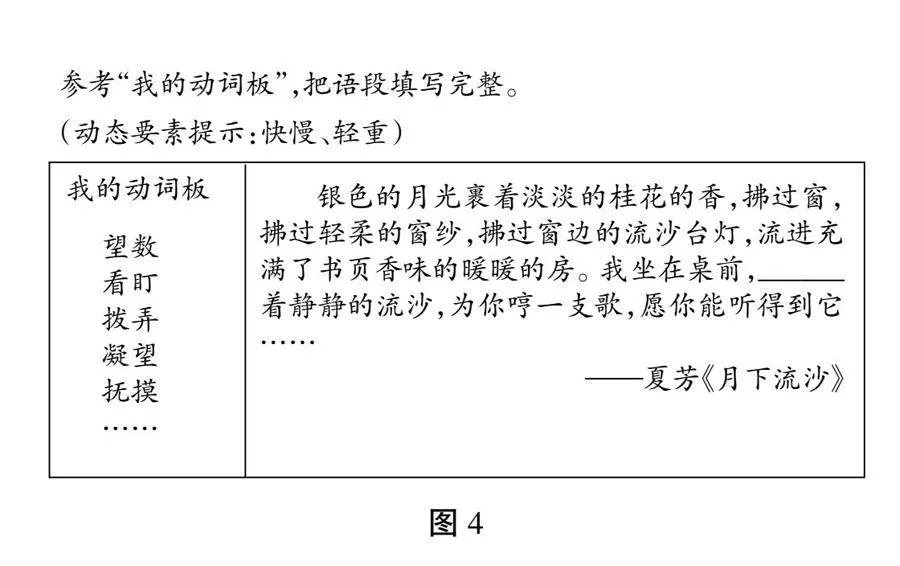

(师出示图2)

图2

师:你有什么发现?

生:也都是写的时间,一天中的时间。

师:很细心,大时间套着小时间。

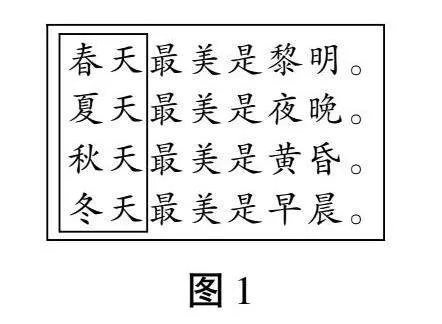

(师出示图3)

图3

师:你又有什么发现?

生:四句话中都有“最美”。

师:让我们读出重音。

(生齐读,重读“最美”。)

师:(板书:最美)究竟是怎样的美景让清少纳言如此反复赞叹呢?让我们以春天为例,走进她的“最美”世界。

……

通过如上梳篦式的引导,学生在字里行间发现作者情感之泉眼,以此“整体感知”作为体悟作者语言运用精妙的基础,通过读者视角的“一见倾心”,发现作者视角的“一见倾心”,帮助学生带着情感去感受语言的阐发动机和表达效果。

2.语言鉴赏聚焦精雕细琢处,体悟言语秘妙

毫无疑问,散文所写的言说对象是有着其普遍存在性的,但其中传递出的作者个人感受却是独一无二的。散文阅读教学同其他文体阅读一样,始终承载着语言文字积累与运用课程的主要任务。这两者的结合处正是作者对于语言的精雕细琢处。笔者以“春天”一节为例,引导学生对于作者所写的“静中之动”“动中之美”进行了精雕细琢的教。

【教学片段二】

师:这种变化的过程就是它的动态。(板书:动态)注意动词,读出颜色的变化。

(师指名读)

师:只要动起来就最美吗?

(师出示:在“泛”字的旁边放字卡“闪”。)

师:能换一换吗?

生:“泛”就是变得慢,而“闪”就快一些。

师:你关注到了动态的快慢。

(师读出“慢”,生跟读。)

(师在“染”字的旁边放字卡“涂”)

师:能用“染”吗?

生:不能,“染”是轻轻的,“涂”会更重一些。

生:“染”还有那种模糊的感觉,是一点一点浸出来的。

师:读出这种轻轻的感觉。

师:这才是“染”,真会读。那我这里应该写什么呢?(指黑板)

生:轻重。

(师板书:轻重)

动态美作为本单元的教学重点,学生常常止步于知道哪里是动态,而动态是如何美的,却不知其所以然。笔者通过对比,让学生深刻感受到“泛”“染”两个字所蕴含的快慢、深浅、轻重之美,使学生对动态美的理解更有层次,既知道哪里美,也知道怎样美,完成对言语的赏鉴与积累,这正是此类美文的文本语言示范价值之所在。

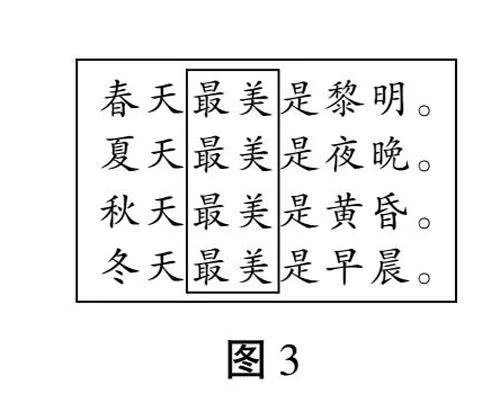

3.读写迁移聚焦似曾相识处,理解语言规律

知道、理解、迁移、运用,作为习得语言的四个基本阶段,不可能做到完全割裂,它们如四季的轮替一般互相融合、渗入、叠加。对于本课中动态美的理解,笔者引导学生对作者笔下的春、夏、秋、冬四季之美和自己经历的四季之美进行链接阅读,并就这些学生提出的“似曾相识”的地方,通过读写迁移完成对动态美的深入理解。教学中,笔者以原创散文动态描写段落为例,提供了练习单(见下页图4)。

【教学片段三】

生:我填了“抚摸”,我抚摸着静静的流沙,因为整个画面都是很轻、很慢的。

师:感受到了整体氛围。

生:我填了“凝望”,我凝望着静静的流沙。

师:还有谁和他填的一样吗?

生:我填了“数”,我觉得就是很无聊,所以用了“数”。

师:我也填了“数”。

(师出示:这个语段选自我的散文《月下流沙》,文中的流沙台灯是我的女儿送给我的生日礼物,她去了很远的地方上学,我坐在窗前,数着静静的流沙。)

生:你的心里一定是思念。

生:充满了深深的思念。

师:谢谢你懂我。每一个词的背后都传达着情感。(板书:情感)写散文,就是写情感。清少纳言则是用绚丽的色彩,用“泛”“染”“飘”来表达内心——

生:赞叹。

生:热爱。

生:喜欢。

师:正是因为热爱,她所看到的平凡的天空是最美的,平凡的云朵是最美的,平凡的春之清晨也是最美的。而无论她用什么样的描写,把平凡写到最美,也都是为了表达内心的热爱。写散文,是写情感;读散文,就读情感。

以上片段,笔者用原创作品引导学生进行迁移练习,意在完成写作的示范和架设与作者交流的“第一现场”,这种迁移的重点还不到学生的运用,而是在理解,是在一种看似运用的过程中加深理解。学生在迁移练习里,通过与作者的现场对话,进一步洞悉作者的表达技术,体会作者表达的精确性和散文创作的日常性与独特性,增进与文本、与单元语文要素的亲近感,并唤起他们的生活经验和创作欲望。

4.思维提升聚焦莫名其妙处,延展文本价值

散文中,真挚动人的情感美、独具个性的语言美常常是教学开发得比较充分的地方,使得散文文本的表达价值和人文价值得以体现,而新鲜独到的思维美恰恰是选文具有不可替代的材料价值。《四季之美》一文,结尾句为:“只是到了中午,寒气渐退,火盆里的火炭,大多变成了一堆白灰,这未免令人有点儿扫兴。”美美的全文以此收束,无论是语言的美感还是情绪,都可谓是断崖式跌落。作为读者,无论是教师还是学生,都不免在此处“心生疑窦”。

【教学片段四】

生:老师,这里让我学得莫名其妙。

师:哪里?

生:就是这里:“只是到了中午,寒气渐退,火盆里的火炭,大多变成了一堆白灰,这未免令人有点儿扫兴。”这里,作者只是喜欢黎明、黄昏、夜晚、早晨,但不喜欢中午。

师:哪里让你读到不喜欢?

生:扫兴。

师:所以,你有疑问吗?

生:全文都是写美,在这里怎么写这个呢?

师:问得好!有多少答案在苦等你这个问题。那我们把这一句删掉可好?

生:既然写在这里,想必有它的道理。

师:有人说:如果没有这最后一句,此文不过平平,正是因为这个结尾,才当得起“散文鼻祖”的名号。答案在《枕草子》这本书里,其中第二十四段是这样的。(出示)

第二十四段 可憎的事

可憎的事是:有要紧事情的时候,老是讲话不完的客人;假如这是可以随便一点的人,那么说“随后再谈吧”,那么就这样谢绝了,但偏是不得不客气的人,不好这样地说,所以很是觉得可憎。

渴睡了想要睡觉,蚊子发出细细的声音,好像是报名似的,在脸边飞舞。身子虽然是小,两翅膀的风却也相当大的哩,这也是很可憎的。

师:你有什么发现吗?

生:作者就是写生活中真实的事,她可能觉得这些其实挺有意思。

师:那你觉得呢?

生:这是生活的一部分,和那些美一样,其实也挺有意思。

师:现在,你如何看待结尾这一句?

生:一般我们都只会写美的,她把这种感受也写了下来,正好说明了作者的独特。

师:上课一开始我们就说这是一篇随笔体散文。正是因为她的这些写法,开了随笔体的先河,所以才被称为“开山鼻祖”。

至此,学生再次认知到散文就是写生活,写作就是写生活,不一定要轰轰烈烈、大是大非,平常所见的平常之景、平常之人、平常之事,莫不可以入文,莫不可以写出自己独特的感受。因此,本文的材料价值得以更深一步开掘,使得对于散文的阅读走进思维的深处。

诗人余光中说:“诗是跳舞,散文是走步;诗是饮酒,散文是喝水;诗是唱歌,散文是说话;诗是独白,散文是交谈;诗是窗子,散文是房门。”“散文是一切文学样式的根”,学好散文、教好散文是语文核心素养发展之必需;聚焦散文、“聚”教散文是散文类阅读教学优化之必需。学生需经由文本的文质兼美走向语言品味的言意兼得,由学习方法的表里兼顾走向语文核心素养的内外兼修。

(作者单位:广东东莞市南城阳光第八小学)

责任编辑 田 晟