表现性评价在第一学段作业设计应用中的瓶颈与突围

2024-09-27夏芳

2022年版课标在课程实施“评价建议”中明确指出,语文课程评价包括过程性评价和终结性评价。作业评价是过程性评价的重要组成部分,作业设计是作业评价的关键。 而表现性评价则是指在尽可能真实的情境中,运用详细、具体的评价准则,对学生在学习过程中运用所学知识解决新问题所表现出来的种种能力及应用效果做出有针对性的判断和鉴别。在表现性评价中,被评价者的主体地位得到最大限度的彰显,其任务的真实性、全程性和可持续性等特点对于学生核心素养形成具有重要意义。笔者认为,在第一学段语文作业设计中突出表现性评价取向,可以有效促进学生的核心素养形成。

一、表现性评价在作业应用中的优势

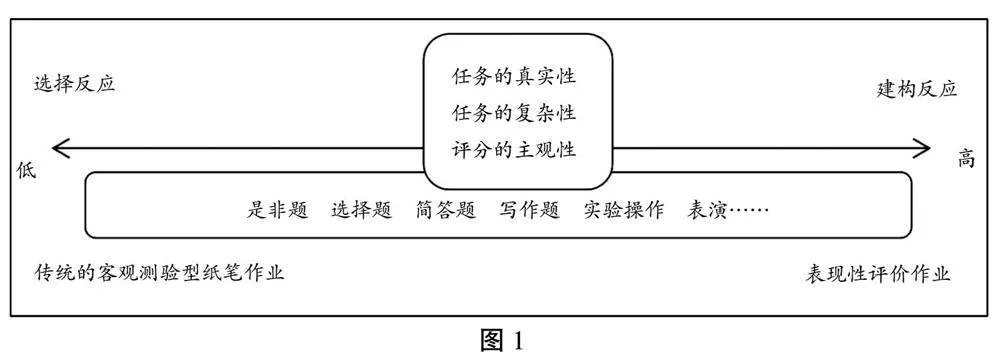

表现性评价把调整和促进教与学作为评价的最终目的。作为全球近30年来教育评价改革领域的热点话题,其内涵是多维的,笔者主要将它与传统的客观测验型纸笔作业进行对比。

1.被评价主体对评价工具的反应更主动

在当下更为常见的传统客观检测中,被评价主体只能被动选择,即使是含有“论述”类型的检测也是一种“被动发表观点”。而在表现性评价中,被评价主体的反应是主动的选择与建构。

2.作为评价工具的“任务”或“项目”更立体

传统客观检测更多局限于“题目”,其完成方式也使得任务只能是单向度的,主要评测知识而非素养。表现性评价的评测关注点是能力,是更为立体的。

3.评价结果与检测表现的关系更直接

传统作业检测本身与评测结果之间是一种间接的关系,其结果“分数”并不等于“能力”,而表现性评价“所测即所得”。

4.评分方式更多向度

这是相对于传统的非对即错的“二元计分”而言的。表现性评价是由教师设计一个情境或活动,针对学生所应达到的学习成果设计一些问题,让学生在情境中参与实验操作之后再进行问题的解决,针对学生在过程中的表现,以客观的标准加以评分的方式进行评价。几种对比关系综合整理如下页图1。

二、表现性评价在当前第一学段作业设计中遭遇的瓶颈

表现性评价作业对于学生综合素养的形成具有“评价杠杆”的作用,尽管当下对于作业设计的研究已经十分丰富,而在当前的第一学段语文作业设计应用中,表现性评价仍未处于主流,甚至还存在种种难以突破的瓶颈。

1.“功能窄化”卡脖子,难脱“唯分数”窠臼,消耗了学生的学习热情

作业功能窄化为“检0caX1Ev8bwYpxYw+84OpuQ==测这一课知识点掌握了没有”仍是主流。作为作业设计主体的教师,并未充分意识到表现性评价的重要性,在作业设计过程中坚持传统的设计理念,为“考”服务,考什么就练什么,反复练,练反复,造成了过多的机械性作业,致使作业成为学生负担。2022年版课标明确指出,在第一学段的评价中,保护学生的学习兴趣和学习主动性是首要的。当教师只站在“教”和“考”的角度进行作业设计,作业本身就站在学生发展的对立面,造成学生谈作业色变、无作业狂欢的现实窘境。作业几乎成为了负担的代名词,成了考前的“考”,成了微型的“考”。作业设计思想的机械化导致了作业呈现样态的机械化,长期“服用”此类作业的主体当然也就不可避免地思维单一化与机械化,这样将作业的功能窄化为“学业水平考试”,其结果是负效的。2022年版课标明确界定,作业是过程性评价的重要组成部分,而学业水平考试属终结性评价范畴。“双减”政策的出台,已经明确第一学段不得进行任何形式的纸笔测试。将考试无限度提前,对学生的身心都会造成负面影响,消耗学生的学习热情。

2.“样式固化”卡脖子,难脱“走老路”窠臼,消磨了学生的求知灵性

形式上,表现性作业是不局限于纸笔的,涉及以口头表达为主的辩论、以肢体表现为主的表演、以动手操作为主的实验、以社会实践为主的调查等更为立体的方式嵌入到学生学习的全过程。两相对比,当前广为“流通”的作业设计主流形式仍然是纸笔类练习的各种花样翻新,甚至是“翻”而不“新”的,更有甚者是“穿着旧鞋走老路”,一写到底。样式的固化致使作业从本质上很难以一种全新的面貌呈现给被评价主体。在大量的探索性研究实践之后,仍表现出份额不足、力度不够、形式单一的作业,过早地消磨了学生对语文学习的好奇与求知灵性。

3.“空间仄化”卡脖子,难脱“标准答案”窠臼,消解了学生的探究意志与思维发展

以上两点致使许多作业脱离学生生活,内容庞杂,缺失实践性。很多教师仍然全盘采用传统的教学方式,当堂完成,当堂讲解,使学生不能在更为广阔的时间和空间里联系实际生活完成作业。在“二元计分”的评改过程中,也是答案至上,“分分计较”,思维逼仄,严重影响了学生的思维发展。而对学生完成的过程关注不足,使一些学习能力较弱的学生很难“翻身”,更遑论核心素养的提升。

三、表现性评价在作业设计应用中的突围对策

2022年版课标明确要求,第一学段的评价要特别重视保护学生的学习兴趣和积极性。以此为基点,笔者在教学实践中做了一些实践,以期寻求到切实可行的突围对策。

1.多维理解作业效能,实现评价认知突围

《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》提出,要“提高作业质量,发挥作业诊断、巩固、学情分析等功能”。表现性评价不仅是一种评价方式,更是一种教育理念,强调聚焦学生的学习过程和难点内容,以清晰的标准设计评价,以评导学。新课标背景下小学语文教师的作业设计观念要从统一转变到分层、从理论转变到实践、从题海转变到探究、从被动转变到主动。

2.多维设计作业形式,实现评价样式突围

除书面作业外,作业设计还应涉及语文学科表现性评价的四个基本类型。

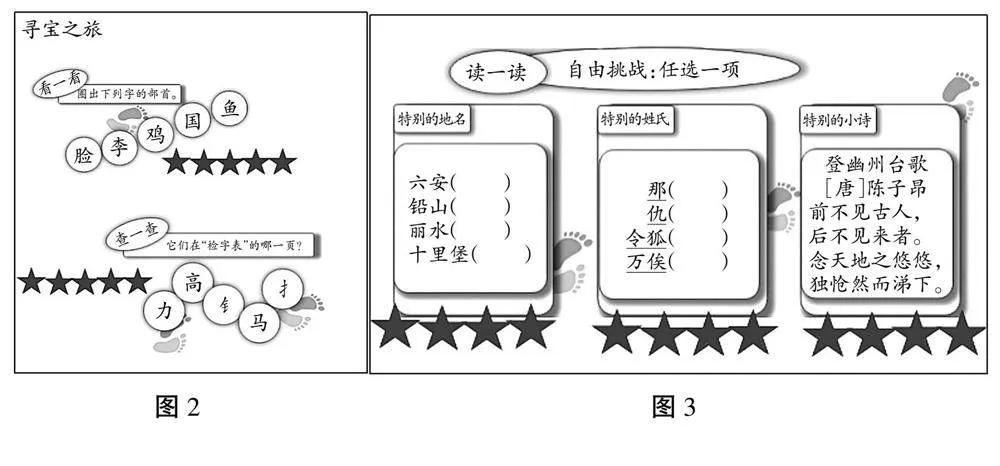

(1)理解类作业。比如二年级上册的“部首查字法”,它的实践性恰恰是建立在学生理解的基础上的。其理解又有两大难点:部首目录、检字表和正文三个“房间”如何快速准确区分?为什么要数除去部首有几画?这种需要在实践中理解的问题只能通过实践来解决,而非给定一个表格让学生去填写就完事。笔者进行了如下设计(见图2、图3)。

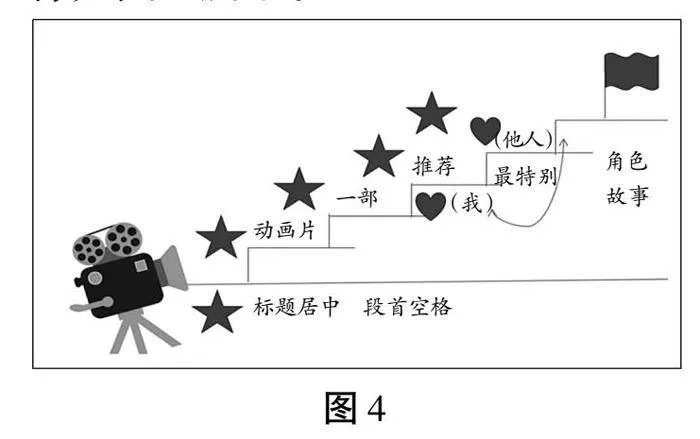

(2)表达类作业。比如二年级上册第八单元的口语交际为“推荐一部动画片”,笔者以“自己喜欢”还要让“小伙伴喜欢”为表现性评价的指向,与创意表达的另外三项常规指标相辅相成,达成表现性评价在表达类作业中的引导作用。将表现性评价“星化”,达成外显,具体评价指标如图4所示。

(3)分享类作业。以二年级上册第一单元为例,该单元的主题是“寻找春天”,课文中的语言文字很美,那么,我们可不可以去生活中找到它的原型呢?影像资料展示的、课本上写的春天都很美,那我们身边的春天是不是也有这么美丽呢?笔者在教学本单元时,因地域原因,恰逢雪花飘飘,于是开发出“我们的春天躲到哪里去了”让学生进行生活体验。学生很快乐地感受到了身边不一样的初春,还画出了属于自己独特的春天。其后又在本地的春天达到课本中描述的程度的时候,再开展“百花齐放”贴画展。这样,学生对于春天的概念就有了更为生活化的体验。这样的交流以体验为基础,活动是真实有效的,分享也就成了基于一种现实生活的需要。

3.多维考量作业生态,实现评价区间突围

(1)考量被评价主体的作用。拓宽视野,让学生不只是作业的完成者,还是设计者,甚至是创造者。在布置作业时,教师应当充分给予学生选择的空间,使每个学生都能利用完成作业的机会训练或展示自己的特长。例如,在二年级下册的整本书阅读作业设计中,笔者就设计了“故事大王评选”这个大框架,其后在主持人、参赛选手、评委、配乐、背景设计、比赛方式等方面都广泛征求学生的意见,安排愿意参与的学生进行分板块策划。活动最终以学生最为喜欢的方式进行展示,学生就有一种前所未有的获得感,对于此类语文作业是很喜欢的,并且为下一次办得更好下更多的功夫阅读、交流、寻求支持资源。这里解决了学习主动性的问题,解决问题与团队合作的能力都在实践中得到长足发展。

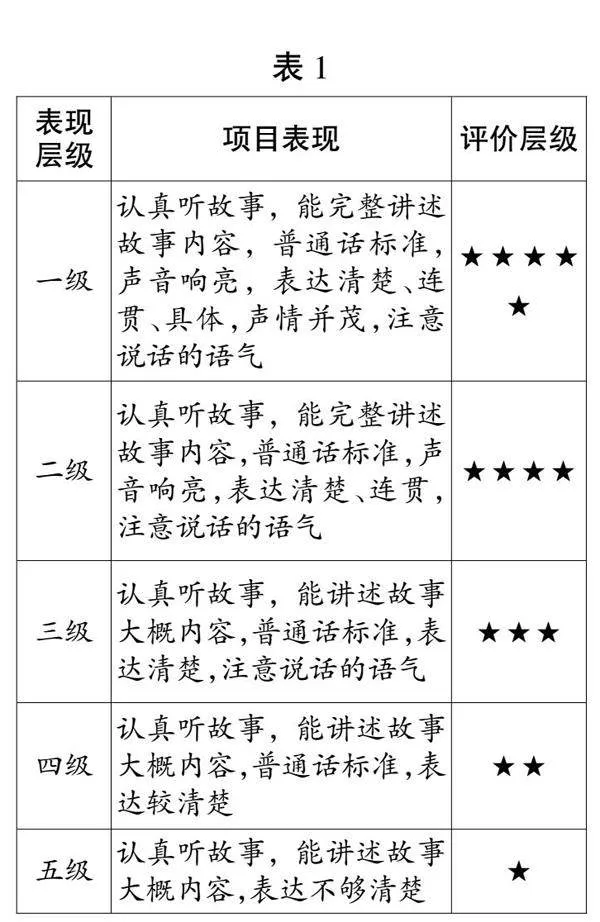

(2)考量既往作业的作用,形成有效的作业链。“温故而知新”,当在表现性评价过程中加大被评价主体的参与比重,引导其对已完成的作业进行修改,通过复盘,对既定经验进行审视与修订,从而建构出新的经验,将既往作业放入到学生的“作业链”,也就是“素养链”。例如,在二年级下学期的无纸笔测试过程中,笔者设计了对口语交际的考核项目,以学生三人为一小组,每两组为一个测试单位进行微型“听故事、讲故事大赛”,被评价主体既做“考生”,也做“评委”,在不断展示的过程中产生“既往经验”,又再次利用“经验”推动讲故事的能力提升。互评的过程中所依托的评价工具如表1所列。

(3)考量其他学科的作用,增强跨学科性。“跨学科”是学生素养综合发展的应然需求,当作业需要调用多学科知识协作配合完成的时候,“跨学科”就成为了一项自然的生活需要,而非为作业而作业,学生的综合素养正是在一次次“跨出”又“跨回”的往复练习中得以提升的。夏彩梅老师在设计一年级下册第一单元整体作业时,以新春“虎虎去春游”为主题,沿途设计了逛超市、逛灯市、逛花市几大主题,涉及数学、科学和简单的化学小实验,学生很感兴趣,同时实现了能力的分层评测。以图5为例,学生就可以画、可以说、可以写、可以有其他自由的创造空间,完成“作业”的过程就是一种学习历程,一种有趣的探险。

总之,表现性评价在第一学段作业设计中的扎实应用,能有效突破当前作业设计所遭遇的瓶颈,能有效改变人与作业的关系,有效改变作业在过程性评价中的劣势,促使作业与课堂教学紧密关联,并最终服务于学生的核心素养发展。推动表现性评价在作业设计领域更广泛而深入的应用,能促进教与学方式的深刻变革,助推新课程理念得以落实。

(作者单位:广东东莞市南城阳光第八小学)

责任编辑 田 晟