融合阅读:“朴简语文”实现素养立意古诗文教学的路径

2024-09-27夏彩梅

2022年版课标指出,要传承与发展中华优秀传统文化、革命文化与社会主义先进文化。古诗文是中华文化的瑰宝,其丰富的哲学思想、道德情操、审美情趣、辩证思维和处世智慧,是引导学生增强文化自信、丰富语言构建、锤炼思维品质、提升审美鉴赏的重要教学材料。在核心素养的立意下,小学古诗文教学应该引导学生在语言的积累与迁移中丰富语言的建构,在语义的分析与理解中提升审美鉴赏,在对情感的感受与体悟中厚植文化基因,在对“文史”逻辑的探究中提升思维品质,这对传统古诗文教学中的散点式、装填式、知识化、模式化的浅阅读提出了挑战。小学古诗文教学在经由“知识立意—能力立意—素养立意”的转变和优化过程中,“融合阅读”应运而生。

一、“融合阅读”的定义

“读”既是语文学习的方法手段与能力形成途径,也是学生需要具备的核心之核心的素养(苗新坤《融读:激活语文教学的密钥——浅谈肖培东老师教读艺术要义》)。“融合阅读”是指通过创设具体的阅读情境,以大任务整合语文核心知识,通过多文本“互通互融”,培养学生在阅读中综合习得并运用阅读方法和策略,在真实情境下积累语言、理解语言、运用语言并解决问题的整合性阅读过程。“融合阅读”的本质是阅读的多模态与智慧化,其发展过程如图1所示。

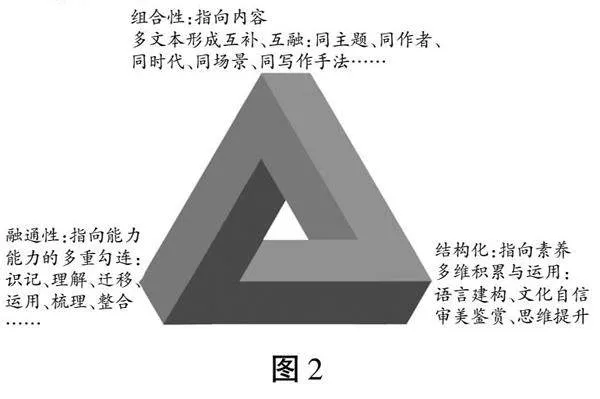

二、“融合阅读”的基本特点

1.组合性:指向内容,由单个文本向组合文本转变。文本组合多样化。以作家为核心,落点在解读作家的人生经历和精神气质上;以同一事物或主题为核心,落点在解读意象的文化内涵上。既有课外文本的多篇组合,也有课内与课外文本的关联组合。(章新其等《语文素养命题的浙江实践》)

2.融通性:指向方法,由散点式阅读向整合性阅读转变。无论是文本建设还是阅读过程,都区别于简单的拼组式文本并举,文本组合的意图也不仅仅是找出相似或差异,主要指向文本之间的融通,更注重文本之间相互补充、相互佐证、相互阐释、相互矛盾的内在联系,从而达成“1+1>2”的阅读效益。

3.结构化:指向目标,由知识积累到素养提升转变。课标中提到,“义务教育语文课程培养的核心素养,是学生在积极的语文实践活动中积累、建构并在真实的语言运用情境中表现出来的,是文化自信和语言运用、思维能力、审美创造的综合体现”。当下,学生学习古诗文的重心由“积累”“理解”“感悟”进阶到语言建构、思维提升、审美鉴赏和中华优秀传统文化的继承与弘扬,这使得“融合阅读”从文本的组元到教学过程再到课程评价都要实现更高程度的结构化。

“融合阅读”的基本特点如图2所示。

三、“融合阅读”教学实践对弘扬中华优秀传统文化的现实意义

1.为“教”提供更明朗的方向

统编本教材中古诗文所涵盖的山水田园、报国之志、思乡之情、忧国忧民和文化传承等主题,均指向培养学生对国家和人民的热爱。素养立意的古诗文教学进一步明确了教学过程中学生的主体地位,以构建语言、发展思维、提升审美和传承文化四个维度开展教学。

2.为“学”提供更适切的方法

阅读方法需要学习才能获得。“从大的方面说,学习无非两条路径:一是在自己的阅读实践中自行感悟发现,二是在外力干预下进行有指导的阅读实践,如通过阅读教学、专项培训或学习讲述阅读方法的著作等”(王荣生《阅读教学设计的要诀(第二版)》)。对于小学生而言,“融合阅读”提供了更为直观的学习方式,即“在阅读中学会阅读”,完成“知—理解—行”的三维一体路径模式。

3.为“评”提供更多维的方案

“融合阅读”更有结构性、整体性、情境性的特点,为“评”提供了更为多维的参照:以“记诵积累”和“理解诗文大意”为基本目标,迁移考查“关联、整合、建构、感悟、评价欣赏、拓展联系”等古诗文阅读的关键能力,强化表现性评价,以经验为基础,以活动为载体,以主题为导向,综合测评语文核心素养。

四、“融合阅读”古诗文教学实践路径

笔者以五年级下册《秋夜将晓出篱门迎凉有感》一诗教学为例,具体说明探寻“融合阅读”在素养立意观照下古诗文教学的路径。

1.“诗”“言”语境相融,在迁移中丰富语言建构

课标指出:“在语文课程中,学生的思维能力、审美创造、文化自信都以语言运用为基础。”语言的积累与运用是语文学习的基本任务,也是形成语文能力和综合素养的基础。以识字为例,学生不是为了识字而识字,而是为了阅读。在《秋夜将晓出篱门迎凉有感》一课中,教师以情境替代传统形式的生字复现,完成“诗”“言”的语境相融。

【片段1】

师:她的确做到了字字准确,而且音韵饱满。(圈出“岳”)“岳”的意思是——

生:高山。

师:把它放到其他地方,你还会读吗?(出示“融合阅读”文本,见图3。)

生:华夏五岳:东岳泰山……

师:我听到了山,但不是高山,更不是“岳”,像这样,“东岳泰山”,会显得山更有精气神。

(生很有气势地读)

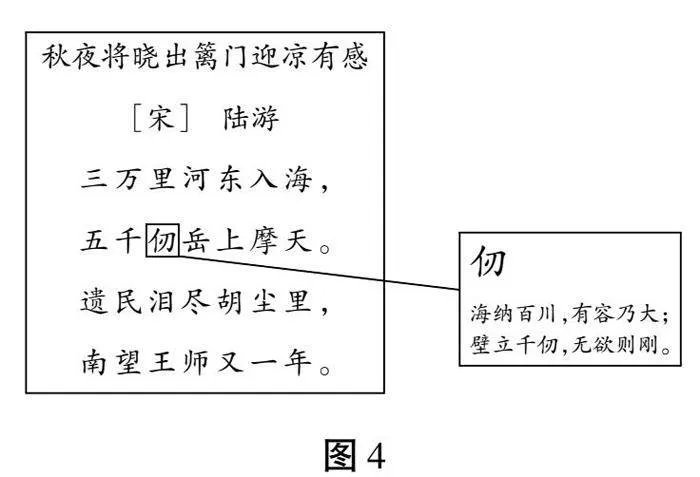

师:的确是五岳,中华民族精神的代表。这个字呢?什么意思?(出示“融合阅读”文本,见图4。)

生:注释里说是长度单位。

师:熟练运用了注释,会读书。那你知道一仞是多长吗?

(生沉默)

师:(往后挪了两步)就是从我到你的距离,一仞约等于八尺。这个字并不常用,但它曾出现在这样的名句里。(出示)

生:海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。

师:读得很有气势……

在此教学片段中,教师以学生的学习经验完成字音识读,其后将新识的字放到另外的语境中进行即时的迁移阅读运用,形成“诗”与“言”的融合阅读组合文本,所用的“华夏五岳”和“人生智慧名句”,既检测了字音,又完成了更丰富的语言积累,同时增长了人文常识,可谓一石三鸟。

2.“诗”“诗”意蕴相融,在解意中提升审美鉴赏

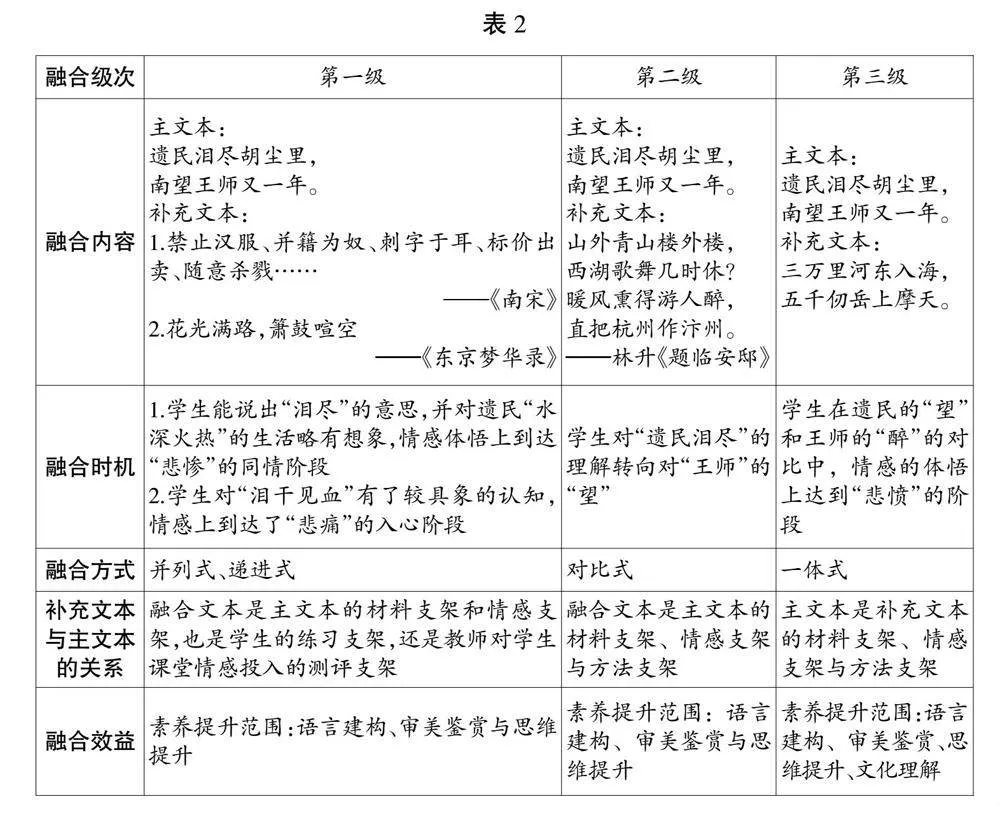

“诗止于言”,古诗洗练的文字中有着丰富的意蕴。在《秋夜将晓出篱门迎凉有感》一诗中,陆游开篇极写山河之壮美,用词十分简练——“三万里河”“五千仞岳”。一“长”一“高”之间,尽显黄河汹涌奔腾、华山直插云天的气势,此为第一层。作为中国古典文学经典意象,“河”“山”自然指代中华民族,此为第二层。诗人自“靖康之难”南渡,当时不过两岁,“河”“山”只在梦里,但其心中仍充溢着忧国忧民之情,此为第三层。诗句中的用言之简与意蕴之丰有着巨大的反差,学生在理解上的困难也正在于此。对于诗意的理解,教师主要采用“以诗解诗”之法,帮助学生突破难点。以上三层“融合阅读”分两级完成,具体情况如表1所列。

【片段2】

师:“三万里”是实实在在的三万里吗?

生1:不是。

师:那是——

生1:很长很长的黄河东流入海。

师:我听到了“长河”,但还不是“黄河”。黄河只是长吗?

生1:波浪滔天。

师:要怎么读?

生2:三万里河东入海。

师:黄河除了长,还有非凡的气势。李白这样写黄河——(出示)

生:黄河之水天上来,奔流到海不复回。

师:那黄河怎么入海?

生3:一直向前。

师:刘禹锡这样写黄河——(出示)

生:九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯。

师:“三万里河东入海”,现在你想怎么说诗句的意思?

生4:气势汹涌的黄河奔流入海。

师:“奔流”用得好,再加上黄河独有的样子——

生5:黄河曲曲折折,波涛汹涌,奔流入海。

师:曲曲折折?还有别的词吗?

生6:黄河九曲十八弯,波涛汹涌,万里奔涌入海。

生7:黄河自天上而来,波浪滔天,奔流入海,永不回头。

师:黄河蜿蜒曲折,波涛汹涌,万里——

生:奔涌入海。

本环节中三则融合材料的选择,遵循同一主题、同一目标、同一“质感”,利于学生“以诗解诗”,实施分为两个阶段:一是在第一行的学习中习得“融合阅读”,二是在第二行的学习中迁移“融合阅读”。

3.“诗”“文”情感相融,在体悟中厚植文化基因

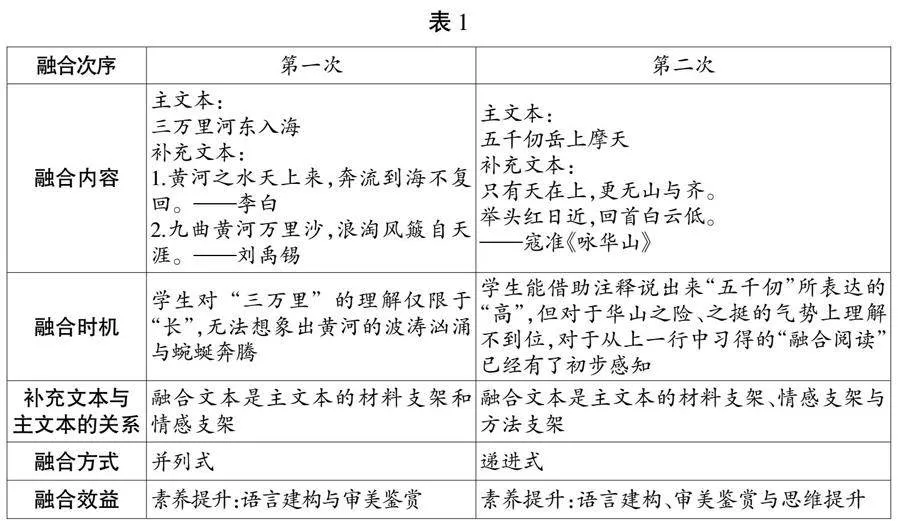

《秋夜将晓出篱门迎凉有感》一诗所在单元的人文主题就是“家国情怀”。中华文化以“家国”为核心,《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》提出,要从家国情怀教育、人格修养教育以及社会关爱教育三个层面对青少年学生进行中华优秀传统文化教育,通过以家国情怀教育为首的教育培养学生的国家认同感。这是教学的重点,也是难点。对该难点的教学,教师采用了四级“融合阅读”的方式来展开,本环节主要完成前三级,“融合阅读”过程如表2所列。

【片段3】主题:我们的同胞

师:“泪尽”是什么意思?

生:眼泪流干了。

师:眼泪流干了再流就是——

生:血泪。

师:他们为何会泪尽?

生:他们在金人的铁蹄之下,过着水深火热的生活。

师:你能想象水深火热的具体场面吗?

生:他们生不如死。

师:他们吃着——

生:他们食不果腹。

师:他们穿着——

生:他们衣不蔽体。

师:他们住着——

生:他们无家可归。

师:历史这样记录金统治者的暴行——(出示)

生:禁止汉服、烧杀抢掠、并籍为奴、刺字于耳、标价出卖、随意杀戮……

师:请你来读。

生:遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

师:金人的铁蹄到达之前,《东京梦华录》里这样记载人民的生活——(出示)

生:花光满路,箫鼓喧空。

师:现在呢?(出示:____满路,____喧空。)

生:只有流民满路,只有惨叫喧空。

生:只有尸体满路,只有哀号喧空。

师:我们来读。

生:遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

【片段4】主题:我们的“王师”

师:我们的“王师”呢?

(生沉默)

师:林升这样写——(出示)

生:山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

师:王师何在?

生:在西湖歌舞。

师:汴州何在?

生:只有杭州。

师:他们还记得泪尽的遗民吗?

生:他们已经完全遗忘了。

师:你有何感受?

生:我很愤怒。

师:读出来。

生:遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

师:陆游有何感受?

生:既愤怒,又痛心。

师:因谁愤怒?又因谁痛心?

生:因王师而愤怒,因受苦的同胞而痛心。

师:(板书:悲愤)因遗民而悲,因王师而愤。读出来——

生:遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

【片段5】主题:我们的河山

师:怎么能不悲愤?同学们看地图,我们那蜿蜒奔腾的三万里河在哪里?

生:在金人的统治之下。

师:我们那直插云霄的五千仞岳在哪里?

生:在金人的铁蹄之下。

师:(擦去“壮美”,改为“破碎”。)怎么能不悲愤?再读——

生:三万里河东入海,五千仞岳上摩天。遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

在此教学过程中,教师先后从三个不同的角度推进“融合阅读”。其一,正向融合。在学生为“泪尽”的画面进行补白时,用了《南宋》中的五个词语“禁止汉服、并籍为奴、刺字于耳、标价出卖、随意杀戮”,进一步加深学生此前的“说”与“想”的画面,奠定情感基调,使学生体会到了“悲惨”。其二,对比融合。当学生所言脑海中的画面达到具体的时候,提出《东京梦华录》里对汴京的极盛描写“花光满路,箫鼓喧空”,学生在填空式表达“如今只有尸体满路,只有哀号喧空”时,情感的弓已然拉满,充分体会到了“悲痛”。其三,反向融合。借用林升《题临安邸》作为反向融合材料,内容上形成强烈的对比,形成强大的情感张力。在由山河壮美到山河破碎,学生体悟到“悲愤”,自然而然,水到渠成。这里的“因山河破碎而悲,因遗民泪尽而悲,因王师迷醉而愤”,正是要传承的文化基因——忧国忧民。此一节为后一节教学中“家国情怀”的正式出现奠定了情感基础。

4.“诗”“史”逻辑相融,在探究中提升思维审辨

知人论世是学习古诗的基本方法,本小节紧承上一部分教学,教者在“融合阅读”里完成知人论世,既理解历史的大背景,又升华对诗意文化的继承,同时完成对审辨思维的培养。这个部分,教者又用了三个层次的“融合阅读”来完成:一是陆游的其他诗,二是同时期其他诗人的诗,三是史家眼里的“宋”,具体推进情况如表3所列。

【片段6】主题:陆游之“望”

师:遗民之望也是陆游之望,他时时在望,处处在望,事事在望,年年在望。37岁时,他在望——

(出示)

生:早岁那知世事艰,中原北望气如山。

师:68岁时,他在望——(出示)

生:遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

师:直到85岁临终时,他还在望——(出示)

生:王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

师:望了一年又一年,这望里,有渴望,有期望,一定也有失望,但你读到绝望了吗?

生:没有。

师:他为什么还没绝望?

生:他相信总有一天会到来。

生:他相信自己的国家。

师:这种内心对祖国的期盼与始终相信,就是陆游的家国情怀。(指板书)

【片段7】主题:诗家之“望”

师:不止陆游在望,岳飞也在望——(出示)

生:靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭!

师:辛弃疾也在望——(出示)

生:起望衣冠神州路……南共北,正分裂。

师:范成大也在望——(出示)

生:忍泪失声询使者,几时真有六军来?

师:他们,都在望什么?

生:望山河无恙。

生:望人民欢笑。

生:望山河统一。

生:望人民幸福。

师:望山河一统,望人民幸福,经千年传承,成了刻在中华民族基因里的家国情怀……

【片段8】主题:史家之“望”

师:通过诗家之笔,你读到了一个怎样的“宋”呢?

生:软弱无能。

生:积贫积弱。

师:但在史家眼里,“宋”是这样的:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”读诗使人灵秀,读史使人明智。今天推荐《藏在古诗词里的两宋史》。让我们在诗歌里去回望中华民族曾经有过的创伤与荣光,在我们的心里深深种下家国情怀的种子。

在此教学片段中,教师所采用的“融合阅读”逐层推开、拉高。一是时间线条拉长:诗人在37岁、68岁、85岁时所作的诗句。二是视野的扩展:同时期的岳飞、辛弃疾、范成大所作的关于“望”的诗句。三是时空界限的打破:史学家评价里的“彼时”。通过“望”,高度聚焦“家国情怀”,由诗人的家国情怀,到“我”的家国情怀,引导学生完成情感的内化。而拓展阅读则遵循学生的“语文生活”规律,“让学生有选择,有自由度,拓展阅读空间”(温儒敏《温儒敏语文讲习录》)。

“朴简语文”从朴,从简,以人的发展为旨归,面对古诗文教学这个常教常新的话题,无论是知识立意、能力立意还是素养立意,所探索出的“融合阅读”路径,可以更好地引导学生去发现、去理解、去体悟、去升华、去发展。它同其他学习古诗文的方法一道,为更好地利用这一中华优秀传统文化载体而不断进阶、不断优化,为教师的教、学生的学提供更为切实有效的路径。唯其如此,“朴简语文”方能更有效地实现古诗文教学中的素养立意。

(作者单位:湖北宣恩县第三民族实验小学)

责任编辑 郝 波