中学生数字公民素养测评模型的构建与应用研究

2024-09-24庞石

[摘 要]中学阶段是培养学生数字公民素养的关键时期,构建科学的中学生数字公民素养测评模型是研究与培育中学生数字公民素养的重要基础。在厘清数字公民素养内涵的基础上,结合已有研究成果与专家意见,综合运用层次分析法与熵值法,构建中学生数字公民素养测评模型,并利用该模型对安徽省L市1332名中学生进行调查,发现有1/4左右的中学生未达到一般水平。在不同群体之间,初中生数字公民素养的发展明显不如高中阶段的学生,普高学生与中职学生没有显著差异,城镇学生在各项指标的表现上都优于农村学生。本研究进一步从家校社协同育人、课程体系建设和加强科学评估等方面提出了对策建议。

[关键词]数字公民素养;中学生;测评模型;层次分析法;熵值法

[中图分类号]G633.6 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2024)05-0040-06

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2024.05.006

一、引言

随着人工智能、大数据等数字技术与应用的迅猛发展及广泛应用,数字化生存已经从预言变成人们的生活常态。截至2023年12月,我国网民规模达到10.92亿,其中10—19岁网民占比14.7%,人数达到1.6亿[1],其中大部分以中学生为主。中学生正处于知识能力获得与价值观念形成的关键时期,数字世界所提供的即时便捷的社交方式、充满吸引力的游戏娱乐等对日常担负沉重学业压力、喜好新鲜事物的中学生充满吸引力,容易导致中学生沉迷网络世界难以自拔。同时,青少年涉世未深,在数字世界时刻面临着防不胜防的诸如网络诈骗、网络欺凌、个人信息泄露等网络侵害的威胁。因此,很多学校和家长将充满诱惑与风险的数字世界视为洪水猛兽,只能严格控制手机使用时间,甚至采取直接“断网”的无奈之举。然而,这种“一刀切”的做法并不能帮助中学生一劳永逸地应对数字时代的各种风险与挑战,同时也不利于中学生数字化生存能力的养成。

面对数字社会日益突出的风险挑战,单纯强调技能掌握的数字素养已经无法有效帮助个体,尤其是作为数字原住民的中学生抵御各类数字侵害,亦无法满足人们对于构建文明和谐的数字社会的美好期盼。对此,各国通过实践证明:积极开展数字公民教育、提升数字公民素养是抵御数字社会风险的有效举措[2]。我国在《国民经济和社会发展》第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中也明确提出要加快数字化发展,建设数字中国,强调加强全民数字技能教育和培训,并普及提升公民数字素养。2023年10月国务院颁布的《未成年人网络保护条例》中也再次强调要围绕网络道德意识、法治观念、使用能力与人身财产安全等方面培育未成年人的网络素养。在这样的背景下,培育一种超越数字素养,能够体现数字社会对合格公民应该具备的综合素质要求的数字公民素养就成为教育领域亟待回应的重要议题。构建科学、合理的测评模型,准确深入地了解中学生数字公民素养的发展状况,对有效开展中学生数字公民教育,提升数字公民素养具有重要的理论价值与迫切的现实需求。

二、中学生数字公民素养的内涵

“数字公民”的最初原型可以追溯到尼葛洛·庞蒂关于人类社会数字化背景下的个体生存样态的描绘。对于数字公民的认识,主要有两种观点。一种观点强调技术使用,如迈克·瑞布认为在数字工具与信息的使用过程中能够遵守一定行为规范的个体就是数字公民[3]。美国国际教育技术协会进一步将数字公民定义为能够安全地、合法地、符合道德规范地使用数字化信息和工具的人[4-5]。另一种观点则是从社会参与的角度出发,认为数字参与是数字公民身份产生的关键因素[6],数字公民就是能够使用数字工具并积极参与政治、社会生活的人。本研究认为,遵守技术使用规范与积极的数字参与不仅不矛盾,而且二者内在统一于数字公民素养。一方面,安全、合法、道德地使用数字技术是作为正向积极的个体参与数字社会的具象化体现;另一方面,积极的数字化参与既表达态度,又强调在具体参与过程中对数字行为规范的遵守。

随着数字公民及其教育研究的不断深入,数字公民素养也愈发受到关注。其中迈克·瑞布的研究最具影响力。他认为数字公民素养就是公民具备在数字环境下规范使用技术的能力,并提出了涵盖数字礼仪、数字接入、数字法律、数字素养、数字交流、数字商务、数字权利与责任、数字安全、数字健康等9个要素的数字公民教育理念[7]。后来他又将数字公民教育9个维度的内容统整为尊重、教育与保护等3个方面,即著名的REP理论。国外学者基于REP理论构建了数字公民素养测评量表来进行与大学生数字公民素养相关的实证研究[8]。韩国学者崔(Choi)认为数字公民素养是一个多维度的综合性概念,并指出数字公民素养并非现实公民素养的线性延伸,他基于国际数字公民素养测量的研究成果,提出数字公民素养包括数字伦理、媒体和信息素养、公民参与以及批判能力等4个维度[9]。我国学者阮高峰在瑞布的REP理论研究的基础上,将中小学生的数字公民素养归纳为数字安全、规范交往、数字生存以及数字学习等4个方面[10]。尽管关于数字公民素养的界定各有侧重,但强调安全、健康、合乎道德与法律的数字技术表现出了高度的理念重叠。从各国数字公民教育政策来看,对中学生的数字公民教育实践大都围绕着网络健康、网络安全与网络成瘾预防等方面[11]。就我国中学生而言,数字伦理与道德、数字安全与防护、数字技术素养以及数字健康等4个方面是培育数字公民的重点[12]。 作为“数字原住民”的中学生要成长为合格的“数字公民”,不仅需要有使用数字软硬件、掌握信息数据的技能,更应该具备包括遵守网络礼仪、保护隐私与安全、平衡权利与义务等综合素养[13]。基于上述分析,本研究将中学生数字公民素养界定为数字时代中合格公民应该具备的综合素质,具体表现为能够安全、合法、道德、健康地使用数字信息与工具。

三、中学生数字公民素养测评指标的构建

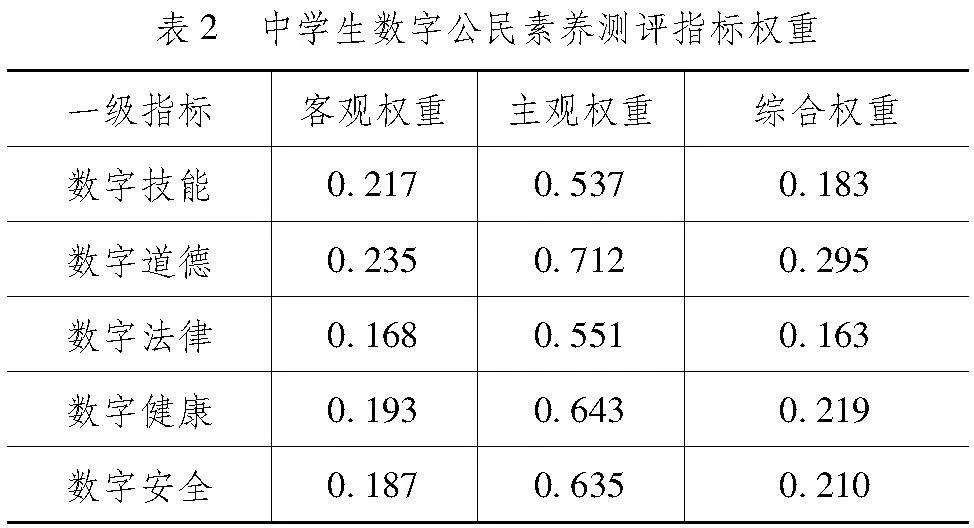

中学生数字公民素养评价指标的制定,在已有理论研究的基础上结合了我国中学生数字公民的教育目标,并经历了3个阶段。首先,参照已有的数字公民素养的标准或框架,如迈克·瑞布的REP模型,归纳提炼出了数字公民素养的核心要素。其次,结合已有的相关研究成果以及当前数字社会迫切需要的公民素养,对核心要素进行了提取与发散,初步拟定各一级指标及相应观测点。最后,根据专家对各项指标的反馈意见,对内涵重叠的指标进行剔除或完善,对部分释义语句的表述进行修订。研究最终确定了数字技能、数字道德、数字法律、数字健康、数字安全等5个一级指标。数字技能是指运用数字技术工具解决日常生活与学习等方面的问题,以及中学生获取、评估与创建数字信息的能力;数字道德关注的是中学生在数字空间中遵守道德规范的意识、对基本的数字交往礼仪的掌握,具备数字共情能力以及利用数字工具帮助他人的意愿与能力;数字法律主要包括中学生需要掌握的基本法律常识、应该具备的遵守法律行为规范的意识与态度倾向;数字健康是指中学生在使用数字工具与信息的过程中,能有意识地控制上网时长与不良的数字使用习惯,同时具备健康的数字消费行为;数字安全强调个体在数字社会中具有的抵御各种数字风险、自我保护的意识与能力。

四、中学生数字公民素养测评模型的构建

(一)测评量表的编制与修订

以中学生数字公民素养测评指标体系为框架(如表1所示),参考国内外现有与数字公民素养测评有关的题目,编制测评量表。首先,基于各项评价指标的内涵以及中学生数字行为特点,经文献检索形成试题库,选取与修订相关测试题目。借鉴国际学生评估项目(PISA)经验,测评以情境化问题为主。此外,少部分自编题目根据指标内涵进行设计生成,初步拟定了包括43道测评题目。其次,邀请23位高校、中学一线骨干教师或班主任对测试题目进行了两轮的修订,将其中认可度不高、可能出现误解的题目进行删除或修改,最终保留23道题作为中学生数字公民素养测评量表的测试题。

(二)测评量表的科学性检验

为从统计学意义上检验《中学生数字公民素养测评量表》的科学性,本研究运用问卷星对L市432名中学生进行了预调研。根据调研数据,对编制的测评量表进行信效度检验。首先是探索性因子分析,结果显示量表的KMO值为0.93,Bartlett球形检验在0.001水平上显著。根据探索性因子分析的结果,将数字技能、数字道德、数字法律、数字健康与数字安全等一级指标作为潜变量进行了验证性因子检验。计算得出CMIN/DF=6.4,CFI=0.931,TLI=0.919,均大于0.9,RMSEA=0.064,小于0.08,SRMR=0.046,小于0.05,各项指标均符合良好结构效度的标准[14]。考虑到CMIN/DF会随着样本量的增加而升高,本研究样本量较大因而不作考虑。所有指标的测试题目标准化因子载荷均在0.51到0.86的合理区间。对量表信度进行测算,总体克隆巴赫系数为0.91,各二级指标的信度也都大于0.9,说明量表也同时通过了信度检验。

(三)测评指标赋权

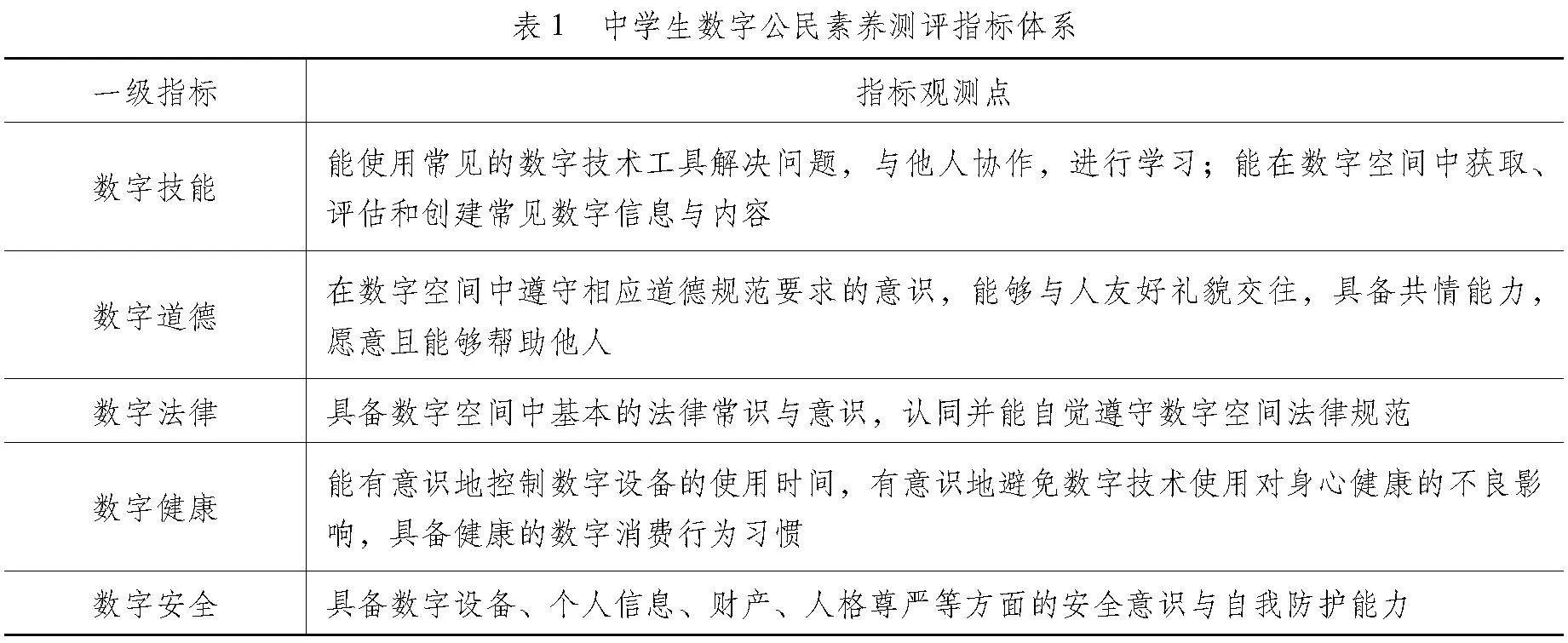

本研究采用了主观与客观相结合的方法赋权各项测评指标。这样做既能兼顾专家的理论经验,减少纯粹依赖数据信息特征的机械性,又能够较好地规避主观法的随意性,兼顾数据信息的客观性。具体而言,经历以下3个步骤生成各项指标权重值。首先,构建中学生数字公民素养测评指标体系的层次结构模型。邀请公民教育、数字技术教育等领域的25名专家,其中高校10名、中学一线骨干教师与班主任15名,对各项指标进行相对重要性打分,继而能够计算得出各项测评指标的主观权重。然后,在对L市1 332名中学生的测评数据进行标准化处理后,按照信息熵的方法测算得到各项指标的客观权重。最后,基于最小二乘思想,将主客观权重进行结合,从而得出中学生数字公民素养的综合权重,具体见表2。最终各项指标的权重从大到小依次为数字道德、数字健康、数字安全、数字技能与数字法律,这也在一定程度上反映了数字道德、数字健康与数字安全等对中学生在使用数字技术过程中的重要性。

综合赋权结果,研究以Y表示中学生数字公民素养,X1、X2、X3、X4、X5表示数字技能、数字道德、数字法律、数字健康和数字安全等一级指标,最终生成中学生数字公民素养测评模型表达式:Y=0.183×X1+0.295×X2+0.163×X3+0.219×X4+0.21×X5。

五、中学生数字公民素养测评模型初步应用

为深入了解中学生数字公民素养发展现状,本研究采用问卷星对L市5所中学(含初中、普通高中与中职)进行了调研,共计回收有效问卷1 332份,其中男生占比56.42%,女生占比43.58%,初中生、普通高中生与中职生所占的比例分别为29.54%、38.90%和31.56%,来自农村的学生占比47.2%,城镇(城市和县城)学生占比52.8%。

(一)中学生数字公民素养发展现状

基于建构的测评模型,计算得出中学生数字公民素养得分均值为2.83。进一步按照60分位数得分2.97以下为较差,60到85分位数得分介于2.97到3.24之间为一般,在85分位数得分3.24以上为优秀进行分组。得分较差的人数占比为25%,处于得分一般水平的学生占比15.02%,得分在3.24以上的学生占比59.98%。可见,有近六成的中学生的数字公民素养整体状况良好,但仍有25%的学生的表现未能达到一般水平。数字技能、数字道德、数字法律、数字健康和数字安全等各项一级指标的相应均值依次为3.09、2.97、3.42、1.89和3.43。其中数字安全与数字法律的得分整体较高,数字技能与数字道德两个维度得分处于中等水平,而数字健康则表现垫底,展现了中学生数字公民素养各维度发展的不均衡状态。

(二)中学生数字公民素养的群体差异分析

1.中学生数字公民素养没有显著的性别差异。结合数字公民素养数学表达式,计算得出男生与女生得分均值分别是2.82、2.84。进行独立样本t检验,发现中学生数字公民素养没有因性别的不同而出现显著性的差异(t=-0.83,p=0.405)。在各个具体维度上,数字技能为:t=-0.061,p=0.951;数字道德为:t=-1.183,p=0.237;数字法律为:t=-2.322,p=0.020;数字健康为:t=-0.748,p=0.455;数字安全为:t=-1.837,p=0.067。可见,除了在数字法律维度,女生在0.05的水平上显著优于男生外,在其余的各项指标上男生与女生均没有显著性的差异。

2.不同类型的中学生数字公民素养存有显著差异。方差分析的结果显示,初中生、普通高中生与中职生的数字公民素养均值分别为2.77、2.88、2.84,三者之间在1%的水平上呈现出显著性差异(F=5.31,p=0.005<0.01)。为详细探明三类群体之间差异,研究进一步进行了事后检验(LSD)。结果发现,中职生与初中生(t=1.68,p=0.094)、普通高中生(t=1.62,p=0.108)之间没有显著差异,而普通高中学生的数字公民素养显著优于初中生(t=3.26,p=0.001)。在一级指标层面进一步分析发现,三类中学生的差异结果分别为数字技能(F=3.80,p<0.001)、数字道德(F=0.68,P=0.51)、数字法律(F=0.94,p=0.144)、数字健康(F=81.8,p<0.001)、数字安全(F=2.35,p=0.096)。说明初中生、普高生与中职生之间仅在数字技能与数字健康两个维度上存在着显著性差异。LSD检验结果表明,普通高中生与中职学生的数字技能均显著优于初中生,而普通高中生与中职生没有明显差异。在数字健康方面,普通高中生表现最佳,中职学生次之,初中生得分垫底,且三者之间均表现出了显著性的差异。

3.中学生数字公民素养呈现出城乡差异。描述性统计显示,农村与城镇学生的数字公民素养均值分别为2.19、3.46,表现出显著性的差异(t=-6.33,p=0.000)。农村学生在各项指标上的得分也都明显低于城镇学生。城乡学生的数字技能的均值分别是3.15和3.03,城镇学生的数字技能的发展明显要优于农村学生(t=-2.96,p=0.003)。农村学生的数字道德指标上的得分均值为2.92,也显著低于城镇学生得分3.02(t=-2.78,p=0.006)。在数字法律方面,农村学生3.36的得分显著不如城镇学生3.48的得分(t=-3.94,p=0.000)。农村学生在数字安全指标上的得分是3.28,同样明显低于城镇学生得分3.39(t=-2.73,p=0.007)。在数字健康指标上,城镇学生的得分为2.00,农村学生的得分均值是1.89,城镇学生的得分显著高于农村学生(t=5.52,p=0.000)。

六、结论与建议

(一)研究结论

本研究在对数字公民素养的梳理与界定的基础上,综合运用层次分析法与熵值法等主客观相结合的方法,构建了中学生数字公民素养测评模型,据此开发了相应的测评工具。研究进一步基于该模型在L市的5所中学开展了中学生数字公民素养的调研,得到如下结论。

第一,大部分中学生数字公民素养发展状况良好,在不同指标上呈现出不均衡的态势。就整体而言,近六成中学生的数字公民素养得分达到优秀水平。但同时应该引起高度重视的是,有1/4左右的中学生未能达到一般水平。中学生在不同维度上的得分由高到低的排序依次为数字安全、数字法律、数字技能、数字道德与数字健康。数字安全与数字法律两个指标表现最佳且得分接近。究其缘由,主要得益于当前全社会对于网络诈骗等数字危害的高度重视与广泛宣传,以及法治社会的发展,法治文明深入人心,加之学校在法治安全教育方面的强力引导教育。数字技能方面,有超过六成的中学生能够较好地使用数字工具满足日常生活、学习的需要,但有17.64%的学生认为自己能较好地甄别网上信息的有用性。对此,较为合理的解释是数字工具使用的日常化、智能化与易用性,使得各类中学生都能够较好地应用数字工具。由于数字世界充斥着大量良莠不齐、真假难辨的信息,中学生涉世未深,缺乏对各类信息的评估经验与技巧,使得中学生在数字健康方面表现最为糟糕。本研究的数据显示有超过61%左右的中学生表示曾因为玩手机而耽误写作业、休息或者睡觉;63%的学生在闲暇时会选择上网玩手机,而不是出去玩或者锻炼。已有证据也同样表明,反映数字健康的“自我控制能力”和“上网注意力管理”是青少年网络素养提升部分面临的最大问题[15]。这也说明了家长与学校在学生使用手机方面担忧的合理性。数字健康表现堪忧,一方面是因为网络游戏娱乐等内容对中学生有极强的吸引力,另一方面也与中学生在现实生活中所担负的过重的学业压力和休闲娱乐等方面的匮乏有密切关联。

第二,中学生数字公民素养发展方面存在群体差异。男生与女生在数字公民素养上没有展现出性别差异。不同类型中学生的数字公民素养却存在着显著性差异。具体而言,表现最佳的是普通高中生,其次是中职学生,初中生的表现垫底。但这种差异主要体现在数字技能与数字健康两个维度上。其中,高中阶段学生表现更优,初中生表现相对较差;而在高中阶段,普通高中生表现则更为亮眼。对此,可能的解释是随着学生的认知能力与受教育程度的提升,高中阶段学生在获取、评估及创建数字信息时的能力不断加强,促成了数字技能的发展优势。越发成熟的自我认知与学业压力的增加,让高中阶段的学生意识到不节制使用互联网的潜在危害,因而会对自己的上网行为或时间进行有意识的调节与控制。

第三,中学生数字公民素养的发展存在着城乡差异。就整体而言,城镇与农村学生的数字公民素养就呈现出明显的城乡差异,城镇学生的得分显著高于农村学生。详细分析各维度得分发现,农村学生在数字技能、数字道德、数字法律、数字安全与数字健康等所有测评维度上的得分均显现出显著的劣势。这说明在数字技术日渐普及的当下,城乡学生之间数字公民素养的新数字鸿沟也在悄然成形。过往研究表明,家长的监控、良好的家庭教育和亲子关系对于未成年人移动互联网使用的影响至关重要[16]。农村学生在数字公民素养的滞后表现,在很大程度上是由于较低的家庭经济社会文化地位导致的:父母有效监管的缺失、科学教育理念的匮乏导致的教育引导措施不当,以及局限于学业内容的亲子交往导致的亲子关系疏离。这也再次证实了,城乡互联网广泛普及并不一定能够惠及处于不利境遇的农村学生,“数字红利”可能带来新的隐性教育不公平[17]。

(二)研究建议

第一,构建中学生数字公民素养培育体系,形成家校社协同的育人机制。作为中学生数字公民素养培育的实践框架,其核心要义在于要努力确保政府、社会、学校与家庭等多元主体的积极参与和分工协作,以“家—校—社”形成的强大教育合力,推动中学生数字公民素养的有效提升。首先,政府应牵头研究中学生数字公民素养培育体系的顶层设计,积极推动相关配套政策的落地实施,调动各方参与的积极性,努力推动家校社协同育人机制的形成。其次,各类社会组织要发挥自身在舆论宣传等方面的优势,自觉抵制网络中可能会对中学生产生消极影响的各类要素,为中学生数字公民素养培育提供良好的网络生态环境。再次,学校要主动发挥自身的教育主导作用,不断追求课堂教学的“提质增效”,适当减轻学生学业压力,以主题班会、综合实践课程等载体积极开展数字公民培育的同时,注重加强相关内容与家长的沟通与合作。最后,家长需要充分认识数字公民教育的重要性,一方面要关注、引导青少年学生日常安全、健康与负责任地使用手机、电脑等数字设备,加强与学校沟通配合;另一方面要以自身的言行举止为学生树立良好的行为示范。

第二,加强中学生数字公民素养课程体系建设,创设良好的教学生态。中学生数字公民素养内涵丰富多样,缺乏系统化的课程体系建设,导致教育内容零散、教育过程随意等问题。因而,构建涵盖课程内容、教学形式与学习方法的中学生数字公民素养课程体系已成为当务之急。首先,要结合中学生数字公民素养的养成特点以及适应数字社会未来发展需要,选择包括培育数字公民意识、掌握数字公民技能与遵守数字公民规范等方面的内容。其次,在提升信息技术能力的过程中,推动数字公民教育内容在各学科课程思政方面的渗透。最后,积极利用学校现有信息化技术与平台资源,探索项目式学习、线上线下相结合等类型的实践活动学习形式。

第三,进行中学生数字公民素养培育效果的科学评估体系建设,实现教育实践与评估反馈的闭环效应。具体来说,有采纳运用科学有效评估方法与发挥评估结果导向作用两个方面。在评估方法上,综合运用量化评价与质性评价。这样既能清晰了解中学生数字公民素养的现状,也有助于深度剖析其内在养成机制。此外,探索增值性评价与过程性评价的创新使用,有助于为数字公民素养发展的弱势群体及培育的薄弱环节提供全方位的支持。科学的评估方法得出的结果需要发挥其应有的导向作用。一是积极推动数字公民素养相关评估结果纳入教育主管部门对学校办学考核的重要指标;二是将评估结果作为学校开展各项数字公民素养培育活动的实效检验与实践指南;三是根据评估结果,加强对弱势群体与薄弱环节的教育支持与投入,避免新数字鸿沟的形成。

参考文献:

[1]中国互联网络信息中心(CNNIC).第53次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL].https://www.cnnic.cn/NMediaFile/2024/0325/MAIN1711355296414FIQ9XKZV-63.pdf,2024-03.

[2]Singapore and Australia First to Launch DQ Institute Cyber-risk Reporting System for Children[EB/OL].https://www.weforum.org/press/2017/09/singapore-and-australia-firstto-launch-dq-institute-cyber-risk-reporting-system-forchildren,2019-08.

[3]Ribble M S,Bailey G D,Ross T W.Digital citizenship: Addressing appropriate technology behavior[J].Learning & Leading with technology,2004(01): 6.

[4]Infographic:Citizenship in the digital age[EB/OL].https://www.iste.org/explore/Digital-citizenship/Infographic%3A-Citizenship-in-thedigital-age,2019-06.

[5]郑云翔,钟金萍,黄柳慧.数字公民素养的理论基础与培养体系[J].中国电化教育,2020(05): 69-79.

[6]王佑镁,宛平,柳晨晨.培养负责任的数字公民——国际数字公民教育政策文本的多维比较[J].比较教育研究,2021(03): 8-14,23.

[7]Ribble M.Digital Citizenship in Schools(Second Edition)[M].Washington.DC: International Society for Technology in Education,2011: 10-11.

[8]Al-Zahrani A.Toward Digital Citizenship: Examining Factors Affecting Participation and Involvement in the Internet Society among Higher Education Students[J].International Education Studies,2015(12):203.

[9]Choi M.A Concept Analysis of Digital Citizenship for Democratic Citizenship Education in the Internet Age[J].Theory & Research in Social Education,2016(04): 565-607.

[10]阮高峰.中小学数字公民素养教育:现状与建议[J].中国信息技术教育,2016(19): 9-14.

[11]周小李,王方舟.数字公民教育:亚太地区的政策与实践[J].比较教育研究,2019(08): 3-10.

[12]张立新,范晶晶.青少年数字公民素养教育的目标与内容[J].中国信息技术教育,2016(19): 5-8.

[13]林可.超越技术素养的公民品格建构——国际数字公民教育经验及其对我国德育变革的启示[J].教育学报,2023(02): 29-43.

[14]温忠麟,侯杰泰,马什赫伯特.结构方程模型检验:拟合指数与卡方准则[J].心理学报,2004(02):186-194.

[15]罗赟,王泽辉.农村青少年学生网络素养问题及对策——对湖南农村地区的考察[J].青年发展论坛,2023(03):26-33.

[16]刘胜枝.哪些因素在影响青少年的手机使用行为及效果[J].人民教育,2021(08):37-40.

[17]张济洲,黄书光.隐蔽的再生产:教育公平的影响机制——基于城乡不同阶层学生互联网使用偏好的实证研究[J].中国电化教育,2018(11): 18-23,132.

Construction and Application Research of an Assessment Model for Digital Citizenship Literacy among Middle School Students

Abstract:The middle school stage is a crucial period for cultivating digital citizenship literacy, and building a scientific assessment model for digital citizenship literacy among middle school students is an important foundation for researching and cultivating their digital citizenship literacy. Based on clarifying the connotation and combining existing research results and expert opinions, the analytic hierarchy process and entropy method were comprehensively applied to construct a measurement model for digital citizenship literacy among middle school students. Using this model, a survey was conducted on 1332 middle school students in City L, Anhui Province. It was found that around 25% of middle school students not reach the general level. Performance in the dimensions of digital security and digital laws was excellent, while the score for digital health was at the bottom. Among different groups, junior high school students performed significantly worse than high school students, and there was no significant difference between general high school students and vocational high school students. Urban students performed better than rural students in all indicators. The research concludes by proposing strategic suggestions in terms of collaborative efforts between families, schools and communities, curriculum system development and scientific evaluation.

Key words:digital citizenship literacy; middle school students; assessment model; analytic hierarchy process; entropy method