老年教育项目协同治理困境及破解路径探析

2024-09-23岳君

[摘 要]项目制成为当前老年教育发展的重要支撑。政府部门、开放大学、社会组织和相关企业等多元主体协同推进老年教育项目成为基本的实践样态。运用SFIC协同治理经典模型,以“智慧助老”公益项目(太原站)为实践样本,深入剖析老年教育项目协同治理中存在的基础薄弱、领导催化不足、规范阙如、联动不畅等现实困境。基于此,提出老年教育项目协同治理破解路径包括:建立清单管理机制,夯实协同治理初始基础;健全领导小组机制,强化协同治理领导力量;完善政策设计机制,加强协同治理制度保障;搭建对话沟通机制,形成协同治理良性循环等。

[关键词]老年教育项目;协同治理;SFIC模型;智慧助老

[中图分类号] G777

[文献标识码] A [文章编号]1008-4648(2024)03-0015-07

The Dilemma and Cracking Paths of Collaborative Governance in Elderly Education Projects

——Taking an Example of "Smart Elderly Assistance" Project Based on SFIC Model Analysis

Yue Jun

(Taiyuan Open University,Taiyuan 030024)

Abstract:Project-based education has become an important support for the current development of elderly education.The collaborative promotion of elderly education projects by multiple entities such as government departments, open universities, social organizations, and related enterprises has become a basic practice.Using the classic SFIC collaborative governance model and taking the "Smart Elderly Assistance" public welfare project (Taiyuan Station) as a practical sample,the article has an in-depth analysis of the current challenges in collaborative governance in elderly education projects, including resource dispersion, inadequate functional reshaping,unclear responsibilities and hindered dialogue.Based on this, the proposed path to crack collaborative governance in elderly education projects includes: establishing the list management mechanism to consolidate the initial foundation of collaborative governance, improving the leadership group mechanism for strengthening collaborative governance leadership, improving policy design mechanisms to strengthen collaborative governance institutional guarantees, building dialogue and communication mechanisms to form a virtuous cycle of collaborative governance.

Keywords:Elderly education projects; Collaborative Governance;SFIC model;Smart elderly assistance

2008年,教育部在全国范围内开展社区教育示范项目评选活动,促使项目制成为社区教育的重要推动方式。社区教育长期以老年群体为重点服务对象的现实情况,进一步促使老年教育项目成为社区教育项目的主体。随着《老年教育发展规划》等专项政策的出台,我国老年教育事业进入了前所未有的黄金发展期,老年教育项目逐渐成长为具有自身特点和内涵的特色项目,在满足老年群体多样化、个性化学习需求方面发挥了重要作用。

蓬勃发展的项目实践催生层出不穷的研究成果,梳理学术界关于老年教育项目的研究,发现项目管理和社会工作是学者们较多呈现的视角,刘娜等学者聚焦老年游学项目,从挖掘项目元素、组织规划项目、探索项目资源共享模式、发展项目品牌等方面提出老年教育项目的实施策略,指出“老年游学项目作为一项系统工程,需要政府、老年大学、企业等利益相关方积极合作”[1];李志伟进一步剖析老年游学项目的内涵与价值,强调政府相关部门应成立统筹协调机构以处理“跨界性”项目[2];史金玉基于社会工作介入老年远程教育实践项目,提出“加强跨界合作,促进多元共建”等建议[3];习红英以政府购买社区老年教育服务项目为切入点,探讨社会工作介入社区老年教育模式,认为需要各级政府部门、社区以及社会工作者和老年教育从业者“同心协力,共创未来”[4]。由此看出,加强各方协调与合作是老年教育项目有效运行的必要保障,但学者们尚未深入研究项目主体间进行协调合作的具体路径,这也为本研究提供了深入探究的空间。本文选取公共管理领域聚焦解决多元主体协调合作问题的协同治理理论,以“智慧助老”公益项目(太原站)为样本,运用SFIC模型深入剖析项目运行过程中各主体间的协同行为,以期全面呈现老年教育项目主体之间的现实合作困境,寻求影响协同发展的关键要素,进而提出针对性的改进策略。

一、关键概念解析

(一)老年教育项目

梳理文献可知,当前学术界尚未形成有关老年教育项目概念的统一表述,但关于老年教育项目需要多元主体合力推动这一事实基本达成共识。有学者从公共产品供给角度将老年教育项目主体归纳为政府及事业单位、企业与社会组织[5],大致囊括了项目实施过程中各参与主体的基本形态。以“智慧助老”公益项目为例,国家卫生健康委在《关于做好2021年“智慧助老”有关工作的通知》中明确指出,在全国老龄办、中国老龄协会的指导下,中国老年学和老年医学学会、中国老龄事业发展基金会、滴滴公益基金会共同发起“智慧助老”公益行动,通过招募志愿者,针对老年人运用智能技术开展培训。具体到太原站项目实践,重点解决老年人在使用网约车平台时遇到的技术困难,由省、市卫生健康行政部门牵头,选取具有良好智能技术培训基础的T开放大学具体组织实施,与当地较为规范活跃的为老组织X志愿服务中心和网约车平台公司D企业合作,共同深入社区开展“智慧助老”活动。

(二)协同治理

在社区教育示范项目评选之初,我国著名成人教育专家陈乃林就明确指出要关注项目推进过程中有关各方的沟通协调、优化组合,以产生1+1>2的社会效益[6],这一观点即具有“协同治理”意蕴,为处理多元项目主体之间的协调合作关系提供了遵循。一般认为,协同治理理论是基于协同论和治理理论的交叉理论。协同即“协调合作”,强调通过主体间资源和要素的良好匹配,实现整体功能的放大;治理与“统治”“管制”相对应,强调政府部门与非政府部门彼此合作,以共同管理公共事务。随着社会对合作发展问题的关注,协同治理成为新的治理理念,哈佛大学Donahue教授首次从公共管理学科角度给出“协同

治理”的明确定义,是指政府通过让渡部分权力和自由裁量权,形成公私协作治理方式,以实现政府目标[7]。近几年,随着多元协同社会治理体制的不断健全,我国学者进行了大量的协同治理本土化理论探索,给出了中国语境下的不同定义描述,在协同主体、客体和过程等内涵方面基本达成共识:第一,主体为政府“元治理”前提下的政府、市场与第三部门;第二,客体为单一主体难以独立解决的公共问题;第三,过程呈现各主体如何通过协商方式达成集体决策,具有复杂动态性,也是学者们极力求索的研究领域,其中,美国学者安斯尔(Ansell)和加什(Gash)构建的SFIC模型较为全面地呈现了多元主体解决复杂公共问题的协同过程,且被国内外学者证实具有较高的普适性。

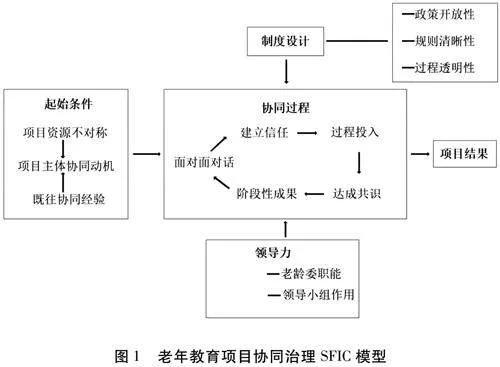

二、基于SFIC模型的老年教育项目协同治理分析框架

SFIC模型设定了影响协同结果的四个一级变量:初始条件、领导力、制度设计和协同过程,其中,协同过程是核心变量,其它三个变量为其关键背景。模型又进一步将一级变量分解为更为精细的二级变量,详细阐释各变量在协同治理中的作用及影响意义。将SFIC模型用于老年教育项目协同治理研究,分析框架如图1所示。

(一)初始条件

初始条件是指协同之前的现实状况,SFIC模型中设定了主体资源差异性、协同动机与协同经验三个二级变量。基于我国科层制的单位组织模式,各项目主体依托自身职能拥有的资源存在较大差异。在“智慧助老”公益项目(太原站)中,省、市卫生健康行政部门作为项目发起与主导部门,通过政策与财政补贴引导其它主体的行为;T开放大学在近几年开展“智慧助老”教学实践中,积累了丰富的课程与师资资源;X志愿服务中心拥有特定的老年服务群体和丰富的社区服务经验;D企业以发放出行优惠券等激励手段吸引目标客户,拓宽平台使用范围。协同动机是实施多元主体协同的重要主观原因,各方动机越趋于一致,越有利于达成协同行动。协同经验是指各主体间合作或冲突的历史,会对本项目合作之初的信任度产生影响。

(二)领导力

领导力被认为是引导各方合作的关键因素。在西方国家,政府、企业与社会力量均可以发挥领导作用,尤其是社会组织在平衡各方利益方面发挥了重要的润滑剂功能。结合我国政治体制现状,学者们在运用SFIC模型时主要强调政府部门的领导作用,承担实施激励、调节冲突、设置议程等角色。2018年版的国务院机构改革方案中,将全国老龄工作委员会的职责整合,办公室设在国家卫生健康委,自此,卫生健康部门成为老龄工作的主管部门。因此,“智慧助老”公益项目中的领导力量主要指各级卫生健康行政部门,尤其是履行老龄委的议事协调职能。

(三)制度设计

制度设计旨在明确协同过程的规范框架,关乎协同的程序合法性,重点形成协同产生的基本规则,使每个参与者明确自己的责任分工。SFIC模型认为多主体参与讨论、明确基本规则、确保过程透明是制度设计的关键因素。国家卫生健康委发布的关于“智慧助老”行动的系列通知以及各地制定的工作方案,共同组成规范“智慧助老”项目协同行动的制度体系,应聚焦模型中的三个关键因素,使得协同更为明确。

(四)协同过程

SFIC模型将协同过程设定为包含面对面对话、建立信任、过程投入、达成共识、取得阶段性成果五个环节的周期性循环过程。在“智慧助老”项目推进过程中,充分沟通对话是协同治理的基石,是打破偏见和沟通障碍的关键。“智慧助老”项目协同治理基于各利益攸关方的信任,领导者有责任对各方之间的冲突对抗以信任方略加以补救。“智慧助老”项目各参与主体需要明确项目目标,在共同目标的引领下实现战略、组织及技术层面的合作,确保项目协同过程的整体性,重视协同过程中的激励投入,以提升各参与主体对协同过程的投入度。各参与主体在目标的实现过程中逐步达成共识,理想状态是达成核心价值联盟,形成共同体,对共同价值做出一致性的确认和追寻。阶段性成果是协同过程中产生的“小收益”,是当前协同行动的有效反馈,有助于形成新一轮协同的良性循环。

三、老年教育项目协同治理困境分析

近几年,老年教育相关主体已依托品牌项目实现了一定程度的行动协同,在满足老年群体学习需求方面成效显著,但尚未形成协同发展机制,存在诸多协调与合作困境,制约了老年教育项目的可持续发展。在SFIC模型视角下,老年教育项目协同治理存在基础薄弱、催化不足、规范阙如、联动不畅等困境。

(一)初始条件障碍:资源分散、协同基础薄弱

初始条件包含的三个二级变量的具体现实情况,直接影响老年教育项目协同治理基础是否夯实。在主体资源差异性方面,项目主体拥有的政策、课程、服务、市场等资源存在较大差异,且各主体归属不同的管理部门加剧了资源整合的难度,造成资源分散的格局,对项目目标实现和整体发展产生不利影响。如T开放大学作为教育部门直属事业单位,长期在教育系统所属的社区老年教育机构从事教学活动,却在此次“智慧助老”公益项目中遭遇“进社区”困境,究其原因在于来自卫健部门的政策指令存在跨部门执行难度。协同动机方面,项目主体间资源分散配置的现状弱化了各主体之间的彼此依赖关系,致使各方协同动机不一,增加协调沟通成本。对地方卫健部门而言,实施“智慧助老”公益项目主要来自于上级部门的任务驱动,其对项目的投入程度与上级部门的激励措施密不可分,本项目中,国家卫生健康委主要以鼓励各地探索建立“智慧助老”常态化、长效性工作机制为主,既无明确的正向激励措施,又缺乏严厉的问责机制,致使地方卫健部门持观望态度,对项目投入的人、财、物等资源较为有限;对开放大学而言,其与老龄系统所属的老年教育机构间长期存在竞争关系,尤其在社区层面的生源竞争较为激烈,“教育”与“老龄”协同困境依然存在于本项目;对社会组织而言,虽然有深入老年群体的天然优势,但专业师资的缺乏使得其在项目开展过程中会进行不同程度的变通,影响项目实施效果;对企业来说,难以精准预期通过项目参与吸引优质客户的数量,而老年人在运用信息技术方面的弱势更增加了结果的不确定性。最后,各主体均是首次参与“智慧助老”公益项目,缺乏前期合作经验,建立彼此间的信任关系道阻且长。

(二)领导作用有限:职能重塑、协同催化不足

SFIC模型认为,在起始条件面临困境时,领导力量在多元主体协同行动中的催化作用不可或缺。“智慧助老”公益项目在卫健部门的领导下取得初步成效,推动老年人运用智能技术的能力不断提升,但项目运行过程中也凸显出统筹协调乏力、引导动员困难、激励措施失效等困境,跨部门协同共治尚存短板,究其原因,与领导机构的职能转变困境以及领导机制的不健全密不可分。一方面,卫健部门首次承担老龄工作委员会职能,工作性质、内容与之前差异较大,使其难以在短期内完成职能转变。老龄工作整体上属于综合性事务,包含老年健康、养老照护、设施建设、老年教育、精神关怀等方方面面,长期主管卫生健康领域的卫健部门在医疗支持领域可以发挥重要作用,但在其他领域的协调难度相对较大。“智慧助老”公益项目不仅需要统筹开放大学、社会组织和企业的力量,还需加强与教育、民政、交通运输等各自主管部门的沟通协调,而缺乏统筹协调经验的卫健部门在项目期限内难以有效整合各方力量,在引领各主体协同行动时的催化作用不足。

另一方面,项目运行过程中缺乏健全有效的领导机制。在我国治理实践中,成立领导小组已成为推动上级项目落实的重要机制[8],“智慧助老”公益项目也不例外,在项目之初即成立了主要由卫健部门和开放大学人员组成的“智慧助老”工作领导组。领导小组的关键功能是协调,但其功能能否真正实现与其结构设置、激励机制、能否吸引领导注意力等因素息息相关[9]。从结构看,领导组组长由卫健部门分管老龄工作的副职担任,和“一把手”相比,可以调动的资源有限,且成员局限于卫健部门和开放大学,未涉及社会组织、企业与其主管部门,不利于建立项目主体间的信息沟通渠道;从激励机制看,“智慧助老”公益项目属于临时承接的工作任务,尚未被纳入地方卫健部门的中心工作,领导小组难以运用签署责任状、“一票否决”等强激励措施,在一定程度上消解了其协调功能;从吸引领导注意力看,卫健部门承担老龄委的职能是基于“应对人口老龄化,健康是最核心问题”成为共识的背景之下,其重点职责在于推进老年健康服务体系建设和医养结合工作,老年教育虽是老龄工作的重要组成部分,但不在此阶段重点工作范畴,难以吸引领导注意力,导致项目可支配资源不足,增加协调困难。

(三)制度设计缺陷:责任模糊、协同规范阙如

梳理“智慧助老”公益项目制度体系,发现在制度设计方面存在政策开放性不足、规则不清晰、过程不透明等问题,协同规范尚未建立,进而导致各参与主体对自己的责任分工存在模糊认识,影响协同效能的发挥。首先,政策开放性不足。保持政策全过程尤其是制定和执行阶段的开放性,是确保政策目标实现的重要保障。中央及地方“智慧助老”政策的出台均缺乏公开的征求意见过程,没有充分吸收项目各主体的意见,尤其是社会组织和企业方的诉求基本被忽视,加上平时主体业务较少涉及“智慧助老”项目,致使他们对政策的熟悉程度明显低于职能所在的卫健部门和业务熟练的开放大学,增加了项目执行过程中的协调难度;其次,协同规则不清晰。“智慧助老”公益项目制度设计并未进入实质性的协同渠道,虽然国家卫健委文件中明确要求“各地卫生健康部门要切实履行好老龄办工作职能,加强组织协调,强化与老龄委成员单位间的协调合作和资源整合”,但由于政策制定路径依赖,地方卫健部门出台的实施方案和上级政策内容高度相似,未明确划分项目各主体的任务目标、权责清单以及彼此间的合作规则、冲突处理等协同关键事项,导致许多项目细节问题需要通过临时性的商讨来解决,降低了各项目主体的协同行动实效。最后,协同过程不透明。在公共政策领域,建立信息公开制度是弥补各利益相关方信息不对称、确保政策过程透明的有效途径,因此,SFIC模型强调信息公开对于协同过程透明的重要性。在“智慧助老”公益项目中,地方卫健部门官方微信成为信息公开的主要途径,浏览官微内容发现,项目信息公开主要限于课程介绍、活动新闻等内容,对于项目中老年志愿者招募、出行平台推广等目标群体关心的信息尚未涉及,增加了目标群体获悉政策意图进而参与项目的成本,不利于政策目标的实现。

(四)协同过程阻塞:对话受阻、协同联动不畅

协同过程受前三个变量影响,直接作用于项目结果。“智慧助老”公益项目在初始条件、领导作用、制度设计等方面的短板,使得各主体在协同过程中联动不畅,尚未形成良性循环。第一,缺乏对话沟通平台,信任建设乏力。项目运行过程中始终缺乏面对面对话沟通平台,所有主体均参与的事项主要限于更具象征性意义的项目启动仪式、结束仪式等,对合作细节等关键事项未进行充分交流,导致各主体无法及时获取彼此的真实诉求,合作遇到问题容易久拖不决,影响信任关系的建立。第二,缺乏目标引领,过程投入不足。国家层面关于“智慧助老”公益行动的部署较为宏观,地方层面又未因地制宜设定具有导向性和确定性的项目目标,导致项目主体间出现目标异化与利益分散的局面,对项目的投入仅限于举办具体活动层面,尚未实现战略和组织层面的深度合作。第三,共识尚未达成,阶段性成果有待完善。随着项目深入,各主体对“智慧助老”的意义、价值等宏观认知不断提升,但受信任缺乏及目标异化现状的影响,尚未形成一致的协同共识及行动策略。就阶段性成果而言,主要量化为课程数量、活动次数、志愿者人数等数字产出,关于课程质量、活动转化、志愿者服务质量等项目效果还需深化。

四、老年教育项目协同治理破解路径

针对老年教育项目协同治理的主要困境,遵循SFIC模型分析逻辑,围绕初始条件、领导力、制度设计和协同过程四要素思考破解路径。

(一)建立清单管理机制,夯实协同治理初始基础

面对老年教育项目资源分散、主体动机各异的初始困境,作为“元治理”的唯一主体,政府部门必须承担起跨部门资源整合的职责。自2018年,优化协同高效被确立为深化党和国家机构改革的重要原则之后,各地党政机构开展了大量的跨部门协同探索,其中引入治理事项清单管理机制成为有益的实践经验[10],可为本研究提供破题思路。第一,围绕协同问题和需求建立老年教育项目清单。各主体先行梳理需要其他主体配合的事项,同时预估需要的回应时限,政府部门作为项目主导方收集各方协同问题和需求,并征求被请求主体的意见和建议,初步形成各主体认可的项目清单,为便于后期工作开展,项目主导部门应进一步征求学校、社会组织和企业各自主管行政部门的意见,评估项目清单的可操作性,经过充分磋商形成最终的项目清单。第二,建立老年教育项目清单配套机制。鼓励各主体签订项目合作协议书,明确具体合作事项、期限、各方权责内容、争议处理办法等,使得协同更为明确;充分利用现代信息技术,构建老年教育项目协同治理信息资源共享平台,定期公布清单办理情况并动态调整清单名录,通过信息共享不断耦合各主体需求以达成共识;建立清单销号制度,明确清单销号标准和程序,确保老年教育项目在规定时限内完成既定目标。第三,以老年教育项目清单为切入口深化合作共识。虽然老年教育项目目标完成后即宣告结束,但主导部门应带领各方主体朝着达成核心价值联盟的方向努力,促使各主体在项目清单的制定、调整、销号等过程中不断增进信任、理解和共识,激发各主体合作动机,努力将一次性合作行动转化为持久稳定的合作关系。

(二)健全领导小组机制,强化协同治理领导力量

在最新一轮机构改革中,老龄委办公室重新划归民政部,和卫健部门不同,民政部由于长期承担老龄工作职能,拥有整合资源、统筹协调优势,较少面临职能转变困境。在项目制成为老年教育发展的重要载体背景之下,健全项目推进领导小组机制成为主管部门的重要课题。首先,科学设计领导小组结构,确保权威集中以实现协调功能。可从领导系统和执行系统两个层面入手[11],领导系统包括领导小组组长、副组长和成员,领导小组组长行政级别越高,越容易调动各方资源实现协调功能。随着老年教育的规范化发展,不少地区设立了老年教育工作领导小组,且组长由当地党委或政府现任主要领导担任[Jc8SMmSfGLX60mKjqBff//dh2odXd7HcVQMrGhzfjcY=12],具有较高的行政权威。老年教育项目主导部门应“借力”老年教育工作领导小组组长权威,提升项目推进领导小组的地位。小组成员应囊括所有的利益相关方,尤其是企业、社会组织方及其主管部门,以提升参与项目的积极性和责任感。执行系统指领导小组办公室,一般应设置在项目主导行政部门,具体推进项目的实施。其次,运用目标管理责任等激励机制保障权威有效发挥。虽然项目开展具有一次性,但可借势老年教育工作领导小组权威,推动老年教育项目成为成员单位的常规工作,利用目标管理责任制驱动成员单位重视并完成项目。最后,提升老年教育项目实效,以吸引领导注意力。随着老龄工作重心由健康管理到综合管理的转变,老年教育工作将越来越得到党和政府的重视。虽然领导重视有利于项目的开展,但“打铁还需自身硬”,唯有各主体形成合力,不断提升老年教育项目实效,为应对人口老龄化提供破题良策,方可持续吸引领导注意力,形成良性循环。

(三)完善政策设计机制,加强协同治理制度保障

有效的制度安排有助于明晰责任,减少协同成本和不确定性,理顺并规制不同利益主体间的关系,将阻碍协同治理的因素降至最低。针对老年教育项目协同治理过程中的制度设计缺陷,可从提升开放性、规则清晰性和过程透明性三方面予以完善。开放性方面,中央及地方相关政策在正式出台前均应设置公开征求意见环节,且征求对象应覆盖项目所有参与主体,尤其是针对社会组织或企业方的专项磋商会是提升开放性与民主性的重要举措,有利于获取真实诉求。同时,政策出台后应继续开放执行阶段的跟踪反馈渠道,以适应不断变化的形势与需求;规则清晰性方面,地方行政部门应运用好老年教育项目清单运行机制,及时发现问题、总结经验,结合本地老年教育发展情况因地制宜出台属地政策,明晰任务目标、权责清单、协同规则等关键内容,并逐步上升到制度化层面;过程透明性方面,按照政府部门信息公开要求,围绕各参与主体与政策对象关切的问题完善课程信息、志愿者招募、出行平台信息等主动公开事项;同时,规范依申请公开机制,对于公众要求公开的事项,应按照规定予以受理与答复,保障公众的知情权;在此基础上,拓宽信息公开渠道,可依托政府网站开通老年教育项目公开事项专栏,也可利用官方微信、微博等平台进行精准推送,需要注意的是,老年教育项目的受众以老年群体为主,主管部门应充分考虑老年人的使用习惯和服务需求,注重推进信息公开平台的适老化设计与改造。

(四)搭建对话沟通机制,形成协同治理良性循环

对话沟通作为协同过程的起始环节,对后续各环节及整个协同过程均有影响,项目主导部门应重视对话沟通机制的建立,为协同治理目标的实现营造良好开端。一是畅通对话沟通渠道,注重发挥领导小组工作调度会、座谈会等面对面对话平台的作用,可借鉴圆桌会议形式,促进多元主体间平等交流,同时,搭建线上沟通平台,及时获取项目进展信息,提升对话效率。二是注重制度化、形成对话沟通机制,广泛征集项目主体及老年群体对对话沟通平台建设的意见、建议,明确对话沟通平台的作用机理、运作模式、规划发展等重要事项,形成凝聚多元主体共识的对话沟通程序和相关制度性文件,以消解各主体追求共同利益的潜在障碍因素。三是引入项目评估与反馈机制。评估与反馈机制是加强多元主体信息联动性、提升沟通效能的有力抓手,也是提升协同治理能力的重要手段[13],因此,在老年教育项目协同治理实践中必须关注评估与反馈内容。一方面,应建立科学全面的项目评估标准,可依据SFIC模型要素设计评估指标,凸显各主体资源投入度、参与协商议事程度、项目信息公开度、对话沟通平台使用率等协同治理要素,以评估工作强化各主体对项目目标和协同行动的认可度。另一方面,要完善评估结果反馈机制,遵循“上传—下达—回应”的沟通流程,将评估结果及时准确传达至各参与主体,各主体据此调整或重新制定项目规划与措施,从而更有针对性地实现项目目标,促进协同治理成果产出。

[参考文献]

[1]刘娜,闫卫平.老年教育游学项目实施策略研究[J].中国成人教育,2020(17):33-36.

[2]李志伟.终身学习视角下老年游学研究:内涵、价值与策略[J].中国成人教育,2022(11):13-17.

[3]史金玉.增权与陪伴:社会工作介入老年远程教育的行动研究[J].职教论坛,2021,37(06):115-122.

[4]习红英.社会工作介入社区老年教育模式的实践与探析[J].吉林广播电视大学学报,2022(06):105-107+110.

[5]胡畔,张飞.协同治理理论视域下准公共产品供给模式初探——以老年教育为例[J].黄山学院学报,2023,25(02):71-77.

[6]陈乃林.关于社区教育项目的概念及其本质特征的思考[J].成人教育,2009,29(09):16-19.

[7]何玲玲,梁影.乡村振兴中的协同治理困境及破解路径选择——基于SFIC模型分析的广西例证[J].中国西部,2020(02):56-66.

[8]邓岩.领导小组如何推动项目制在地方层面的落实——以N市“白河整改”项目为例[J].政府治理评论, 2018, 4 (02): 153-166.

[9]刘远雯,刘伟.城市基层领导小组协调功能失效的成因分析——以A街道创建国家卫生城市工作过程为例[J].领导科学论坛,2021(02):25-35.

[10]张婷.推动跨部门协同的路径探析——基于厦门行政协助制度化改革的考察[J]. 怀化学院学报, 2022, 41 (06): 90-94.

[11]原超.“领导小组机制”:科层治理运动化的实践渠道[J].甘肃行政学院学报,2017(05):35-46+126-127.

[12]周凤娇.我国老年教育领导管理模式探析[D].上海师范大学,2018.

[13]陈桂生,徐铭辰.数字乡村协同建设研究:基于SFIC模型的分析[J].中共福建省委党校(福建行政学院)学报,2022(01):138-147.

[责任编辑 李 帆]

[作者简介]岳君(1988— ),女,山西省长治市人,太原开放大学讲师。

*[基金项目]山西开放大学2023年度校级课题“协同治理视阈下老年教育项目化推进机制研究”(项目编号:SXKDKT202302)。