课堂缘何难以革命:高职院校课堂改革的制度困境与路径选择

2024-09-23刘志文黄守峰

摘要: 课堂是人才培养的主战场,课堂革命是提升人才培养质量、增强职业教育适应性的重要手段和关键举措。但在实践层面,课堂难以真正深度革命成为制约职业教育高质量发展的瓶颈。基于社会学新制度主义的视角对高职院校师生进行深度访谈和分析发现,高职院校课堂改革面临着制度性制约因素,具体表现为:规制性制度缺位导致课堂难以主动革命,规范性约束异化引致课堂难以深度革命,文化性认知消极致使课堂难以长效革命。有鉴于此,为破解高职院校课堂改革制度困境,推动课堂革命有效发生、深度实施,应夯实制度基础,增强规制性影响;遵循改革规律,增强约束性期待;重塑文化认同,增强理解性支持,从而响应新时期高职院校以高质量课堂培养大国工匠的时代诉求。

关键词:高职院校;人才培养;课堂革命;社会学新制度主义;制度困境

中图分类号:G710;G640 文献标识码:A 文章编号:1672-0717(2024)05-0118-10

一、问题的提出

大学课堂是高校培养人才的主要阵地[1],课堂改革则是提高人才培养质量的突破口和关键点[2]。推进课堂革命,是政府引导、学校实践的重大战略任务[3]。2020年教育部等九部门制定的《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》明确提出要推动职业学校课堂革命,将教学改革推向纵深。2021年教育部办公厅等六部门发布的《关于做好2021年高职扩招专项工作的通知》也要求开展课堂革命。2023年教育部办公厅发布的《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》亦强调职业教育课堂改革。2024年3月,习近平总书记参加十四届全国人大二次会议江苏代表团审议时强调,要实实在在搞好职业教育,培养更多大国工匠。课堂革命是课堂质量提升的关键,是增强职业教育适应性的切入点和落脚点[4],更是实实在在搞好职业教育的重要手段。新时期,建设符合时代进步要求和适应学生发展要求的新课堂,增强职业教育的吸引力和适应性,要求职业院校进行深度的课堂革命。

课堂革命是在课堂场域中对课堂教学进行的深刻变革,它是课堂从观念、模式、内容、途径、方法、技术到制度的系统性改造[5],旨在激发课堂发生一系列重大的、关键的变化[6],进而显著提升教育教学质量。职业教育课堂革命是一场涵盖内在实质与外在形式的全面变革,涉及教学理念、教学内容、教学方式、教学评价、教学组织、教学场域与师生关系等方面的系统性变革,致力于在课程开发、教学实践、教师专业成长、学生能力培养和教育制度创新等方面实现实质性和根本性的改变。课堂革命是关系职业教育高质量发展的深刻变革[7],目的是推动人才培养质量的全面提升。这一变革不仅是职业教育发展的必然趋势,也是推动教育模式创新和实现教育质量飞跃的基石。近几年来,高职院校通过深化产教融合,推动教育与产业的有效对接,提升了高职院校服务经济社会发展的能力,教学设施、师资力量等也得到明显的改善。但是,高职院校的人才培养模式还较为传统,课堂教学尚未实现革命性的改变。当前高职院校课堂中还存在学习活动层次不深,互动有效性不高,问题解决能力尚浅等现实问题[8];诸多高职院校课堂教学方法依旧、师生关系依旧、课程内容依旧,课堂难以深度革命、难以真正革命。对于课堂革命,虽然国家层面政策支持明显,政府导向清晰,学校共识明确,但为何实践效果难以充分体现?课堂难以革命的深层原因是什么?这背后存在着哪些制度困境?又该如何改进?基于这些现实追问,本研究旨在以社会学新制度主义为视角,廓清课堂难以革命的制度困境,探明高职院校课堂革命的实践进路,进而实现课堂深层次的教学变革,提高职业教育人才培养质量,为实现中国式职业教育现代化的美好图景提供思路借鉴。

二、理论框架与研究设计

(一)理论框架

社会学新制度主义挖掘、梳理和重新建构了社会学学科视域的制度范畴和制度理论,其代表人物是美国社会学家理查德·斯科特(W. Richard Scott)。他认为“制度包括规制性、规范性和文化认知性要素,这些要素为人们的社会生活提供各种资源,也为人们提供稳定性和意义”[9]58。这三种基础要素涵盖了强制性的规则、约束性的期待和建构性的图式,它们“向上明确了制度的法令层面,向下延伸了制度的认知层面”[10],共同构建了一个完整的制度体系。

第一,规制性要素,主要指那些明确规定的、必须遵守的、具有强制性的成文规则,包括法律、法规与规章,行业标准与规范,以及组织内部的奖惩制度。这些规则对行动者有清晰的约束效力。在实际生活中,规制性要素的有效实施和变迁往往是制度变革和发展的重要驱动力。高职院校实施课堂革命不可避免地要受到法律法规、规章制度的影响,而学校奖惩政策所带来的制约与激励同样会影响师生行为。

第二,规范性要素,主要指规范、价值观以及被社会广泛接受的行为准则和期望。这些要素通过社会认可的方式,对行动者的行为产生引导和约束作用,从而维护社会的秩序和稳定。正如罗尔斯(John Bordley Rawls)所言:“社会的制度形式影响着社会成员,并在很大程度上决定着他们想要成为的那种个人,以及他们所是的那种个人。”[11]教师群体对职业道德的追求,对课堂责任的履行以及对教师群体身份规范与认同的追寻,都在某种程度上影响着课堂革命中群体性的行为与选择。

第三,文化认知性要素,主要指一种深层次的文化—认知模式与框架。这种模式与框架为社会文化所理解、接受和支持,并在无形中影响着行动者的行为选择。文化认知因素是社会学新制度主义最显著的特征,亦是制度中最难以直接测量的要素。实施课堂革命时,是否形成广泛的文化认同,是否形成共同的行动逻辑,是否具备共同的改革信念,这些都是决定课堂能否真正革命的重要因素。

理论框架的适切性取决于它对某种现象发生的场景的适应性。课堂革命受到多重制度场景影响:一方面,管理制度和规章以及奖惩机制成为课堂能否真正革命的正式制度情景;另一方面,组织内部尤其是价值和文化认知等非正式制度要素对课堂革命起着举足轻重的作用。社会学新制度主义的制度观既有外在的规制结构,也有偏外在的规范系统,还有内在的共享信念[12],因此,从这些维度剖析课堂革命遭遇的制度性障碍,符合新制度主义分析框架。本研究以上述三个核心要素为分析框架,旨在揭示高职院校教育教学改革实践中,课堂难以真正革命的制度困境,以期为课堂革命的实施提供良好制度环境和可为路径,从而推动高职院校教育教学改革,提升人才培养质量。

(二)研究设计

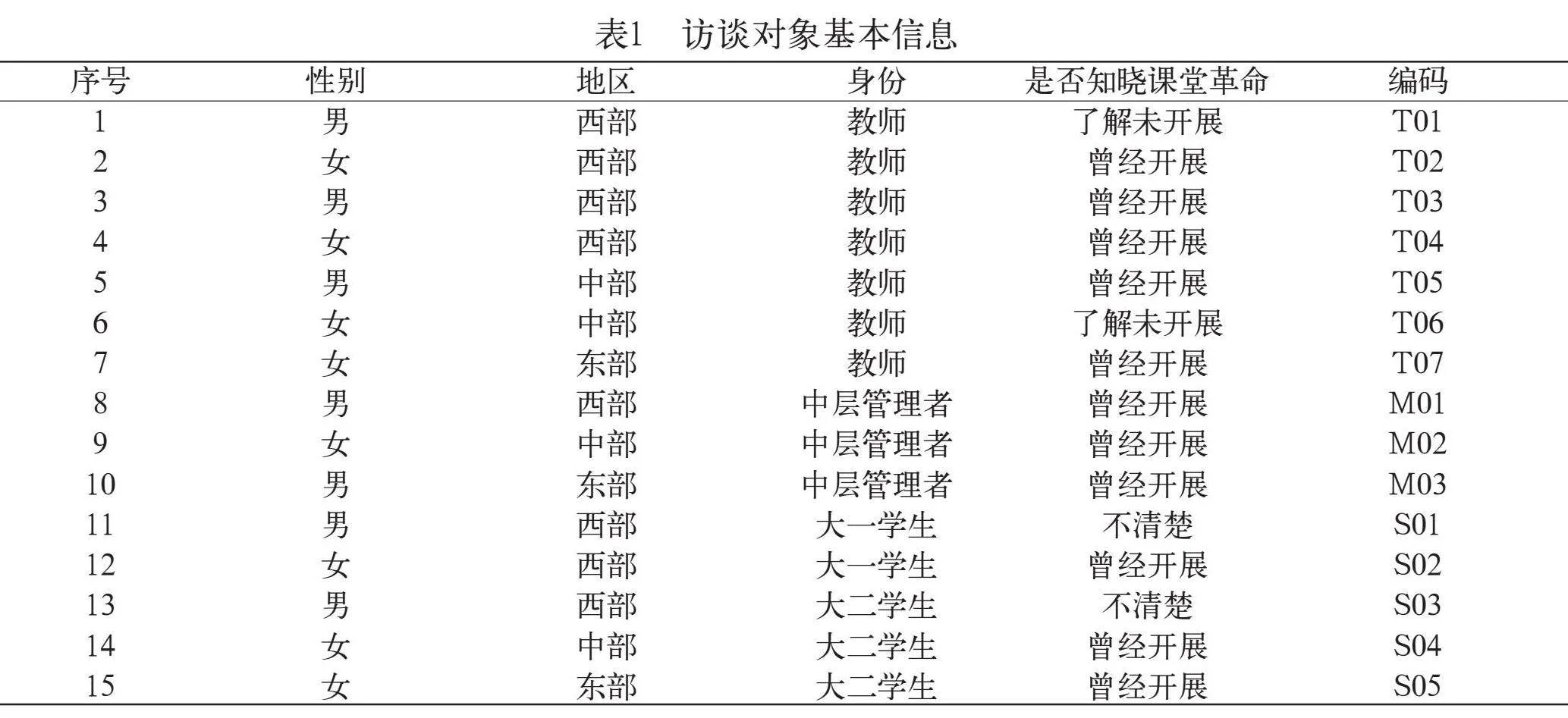

高职院校课堂改革早已有之,然而真正意义上的课堂革命还不多。那么究竟是什么阻挡了真正的课堂革命发生?量化研究未必能真实有效地揭示其内在原因。因此,本研究采用质性研究方法来寻找潜藏于现象背后的制度根源。基于方便性和目的性原则,选择了与课堂革命相关的高职院校师生作为研究对象,通过分层目的性抽样和最大差异选择法相结合的方式,共选取了15位访谈对象(具体信息见表1),并运用混合访谈技术,融合线上与线下交流渠道,对每位访谈对象进行了系统且深入的访谈。为了保证访谈内容的全面性、客观性,本研究访谈对象选取了10位教育工作者和5名学生,其中,教育工作者由承担教学任务的一线教师和中层管理人员构成,学生包括2名大一学生和3名大二学生。访谈问题根据受访者角色量身定制,以探究课堂革命的多维视角。针对一线教师主要了解为什么开展课堂革命,为什么没有真正的改革,是什么阻碍了课堂革命的实施;针对中层管理者主要询问课堂革命的制度有哪些,课堂革命的支持有哪些,以及如何推动课堂革命;针对学生主要询问课堂革命中的感受如何,效果如何。访谈内容经过整理形成访谈文本,并使用“身份的首字母+编号”的方式进行编码。

三、课堂难以革命的制度困境

高职院校课堂革命作为制度场域内的改革行动,其效能受制于三层制度逻辑:规制性制度的外部框定、规范性制度的中层调控以及文化认知性制度的深层浸润。在课堂革命实践中,规制性制度的缺位,使得课堂革命的主动性受损;规范性约束的异化,导致教师的改革动力匮乏;同时,文化性认知的消极,消解了课堂革命的持久动力。三者交叠,构筑了课堂改革难以纵深推进的制度壁垒。

(一)规制性制度缺位,课堂难以主动革命

规制性要素着重于外显的各类规制程序,包括正式或非正式的规章制度,也包括规则的制定、监督监管以及奖惩措施,旨在通过强制性手段来规范和限制人们的行为。有效的课堂革命依赖于此类强制性的规约力量,然而,国家及地方层面尚缺乏具体的课堂革命制度框架,这导致课堂改革缺乏坚实的制度支撑和合法性基础,进而使课堂改革趋于形式化。在规制性要素中,其背后的制度逻辑是一种工具性逻辑,“建立规则系统或遵守规则的个人与组织,都是在追求自己的利益,即工具理性地、自利地行事”[9]63。此制度逻辑促使参与者遵从社会规范,自我调适以贴合预设的发展路径。然而,当工具性逻辑与学校考核评价的异化、奖惩平衡的失调相互作用时,教师教学行为便会逐渐偏离课堂这一核心,从而限制课堂革命的自发性与实质性进展。

1.制度的缺失:改革成为“口号革命”,强制性制度不足

时代的变革、技术的革新、学生的变化以及国家政策的推动,必然要求学校深度开展课堂革命。无论是时代的需求,还是教育的需要,高职院校似乎都将课堂革命作为极为重要的工作来推动。然而,从顶层设计来看,对于高职教育,国家层面还缺乏具体明确的课堂革命制度,高职院校课堂革命在法律或制度层面还缺乏合法性,地方政府、教育主管部门或职业院校,也很难找到课堂革命明确而具体的制度文件。“学校天天喊口号要课堂革命,可是至今未见到有关课堂革命的具体文件。我们到底怎么去革命,朝着哪个方向去革命,至今我都是懵的。”(T01)“领导天天念着要革命,但是没有政策,也没有制度约束,课堂改革做与不做并没有区别,大家都是说说看、没人干。”(T02)当前,多数高职院校没有制定针对课堂教学改革的具体制度文件或执行方案,导致教师在缺乏明确指导的情况下难以有效推进改革。同时,部分高职院校教学管理和教学评价制度与课堂革命的要求背道而驰,影响了教师推进课堂革命的积极性。“课堂革命必然要求课堂关系、课堂形式、教学方式的变革。就拿最简单的一件事来说,我要把班上学生带到我想要去的地方上课,这需要改变课堂教学地点,我得写各类申请找各级领导签字同意才行。那我何必去花费这么多时间呢?”(T06)尤其是在课堂革命实施过程中,教师会遇到各类困难和挫折,但是学校管理部门无法提供切实的解决方案,也没有为教师提供有效的支持和贴心的服务。部分高职院校管理部门为了保持教学的平稳运行,甚至会以没有制度支持等理由阻止或反对教师的课堂教学改革行为。缺少正式的具有强制约束力的规章制度,课堂革命行为必然走向受敷衍或忽略的现实困境。正是由于正式制度的缺失,课堂革命异化为领导口中的革命语言,无法成为教师实实在在的革命行动。

2.规则的异化:考核评价“偏离课堂”,规则设定漂移

教师考核评价制度是教师教学行为的指示灯。高职院校虽不缺少关于教学评价制度的文件,但总体上看,教师教学考核评价依然存在诸多问题。一方面,课堂革命和教师考核评价之间的关联不大。要真正实施课堂革命,就需要采取相应的激励措施,鼓励老师把更多的时间和精力投入课堂教学改革。然而,课堂革命是否提高了教学效果,是否提升了学生素质与能力,目前还没有相应的评价依据。一些院校的督查或管理机构,主要关注教师是否有迟到、旷课或在课堂上使用不恰当语言等行为,对于具体教学内容、教学方法改革却鲜有专业的评价或指导。“我们会要求教师带教材、教案、教学计划等材料,巡查主要看课堂常规情况,课堂革命比较难评价,目前还没有具体的评价细则。”(M03)另一方面,如果教师获得重要科研课题或相关荣誉,则往往被视为教学质量高。“有的老师都不在教室上课,而是花大量的时间和精力去做课题、写论文、参加各类比赛,最后获得了省级优秀教师称号,大家就认为这个老师的课堂一定是精彩的。”(T04)“也有教师专注于做项目,如省级专业、省级基地等建设项目,但就是不开展课堂革命。而这些教师在年终都得到了领导的高度赞扬和好评。”(T04)在学校里,部分致力于课堂改革的教师却鲜少获得相应的认可。与此同时,那些未投身于课堂改革的教师,通过投身于项目、课题研究及学术论文发表,为其职称评审和晋升积累了更多资本。“在我们学校的职称评审文件中,加分最多的就是国家或省部级项目、课题、大赛等,而课堂教学质量分值却很少。”(M02)在趋利避害的本能行为影响下,教师都高度重视课题、项目、论文或大赛,却选择忽略课堂改革,越来越多的教师将目光投向课堂之外。教师考核评价规则的异化驱使教师偏离课堂,而越来越功利化的教师集体行为又促使规则和制度离课堂革命越来越远。

3.奖惩的失效:绩效奖励“天平失衡”,利益驱动乏力

多数高职院校受到“优绩主义”影响,再加上对课堂革命进行评价的难度较大,致使学校奖惩制度,尤其是绩效奖励方面的制度对课堂革命关照不足。一方面,学校过于重视显性成果。以技能竞赛为例,当前国家及省级层面对此类竞赛的重视程度显著提高,社会关注度随之上升,这导致高职院校间的竞争在一定程度上聚焦于技能竞赛成绩,奖项的数量与等级被当作衡量学校整体教育质量的重要标尺。在这种成果奖励机制下,部分院校对取得技能大赛奖项的师生给予重奖。“我们学校出台2024年技能大赛奖励办法,将国家级一等奖的奖励金额提升到了20万元,所以老师们都争着抢着去参加技能大赛。”(M01)另一方面,学校天然忽视课堂教学和课堂革命的隐性付出。多数学校对于课堂是否改革、改得怎么样,未有适当的评价机制和奖励政策。实质性的课堂革命要求教师在教学内容、方法和师生互动上进行深入改革,这必然伴随着大量的时间和精力投入。相比之下,参与技能竞赛的教师有机会获得较为丰厚的奖励,而致力于课堂革命的教师获得奖励的可能性却非常有限。虽然两者并不绝对相斥,但在这种奖惩机制失衡的环境中,教师最终的选择不言自明。“革命,革命,真正的课堂革命是要下大功夫的呀!我去参加技能大赛,不管是我自己参赛还是指导学生参赛,只要能获奖我就有奖励,还能得到领导的认可。而课堂革命,付出时间,付出精力,这个结果很难直接看见,也没有任何奖励和认可。我为何去革自己的命呢?”(T05)课堂革命不仅需要大量隐性的工作付出,而且一旦改革效果不佳,就会引来学生的低分评教或者投诉,教师反而会受到批评。作为教学改革的重要举措,大家都认同课堂革命的重要性,但由于其难以在短时间内取得标志性成果,学校往往不愿意给予绩效奖励。奖惩的失衡促使教师自然而然地选择更容易获利的事,而隐性的付出和难以出成果的课堂革命就此被忽略。

(二)规范性约束异化,课堂难以深度革命

规范性制度具有“说明性、评价性和义务性的维度”,包括了价值观、规范以及惯例。这些制度通过“适当性逻辑”来评判组织成员的行为是否适当,进而形塑个体偏好和行为。规范性要素促使行动者内化社会责任,塑造角色,并采取符合社会规范的行为。在课堂革命语境下,作为改革主体,教师改革行为既映射自我身份的期待,亦彰显承担社会责任的“适当性行动”。然而,身份期待与现实工作间的冲突、改革权力的受限以及资源的匮乏,共同削弱了课堂革命的主体动能,筑起了深度变革的壁垒。

1.改革身份的割裂:身份期待和现实工作矛盾,导致教师心力耗散

特定的教师身份及其岗位所承载的社会责任,决定了开展教学改革是成为合格乃至优秀教师的有效途径,由此构建起来的目标与高尚理念,形成了教师群体的规范性期待。教师身份,尤其是成为优秀教师的期待,激励一线教师在课堂上不断投入思想、情感、精力和时间。课堂革命不仅是教师自我革新的过程,更是追求更卓越自我的表现,这种对课堂质量的追求是教师内在动力的源泉,也是职业道德和身份认同的体现。“开展课堂革命是我们教师的基本职责,我也想做一个改革者,也十分想把课上好,获得更多同学的认可,实现教师的价值。”(T01)教师通过遵守规范,通过课堂革命获得学生认可,从而激发自豪与荣誉感;反过来,这些情感又为教师提供了改革的内在动力和张力。然而,教师天然的、本性的价值追求,却遭遇现实工作的多重挤压。其一,教师工作量的增加挤压课堂革命的空间。随着高职院校招生规模扩大,学生数量增多,教师所承受的压力与日俱增,教师要开展课堂革命就意味着承担更大的工作强度。其二,教学以外的工作消耗教师的精力。高职院校教师不仅肩负着教学与科研的核心任务,还需承担专业建设、技能竞赛、实习实训、招生就业等一系列附加工作,部分院校甚至设定了各项事务的最低工作量标准。这些额外的职责分散了教师专注于课堂教学的精力和时间。“我校规定教师每年至少需完成420课时的教学任务,加之每周繁多的活动如检查、调研、会议及各类建设任务,老师们时常感觉心力耗散。在这种情况下,老师们用于课堂研究的时间基本上都很少,更不要说有什么课堂革命了。”(T02)一方面,教师自我身份期待驱动着自己想要改革;另一方面,现实工作却不断挤压改革的空间。在这种矛盾交织的情境中,教师课堂革命的热情逐渐被消解,动力也随之消退,最终淡忘于烦琐事务之中。

2.改革权力的压缩:师生主体性权力不被承认,导致改革动力匮乏

课堂革命是涉及教与学两个维度的深刻变革。从改革主体来看,它既涵盖了教师主体,也包括了学生主体。要激发课堂的活力与生命力,必须充分发挥教师和学生的主体性与能动性。一方面,从教的主体看,教师是课堂教学的关键主体,在课堂革命中占据主导地位。从理论上讲,课堂怎么改、改向何方、改成何样在很大程度上应由教师来决定,其专业地位和知识储备也赋予了他们进行课堂改革的天然权力。但值得深思的是,高职院校多数受访教师坦言,他们的改革权力却微乎其微。其一,学校管理机构限制了课堂改革权力。教学管理部门和行政职能部门拥有监管教师的权力,其频繁且随时的查课、听课和督导行为构成“全景敞视”式的教学管控结构,使得教师在课堂上倾向于谨慎行事,避免大胆的改革尝试。其二,相关规定压缩了教师进行课堂改革权力。学校规章制度中禁止性行为的规定繁多,留给教师自我发挥的空间极为有限。在这样的规训之下,教师将“不出事”“平稳运行”视为课堂教学的最高追求,从而耗散了课堂革命的主体动力。“教师有课堂权力吗?我是体会不到的,什么都是学校管理层说了算,学校甚至要求上课要和教学大纲一一对应。为了不出问题,我们尽量不改变教学大纲的要求,你好我好大家好呗!”(T07)另一方面,从学的主体看,学生应该成为课堂革命的感受者、实践者,真正意义上的革命应该体现在学生的变化上,学生理应具有课堂革命的权力。然而,根深蒂固的课堂权力结构和秩序惯例,限制了学生的主体动力。沿袭已久的灌输式教学、流于表面的课堂对话,以及以教师为核心的教学模式在高职院校中依然盛行,难以激发学生内心的学习热忱,更难促成学生在学习进程中的主体觉醒。此外,长期以来,教师在传统课堂中所塑造的权威形象、以教师为中心的固化思维以及忽视学生主体性的师生关系,都进一步阻碍了学生成为课堂革命的参与者。“课堂中,老师叫我们怎么做我们就怎么做,一切听老师的吧,开心时就听一下,不开心时我们就做自己的事情。”(S01)在课堂改革的过程中,学生往往无法获得足够的话语权,既无法决定改革的内容与形式,也难以构建自己作为课堂主体的身份。总之,作为课堂革命的核心主体,教师和学生的地位未得到应有的重视,改革权力未能被有效赋予,从而导致课堂革命主体角色的缺位和动力的严重匮乏。

3.改革资源的匮乏:改革支撑性资源难以匹配,导致改革保障乏力

课堂革命就是要建立一种新的教学场域、新的教学范式、新的学习范式、新的师生关系以及新的教学环境[13]。这些变革不仅涉及个体思想的转变,亦关乎环境的革新。要实现课堂革命,除政策推动外,还需要充足的资源作为基石。社会学新制度主义强调的制度,不仅涵盖为社会生活提供稳定性和意义的要素,也包含相关活动和资源。当前,高职院校课堂革命在所需资源支持方面存在显著的供需差距。首先,教学空间有限,制约课堂革命的开展。部分高职院校在未充分考量自身承载力的前提下盲目扩招,导致现有条件难以满足课堂革命的需求。“我校现有1.5万余名学生,但仅有500多亩校园,教学和实训空间极为有限。不要说课堂革命,能有足够的教室就很不错了。”(T02)“许多课程的学生人数超过了100人,即使是实训课也常常超过50人,能有效地进行实训就已经很不容易了,更别说进行课堂革命了。”(S03)其次,教学硬件与软件资源的短缺,阻碍课堂革命的有效实施。实习实训场地资源是否充足、设施设备是否齐全,是否为改革配备足够的教学资源,在很大程度上决定着课堂革命能否按预期实施。“我做了课堂教学设计,但缺乏高仿真度的实训场所和先进设备,也就无法开展我所预想的一体化教学。”(T03)最后,创新手段匮乏,限制课堂革命深度探索。课堂革命倡导将新工具、新手段、新工艺用于课堂,但在一些地区,尤其是西部欠发达地区,高职院校仍然面临着教学资源的匮乏,难以配备先进的教学手段和工具。“为适应数字化教学的转型,我在课堂改革方案中提出虚拟工厂、虚拟车间、虚拟仿真平台等新型手段和技术的运用,以期解决我们的教学难题,但我们没有这些条件,我怎么去改革啊!”(T07)学校为教师提供充足的课堂改革条件是教育教学改革的基本要求,若教师得不到充分支持,课堂革命的价值追求和行动效果必将受到影响。囿于现实条件,部分教师不得不默默放弃课堂革命的冲动与努力。纵然老师们有积极的动力、精巧的设计,师生之间也能默契配合,但由于缺乏必要的条件和资源支持,课堂革命也难以深入推进。

(三)文化性认知消极,课堂难以长效革命

文化性认知对人的影响是深远且持久的,它以符号、意义系统为纽带将环境和制度内的行为联系在一起,通过大家所共同遵循并被视为理所当然的认知图式来行事[14]。文化不仅是个体内心的主观信念,而且也通过符号系统在行动者身上显现,共同信念、共同行动逻辑以及模仿同形在文化容器中形成认知指标,为人们提供思考、情感和行动的模式,最终形成可理解、可认知的文化支持。持续推动课堂革命依赖于深植组织内部的广泛文化认同,这种认同必须转化为成员间“理所当然”的自觉行为,以形成改革的持久动力。然而,共同信念的丧失、负面模仿的同形以及行动逻辑的虚无,使得师生难以形成共同的文化支持和行动逻辑,影响了课堂革命的长效推行。

1.共同信念的丧失:群体“同课异梦”,改革信念遭到破坏

从逻辑上来讲,学校里的管理者、教师和学生都有着共同的发展目标。尤其是课堂中的教师和学生更是基于同一目的共聚课堂,他们拥有共同的信念,共同开展课堂改革,共同实现教学相长、各取所需的美好愿景。然而,一方面个人与组织的行为往往受制于深层次的信仰体系与文化框架,随着改革压力的增加,外界的质疑、学生的抵触以及各种负面情绪的出现,教师开展课堂革命的信念很容易被瓦解。“我积极尝试课堂革命,将原来的‘插秧式’课堂改变为小组式的课堂,把原来单向讲授的形式转换成学生辩论的形式,可是遇到的却是领导的质疑,学生的抵触,那我为何还要费尽心思去改革呢?”(T03)“课堂教学怎么能他们想怎么改就怎么改呢?改出问题谁负责?出问题了还不是我们中层承担责任!”(M01)另一方面,课堂革命真正实施之后,学生学习强度往往会增加,学习压力会增大,学习习惯会发生改变。受传统被动学习“惯习”的影响,加之他们学习动力不足、耐心减弱、功利心态增强等因素,高职学生对课堂革命的参与热情逐渐消退。“一个班60多人,参与辩论的仅一部分,我们多数人只能坐在教室里观看他们的表演,还不如老师全程讲授,这样我还能学到一些知识。”(S05)“每门课都有作业,加之学校活动不断,我现在根本不想动手完成这些课业。改什么改嘛,老师讲我们听就行了嘛!”(S04)

综上可以看出,管理者的监管难,教师的改革难,学生的学习难,课堂革命尚未成功,“同课异梦”却已出现。课堂改革的共同信念遭遇冷场,理想中“老师爱教,学生爱学”的美好图景被现实境遇所破坏。凯尔纳(Kellner)曾说,“任何人类制度都是意义的沉淀”。课堂革命的意义就是打造有价值的课堂、有质量的教学,师生共同得到收获与成长。然而,这种共同信念难以形成,缺乏可理解的文化支持,课堂就难以诞生真正的革命。

2.负面模仿的同形:师生“堕入烟尘”,各自走向负面群体

“组织存在场域之中,要获得合法性就需按照场域中的规则进行构建并取得广大组织成员的采纳,其中最佳途径就是采用制度同形的手段”[15]。同形是指在制度环境影响下,组织或机构成员倾向于模仿其他成功或看似成功的组织结构、行为模式或策略。这种同形现象可分为正向同形和负向同形。在高职院校的课堂改革实践中,师生的行为倾向往往呈现为负向或负面同形。一方面,参与技能大赛、科研活动和项目能够获得丰厚奖励和更高荣誉;而另一方面,投身课堂革命意味着付出大量“沉没成本”,且成绩往往难以量化显现。在“优绩主义”和“功利主义”的影响下,意欲开展课堂革命的教师逐步成为无需改革、平稳过渡的“负面群体”。“不用改革,不用花时间在课堂,反而得到更多实实在在的好处,奖金更多,职称更高,麻烦更少,我不学这样的老师我学谁啊!”(T05)正如韦伯(Max Weber)所说,“制度应是任何一定圈子里的行为准则”[16],教师课堂革命的行为受到教师圈子的深刻影响。学生群体中的模仿同形现象亦不例外。高职院校的学生初入校园时,还对高质量的课堂抱有热切的追求。然而,伴随对校园环境的渐进适应及同侪文化的影响浸润,原先秉持改革支持立场的学生,其态度渐趋淡漠,对课堂革命的关切与热情悄然消退。“我来这个学校就是想安全毕业拿个毕业证,或者专升本,改不改革对我来说是无所谓的,最好让我少动脑筋,少写点作业,期末不补考。”(S02)真正的课堂革命涉及教与学的双重变革,然而,部分以毕业或升学为目标的学生更愿意选择简单、传统的课堂教学模式。尽管对某一行为可能并不认同,但若他人行为不仅没有受到惩罚反而获得奖励,个体很可能为了获利也模仿这种行为[17]。教师和学生为了各自的目的“堕入烟尘”,融入反对课堂革命的负面群体中,这种群体力量的形成与进一步扩大,成为了课堂革命的制度阻力。

3.行动逻辑的虚无:课堂“单向奔赴”,命运共同体未形成

学校开展课堂革命基本的行动逻辑是推动教育教学改革创新,改进教学内容和方式,激发学生学习兴趣,提高教学效率,进而提升人才培养质量。这场革命不仅涉及教学方式和内容的变革,更关乎师生关系的重塑。教师和学生不仅是利益共同体,更是课堂中的命运共同体。教育的生命在于教与学的互动,在于师生之间的情感传递和智慧启迪[18],教师倾心设计、精心变革,学生用心参与、积极响应,师生“双向奔赴”才能实现预期效果。然而,教师往往难以如愿:“每次精心筹备的课堂,理想中应该是师生一起遨游在知识的海洋里,有时候我却像海中挣扎的人,而学生却在岸上看风景。”(T06)“我以为我和学生是发展共同体,是课堂中的命运共同体,然而大多数时候我们都是两条道路上熟悉的陌生人。”(T03)理解和解释行动者行为,既要考虑行动的客观条件,又要考虑行动者对该行动的主观认知,而部分学生对课堂革命的认知却是现实而残酷的。“教师上课拿工资,走人;我上课拿到毕业证走人。如此而已。”(S01)课堂革命中占主导地位的教师和占被动地位的学生,两个不同角色,观念不同、认知不同、目标不同,是各行其是的两种身份图式。这种差异阻碍了课堂命运共同体的建构,无法形成课堂共同的行动逻辑,进而影响课堂革命的持续开展。

四、推动课堂深度革命的路径选择

规制性要素提供行动的外显框架,规范性要素推动行动者承担社会责任、履行社会义务和满足社会期待,文化认知性要素则影响行动者对行动的真正理解与认同[19]。基于社会学新制度主义理论,从规制性要素、规范性要素以及文化认知性要素三个维度,审视并探讨推动课堂真正革命的可行路径,能为课堂革命提供清晰的理论支撑和实践指导。

(一)夯实制度基础,增强规制性影响

规制性要素通过禁止、促进、激励、诱导、扶助等方式,并以法律、法规、条例为系列指标对成员的活动进行干预[20]。政府或管理部门要充分借助规制性要素的力量,制定一系列政策制度和有效的激励机制,提升学校、教师和学生参与课堂革命的积极性。首先,增强课堂革命制度的权威性。政策、规则、制度等强制性要素的有效实施,能够建立稳定的秩序和结构,增强改革的外部推动力。例如,广东省和重庆市分别开展课堂革命典型案例的认定与培育,部分高职院校也制定了相应的实施办法,这些举措显著推动了课堂革命的开展。从国家层面上来说,应提高对课堂革命的重视程度,尽快启动国家层面课堂革命典型案例的遴选工作,并颁布职业教育课堂革命的指导性文件;同时应提高课堂革命在学校办学水平评价中的权重,探索将课堂革命成效作为新一轮“国双高”和“职业本科院校”遴选与监测的关键指标,以此强化课堂改革的制度约束性,提升制度的权威性和影响力。其次,改革课堂评价规则。面对影响力强的制度,师生会采取权宜的行动策略;反之,面对影响力弱的制度,他们会采取敷衍的行动策略。因此,学校管理部门要出台课堂革命制度,将课堂革命作为教学工作的重要任务来执行,在教师评价相关文件中将课堂改革行动、课堂革命成效作为教师评价的重要参考依据,将教师评价从注重外在的简单规范逐步转向注重内在质量的观测,在教师职称评聘等环节增加对课堂教学质量的认可和权重,从而提升教师开展课堂革命的积极性。最后,完善课堂革命激励机制。社会学新制度主义把个人看作是处于各种不同制度背景之下的社会人,利益和效用的确认本身就需要有制度的存在[21]。因此,要完善课堂革命的奖励机制,吸引和激发更多的教师主动开展课堂革命。例如,通过实施有效课堂认证制度,推进“金课”建设,认定职业教育“金课”。2023年,山西省就出台了推进“职教金课”建设的举措,要求相关职业院校构建“职教金课”建设的激励机制。同时,对于教师课堂革命取得突破性成果和较大影响的,应给予适宜的绩效奖励。例如,湖南省某高职院校构建“积分排队+重奖重罚”的激励体系,年均支出200万元用于高额奖励教学先进典型[22],有力激发了教师课堂改革热情。此外,高职院校在评优评奖等事项中,应充分考虑师生在课堂革命中的成效和成果,并将之作为重要的评判依据。

(二)遵循改革规律,增强约束性期待

规范性要素通过共同的期望和价值观将各种规范内化到参与者的行动中,强调行动者通过社会责任的内化来形塑自身角色,并促使行动者在角色期望的约束下自觉采取符合社会规范的行为策略。第一,提升教师身份期待。任何制度的确立都以特定理念为导向,生活于制度中的人,会受到制度安排所含的伦理精神的影响,进而形成良好的道德品质[23]。爱岗敬业是教师职业的本职要求,教书育人是教师的应有职责,通过课堂革命提升教学效果是符合教师职业道德规范的有效举措,持续开展教学改革是优秀教师拥有的良好品质。教师的主责是教学,课堂是育人育才的核心阵地。因此,要引导教师全身心投入教学,深耕课堂,从而塑造一种潜在规范,通过课堂的成就和学生的认可,满足教师自我身份期待。第二,赋予师生主体权力。高职院校教师和学生是课堂革命的关键要素,更是课堂革命实施的核心主体。教师不仅仅是一个教育者,更是一个具有自我实现诉求的能动性主体。管理主义的盛行和禁止性文件的束缚,都会限制教师的创造力。一旦师生失去课堂改革的主体性,课堂将失去活力,改革也将沦为空谈。鉴于此,一方面,我们要赋予教师在课堂革命中的主体权力,为他们创造宽松的制度环境,充分信任教师,使其真正成为课堂改革的主体;另一方面,要赋予学生更多与课堂革命相关的权力,真正践行以学生为中心的教学理念,真正激发学生的学习内驱力。第三,强化改革资源供给。课堂革命不应是单一层面的变革,更应是整个学校教育和教学体系的全面革新。高职院校要遵循课堂革命的内在规律,构建科学有效的课堂革命战略,为深度课堂革命提供内在行为规范。此外,高职院校还要在师资配备、资源供给、工具配备和条件改善等方面下功夫,为课堂革命的实施提供充足的资源和稳定的支持。

(三)重塑文化认同,增强理解性支持

文化认知性要素作为“意义系统和寻求价值认同的文化框架”[24],深刻地影响着个体和组织的行为偏好。为深度实施课堂革命,管理者、教师和学生需要形成共同的文化框架,实现课堂革命表层符号系统的认知与特定信念体系的融合,从而产生强大的改革向心力和凝聚力。一是要增强改革主体的共同信念。课堂革命从来都不是一个人的革命,它是教师和学生共同的革命。这需要师生形成共同的信念,要共同理解和支持课堂革命的开展,共同构建起师生共学共长的意义框架。教师需坚定信念,深信课堂革命是落实立德树人的关键举措,是提升人才培养质量的必经之路,进而勇于探索与实践。学生要相信教师的课堂革命是为了学生的成长和发展而进行的改革,要理解和支持教师的“前沿性”探索、“颠覆性”变化甚至是“试错性”尝试,要在思想和行为上积极参与教师的课堂革命,坚定地支持教师的改革行为。二是要培育课堂改革文化。高职院校管理者要塑造学校改革文化,引导教师和学生革新原有认知,把课堂革命的思想内化于心外化于行。学校要在教师和学生群体中培育课堂改革文化,推动形成人人参与改革、人人享受改革成果的文化氛围,促使师生形成自我认同和文化认同,在改革的沃土中孕育出一批课堂革命成果和课堂革命先锋队,引领职业教育改革。三是要打造师生课堂命运共同体。教师“单向奔赴”的课堂革命必然是不成功的革命,打造师生课堂命运共同体是实现课堂“双向奔赴”的有力保障。正如雅思贝尔斯(Jaspers)所言,大学是一个由学者与学生组成的、致力于寻求真理之事业的共同体。课堂革命命运共同体要求师生共同开展课堂革命,携手同行、命运与共,实现师生共创共生、互利互赢的良好局面。一方面,师生需相互理解和接纳,在课堂革命实践中建立起信任乃至默契的关系,构建平等而舒适的师生关系,形成团结一致的课堂革命团队。另一方面,师生应共同参与课堂革命的深度实践,共同制定实施方案,探讨实施细节,反思实施效果,从而实现共同成长。

课堂革命中呈现的三种制度要素不是分割的存在,而是一个连续体,“其一端是有意识的要素,另一端是无意识的要素;一端是依法实施的要素,另一端则是被视若当然的要素”[25]。高职院校的课堂革命是一项系统工程,要实现真正的课堂革命,就需要体现要素的有机组合,既要有外在的力量驱动,也要有内在的力量迸发;既要体现有意识要素的作用,也要结合无意识要素的功能。只有当规制性、规范性和文化性认知这三种制度要素得到有效整合并协同作用时,才能更深入地推动课堂革命。也就是说,只有当课堂革命制度的权威性得到认可,注重教学内在质量的教师评价观和激励机制得以形成;深耕课堂、潜心育人的教师身份期待得到认同,师生主体权力得到呵护、资源条件得到充分保障;课堂改革文化成为师生的共同信念,师生真正成为课堂中的命运共同体,才能有效破解课堂革命的制度困境,响应新时期高职院校以高质量课堂培养大国工匠的时代诉求。

参考文献

[1] 郑锋.基于教学改革实践的课堂革命[J].中国大学教学,2020(10):17-20.

[2] 卫建国.以改造课堂为突破口提高人才培养质量[J].教育研究,2017(6):125-131.

[3] 刘振天,刘强.在线教学如何助力高校课堂革命?——疫情之下大规模在线教学行动的理性认知[J].华东师范大学学报(教育科学版),2020(7):31-41.

[4] 张露颖,于志宏.高职教育课堂革命的要义、要素与要径研究[J].教育与职业,2022(6):104-108.

[5] 刘振天.高校课堂教学革命:实际、实质与实现[J].高等教育研究,2020(7):58-69.

[6] 周序,张盈盈.论高校“课堂革命”的方向[J].高校教育管理,2019(6):88-94.

[7] 张丽颖,张学军.高职课堂革命:内涵、动因与策略[J].中国职业技术教育,2021(2):18-22.

[8] 马欣悦,石伟平.高职学生是如何学习的:基于课堂观察的行为分析[J].教育发展研究,2023(Z1):65-73.

[9] W.理查德·斯科特.制度与组织:思想观念、利益偏好与身份认同(第4版)[M].姚伟,等译.北京:中国人民大学出版社,2020.

[10] 朱其训,缪榕楠.高等教育研究的新制度主义视角[J].高教探索,2007(4):33-37.

[11] Rawls J.Political Liberalism[M].New York:Columbia University Press,1993:293.

[12] 张贤明,崔珊珊.规制、规范与认知:制度变迁的三种解释路径[J].理论探讨,2018(1):22-27.

[13] 别敦荣.大学课堂革命的主要任务、重点、难点和突破口[J].中国高教研究,2019(6):1-7.

[14] 郝龙飞,操太圣.高校“水课”问题产生的制度归因——基于社会学制度主义的视角[J].苏州大学学报(教育科学版),2022(2):103-114.

[15] 朱炎军.制度同形:加拿大世界一流大学推进教学学术的方略——以英属哥伦比亚大学为例[J].中国高教研究,2022(8):55-60.

[16] 马克斯·韦伯.经济与社会[M].林荣远,译.北京:商务印书馆,1997.

[17] O’Fallon M J,Butterfield K D.The Influence of Unethical Peer Behavior on Observers’Unethical Behavior:A Social Cognitive Perspective[J].Journal of Business Ethics,2012(2):117-131.

[18] 谢和平.对大学教育的几点思考[J].大学教育科学,2021(4):4-11.

[19] 张曙光,王红芳.代表作评价制度的要素、困境与完善路径——基于社会学新制度主义的视角[J].湖南师范大学教育科学学报,2023(2):115-122.

[20] 蔺丰奇,李佳航.论政府购买公共服务的规范化建设——基于社会学制度主义的分析视角[J].经济与管理,2014(2):88-94.

[21] 吴晓文.政治学视野中的社会学制度主义学派:一个文献综述[J].四川师范大学学报(社会科学版),2008(3):23-26.

[22] 邓志革.智课程·智课堂·智评价——新时代高职教育课堂革命的“湖汽探索”[J].中国职业技术教育,2023(26):54-58.

[23] 王向东.大学教师评聘制度过度功利导向的负面影响及其控制——基于社会学制度主义的视角[J].现代大学教育,2015(2):88-94,113.

[24] 肖灿.研究生推免制度的要素、困境及举措——以社会学制度主义解析[J].高教发展与评估,2022(4):109-118,124.

[25] Hoffman A J.From Heresy to Dogma:An Institu-tional History of Corporate Environmentalism[M].new Lexington press,1997:36.

Why is the Classroom Revolution Difficult:the Institutional Dilemma and Path Choice of Classroom Reforms in Higher Vocational Colleges and Universities

LIU Zhiwen HUANG Shoufeng

Abstract: The classroom is the main battlefield of talent training, and the classroom revolution is an important means and key initiative to improve the quality of talent training and enhance the adaptability of vocational education. However, at the practical level, the difficulty of real in-depth revolution in the classroom has become a bottleneck restricting the high-quality development of vocational education. Based on the perspective of new institutionalism in sociology, the in-depth interviews with teachers and students at vocational colleges found that classroom reform in vocational colleges faces institutional constraints. The specific manifestations are the absence of a regulatory system, which leads to the difficulty of active revolution in the classroom; the alienation of normative constraints, which leads to the difficulty of in-depth revolution in the classroom; and the negative cultural cognition, which leads to the difficulty of long-term revolution in the classroom. Given this, in order to crack the institutional dilemma of classroom reform and promote the effective occurrence and deep implementation of the classroom revolution, we should consolidate the institutional foundation and enhance the regulatory influence, follow the reform law and enhance the constraint expectation, and reshape the cultural identity and enhance the understanding support, so as to respond to the era demand of vocational colleges in the new era to cultivate great artisans with high-quality classrooms.

Key words: vocational higher education institutions; talent cultivation; classroom revolution; new institutionalism in sociology; institutional dilemma

(责任编辑 李震声)