研究生教育规模扩张对乡村振兴的影响:空间溢出和门槛效应

2024-09-23刘莉莉李庆豪张枫

摘要: 研究生教育赋能乡村振兴,是新时代赋予研究生教育的使命,也是实现农业农村现代化的应有之义。基于我国31个省份2011—2020年的面板数据构建乡村振兴指数,并运用固定效应模型、空间计量模型和面板门槛模型,实证考察研究生教育规模扩张对乡村振兴的影响,结果发现:我国研究生教育规模扩张对乡村振兴有显著的促进作用,这一结果在稳健性检验和内生性处理后仍然成立;研究生教育规模扩张能够突破空间限制产生辐散效应,对相邻地区乡村振兴呈现正向空间溢出效应;随着研究生教育规模逐步跨越两道“门槛”,其对乡村振兴的赋能作用呈现出“边际递减后回弹”特征;研究生教育规模扩张助推乡村振兴存在显著的多维异质性,主要体现在乡村振兴子维度、研究生学历层次和地区受教育水平三方面。基于此,建议从因地制宜扩大研究生规模、强化研究生人力资本“转移支付”并开展乡村数字画像等方面为乡村振兴事业提质增效。

关键词:研究生教育规模;乡村振兴;空间溢出效应;多维异质性

中图分类号:G643 文献标识码:A 文章编号:1672-0717(2024)05-0059-12

近十年来,我国研究生教育规模实现“跨越式发展”。2022年我国在校研究生数突破365万,研究生规模稳居世界第二[1]。随着研究生规模扩张,大量毕业生涌入市场,研究生就业愈加艰难。学界有观点认为研究生教育规模扩张拉低了研究生培养质量[2]、加剧“学历贬值”和“过度教育”现象[3]、甚至挤占本科教育资源[4]等。但事实上,在研究生教育规模扩张的同时,研究生培养模式也在持续改革创新,研究生教育的社会效益不断释放[5]。特别是2023年5月1日,习近平总书记在给中国农业大学“科技小院”研究生的回信中,着重强调了“课堂学习和乡村实践结合”的创新培养模式,充分肯定了研究生深入基层一线,为有效助力农业生产方式变革发展、服务乡村振兴作出的贡献。据调查统计,涉农专业的研究生在“三农”领域就业比例已从2017年的40%提高到2021年的80%[6]。

然而,仅靠涉农专业研究生毕业后奔赴乡村、振兴乡村是远远不够的。随着数字革命浪潮席卷“三农”领域,我国农业农村正在经历巨大冲击。农业农村需要高层次创新型、复合型、应用型人才,支教支农需要多类别、多学科的研究生[7]。只有更多有学识、有担当、有能力解决农业生产中实际问题的研究生奔赴农村,才能逐步改变农村生态;唯有多类别的助力、多学科的协同才能充分发挥研究生教育在乡村振兴中的重要赋能作用。2023年12月发布的《教育部关于深入推进学术学位和专业学位研究生教育分类发展的意见》指出,我国要提升专业学位研究生比例,大幅增加博士专业学位研究生招生数量。也就是说,研究生教育规模扩张将培养更多“下得去、用得上、留得住”的新时代应用型研究生,能够通过政策引导与制度设计扎根乡村,促进乡村人力资本积累。除此之外,研究生教育规模扩张能够加快前沿数字技术创新[8],推动数字乡村建设,为全面实现农业农村现代化赋能助力。

一、问题的提出

综观现有研究,学者较多从职业教育和农村社区教育的角度揭示乡村振兴的实现路径[9-12]。在农业现代化的新时代背景下,我们迫切需要从人才结构、培养特点以及产教融合方式等不同视角寻求乡村振兴的新赛道。目前,研究生教育赋能乡村振兴的相关研究很少,仅有的研究也以逻辑演绎为主,研究生教育规模扩大对乡村振兴的影响效应需要更科学、更有效的证明。以下问题亟待实证验证:第一,研究生教育规模扩张是否影响乡村振兴,影响程度如何?第二,当前研究生招生并非仅面向本省,毕业生也不只留在本省就业。我国研究生教育资源丰富的省份会产生显著的“虹吸”和“人才流动”现象。那么,研究生教育规模扩张对乡村振兴的影响能否突破空间区域约束,产生辐射带动效应?第三,长期以来,我国研究生教育在不同地区间发展不充分和不平衡问题十分突出,研究生规模呈现高度集聚化[13]。在此背景下,不同规模的研究生教育扩张对乡村振兴的影响是否存在门槛效应?

为解决上述问题,本研究基于我国2011—2020年31个省份的面板数据构建乡村振兴指数,采用STATA17.0构建固定效应模型实证考察了研究生教育规模扩张对乡村振兴的影响效应,并应用空间杜宾模型考察不同空间权重下研究生教育规模扩张对乡村振兴的空间溢出效应,进一步借助分组回归和面板门槛模型,揭示研究生教育规模扩张影响乡村振兴的多维异质性,以期为我国研究生教育深化改革、教育强国建设提供有益参考。

二、文献综述与研究假设

近年来,伴随着研究生规模持续扩大,高校毕业生的年均增长速度远高于城市就业岗位的年均增长速度,城镇就业岗位已无法满足毕业生的需求[14]。为解决城市“一岗难求”和乡村“一才难求”的窘境,我国出台一系列基层就业政策鼓励和引导高层次人才到中西部、艰苦边远地区和乡村基层就业。加之新农村建设和乡村振兴战略相继实施,基层人才需求大幅增长,前往县乡就业已经成为研究生就业的选择趋势。邵頔基于Z大学2009—2019年研究生就业数据,阐释我国“双一流”高校研究生基层就业现状,研究发现随着研究生教育规模扩张,选择县乡就业的研究生总人数持续增长,研究生基层就业增长速度呈现“先缓后急”态势[15]。游莅荟等进一步分析38所985高校2017—2022年就业质量报告发现,高校毕业生尤其是硕士研究生到基层单位就业比例呈现持续上升趋势[16]。不难看出,研究生教育规模扩张不但能培养更多高水平人才,还能通过鼓励性基层就业政策(如“西部计划”“三支一扶”等专项计划)为县乡基层输送高层次实践型人才,实现乡村人力资本的“外源式输血”。

与此同时,乡村振兴所需的人力资本也依赖于服务乡村的学校教育体系[17]。我国相继提出“乡村教师支持计划”“强师计划”“优师计划”“教师教育振兴行动计划”,为研究生学历乡村教师培养和发展提供完备的支持体系。据教育部统计数据,相较于2012年,2022年我国基础教育阶段研究生学历的乡村教师数量实现“飞越式增长”,同比增长278.29%[18]。伴随着研究生规模扩张、学龄人口锐减以及人才强国战略转向高学历教师培养,未来将会有越来越多的研究生学历教师进入乡村队伍[19]。有研究基于PISA数据证明,教师队伍中硕士学历比例每增加10%,学生学业能力平均提升10.2个单位[20]。因此,研究生规模扩张将带动更多研究生学历教师进入乡村队伍,成为推动乡村教育发展的强大内生动力,助推乡村人力资本实现“内生式造血”。已有研究证明,提升乡村人力资本存量能提升生产要素利用率,正向拉动农村居民收入增长,有效降低贫困发生率[21]。因此,研究生教育规模扩张能为乡村地区人力资本积累提供“外生推力”和“内生动力”,进而带动乡村发展新质生产力[22],有效促进农民增收,为农民实现“生活富裕”目标赋能助力。

除此以外,研究生教育规模扩张还通过“重构产业、治理生态、反哺教育和知识溢出”等途径助推乡村振兴。第一,研究生教育作为“科技创新的开创者”和“技术变革的引领者”,其规模扩张能够推动科技创新和数字技术发展[23],并依托“科技小院”“产学研协同”“科技特派员”等创新培养模式[24],带动农村科技和产业融合,实现农业产业链智能化,助力乡村“产业兴旺”目标的实现。例如,参与科技小院培养的研究生被长期派驻到农业生产一线,在农业生产工作情景中开展科学研究和新型农业技术推广,解决实际中的农业生产问题。近十年来,随着研究生规模扩张,科技小院研究生队伍日益壮大,开展的田间观摩活动辐射8万余人,累计培训农民20余万人,科技小院成为助推农业农村现代化的有效途径[25]。第二,研究生教育规模扩张能够推动基础研究创新[26],进而带动可持续农业、可再生能源和循环经济等方面的实践与创新,建构有效的生态治理措施,提高农村“生态宜居”水平。第三,研究生教育规模扩张意味着县乡学生能够通过各类专项人才计划获得更多优质研究生教育的机会,通过制度设计与引导帮助其反哺家乡、反哺基础教育薄弱地区[27],推动农村“乡风文明”建设。第四,高等教育扩张到一定规模后,将会缩小城乡收入差距,促进社会公平[28]。研究生教育作为最高层次的国民教育,其规模扩张能够产生知识溢出效应,为农村的组织发展带来“新理论”和“新方法”,有效推进农村治理现代化,缩小城乡收入差距,实现“治理有效”目标。

由此可见,研究生教育规模扩张助推乡村振兴的底层逻辑是通过“释放人才、重构产业、治理生态、反哺教育和知识溢出”赋能乡村“生活富裕、产业兴旺、生态宜居、乡风文明和治理有效”目标的实现,为乡村振兴事业提质增效。此外,受我国资源禀赋、地理条件和文化传统差异的影响,同一地区乡村振兴五个子维度(产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕)的发展水平存在明显差异。因此,研究生教育规模扩张对乡村振兴子维度的影响可能会存在维度异质性。基于上述分析,提出如下假设:

H1:研究生教育规模扩张对乡村振兴有显著的助推效应且存在维度异质性。

伴随我国交通基础设施的完善和信息化网络的建设,区域间的位置壁垒随之被打破,教育人力资本的经济影响呈现跨地区特征。传统面板数据对地区间相互独立状态的假定无法适用于实际研究需要,越来越多学者利用空间计量经济学探讨教育人力资本溢出效应[29]。研究生在区域间的自由流动和知识交流具有外部性特征,呈现明显的溢出效应。因此,研究生教育规模扩张对乡村振兴的影响可能存在空间溢出特征。一方面,根据地理学第一定律,任何事物之间都有关联性且距离越近的省份关联性越强[30]。相近地区的乡村振兴水平可能互相影响,呈现显著“同群效应”。当某一地区成功利用资源和要素带动乡村发展时,可能会为相近地区提供经验和借鉴,从而促进相近地区乡村振兴的发展。另一方面,本地研究生教育规模扩张可能对相近地区乡村振兴发展造成影响。本地研究生教育规模越大,越容易吸引相近地区的生源前来就读,产生“虹吸效应”。在接受研究生教育并获得专业知识和技能后,这部分人才可能回到相近地区就业,这种“人才回流”现象有助于推动相近地区乡村振兴的发展。而且,本地研究生教育所产生的成果更容易对相近地区产生技术溢出效应[31],成果通过学术交流、科技推广等渠道传播到相近地区,为相近地区的乡村振兴提供借鉴和参考,形成“扩散效应”。除此之外,由于不同地区经济发展水平、产业结构、教育资源以及人才需求等方面的迥异性,各地区的研究生教育规模也存在显著的区域差异[32]。随着研究生扩招政策的持续推进,各省域内研究生教育规模长期处于动态变化之中,各地能获得的研究生人力资本存在差异,从而使其对乡村振兴的影响呈现出异质性特征。因此,不同规模的研究生教育扩张对乡村振兴的影响可能并非是“线性促进”的,如果研究生教育规模发展过度或不足,可能会降低对乡村振兴的正向作用,存在显著的门槛特征。基于上述分析,提出如下假设:

H2:研究生教育规模扩张对相邻地区乡村振兴有显著的正向空间溢出效应。

H3:研究生教育规模扩张对乡村振兴的影响存在门槛效应。

三、研究设计

(一)模型构建

1.C-D生产函数与固定效应模型

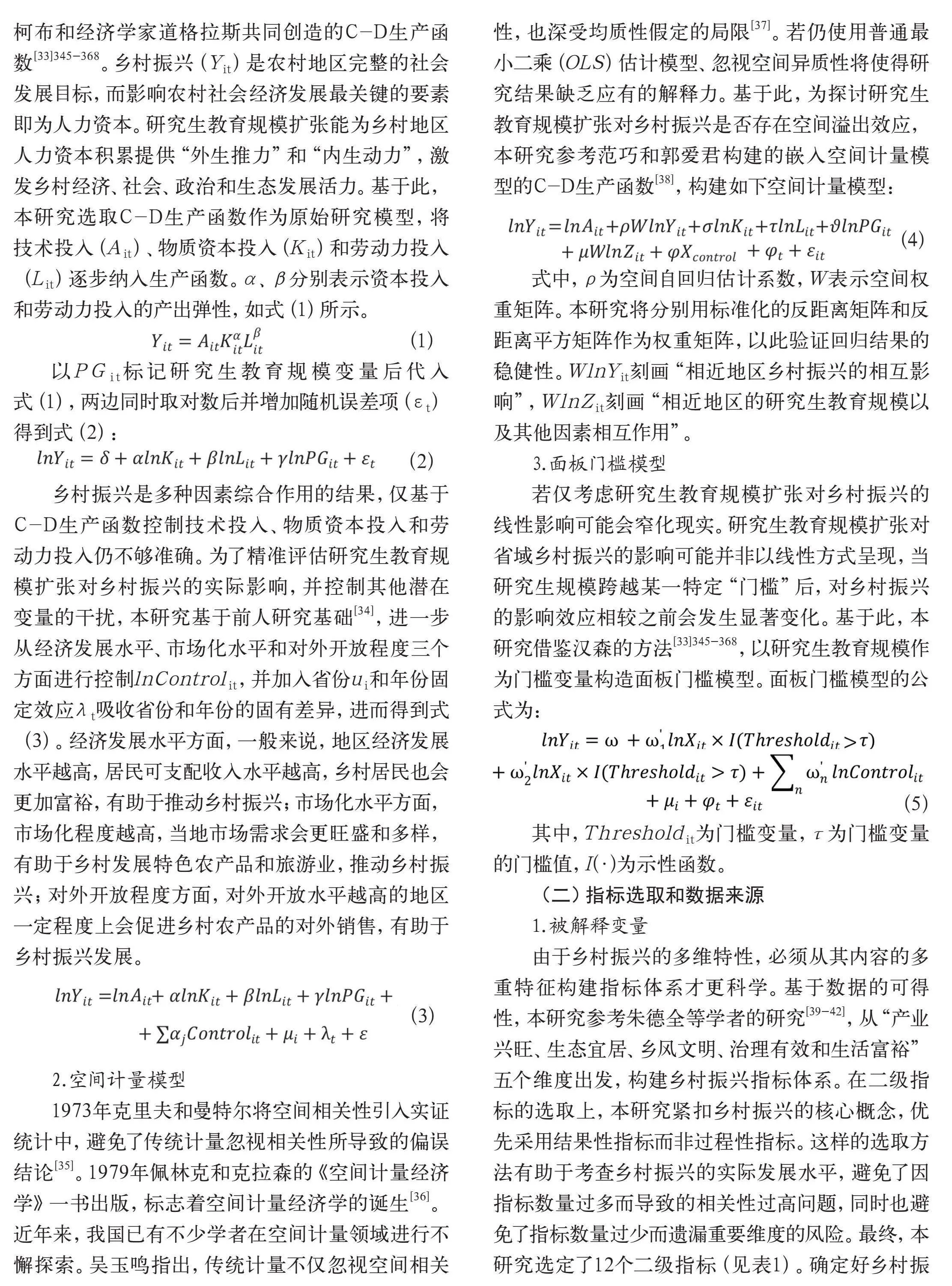

计量经济学领域关于人力资本与社会发展的测量模型已经相对成熟,其中最为典型的是由数学家柯布和经济学家道格拉斯共同创造的C-D生产函数[33]345-368。乡村振兴(Yit)是农村地区完整的社会发展目标,而影响农村社会经济发展最关键的要素即为人力资本。研究生教育规模扩张能为乡村地区人力资本积累提供“外生推力”和“内生动力”,激发乡村经济、社会、政治和生态发展活力。基于此,本研究选取C-D生产函数作为原始研究模型,将技术投入(Ait)、物质资本投入(Kit)和劳动力投入(Lit)逐步纳入生产函数。α、β分别表示资本投入和劳动力投入的产出弹性,如式(1)所示。

以PGit标记研究生教育规模变量后代入 式(1),两边同时取对数后并增加随机误差项(εt)得到式(2):

乡村振兴是多种因素综合作用的结果,仅基于C-D生产函数控制技术投入、物质资本投入和劳动力投入仍不够准确。为了精准评估研究生教育规模扩张对乡村振兴的实际影响,并控制其他潜在变量的干扰,本研究基于前人研究基础[34],进一步从经济发展水平、市场化水平和对外开放程度三个方面进行控制lnControlit,并加入省份ui和年份固定效应λt吸收省份和年份的固有差异,进而得到式(3)。经济发展水平方面,一般来说,地区经济发展水平越高,居民可支配收入水平越高,乡村居民也会更加富裕,有助于推动乡村振兴;市场化水平方面,市场化程度越高,当地市场需求会更旺盛和多样,有助于乡村发展特色农产品和旅游业,推动乡村振兴;对外开放程度方面,对外开放水平越高的地区一定程度上会促进乡村农产品的对外销售,有助于乡村振兴发展。

2.空间计量模型

1973年克里夫和曼特尔将空间相关性引入实证统计中,避免了传统计量忽视相关性所导致的偏误结论[35]。1979年佩林克和克拉森的《空间计量经济学》一书出版,标志着空间计量经济学的诞生[36]。近年来,我国已有不少学者在空间计量领域进行不懈探索。吴玉鸣指出,传统计量不仅忽视空间相关性,也深受均质性假定的局限[37]。若仍使用普通最小二乘(OLS)估计模型、忽视空间异质性将使得研究结果缺乏应有的解释力。基于此,为探讨研究生教育规模扩张对乡村振兴是否存在空间溢出效应,本研究参考范巧和郭爱君构建的嵌入空间计量模型的C-D生产函数[38],构建如下空间计量模型:

式中,ρ为空间自回归估计系数,W表示空间权重矩阵。本研究将分别用标准化的反距离矩阵和反距离平方矩阵作为权重矩阵,以此验证回归结果的稳健性。WlnYit刻画“相近地区乡村振兴的相互影响”,WlnZit刻画“相近地区的研究生教育规模以及其他因素相互作用”。

3.面板门槛模型

若仅考虑研究生教育规模扩张对乡村振兴的线性影响可能会窄化现实。研究生教育规模扩张对省域乡村振兴的影响可能并非以线性方式呈现,当研究生规模跨越某一特定“门槛”后,对乡村振兴的影响效应相较之前会发生显著变化。基于此,本研究借鉴汉森的方法[33]345-368,以研究生教育规模作为门槛变量构造面板门槛模型。面板门槛模型的公式为:

其中,Thresholdit为门槛变量,τ为门槛变量的门槛值,I(·)为示性函数。

(二)指标选取和数据来源

1.被解释变量

由于乡村振兴的多维特性,必须从其内容的多重特征构建指标体系才更科学。基于数据的可得性,本研究参考朱德全等学者的研究[39-42],从“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效和生活富裕”五个维度出发,构建乡村振兴指标体系。在二级指标的选取上,本研究紧扣乡村振兴的核心概念,优先采用结果性指标而非过程性指标。这样的选取方法有助于考查乡村振兴的实际发展水平,避免了因指标数量过多而导致的相关性过高问题,同时也避免了指标数量过少而遗漏重要维度的风险。最终,本研究选定了12个二级指标(见表1)。确定好乡村振兴指标体系后,本研究借助熵值法对我国乡村振兴综合指数进行测度。熵值法具有客观赋权的优势,有效规避了依赖专家主观赋权的问题,从而更加准确、科学地反映各指标在综合指数中的重要性[43]。

2.核心解释变量

本研究选取研究生毕业人数作为代理变量[44],主要基于两方面的考虑:一方面,研究生培养具有明显的周期性,研究生招生人数和在校人数对乡村振兴的影响存在时滞效应。研究生毕业后投入劳动力市场,成为社会生产的要素,是衡量人力资本的合理指标[45-46]。另一方面,研究生招生生数和在校人数可以反映一个地区对研究生教育的投入情况,但不能全面反映当地高水平人才的输出数量和质量。因此,用研究生毕业人数作为代理指标能更准确地评估研究生教育规模扩张对乡村振兴产生的实际效果。

四、实证分析

(一)研究生规模扩张对乡村振兴的影响效应

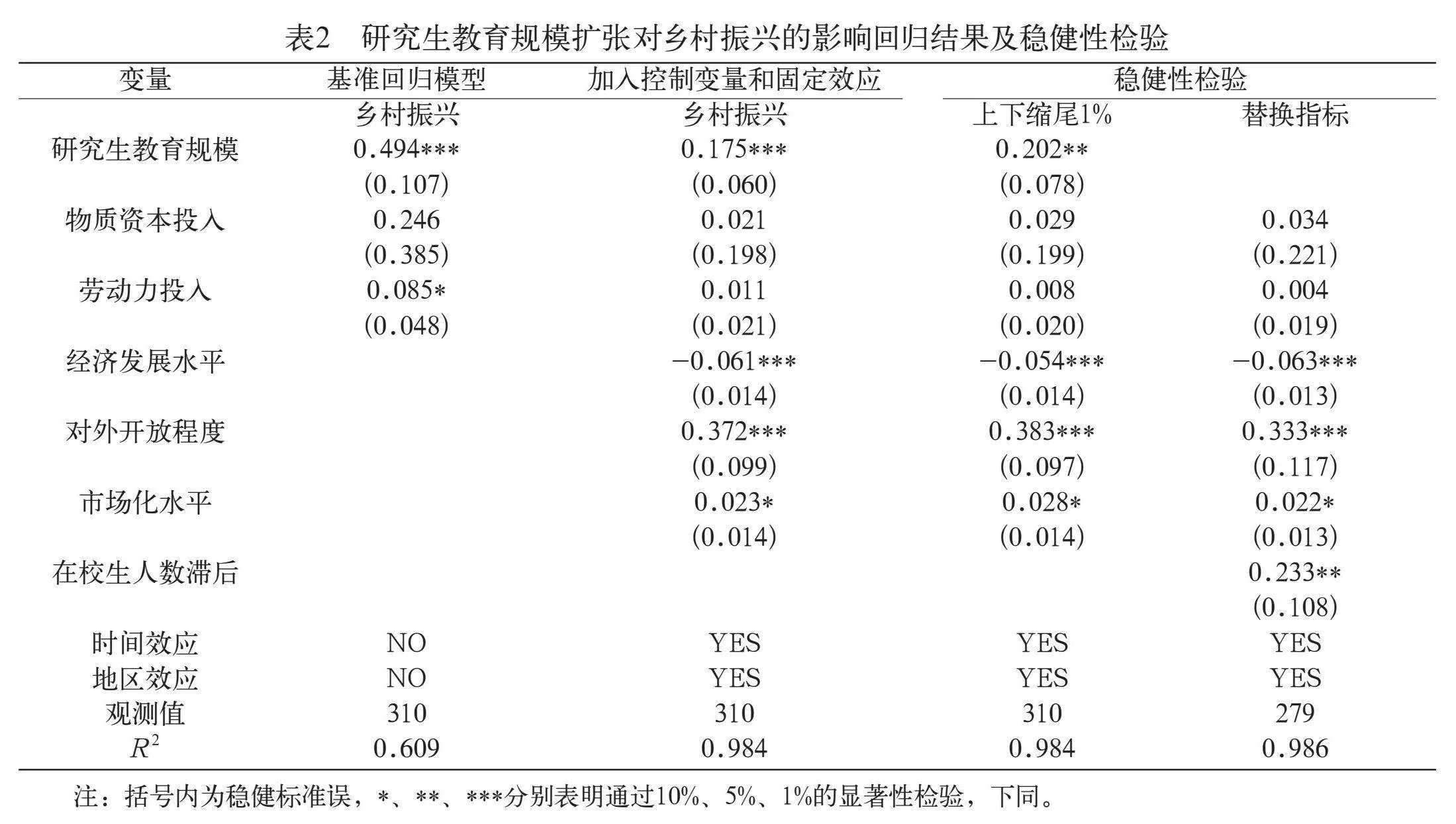

基准回归首先以乡村振兴的对数值为因变量,利用最小二乘法估计方程[式(2)],检验基于C-D生产函数下研究生规模扩张对乡村振兴的影响效应。在基准回归的基础上,逐步控制地区效应、时间效应和干扰变量后,利用固定效应模型估计方程[式(3)],得到表2中的第2列结果。从参数估计值上看,研究生教育规模扩张的估计系数由基准回归中的0.494下降到0.175,说明遗漏相关变量、忽视固定效应将会高估研究生教育规模扩张对乡村振兴的均值效应。根据估计系数的符号来看,研究生教育规模的估计系数显著为正,且通过了1%的显著性水平检验,说明研究生教育规模扩张在一定程度上能够推进乡村振兴。从估计结果来看,研究生教育规模的参数估计值为0.175(p<0.01),表明研究生教育规模每扩张1%,乡村振兴指数平均提高0.175%。在控制变量的检验中,对外开放程度和市场化水平对乡村振兴的影响均显著为正(估计系数分别为0.372和0.023),表明地区对外开放程度越大、市场化水平越高,越有利于推动乡村振兴。但地区经济发展水平对乡村振兴的影响效应在1%的显著性水平下为负(γ=-0.061)。可能的原因在于,在“GDP锦标赛激励”的背景下,经济发展水平较高的地区往往意味着资源更多地向城市地区倾斜,以维护其经济表现,而对乡村地区的资源投入则相对不足,从而限制了乡村振兴的发展。这一发现与中心—边缘理论相契合,也揭示了合理配置区域资源对乡村振兴的重要作用。

为验证研究结论的稳健性,本研究选取两种方法进行稳健性检验。首先对核心变量进行上下缩尾1%的处理,以剔除异常值对回归结果的潜在影响。其次,参考已有研究[48],本研究选取研究生在校人数并滞后作为替换的核心解释变量纳入回归方程。从表2的第3~4列可以发现,稳健性检验结果与第2列基本一致,证实了结论的可靠性。

(二)内生性处理

当模型存在遗漏变量、样本选择偏误和双向因果关系时,基准回归无法处理研究生教育规模扩张与乡村振兴间的内生性问题。因此,本研究利用工具变量法处理内生性问题,选取高校校舍面积作为工具变量。校舍面积与研究生教育规模有高度相关性,但校舍面积一般无法直接对该地区的乡村振兴水平产生显著作用。在表3中,本研究使用2SLS和GMM方法进行回归。可以发现,第一阶段回归的F值为19.230,超过了临界值10,验证了工具变量的有效性。高校校舍面积的估计系数为0.322,表明校舍面积和研究生教育规模之间具有较强的相关性。此外,Kleibergen-Papprk LM和Kleibergen-Papprk Wald F值均超过了10%偏误下的临界值,表明所选工具变量属于强工具变量。

根据估计结果可知,在处理内生性问题后,在1%的显著性水平下,研究生教育规模的系数为正,进一步说明了研究生教育规模扩张对乡村振兴发展有显著的助推作用。

五、进一步分析

(一)研究生教育规模扩张对乡村振兴的空间溢出效应

本研究构建空间计量模型进一步实证检验研究生规模扩张对乡村振兴的空间溢出效应。根据空间相关性检验结果可知,在2011—2020年期间,乡村振兴和研究生教育规模两个指标均为正且通过了1%的显著性水平检验,表明乡村振兴水平和研究生教育规模存在正向的空间自相关性,二者在空间分布上呈现集聚现象。随后,本研究进一步构建空间面板模型分析研究生教育规模扩张对乡村振兴的空间溢出效应。在进行Wald检验和似然比(LR)检验后,选取空间杜宾模型估计研究生教育规模扩张对乡村振兴影响的空间关联效应。

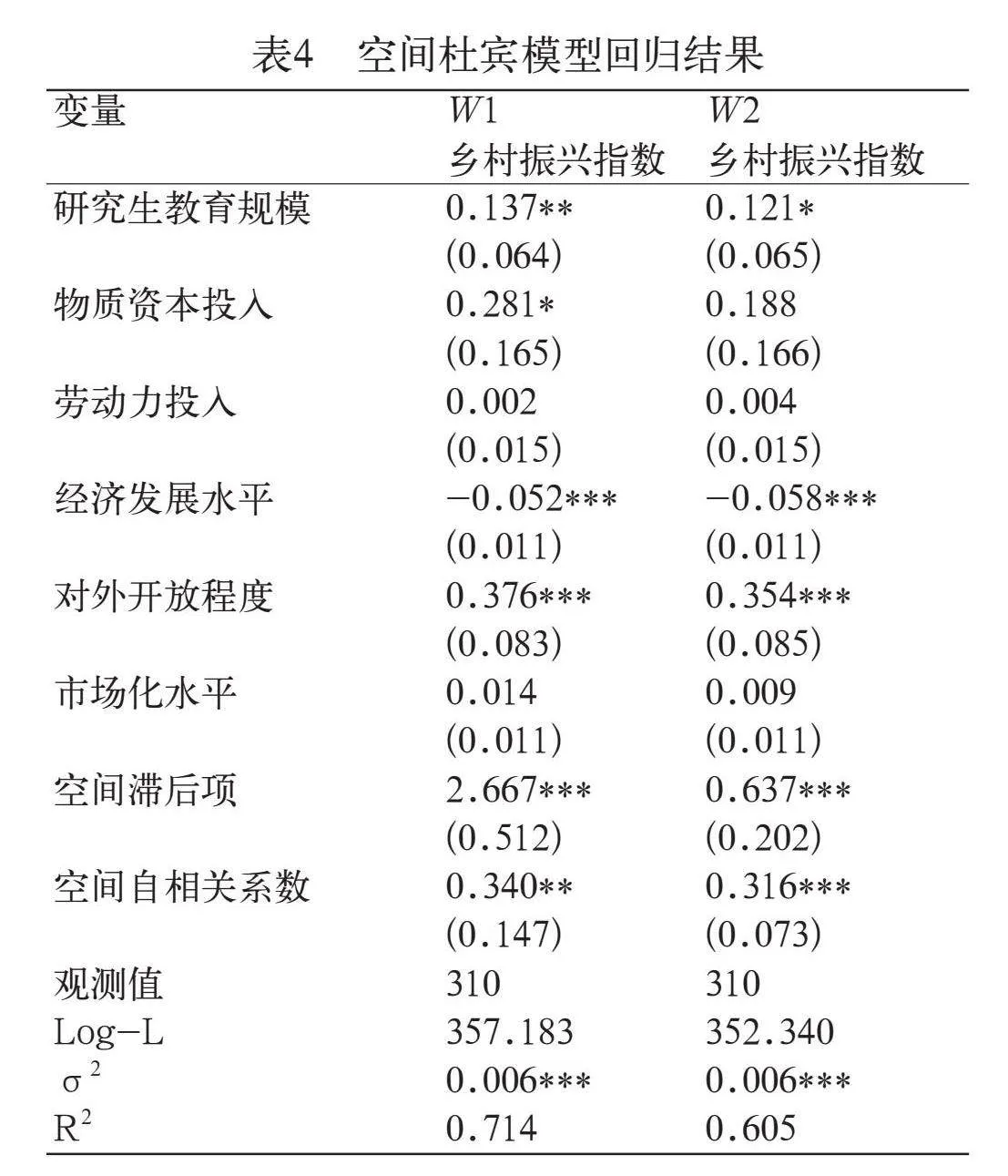

表4为空间杜宾模型的回归结果,在反距离W1和反距离平方W2权重矩阵下,研究生教育规模扩张对乡村振兴的影响系数均为正(σ1=0.137;σ2=0.121),说明研究生教育规模扩张对乡村振兴发展具有显著的助推作用,假设1再次得到验证。从空间自相关性看,乡村振兴指数的空间自相关系数均显著为正(ρ1=0.340;ρ2=0.316),且至少通过了5%水平的显著性检验,说明相近地区的乡村振兴进程存在空间正相关性。此外,研究生教育规模的空间滞后项系数显著为正,说明研究生教育规模扩张对乡村振兴的影响有空间关联效应。研究生教育能够突破空间限制产生辐散效应,对相近地区产生显著的正向空间溢出效应。也就是说,研究生教育规模较小的省份可以从地理邻近地区获得富余研究生教育资源的空间外溢效应,假设2得到验证。最后,控制变量的估计结果也与前文结果基本一致,再一次验证本研究结论的稳健性。

(二)研究生教育规模扩张对乡村振兴子维度影响的异质性

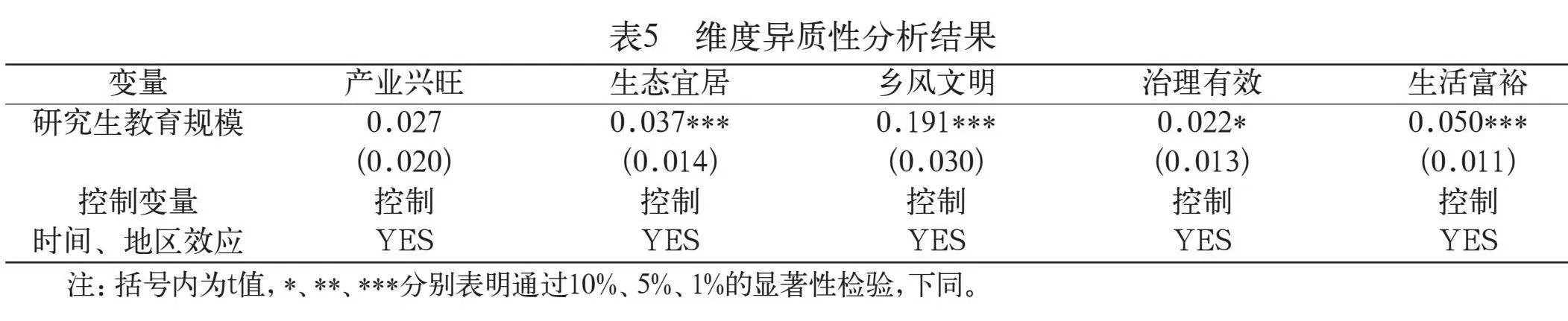

为进一步探究研究生教育规模扩张赋能乡村振兴的具体维度,本研究同样将乡村振兴指数中的五个维度指标纳入回归模型。由表5的回归结果可以看出,研究生教育规模扩张对“乡风文明”维度的正向推动效应最大(γ=0.191,p<0.01)。一方面,从人力资本理论看,研究生教育规模扩大意味着农村学生可以获得更多优质研究生教育的机会,更有可能实现教育反哺,促进农村教育现代化发展,持续深化乡村人力资本,推动乡风文明建设。另一方面,根据布迪厄的文化资本理论,教育不仅传递知识,更重要的是传递文化资本。研究生教育培养的高水平人才不仅具备先进知识,还积累了大量的文化资本,能够通过挖掘和包装来打造、传播农村原生传统文化,多层次、多维度、多渠道提升乡村社会的文化软实力,推动乡风文明建设。与“乡风文明”维度相比,研究生教育规模扩张对“治理有效”维度的正向推动效应最弱。治理理论强调良好的治理需要多方主体参与和协作。农村治理有效性受到地方政府治理能力和公共服务水平的影响,同时也依赖于农民和其他利益相关者的积极参与。虽然研究生教育规模扩张可以培养更多“治理强才”,但农村治理涉及的复杂问题需要多方协调与合作,因此研究生教育规模扩张对乡村治理有效性的直接影响可能较为有限。

(三)研究生教育规模扩张对乡村振兴影响的门槛效应分析

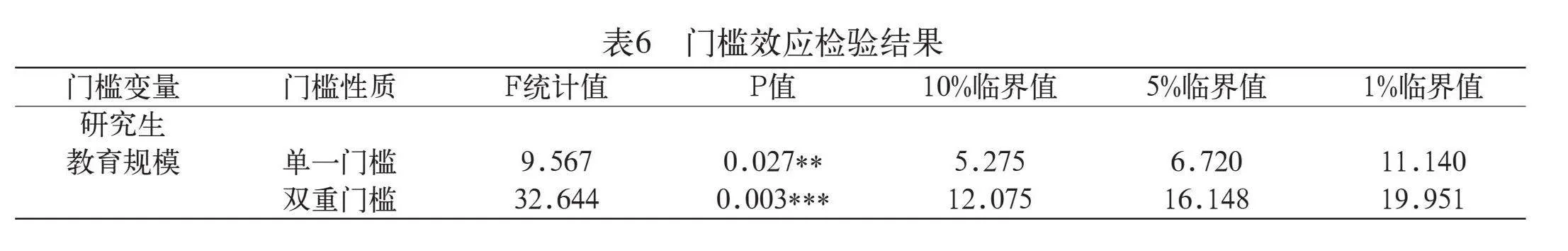

运用Bootstrap方法重复自举300次的方式对研究生教育规模作为门槛变量的情形进行检验,结果如表6所示。可以看出,研究生教育规模单一门槛和双重门槛的P值至少通过了5%的显著性检验,这表明研究生教育规模对乡村振兴的影响存在自身双重门槛。

根据表7的估计结果可知,研究生教育规模(本研究采用研究生毕业人数取对数,下同)作用于乡村振兴时存在显著的自身门槛效应,两个门槛估计值分别为8.112和9.126。在各个门槛区间中的影响效果均为正向,且至少通过了5%的显著性检验。当研究生教育规模不高于8.112时,研究生教育规模扩张1%,乡村振兴指数平均增加0.266%。研究生教育规模扩张能够有效填补乡村地区的高层次人才缺口,提供更多的专业知识和技术支持,产生较强的边际效应;当研究生教育规模越过第一个门槛但不超过第二个门槛时,弹性系数下降至0.118%。尽管持续扩张研究生教育规模仍然能够增加乡村人力资本,但乡村地区的基础设施、就业机会等配套资源不足,导致高学历人才的边际效益下降。这种资源配套的滞后性和吸纳能力的不充足,使得乡村振兴指数的增长速度放缓,符合边际效应递减规律;当研究生教育规模越过第二个门槛拐点9.126时,弹性系数回升至0.148%,这可能是因为研究生规模扩张会带动专业化人才协同发展,研究生人力资本赋能乡村振兴的过程中产生回弹效应。上述研究结果表明,随着研究生教育规模的扩大,其对乡村振兴的赋能效应呈现“边际递减后回弹”的趋势。

为了深入分析不同地区研究生教育发展条件下,研究生教育规模作用于乡村振兴的差异,本研究将不高于8.112、介于8.112~9.126之间和高于9.126这三类区间分别视作研究生教育规模的低等水平、中等水平和高等水平,并求解不同省份的研究生教育规模均值,绘制各省份研究生教育规模的年均值区间,如图1所示。图1内部两条参考线分别为第一道门槛值8.112和第二道门槛值9.126,可以看出,各个省份年均研究生规模处于不同水平区域,其对乡村振兴的影响存在异质性。西藏、青海、海南和宁夏研究生规模远低于第一道门槛值,表明存在明显的高水平人才缺口;贵州等省份研究生规模介于两门槛值之间,处于中等水平区域,需采用稳健的扩招策略;北京等省份处于高等水平区域,需合理控制研究生扩招速度,以防过度扩张造成人才浪费。综上,应结合地区特点,制定具有地方差异性的研究生扩招策略,以更好地适应当地乡村振兴及经济社会的发展需求。

(四)不同层次研究生教育规模扩张对乡村振兴影响的异质性分析

博士和硕士研究生规模扩张对乡村振兴的影响可能存在差异,本研究进一步探究博士生和硕士生规模扩张在乡村振兴中发挥的作用。

由表8的回归结果可知,博士和硕士研究生规模扩张均能为乡村振兴提供人力和智力支持,有效赋能乡村振兴。但整体上硕士研究生教育规模扩张的回归系数更大,对乡村振兴的推动效应更加显著。这可以从以下两个方面解释。一方面,2020年教育部统计数据显示,我国高等学校硕博招生人数比约为8.53,但到2022年硕博招生人数比已达8.94。相比于博士研究生,我国硕士研究生教育规模显著扩大。硕士研究生教育规模扩张能够为乡村发展提供丰富的多学科人才资源,可能更容易满足乡村振兴的多元化需求。另一方面,我国硕士研究生培养目标始终紧密契合国家的发展需求和战略规划[49]。2023年12月,我国提出专业学位研究生教育规模将在“十四五”末扩大到硕士研究生招生规模的三分之二左右,意味着我国将培养越来越多专业实践型硕士,以适应特定职业领域的发展和需求[50]。相较偏向于理论研究和学术创新的博士研究生,硕士研究生更注重将所学知识和技能应用到实践中,能够更快地适应乡村振兴领域的导向需求。相比之下,博士研究生影响效果相对较小,但其专业知识和研究能力可以为乡村振兴提供理论指导和学术支持。

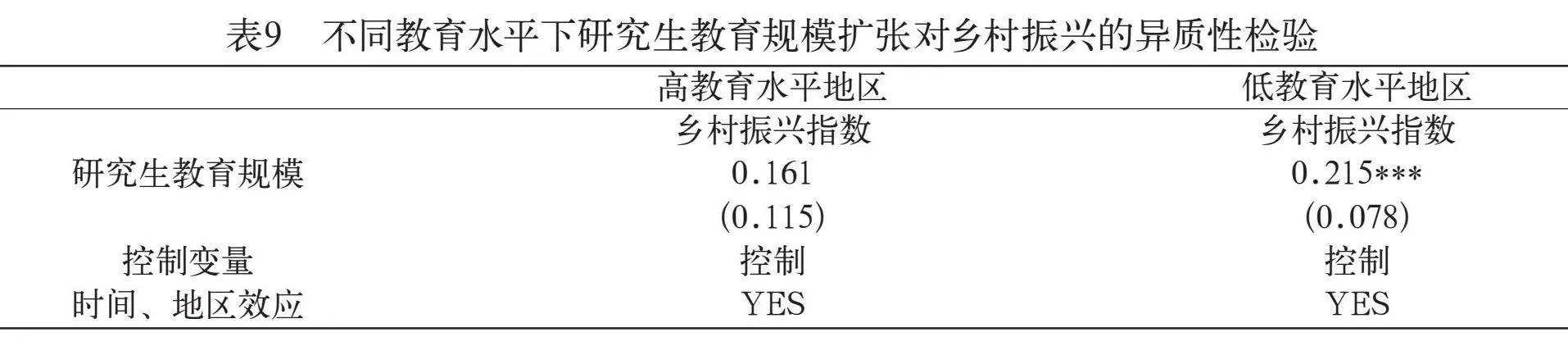

(五)不同教育水平地区研究生教育规模扩张对乡村振兴影响的异质性分析

不同地区受教育水平的差异可能也会影响研究生教育推动乡村振兴的实施成效。为了研究不同教育水平下研究生教育规模扩张对乡村振兴助推效应的异质性,本研究引入虚拟变量Edui,t,并采用中位数方法进行分组回归。

由表9的回归结果可知,研究生教育规模扩张助推乡村振兴的效果在教育水平较高的地区并不显著,而在教育水平较低地区显著。这可能有两方面的原因:一方面,根据相对教育理论和教育位置性商品概念,高等教育的优势取决于同期群体的教育水平[51-52]。当地区受教育水平较低时,研究生教育与其产生的相对教育位差大,更有可能发挥研究生教育的人力资本效应,人力资本产出率也相对更高,推进乡村振兴的实施效果也就更强。另一方面,稀缺性理论认为,资源的稀缺性会增加其价值和影响力。教育水平较低的地区相对缺乏高学历人才,这种稀缺性会放大研究生教育规模扩张对乡村振兴的影响。

六、结论与政策建议

本研究从理论上梳理了研究生教育规模扩张赋能乡村振兴的应然结果,并基于2011—2020年中国31个省域的平衡面板数据,系统构建乡村振兴指数,实证研究了研究生教育规模扩张对乡村振兴的实然影响。研究发现:研究生教育规模扩张对乡村振兴有显著的促进作用,通过不同方式的稳健性检验并借助工具变量法处理内生性问题后该结论仍然成立;研究生教育规模扩张能够突破空间限制,产生广泛的辐散效应;研究生教育规模扩张助推乡村振兴存在显著的异质性效应。研究生教育规模扩张对乡村振兴的“乡风文明”维度和低教育水平地区的助推作用最显著、硕士研究生教育规模扩张对乡村振兴的推动效应显著高于博士研究生;研究生教育规模与乡村振兴之间呈现非单调、非线性的关系,即随着研究生教育规模逐步跨越两道“门槛”,其对乡村振兴的赋能作用呈现出“边际递减后回弹”特征。基于上述研究发现,本研究提出以下对策建议:

第一,尊重地区差异,分区域、分层次、有步骤地扩大研究生教育规模,让研究生规模扩张真正能够赋能乡村振兴。本研究实证发现,研究生教育规模对乡村振兴的影响效应呈现“边际递减后回弹”特征,在各个门槛阶段下,研究生教育规模扩张对乡村振兴的影响效应仍显著为正,即研究生教育规模扩张对乡村振兴的影响并不存在显著的“天花板效应”。从这个角度说,我国现阶段仍可以稳步有序地扩大研究生教育规模。然而,这并不意味着全国范围内同比扩张研究生规模,而是需要采用个性化扩张策略,分步骤、错位化扩大研究生教育规模,尤其是硕士研究生教育规模。比如,西藏、青海、海南和宁夏等地区研究生教育规模低于第一个门槛值,省域人才存量较低,难以发挥规模优势,更不能充分释放研究生赋能乡村的人才聚焦效应。因此,该类地区一方面需要基于高校原有优势,发挥校友作用,吸引更多优质资本和人才聚集。同时,需加大力度推进研究生教育机构自身的能力建设,通过相对大幅扩招的方式,增加省域研究生人才储备。另一方面,通过增加高校农村专项计划等手段,培养更多自愿服务农村、扎根农村的优秀人才。在此基础上,建立健全农村高层次人才保障机制,优化人才成长环境,加强乡村地区对研究生人才的“吸力”,逐步增加县乡研究生人才储备,以满足乡村振兴的高层次人才需求。对于北京等研究生教育规模较大的地区,则需稳步扩大研究生教育规模,加快形成高水平人才高地,进一步放大规模扩张对乡村振兴的回弹效应。

第二,强化研究生人力资本“转移支付”,拓宽剩余人才转入渠道,有效承接人才红利,充分发挥空间辐射效应。我国西部地区研究生教育资源配置不足,发展基础薄弱,协同发展能力低,高校综合办学实力和学科实力较弱[53],难以布局增设新型研究生专业,也无法培养更多高质量人才。本研究实证发现研究生教育规模扩张对乡村振兴有正向的空间溢出效应,研究生教育规模较小的省份可以从地理邻近地区获得富余研究生教育资源的空间外溢效应。因此,政府需做好制度的顶层设计,为西部地区承接研究生教育资源丰富省份的人才外溢提供政策支持,助力西部地区乡村振兴发展。可通过建立和完善结对帮扶机制,强化研究生人力资本“转移支付”,从教育资源丰富地区引育更多高质量研究生人才帮扶并扎根弱势地区,高效利用高水平人力资本与要素的灵活性和渗透性,充分发挥研究生教育规模扩张的空间外溢效应。除此之外,政府需大力扶持西部地区研究生教育,吸引更多优质资本和人才向西部聚集,改善西部地区研究生教育发展“举步维艰”的窘境,逐步缩减区域间研究生教育质量差距。

第三,全面开展乡村数字画像,勾勒乡村发展特点,精准匹配研究生教育机构,破解乡风文明难题。乡风文明是乡村振兴的灵魂,也是推动乡村发展的重要力量和关键基础。乡村落后的关键是文化理念的落后,是乡村社会在市场经济时代所显现的创新精神不足等因素使然[54]。本研究实证发现,研究生教育规模扩张对“乡风文明”维度助推效果最为显著。作为最高层次的高等教育,研究生教育具备丰富的文化资本和创新理念,其规模扩张能够通过政策引领与制度设计,引育更多高层次人才“下基层”,为乡村注入更多现代化理念,以现代化理念促进乡村行动发展,促进形成乡村振兴发展的强大精神动力。建设新农村,各地需全面开展乡村数字画像,勾勒各地乡村发展特点,最大化地拓展研究生教育规模扩张的乡村振兴效应。一方面,根据乡村特点精准匹配研究生教育服务乡村的实践活动,充分把握高层次人才对乡村文化的挖掘、包装和传播能力,多层次、多维度、多渠道提升乡村文化软实力,以乡风文明带动产业兴旺,实现乡村全方位振兴。另一方面,持续拓展“博士服务团”“研究生支教团”等乡村服务活动,以优质公平的乡村教育反哺乡村振兴。本研究进一步发现,研究生教育对教育水平较低地区的乡村振兴助推作用更大。因此,在了解乡村发展特点后,高校与乡村需建立个性化、差异化结对帮扶机制,并优先在“教育贫瘠”地区开展试点服务工作,充分释放研究生规模扩张对低教育水平乡村的强大赋能力量,逐步形成“以点带面”的服务格局。此外,服务于乡村的高水平研究生培养离不开企业提供的基地支持与项目孵化,因此需构建高校与企业深度合作的联合体,面向乡村建立合作战略联盟,让研究生在解决实际问题中提升专业本领,服务乡村振兴。总之,政府、高校和企业需形成合力,确保研究生人力资本的有效分配,致力于推进研究生赋能乡村振兴的可持续发展,助力实现乡村全面振兴。

参考文献

[1] 李立国,李建龙.优化资源布局与高等教育强国建设[J].大学教育科学,2024(1):14-20.

[2] 徐晓飒.研究生教育质量提升的多元治理视域[J].高等工程教育研究,2018(1):131-135.

[3] 李建民,陈洁.中国过度教育的测度:基于美国职业准入的教育标准[J].人口与经济,2017(5):34-44.

[4] 秦春华.重新认识研究型大学[N].中国科学报,2014-06-19(07).

[5] 胡伟力,张立迁.新时代研究生招生工作职能研究[J].学位与研究生教育,2023(6):35-41.

[6] 张静,张蚌蚌,布都会,等.涉农专业学位硕士研究生培养“项目制”改革探索与实践[J].学位与研究生教育,2023(10):22-27.

[7] 李锋亮,周京博.推动研究生教育强国建设 加快拔尖创新人才培养:第七届全国研究生教育学学科建设高端论坛综述[J].研究生教育研究,2024(1):1-7.

[8] 李永刚.我国研究生教育规模扩张的动力、影响与发展方略[J].中国高教研究,2021(2):77-83.

[9] 王天平,李珍.乡村教育数字化转型的价值取向与实践路向[J].重庆高教研究,2023(4):14-22.

[10] 陈岩.乡村振兴背景下农村社区教育的价值意涵与实现路径[J].中国远程教育,2023(10):62-69.

[11] 彭洪莉,朱德全.职业教育服务乡村振兴:多维演进与未来图景[J].教育发展研究,2022(19):31-40.

[12] 朱成晨.农村职业教育融合治理的共生机制与“超系统”境域[J].教育研究与实验,2023(5):108-115.

[13] 唐广军,王晴.数说2012—2021年学位与研究生教育发展:基于供给、规模与结构的视角[J].研究生教育研究,2022(5):10-19.

[14] 钟云华,刘姗.新中国成立以来高校毕业生基层就业政策变迁逻辑与发展理路:基于1949—2020年政策文本的分析[J].高校教育管理,2021(2):114-124.

[15] 邵頔.我国“双一流”高校研究生基层就业现状、趋势及改善路径研究:基于对Z大学2009—2019年研究生基层就业数据的分析[J].中国大学生就业,2022(3):3-13.

[16] 游莅荟,张特.高校毕业生就业价值取向变化特点及引导策略探析:基于38所985高校2017—2022年就业质量报告的分析[J].中国大学生就业,2024(2):54-62.

[17] 赖德胜,陈建伟.人力资本与乡村振兴[J].中国高校社会科学,2018(6):21-28,154.

[18] 教育部.小学教育、初中教育、普通高中教育专任教师分课程、分学历情况[EB/OL].(2022-12-28)[2023-12-18].http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_560/2022/quanguo/.

[19] 朱桂琴,张竞元,谭小漫,等.研究生学历乡村教师主观心理环境现实困顿与突围超越:基于25个省的调查分析[J].中国教育学刊,2024(4):83-89.

[20] 姚昊,胡耀宗,马立超.班级规模、教师学历如何影响学生学业成绩:基于PISA 2018的国际比较研究[J].清华大学教育研究,2021(5):40-54.

[21] 程名望,盖庆恩,Jin Yanhong,等.人力资本积累与农户收入增长[J].经济研究,2016(1):168-181,192.

[22] 姜朝晖,金紫薇.教育赋能新质生产力:理论逻辑与实践路径[J].重庆高教研究,2024(1):108-117.

[23] 李立国,杜帆.我国研究生教育对区域创新的溢出效应研究[J].清华大学教育研究,2021(4):40-49,90.

[24] 唐继卫.坚持科技小院人才培养模式 大力推动中国特色专业学位研究生教育高质量发展[J].中国高等教育,2023(12):20-25.

[25] 吴华杰,杨钋.专业学位研究生教育中实践共同体的构建:以科技小院培养模式为例[J].学位与研究生教育,2023(1):24-31.

[26] 赵庆年,刘克,宋潇.研究生教育规模扩大的基础研究创新效应及机制:基于2001—2019年30个省区面板数据的实证分析[J].国家教育行政学院学报,2023(3):60-69.

[27] 郭丛斌,朱昱治,祝军.县域高中背景的大学毕业生硕士入学机会研究[J].北京大学教育评论,2022(4):97-115,187.

[28] 胡咏梅,薛远康.高等教育规模与质量对城乡收入差距的影响:基于2003—2019年省级面板数据的空间计量分析[J].教育经济评论,2022(4):17-40.

[29] 方超,罗英姿.研究生教育对我国经济增长的影响研究:兼论研究生人力资本的空间流动性[J].高等教育研究,2017(2):52-60.

[30] Tobler W R. A Computer Movie Simulating UrbanGrowth in the Detroit Region [J].Economic Geography,1970(sup1):234-240.

[31] 魏萍,黄容霞.分级研究生教育人力资本的时空分布特征与经济增长效应[J].中国高教研究,2023(1):64-70.

[32] 刘宁宁,唐玉光.我国研究生教育规模的区域差异研究[J].研究生教育研究,2017(4):1-7.

[33] Hansen,B.E.Threshold Effects in Non-dynamic Panels:Estimation,Testing,and Inference[J].Journal of Econometrics,1999(2).

[34] 刘亚男,王青.中国乡村振兴的时空格局及其影响因素[J].经济问题探索,2022(9):12-25.

[35] CLIFF A D,ORD JK. Spatial Autocorrelation[M]. London:Pion,1973:196.

[36] Paelinck J,Klaassen L.Spatial Econometrics [M].Farnborough:Saxon House,1979:109.

[37] 吴玉鸣.空间计量经济模型在省域研发与创新中的应用研究[J].数量经济技术经济研究,2006(5):74-85,130.

[38] 范巧,郭爱君.一种嵌入空间计量分析的全要素生产率核算改进方法[J].数量经济技术研究,2019(8):165-181.

[39] 朱德全,杨磊.职业教育服务乡村振兴的贡献测度:基于柯布-道格拉斯生产函数的测算分析[J].教育研究,2021(6):112-125.

[40] 徐雪,王永瑜.中国乡村振兴水平测度、区域差异分解及动态演进[J].数量经济技术经济研究,2022(5):64-83.

[41] 舒泰一,张子微,赵田田,等.绿色金融与乡村振兴的时空耦合协调研究[J].现代管理科学,2022(5):3-13.

[42] 程莉,文传浩.乡村绿色发展与乡村振兴:内在机理与实证分析[J].技术经济,2018(10):98-106.

[43] 魏敏,李书昊.新时代中国经济高质量发展水平的测度研究[J].数量经济技术经济研究,2018(11):3-20.

[44] 范晓婷,张梦琦,陈倩,等.研究生教育规模推动科技创新的门槛效应研究:基于1999—2019年31个省份的面板数据分析[J].学位与研究生教育,2022(8):38-45.

[45] 李锋亮,王瑜琪.研究生教育在创新驱动经济增长中的作用[J].教育研究,2021(5):23-29.

[46] 李锋亮,吴帆,顾袁超,等.硕士研究生教育对省域经济增长的贡献[J].学位与研究生教育,2021(4):64-70.

[47] 樊纲,王小鲁,马光荣.中国市场化进程对经济增长的贡献[J].经济研究,2011(9):4-16.

[48] 郭丛斌,闵维方,方晨晨,等.硕士研究生教育对经济增长的影响研究:基于专业学位和学术学位硕士生比较的视角[J].高等教育研究,2023(1):68-76.

[49] 马永红,朱鹏宇,杨雨萌.学位条例实施以来我国硕士研究生培养模式演进:基于三元逻辑的视角[J].学位与研究生教育,2021(9):18-28.

[50] 赵文学.研究生就业空间流动与我国研究生教育区域布局[J].高教探索,2023(1):67-73.

[51] 廖丽,李颖晖,李黎明.“相对教育”对代际地位传递的作用[J].社会学评论,2022(1):238-256.

[52] Bills D B. Congested credentials: The Material and Positional Economies of Schooling[J].SI:Education as a Positional Good,2016(43):65-70.

[53] 于妍,李明磊.我国学术学位授权点资源配置:空间分布、形成机理及优化机制[J].研究生教育研究,2024(1):32-38,85.

[54] 邱世兵,邱婧璇.乡村振兴背景下乡风文明建设的使命、逻辑与进路[J].重庆社会科学,2023(6):133-144.

Impact of the Expansion of Graduate Education on Rural Revitalization: Spatial Spillovers and Threshold Effects

LIU Lili LI Qinghao ZHANG Feng

Abstract: Postgraduate education empowers rural revitalization, which is the mission of postgraduate education in the new era. It also means solving the problems of agriculture, rural areas, and farmers and realizing agricultural and rural modernization. The rural revitalization index was constructed based on the panel data of 31 provinces from 2011 to 2020, and the fixed effects model, spatial econometric model, and panel threshold model were used to empirically examine the impact of the expansion of the postgraduate education scale on rural revitalization. The results show that the expansion of postgraduate education in China significantly promotes rural revitalization. This result still holds after robustness testing and endogeneity treatment; the spatial effect shows that expanding postgraduate education can break through spatial constraints and produce a divergent effect, showing a significant positive spatial spillover effect on rural revitalization in surrounding areas. The threshold effect shows a non-monotonic and non-linear relationship between the scale of graduate education and rural revitalization. That is, as the scale of graduate education gradually crosses two thresholds, its empowering effect on rural revitalization shows the characteristics of marginal decline followed by rebound. The expansion of the postgraduate education scale promotes rural revitalization with significant multidimensional heterogeneity, mainly reflected in the sub-dimensions of rural revitalization, postgraduate academic level, and regional education level. Based on this, it is recommended to improve the quality and efficiency of rural revitalization by exploring the long-term training mechanism of industry-education integration, comprehensively carrying out rural digital imaging, expanding the scale of postgraduate education according to local conditions, and accelerating the layout of emerging agriculture-related majors.

Key words: postgraduate education scale; rural revitalization; spatial spillover effects; multidimensional heterogeneity

(责任编辑 陈剑光)