农村产业融合与农民共同富裕

2024-09-18刘飞贾士俊王欣亮

摘要:在共同富裕目标下,基于政治经济学分析框架,厘清产业融合影响农民增收的理论机制,进而以田园综合体建设试点政策表征农村产业融合,构造准自然实验,并以中国1 240个县域为样本进行实证分析。研究发现:(1)田园综合体试点地区的低收入群体显著增收且农民收入差距明显缩小,证明农村产业融合能带动低收入群体增收,进而促进共同富裕;(2)低收入群体的就业结构优化是农村产业融合产生共同富裕效应的主渠道;(3)农旅融合较农工融合对农民共同富裕的促进作用更强,不同群体收入水平在政策冲击后的变化也印证了这一点;(4)农村产业融合的农民共同富裕效应存在产业融合基础异质性:前期产业融合基础较弱的县域,在推进产业融合促进共同富裕方面表现出更强后发优势;强行政资源支持会增强农村产业融合的共同富裕提升效应。因此,应加大力度支持农旅融合型试点建设,优化低收入群体就业结构,依据区位与农民收入实际,选择性设立田园综合体试点,利用政策扶持推进产业融合。

关键词:农村产业融合;农民共同富裕;收入分配;田园综合体;就业结构优化;农旅融合;农工融合

文献标识码:A 文章编号:1002-2848-2024(04)-0124-15

一、问题提出

中国脱贫攻坚战取得全面胜利后,农村居民摆脱了绝对贫困束缚,但依然存在严重的相对贫困问题。统计数据显示,在5等份收入分组中,2022年末中国农村低收入组和高收入组间的收入比值为1∶9.16,但城市仅为1∶6.31①,且研究也表明,中国农村收入差距在劳动力流动等作用下逐步扩大并超过城市[1]。缩小农村区域与群体的收入差距,促进农民共同富裕,成为实现全体人民共同富裕的应有之义和重点任务。那么,如何缩小农村收入差距、促进农民共同富裕呢? 回答这一问题,对补齐农民共富短板、促进共同富裕取得实质性进展具有重要价值。

1955年库兹涅茨就对收入分配问题进行了研究,认为经济增长与收入分配间存在倒U型关系,之后,学界对收入分配问题进行了大量研究,并重点剖析了收入差距的成因。其中,Linder等[2]验证并批驳了“现代经济增长会加剧不平等”的观点,而Allen[3]提出的“恩格斯停滞”却认为技术变革虽能推动经济增长与生产率提升,但加剧了收入不平等,形成分配的马太效应,致使能促进经济增长的生产资料变动、生产技术变革等因素是否能兼顾“效率”与“公平”成为学界持续辩驳的焦点。在乡村振兴战略背景下,学者们越来越重视从生产资料变动、生产技术变革等多个角度去分析农村收入差距问题[4],也有学者提出制度与政策仍是农村收入差距扩大的重要成因[5],而其中产业融合政策具有重要价值。原因在于,农村产业融合伴随着农业生产资料配置结构变动、劳动力流动方向转变以及农业技术变革,这都将作用于农村收入差距。习近平总书记强调:“要依托农业农村特色资源,向开发农业多种功能、挖掘乡村多元价值要效益,向一二三产业融合发展要效益。”那么,伴随着生产资料变动与技术变革的农村产业融合,是将遵循“恩格斯停滞”形成分配的马太效应,还是会促进不同农民群体共享产业振兴成果、实现共同富裕目标呢? 对这一问题的回答既能贯彻习近平总书记提出的“向一二三产业融合发展要效益”的重要指示,也能为以产业融合为切入点的共同富裕实现路径构建提供理论依据。

直接研究农村产业融合和农民收入差距的文献较少,相关研究主要集中在对以下几个问题的讨论。一是笼统分析农村产业融合的组织架构与影响农民增收的间接价值。农村产业融合的主体是农民及相关的生产经营组织,要素是土地、劳动力、资本、技术、信息等,而农民和生产经营组织连接起来,将会增强这两个主体的共同利益[6]。农业产业联合组织和农业产业化是农村产业融合的重要形式,其参与生产将能提升农业生产效率,增加农业生产收入[7]。二是分析农村产业融合影响农民收入的机制与效应,推断其对城乡收入差距的作用。学者们大多通过构建宏观指标对农村产业融合水平进行测度,并利用省域数据实证检验农村产业融合的增收效应[8],认为农村产业融合引致的农业多功能发挥与农业服务业发展,拓宽了农民收入来源渠道、优化了增值收益分配,进而促进了农民增收,缩小了城乡收入差距[9]。三是关注某种产业融合参与主体或形式变化的增收效应分析。在参与主体方面,赵雪等[10]提出新型农业经营主体参与产业融合,总体上能促进农村增收,但其中家庭农场或学历较低的参与者却很难从中获利;齐文浩等[11]提出参与农村产业融合的农户收入显著提升,且缩小了高收入组与低收入组间差距。在融合形式方面,学者们重点研究了农旅融合的增收效应,认为虽然乡村旅游能给农民带来非农收入,也能增加当地农产品销售量[12],但酒店、经销社、合作社等中介网络组织却很少代表低收入群体的利益,不能实现低收入群体增收目标[13]。

综上,以往文献间接考证了农村产业融合在促进农民共享产业发展成果、实现共同富裕方面的价值,但结论莫衷一是。一是多从宏观层面构建指标测度农村产业融合,并利用省域数据进行实证检验,致使检验结果仅能呈现对城乡收入差距的影响效应,无法判断其对农村内部收入差距的作用,且不能解决变量间相关性造成的内生性问题;二是重在分析农村产业融合的组织机制或对农民整体增收的影响机制,缺乏在不同收入群体划分下的理论机制分析,致使农村产业融合是否能促进农民共同富裕的研究结论存在分歧;三是将农村产业融合较为片面地定义为农业与旅游业融合,缺乏对其他融合形式增收效应的考量,且忽视了农村产业融合中产业帮扶政策的积极作用,致使研究结论难以指导政策实践。

本文在以往文献研究基础上重点进行以下探索。第一,考虑制度与政策对产业融合的作用,利用田园综合体建设试点政策(以下简称“综试点”)构造准自然实验,突破以往仅关注农业与旅游业融合发展效应的局限,同时,考察产业融合政策效应,为乡村振兴进程中“有为政府”建设寻找理论依据。第二,将农村居民划分为高、中、低三个不同收入群体,分别探讨产业融合对不同收入群体增收的影响机制与效应,试图论证在中国农村依靠产业融合实现技术变革、促进经济增长的效率变动中,是否会对公平产生制约作用,进而回应“现代经济增长必然加剧收入不平等”的理论观点。第三,利用县域数据进行样本分析,为中国县域依靠产业融合、推进乡村振兴、实现富县强民的政策设计提供理论依据。

二、政策背景与理论机制

(一)政策背景

综试点设想最初源于2012年无锡市阳山镇“田园东方”项目的落地实践,其目的在于通过农村产业融合,促进农业增效、农民增收、农村增绿。2017年6月,财政部下发《关于开展田园综合体建设试点政策的通知》,文件中指出围绕有基础、有优势、有特色、有规模、有潜力的乡村和产业,确定综试点区位。在试点建设内容中明确提出,遵循农村发展规律以及市场经济的发展规律,实现农村生产生活生态“三生同步”、一二三产业“三产融合”、农业文化旅游“三位一体”的建设目标,在试点立项条件上要求试点地区具有突出农业为基础的产业融合、辐射带动等主体功能,且特色优势产业基础较好,有助于农业产业链延伸。截至2020年,全国共选取了24个国家级综试点。在国家级综试点建设基础上,《关于开展田园综合体建设试点政策的通知》中还指出鼓励有条件的省份试点建设省级综试点。截至2020年,全国共有11个省份140个县域试点建设省级综试点,各综试点分布与建设时间如表1所示。

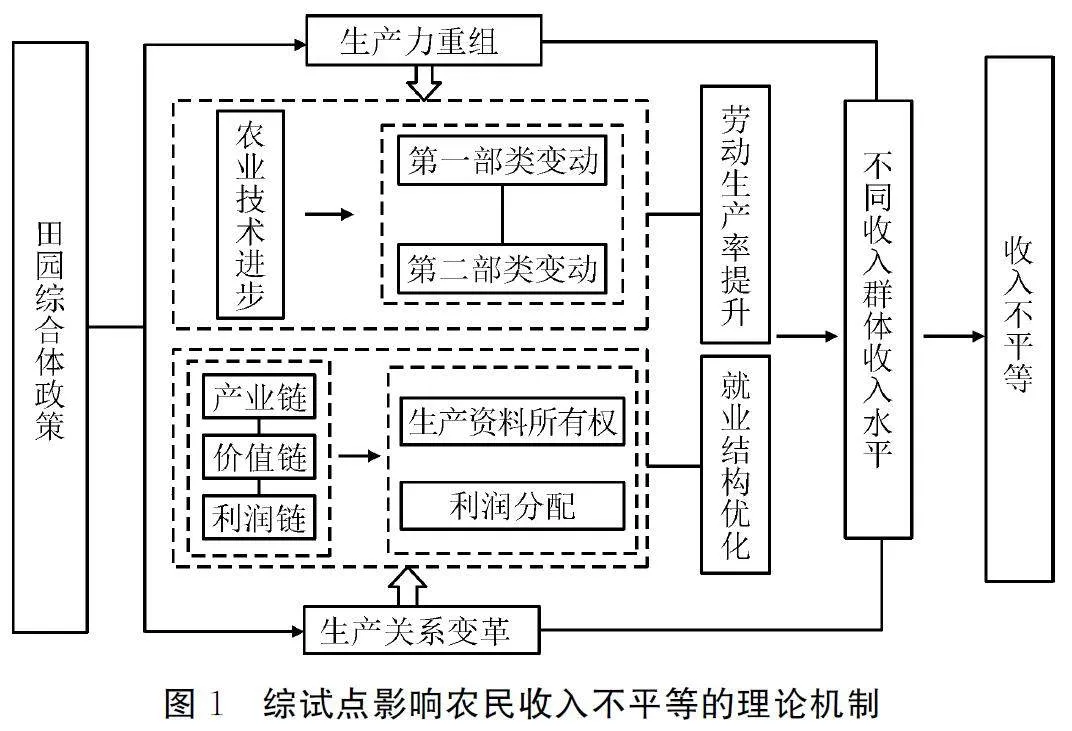

(二)理论机制

马克思认为生产决定分配,他提出:“分配本身是生产的产物,不仅就对象说是如此,而且就形式说也是如此。就对象说,能分配的只是生产的成果,就形式说,参与生产的一定方式决定分配的特殊形式,也决定参与分配的形式。”[14]综试点建设过程中“充分应用现代信息技术与农业生产集成融合的新成果”“通过土地流转、股份合作、代耕代种、土地托管等方式促进农业适度规模经营,优化农业生产经营体系”等措施①,必然带来农村生产力与生产关系变革,从而影响农民收益,改变农村收入分配结构。具体来看,综试点影响农村收入不平等的理论机制如图1所示。

1.生产力效应分析

马克思的扩大再生产理论强调,扩大再生产包括内涵型扩大再生产与外延型扩大再生产两类。其中,外延型扩大再生产通过增加要素投入、创建新的工厂或扩大生产场所等提高产值产量,而内涵型扩大再生产强调通过技术进步提高劳动生产率,增加产值产量。综试点运行体现了农村第一、二、三产业融合过程,使原有的小农生产模式被机械化替代,传统的农业生产技术被注入工业化管理模式、技术手段等,实现了农业内涵型扩大再生产,通过技术进步改变了原有农产品生产要素构成与质量,提高了农业生产率,增加了从事简单农业生产的农户劳动收入份额。刘清春等[15]也证明了农业技术进步能促使农户增收,进而缩小农村居民收入差距。为分析这一内在影响机制,本文构建以下分析模型:

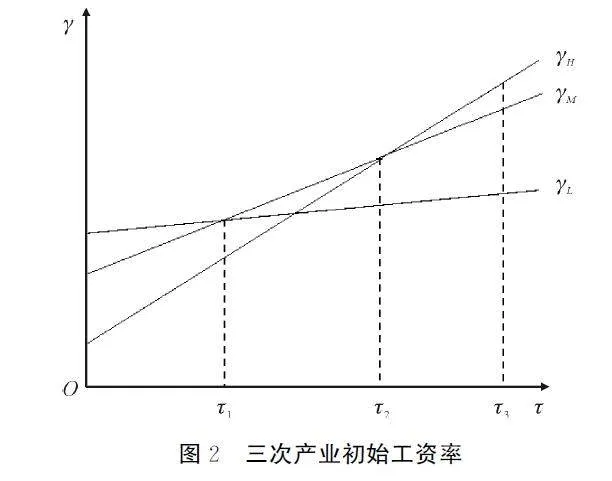

假定高收入群体人口总量为lH ,中等收入群体人口总量为lM ,低收入群体人口总量为lL ,所对应的工资率分别为γH 、γM 和γL ;借鉴徐春华等[16-17]的做法,将马克思采用的两大部类扩展为三大部类,将生产简单生产资料与消费品的部门划分为第一部类、将生产较复杂的生产资料与消费品部门划分为第二部类,将复杂程度更高的服务与知识生产部门划分为第三部类;农村劳动力间基本同质。

由于不同部类生产的复杂程度不同,三大部类的工资率存在差异,当工资仅满足劳动者购买生活资料αL 、αM 和αH 以及支付自身技能提升培训费用βL 、βM 和βH 时,三大部类的工资率可表示如下:

γL =αLτi +βL (1)

γM =αMτi +βM (2)

γH =αHτi +βH (3)

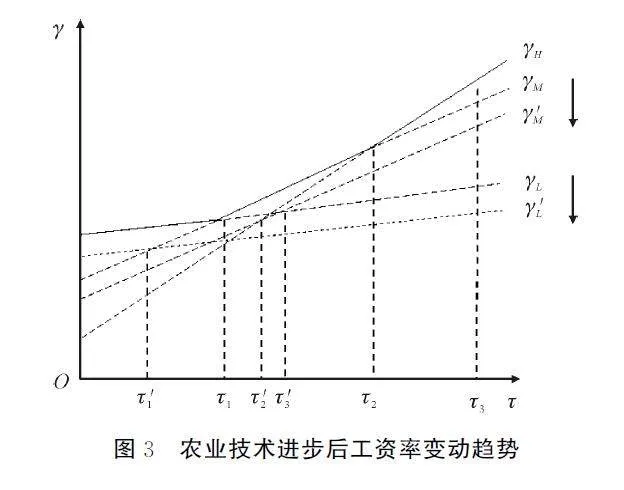

由于不同部类的复杂程度存在差异,故在第三部类从业的劳动者所需要付出的技能培训费用更高[14],因此有βH >βM >βL ;且由于不同部类复杂程度不同,当初始水平下各部类的单位劳动力为τi时,αL 、αM 和αH 也代表了三大部类各自的劳动生产率,故在初始状态下存在αH >αM >αL 的生产率产出关系,根据式(1)~(3)可知γH >γM >γL ,即因长期的工资率差异,导致低收入群体主要从事第一部类生产、中等收入群体主要从事第二部类生产、高收入群体主要从事第三部类生产。图2中Oτ1 代表第一部类初始劳动力需求量,τ1τ2 代表第二部类初始劳动力需求量,τ2τ3 代表第三部类初始劳动力需求量。

综试点建设以促进产业融合为目标,使第三部类的生产技术融入第一、二部类中,提升第一、二部类的技术水平,直接平衡三大部类间收入差异,同时也可能使技术资本替代劳动力,致使第一、二部类的劳动工资下降,导致第一、二部类劳动需求量变化,如图3所示。第一部类的劳动力需求量由Oτ1 减少到Oτ1'、第二部类的劳动需求量由τ1τ2减少到τ'2τ'3,相应地,γL 曲线向下移动到γL'的位置,且γM 曲线向下移动到γM' 的位置,此时,第一部类与第二部类集中的劳动力被迫向第三部类转移,在不考虑技能培训成本的情况下,第三部类就业供给量上升,提升了第一、二部类转出的劳动力收入。当考虑技能成本时,由于部类越高、劳动越复杂,且存在βH >βM >βL ,故为适应岗位需求,第一部类的劳动力需支付高于第二部类技能培训成本,但由于中等收入群体的初始工资率高于低收入群体,且在促进产业融合的相关政策中包含多项针对低收入群体的免费技能培训,从而弥补了低收入群体转向第三部类的技能成本,有利于低收入群体通过就业提升收入水平。

2.生产关系效应分析

在农村产业融合进程中,为适应生产力发展,以往的生产关系发生变革,引致劳动收入分配变动。一是综试点伴随着农业产业化发展,土地这一生产资料的承包权与经营权分离,引致农户收入分配关系变动。综试点要求农业产业融合发展,不断延长农业产业链,迫使单个农户占有的土地资料向少数大户、家庭农场、合作社或龙头企业等新型农业经营主体流转、集中,从而产生两种变化。一方面,仅保留承包权的单个农户将积累大量剩余劳动时间;另一方面,生产资料大规模集中下,第二、三产业技术更易融入农业生产过程中,使农户以家庭为单位的劳动力再生产过程与城市现代部门就业的劳动过程在空间上不再分离。这两种变化共同促使单个农户将剩余劳动时间在本区域内转化为有效生产力,既能通过土地租金缓解与外出务工人员的收入差距,也可通过剩余劳动时间使用弥补收入不足[11]。此外,综试点建设中,农业相关的制造业与服务业发展倒逼原有农业技术改进,延伸农产品价值链,使三次产业间资本有机构成与劳动生产率不断趋近,在农村形成以满足外部需求为主的产业协同关系,从而更加合理地配置各产业就业人员,使社会必要劳动时间在组织内各部门均衡配置,平滑三次产业中从业农户的收入差距。二是综试点要求以农村集体组织、农民合作社为主要载体,这将使农村内部形成连接紧密的利润链,改变农产品交换与利润分配关系。农村集体组织和合作社发展过程中,将重构原有的乡村社会资本,将从事农业、工业与服务业的农户重新组织,形成利益共同体,将以往割裂开的生产、交换关系内化为组织内部行动,既通过组织协同治理、转移支付,平衡农户间收入差距,又通过农业合作组织风险共担机制,规避“谷贱伤农”问题,提高农业生产主体的生产活力,增加农业生产收入,平衡其与其他主体间收入差距。

综上,本文提出以下假设:综试点将对不同农民群体产生异质性增收效应,增加低收入群体收入,平衡农村不同群体间收入差距。

三、研究设计

(一)模型设定

为检验农村产业融合的农民共富效应,使用综试点构造准自然实验。由于综试点为分批实施,而传统双重差分(DID)分析方法仅能评估政策在单一时间的实施效果,故构造多期DID模型,估计农村产业融合对农民收入差距和不同群体收入的影响效应。

indit =β0+β1pasi ×aftt +ΣmβmXit +ui +λt +εit (4)

incit =β2+β3pasi ×aftt +ΣmβmXit +ui +λt +εit (5)

其中,i 代表县级市,t 代表年份,indit 表示i县域t 年的农民收入差距水平,incit 表示 i县域t 年的农户收入水平;pasi 表示综试点的虚拟变量,如果某县设立了综试点,则pasi 取值为1,反之,取值为0;aftt 为政策实施时间虚拟变量,若果t 年起该县域设立了综试点,则aftt=1,反之,aftt=0。β0、β2 为截距项,β1、β3 为政策效应估计参数;Xit 代表一系列控制变量;ui 代表个体效应;λt 代表时间效应;εit 为随机扰动项。

(二)变量选择

1.被解释变量

本文研究目标在于回答农村产业融合能否促进农民共同富裕,故被解释变量用以表征农民收入差距。在此,使用以下两种方式进行测度。一是借鉴Bird等[18]的研究,构建以农村居民人均可支配收入为基础的修正加权变异系数进行测度。

其中,indwi 代表农村收入差距指数,inci 和incj 分别代表第i和j 个县农村人均可支配收入;incw代表全国各县农村人均可支配收入的加权平均值;pi 和pj 代表第i和j 个县的农村总人口数;P 代表全国农村总人口数,该指数越大表示农民收入差距越大,若估计结果显著为负向,则表明农民收入差距被缩小,即能促进农民共同富裕。

二是借鉴程名望等[5]的研究,根据农民可支配收入水平,取0.25、0.75两个分位点,从低到高将收入水平处于0.25分位点以下的划分为低收入群体、处于0.25~0.75分位点的划分为中等收入群体、处于0.75分位点以上的划分为高收入群体,进而检验农村产业融合对不同收入群体收入的影响效应,用以探析农村产业融合的收入分配调节作用来源。

2.解释变量

本文的核心解释变量为农村产业融合。以往对产业融合进行测度的文献集中在以下几方面。一是使用线性回归、相关系数等测度产业间关联程度[19],表征产业融合,但该方法难以反映产业融合程度和过程。二是采用赫芬达尔系数、相关系数优势指数、专利系数分析法等近似测度产业融合程度[20],但该方法需要对行业分类,易出现系统性错误。三是利用投入产出法或社会网络分析法分析产业间的紧密联系程度[21],但该方法更有利于测度制造业产业融合水平,在农业产业融合测度中难以实现,且从农业产值、农业发展、机械化程度等多维指标构造测度体系,很可能因变量相关性造成内生性问题,也无法反映产业融合的过程与特征。鉴于此,本文以综试点表征农村产业融合。

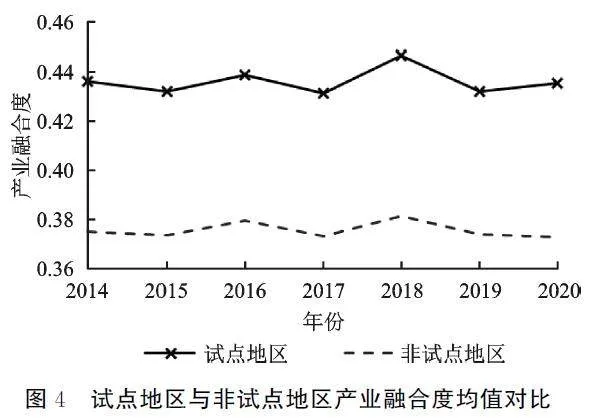

为证明综试点建设能代表农村产业融合,借鉴陈学云等[22]的测度方法,构建系统耦合模型,从产业综合协调度与产业耦合度两个层面对农村产业融合程度进行测度,并根据测算结果绘制综试点与非试点地区的产业融合程度变动趋势(见图4)。

其中,D 为农村产业融合度;C 为综合协调度;T 为产业耦合度。M'i 表示第i 产业发展指数,Mi 为县级地区第i 产业产值,其中i 的取值范围是1、2、3。e、f、g 分别是第一、二、三产业的待定系数,表示其在产业融合过程中的重要性。在此,基于整体性观点,本文认为各产业对于产业融合的重要程度是相等的,因此e=f =g =1/3。

样本考察期内,综试点地区的产业融合平均水平显著高于非试点地区,证明综6b7b6f8233b735ad2a773c123cb279518475e3ffd985109f5ff7fb1f4681c798试点地区在选取时确实考虑了当地的产业融合水平和潜力,因此,综试点能够表征农村产业融合水平。

3.控制变量

影响农户收入增长的因素较为复杂,为避免遗漏变量导致估计结果偏误,考虑到农户可支配收入主要来源于家庭经营收入、工资性收入、转移支付收入与财产性收入等,同时兼顾县域统计数据指标口径,选择土地面积、农用机械化水平、粮食生产产量、金融发展状况、人力资本以及财政收入水平等6个变量作为控制变量。

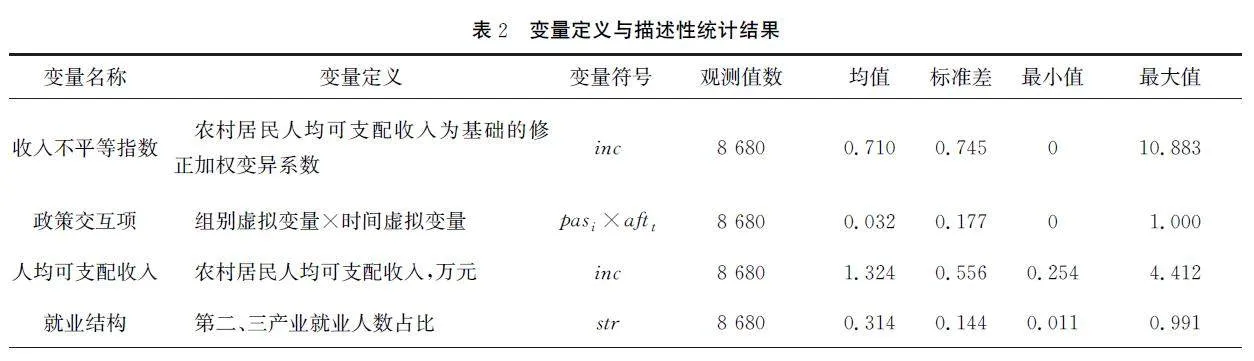

(三)数据说明与描述性统计

由于综试点起初设立时间为2017年,为精准构造准自然实验,选取2017年前三年和后三年的数据样本,即2014—2020年中国1 240个县域的面板数据进行分析,在数据可得性的限制下,最终选取出93个处理组。其中,国家级综试点处理组18个,省级综试点75个。综试点相关政策信息由笔者手工在各地方政府网站检索得到。为保障信息准确可靠,通过与各地方政府农业农村厅和财政厅沟通最终确认,并在数据处理时考虑政策实施可能存在时滞,把综试点设立时间在当年6月30日之前定为当年,在6月30日之后定为下一年;其余县域数据来源于《中国县域统计年鉴》、各省份统计年鉴或各地方政府网站,存在缺失值时采用线性插值法补全。中国家庭追踪调查(CFPS)数据来自北京大学和国家自然科学基金资助,北京大学中国社会科学调查中心执行的中国家庭追踪调查。为消除数据量纲造成的估计结果偏误,对所有原始数据进行标准化处理。各原始数据的描述性统计结果如表2所示。

四、实证分析及稳健性检验

(一)基准回归结果

本文使用多期DID模型,估计以综试点为代表的农村产业融合政策对农民收入差距的影响效应,结果如表3所示。第(1)列的结果显示,综试点的农民收入差距显著缩小,证明农村产业融合总体能起到调节收入分配、促进农民共同富裕的积极作用。此外,第(2)~(4)列的估计结果表明,综试点的低收入群体收入水平显著提升,但中、高收入群体的收入水平无显著变化。借鉴程名望等[5]的研究并结合第(1)列结果可知,综试点设立有利于低收入群体在农村产业融合发展过程中提高收入,进而调节不同农民群体的收入分配结构,促进农民共同富裕。这一结论证明了本文的理论假设,即以综试点为代表的农村产业融合政策对农民收入的共富效应确实存在。

(二)稳健性检验

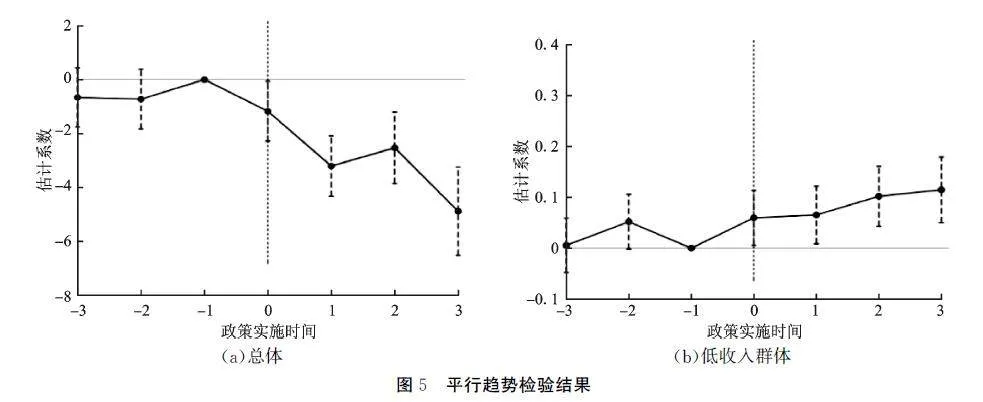

1.平行趋势与动态效应检验

为排除其他随机因素干扰,同时检验综试点政策的动态效应,采用事件研究法进行分析。

其中,αm 代表估计系数,它能反映综试点与非试点在时间趋势上的差异。pasit 为综试点第t 年的虚拟变量,α0 是截距项。本文将t的取值设定为[-3,3],将t≤ -3全部定义为t=-3,并将t=-1设定为基准期,将t ≥3全部定义为t=3,估计结果如图5所示。在政策实施前所有的估计系数不显著且接近0,证明两组样本的处理组与对照组存在共同趋势,使用双重差分模型较为科学;在政策实施后,图5(a)中对收入不平等的影响作用为负向,且系数绝对值总体呈扩大趋势,显著性也逐渐增加,证明综试点政策对缓解收入不平等的作用随时间不断增强;图5(b)中对低收入群体增收的估计系数在政策实施后也不断扩大,同样也证明综试点政策在促进低收入群体增收方面具有可持续性。

2.安慰剂检验

为避免分组差异干扰估计结果,通过1 000次随机设定处理组与对照组,分别对总体样本和低收入群体样本进行安慰剂检验,得到1 000个回归系数,其系数分布的核密度如图6所示。图中直线为基准估计系数,随机分组的系数绝对值均小于真实值绝对值,由此证明基准回归结果稳健,即综试点的共富效应并未因分组差异导致估计结果变化。

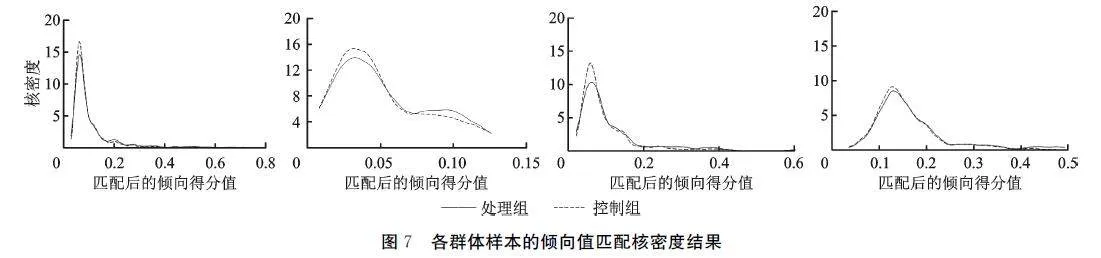

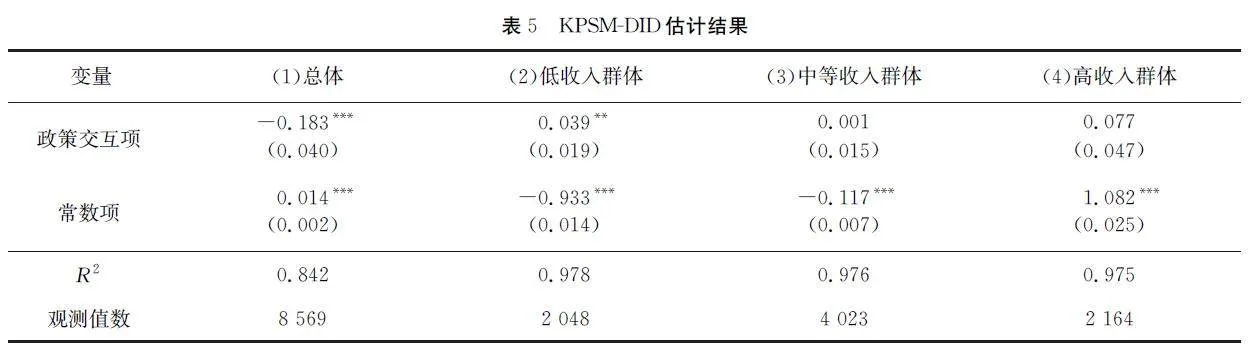

3.构造匹配样本检验

为避免估计样本存在自选择问题,提高处理组与对照组匹配度,使用倾向值匹配(KPSM-DID)估计。在此,协变量选用经济发展水平(人均GDP)、产业融合度、人力资本水平、农业机械化水平、土地规模、融资能力等。在核匹配后,其样本的核密度估计结果如图7所示,可见,对照组与处理组在匹配后具有较高的重合度。此外,匹配后的样本估计结果(见表5)和匹配前基本一致,证明本文基准回归结果稳健。

4.剔除其他政策干扰

经过对样本期县域可能作用于农民收入差距的其他政策进行梳理,同时参考黄杏子等[23-24]的研究,本文认为精准扶贫政策、扶贫改革试验区、休闲旅游示范区等政策试点均可能对估计结果产生干扰,故剔除了以上三种政策试点地区①后进行再估计。估计结果显示,综试点的农民收入差距显著缩小,且低收入群体增收效应显著,证明基准回归结论并未受到其他政策干扰,估计结果稳健。

5.更换数据及被解释变量测算方法的稳健性检验

为避免本文所选取的县域研究对象间存在较强的异质性,以及使用变异系数法测算收入差距无法精准刻画农民个体间收入差异,导致估计结果偏误。在此,选择2016、2018和2020年三期CFPS数据③与县域宏观数据进行匹配,并借鉴单德朋等[25]的做法,使用收入距的测度方式④计算微观层面农民个体间收入差距,以此代替基准回归的被解释变量。具体测度指标使用 CFPS数据库中的农村居民家庭人均收入,在估计时,为避免微观层面的个体差异,仅保留了农村居民的样本数据,同时控制了包含个体人口学信息的相关变量,包括受访者个体的年龄、性别、婚姻状态、工作情况、健康水平以及学历水平等。回归结果显示:在更换了数据以及被解释变量的测算方法之后,回归结果与基准回归基本一致,由此进一步证明本文基本结论的稳健性。

6.构造三重差分模型检验

为进一步验证综试点的农民共富效应源于政策对各收入群体的异质性增收作用,分别对高、中、低收入群体赋值0、1、2,即数值越大则收入水平越低,形成一组表示收入水平的虚拟变量,进而利用三重差分模型对基准回归、KPSM-DID、剔除三种干扰政策、更换数据及被解释变量不同收入分组估计结果进行检验。结果显示,估计系数均显著为正,说明收入水平越低,综试点的农民增收效应越强,由此证明农村产业融合平衡农民收入差距的积极效应源于其对低收入群体的增收作用。

五、进一步讨论

(一)传导机制检验

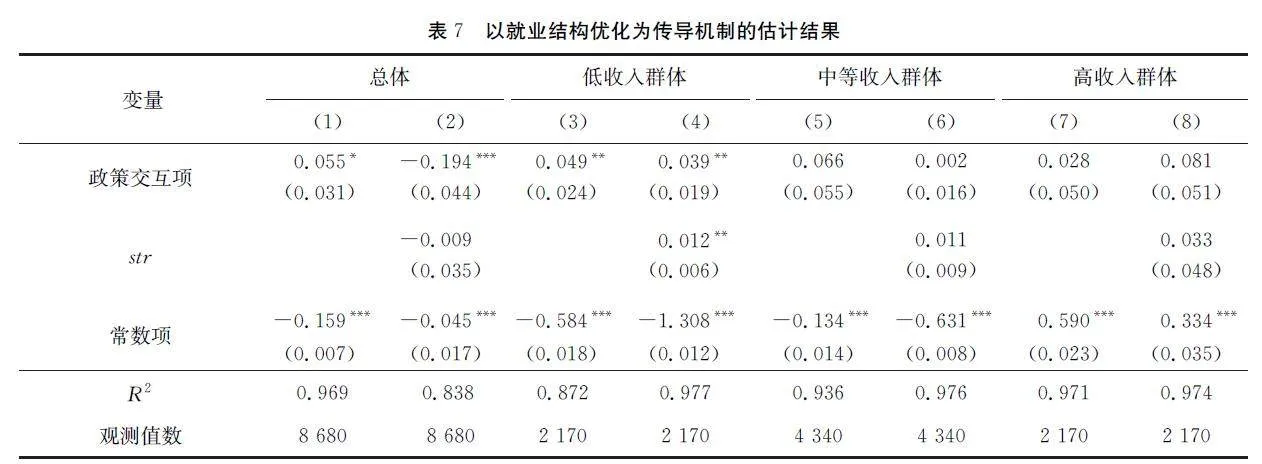

本文理论机制分析表明,农村产业融合会通过提升农业生产率、优化就业结构等作用于农民收入分配关系,为检验是否存在这一机制,使用分步回归法进行机制检验。估计结果如表6和表7所示。

表6第(1)列的估计结果显示,综试点的农业生产率显著提升,第(2)列的估计结果表明在控制了综试点的共富直接效应后,农业产业效率提升仍会缩小农民收入差距,且对比表3第(2)列的估计结果,综试点的共富效应依然显著,由此证明提升农业生产率是试点政策发挥效应的重要途径。表6第(3)(4)列结果表明,虽然农业生产率与低收入群体收入间存在显著正相关关系,但综试点内低收入群体的农业生产率并未显著提升;第(5)(6)列结果显示,提高农业生产率是中等收入群体增收的重要途径,但由于表3第(3)列已经证明农村产业融合难以促进中等收入群体增收,致使此时农业生产率这一中介机制存在的结果存疑①;表6第(7)(8)列结果显示,综试点无法通过提升农业生产率促进高收入群体增收。为保障以上结果稳健,增加对第(3)(4)列的Sobel检验,结果(z=0.231)不支持设立综试点通过增强农业生产率促进低收入群体增收的假设。

表7第(1)(2)列结果显示,综试点的就业结构得到显著优化,虽然在控制了政策的直接共富效应后,优化就业结构对缩小农民收入差距的作用并不显著,但第(4)(6)(8)列结果却显示,就业结构优化仅能提高低收入群体收入水平,且第(3)列结果显示,综试点的低收入群体显著增收。以上结果共同证明综试点设立能通过优化就业结构、提升就业质量,进而促进农民共同富裕,且这一效应的发挥途径为低收入群体就业结构优化。为保障以上结果稳健,在此对优化就业结构这一机制进行Sobel检验,检验结果(z=-3.664)也支持这一结论。可见,就业结构优化是农村产业融合促进农民共同富裕的主渠道,会通过增加农村低收入群体就业,不断缩小低收入群体与中、高收入群体间收入差距,实现农民共同富裕目标。

(二)产业融合特征异质性检验①

1.产业融合主体异质性检验

农村产业融合具有多种类型,因此,以往学者曾从农业产业链延伸、农业多功能性发挥、农业服务业融合等多角度构建产业融合的测度指标体系[26],但并未详细分析差异化的产业融合主体是否会带来异质性的增收效应。本文理论机制分析得出,农业生产率提升是农村产业融合缩小收入差距的重要途径,而产业结构升级是农业生产率提升的重要根源。钟漪萍等[24]证明了农旅融合能促进产业结构优化升级,但是否农业功能性延伸也能带来产业结构优化升级,进而缩小收入差距呢? 为回答这一问题,并进一步剖析本文的理论机制,在此,依据综试点项目的功能性目标,将其划分为农业产业侧重型和农旅休闲侧重型两类。其中,农业产业侧重型是指农业发展基础好,以农业生产、产业加工为核心功能,主要发展基础农业与特色农业的综试点项目,如河北的“花乡果巷”、四川都江堰、浙江“花香漓渚”,在本文中简称为“农工融合”;而农旅休闲侧重型是指在旅游资源较好或旅游市场较成熟的地区,以田园意向为基础,将农业建设作为旅游平台的项目,主要以生态度假为重点,满足休闲观光与农事体验目标,具体如广东斗门“岭南大地”、浙江安吉“田园鲁家”等,在本文中简称为“农旅融合”。在划分之后,农工融合型综试点项目共38个,而农旅融合型项目共55个,使用多期双重差分模型进行分类型回归。估计结果显示,从总体效应分析,农旅融合型政策在缩小收入差距、优化收入分配结构方面具有更强作用。从不同收入群体分析,实施农旅融合型政策能显著增强低收入群体收入水平,但农工融合型试点政策对低收入群体收入水平提升并无显著效应;无论是农旅融合型还是农工融合型政策均无法显著提升中、高收入群体的收入水平。究其原因在于,农旅融合主要作用于农村居民的工资收入与资本收入[23],由于低收入群体的劳动技能和教育水平较低,无法在农工融合中迅速实现就业,但以服务业转型为主要特征的农旅融合却能为低收入群体提供更多就业岗位,使其通过就业显著提升工资收入。可见,在缓解收入差距方面,农旅融合型试点政策效应更强,这也是农旅融合在促进农民共同富裕方面具有积极作用的原因。

2.产业融合区位异质性检验

产业区位选择决定了产业融合发展的深度与广度,也会影响劳动力转移成本,作用于就业结构。新古典贸易理论和“核心—边缘”理论均证明,运输成本会改变产业区位选择和资源空间分布,从而改变中心城市和外围城市的要素收益差距。那么,在中国的城乡二元经济结构下,究竟在靠近城市还是远离城市的地区推进产业融合更有利于缩小农民收入差距呢?

探讨这一问题,有助于为综试点设立及政策扩散提供依据。在此,依据综试点距离县城中心的通勤时间,将综试点划分为近郊型与远郊型两类。具体而言,将距离县城中心通勤时间在1小时之内的综试点设为近郊型,在1小时之外的综试点设为远郊型②,进而对两类综试点效应进行再检验。估计结果表明:在近郊,综试点的低收入群体增收效应显著且各群体间收入差距明显缩小,即近郊设立综试点的农民共富效应源自低收入群体与中、高收入群体间差距缩小。这一结论对Baum-Snow等[28]的研究提出了质疑,即农村产业融合不会因城市的资源“虹吸效应”而挤出农民收入,反而会因市场通达性、贸易成本降低等原因,促进农村低收入群体增收。在远郊,综试点的农民收入差距也显著缩小,但其积极作用发挥更依赖中等收入群体增收,即综试点的低收入与中、高收入群体间差距虽会有所扩大,但中、高收入群体间差距缩小却弥补了这一马太效应,最终仍能促进农民共同富裕。其中,中等收入群体显著增收的原因在于,远郊型综试点大多以农业产业化发展为主要特征,注重发展现代农业和智慧农业,更需要具有一定技能的劳动力,而中等收入群体较低收入群体具有更高技能,更能胜任农业产业化发展需求,故远郊型综试点更易通过增加就业提升中等收入群体收入水平。综上,在近郊推进产业融合能缩小低收入群体与中、高收入群体间差距,而在远郊推进产业融合却有利于缓解中、高收入群体间差距,最终均能实现农民共同富裕目标。

(三)产业融合基础异质性检验

1.本地资源禀赋

传统的比较优势理论强调产业结构转型依赖禀赋驱动,不同地区的要素禀赋决定了产业发展的比较优势,使产业结构转型在区域间存在差异化转型成本,即具有比较优势的地区产业转型成本更低。而新结构经济学理论则认为,为支持产业结构升级,应对转型成本较高的产业给予一定的扶持,弥补该产业的转型成本,推进产业结构转型升级,但这一理论是基于效率提升视角提出的。那么,在共同富裕目标下,这一理论是否依然成立值得探讨。鉴于此,有必要研究在不同禀赋条件下综试点建设这一带有产业扶持性质的政策效果,从公平视角检验新结构经济学的产业扶持理论。

虽然以往研究认为经济基础对产业融合的增收效应存在异质性作用[29],但其产业融合是根据产业发展基础直接测算得出的,且单一讨论农民增收效应,忽视了农村产业融合政策的公平效应。那么,这一带有政策扶持特征的产业融合试验究竟在哪一类禀赋区域实施更有效? 本文依据产品空间理论,从财政基础、产业基础和要素基础三方面构建指标,具体包括财政收入、第一产业增加值、第二产业增加值、第三产业增加值、固定资产、人力资本等6个指标,进而使用熵值法将6项指标聚合为产业融合本地资源禀赋指数,并将样本县域根据所测指数中位数划分为强禀赋与弱禀赋两个区域,从而估计在不同禀赋条件下,综试点对农民收入的影响效应。估计结果显示:在弱禀赋区域,综试点的农民收入差距显著缩小,且各群体中仅低收入群体增收明显;但在强禀赋区域,综试点的农民共富效应并不显著。可见,综试点建设激发了弱禀赋区域促进共同富裕方面的后发优势。究其原因在于,综试点建设中政府通过各类项目资金、政策倾斜等,部分弥补了弱禀赋区域的产业发展资源不足,且在政策实验的政治信号功能加持下[30],进一步嫁接社会资源,激发产业融合活力与后发优势,促进农业技术进步,提高农民生产收益,平衡不同群体间收入差距。而在强禀赋区域,产业融合的成本较低,产业融合程度较高,单一试点政策对融合广度与深度的撬动作用不强,致使其在调节收入分配方面的作用难以显现。虽然以往研究较少探讨产业扶持政策的公平性效应,但大量研究表明,对欠发达地区或资源禀赋较差区域的政策扶持有利于促进区域协调发展[31]。本文的研究结论与以往学者的观点不谋而合,证明了对弱禀赋区域的产业政策支持更有利于缓解收入不平等,促进农民共同富裕,这也从公平视角验证了新结构经济学理论。

2.行政资源支持

行政资源包括合法性权威、财政资源、公共人力资源、行政知识和技能等。新结构经济学理论认为不存在比较优势的区域,追求创新与结构转型将面临较高的学习成本,而如何引导其跨越资源禀赋限制,摆脱路径依赖,谋求创新与转型,就需要政府通过行政资源进行创新或转型补贴,进而弥补地方创新与转型所带来的风险损失。这使得行政资源禀赋成为产业融合政策效应的重要约束条件。以往学者均认为政府行政级别越高,掌握的行政资源配置能力越强,越有利于提升经济绩效[32]。那么,是不是行政级别越高的政府主体推动产业融合,农民的共富效应越强呢? 回答这一问题不仅能从农村产业融合视角解释新结构经济学的相关理论,也能在农村收入分配领域为建设“有为政府”提供思路。鉴于此,本文将综试点进一步分为国家级与省级两类,沿用多期DID模型进行估计。估计结果表明:无论是国家级还是省级综试点,农民收入差距均显著缩小,由此证明新结构经济学关于政府干预产业转型的有效性论断。但相比之下,国家级综试点的农民共富效应更大,原因在于,行政级别高、资源配置能力强的状况下,农村产业融合深度与广度延伸,激发了政策的共富效应。此外,国家级与省级综试点的农民共富效应均源于其对低收入群体的收入拉动作用,国家级综试点的低收入群体增收效应达到省级的2.17倍。可见,在更高级别行政资源支撑下,综试点设立的收入分配调节作用被进一步放大。以上结论验证了政府资源性支持对促进农村产业融合、提高农民收入、缩小收入差距具有重要作用,由此进一步印证了新结构经济学关于产业扶持的相关理论。

六、结论与政策建议

本文在促进农民共同富裕的目标下,构建政治经济学分析框架,厘清农村产业融合作用于农民收入分配的理论机制,并以综试点为代表,利用中国1 240个县域2014—2020年的数据样本,构建DID模型,共同验证农村产业融合影响农民共同富裕的客观效应。主要研究结论如下:第一,以综试点为代表的农村产业融合政策能显著促进低收入群体增收,进而缩小农村内部收入差距,促进农民共同富裕,利用多期CFPS微观数据再检验,或剔除精准扶贫、扶贫改革试验区、休闲旅游示范区等政策样本后,该结论依然成立;第二,农村产业融合会通过提升农业生产率、优化农民群体就业结构,促进农民共同富裕,但低收入群体增收主要依赖产业融合带来的就业结构优化效应;第三,农村产业融合的农民共同富裕效应存在产业融合特征依赖性,其中,建设农旅融合型综试点,因能增加低收入群体就业水平,较农工融合型政策具有更强的农民共富效应,而在近郊促进农民共富效应来源于低收入群体与中、高收入群体间差距缩小,在远郊则来源于中、高收入群体间差距缩小;第四,农村产业融合更能弥补弱禀赋区域的产业发展短板,激发其在促进共同富裕方面的后发优势,且加大行政资源支持力度,也能增强产业融合的共富效应。以上结论丰富了库兹涅兹收入分配理论在中国农村的研究,也在农村地区验证了新结构经济学关于产业扶持的相关理论,为推进共同富裕的产业扶持政策设计提供了理论与实践依据。基于以上结论,本文得到以下政策启示:

一是加大力度支持农旅融合型试点建设,优化低收入群体就业结构。本文研究结论表明,综试点低收入群体通过就业结构优化显著增收,且农旅融合型政策具有更大的农民共富效应。因此,应在综试点建设中重点支持各类农旅融合型综试点建设,通过提高农旅融合项目配套资金支持、完善试点地区土地流转制度、引导社会力量参与综试点建设等措施,不断引导现有综试点发展农旅融合型产业;此外,支持各省份根据自身县域发展特点,出台相关支持综试点的政策细则,引导各省级综试点发展农旅融合型产业。

二 是依据区位与农民收入实际,选择性设立综试点。本文研究结论表明,在近郊设立综试点有利于平衡低收入与中、高收入群体间差距,而在远郊设立综试点有利于平衡中、高收入群体间差距。鉴于此,应通过省级政府对拟设立综试点的地区农户收入水平进行全面调研,了解低收入与中等收入群体占比。同时,在低收入群体占比较高的县域,将综试点设在近郊区,发挥县城对产业融合的带动作用;而在中等收入群体占比较高的县域,将综试点设在远郊区,不断提高农业产业效率,提高中等收入群体收入水平,缩小中、高收入群体间收入差距,促进农民共同富裕。

三是客观评估县域发展基础,利用政策扶持推进产业融合。本文研究结论表明,在资源禀赋较差的区域,实施推进产业融合的政策更有利于促进农民共同富裕。鉴于此,应客观评估各县域财政基础、产业基础、要素基础,在基础薄弱的区域,依托设立综试点项目,为区域内的特色农业、优势产业提供融资、技术、公共基础设施等支持,并对接社会资源,弥补该区域的农业产业转型成本,促进特色农业与优势产业不断向第二、三产业迈进,确保在政府试点政策的资源扶持下,不断优化发展环境,提高产业融合发展能力,创造更多就业岗位,以产业发展助力巩固脱贫攻坚成果,促进农民共同富裕。

参考文献:

[1] 谢玲红,魏国学.共同富裕视野下缩小农村内部收入差距的现实挑战与路径选择[J].经济学家,2022(9):119-128.

[2] LINDER T P H, WILLIAMSON J G. Unequal gains: American growth and inequality since 1700[J]. Business History Review,2016,22(4):254-339.

[3] ALLEN R C. Engels’ pause: technical change, capital accumulation, and inequality in the British industrial revolution[J]. Explorations in Economic History,2009,46(4):418-435.

[4] 唐跃桓,杨其静,李秋芸,等.电子商务发展与农民增收:基于电子商务进农村综合示范政策的考察[J].中国农村经济,2020(6):75-94.

[5] 程名望,史清华,JIN Y H,等.农户收入差距及其根源:模型与实证[J].管理世界,2015(7):17-28.

[6] JANG W, KLEIN C M. Supply chain models for small agricultural enterprises[J].Annals of Operations Research,2011,190(1):359-374.

[7] ZHANG H, WU D L. The impact of rural industrial integration on agricultural green productivity based on the contract choice perspective of farmers[J]. Agriculture,2023,13(9): 1851.

[8] SU G B, JIANG H M. Influence of rural industrial integration on farmers' income in China based on the synergy and substitution of rural transportation infrastructure[J]. African and Asian Studies,2022,21(4):367-394.

[9] 葛继红,王猛,汤颖梅.农村三产融合、城乡居民消费与收入差距:效率与公平能否兼得? [J].中国农村经济,2022(3):50-66.

[10]赵雪,石宝峰,盖庆恩,等.以融合促振兴:新型农业经营主体参与产业融合的增收效应[J].管理世界,2023(6):86-100.

[11]齐文浩,李佳俊,曹建民,等.农村产业融合提高农户收入的机理与路径研究:基于农村异质性的新视角[J].农业技术经济,2021(8):105-118.

[12]CHEN X W, ZHANG T Y, JIA F. Industry convergence as a strategy for achieving sustainable development of agricultural complex: the case of Sandun-Lanli in China[J].Business Strategy and the Environment,2020,29(6):2679-2694.

[13]PILLAY M, ROGERSON C. Agriculture-tourism linkages and pro-poor impacts: the accommodation sector of urban coastal KwaZulu-Natal, South Africa[J].Applied Geography,2013,36(4) :49-58.

[14]马克思恩格斯文集:第8卷[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编译.北京:人民出版社,2009:19.

[15]刘清春,张莹莹, LAWELL C C L.创新与收入不平等[J].南方经济,2017(2):24-39.

[16]徐春华.人工智能、一般利润率与全球性长期产能过剩:政治经济学三大部类视角[J].经济管理,2024(1):5-24.

[17]郑志国.国民经济三大部类结构演化规律:马克思的社会再生产理论继承与创新[J].马克思主义研究,2017(2):44-61.

[18]BIRD R M, TARASOV A V. Closing the gap: fiscal imbalances and intergovernmental transfers in developed federations[J].Environment and Planning C: Politics and Space,2004,22(1):77-102

[19]FAI F, VON TUNZELMANN N. Industry-specific competencies and converging technological systems: evidence from patents[J].Structural Change and Economic Dynamics,2001,12(2):141-170.

[20]CURRAN C, BRORING S, LEKER J. Anticipating converging industries using publicly available data[J].Technological Forecasting & Social Change,2010, 77(3):385-395.

[21]姚星,蒲岳,吴钢,等.中国在“一带一路”沿线的产业融合程度及地位:行业比较、地区差异及关联因素[J].经济研究,2019(9):172-186.

[22]陈学云,程长明.乡村振兴战略的三产融合路径:逻辑必然与实证判定[J].农业经济问题,2018(11):91-100.

[23]黄杏子,沈扬扬,周云波.精准扶贫政策的减贫长效性作用分析:基于贫困脆弱性视角[J].当代经济科学,2023(4):97-110.

[24]钟漪萍,唐林仁.农旅融合减缓农村贫困机理与实证研究[J].华中农业大学学报(社会科学版),2020(3):43-52.

[25]单德朋,张永奇.农村家庭老人照料与农户内部收入财富不平等:基于CFPS 2018数据的实证分析[J].农业技术经济,2022(12):88-99.

[26]谭燕芝,姚海琼.农村产业融合发展的农户增收效应研究[J].上海经济研究,2021(9):91-102.

[27]BARON R M, KENNY D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual,strategic, and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology,1986,51(6):1173-1182.

[28]BAUM-SNOW N, HENDERSON J V, TURNER M A, et al. Does investment in national highways help or hurt hinterland city growth?[J].Journal of Urban Economics,2020,115:103-124

[29]朱桂丽,洪名勇.农村产业融合对欠发达地区农户收入的影响:基于西藏532户青稞种植户的调查[J].干旱区资源与环境,2021(1):14-20.

[30]李娉,邹伟.权威调控与知识生产:中国政策试验的双重逻辑:基于能源领域四项试点的案例比较[J].中国行政管理,2022(5):89-96.

[31]余林徽,马博文.资源枯竭型城市扶持政策、制造业升级与区域协调发展[J].中国工业经济,2022(8):137-155.

[32]刘灵辉,张迎新,傅鑫艺.从分权看发展:“省直管县”改革如何促进县域经济增长? [J].当代经济科学,2023(2):58-72.

编辑:郑雅妮,高原

基金项目:国家自然科学基金面上项目“我国经济高质量发展损失研究:基于财政失衡下地方政府行为偏向的分析”(72074180);国家社会科学基金项目“数字化驱动区域经济协调发展的机制与路径研究”(23FGLB057);陕西省社会科学基金项目“陕西促进数字经济与实体经济深度融合研究”(2023SJ11)。