数字经济驱动宏观经济治理体系完善的理论逻辑与政策实践

2024-09-18刘航高菲马品

摘要:数字经济发展是供给—需求实现总量平衡、结构适配、质量协同升级的关键连接点。揭示数字经济下宏观经济的运行机制,研究适应数字经济的宏观经济治理体系,对于促进数字经济和实体经济深度融合有重要启示。基于马克思社会再生产理论,构建包含数字生产及其下游部门的四部类再生产模型。研究发现:数字要素部门的资本积累对总产出增长有棘轮效应;一旦发生负向的需求冲击,数字经济将有助于宏观经济保持韧性,避免短期总产出大幅减少;数字要素部门的相对独占性将可能削弱扩张性需求管理的政策效果。面对数字经济兴起对社会生产组织方式和运行模式的冲击,中国展开了完善宏观经济治理体系的政策实践。具体包括:发挥数字经济的高能增长极作用,协同推进需求总量调控与供给体系质量提升;释放数字经济的创新驱动力,构建适应数字技术创新周期的宏观资源筹措、调峰和配置机制;激活数字经济的要素黏合效应,形成宏观经济政策与产业、区域等政策紧密配合的宏观治理体系。

关键词:数字经济;宏观经济治理;社会再生产理论;资本积累;新质生产力

文献标识码:A 文章编号:1002-2848-2024(04)-0001-13

一、问题提出

以大数据、云计算、物联网、区块链等为代表的数字技术快速兴起,数字作为一种新型生产要素深度参与生产过程,催发生成了数字技术、数字基础设施、数字平台与组织、数字市场、数字化治理等共同构成的数字经济。党的二十大报告把加快数字化发展作为建设现代化产业体系的重要内容和关键步骤,提出“加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群”[1]。《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》提出“建立安全可控、弹性包容的数据要素治理制度”,对构建数据要素流通和交易的治理体系作出要求①。除了数据要素治理,如何使数字经济更有效地赋能多维度的治理变革,也越来越受到广泛关注。2023年2月,中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,强调全面提升数字中国建设的“整体性、系统性、协同性”,以数字化驱动生产生活和治理方式变革①。作为国家战略引领、前沿技术驱动和多元要素支撑的经济新形态,数字经济如何有效推动社会生产的组织方式和制度安排变革,赋能各层面的治理体系和治理能力现代化进程,这一问题具有重要的研究价值。

目前已有文献从不同角度论证了数字经济发展对各个维度治理优化的驱动效应,或研究了数字经济下治理方式变革的主要趋势。第一,研究数字经济发展对企业治理模式和绩效的影响。Lafarre等[2]认为区块链技术可降低股东投票成本和公司组织成本,提高决策速度;Zhu[3]发现大数据有助于外部投资人降低信息成本,对管理者形成有效激励和约束;戚聿东等[4]认为数字经济推动了双重股权结构普及,有助于激励智力资本投资;陈德球等[5]认为数字经济下公司治理应关注掌握核心技术和关键资源的创始人及业务团队,重视人力和技术资本的长效价值;祁怀锦等[6]通过实证检验中国上市公司数据,发现数字化可通过弱化信息不对称和管理者决策非理性,提高公司治理水平。第二,探究数字经济下产业治理新路径。如许恒等[7]基于对非对称竞争博弈模型的推导,得出动态竞合式产业治理可增进数字部门技术溢出的结论;张晓[8]借鉴经济合作与发展组织(OECD)国家经验,认为数据因其准公共物品属性易出现供给不足,应从基础设施管理、安全管理和隐私保护三方面优化治理体系;张文魁[9]提出实施可嵌入式数权体系和算责制度等产业规制手段,以防止数据滥采滥用、算法过度使用。第三,研究数字经济对社会及政府治理变革的推动作用。Niu[10]认为数字经济只有成功推动社会治理变革,才能获得可持续发展的空间;Ali等[11]通过对20个亚洲经济体的实证分析,发现数字经济与电子政务发展之间存在明显的双向因果关系;Obendiek[12]认为由于各国对数字经济理解和愿景的差异,跨国数据治理的协调难度非常大,须以重构数据管辖权为起点,推动全球规则变革;蔡跃洲[13]指出数字经济兴起有助于构建数据驱动的科技创新新型举国体制,为完善国家治理体系提供了新思路。

现有文献研究了数字经济对企业、产业、社会等方面治理及其成效的影响,提出了适应数字经济的治理新模式。然而,目前关注数字经济推动宏观经济治理变革的研究相对较少。仅个别文献研究了数字经济与宏观经济的关联,主要集中于数字支付手段、数字货币或金融科技应用对货币政策传导的加速效应[14-16],较少剖析数字经济发展对宏观经济波动和稳定化政策效果的冲击,以及对传统宏观调控手段构成的挑战和变革动力。当前,数字经济快速发展促使世界范围内生产、分配、交换、消费的运行模式深刻变化。与数字经济相适应的公共政策必将突破部门经济范畴,延伸到宏观经济层面。数字经济的运行规律有别于传统经济,网络效应和成本效应明显[17]。数字部门具有技术迭代快、行业切分细、在位企业独占性强、溢出范围广等特征,同实体部门在实物价值链和创新价值链上存在双重联结,有着特殊的交换和竞争关系。反映在宏观经济上,数字部门在投融资敞口期或行业周期节点难免遭遇产出波动,进而引起更大的总量波动,传统宏观调控手段可能失效。数字经济特有的运行规律要求宏观经济治理及时跟进,创新实施宏观经济政策的思路、方式和手段。可见,揭示数字经济下宏观经济的运行模式,探究适应数字经济的宏观经济治理体系,是推动数字经济健康快速发展的必然要求。

几十年来,中国不断探索适合自身国情的宏观经济发展、运行和调控之路。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出“完善宏观经济治理”,要求“健全以国家发展规划为战略导向,以财政政策和货币政策为主要手段,就业、产业、投资、消费、环保、区域等政策紧密配合,目标优化、分工合理、高效协同的宏观经济治理体系”②。有别于西方传统框架下的宏观经济调控,宏观经济治理是借鉴既有政策工具,结合中国现代化建设目标和改革发展任务,不断开创的宏观经济战略、政策及其组合的体系化实践成果[18]。健全完善宏观经济治理体系,须把握两个重要的现实因素。一是中国作为发展中国家,宏观经济治理面临着保持长期增长与熨平周期性波动的双重任务,要注重统筹政策调节与战略优化,协调总量平衡与结构升级,突破单一目标和规则,创新多元化政策工具及实施策略,以尽可能小的经济波动和长期向好的发展势头,实现解放和发展生产力的根本目标。二是数字经济部门日益成为符合未来发展的高能增长极,其去中心化特征使得生产与消费融合化趋势凸显,这要求宏观层面落实财政资金精准直达、货币流动性定向投放,采取有效的消费活跃手段,配合数字经济的技术进步、规模扩张和布局优化,找到数字经济充分发挥供需纽带作用的支撑机制,形成需求牵引供给、供给创造需求的高水平动态平衡。以上表明,中国完善宏观经济治理深植于以数字经济为引擎的新一轮科技革命和产业变革的前沿趋势下,没有现成经验可循。现实发展的迫切性要求从学理上厘清数字经济下宏观经济运行模式,为探索宏观经济治理路径提供明确遵循。

本文以马克思社会再生产理论为抓手,通过对两大部类再生产模型的再推导,演绎数字经济下宏观经济运行模式、政策工具及治理体系。马克思从对魁奈《经济表》的改造和对斯密教条的批判中,沿着资本积累和运动进行解析,提出了社会总资本再生产的本质规律,进而扩展到物质资料、劳动力和生产关系再生产相统一的全过程。相比马克思、恩格斯对19世纪资本主义经济的分析,列宁更重视技术进步对两大部类变动的决定性影响,并强调生产关系对两大部类变化的制约作用[19]。列宁认为,马克思再生产理论是科学合理的,是现代社会主义的理论基石[20]。在运用马克思主义经济理论研究宏观经济问题的文献中,社会再生产模型是常见的分析抓手,或是理解中国宏观经济发展经验的理论突破口[21-23]。那么,研究数字经济如何驱动完善宏观经济治理,把数字生产和消费及与其他部门的比例关系统一置于总体经济运行中剖析,经过时代化中国化创新的马克思社会再生产理论无疑是合适且具有重要方法论意义的工具。一方面,数字经济的内核是数字产品转化为生产要素,进入生产系统,数字要素价值在生产、分配、交换、消费各环节有着不同存在形式,无数个包含数字要素的资本再生产单元空间并存、时间继起,构成了从个体走向总体的视阈转换。这恰反映了中国宏观经济治理所强调的宏微观兼容,以总体措施激发个体活力,以微观动能支撑宏观经济发展和优化。另一方面,数字经济发展包含数字产业化和产业数字化两方面,前者对应数字要素生产,后者对应密集使用数字要素进行下游生产。由此可刻画出一个四部类情形———传统生产资料的生产部门、数字生产资料的生产部门、密集使用传统生产资料的生活资料生产部门和密集使用数字生产资料的生活资料生产部门,四者间具有投入产出关系。针对数字部门采取加速资本积累、为价值补偿注入流动性、扩张市场需求等结构化宏观政策,可引起社会总产品向预期方向变动,是推动高水平供需动态平衡的关键因素。总之,数字经济发展格外要求宏观层面战略把控与局部调节相适应、价值创造与价值循环相协调,马克思社会再生产理论必然是有力的分析工具。

二、包含数字生产的马克思社会再生产模型再推导

马克思在研究社会总资本再生产时明确指出:“总的再生产过程既包括资本本身的再生产过程,也包括以流通为中介的消费过程。”[24]马克思为了描述社会总产品的流通过程,把社会生产划分为两大部类———生产资料生产部门和生活资料生产部门,剖析了各部门资本价值的实物补偿和价值补偿关系,进而还可按生活资料的必需程度对生活资料生产部门再作细分。马克思的理论模型及其推演结论可进行创新改造,用于分析数字生产专门化条件下的总体经济运行,为宏观经济政策导向选择提供启示。

(一)马克思社会再生产理论的基准模型

马克思在《资本论》中把社会生产分为第Ⅰ和第Ⅱ两大部类,分别为生产资料和生活资料的生产部门。两大部类的产品量Yi 都划分为不变资本Ci 、可变资本Vi 和剩余价值mi,其中下标i为Ⅰ或Ⅱ。第Ⅰ部类的产品用于满足两大部类的不变资本投入,第Ⅱ部类的产品用于满足两大部类中人群的生活消费。根据相关假定,两大部类的生产恒等式为:

如果为社会简单再生产,则满足VⅠ +mⅠ =CⅡ ,即用于第Ⅰ部类人群生活消费的产品价值完全由向第Ⅱ部类出售生产资料的货币资本所补偿。同时,第Ⅱ部类的产品用于两大部类所有人群的生活消费,表示为CⅡ+VⅡ+mⅡ= VⅠ +mⅠ + VⅡ +mⅡ 。按照马克思的观点,社会扩大再生产就是第Ⅰ部类的资本家没有将剩余价值的全部用于消费,而把其中一部分转化为用于自身扩大再生产的资本。这意味着,第Ⅰ部类的产品在用于补偿两大部类的简单再生产所需的生产资料以外还有剩余,第Ⅱ部类的产品在满足两大部类人群生活消费后也还有剩余。由此,把社会扩大再生产的基本前提写为:

VⅠ +mⅠ >CⅡ (2)

CⅡ +xⅡmⅡ >VⅠ + ( 1-xⅠ ) mⅠ (3)

其中,xi 为两大部类的资本积累率,剩余价值中用于消费的量为( 1-xⅠ ) mi,用于为扩大再生产而积累的量为ximi。进而考虑动态积累,把社会扩大再生产的实现条件整理为:

VⅠ +ΔVⅠ +( 1-xⅠ )mⅠ =CⅡ +ΔCⅡ (4)

式(4)说明第Ⅰ部类用于原有劳动力、扩大再生产后新增劳动力以及资本家的生活消费之和,等于第Ⅱ部类原有水平下的不变资本投入和扩大再生产后的新增不变资本投入之和。当然,ΔVⅠ 未必总是等于ΔCⅡ,进而可能会有VⅠ+( 1-xⅠ )mⅠ=CⅡ 、VⅠ+ ( 1-xⅠ ) mⅠ >CⅡ 和VⅠ+ ( 1-xⅠ )mⅠ<CⅡ 三种情形。其中,第三种情形较少见,不作为重点分析对象,因为第Ⅰ部类的资本有机构成通常都较高,ΔVⅠ 不会明显地大于ΔCⅡ 。

按照徐志向等[25-26]的研究,还可将两大部类产品比例、资本有机构成、剩余价值率等代入式(1)~(4),经过推导描述出社会扩大再生产的规模效应和结构效应。其中,规模效应说的是两大部类产品比例和各自积累率的决定因素。无论在VⅠ+( 1-xⅠ ) mⅠ=CⅡ 还是VⅠ+ ( 1-xⅠ ) mⅠ >CⅡ 情形下,二者产品比例都是由两大部类的资本有机构成、剩余价值率以及积累率共同决定的,而且第Ⅱ部类的积累率由第Ⅰ部类的积累率正向决定。结构效应说的是两大部类产品增速及其比例关系。若扩大再生产的开端公式为VⅠ+ ( 1-xⅠ ) mⅠ=CⅡ,则在积累后的第一期结束时第Ⅰ部类的产品增速高于第Ⅱ部类的产品增速,而随后的各期两大部类产品增速相等;若实现条件已变为VⅠ + ( 1-xⅠ ) mⅠ >CⅡ,则第Ⅱ部类产品增速和两大部类的总产品增速都会得到提升①。

(二)包含数字生产及其下游部门的四部类再生产模型

马克思在《资本论》中指出:“在分析全年社会总产品的流通时,必须研究该产品各个组成部分的确定用途,即消费因素。”[24]进而,将社会总产品的生产分为两大部类的同时,可把第Ⅱ部类再划分为两个分部类,即“必要消费资料”和“奢侈消费资料”。张衔[27]沿着此划分思路,又将第Ⅰ部类划分为两个相应的分部类,即“生产必要消费资料的生产资料分部类”和“生产奢侈品的生产资料分部类”。这相当于把社会再生产分为四个分部类,第Ⅰ部类分为必要生活资料的生产资料生产部门、奢侈生活资料的生产资料生产部门,第Ⅱ部类分为必要生活资料的生产部门、奢侈生活资料的生产部门。由于资本家和工人的消费能力差异,二者在必要和奢侈生活资料上的消费配比结构有所不同,进而会引起不同部类间实物与价值补偿关系严格地受第Ⅰ部类在两个分部类间产能分割以及工人与资本家绝对消费量比值的影响。徐志向等[25]曾对其建模,推导了四部类的产品量及其增速的数学表达。

本文借鉴上述研究,把社会生产四部类重新划分为传统生产资料的生产部门(记为Ⅰa)、数字生产资料的生产部门(又可称为数字要素生产部门,记为Ⅰb)、密集使用传统生产资料的生活资料生产部门(记为Ⅱa)、密集使用数字生产资料的生活资料生产部门(又可称为数字消费品生产部门,记为Ⅱb)。徐志向等[25-26]沿着马克思语境的四部类划分,主要考虑的是生活资料的使用属性差异,将其划分为必需品和奢侈品,进而因其投入结构不同,再把第Ⅰ部类分为必需品和奢侈品各自的上游部门。当代经济中奢侈品的概念同马克思所处时代已大为不同。首先,不同收入层级人群对奢侈品的消费动机有显著差异[28],而消费倾向差异并不大;其次,奢侈品较昂贵多是因为品牌的价格加成[29],其生产工艺和生产资料同必需品并没有本质区别。本文发现生产资料的异质性强于生活资料,按生产资料的技术路线差异,划分出传统生产资料和数字生产资料,鉴于两类生产资料被下游投入时对劳动技能要求不同,把第Ⅱ部类再分为密集使用传统生产资料和数字生产资料的生活资料生产部门。这种划分相对更贴近现实。而且,把数字生产资料部门单独作为一个分部类纳入分析框架,现实中体现的是数字产业化,而其能够被一些下游部门作为不变资本密集投入,则反映产业数字化,从而本文的划分能够最大可能地兼顾数字经济的多维内涵和表现。

为推导四部类联动关系,对社会扩大再生产模型进行改造,有如下假定:

(1)四个部类的开端产品量都表示为Yil,分别可划分为不变资本Cil 、可变资本Vil 和剩余价值mil,其中i=Ⅰ、Ⅱ,l=a、b;进而,开端时四个部类的资本有机构成、剩余价值率和资本积累率分别为∂il、m'il和xil。

(2)扩大再生产从第一期开端,此时第Ⅰa部类产品量占第Ⅰ部类的比例为ρ,第Ⅱa部类产品量占第Ⅱ部类的比例为σ,第Ⅰ部类产品量占第Ⅰ和第Ⅱ部类总和的比例为k。

(3)消费者对第Ⅱa、Ⅱb部类产品的消费偏好在四部类间一致,对第Ⅱa部类产品,即密集使用传统生产资料的生活资料(简称传统消费品)的消费份额为p,对第Ⅱb部类产品,即密集使用数字生产资料的生活资料(简称数字消费品)的消费份额为1-p。

(4)第Ⅱ部类下分部类的不变资本投入来自与第Ⅰ部类的交换,在开端时第Ⅱa部类的不变资本来自第Ⅰa部类比例为η (令0.5<η ≤1),来自第Ⅰb部类比例为1-η,而第Ⅱb部类的不变资本来自第Ⅰb部类比例为μ (令0.5<μ ≤1),来自第Ⅰa部类比例为1-μ。

(5)扩大再生产后,第Ⅱa部类新增不变资本来自第Ⅰa部类比例为θ ρ ,此为ρ的增函数,来自第Ⅰb部类比例为1-θ ρ ,投入比例由第Ⅰ部类下两个分部类产品的相对可得性决定;第Ⅱb部类新增不变资本来自第Ⅰb部类比例为ω m'Ⅰb/m'Ⅱb ,此为m'Ⅰb/m'Ⅱb 的增函数,来自第Ⅰa部类比例为1-ω m'Ⅰb/m'Ⅱb ,数字消费品的生产部门是否要提高数字生产资料的投入强度,取决于其上游部门与本部门的剩余价值率对比①。

按照马克思社会再生产的定义,四部类下的生产恒等式如下:

为了简化推导,只讨论VⅠ +( 1-xⅠ) mⅠ =CⅡ 的情形,社会扩大再生产的实现条件为:

ΔVⅠ =ΔVⅠa +ΔVⅠb =ΔCⅡ =ΔCⅡa +ΔCⅡb (6)

(VⅠa+VⅠb) +[( 1-xⅠa) mⅠa+( 1-xⅠb) mⅠb] =CⅡ =CⅡa+CⅡb (7)

遵照上述假定,开端时两大部类之间交换关系可详细描述为:

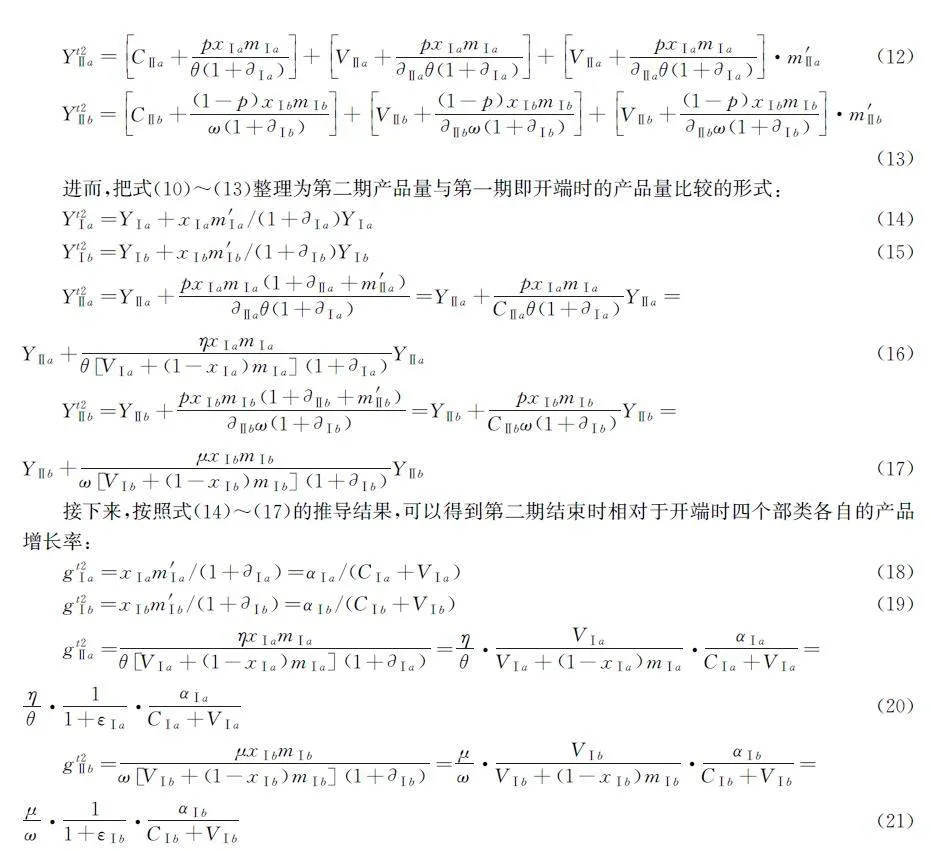

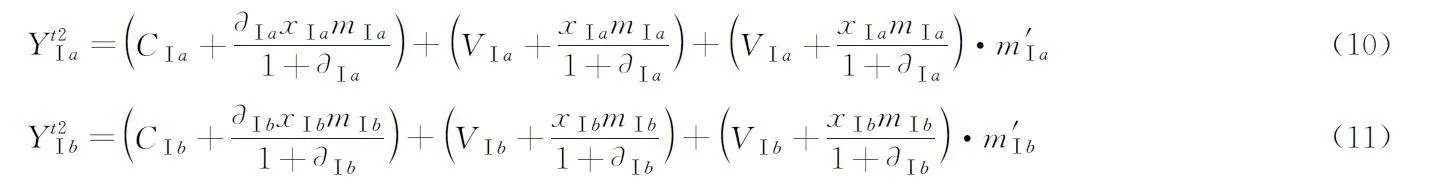

进而,借鉴徐志向等[25]的研究,按照假定(1)对∂il 、m'il 、xil 等变量的定义,考虑社会扩大再生产的实现条件,在第二期结束时四个部类的产品量及其构成如下:

其中,αil 为第i部类下分部类l的资本积累量,即αil=xilmil ;εil 为第i部类下分部类l的资本家消费量与工人消费量之比,即εil= (mil-αil) /Vil=( 1-xil) m'il。 由此可见,第Ⅰ部类下两个分部类的产品增长率取决于自身的资本积累率、剩余价值率和资本有机构成,而第Ⅱ部类下两个分部类的产品增长率既取决于其密集使用的生产资料的生产部门的各参数,还取决于开端时自身不变资本从第Ⅰ部类两个分部类的来源比例同扩大再生产后自身新增不变资本从第Ⅰ部类两个分部类的来源比例之比。

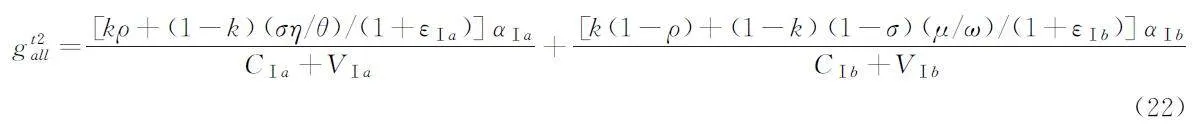

最后,可按照开端时的各部类产品比例,得到四部类总的产品增长率:

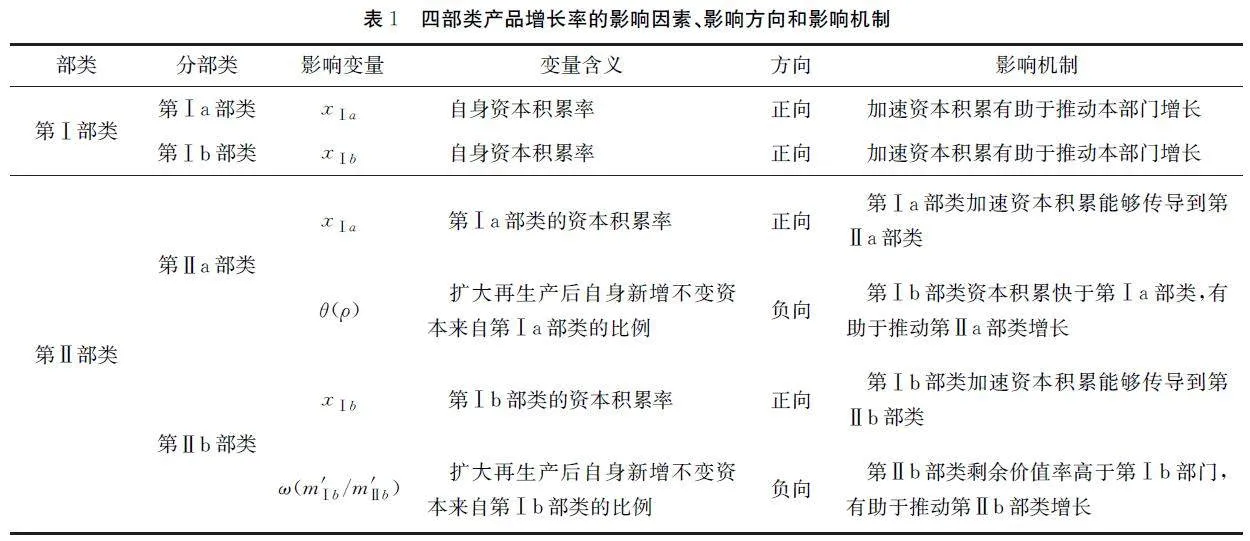

(三)四部类产品增长率及总体增长率的影响因素

根据式(18)~(22),四部类的产品增长率遵循一定规律,而且相互之间有一定影响关系,共同决定着总体经济增长率。这意味着宏观经济政策要对经济周期进行干预的话,则需考虑各部类的联动关系,并重点兼顾数字要素和数字消费品部门的特殊性。

一方面,由式(18)~(21)观察四个部类产品增长率的影响因素。第Ⅰa部类的产品增长率取决于自身的资本积累率xⅠa (成正比)、剩余价值率m'Ⅰa (成正比)和资本有机构成∂Ⅰa (成反比),在开端CⅠa 、VⅠa 和mⅠa 既定的情况下,其产品增长率完全取决于资本积累量和积累率。第Ⅰb部类与之类似,其产品增长率也与资本积累有严格的正相关关系。

第Ⅱa部类的产品增长率受两方面影响。一是αⅠa/ 1+εⅠa 。 按照定义,εⅠa 与xⅠa 成反比,αⅠa与xⅠa 成正比,则在其他条件不变情况下,第Ⅰa部类的积累率能够正向影响第Ⅱa部类的产品增长率。二是η/θ。 其中,η为开端时第Ⅱa部类不变资本来自第Ⅰa部类的比例,是外生的,而θ=θ ρ ,是扩大再生产后第Ⅱa部类新增不变资本来自第Ⅰa部类的比例。这意味着,第Ⅰa部类资本加速积累能够传导到第Ⅱa部类,推动其产品增长;同时,若第Ⅰa部类资本积累快于第Ⅰb部类,则第Ⅰa部类比第Ⅰb部类未来产品量增长更快,使ρ 和θ 提高,反而不利于第Ⅱa部类产品增长。也就是说,传统消费品部门应动态地增加对非密集使用的生产资料———数字要素的投入强度,才能实现更快的增长,前提是数字生产资料的生产部门有着比传统生产资料的生产部门更高的积累率和产品增长率。

第Ⅱb部类的产品增长率也受两方面影响。其中,αⅠb/1+εⅠb 与第Ⅱa部类的αⅠa/1+εⅠa 同理,第Ⅱb部类的增长率受第Ⅰb部类资本积累的推动;但是μ/ω 同第Ⅱa部类中η/θ 的作用机制不同。μ 为外生变量,表示开端时第Ⅱb部类不变资本来自第Ⅰb部类的比例;ω 为扩大再生产后第Ⅱb部类新增不变资本来自第Ⅰb部类的比例,其大小不再像第Ⅱa部类中θ 由两种生产资料生产部门的市场势力决定,而是由数字要素与数字消费品的生产部门剩余价值率之比决定,即ω=ω m'Ⅰb/m'Ⅱb 。 这意味着,第Ⅱb部类剩余价值率越是高于第Ⅰb部门剩余价值率,越会减少购入数字要素,基于上下游融合采取内部化策略,从而μ/ω 的值越大,第Ⅱb部类产品增长率越高。进而说明,数字经济的上下游部门存在一定的技术和人才竞争,对下游部门来说,必须追赶数字要素生产部门的技术进步,加大自身研发经费、专用型人才和固定资产投入,才能实现较快的增长。另外,这一结论还说明第Ⅰb部类不像第Ⅰa部类资本积累率存在上限,xⅠa 超过一定临界值会抑制传统消费品部门的数字化转型进程,第Ⅰb部类资本积累越快,则第Ⅱb部类越能从中受益。

综上所述,四部类产品增长率的影响因素归纳如表1所示。

另一方面,根据式(22),可以解构总的产品增长率。总的产品增长率分别受第Ⅰa和第Ⅰb部类的资本积累率的正向影响,这一点可由gtal2l 分别对xⅠa 和xⅠb 的一阶偏导得证:

结合各变量定义及取值范围,从式(23)可知,dgtal2l/dxⅠa 为正,并可直观看出dgtal2l/dxⅠa 分别与σ、η 成正比,即开端时第Ⅱa部类产品占第Ⅱ部类比例,以及第Ⅱa部类不变资本来自第Ⅰa部类的比例越高,则针对第Ⅰa部类实施解除融资约束、加速资本积累、放宽准入门槛等政策越能够有效推动总体经济增长。由此推断,随着数字经济的比重日益提高及生活资料生产部门的数字化转型,针对传统生产资料部门的宏观经济政策的作用式微。另外,ρ 对dgtal2l/dxⅠa 的影响方向不确定,这是因为提高第Ⅰa部类在第Ⅰ部类中的份额ρ 会放大针对第Ⅰa部类的宏观政策效果的同时,还会导致第Ⅱa部类过多投入传统生产资料,即θ ρ 提高,不利于第Ⅱa部类的数字化转型和产品增长。

再从式(24)可知,dgt2all/dxⅠb 为正,并且dgt2all/dxⅠb 分别与ρ、σ成反比,与μ成正比,即开端时第Ⅰb部类产品占第Ⅰ部类比例、第Ⅱb部类产品占第Ⅱ部类比例以及第Ⅱb部类不变资本来自第Ⅰb部类的比例越高,则越有助于放大第Ⅰb部类资本积累对总体经济增长的贡献。同时,dgt2all/dxⅠb 与ω成反比,由于ω=ω m'Ⅰb/m'Ⅱb ,因而在m'Ⅰb不变的情况下,m'Ⅱb与dgt2 all/dxⅠb成正比。也就是说,当数字消费品生产部门展现出一定的技术和人才优势,数字应用场景开发的技术复杂度超出数字要素生产的技术复杂度时,亟须借助宏观经济政策或强制性投资措施,推动数字要素生产部门的资本积累,使其形成强大上游供给能力。而且,这种加速投资有一定自强化效果。一旦数字要素和数字消费品生产部门资本积累率在某一期获得了明显提升,则将计入随后各期中的ρ、σ 和θ (使它们降低),从而使dgt2 all/dxⅠa 和dgt2all/dxⅠb 都能获得提高,形成对宏观经济增长的正向溢出。

三、数字经济下宏观经济运行模式的新特性

随着数字经济兴起,其对经济社会的影响日益增强,宏观经济运行模式持续发生深刻变化,供需平衡及发生冲击的机制表现出一定新的特性。根据上文对马克思社会再生产模型的再推导,第Ⅰb部类即数字要素生产部门的资本积累率提高,有助于带动其他部门及总产出增长;数字消费品生产部门技术进步越快,加速数字要素部门资本积累越能促进总产出增长;数字要素生产部门资本积累对总产出增长具有棘轮效应,即便是一次性的资本积累率提高,也有可能转化为长期增长动力。以上刻画的是在供需平衡下总供给的分部门比例关系及其变动趋势。然而,宏观经济运行中供需并非总是平衡的,总体经济存在一个调整过程,从非均衡向短期均衡调整,从短期均衡向长期均衡调整,数字经济下的宏观经济运行也不例外。分析宏观经济不可能脱离总需求,而且财政和货币政策作为需求管理手段仍是主流的稳定化政策,评估政策实施的必要性及效果都离不开供需分析。借用动态总需求—总供给(DAD-DAS)模型,描述宏观供需再平衡过程,能够揭示数字经济下宏观经济运行的新特性。

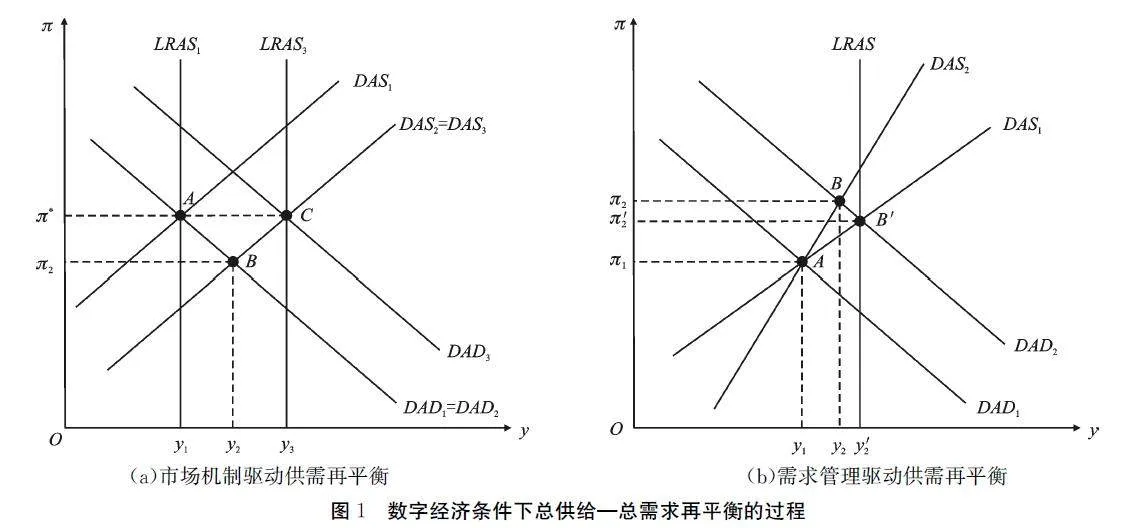

数字经济条件下总供给—总需求再平衡的动态过程如图1所示。其中,图1(a)为市场机制驱动的供需再平衡。第一期时短期总供给曲线DAS 与总需求曲线DAD 相交于A 点,均衡产出y1 恰等于长期总供给LRAS1;随着数字要素部门资本积累率提高①,宏观可供给的产品量扩张,第二期总供给平移至DAS2,此时DAD 保持不变,则供需关系出现短期失衡(相当于正向的供给冲击),短期均衡点B 在LRAS1 的右侧,短期通货膨胀率为π2,低于目标通货膨胀率π* ,生产部门得不到有效的价值补偿;进入第三期,数字消费品部门察觉到数字要素部门的产出能力扩张和价格降低,进而投入更多不变资本(包含由第Ⅰa和第Ⅰb部类提供的不变资本),并拉高总产出对第Ⅰa部类资本积累率的弹性,引起投资与消费需求扩张,使得总需求平移至DAD3,短期均衡点C 相比A 对应的均衡产出更高、通货膨胀率持平,形成一个更高的自然率水平,即LRAS3。总之,只要市场机制健全且无新的外生冲击,则数字要素部门的供给能力扩张将形成棘轮效应,持续不断地对宏观经济构成正向的供给冲击,推动长期产出曲线外扩。

如果宏观经济面临外生的负向需求冲击,政府或中央银行以宏观经济政策对此进行干预,则供需再平衡过程将因数字经济而变得更加复杂。如图1(b)所示,第一期时刚刚经历过负向的需求冲击,短期均衡点A 位于LRAS 的左侧。决策部门采用扩张性需求政策拉动DAD 外扩,试图让均衡点回到与长期均衡吻合的位置,即B'点。需求政策包括货币政策和财政政策,这里以宽松的货币政策为例。假定中央银行采取定向的融资支持,以满足数字要素生产部门资本积累的需求,刺激其增加不变资本投入。不变资本以超过可变资本的速率非常规地扩张,这对于任何生产部门,都会使其利润率短期下行,即上文中的mil/( Cil+Vil) 降低。若是传统部门,则可增加劳动力投入来抵消利润率下降趋势;对数字要素生产部门来说,劳动力蓄水池未必足够大,要抵消利润率下降趋势须引入复杂劳动,提高劳动力的平均技能水平,争夺技能水平较高的劳动力,在劳动力投入量不变的情况下获得更多剩余价值。同时,由于数字要素与数字消费品部门存在上下游人才竞争关系,上游剩余价值率提高将引起下游剩余价值率降低。按照式(24),dgt2 all/dxⅠb 与ω (m'Ⅰb/m'Ⅱb )成反比。这意味着,当数字要素部门采取应对利润率下行趋势的做法时,数字消费品部门对传统生产资料的投入和最终消费增长将被抑制,进而削弱了数字要素部门的资本积累对供给能力扩张的贡献。也就是说,考虑到数字经济的特殊性,针对数字经济的宽松货币政策对总产出增长未必能起到预期的拉动效果。这一结果反映在图1(b)中就是第二期曲线DAS 发生了斜率变化,变得更陡峭了,其与扩张后的曲线DAD 实际相交于B 点,而不是B'点。实际的均衡总产出低于想象的总产出,且通货膨胀率高于长期均衡下的通货膨胀率。要想使均衡总产出达到自然率水平,则需进一步加大流动性支持力度,使DAD 继续外扩,同时也不得不付出更高的通货膨胀代价。额外付出的这部分通货膨胀构成了数字要素生产部门的垄断利润。当然,若初始时经济处于长期均衡,则同等的DAD内缩,沿着较陡峭的DAS 向左下方平移,比沿着较平缓的DAS 平移带来的产出缺口更小。也就是说,数字要素部门加大研发投入、加速技术突破,有助于宏观经济保持韧性,避免短期总产出剧烈波动。

数字经济兴起使生产、分配、交换、消费各环节都体现出特殊的运行规律,导致宏观经济运行更易受复杂因素影响。正如马克思所说,生产在社会再生产中居核心地位,之所以数字经济下宏观经济运行呈现一定特殊性,根源上来自数字要素的专门化生产。数字要素产出后,将作为一种不变资本被下游购入并投入生产,但它既不像固定资产要经过折旧,把自身价值分期转移到新产品中去,又不像原材料那样一次性消耗实现价值转移,而是作为一种初级知识资本,由下游部门的高技能劳动力完成再开发,才能成为有效的生产要素,最终形成下游消费品产出。对密集使用数字要素的生产部门来说,数字要素的相对价格和市场广度没那么重要,其购入多少数字要素关键取决于数字要素包含的知识含量以及自身与上游开展技术竞争的能力。这就决定了宏观的投资需求相对平稳,无论初始的需求冲击,还是致力于再平衡的需求政策,都难以最大化地改变短期均衡位置。此时宏观经济的再平衡和长期增长更依赖供给扩张,或者与供给相结合的结构化需求扩张政策,传统调控手段面临部分失效。

四、数字经济下完善宏观经济治理体系的政策导向与实践

一国经济难免受信心和景气循环、技术创新涨落引起的资本积累起伏及其他外生因素的影响,发生短期均衡产出对自然率的偏离。为防止这种产出偏离对国民福利造成损害,决策部门要采用一定政策手段适当干预。数字经济下宏观经济运行有一定特有规律,仅依靠西方经济学下的传统调控手段难以取得良好效果。宏观经济政策应考虑数字经济的特性,以长短期兼容、上下游一体、宏微观协调为导向,重构宏观经济治理体系。近年来,中国在全面推进国家治理体系与治理能力现代化进程中,就实施财政和货币政策的思路、方式及与其他政策的协调搭配开展了一系列制度创新,开创了高水平社会主义市场经济体制下从事宏观经济治理的新模式新路径。中国探索宏观经济治理体系,除了结合新时代推动高质量发展的各项任务,把稳定化政策汇入了中国式现代化的宏大潮流,还充分考虑了数字经济下宏观经济运行的普遍特性,也必将随着数字经济深化发展而不断创新完善。

第一,坚持供需动态平衡和长短期兼容,发挥数字经济的供需纽带和高能增长极作用,协同推进需求总量调控与供给质量提升、短期供需平衡与长期经济增长。通过调节财政支出和货币供给来矫正有偏均衡,难免付出通货膨胀或通货紧缩的代价,阻扰资源优化配置。只有激发要素所有者对要素回报率的预期和追求,充分释放其有效供给,使工资和价格刚性得到弱化,短期均衡扩张与自然率水平提高才能同步实现。在数字经济下,只要数字上下游部门投入产出顺畅,相互间开展有序的技术和人才竞争,宏观经济就能依靠市场机制实现持续增长。数字经济带动的经济增长还具有自强化特征,某一期的资本积累加速不但能推动当期经济增长,还能增进资本积累率对经济增长的边际贡献,增长效应在随后若干期都能存续。这是传统部门扩大再生产不能比拟的巨大优势。随着数字经济的发展,宏观经济政策应尽可能弱化逆周期操作冲动,推动财政与货币政策协调配合,保持其适度性和工具性,把短期调控与促进长期发展相结合,精确引导新增公共资金和流动性向数字经济引领的高能增长领域配置。

中国坚持把扩大内需与深化供给侧结构性改革有机结合,运用宏观政策调节需求时注重结构性、数量型政策工具创新,推动资源要素优先流向数字经济及其相关的新质生产力领域。例如,基于《“十四五”数字经济发展规划》《数字中国建设整体布局规划》等,2022年起国务院及各部门陆续出台文件,将新型基础设施建设(简称“新基建”)纳入地方政府专项债券资金重点支持领域,新基建领域的地方专项债发行金额及其占比持续提高,债券发行和使用不断加快,覆盖云计算、数据中心、人工智能基础设施、传统基础设施智能化改造等多个细分投向,从而既扩张了投资需求,又推动了供给结构优化,使数字经济的网络效应与财政政策的乘数效应得以融合发挥。2022年9月,中国人民银行设立设备更新改造专项再贷款,支持金融机构以不高于3.2%的利率向制造业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户设备更新改造提供贷款,重点支持领域涵盖新基建、产业数字化转型等多个数字经济方向。再如,2018年9月,中共中央、国务院发布《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》,2020年4月发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,2022年4月发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》,均强调针对数字消费、“互联网+服务”、商贸流通新平台新模式等,加强财政、金融和人才保障支持,促进数字消费场景融合发展,促进区域市场协作,维护数字经济领域的消费热度和投资信心,以定向的需求管理推动产业升级和效率提升。这些政策有助于打通生产、分配、交换、消费各环节,促进数字要素和数字产品快速流入实体经济,形成货币资本,完成实物和价值补偿,尽快越过投资门槛,推动更高水平供需动态平衡。

第二,坚持上下游一体化和资源跨期统筹,释放数字经济的创新驱动力,构建完善适应数字技术创新周期的宏观资源筹措、调峰和优化配置机制。数字经济上下游博弈依据的是数字技术的创新垄断力与用户群体的数据生产力的对比。数字经济下游通常是平台企业,其对多边用户的底层数据享有独占权。这种大数据资源蕴含着巨大生产力,可对上游专门提供的数字要素形成替代。一旦上游技术创新放缓、人才吸引力减弱,下游则可能减少对上游数字要素的投入,甚至把数字技术研发环节内部化;反之,上游增加高技能劳动力投入,数字技术加速突破,下游将更多地依赖完成度较高的标准化数字要素。上述机制的前提是数字技术具有快速迭代的天然属性,数字要素及其下游的生产主体容易在细分行业中成为独角兽或瞪羚企业,无须像传统部门上下游那样围绕市场势力进行价格博弈。然而,在数字技术突破的瓶颈期,宏观经济可能反而处于繁荣阶段。若不统筹考虑数字技术创新与宏观景气循环的阶段位置,则可能压制数字经济发展。宏观经济治理应结合数字技术全周期、全链条的迭代进程,在数字经济创新瓶颈和投资低潮期,为数字技术研发实现重大突破储备资金和产能。围绕算力提升、大数据系统性能优化、数字基础设施建设和数字化治理,以跨领域、跨学科、跨区域项目为单元加大公共投资,保持数字经济市场主体存活率,防止优质创新资源存量流失。

在中国的宏观经济治理实践中,一方面,强调探索跨周期宏观调控的思路和手段,逆周期调节与跨周期设计相结合。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出“搞好跨周期政策设计,提高逆周期调节能力”①;2021年12月举行的中央经济工作会议提出“加大宏观政策跨周期调节力度,提高宏观调控的前瞻性、针对性”②;2023年12月举行的中央经济工作会议再次提出“强化宏观政策逆周期和跨周期调节”③。通过提前使用量化稳定政策工具,在前一周期后半段采取顺周期措施,再与下一周期的逆周期政策形成积累叠加,起到事半功倍的效果。例如,2020年一季度中国经济出现负增长,致使2021年一季度GDP同比增速达18.3%。中国清楚认识到这主要是上年较后月份环比增长的累积效应,当时来看随后很可能快速下降,若盲目采取逆周期调节,则会与下一轮下行趋势重叠,不利于数字部门获得稳定的投融资支持,阻碍数字技术创新。因此,当时中国坚持适度扩张政策导向,前瞻性储备了政策工具和公共资源。另一方面,为适应数字经济与宏观经济的周期不一致,深化财税金融体制改革,丰富完善助企纾困工具。加大对财政预算资金统筹使用的探索,2018年财政部印发《预算稳定调节基金管理暂行办法》,初步形成了跨年度预算平衡机制;鼓励各地探索科技创新券等补助形式,支持金融机构设置投贷联动机制,推广集团资金池模式,设立常备和中期借贷便利,向数字经济和科创型企业精准“输血”“造血”。通过以上政策实践,尽可能确保不同研发阶段、链上位置和产能规模的数字经济主体平等使用创新资源、公平公正竞争,确保研发活动连续性,确保在技术突变关键节点能够得到超规模创新投入,以资源的时空融通配置推动专业化分工,从而增强宏观经济的韧性。

第三,坚持宏微观协调和多部门联动,发挥数字经济的要素黏合效应,形成宏观经济政策与企业、产业、区域、投资、就业等政策紧密配合的宏观治理体系。数字要素具有典型的马歇尔阿罗罗默外部性,与其他生产要素的互补性远大于替代性[30]。在正常的市场机制下,数字经济细分行业的技术范式一旦确立,资源将向领先企业及其所在的行业和区域快速集中。宏观经济政策在平衡兼顾企业、行业和区域差异上的功能相对不足,仅依靠传统调控手段,数字确权及交易规则不清、数字产能重复投资、数据垄断、算法滥用、数据侵权、数字鸿沟等问题难以得到有效治理。比如,在财政—货币政策相对分权框架下,中国各地区密集开展制度创新竞争,推动了总体层面获得制度红利并保持政策容错空间,但一定程度上也造成了数字经济的产业同构和低水平重复建设,人为割裂了数字要素与其他要素空间趋同的自然态势。适应数字经济的宏观经济治理要把财政和货币政策同微观治理办法、产业政策、区域政策有机结合,以数字经济为中心构建多部门联动、多地协同的治理体系。

为激发数字经济释放要素黏合效应,中国在健全宏观经济治理体系过程中,不断拓展数字经济发展的空间纵深,拓宽其资源聚集和跨部门溢出的渠道,探索稳定化政策与其他方面的公共政策的联动机制。2018年11月,中共中央、国务院发布《关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》,提出“财政、货币、投资政策要服务于国家重大区域战略,围绕区域规划及区域政策导向,采取完善财政政策、金融依法合规支持、协同制定引导性和约束性产业政策等措施”④;2022年4月,中共中央、国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》,把数字化商贸流通基础设施和平台建设作为了推进市场设施高标准联通的重要方面,提出了央地结合、多地协同的支持引导措施⑤;多地制定了对本级财政划拨的数字经济发展专项资金的管理办法,对提高资金使用效益提出了明确要求;近年来各地由政府发起或批复设立了40余家数据交易机构,探索数字要素融入资本市场的路径机制;多地出台了以数字经济稳就业的方案,拓展线上零工市场,加强对平台企业用工的本地化监督规制;2022年开启“东数西算”工程,将其纳入优化重大生产力布局的整体框架,为配合算力资源全国性网络化配置,正初步探索多地协同、多层一体的重大项目融资机制、区域补偿机制和财政转移支付机制。

参考文献:

[1] 习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗:在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M]. 北京: 人民出版社, 2022: 30.

[2] LAFARRE A, ELST C V. Blockchain technology for corporate governance and shareholder activism[R]. Tilburg Law School Legal Studies Research Paper Series, 2018.

[3] ZHU C. Big data as a governance mechanism[J]. Review of Financial Studies, 2019, 32(5): 2021-2061.

[4] 戚聿东, 肖旭. 数字经济时代的企业管理变革[J]. 管理世界, 2020(6): 135-152.

[5] 陈德球, 胡晴. 数字经济时代下的公司治理研究:范式创新与实践前沿[J]. 管理世界, 2022(6): 213-240.

[6] 祁怀锦, 曹修琴, 刘艳霞. 数字经济对公司治理的影响:基于信息不对称和管理者非理性行为视角[J]. 改革, 2020(4): 50-64.

[7] 许恒, 张一林, 曹雨佳. 数字经济、技术溢出与动态竞合政策[J]. 管理世界, 2020(11): 63-84.

[8] 张晓.“数据驱动创新”的政策研究:来自OECD的经验[J]. 电子政务, 2020(3): 75-81.

[9] 张文魁. 数字经济的内生特性与产业组织[J]. 管理世界, 2022(7): 79-90.

[10]NIU F. The role of the digital economy in rebuilding and maintaining social governance mechanisms[J]. Front PublicHealth, 2022, 9: 1-11.

[11] ALI M A, HOQUE M R, ALAM K. An empirical investigation of the relationship between e-government developmentand the digital economy: the case of Asian countries[J].Journal of Knowledge Management, 2018, 22(5):1176-1200.

[12] OBENDIEK A S. What are we actually talking about? Conceptualizing data as a governable object in overlappingjurisdictions[J]. International Studies Quarterly, 2022, 66(1): 1-13.

[13] 蔡跃洲. 中国共产党领导的科技创新治理及其数字化转型:数据驱动的新型举国体制构建完善视角[J]. 管理世界,2021(8): 30-46.

[14] 战明华, 汤颜菲, 李帅. 数字金融发展、渠道效应差异和货币政策传导效果[J]. 经济研究, 2020(6): 22-38.

[15] 谢星, 封思贤. 法定数字货币对我国货币政策影响的理论研究[J]. 经济学家, 2019(9): 54-63.

[16] 姚前. 法定数字货币的经济效应分析:理论与实证[J]. 国际金融研究, 2019(1): 16-27.

[17] 李涛, 刘航. 数字经济学导论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2022: 22.

[18] 刘航, 张骥, 马斯曼. 从宏观经济调控到宏观经济治理:现代化建设全局下完善宏观经济治理体系的逻辑与实践[J]. 经济学家, 2023(10): 98-108.

[19] 卢斌典. 马克思主义再生产理论的思想内涵与逻辑演进[J]. 马克思主义哲学, 2023(1): 82-89.

[20]列宁全集:第1卷[M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编译. 北京: 人民出版社, 1955: 70-71.

[21] ARAUJO R A, DRUMOND C E. A two-sector Neo-Kaleckian model of growth and distribution: investment allocationand evolutionary dynamics[J]. Metroeconomica, 2020, 72(1): 213-236.

[22] 王艺明, 刘一鸣. 马克思主义两大部类经济增长模型的理论与实证研究[J]. 经济研究, 2018(9): 37-51.

[23] 李标. 新时代需求侧管理的政治经济学阐释[J]. 马克思主义研究, 2022(7): 107-118.

[24] 马克思.资本论:第2卷[M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编译. 北京: 人民出版社, 2004:436-455.

[25] 徐志向, 丁任重. 中国经济增长驱动因素识别研究:基于马克思扩大再生产理论的视阈[J]. 政治经济学评论, 2020(2): 67-93.

[26] 徐志向, 丁任重, 张敏. 马克思社会再生产理论视阈下中国经济“双循环”新发展格局研究[J]. 政治经济学评论,2021(5): 40-63.

[27] 张衔. 马克思的社会资本再生产模型:一个技术性补充[J]. 当代经济研究, 2015(8): 5-14.

[28] 郭姵君, 苏勇. 中国奢侈品消费行为实证研究[J]. 管理评论, 2007(9): 8-15.

[29] NUENO J L, QUELCH J A. The mass marketing of luxury[J]. Business Horizons, 1998, 41(6): 61-68.

[30] 吴宸梓, 白永秀. 数字技术赋能城乡融合发展的作用机理研究:基于马克思社会再生产理论视角[J]. 当代经济科学, 2023(6): 123-134.

编辑:张静,高原

基金项目:国家社会科学基金一般项目“基于资本规范健康发展的技术赶超领域产能过剩防范化解机制研究”(22BJY257);陕西省自然科学基础研究计划重点项目“共享制造新业态新模式对陕西制造业高质量发展的影响机制研究”(2021JZ-05);陕西省创新能力支撑计划项目“进口来源国基础研究投入对陕西工业高质量发展的溢出效应研究”(2021KRM039)。