基于GCM算法的电力基础设施监测预警系统研究

2024-09-15章若冰

摘要:针对当前电力基础设施故障、电线杆倒塌等突发险情和未知险情无法做到预警、报警和及时响应的问题,本文拟提出一种基于GCM算法的电力基础设施检测预警系统。通过采用NB通信的高精度北斗定位终端与应用平台相结合,在线感知配电杆物理形变的情况,对采集数据分析、定位数据解析后适配多种预警/报警信息的提示,通过平台整合配电杆电子档案信息,为一线巡检人员提供技术支撑,把握电网运行状态,提高供电服务质量。通过比较GZTD、GPT2w、UNB3m等模型研究,GCM算法模型精度更高,相对于IGS产品的平均偏差精度提升达1.3m,实验验证,该系统能实现电杆状态实时监测,实现精确的预警、报警。

关键词:GCM算法;电力基础设施预警;多级差分池;北斗定位终端;偏差精度

中图分类号: TN791; 文献标识码:A

文章编号:1009-3044(2024)24-0116-04

开放科学(资源服务)标识码(OSID)

0 引言

目前,配电电杆倒塌还无法做到事前预警,地基下沉、杆体倾斜、施工外破等也不能做到实时感知[1-5],等到倒杆后才进行抢险,严重影响供电质量和优质服务水平,如果险情不能及时响应,还可能造成人员和设备的二次伤害。

针对以上问题,国内外学者主要利用GPS定位技术,采用 GZTD、GPT2w、UNB3m模型算法进行探究,取得了一系列的研究成果。定位系统中卫星信号通过电离层、对流层时会导致衰减,这两项参数将直接影响定位精度[6-9],随着北斗三号卫星组网完成,卫星频段的增多与增强,传统的定位设备长周期观测量监测算法,已经不能匹配现阶段北斗三号卫星系统,为了兼容并获得更优的监测算法[10-13],本研究提出一种北斗高精度定位服务核心技术,比较GZTD、GPT2w、UNB3m模型,构建了GCM算法模型,完成了一套高精度电力基础设施监测预警系统设计。通过在武汉汉南供电公司所属辖区进行实验验证,对该区域整个输电线路的基础设施进行监控,实现了突发险情和未知险情的预警、报警和及时响应。

1 系统的组成与框架

本系统为电力基础设施监测预警系统,即主要对输电线电杆进行检测预警,其平台的主要构架如图1所示(部分省略)。该平台主要包含五大模块:首先展示、设备资料管理、报警统计分析、用户资料管理和输电线路管理。首先展示中主要包含设备总数、设备在线率、电杆状态实时监控等,报警统计分析中主要包括倾斜报警、拆卸报警以及报警的时间、地点和解除报警等。

整体的架构则分为四个层级,感知层主要包含基础设施监控、地形地貌形变监测、巡检人员和车辆等;第二层为接入层,通过NB通讯,接入北斗三号卫星系统;平台层包括设备管理中心和北斗云,第四层则是应用层,通过监测结果,进行智能监测和应急防治。

2 差分池原理及关键技术

在感知层中,最重要是对地形地貌的监测以及基础设施监测的精度。而定位系统中卫星信号通过电离层、对流层时会导致衰减,这两项参数将直接影响定位精度,因此基于北斗的高精度定位服务平台的设计非常重要,平台的数据并发量是在10W以上,必须要做到服务的集群[14-16]。基于从差分原理,在距离参考站一定的范围内,差分数据是相同的,基于此,设计了差分池的原型DEMO,其原理结构图如图2所示。

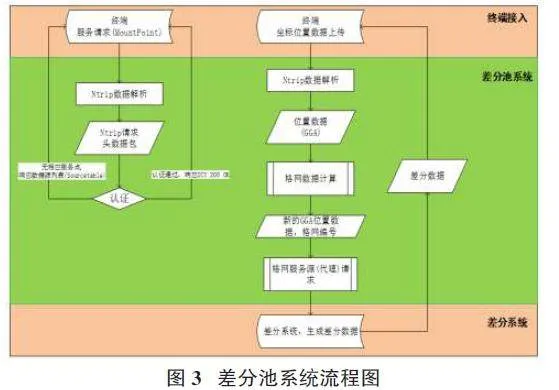

差分池系统根据终端所在位置进行格网分块,在同一格网中的终端只与上级差分系统建立一个连接获取差分数据。差分池使用标准的Ntrip协议进行请求和响应数据,差分池可以叠加来扩容接入服务。其系统流程如图3所示。

在接收到用户终端数据后,通过Ntrip数据解码模块进行解码。解码到请求Ntrip请求头后,可以进行身份认证。解码到位置请求数据(GGA)后进行格网数据计算模块,计算出新的位置请求数据和格网编号,由格网服务源请求模块向差分系统请求数据或者发送位置数据,然后差分系统会生成差分数据,差分系统把收到的差分数据返回给终端。其格网数据计算流程如图4所示。

北斗高精度位置服务平台试运行过程中,基础服务子系统和业务管理子系统进行了大量的测试工作,目的是测试系统的各项技术指标是否满足设计方案的要求。主要指标有:系统的高并发分析、系统RTK、RTD精度分析、系统应用服务接入运行分析等。

3 GCM算法模型

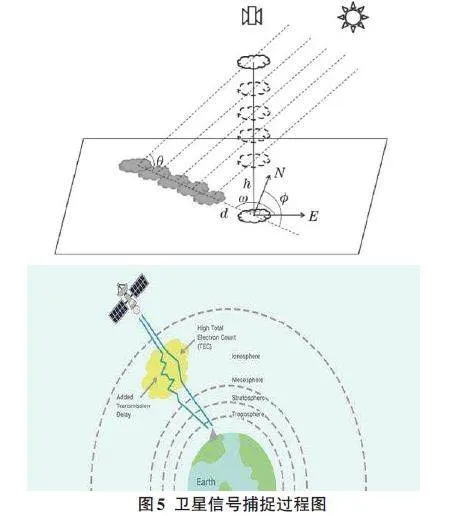

在对卫星信号进行捕捉、跟踪并建立沟通,形成有效的数据传输过程中,对流层、电离层、多路径效应对卫星信号的干扰很大,导致卫星定位精度误差变大,为解决此类问题,需要一套纠偏处理算法,根据信号穿透对流层、电离层透过率、反射率,结合卫星空间几何分布因数,采集并计算偏离数据,消除系统偏差,从而提高长周期收敛定位精度。

卫星信号再通过电离层、对流层时导致卫星信号发生衰减,这两项参数也是全球卫星导航系统数据处理过程中的一个重要参数,是影响定位精度的主要误差源。随着北斗三号卫星组网完成,卫星频段的增多与增强,传统的定位设备长周期观测量监测算法,已经不能匹配现阶段北斗三号卫星系统,为了兼容并获得更优的监测算法,通过与GZTD、GPT2w、UNB3m模型对比,建设一套GCM算法模型。其卫星型号捕捉过程图如图5所示。

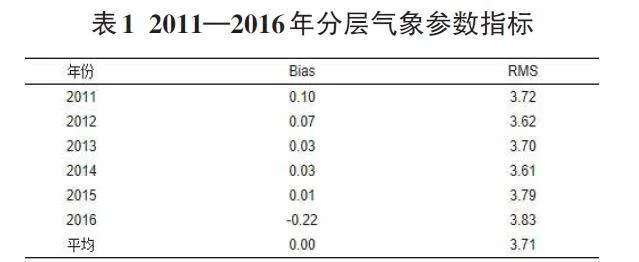

参数指标来自2011—2016年分层气象资料,如表1所示。

时间分辨率为6 h(UTC00,06,12,18),平面分辨率为1°×1°,垂直气压水平为1~1000 hPa,共37层数据,每层包括位势高、温度、比湿、气压。延迟计算公式:

验证结果表明,积分方法对ECMWF气象数据求得的电离层、对流层延迟精度为1.3 cm。

4 实验测试与数据分析

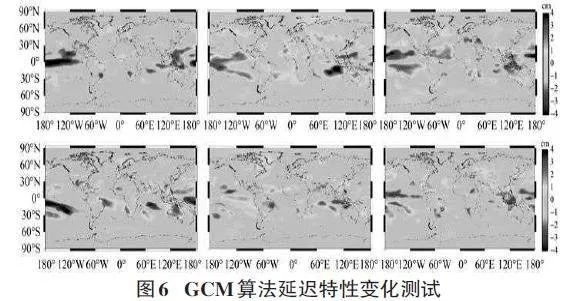

4.1 GCM算法延迟特性变化测试

根据建立的GCM算法,对其算法的延迟特性进行测试,具体的测试结果如图6所示。

根据测试的结果,由公式(1)得出,其延迟特性约75%的区域小于5 cm;约93%的区域小于10 cm。偏差值均在5~10cm。

4.2 GCM模型与GZTD、GPT2w、UNB3m模型的实验对比。

在全球范围内绝大多数位置的精度误差与对流层、电离层有关,与年份无直接关联。由此,建立一种GCM模型,该模型通过对年份气象数据分析,建立纠偏数据公式:

通过双线性内插确定待定测站在所需年积日的对流层、电离层误差,利用线性内插确定测站任意时刻的对流层、电离层延迟量。选取2011—2017年的数据作为参数,如表2所示。

其与GZTD、GPT2w、UNB3m模型的测量精度比较测试数据如图7所示,由此可知GCM模型算法的精度明显优于GZTD、GPT2w、UNB3m算法,GCM模型相对于IGS产品的平均偏差精度提升达1.3m。

4.3 预警系统功能测试

经过软硬件的设计与算法的改进,对完成的电力基础设施预警系统进行了相关功能的测试,实时的监测列表如表3所示(部分)。报警信息显示如图8所示。

整个平台在监测周期内完成的倾斜报警7次,拆卸报警5次,突变报警7次,测试的准确率达到100%,测量的精度达到倾斜角度偏差小于3%。

5 总结与结论

根据当前输电线路电杆状态、杆塔等物理形变过程不能实时感知的难题,基于GCM算法开发了基于北斗新技术的智能监测平台,配合北斗终端,实现地图可视化监控、设备历史状态记录、异常风险主动预警等功能,实现对监测对象数据的可视化分析,记录分析设备位移、倾斜角、形变等数据,并设置各类预警和报警阈值,对电杆物理实现感知和告警,能远程监测杆塔状态,系统经过测试,准确率达到100%,测量倾斜角度偏差小于3%,精度高。实现了可靠精密监测预警。

参考文献:

[1] 张亚雄.北斗进入规模应用发展新阶段[N].光明日报,2022-05-19(008).

[2] 李筱林,戴进宇.北斗地基增强技术在电网高精度地理位置服务中的应用研究[J].低碳世界,2020,10(12):89-90.

[3] 景贵飞.北斗三号系统全球导航与位置服务技术创新的分析[J].卫星与网络,2020(7):54-59.

[4] 梁东,张雪,冯茂秘.面向多普勒效应的北斗定位精度优化研究[J].电脑知识与技术,2024,20(16):111-113.

[5] 唐晓霏,孙小超,魏以宽,等.BDS高精度位置服务平台业务服务体系建设——以湖北省为例[J].北京测绘,2020,34(3):305-309.

[6] 王晓博,曲嘉旭,杨杉,等.基于微服务架构的高精度室内外综合位置服务平台设计[J].邮电设计技术,2020(2):77-83.

[7] 梁东,张雪,冯茂秘.基于差分技术的北斗定位误差校正研究[J].无线互联科技,2024,21(11):17-19.

[8] 赵鹏,孙小超,唐晓霏,等.湖北省北斗高精度位置服务 “一张网” 建设研究[J].地理空间信息,2019,17(11):34-35.

[9] 李君海,熊道洋.基于北斗高精度位置服务的无人机变电站自主巡检应用的研究[J].湖北电力,2019,43(4):77-83.

[10] 张丹,余晓敏,王海涛.北斗高精度服务保障技术方案探索[J].测绘通报,2019(5):98-101.

[11] 魏立力,王丰.地理网格技术在国土空间数据库中的应用[J].北京规划建设,2020(S1):158-161.

[12] 王莉,兀伟,邓国庆,等.地球空间网格编码技术分析[J].测绘通报,2020(10):131-134,147.

[13] 兀伟,邓国庆,张静,等.球面地理网格剖分方案分析[J].地理空间信息,2019,17(11):100-103.

[14] 黄晋,陈清,李保强.周跳探测法在北斗精度定位中的应用研究[J].科技和产业,2020,20(5):130-134.

[15] 施闯,郑福,楼益栋.北斗广域实时精密定位服务系统研究与评估分析[J].测绘学报,2017,46(10):1354-1363.

[16] 梁永.北斗导航卫星系统在高速铁路精密控制测量中应用研究及精度分析[J].铁道勘察,2015,41(5):1-3,4.

【通联编辑:梁书】