歌从云南来,乐从心舞动,美在彩云南

2024-09-14刘畅

文中通过分析云南地区具有代表性的民族民间声乐作品,概括性地说明了作为一名声乐教师在学习、传承和传播云南地区音乐的过程中,应掌握包括语言、音译、田野调查、传承及思辨五个要素,力求为保护和推动云南民族声乐艺术献出一份微薄之力。

一个民族的延续,最重要的是民族精神和民族文化的延续。文化是民族凝聚力和创造力的重要源泉,作为一名声乐教师,肩负着延续、弘扬和发展中国优秀民族文化的历史使命。如何在高职高专院校戏剧影视表演专业的声乐教学中,运用现代声乐意识,建立以中华文化为根基的声乐教学体系,为中华民族传统文化的保护、发展和创新寻求新路径,是声乐教学与演唱实践值得研究的问题。

1 掌握云南民族民间音乐作品之魂——语言

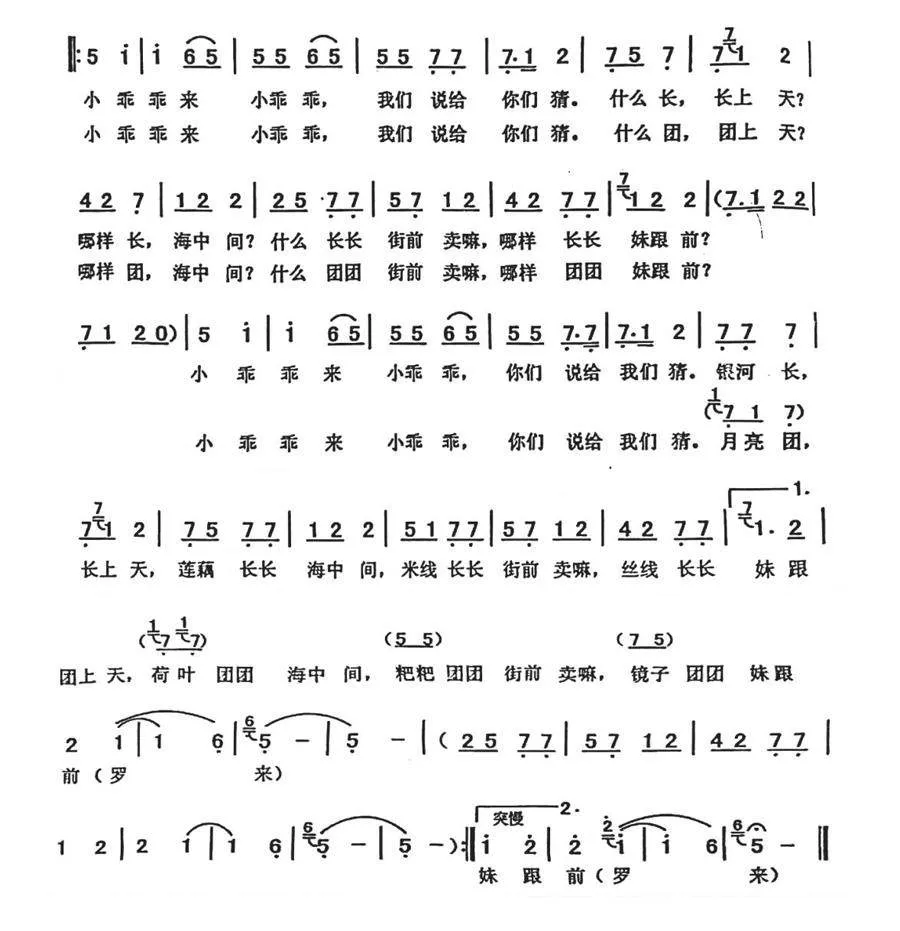

云南,是一个包括彝族、哈尼族、白族、傣族、纳西族、傈僳族等25个少数民族的省份。云南方言,也叫云南话,总体上属于西南官话,与民族的迁徙以及今天民族格局的形成有着密切关系。云南地区民族语言之丰富,之复杂,之差异多样化,可称之为语言世界的“万花筒”。而在此种语言环境之下产生的各少数民族的云南民歌,其音乐风格时而细腻绵长,时而俏皮灵动,时而意境深远,时而震人心魄。因此,一直以来,深入学习演唱并正确掌握云南民歌的语言风格和韵律特征,便成为每一位钟爱云南民族民间艺术演唱者和研究者的牵绊和困扰。通过参加国家艺术基金“云南地区少数民族民歌创作及表演人才培训”项目,在云南昆明学院两个月的学习过程中较为深入地学习和考量,笔者认为,语言是人类进行相互沟通、深入交流的重要工具之一,也是学习云南方言和云南民歌的重要突破口之一。语言是文化的一个重要组成部分,是了解不同国家、民族、地区的生活方式及社会文化等方面的认知桥梁,具有指向性、描述性、交际性、传播性、传承性等特点。在特定的环境中,语言必定会被打上特定的烙印,而歌者是善于用丰富的音乐语言来表达和传递音乐世界真善美的人声媒介。将语言和音乐两者美妙结合,由歌者(须由擅长并熟练掌握语言特点的艺术者进行二度演绎)词情达意地陈述歌唱作品中的思想内容,这是一个完整的艺术作品呈现,下面以云南民歌《猜调》为例,见曲谱1云南民歌《猜调》(由云南昆明学院声乐教师郭海波老师进行课堂教授)。

歌曲中,对于云南地方方言的发音有着极其严格的要求。例如,“长”不读“chang”,而是读作“chan”;“街”读作“gai”等。多年的声乐学习经验,并没有使我们身临其境地走进我们所学习的民歌语言,在对声乐作品的处理及声音音色的辨识和审美方面,形成了千人一面、一曲同声或同处理的尴尬局面。此次学习对于已成为高校教师的我们来说,无一不是声乐观念的冲击和警示。故而语言掌握在学习中国民间歌曲演唱过程中的作用是不可小觑的,见曲谱2《蛤蟆调》(由云南昆明学院声乐教师郭海波老师进行课堂教授)。

这是一首嬉游性的云南嵩明汉族小调民歌。歌词中,“个”读作“国”“guo”声调为四声;“脚”读作“jio”,声调为三声;衬词“呢”读作“ni”,声调为一声;“片莲得连”读作“pie tie pie tie”,四个字声调均为一声。歌曲通过娱乐性的数蛤蟆识数,来启迪儿童智力的发展。全曲旋律活泼喜悦、节奏欢快轻松。将歌词演唱方言化处理,使曲中蛤蟆戏水的形象充满了童趣和地域特点,增加了乐曲的生动性。民歌的本土化在这首歌曲中得到了淋漓尽致的展现,这是属于云南孩童乃至成年人对于童年的美好回忆和音乐共鸣,语言的共振亦是我们与云南这片土地紧密连接的同频桥梁。

2 学习云南民族民间音乐作品之径——音译

因云南当地少数民族的生长、生活环境及日常生活中彼此沟通的语言和我们大多数非本地民族地区的人群有较大的不同,因此,在学习的过程中,将云南少数民族民歌的歌词进行汉语音译,是最直观且有效的学习手段。

以纳西族民歌《美丽的白云》为例,见谱例3(由著名纳西族歌唱家和艳丽老师进行课堂教授)。

《白沙细乐》是迄今仍然保留、传承于纳西族民间的大型丧葬歌舞、器乐组曲,产生于纳西族民间,形成于纳西族本土的音乐。其中包括舞曲、歌曲以及器乐曲牌三个部分,为集歌、舞、乐于一体的大型古典音乐套曲,被誉为“活的音乐化石”。白沙是个地名,在丽江坝子的北部,是纳西族古代政治、经济、文化的中心。其音乐忧伤哀怨,悱恻缠绵,主要由《笃》《一封书》《三思吉》《阿丽哩格吉拍》《美命吾》《跺磋》《抗磋》《幕布》等八个乐章组成。《美丽的白云》是现存的其中一首齐唱曲,歌词内容通过白云、白鹤和鹰寄托人们对死者的怀念。此曲既是纳西族的挽歌,也是纳西族的安魂曲。歌曲曲调徐缓而平静,幽远而安详,缠绵悱恻,哀伤动人。歌谱中,第一行的歌词完全采用汉语语言对纳西族歌词进行标注音译,而学习的第一个步骤,是和艳丽老师逐字逐句地用纳西族语言将歌词念给大家,后由学员们进行听辩、记录与重复诵读的近距离效仿过程。这首歌曲的学习,如完全运用汉语进行演唱,自然是失去了纳西族语言的风格特性。“音译”这个词在翻译领域中是一个常见术语,它通常指将外语中的单词或短语按照其发音转换成中文的文字形式。而这种方法依然适用于外省市的民歌演唱从事者和研究者学习云南少数民族民间歌曲。其优点在于,可以使我们更加容易理解、记忆和最快速度掌握地方少数民族方言,同时也可以保留原语言的音韵特点,从而有利于此类歌曲的演唱、学习及广泛传播。

见曲谱4,以纳西族民歌《阿卡巴拉》为例(由著名纳西族歌唱家和艳丽老师进行课堂教授)。

这是一首云南香格里拉三坝白地纳西族民间歌曲。三坝纳西族乡,隶属于云南省迪庆州香格里拉市,地处香格里拉市东南部,这是一首男声齐唱曲目,同时伴有舞蹈动作。阿卡巴拉是一种传统民间文艺形式,流行于中甸三坝,也叫“呀哩哩”。它含有历史、宗教、民俗、艺术等诸多文化内容,是三坝纳西族人民在长期的生产生活中形成的以歌舞、祭祀活动为载体,含有历史、宗教、民俗、艺术等诸多文化内容的传统民族歌舞,其中“阿卡”可以理解为“欢乐的”“愉快的”“鼓舞的”等内涵。歌曲节奏夯实有力,体现出男人们雄风威武的气势,豪迈的歌声中烘托一种振奋人心的气氛。这首歌曲完全采用将汉字结合汉语拼音的形式进行记录,对于不熟知纳西族语言的学习者来说,这是一种非常便捷的学习方式,只需将歌词内容按照字面所标注的读出来即可。音译,只是较快掌握云南少数民族语言歌曲的方法之一,但如果想真正了解并演唱云南少数民族歌曲,对于其背后的历史文化背景所深藏的语言及文字规律等诸多方面,需用长久的时间深度探究,懂得一些皮毛是不足尔尔的。

3 挖掘云南民族民间音乐作品之根——采风

田野采风,是深入到研究对象的生活背景中,以参与观察、采集素材等方式获取创作灵感和第一手艺术素材,并通过这些资料分析来理解和解释其表面现象的一种研究方式。云南昆明学院为学员们聘请了当地民间艺术家进行现场表演,听取当地民族民间音乐组织者的专题讲座。我们通过面对面地感受与接触,了解当地民族民间音乐的风格特点、体裁类别、剧种类型、文化背景以及民间艺术家的生存状态和生活方式,借助于视频及音频录制资料。

田野采风让我们离开了熟悉的生活环境和工作场地,在整个田野调查过程中,大家从模仿和复制中获取创作灵感,收集富有民族文化符号的音乐元素、演唱唱腔和舞蹈动作,面对面地触摸和感受当地民族民间艺术家及其祖辈相传的厚重的音乐历史文化。逐步得到了有效切实的应用分析、实践性和创新能力这三个层次的综合提升。正如著名作曲家万里老师所说,在创作中,感情是最重要的,而不是技术层面的东西。没有深入到你所要描写的生活场景中去,只是看看资料、听听音响,写出来的东西没有味道、没有特点、没有根基。

艺术来源于生活,这是做田野调查最深的感触。它通过对人们熟知生活的再创造,提炼出深刻的教育意义,或是表达人们惩恶劝善的心理,或是满足人们对美好生活的向往。无论是《采花调》《摇篮曲》还是《孔雀调》;无论是《麻雀调》《螃蟹调》还是《哦热热》……无一例外都与大自然带给我们的生活启示难以分割。让我们继续扎根于生活,立足于当地历史文化背景,追根溯源,带着更多的疑问走进田野深处。

4 弘扬云南民族民间音乐作品之美——传承

声乐教师是教学活动的设计者和组织者,在教学活动中发挥引领和示范作用。要重视并助力推动云南民族民间歌曲在声乐教学中的应用,不断更新教学理念,挖掘其对于高校声乐教育功能的历史价值和社会价值,更要认知云南民族民间歌曲在声乐教学中传承的应用价值。云南民族民间曲目的传承,极大地丰富了高校声乐教学的内容,扩展了教师声乐教学的思路和教学领域,促进了高校声乐教学内容呈多元化的发展态势,推动了声乐教学曲库的改革与创新,更是为云南民族民间音乐在省外的艺术教育传承和播撒提供了源源不断的续航空间和平台。我们应努力为学生在学习和演唱云南少数民族民间歌曲这件事情上创造良好的教学环境,使学生在云南这片音乐海洋中快乐地徜徉,心灵得到净化和滋润。在丰富多样的音乐聆听和感受过程中,将这些承载民族记忆的歌词与旋律内化为自己的文化性格,从而使他们的音乐之路多样化交错,音乐之美重新焕发生机。最终达到培养民族气质、孕育民族品格、彰显民族精神、展现民族风貌的教学目的。

5 突破实际教学过程之难——思辨

5.1 优化课堂教学方法,突出学生主体地位

云南地区民族民间歌曲作品中大多数曲目是伴有舞蹈成分的,需要声乐教师设定模拟表演场景并亲自示范唱跳环节,这是一次大胆而愉快的教学尝试。学生在参与、想象、舞动、释放自我的学习过程中探究知识,亲身体验云南少数民族热情洋溢的音乐氛围,在音乐律动中感受着云南民族音乐的美妙。这种将以往课堂中以“教师传授—学生聆听”的传递式教学转化为“学生参与—师生共歌舞”的体验互动式教学,极大程度上激发了学生学习的积极性、主动性和求知欲,活跃了教学氛围,教学成效显著。

5.2 以流行演唱方法为主,顺应当今的音乐潮流

近些年来,流行唱法因歌词通俗大众化、旋律朗朗上口、曲风类型多样、内容容易理解等鲜明的优势走进大众的生活,其中演唱人群多以80后、90后与00后为主要对象。如今,流行唱法成为除美声唱法、民族唱法和原生态唱法之外又一音乐潮流导向。在实际的教学实践中,绝大部分非云南本地区的汉族学生无法模仿属于云南地区特有的演唱方式,因此要想使学生快速而高效地接受音乐风格性较强的云南民族民间歌曲,教师要利用口语化的流行音乐语言进行口传心授,从而突破学生的心理屏障,达到既没有丢失祖先留给我们的文化馈赠,又在现代人的口中得以代代相传的教学期望。

5.3 让彩云之美唱响上海,开花结果

声乐演唱的过程是审美体验和升华的内化过程,声乐艺术的展现源于舞台效果的综合实践和运用,也是赋予声乐作品以鲜活生命动态的艺术创造行为。影视表演专业以培养影视表演人才和技能型人才为主要目标,教学目标侧重于培养和提升学生的艺术表演能力。在本学期的课程中,云南民歌占据了课程内容的三分之一,《美丽的白云》《猜调》《十大姐》《阿卡巴拉》《小河淌水》《放马山歌》《爱做梦的高原》等作品让学生沉浸式地走进了云南这片美丽的土地,极大程度地引发了他们爱的共鸣和对美的向往。本着验证教学成果的教学目的,笔者决定用一首云南傈僳族民歌《哟叶》参加全国大学生艺术展演合唱组的赛项,同时,也将在我校大学生艺术节、影视表演专业综合汇报演出中,相继推出云南民歌系列作品音乐会。云南民歌体裁丰富,旋律风格迥异,在当今西方文化充溢着年轻一代内心的境况下,积极推动云南民歌的文化价值具有深远的教育意义。这代表着民族的进步和发展中不可或缺的文化延续,有利于年轻人增加民族自信心和自豪感。我们要有海纳百川的博大胸怀,要想让中华民族屹立在世界民族之林,必须坚守文化自信和文化自强,并且坚信只有民族的才是世界的。

6 结论

云南是民歌的海洋,每一个从事音乐创作与音乐演唱工作的人,如果想真正领会和掌握云南民族民间音乐的精髓,需要经过长期不断刻苦地学习、打磨与实践,这绝非朝夕之事,而注定是一条任重而道远的路。民族文化依恋乡音故土生根、发芽,我们在这里相遇,更需要将传统文化与现代文明相结合,从而使其在新时代焕发出崭新蓬勃的生命力。让我们不断地探索、吸收、借鉴、传承、发展与创新,与时俱进,加强对云南优秀传统文化的挖掘和阐发,创作和演绎出一首首集思想性和艺术性为一体的,具有高水平、高质量,具有云南浓厚音乐风格的艺术精品。让这里的文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调。一个人的力量势必是微薄的,但我们要始终相信星火燎原的力量,让我们把继承优秀传统文化又弘扬时代精神、立足本民族又面向世界的当代云南文化创新成果传播出去,从而使其在新时代焕发出崭新蓬勃的生命力。

本文系国家艺术基金“云南地区少数民族民歌创作及表演人才培训”研究成果,项目编号:2023-A-05-031-485。

(作者单位:上海邦德职业技术学院)