铭记红色历史 传承航天精神

2024-09-12宋艳妮

中国航天科技集团第九研究院7107厂作为三线建设的重要组成部分,是我国首批建设的航天惯性平台专业生产单位。工厂防务装备惯导系统、惯性测量组合、空间飞行器太阳帆板驱动机构、有效载荷微波开关等各类产品,在两弹一星、载人航天、探月工程、北斗导航等国家重大科技专项任务中作出了突出贡献,为我国国防科技事业和国民经济建设做出了突出贡献。

伴随着中国航天事业的发展,7107厂也走过了一条从秦岭深山到宝鸡市区再到科技新城的创业发展之路。特别是在凤县黄牛铺秦岭深山的艰辛岁月里,7107厂老一辈航天人,自力更生,艰苦奋斗,从白手起家到开创一次投产一次成功、高弹道飞行试验质量空前、五战五捷等辉煌业绩,也成为了航天精神的镌刻者、践行者和传播者。

青山绿水间镌刻航天精神

二十世纪六七十年代的三线建设时期,作为火箭核心部件的专业研制生产厂,7107厂的诞生和建设便具备得天独厚的优势并受到高度重视。周恩来总理主持召开的中央专委会议曾多次对七机部第一研究院三线基地——062工程(包括106工程、107工程)的选址、建设问题进行研究。时任中共中央总书记的邓小平同志对三线建设也非常关心,曾亲往天水一带考察调研。1965年11月10日,七机部对一院《关于惯性器件所(厂)设计任务书》进行批复,明确在三线地区建设第一惯性器件所(厂),7107厂正式诞生。

一句“好人好马上三线”,沉睡的大山慢慢苏醒。1966年,7107厂的创业者们打起背包、跋山涉水,来到祖国大西南、大西北的深山峡谷、大漠荒烟,风餐露宿、披荆斩棘,开始了选址建厂的征程。在踏勘选点中可谓历尽千难万险。创业者们吃不饱、穿不暖,狂风暴雨、寒风刺骨、烈日暴晒都是家常便饭,再加上交通原始、信息闭塞,工具设备匮乏、生病无药可医等等,这些对于从城市来的热血青年都是难以想象的。比如无意间碰到的马蜂窝让援建人员的两个胳膊肿的像两条腿那么粗、饥饿难耐的援建者们误把夏枯草当野菜吃、天水选点时期数次泥石流和车祸曾让踏勘组技术人员险些失去生命……在那段岁月里这样的事情比比皆是。从1964年开始,历时5年,经过三次定点、两次变点,1970年5月1日,107工程最终在陕西凤县秦岭人民公社(现黄牛铺镇)三岔河村开工建设。

建厂初期,吃、住、行的条件是非常艰苦的。建设者们的到来,给山村里带来了生气,也热闹起来。但山村到处都是畜粪、杂物,水质超标的饮用水、几乎没有副食、只有清水煮土豆、冬天几乎断粮……当时职工流传着“冬季吃土豆,夏季吃葱头,中间加着个窝窝头”的顺口溜。住的也很艰苦,农民兄弟的房子里到处能看到被火焰熏黑的四壁、芦苇席搭成的棚子、露着棉絮的被子、坑坑洼洼的地面、雨天时室外大下室内小下、身上长满了“革命虫”……但同志们充满了革命的乐观主义精神,说虱子多了,和农民兄弟的感情就更深了。

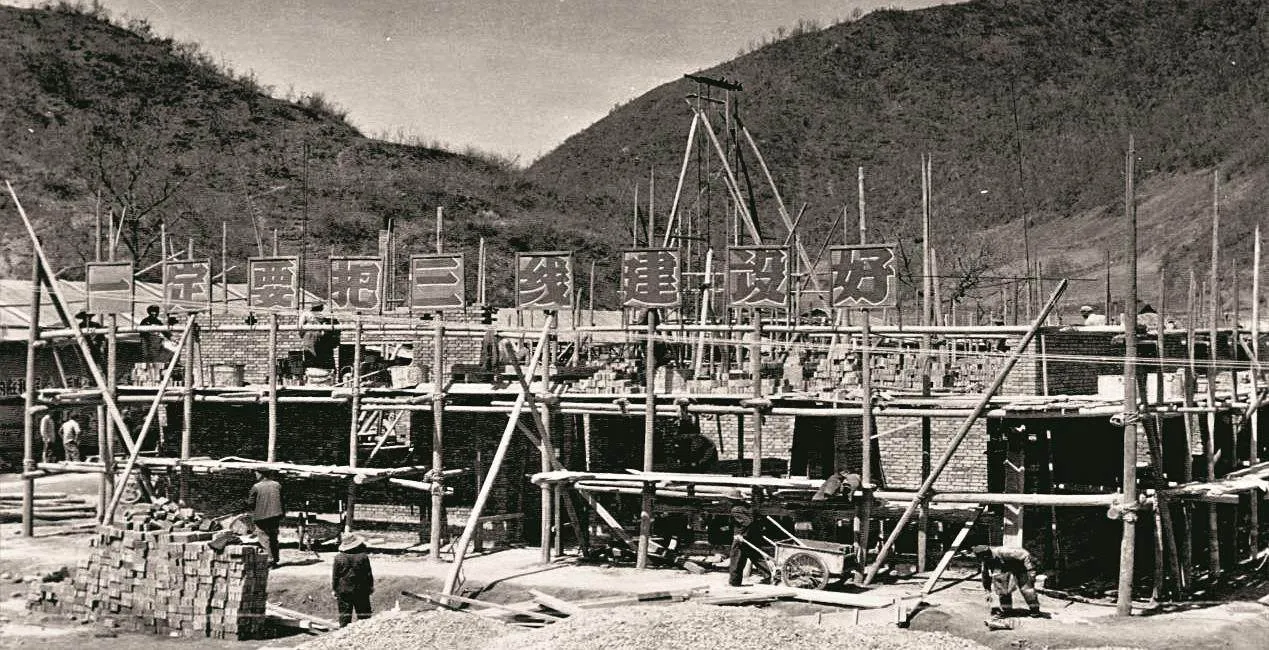

夏有骤雨、冬有暴雪,尽管条件非常艰苦,但7107厂的创业者们经受住了物资匮乏的磨炼和对航天事业信念的考验,动手搭建茅草屋作为宿舍,一砖一瓦开始搭建厂房。尽管整个工程建设有施工队,但施工的保障工作都由107人自己负责,职工和家属都上,装卸水泥及其它建筑材料、挖管线沟、修护坡、排水道、架设电路、架设通讯线路……他们不分白昼黑夜,为的是“一定要把三线建设好”,为的是“让毛主席睡个好觉”。自力更生,艰苦奋斗从一开始就是107人的精神底色。1978年,曾经偏僻荒凉的黄牛铺被建成了我国第一惯性器件厂。

干事创业中传承航天精神

1978年,在秦岭脚下,7107厂的创业者们怀着对发展航天事业的雄心壮志,一边全力支援还未收尾的基建施工,一边主动做好投产准备,并主动请缨,“不在山沟吃闲饭,要为航天做贡献”,争取了某重点型号的试生产任务。这次任务,是对工厂有无生存能力的考验,也直接关系到该型号能否由一线转到三线生产。

随着投产工作的开展,干劲一鼓再鼓,全员凭借艰苦奋斗、无私奉献的作风,群策群力、战胜困难,竭力只为一个共同的目标——那就是“早交产品,交好产品”。1981年,正当全员满怀喜悦准备送别凝结多年心血的产品出厂时,突然遭遇百年不遇的特大洪水泥石流袭击。但苦难的经历,打不垮107人。大灾过后第8天,就局部恢复了生产。在这样艰难的情况下,1981年12月7日,我厂生产的首套产品参加试验获得圆满成功!一次投产、一次成功、质量空前,是我们辉煌的历史。107人靠着顽强拼搏的精神和毅力,做到了“大灾之年,队伍不散,任务不减”,最终实现了“首发必争,首发必胜”的誓言。

1983年10月,正当干部职工为确保某型号产品按时交付日夜奋战之际,阴云再次笼罩7107厂——某型号重要组件因技术质量问题造成了交付拖期,军委副秘书长张爱萍严厉批评,明确指示:“如不改,则关、停、并、转。”危难之际,107人决心背水一战。厂党委立下9gXWnUWZet9JkXzBXPJnFg==军令状:“如期完不成任务,全体党委成员就地免职,七一O七实行关停并转。”全厂职工看到党委一班人的决心,大家老账不算、新账不欠、既往不咎,团结一致向前看。经过六个月的顽强奋战,工厂实现了“背水一战”的誓言。张爱萍将军挥墨题词“敢于转败为胜,不断奋勇前进”赠送工厂,以示褒奖。背水一战是7107厂历史上浓墨重彩的一笔,全厂职工在干事创业中不断弘扬航天精神,以顽强的意志扭转了危局,也获得了企业生存发展的机会。

1990年,7107厂又一次遭受了特大洪灾的袭击。浪头之高、流量之大、洪水之猛、波及范围之广都远远超过了1981年那场曾被称作“百年不遇”的特大洪灾。面对肆虐的洪水,领导班子决定立即开展抗洪救灾,一边组织家属、子校、托儿所紧急转移,一边组织职工保护厂房、产品等国家财产安全。在这次抗洪救灾中,涌现出了许许多多个感人事迹,有为抢救被困职工被洪水夺去生命的青工杨小林、奋不顾身紧急转移产品设备和精密仪器的副厂长杨瑞周、冒雨守护在危桥旁指挥职工安全撤离的纪委书记施珠珠、在酷热的天气中分文不收给职工送绿豆汤的共产党员、为救灾现场送去饮用水的退休老职工……在极其残酷的自然灾害面前,全厂干部职工忍受着生活上的巨大困难及身体疲劳,团结一心、同甘共苦、共赴厂难,轰轰烈烈重建家园,并实现了“生产不丢,抗灾自救,争时间,抢速度完成国家重点型号任务”的目标。

献身国防时践行航天精神

在黄牛铺这片孕育着希望的秦岭热土上,7107人用自力更生、艰苦奋斗的坚实脚步,踏平了征程上的荆棘。他们不仅把浓浓的爱国情表现在身处逆境自强不息上,更表现在爱岗敬业,顽强拼搏上,还表现在追求质量、精益求精上。从1981年的试生产被称赞“质量空前”,到1985年荣获航天部优质产品奖,再到1987年后任务批量生产。7107厂生产出了为祖国站岗放哨的卫国利剑,圆满完成了多项国家重点型号任务,批产了多型号军贸产品,研制了汽车化油器、减速离合器等民用产品,实现了107人“争强创优”的宏伟目标,更为“献身航天”作出了应有贡献。

从1965年批准组建,1969年定点黄牛铺,1970年开工建设,到1978年7月1日建成投产;从1981年、1990年“十年两灾”,到“背水一战”,第一代107人坚持党的领导,弘扬航天精神,以不怕困难的勇气、敢于转败为胜的毅力,完成了工厂建设、首套产品首飞以及多项国家重点型号任务,为国防建设和国民经济发展做出了贡献,也形成了黄牛铺时期 “艰苦奋斗、勇于拼博、争强创优、献身航天”的企业精神。黄牛铺时期企业精神是7107厂艰辛起步的坚定基石,集中体现了107人坚守许党为国、军工报国的赤诚情怀。

自1981年受灾后,上级开始着手策划工厂搬迁。1993年, 7107厂迁建最终定点宝鸡市西宝路石坝河村。随着产业的拓展,2019年搬迁至航天科技新城。从黄牛铺到西宝路,再立足科技新城,7107厂的航天工作者们在半个多世纪的奋斗历程中,艰苦创业、勇于创新、团结协作、无私奉献,践行着国防报国的铮铮誓言。相信,只要全厂上下继续传承弘扬航天精神,锚定目标、坚定信心,就一定能够举全厂之力推进转型、焕发新生,也一定能为建设高端装备制造国内一流企业再立新功!

(作者单位:航天科技九院7107厂)