那些年我们在大地上研学

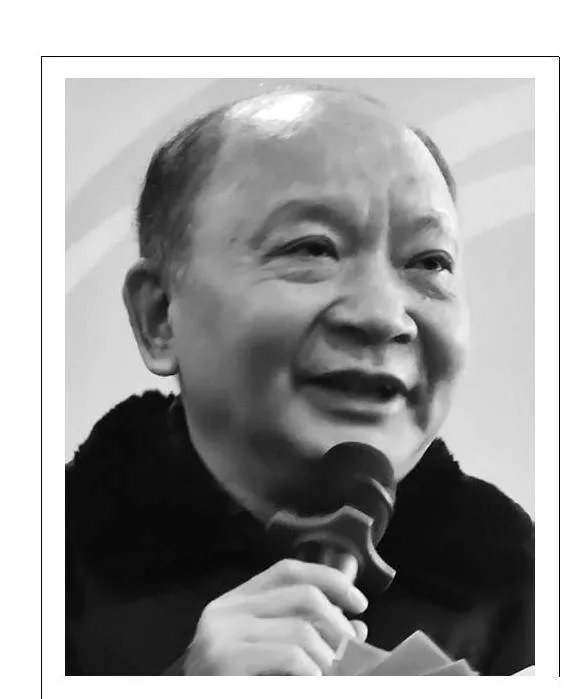

2024-09-11明心平

明心平,江西南康人,江西省作协会员,江西省影视家协会会员。在《中国文化报》《文汇报》《百花洲》等报刊发表各类作品多篇。曾出版文艺随笔集《五谷杂粮》。

近日看了篇报道,写的是城里的老师带学生到乡下的田野里研学,学生们高兴万分,在田间弄得一身泥巴还觉得十分开心。我看后很是感慨:城里的学生与农村的学生成长经历可谓天壤之别,如果这都算研学,那我很小就开始“研学”了。

我小的时候,生产队正搞集体,平常劳力不算紧张,一到夏天“双抢”(抢收抢种)劳力就不够用了。生产队长看到我们几个跟在打谷机后头捡谷穗的小孩,就叫我们去试试捧禾。没想到我们捧禾比大人还卖力,我们人小好转身,好弯腰,又喜欢互相追逐,跑的速度比大人快得多了,四个小孩就可包一台打谷机的捧禾任务了,要大人来也得三四个人。于是队长决定让我们四个人正式参加生产队的劳动,一天打四分。当时一般成年男子打十分,妇女打八分,我们相当于妇女的一半分。妇女能顶半边天,我们小孩能顶半个半边天。家里大人也很高兴,这么小就能给家里赚工分了。那时我家八口人,父亲在单位,家里就母亲一个人赚工分,每年都要超支,累计已超支一千多元了,每年母亲都要去大队挨一顿批,被大队干部训得不敢抬头,弄得灰溜溜的。现在好了,我作为兄妹排行中的老大,也能赚工分养家糊口了。

捧禾要来回奔跑,几个小孩免不了挤撞碰人,以至于出口互相骂人,甚至抓起泥巴打人,引得家长也相互指责、对骂。队长赶紧停下手里的活,赶来劝架。他感觉我们几个小孩没个头不行,看我比较顺眼,就郑重其事地当着其他几个小孩的面宣布:从明天开始,平崽当小组长,你们几个听他指挥。我于是在九岁那年就当起了“头”,手下有三个兵,干农活更有劲了。为避免互相挤撞,也为了防止有人偷懒,我给四个人编了号,我是一号,随后是二号、三号、四号。每次都是我带头上前,其余二、三、四号的小孩按顺序跟着上,轮完后又从我开始,循环反复,周而复始,有序快捷没人有偷懒的机会,捧禾的速度大大加快。捧禾因要来回跑,泥一脚水一脚,加上从水里捧起的禾穗水淋淋的,一上午下来,全身没一处是干的,除了汗水满头满脸,泥水也浑身都是,最后分不清哪是汗水,哪是泥水,只觉得一身湿漉漉,走起来沉甸甸,一跑动泥水纷纷落下。终于熬到中午十二点半休工,我们像久旱的鸭子,争先恐后扑通扑通往溪水潭里跳,让清净凉爽的溪水冲刷一身的泥水。我们把外衣外裤脱光,穿条短裤头打个赤膊,尽情地在溪水中嬉戏。冷不丁潜下水底抓住一人的脚使劲往下拉,那人吓得哇哇大叫……溪潭里一片嬉闹,一阵欢腾。

捧禾没什么技巧,是个笨活、累活,一般有农技的人是不愿去干的,工分也打得低,要想多赚分,就得学点农技,于是我们几个盯上了拔秧。按队里的规定,拔三十捆秧算一分。我们央求大人教我们,大人也乐意教,教我们右手拔秧,左手抓秧,拔秧的手一撮撮地拔,抓秧的手一圈圈地转,待转到手中抓不住了,右手就扭住秧苗尾,使劲往水里撴,左手沿秧蔸一点点地挤泥巴,把秧苗蔸洗干净,再顺手一甩,把泥浆水甩干,抽根稻草把一头按住,把另一头顺手一转一穿一拉,一捆齐齐整整、干干净净的秧苗就成了,往身后水田里一扔,又开始下一捆。我们边学边干,很快就熟练了,小孩子手脚灵活,拔秧的速度比大人还快。

后来我们听说邻村有人左右手能同时开弓,右手拔一下,左手拔一下,两手秧苗一合就是完整的一捆秧,我们几个小孩很快就又学会了。一个晚上,大约从下午六点休工进秧田,到晚上九点清点捆数,三个小时左右,我们可以拔一百五六十捆秧,比大人多出几十个,折算下来,有五分多,比白天干一天农活挣的分还多,一天下来,有九分或十分,比白天一个女劳力挣的还多,差不多赶得上一个男劳力了。望着身后一簇簇的秧,犹如一群群毛茸茸的小鸭,苦和累霎时烟消云散。清点完捆数,几人哼着儿歌,踏着月色,跟着大人往家走。

随着个子的长大,我们先后学会了莳田、割禾、捆稻草等轻点力气的农活,至于踩打谷机、犁田、耙田、打辘轴,这些是重农活,一般要男劳力才能胜任,小孩子力气不够,干不动。

犁田、耙田等重农活,我是在实行分田到户、家庭联产承包责任制后学会的。上世纪八十年代初,国家总结安徽凤阳小岗村等地的做法,在全国推行分田到户、联产承包责任制。这股春风迅速吹遍全国,农村社员集体参加劳动的生产模式顷刻间土崩瓦解,一些大队干部、生产队干部一下子失去了发号施令的权威,一个个怏怏不乐,垂头丧气,好像虚脱了一样,提不起劲来。大队干部原先是脱产不要下田干活的,现在他们也要种自己家里的那份责任田了。而像我家这种缺少劳力的家庭,一下子也陷入了困境。过去在生产队,虽然每年都超支,每年都不够吃,但队里的谷子还是按月发放的,哪怕煮稀饭,总算还是有些米下锅的。分田到户搞单干,如自己家里的责任田打不出谷子,就会喝西北风。我家没壮劳力,像犁田、耙田等重农活干不了,就得请人。请人也不容易,家家户户都是这个时节要下田犁田、耙田,怕耽误农时。我家开始是请亲戚帮忙,次数多了,人家也有事,不好再请。那时我在唐江中学读书,那个学校教学质量很好,我的上一届,考出了恢复高考后南康县首个北大生,该班班主任老师立马被提拔当校领导。

唐江镇曾是赣南四大名镇之一,是个中心镇,离我家有上百里,我一个月才回家一次,挑米,拿伙食费。每次回到家里,看到母亲忙里忙外,手脚不停,筋疲力尽,弟妹又还小用不上力,我很难受,反复思考,决定还是回乡里中学读书。

走时我同班主任何老师道别,讲了自己家里目前的困境,转学是不得已而为之。何老师再三挽留,说你来时成绩不怎么样,经过一番努力,这个期末考试的总成绩位居文科班第一了,如留下来读,考个好点的大学应该没问题。我说,我心里也清楚,但我不能为了我一个人的前途,把全家人的生计弃之不顾,即使留下来,我也会牵肠挂肚,安不下心来。何老师看我去意已决,也不好多说什么,就说你好自为之,学习还是不能放松,有什么需要尽管写信告诉我,我会一如既往地帮你的。

就这样,我回到了乡里的中学,离家就七八里路,每天下午下了课就回家种田,星期天就整天在田里劳作。

起初我不会犁田,母亲就在前面牵着牛绳,我在牛后撑着犁柄,左一歪右一斜,深一犁浅一犁,居然几天就学会了犁田。照着这个法子,我又学会了耙田、打辘轴等壮劳力干的活。因我回乡,我家的农活有人干了,稻田也不误农时了,母亲也不需要低三下四求人帮忙了,一家子的生计有了着落;除了解决自家的吃饭问题,上缴公购粮,几年工夫还把欠队里的一千多元超支款也还了。苦的是我自己,回到乡中学上第一节课,我就大吃一惊,发现乡中学老师的教学水平与唐江中学老师的教学水平相差太多了。当初我设想只要我用功,在哪里我都可以把功课学好的,没想到校与校之间教学水平相差这么大。但事已至此,回头无路,只能硬着头皮读下去了。这样造成的后果对我个人而言是很严重的,高考时,我这个在唐江中学文科班考第一的学生,竟然连个大专都没考上!

在乡mYWcx/A+ZlQMCiC258WxbQ==中学苦熬了几年都没考上,想想不是办法,若考不出去,不但我自己一辈子要脸朝黄土背朝天困守在农村,一家人的指望也实现不了,我家也难有出头之日。思考了几天,我毅然打起行装,到县中——南康中学去回炉补习。一年后,我考取江西大学(今南昌大学),终于走出大山。这时我的弟妹已学会了犁耙辘轴,我走了也不会影响干农活,算是两全了。

进了省城读了大学,我对家里的农事还是牵挂,每年暑假,正是“双抢”时节,一放假我就急急忙忙打点行装回家。我已是个壮劳力了,农田的所有活我都熟门熟路,与兄弟姐妹在一起干活有说有笑,个把礼拜就干完了,常常还到亲戚家或本族人家帮忙。一次我在一亲戚家干活,边上有个老表说,看人家平崽,大学生了,还参加田里的劳动,你们这几个鬼崽子,读书没本事,干农活也比不过人家。我听后心里美滋滋的。假期在家干农活,我一直坚持到大学毕业,参加工作后就请不到假回家了,于是纵有一番干农活的本事也用不上了。

社会发展之快真是难以预料,没过几年,农村的年轻人都不愿下田种水稻了,纷纷进城打工。南下打工的人一拨接一拨去,家中的田只得让老人们去种了。国家对农民的政策越来越好,几千年沿袭下来的田租也免了,“三提五统”也不用缴了,不种田也没有负担了。原先农民练就的引以为豪的农活技术也闲置不用了,原先农民赖以生存的土地就那么一垄垄地撂荒了。

我老家也一样,连田塍都被新长出的树枝遮挡,下脚的路都难找。但每次回到老家,我总喜欢去田里转转,回忆当年在大地上“研学”的点点滴滴,品味那时人与土地之间深刻而温暖的关系。