候鸟写下的诗行

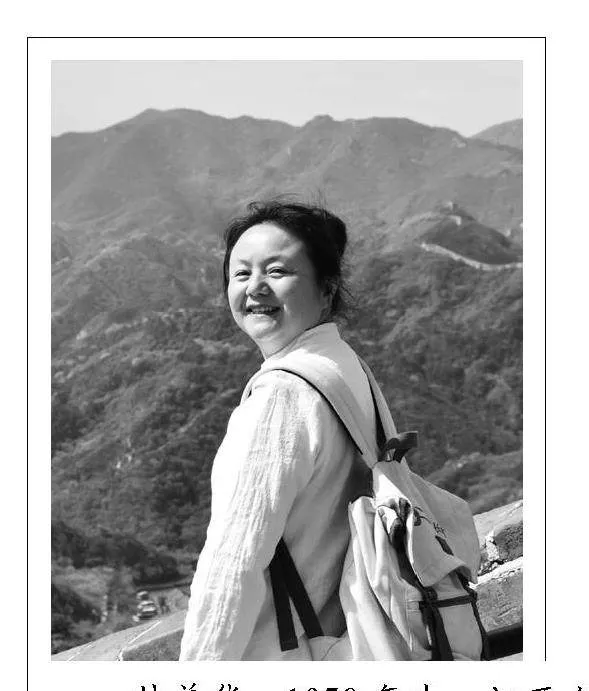

2024-09-11帅美华

帅美华,1978年生,江西九江人,江西省作协会员,《星火》柴桑驿驿长。作品散见于《星火》《创作评谭》《百花洲》《教师博览》等刊。

读诗给候鸟听

铁梯,光溜溜,呈垂直状,一头抵着湖岸的碎石,一头搭在船头上。上船的人双手抓梯,深吸一口气,缩颈弓背,收腹提臀,踩着悬空的梯级一步步往上爬。这非同寻常的上船动作预示着这是一次奇异之旅。

果不其然,船发动不久,就响起一声尖叫:“我看到了!”接着是一阵欢呼:“我也看到了!”他们惊喜的是看到了江豚天使般一闪而落的脊背。江豚又称江猪,是长江流域独有的生物。都昌驿驿长李冬凤刚对大家进行了科普,她再三强调“江豚是你的偶遇,看到它的人是有福的”。天空铅灰色,沉沉地往下压,风在耳边呼啸,水浪翻滚,如一个个颤动的小山丘。冬凤说:“想要看到江豚,双眼就盯着水面别动。”她刚一说完,就听谁“哇—”的一声叫,“鸟!”“这么多鸟!”又是一片欢呼响起,所有的人都抬起头望向天空。船左手边的岸滩上腾起无数黑色的小点,它们在空中打着旋儿,似要向我们逼来,转几个圈儿,又消逝在我们视线所不及的远方。船上的人欢喜着,雀跃着,同时又迷茫着,他们不知道是把目光搁在水面,还是迎向天空,水面和天空都不时上映着精彩的短片。

《星火》团队总是幸运的,昨晚还雨声哗啦,今早雨点全被湖风收了去。都昌驿友静子七点多就在群里发出照片,雪籽染白了湖边的步道,她提醒大家多穿衣服。现在雪也被收进了湖风里。

船轧轧地向前开着,都昌的徐观潮老师、邱林老师在船舱内向我们介绍着都昌的人情风物及岸边的村庄、山丘。诗人周簌和周玲一直站在船头,大睁着眼睛,不想错过任何一点风景。湖风真是剽悍,一掀一卷,就吸走了我们手心里的热量。更多的驿友一会儿爬上船头寻找江豚和候鸟,一会儿躲进船舱揉揉冰冷的手和脸,待脸和手稍稍暖和些,又爬上船头。大家就这样在尖叫与欢呼声中走马灯似的进进出出、上上下下。

在地图上搜索,朱袍山是鄱阳湖腹心的一个小岛,而我们的船一直沿着岸边行走,走出一个大大的马蹄形,我很奇怪,为什么不直着开过去?及至看到船右侧一直跟随我们的高于水面的泥滩,我才明白,水可以拉平所有的界线,但水底仍旧是沟壑纵横、坑洼不平。受季节影响,水位不断下降,深冬的鄱阳湖坦露出一条条臂膀,曾经的渡头空悬在十几米之外。下船时,我们仍需手脚并用借助铁梯的帮助。地图绘不出季节的面貌。

在船上,我拨弄着高德地图上的朱袍山对冬凤说,它好像一只松鼠呀,尾巴高高翘起。冬凤向我笑道,你怎么不说它像一头猪呢?原来朱袍山曾名猪婆山,朱元璋与陈友谅在鄱阳湖大战,朱元璋在这山上指挥战斗,曾在这里晒过战袍,后人为了纪念朱元璋,将这座小山改名为朱袍山。上世纪九十年代以前,这岛上有村庄、有学校,后出于种种考虑,政府将岛上的村民全迁了出去,将朱袍山完完整整地送给候鸟。

走过碎石,我们沿着新修的步道登上朱袍山山顶。山不高,几十米的样子,可视线一下开阔起来,草滩、湖水如两块颜色不同的布匹向着天边伸展。山的对面还有一座与它相仿的小山。听都昌驿友介绍,这里的湖滩非常肥沃,曾是余干、鄱阳、都昌、新建四县渔民相争之地。老家在鄱阳的门卫和王志远老师马上请教起鄱阳县的方位,并踮起脚尖向那张望,急切地确认着自己的行走与故乡的关系。

山脚窝里翻动着一些绿色。都昌驿友告诉我们那是藜蒿。藜蒿炒腊肉是江西的一道名菜,我们是知道的,只是不知道如此寒冷的时候,原来它还这样绿意盎然。“它是鄱阳湖的草,也是鄱阳湖的宝。春天的时候,有人提着麻袋来割,整袋整袋地往家里扛。”

迈下步道,脚落到湖滩的水草上,一股柔软的、富有弹性的力量立即传导到全身,一身的重量瞬间消失。

我们在湖滩围成一圈,张琪琪掏出背包里的《星火》大声地朗读有关鸟的作品。

远处的候鸟见我们面目和善、声线悠扬,拍着翅膀,一点点向我们靠拢,在我们的头顶书写着天空的诗行。在湖风的熏陶下,我看到我身边的帅小伙章子冲的耳朵像一朵刚盛开的鸡冠花,鲜红夺目。再看看大家,听诗的、读诗的,分别用面颊、鼻子、嘴巴、耳朵、手指显影这澎湃的激情。我当然也不例外,该红的全红了,该鲜艳的鲜艳着。

《星火》朗读者熊昱事后回忆他在鄱阳湖草滩读诗的经历:“我被两种力扭结着,我的嘴巴想张开,但嘴角的肌肉却在收缩。我是用尽了全力,才读出了属于鄱阳湖的声音。”

候鸟标本

站在药王谷珍稀候鸟标本馆的展厅里,我的耳畔再次响起从朱袍山返回时,船上的一段对话。冬凤指着远处湖滩上一只正在漫步的鸟对着端阳、宏妮、静予说:“它有梅花鹿那么大。”我笑她:“你也太夸张了吧。说它有猫那么大、狗那么大,我们信。一只鸟怎么可能有梅花鹿那么大呢?除非它是鸵鸟。”

现在面对展柜里将近和人一样高的东方白鹳、白鹤、灰鹤,我才明白我所谓的“常识”其实是我的无知。

读完冬凤的散文集《鄱阳湖北岸》,才知道这次活动她捧出的都是都昌的珠贝,都是她心尖上的至宝。她以一个写作者的素养巧妙安排这次活动:上午深入候鸟保护区感受候鸟生活的环境,远观候鸟;下午参观药王谷,观看植物和候鸟标本;明天还将带我们去候鸟医院,亲手抚摸候鸟的翎羽。主线鲜明,层剥缕析,不由不让人感动于她的用心。

认识冬凤也是缘于《星火》。虽说我们都是九江师范的校友,又都在教育系统工作,但我们第一次见面是在省文联,这是《星火》组织的驿站建设的筹备会。会后,我、端阳和她一起到火车站坐车,到达都昌的动车也途经庐山。我们乘同一辆车,她当时拎着大包小包,里面全是新买的衣服。候车的间隙,我们谈文学创作。她以大姐姐的成熟睿智建议我专攻一个方向,要么写散文,要么写小说,不要这个撬撬,那个搞搞,徒耗精力。

她给我留下的深刻印象来自2020年《星火》创刊70周年环江西文学火种传递活动。这次传递跨时三个月。文学火种从《星火》杂志社出发,经赣东北、赣北、赣西,一直燃烧到赣南、赣中,最后回到南昌。都昌驿从浮梁驿接过文学火种送到我们柴桑,我们又送到武宁,武宁再送往修水。鉴于文学火种的神圣,我当然把接火种的地点选在赣北红色革命根据地—岷山。岷山山深林密,是九江、德安、瑞昌三县的交界地,自然风光与人文历史在柴桑都是首屈一指的。

2020年5月21日,早晨,阴。堆在天空的云,越叠越黑。到了山里,水雾弥漫,能见度就更低了。我们刚到不久,冬凤就带着十几个都昌驿友雄赳赳气昂昂走了过来。她满面笑容,双手举着“《星火》闪耀70年”纪念旗,郑重地递到我手里。接过驿旗,大雨就滂沱而下,我们的节目被逼到黄氏宗祠里进行。

事前,我反复与她沟通,让他们把车放到山下,我们这边派车下去接。村道逼仄,上山的路全是“之”字形,左弯右绕,特别是拐弯处,极考验心脏的承受力。我没想到的是,冬凤这个女驿长居然亲自做司机,挑头把车开了上来。我心想:这哪是李冬凤,分明是穆桂英啊。

也许是相同的学校及相似的人生经历培养出我们相同的志趣,一起参加活动多了,我发现她的衣品和我惊人地相似。我们都爱穿奥黛旗袍,都喜欢浅色,净色。脚上,不管是单鞋,还是短靴,也都是白色系。2023年6月,参加在湖口举办的《原浆散文精选集》研讨会,我们居然都穿着粉紫色的裙子,不知道的人,还以为我们穿的是闺蜜装。我们都爱纯净明亮的事物,比如珍珠。最重要的一点,对自然山水,对花草鸟兽,对家乡人文,我们都有一种执拗的热爱。与我的木讷不同的是,冬凤是个天生会讲故事的人,她很会拿捏讲述的节奏,即使没有面部、手势的助力,单凭文字在手机屏幕上流淌,她也能让那些字流淌得千姿百态、引人入胜。在驿长村里,最愉快的事是搬个小凳子,坐在村口的大樟树下,听过了门卫的唠叨,再听冬凤的故事。

2020年10月,站在广场角落打电话的冬凤怎么也不会想到,有一辆车会无缘无故跟她过不去。“砰”的一声,她倒在地上,股骨碎成三节。面对这飞来横祸,冬凤没有抱怨,她冷酷地同自己、同肇事者、同疼痛较着狠劲儿。她的血液里留存着鄱阳湖的剽悍,也凝聚着鄱阳湖的热情。12月底,我和朋友到都昌中医院看望她。那时,她右脚还不能着力,光靠左脚跳来跳去,这种情况下,她惦记的居然是要我们在都昌吃好、玩好。她请我们尝热乎乎的都昌米粑,又拿起电话,联系船家和水文气象站,为我们安排了第二天去棠荫岛的旅程。她告诉我,她曾给水文气象站写过稿,所以对方待她特别热情。爱上一座城,因为一个人。爱上都昌,多少有冬凤的因素。

药王谷位于都昌徐埠镇的一个山谷里。停车场的对面是一片很大的水面,风裹挟着水面上的寒气在山谷里狂奔乱窜,把我们撞得趔趔趄趄。大家参观完,又被风赶回了屋子。看来已经准备好的户外篝火沙龙和即将进行的讲座要作出调整。冬凤马上和驿友进行调配。几经调试,标本馆展厅内,顶灯的光线达到了门卫的要求,三个火盆呈一字形,燃起喜气洋洋的炭火,长情驿长奖的奖品—烤红薯,也在竹篮里积极热身。

这是《星火》驿站第二次在室内举行文艺沙龙,是最别开生面的一次讲座。没有主席台,没有嘉宾牌,蒲团小圆凳把火苗护在中间,红薯嗞嗞嗞地冒着被烤后的甜香。《散文海外版》执行主编王燕老师索性抛开已经准备好的讲稿,手拿话筒,站在炭火前,清了清嗓子,然后滔滔不绝地为我们讲授自然生态文学创作。“让万物的美把心灵最通透的地方打开……”“与自然共通,在自然中回归,在自然中进行自我的释放……”

围坐的人默默听着,小心脏默默激动着、共鸣着。

候鸟医院

第二天,在都昌县多宝乡李洞林村的候鸟救治医院,我们像是来到了感动中国的采访现场。中心人物当然是院长李春如。第一次见他是在采风笔会手册,照片上的他怀里抱着一只鸟,右肘侧弯,托着鸟的臀,左手半握,护着鸟的脖颈,怜爱的神情像是抱着自家刚出生不久的娃娃。站在我们面前的李春如身着黑棉袄,头戴一顶灰色的鸭舌帽,鬓角露出零星的白发,但比照片上更显精神。

冬凤向他说明我们的来意,他动作敏捷地从一间小房子里提出一只苍鹭。真的可以一摸候鸟耶!驿友们马上围拢过来,嘴里发出啧啧声,但没有谁敢伸出手去,生怕自己的粗糙伤害到了天上的精灵。李春如介绍说:“这是一只被遗弃的雄苍鹭。”我们马上关切地问:“它哪里有问题啊?”在我们这些外行人的眼里,这是一只多么美丽的鸟啊,一双舞蹈演员才有的细长腿,纤细挺拔的脖颈,尖尖的长长的、让人一看就喜欢的喙,流线型的翅膀,羽毛青灰色,额头、翅下点出几绺深墨色,浓淡相宜,这就是刚从国画上飞来的鸟呀,它哪有什么问题?

李春如告诉我们,这是只天生残废的苍鹭,右翅飞不起来。“我抓到它时,它不到二两重,我已经养了它25年,一般苍鹭的寿命是12至15年。它在我这里可以算是‘养尊处优’。”李春如半开玩笑地说。

较真的驿友马上发出疑问:“怎么证明它有25岁?”李春如右手托起苍鹭的头,指着它的喙对我们说:“你们看,它的喙已经断了,钙化了,老化了。”驿友们个个伸长脖子,睁大眼睛,目光像扫描仪一样在苍鹭的喙上扫了一遍。不知是谁又发出疑问:“那它怎么吃东西呀?”李春如捏住苍鹭的脖子,边说边做起了喂食的动作。

候鸟救治医院是独立在村子之外的一排小平房,它的前方是新妙湖。这里曾是下放知青居住的地方。2012年,李春如把它买了下来,2013年,中国鄱阳湖候鸟救治医院揭牌成立。它配有医护办公室、候鸟病房、重症监测室、康复室,供候鸟疗养的水池、天棚等,可以容纳两百多只鸟。

冷风嗖嗖,浸透空气中的每个角落。看到苍鹭的腿轻轻地颤动,我们马上停止了猎奇,陪着李春如把苍鹭送回到候鸟病房。房间里还有一只苍鹭,个子略小。李春如说那是只雌苍鹭,右眼瞎了,也在这里生活了多年。

不知是谁问起了李春如的年纪,他说自己有78岁。我们都“啊”了一声。这身手,这嗓音,哪像已过古稀之年的人?及至走进医护办公室,看到墙上挂着的一排排“护鸟日记”,我们更是呆了。每个驿友都拿起手机,抑制不住内心的感动与钦佩“嚓嚓嚓”地拍了起来。

下面摘录一篇:

日期:2023年11月27日

天气:阴转多云

记录人:李春如

天鹅:57只(洞子李碟形湖水面);天鹅:57只(千词潭水面);黑鹤:2只(千词潭湖浅水区);白琵鹭:35只(射山湖浅水泥地);白琵鹭:51只(碟形湖浅水泥地);豆雁:约8500只;鸿雁:约2500只;白额雁:约5000只;小白额雁:约1800只(碟形湖水面,湿地)……

当他挥动左手,用都昌味的普通话声情并茂地为我们诵读了书写在墙上、他创作的《浪淘沙·观鄱湖候鸟》后,马上收获了一大批粉丝。王志远老师、张琪琪、我、熊昱主动要求与诗歌、与“偶像”合影。

海德格尔认为人生存的最高境界是“诗意地安居在大地之上”,李春如每天的生活不就是现实版的“诗意地栖居”?这肯定是个有故事的人,他是谜一样的存在,也是一个内心有翅膀的人。

冬凤让李春如带我们去湖边看看。一年将尽,湖边的草都已枯黄,远处几只天鹅在湖滩上拍打着洁白的翅膀。王艳金是位尽职的旗手,不管在哪里,她都高举着《星火》旗,为掉队的驿友指明方向。

站在荒草丛里,李春如给我们讲起了他救助候鸟的故事。这41年来,经他救治,重返蓝天的鸟达三万只。

正常的东方白鹳8.5公斤左右,这只经过林业厅、鄱阳湖保护区、吴城保护站辗转送到李春如手上的东方白鹳只有2.5公斤,且气息奄奄,查遍鸟的全身,并没有发现受伤的部位。李春如说:“我掰开它的嘴巴,闻到一股铜的味道。”我们以为李春如说的是“脓”。李春如马上纠正,不是“脓”,是“铜”。“铜?”我们惊奇地张大嘴巴,大家都是第一次听说这样的怪病。李春如说:“这只东方白鹳是酸中毒,引起水电解质紊乱。”门卫提醒大家:“说的都是专业术语。”我们还不知道李春如本就是科班出身,1963年,他毕业于九江卫生学校。“我给它两个翅膀一起打吊针。”李春如边说边比划。大家想象着东方白鹳两只翅膀上挂着输液瓶的情景,新奇又有趣,都笑了起来。

回到候鸟医院,在水池旁,隔着防护网,我们看到了更有意思的一幕:一只灰羽红蹼的家鹅居然做起了康复教练。只见它啄一口食,它后面的一只白羽灰蹼的大个儿天鹅也跟着啄一口食,它喝一口水,它后面的天鹅也跟着喝一口水。这当然也是李春如的“杰作”。

候鸟桥

候鸟桥当然是我的比喻。

在现实世界中,它是省文物保护单位,有着古朴苍劲的形体,且有一个美丽动人的名字,叫千眼桥。983个泄洪孔是它获此美名的原因。说到它,自然绕不开鄱阳湖的神秘与辽阔。千眼桥处在鄱阳湖最狭窄的那段水域,一年中有大半年的时间隐没在茫茫湖水中,只在枯水期才显露出它的真容。它的显露与冬候鸟的到达是那样地默契一致。

候鸟桥和候鸟医院同在多宝乡,告别了候鸟医生,中巴车便载着我们吭哧吭哧爬一座山,路是凹凸不平的沙石路。采风手册上是先参观星凤楼,接着去候鸟医院,下午走千眼桥,考虑到很多驿友对千眼桥的热切期盼与赶车返程不可兼得的内心纠结,冬凤及时作出了调整。安源驿驿长钟洋把两个孩子托付给朋友,15号冒雨赶来,深夜,接到孩子高烧不退的消息,第二天清早,早餐都来不及吃,就往车站赶。每个驿友都珍惜这难得的一聚,而日常琐碎、责任义务如一根根反向力的拉索,我们只能替他惋惜。

史料记载,这条路是都昌至星子、庐山、浔阳的必经之路。下坡时,车行驶得更加缓慢。当车嘎吱一声停下,我们放眼望去,耸起的山包上,是沙;低陷的山洼里,还是沙;茫茫一片,高低起伏的,全是黄沙。

从车里出来,就觉得有千万支箭在身边飞舞,裸露在外的手和脸瞬间被击中,生疼生疼。端阳说,我包里有条围巾,我帮你把脸包上。她这两天一直穿着为了此行特意新买的黑色长羽绒服,现在她把羽绒服上的帽子也竖了起来,手缩进袖筒里。见我不接受她的建议,她嘟囔了一声:你真是固执。我是很固执。我想用更多的皮肤感受鄱阳湖,获得它更多的讯息。

脚踩在沙上,脚下马上现出一个沙窝。在沙丘上行走,与在草洲上行走完全相反。湖草绵软,有一股升力托举着你,沙子松散,里面的一股力却是向下的,把你拉向地心。

虽是站在山上,千眼桥并不在我们的视线内,仍需我们去寻找。走下沙山,来到湖滩,脚一下踏实起来。大家调整好队伍,《星火》旗跟在向导后面,我们的脚边满是鲜亮的色彩,无数的贝壳在细沙中闪现出来,莹白雪亮,如夜空里的星星光芒闪烁。我拾起一枚,作为记忆的凭证塞进《星火》背包内。

也许是这里更靠北,也许是两岸的丘陵把这段水域夹得太紧。这里的风比朱袍山上的还要大,还要狠。旗手手中之前一直顽强挺立的旗杆弯下了腰。端阳见我的脸冻成了猪肝色,从背包里掏出那条军绿色的《星火》围巾包住我的脸和耳朵,只留两只眼睛在外转来转去。我没有再拒绝。围巾带来的温暖瞬间消弭了风割裂皮肤的痛感。大家边走边清点自己的家当,有的贡献出自己的披肩,有的贡献出自己的毛衣,脸上没有遮盖的都戴上了现场制作的“公鸡帽”。这是一支唯美至上的队伍,也是一支能伸能屈的队伍。

脚踏上千眼桥,踩着坚硬的花岗石,我们欢呼起来,像在高空中摸到了候鸟的羽毛。千眼桥是我见过的最长的人工桥,白石为身,松木为墩,它像一座浩大的长城稳固在鄱阳湖上,又像一条银白的长龙隐没在鄱阳湖水底。天太冷,湖风太大,跟随而来的几架无人机都没有勾出它的全貌,其中一架无人机被风吹落,隐身在湖滩上,章贡驿的火炬手钟逸和几个都昌驿友一直在寻找,我们吃过了午饭,才收到无人机被找到了的消息。在2023年12月17日千眼桥的湖滩上多待上一秒都要付出极大的勇气和毅力。

在这种极致的严寒里,我收获了极致的美,看着湖风卷起黄沙像千万匹骏马撒开蹄子向着岸边急驰,血液随着风卷黄沙汹涌澎湃的同时,我明白了江南戈壁形成的原因:由于特殊的地理位置,水流到此,大量的泥沙沉积在水底,枯水期到来,泥沙裸露出来。这一带水域,两岸都是耸起的丘陵,东面更有高峻的庐山,形成了狭管效应,所以这里风多,又格外大。冬天,强劲的北风把细沙吹向南岸,在岸边一层层堆叠,形成沙山。

在桥两侧隆起的小沙丘上,我看到了风的面容,一条弧纹叠着一条弧纹,纹与纹之间肌理清晰,连贯,自然,一气呵成。这天生的画家,随意挥洒出的图案纹痕细密,节奏井然,无懈可击。在这里,我深刻地理解了一个词—浑然天成,这是不是就是王燕老师所讲的“自然生态文学创作”的最高境界?我们走向自然,礼赞自然,以自然为师,让自己也有几分自然的样子。《星火》的每次活动不都是敞开自我,向自然致敬吗?