超前“拦截”消化道早癌

2024-09-04张国新

专家简介

张国新 主任医师、教授、博士研究生导师,江苏省人民医院消化内科主任。江苏省卫生领军人才,江苏省医学会消化分会主任委员,江苏省抗癌协会肿瘤内镜专业委员会主任委员。中华医学会消化分会委员,中国医师协会消化内镜分会常务委员,中国抗癌协会肿瘤内镜分会常务委员。擅长消化系统疑难疾病的诊断和治疗;消化道疾病内镜下手术,如消化道瘘封堵、贲门失弛缓症内镜下POEM术(经口内镜下食管括约肌切开术);高级别上皮内瘤变、消化道早癌、黏膜下肿瘤(平滑肌瘤、间质瘤等)的内镜下微创治疗(内镜下黏膜剥离术);胆道、胰腺疾病超声内镜诊断和介入治疗;幽门螺杆菌及其相关性疾病的防治。

在我国居民恶性肿瘤发病率“榜单”里,发病率最高的5个恶性肿瘤中有3个是消化系统恶性肿瘤,分别是结直肠癌、胃癌和肝癌,其中结直肠癌的发病率仍呈上升趋势。

早发现、早治疗可以说是治疗所有疾病的通则,对于恶性肿瘤更是如此,发现的时间点和治疗的时间点几乎决定了治疗效果的好坏。早癌患者和晚期患者的生存率差异很大,早癌有很大概率可通过局部切除的方式,将肿瘤根治。

消化道早癌通常没有任何症状

王先生50岁不到时,体检发现肠道中有数枚息肉。当时王先生除了偶尔腹胀,没有其他任何不适,大便规律、成形,饮食也正常,就没有当回事,既没有专门询问医生的建议,也没有持续观察。结果王先生刚刚退休,正准备享受他的退休生活,因频繁便血伴腹痛、腹泻入院进行肠镜检查,发现肠道中的息肉已经“菜花样”改变,经病理检验果然是肠癌,幸好尚未发生转移。虽然王先生手术顺利,术后恢复也较好,但王先生十分后悔与后怕,没有在发现肠息肉时立即切除,将隐患扼杀在早期。

消化道早癌通常没有任何症状,我们要保持一定警觉性,当有以下症状时,可能肿瘤已经进展到一定程度了,强烈建议去医院做相关检查。

(1)上消化道症状:上消化道包括食管、胃和十二指肠。当出现吞咽困难、胸口(心窝处)灼热、反酸、恶心呕吐、不思饮食、上腹部疼痛、黑色柏油状便时,就需要考虑做内镜检查。尤其当这些症状持续数周甚至数月,或持续加重,或伴体重减轻时,一定要尽早就医。

(2)下消化道症状:下消化道包括小肠(空肠和回肠)、大肠(结肠和直肠)。当出现下腹痛、排便习惯改变、大便形状变细、腹泻、便血时,要抓紧进行肠镜检查。如果同时伴有体重减轻、贫血,说明情况可能比较严重了。

张主任指出,要改变“有症状才有问题”的观念,以肠癌为例,肠息肉从无到有,从发生癌变到肿瘤转移,病程可长达十余年甚至几十年,在癌变、扩散前,几乎不会有任何特殊症状。

消化道早癌是浸润深度不超过黏膜下层,尚未深入肌层的恶性肿瘤,病灶相对局限,可能没有任何症状。即使出现消化道不适,一般认为由其他胃肠疾病引起,如反流性食管炎、急慢性胃肠炎、消化性溃疡等,常不能引起患者足够的重视。

因此,就算没有任何症状,也不一定安然无恙,如果有症状,更需要引起重视。早癌筛查不仅是筛查癌症,也能发现癌前病变,如息肉、炎症、溃疡、憩室等,这些病变均有癌变可能,早期处理这些危险因素,能防“癌”于未然。

排查危险因素,不让早癌“萌芽”

消化道恶性肿瘤的危险因素包括年龄、性别、体重、遗传、饮食习惯、作息规律、精神压力、消化道感染等,张主任根据多年临床经验,特别强调以下几点。

1.遗传风险高,筛查提前

多种消化道恶性肿瘤具有明显的遗传倾向,家族中消化道恶性肿瘤患者的发病年龄越小、与自己的亲疏关系越近,遗传风险越高,可达普通人的2—4倍。

建议:亲属中有消化道恶性肿瘤患者的人群应尽早定期进行早癌筛查。一般建议45岁以上人群定期筛查,但有遗传风险的人群建议从40岁,甚至更早,就定期进行消化道早癌筛查。

2.根治幽门螺杆菌感染

幽门螺杆菌是世界卫生组织认定的致癌菌,幽门螺杆菌会引起胃黏膜慢性发炎,然后逐渐萎缩(萎缩性胃炎),部分胃内细胞可发生变异(肠上皮化生),增加胃癌的发生风险,胃癌患者有幽门螺杆菌感染史者占90%。

建议:感染了幽门螺杆菌的人群即使没有症状,也要进行根除治疗。同时,定期进行消化道早癌筛查。

3.重视消化道常见病变

消化道常见病变包括炎症、息肉、溃疡、憩室等,这些病变有概率发展为消化道恶性肿瘤,如溃疡反复发作或长期不愈可能导致局部黏膜修复过程发生异常,细胞变异为肿瘤细胞。当体检报告单上出现这些病变的名字,根据病变特点理智看待,或咨询专科医生。

一看病变部位:胃溃疡、肠息肉癌变风险高。

消化道溃疡主要发生在胃和十二指肠,一般发生在胃部的溃疡,恶性风险较高;而发生在十二指肠的溃疡多为良性。消化道息肉可发生在胃和肠,发生在胃底和胃体的息肉多为增生性息肉,癌变风险较低;而发生在肠道内的息肉多为腺瘤性息肉,癌变风险较高。憩室可发生在消化道任何部位,多见于十二指肠,癌变概率小。

二看病变性质:腺瘤性息肉有明显恶变倾向。

消化道息肉可分为增生性息肉、腺瘤性息肉和混合性息肉,其中增生性息肉与慢性炎症有关,部分息肉在控制炎症后可消退或自行脱落,未消退或脱落的也极少癌变;腺瘤性息肉可能与炎症及遗传因素有关,具有明显的癌变倾向。

三看病变大小与形态:2厘米以上形态不好的息肉癌变风险高。

直径小于1厘米的腺瘤性息肉癌变率为1%—3%;直径大于2厘米的腺瘤性息肉癌变率可达50%。形态不好(如基底较宽、表面糜烂、溃疡和绒毛较多)的息肉癌变风险也较高。

建议:可咨询专科医生进行治疗,治疗后仍需定期进行消化道早癌筛查,尤其是高癌变风险人群。此外,上述病变具有一定遗传倾向,如果有这些病变的家族史,需要提高警惕,提早筛查。

消化内镜是筛查早癌的“扛把子”

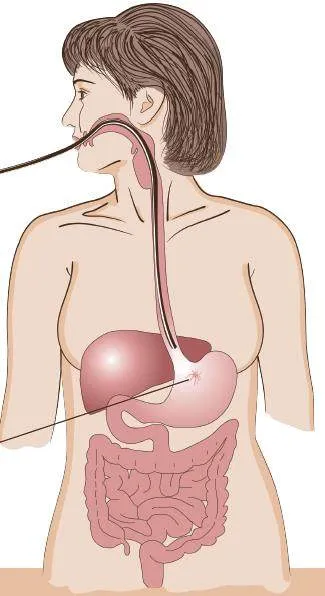

消化道早癌的筛查方法包括大便隐血、血液肿瘤标志物等,但消化内镜仍然是目前消化道早癌筛查最直观、最主要的方法。

1.内镜检查如何让早癌无处遁形

白光内镜检查是诊断消化道疾病的常用方法,利用内镜管前端光源发射的白光照亮消化道内部,同时内镜管前端的摄像头捕捉图像并传输到显示屏上,供医生观察和分析。白光内镜对于微小的或隐匿性的病变,特别依赖医生的观察力和临床经验,有时可能无法准确识别所有早癌病变,存在明显的局限性。

染色内镜能发现微小的黏膜病变。染色内镜是一种在消化道黏膜表面喷洒染色剂,提高病变部位与正常组织之间对比度的诊断方法。这种方法利用肿瘤细胞增殖快、新生毛细血管丰富且管壁薄的特点,使微小的黏膜下血管在染色后更明显,从而有助于发现早期癌症或其他消化道病变。

镜窄带成像常与放大内镜联合使用,放大内镜可将病变部位放大至60—170倍,然后内镜窄带成像技术利用滤光器仅留下内镜光源的窄带光谱,增强黏膜表面血管和微细结构的对比度,突显黏膜颜色改变、轻微隆起或凹陷、排列方式等微小病灶,可观察到白光内镜下难以发现的微血管病变,为医生提供初步诊断的依据。

值得注意的是活检病理仍是确诊肿瘤的“金标准”,内镜检查的作用是发现显著病变或可疑癌变的病灶,进行靶向活检,减少不必要的活检次数和患者的痛苦。

2.有条件地选择无痛内镜

不可否认的是,消化内镜尤其是上消化道内镜(胃镜)检查给受检者带来的不适,令很多做过检查的患者“刻骨铭心”,目前很多患者已倾向于选择无痛内镜。

无痛内镜是通过静脉注射麻醉药物,使受检者在睡眠状态下接受检查,不会感觉到检查带来的不适,同时医生也可以在更从容的状态下进行检查。很多人麻醉药物担心对人体的不利影响,需要说明的是,无痛内镜的安全性很高,使用的麻醉药物不会对人体产生显著危害。

常规内镜和无痛内镜观察消化道的效果没有区别,如果要选择无痛内镜,需要符合一定的条件,如高龄患者伴有重要器官功能不全者不能选择无痛内镜,满足条件者做无痛内镜检查时需要有亲友陪同,总之需要医生评估患者的麻醉风险。

3.做好内镜检查前的准备

(1)上消化道内镜检查前需禁食:上消化道内镜(胃镜)检查前需空腹,禁食至少6小时、禁水4小时,胃肠蠕动弱的人群(老年人、慢性病患者等)需空腹12小时。禁食前的饮食尽可能以清淡、流质、易消化的食物为主。胃镜检查前,医生可能会让受检者喝下方便内镜观察的药剂。

(2)下消化道内镜检查前需清肠:下消化道内镜(肠镜)检查前需将肠道中的粪便清除干净,清肠一般在医院进行。清肠效果不好,不仅影响观察效果,也会阻碍操作,造成不必要的肠道损伤。为了更好地清肠,检查前3天需饮食清淡,并充足饮水。

(3)慢病患者注意调整日常用药:有基础疾病日常服用药物的受检者,如抗凝血药、降血糖药、降血压药等,一定要提前告知医生,遵医嘱调整用药。

内镜手术切除早癌并发症少

手术切除是恶性肿瘤的首选治疗方法,但常规外科手术带来的创伤相对较大,如常规的食管癌切除术不仅需要开胸,切除病灶后消化道还会被整体上提形成“胸腔胃”,给患者术后生活带来不便和痛苦。

随着科技的发展,消化内镜的运用已经远不止于发现和观察消化道病变,还能配合其他器械进行剥离、切除、抓取等操作。消化内镜既能进行早癌筛查,又能在发现病灶时进行针对性处理,避免了二次检查和治疗。

内镜下手术目前被称作“超级微创”手术,具有无伤口、恢复快、并发症少、切除病灶同时不损伤器官、保留器官功能等优势,是比腹腔镜手术更微创的手术方式。

常用方式主要有内镜下黏膜切除术(endoscopic mucosal resection,EMR)和内镜下黏膜剥离术(endoscopic submucosal dissection,ESD)。ESD在EMR基础上进一步发展而来,可把较大面积(大于2厘米)、形态不规则或合并溃疡、瘢痕的病灶一次性完整地剥离,达到与常规外科手术一样的切除效果,但明显减少了肿瘤的残留和复发。

内镜下手术仅适用于病灶局限、浸润不深的消化道早癌,如果病程进展至中晚期,内镜下切除可能切不“干净”,切缘有癌细胞残留。

国内外多项研究表面,食管病变不超过黏膜下层0.2毫米,胃病变不超过黏膜下层0.5毫米,肠病变不超过黏膜下层1毫米,可通过消化内镜处理;超过上述范围,则淋巴结转移风险由4%上升到近20%,不宜内镜下切除。

因此,定期进行消化道早癌筛查,能够尽早发现肿瘤,争取到内镜下切除肿瘤病灶的机会,减少手术对人体的伤害。

消化道早癌虽然起病隐匿,但根据个人情况勤做筛查可让肿瘤“现形”,早发现,早治疗。

(编辑 董 玲、王 幸)