在“编”与“销”之间:营销编辑的文化中介过程与逻辑

2024-09-03杨晶晶

[摘 要] 借鉴文化中介相关理论,通过对30篇营销手记的分析探讨营销编辑的文化中介工作过程,归纳其底层逻辑,指出营销编辑是具有能动性、创造性、专业性的文化中介,在审美与市场的混合逻辑中进行战略性平衡并坚守做畅销书的职业理想。因此,应重视其文化中介价值、提升其职业地位。

[关键词] 文化中介 营销编辑 象征资本 职业地位

[中图分类号] G231 [文献标识码] A [文章编号] 1009-5853 (2024) 04-0056-08

Between “Editing” and“Selling”: The Cultural Intermediary Process and Logic of Marketing Editors——An Analysis Based on 30 Marketing Notes

Yang Jingjing

(Chinese Department,Yuncheng University, Yuncheng ,044000)

[Abstract] Based on the theory of cultural intermediary, this paper analyzes the intermediary work process of marketing editors through 30 marketing notes, sums up its underlying logic, and points out that marketing editors are dynamic, creative and professional cultural intermediaries, they strategically balance the mixed logic of aesthetic logic and market logic, and adhere to the career ideal of making the bestseller. Hence, we must attach importance to their cultural intermediary value and enhance their professional status.

[Key words] Cultural intermediary Marketing editors Symbolic capital Professional status

[基金项目] 本文受山西省高等学校2022年哲学社会科学项目“‘讲好黄河故事’背景下蒲剧的新媒体生存与传播研究”(2022W131)资金资助。

[作者简介] 杨晶晶,运城学院中文系讲师,陕西师范大学教育部青年骨干访问学者。

1 问题的提出

营销编辑是伴随着图书出版业市场品类增多、竞争加剧而从编辑岗位中分化出来的职位,主要职责是参与选题市场调研、策划并执行图书的营销推广等。曹杨于2003年1月在《出版广角》上发表《营销编辑:最是缺乏的工种》一文,认为营销编辑要具有很强的市场综合判断能力,具有很好的人际沟通能力和组织协调能力,是出版社最缺乏的人才,也是在出版流程各环节中最缺乏的工种[1]。随着出版社转企改制的推进和大量民营出版机构进入市场,图书销售端竞争加剧,这一岗位逐渐受到重视,并在行业内普遍设立,有的设置在出版分社或编辑部,有的设置在销售部或市场部,还有的成立了独立的营销部门。

然而,因营销编辑与策划编辑、发行等岗位职能交叉、边界模糊,引发了对其简单化理解和误解,甚至成为出版业内“污名化”最严重的人员:营销编辑就是联系媒体,发发文章;营销编辑就是在编辑身后,跟跟活动;销量不行,一定是营销不行……同时,考核标准不明确引发了对其存在必要性的质疑:与责任编辑比起来,营销编辑可以直接参与选题策划、图书设计和制作,但不参与书稿审校;与发行人员比起来,营销编辑可以对接销售渠道、策划和参与各类营销活动,但不承担回款任务。“夹缝中”的处境,影响了对营销编辑角色与价值的认知。

此外,随着传播技术的变革,营销编辑的工作环境呈现出新的特征。国内移动互联网大数据公司北京贵士信息科技有限公司(Quest Mobile)的调查数据显示,截至2023年9月,抖音、快手、小红书、哔哩哔哩、微博五大新媒体平台去重活跃用户规模达到10.88亿,渗透率达到88.9%[2]。这些平台以算法推荐机制、分享点赞等社交属性、在线购买功能等成为图书营销的新渠道,既使营销编辑的推广工作更加隐性化,也为其带来了流量与销量的双重考核压力。

基于此,本文试图回答以下问题:营销编辑是怎样在图书生产与消费领域之间展开工作的,如何看待其角色?其工作过程存在怎样的逻辑制约?考察这两个问题,不仅能够走出长期以来以编、印、发业务人员为中心的研究局限,也有助于为营销编辑“正名”,提升其职业角色和地位,促进出版业的高质量发展。

2 理论视角与文献回顾

2.1 理论视角:“文化中介”理论

法国社会学家皮埃尔·布尔迪厄(Pierre Bourdieu)在《区分:判断力的社会批判》(Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste)一书中首次提出“文化中介”(Cultural intermediary)一词,认为其是一种代表“新品位”并提供象征性商品和服务的机构,以及介于生产和消费之间承担象征价值生产的职业群体,主要依赖品位和价值方面的专业知识从事特定文化产品、服务和行为的生产工作[3]。作为“品位制造商”,文化中介是对商品、服务赋予价值的行为者,从而确保其合法性,不仅衡量价值,还构建价值,通常包括记者、编辑、评论家、销售、营销、广告、公共关系、时尚博主等传媒类从业者。

珍妮弗·史密斯·马奎尔(Jennifer Smith Maguire)进一步指出,文化中介通过“三维度”来进行象征性资本生产:一是“构造”,即参与商品(产品、服务、思想、行为)的制定,为受众提供具有正当性和价值性的物质生产;二是专门知识,包括专业知识(依赖于抽象的、标准化的策略和资质)和个人知识(依赖于主观偏好和品位);三是影响,即通过实践影响受众对商品合法性的感知[4]。这为考察文化中介人员的工作过程提供了一种具体的理论框架。

2.2 营销编辑:被忽视的文化中介群体

随着全球出版业市场化程度的加深,营销人员在出版业的地位逐渐上升。在传统出版业时代,编辑逻辑比市场逻辑更为突出,而随着市场逻辑在出版业决策过程中的逐渐合法化,制度逻辑的转变带来了新的“游戏规则”[5]。出版社内部出现了权力转移—编辑地位在下降,公司经理和营销部门则在上升[6]。以“图书”“营销”“营销编辑”为关键词检索知网,国内有关研究主要集中于探讨图书营销策略、编辑人员营销意识的培养等,对营销编辑的关注仅有零星几篇,如胡波基于“一本书的畅销与滞销,是产品力、销售渠道还是营销工作做得好与坏,无法清晰归因,他的作用往往会在‘产品为王’和‘渠道为王’的观念中灰飞烟灭”的现实,对营销编辑的招募、考评与培养问题进行了简要讨论[7];王涛分析了出版融合背景下图书营销人员的工作变革,提出增强市场分析能力、增强宣发综合能力、建立“编—销”良性运作机制等发展建议[8]。这些研究都未从工作过程角度探讨媒体融合时代营销编辑的角色与价值。

国外出版业把从事图书推广的人员称为图书公关人员。澳大利亚学者对图书公关人员的工作考察发现,这类群体在图书文化中发挥着重要作用,是吸引媒体关注、创造发现机会以及将新书送到潜在读者手中的重要文化中介,但在图书行业和学术文献中,其在创造和构建价值方面的劳动往往被忽视[9],这与国内营销编辑的处境如出一辙。

国内学者刘蒙之等人将文化中介理论引用到对出版业的考察中,近两年先后研究了文学图书编辑[10]、学术图书编辑[11]、儿童图书编辑[12]等的文化中介工作,为了解图书编辑的工作过程提供了新颖视角,但尚未针对营销编辑展开研究。基于此,本文尝试从文化中介视角揭示国内营销编辑的工作过程与逻辑遵循,以期使公众端正对其角色与价值的认知。

3 营销编辑的文化中介工作过程

3.1 研究方法

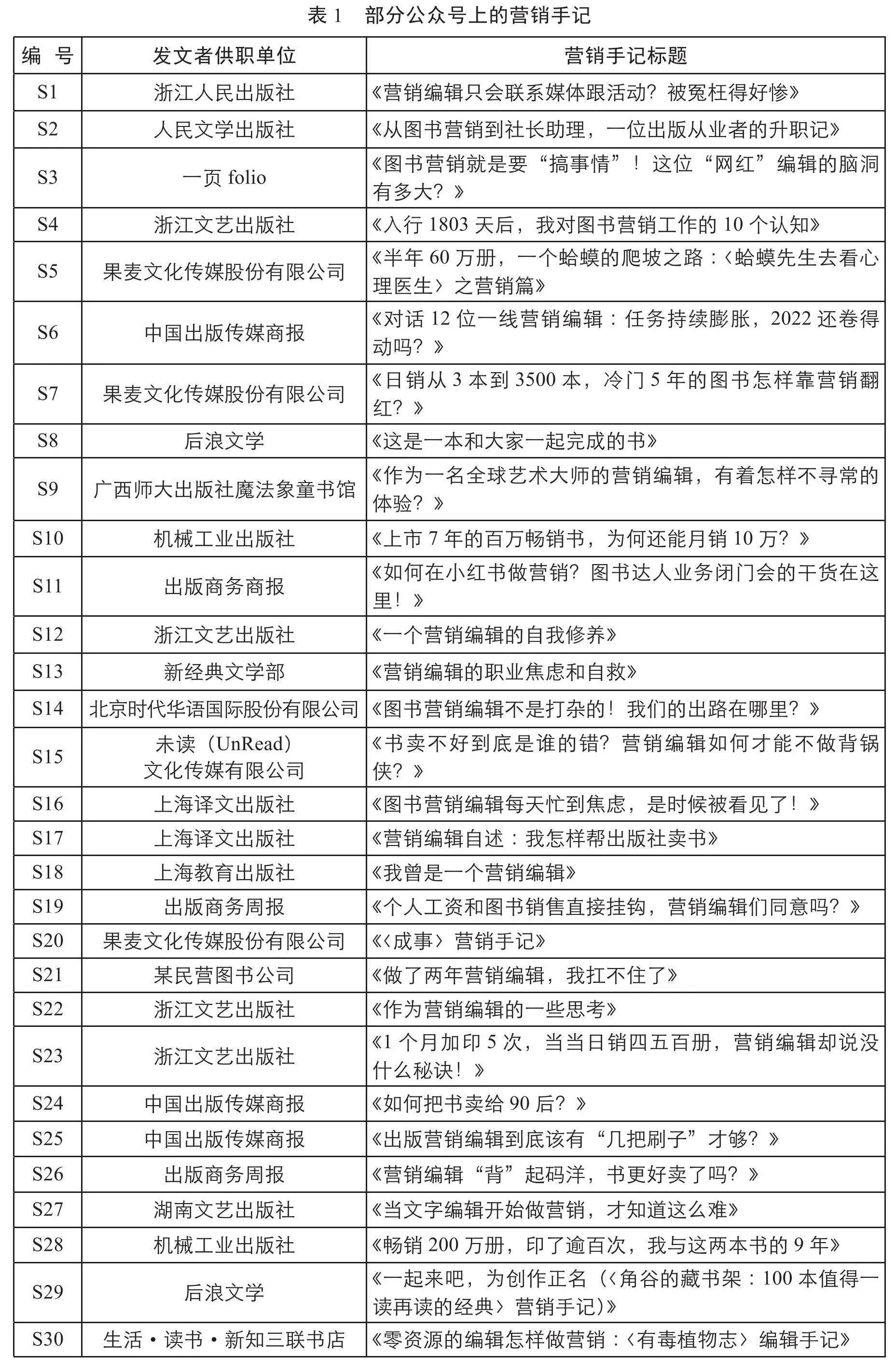

米歇尔·福柯(Michel Foucault)将话语视作一种包括社会身份构建、社会认同与社会表征构建在内的主观维度的生产性实践,在这种实践中,话语施展出生成性力量,形构出社会实践[13]。营销编辑发布在公众号上的工作心得,以及接受行业媒体采访的报道文本,一定程度上反映了他们真实的职业生存状况,为本文提供了丰富的话语文本,这里统称“营销手记”。笔者精心选择了2018年后“做书”“豆瓣读书”等自媒体公众号以及《出版商务周报》等媒体公众号上的30篇营销手记,见表1,运用文化中介理论对其进行话语分析,来考察营销编辑的文化中介工作过程。

3.2 研究发现

传统认知从线性出版流程出发,认为营销编辑是衔接“编”(编辑)与“销”(发行)的中间环节,充当“传声筒”等角色,这其实是看待文化生产的一种单向传输思维。文化中介理论从“生产和消费之间的连接点或衔接点”的视角考察文化中介者的角色,据此可对营销编辑的工作过程梳理如下。

提炼卖点:构造图书的象征意义。作为一种精神文化产品,读者阅读到的图书内容并不完全来自作者,还来自于图书生产链上出版从业人员的主观“构造”。不同于责任编辑、设计人员对图书在物质产品层面的内容构造和审美构造,营销编辑的主要职责是构造图书在精神产品层面的象征意义并传达给读者,从而成为连接图书生产与销售的“品位制造者”。

营销编辑通过能动地提炼内容卖点、制造社会议题来构造图书的象征意义。浙江文艺出版社强调“营销下沉”,将营销工作前置到图书编校环节,让营销人员更清晰地了解责任编辑的节奏、图书的文本以及科室的重点品种,并在“三审三校”结束后直接为封面设计、卖点提炼提供营销思路,“我们也会在这样的投入中找到价值感”(S4)。同时,以书为媒、制造议题来引导公众议程是营销编辑常用的提炼图书卖点的方法。“一本文学书的爆红背后除了营销及各渠道市场的精准规划与配合外,更深层次的原因一定是与某种社会因素紧密相关,与公众产生了连接”(S8),《暮色将近》的营销编辑为读者特意制作了思维导图并在社交平台上发起话题讨论,使该书上市后不到3个月加印5次。

营销编辑通过创造性地开发图书周边文创产品等来促进读者对图书象征意义的理解。从8本8色薯片袋包装的《鲍勃·迪伦诗歌集》,到装在大信封里的《往复书简:初恋与不伦》,再到为《日本色气》一书设计的纹身贴引发的“全豆瓣都在晒书晒纹身”,S3的每一次营销创意和文创开发都为图书带来了“出圈”效应,使出版品牌在成立后的一年时间内声名鹊起并以独特的文化品位吸引了相对稳定的读者群。

媒介推广:创造人与书的相遇。文化中介对文化产品象征意义的传达离不开作为传播载体的媒体,正如布尔迪厄强调,“对大众媒体的控制”是文化中介的一个显著特点[14]。随着媒体融合的深入,常规媒体推广已远不能满足图书营销的需求,短视频、直播间等新媒体平台以点赞、分享等社交优势和流量转化效应成为营销编辑争抢的媒介资源。掌握互联网营销规律成为文化中介的新技能。

为了使图书产品获得充分曝光进而实现营销效果的最大化,营销编辑要善于对不同的互联网渠道进行判断与选择。S7收集了《窄门》一书在短视频平台等渠道的用户评论,通过“蝉妈妈”等多个第三方分析工具,抓取、绘制了用户画像,精准锁定了高敏感度、关注爱情话题的年轻女性为核心用户并调整文案方向,促进了该书销量的增加。S20在推广《成事》一书时,通过对内容、作者、竞品图书等信息的掌握和比较分析,将这本书定位为类似稻盛和夫《活法》的书籍并选择在经管类内容账号进行曝光,避开了在阅读量较低的历史类公众号推广,成功使该书单月销售码洋突破千万元。可见,媒介渠道的选择有赖于营销编辑的战略决策力,这需要多元知识与专业能力。

制造影响:实现图书象征资本与经济资本的转化。布尔迪厄还提出了象征资本(Symbolic capital)一词,认为其是“被接受且被承认为合法化的资本形式”,包括主体拥有的声誉和名望等隐形资产[15]。象征资本具有再生产力,即影响力,能够转化为销量等经济资本。这就需要营销编辑找到打开媒体的正确姿势,针对性地为图书的名气和评价进行运作和造势来建构“影响力”。S4表示,为推广图书《望江南》,“迄今为止写了10多篇稿子,联系了100多个小红书博主、30多个抖音博主、70多家媒体、40多位评论家”。

经济资本只有再次转化为象征资本才能保证文化生产场获得长期的经济利益[16]。“流量”作为互联网平台普遍认可的一种经济资本,能提升相关图书的销售转化率,为其带来知名度等象征资本,成为营销编辑拓展新媒体渠道的重要依据。S5提到现象级心理学图书《蛤蟆先生去看心理医生》自2020年出版后的两年内畅销300多万册,主要得益于六个新媒体渠道的推广。一是公司的四个私域平台:微博账号“知书少年果麦麦”、微信账号“果麦2040”、小红书账号“昀仔非读book”、抖音账号“小嘉啊”,这些账号拥有少则五六十万、多则两三百万的粉丝量,是引爆该书销量攀升的重要因素,抖音账号“小嘉啊”四小时内带货5000多册。二是两个公域大号的推广:北大心理学博士李松蔚的个人微信推荐,使该书日销量突破600册;抖音博主“哈佛学长LEO”的直播,使该书当天卖断货并开启预售。流量与销量的叠加,使这本书跃升京东等电商平台心理学畅销书排行榜首位,获取了稳定的象征资本,从畅销走向常销。这意味着媒体融合时代营销编辑争取媒体合作的文化中介工作,不仅没有弱化,反而强化了。

4 营销编辑文化中介工作的底层逻辑

文化生产受到审美逻辑和市场逻辑两种主要逻辑的影响,艺术和商业之间的对立是理解文化生产理论的核心[17]。营销编辑的文化中介工作背后,也隐藏着这两种逻辑的支配,需要凭借专业能力进行战略性平衡。

4.1 “好书值得被阅读”:审美逻辑下的价值传递

坚信“好书值得被阅读”的职业信念,激励着营销编辑最大限度地发掘每本书的审美价值,为其“锦上添花”,并以读者喜闻乐见的方式将其阅读价值传递出去。“如果说编辑是作者的幕后,那营销编辑一定是这幕后的幕后”(S1)。“营销的核心就是要把内容传递出去,你起到的是一个枢纽的作用。还是要基于书的内容本身,大家还是更愿意为优质内容买单”(S16)。

当然,营销编辑并非作者或编辑审美逻辑的“二传手”,而是有其作为文化中介的独立审美判断。S17吐露了自己做营销编辑后的心态变化,“我在针对不同受众写方案和文稿的时候,习惯去做一些预判。我会把自己放到不同类别的读者中去,预判什么样的标题会更加吸引他们阅读,或者这个类型的读者需要这本书的原因可能是什么。我逐渐摆脱自我审美的限制,看清了‘我’与‘我们’之间的遥远距离”,“营销编辑扮演的角色并非传声筒或者扩音器,我们在替作者说话的同时,也在为自己说话”。

4.2 “变现是重要衡量指标”:市场逻辑下的生产干预

布尔迪厄指出,审美逻辑主要存在于小众图书生产中,即限制性生产领域,在大规模生产领域,面向大众消费人群的主要是市场逻辑[18]。营销转化率正是这一市场逻辑的核心。“虽然没有明文规定要变现,但是一本书能不能卖起来,变现是重要的衡量指标—带货很关键”(S6)。“营销工作会越来越显性,跟销量的关系也会越来越紧密”(S19)。面对图书难卖的现实和越来越低的利润空间,出版机构对内的业绩考核纷纷向互联网行业看齐,追求短期变现、高效与转化率。

这使营销编辑不得不以市场标准为重,甚至对图书生产进行干预。S20讲述了冯唐《成事》出版前营销团队干预封面定稿的故事。“从审美上看,定稿的《成事》封面不是最好看的,但它确实是最对的那个封面。红色象征着喜气洋洋、登高上进、金榜题名等,我们要阐释成事这个概念,一定要选那个红色,尽管它不好看”。并且进一步道出了这一干预背后的市场考量,“图书营销虽然不需要负责封面设计,但为了最终好的营销效果,确实需要主动插手干预封面设计。设计师的观念可能会比较文艺、注重审美,甚至会追求要不要拿奖。但是做营销不一样,如果任由他们选择那种特别文艺、特别好看的封面,你就完了”。显然,在营销编辑的战略决策中,市场标准趋向大于审美标准。

4.3 “他们想做畅销书”:混合逻辑下的职业坚守

新媒体的加入,既为图书营销带来机遇,又使营销编辑面临被挤压的休息时间和沉重的市场考核压力。“因为工作节奏加强,非工作时间工作是常事,从来没有哪位营销编辑可以完全分割工作与生活”(S6)。一些出版机构对直播、短视频等新业务定位不准,管理混乱,让部分营销编辑感到“身心俱疲”“没有发展空间”(S14),选择了跳槽、转行,将离职话语倾诉在了媒体的采访中。

审美逻辑与市场逻辑并不完全冲突,不少营销编辑虽然表示“充满职业焦虑”“真的卷不动了”,但打造畅销书的职业理想和对出版业的职业情怀让他们选择了坚守。“就像一本畅销书是一位责任编辑的名片一样,营销编辑要想被人看到,首先要有拿得出手、令人信服的成功营销案例”,“当编辑信任你了,媒体记者有选题会想到你,就连常常怪你的营销没有效果的发行人员也在销售数据上看到了你所带来的转化率,你做的所有事都有了回应,自然会感到欣慰”(S1)。“也不是没有想过跳出出版圈,但是内心却总有一个情怀拉扯着我,在出版圈你还可以感受到一些理想气息,这是这个行业始终吸引我的原因”(S21)。

5 结 论

营销编辑在提炼图书卖点、创造人与书的相遇、实现图书象征资本和经济资本的转化中,发挥着重要的中介价值,是具有能动性、创造性、专业性的文化中介。其工作过程需要在审美逻辑与市场逻辑之间进行高度战略性的平衡。在推动出版业高质量发展的背景下,应给予营销编辑足够的重视,提升其职业地位。

第一,出版机构要给予营销编辑充分的战略决策权,提升其职业权威。澳大利亚的学者米利森特·韦伯(Millicent Weber)、克莱尔·帕内尔(Claire Parnell)和亚历山德拉·戴恩(Alexandra Dane)[19]通过研究指出,(图书)公关人员的劳动不仅应该被塑造成特使的劳动,以交易的方式在不同空间之间斡旋文化商品的流动,而且还应该被塑造成战略行动者的工作,即战略决策和情感劳动,包括对媒体生态系统的复杂理解以及建立和维护富有成效的关系的情感劳动。这给国内出版机构很大的启示,即要赋予营销编辑在组织内部充分的战略决策权,从选题策划到发行销售各环节,给予营销编辑一票否决权,同时加大营销经费投入、提高营销编辑薪资待遇,以强化其职业权威。

第二,行业媒体要加强对营销编辑的宣传报道,提升其职业声誉。声誉是编辑在行业内“进行流动的基本通货”[20],行业媒体的报道可为营销编辑赢得职业声誉,是建构其职业权威的重要社会来源,“编辑权威的塑造需要所有参与者的互动,社会在互动中给予编辑职业认可和尊重,并赋予编辑权力和地位”[21]。如“做书”公众号从2020年第四届做书奖开始,将“年度营销编辑”纳入评选,让营销编辑走向前台,塑造其个人品牌和行业影响力,获得了营销编辑的广泛推崇。

第三,营销编辑要以主体自觉不断学习和持续发展,提升职业能力。正如长江新世纪推广部主任刘冲所说:“营销编辑的核心竞争力在于创意的执行和对于关系的协调,未来的发展也在于对于关系的整合”(S25)。只有提升自身的创意执行力、关系整合力、战略决策力,才能在混合逻辑中实现打造畅销书的职业理想。

当然,营销编辑只是文化中介主体中的一类,其与出版产业链上其他文化中介之间更深层次的互动关系,有待于进一步挖掘和探讨。

注 释

[1]曹杨.营销编辑:最是缺乏的工种[J].出版广角,2003(1):42

[2]澎湃新闻. 2023年新媒体生态洞察[EB/OL]. [2023-11-21]. https://www. thepaper. cn/newsDetail_forward_ 25372102

[3]Bourdieu P. Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste[M]. Cambridge:Harvard University Press,1984:359

[4]Maguire J S,Matthews J. Are we all cultural intermediaries now? An introduction to cultural intermediaries in context[J]. European Journal of Cultural Studies, 2012, 15(5): 551-562, 556-557

[5]Thornton P H, Ocasio W. Institutional logics and the historical contingency of power in organizations: Executive succession in the higher education publishing industry, 1958–1990[J]. American Journal of Sociology,1999,105(3): 801-843

[6]Powell W W. Getting into Print[M]. Chicago:Chicago University Press,1985:18

[7]胡波.浅议营销编辑的招募、考评与培养[J].科技与出版,2022(3):142-147

[8]王涛.出版融合发展下图书营销人员的工作变革[J].出版广角,2021(3):58-60

[9][19]Weber M, Parnell C, Dane A. A Book publicists and the labour of cultural intermediation[J]. Journal of Media & Cultural Studies, 2023, 37(3): 365–380

[10]刘蒙之,师驰,刘战伟.作家不写书:作为文化中介的文学图书编辑实践研究——基于48篇做书“编辑手记”书写的分析[J].出版科学,2022(3):30-42

[11]刘蒙之,周云林,张锐君.摆渡学术知识:学术图书编辑的文化中介实践与底层逻辑——基于50篇工作手记的考察[J].中国出版史研究,2022(4):75-92

[12]原宇航,刘蒙之.类比亲子关系:文化中介视角下儿童图书编辑的实践与出版逻辑——基于50篇童书“编辑手记”的分析[J].东南传播,2023(2):115-120

[13][法]米歇尔·福柯著;谢强,马月译.知识考古学(第二版)[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2003:32-34

[14][法]布尔迪厄著;许钧译.关于电视[M].沈阳:辽宁教育出版社,2000:85

[15]Bourdieu P. Social Space and Symbolic Power[J]. Sociological Theory,1989,7(1):14-25

[16][法]布尔迪厄著;刘晖译.艺术的法则:文学场的生成与结构 [M].北京:中央编译出版社,2011:110,116

[17]Pareschi L,Lusiani M. What editors talk about when they talk about editors? A public discourse analysis of market and aesthetic logics[J]. Poetics ,2020,101444:1-14

[18]Bourdieu P. The Rules of Art:Genesis and Structure of the Literary Field[M]. Stanford,C A:Stanford University Press,1996:229

[20]Becher T. Academic Tribes and Territories :Intellectual Enquiry and the Cultures of discipline [M].Buckingham:The Society for Research into HE&Open University Press, 1989: 52-54

[21]谢妍妍,王佳彤,刘蒙之.职业权威何以可能:图书编辑职业权威的内涵、来源与合法性建构——基于87篇图书编辑职业反思性书写文本的分析[J].出版科学,2024(1):46

(收稿日期:2024- 03-07;修回日期:2024-05-16)