贵州铜仁一次暴雨天气过程成因分析

2024-08-22李金星任可符晴杨晓天

摘 要:2021年6月27日夜间至28日白天,贵州省铜仁市出现一次大范围暴雨天气过程,利用Micaps实况、NCPE再分析及自动站观测资料,对该次暴雨过程的成因进行分析,为日后此类暴雨的预报提供参考。结果表明,该次暴雨过程是副东退至西太平洋上空,高空横槽转竖同时东移南压影响铜仁,配合低层切变线和地面热低压共同影响,造成的强降水天气,暴雨主要出现在高空槽前,低层切变线和地面辐合线附近,位于低空西南急流的北侧;物理量场上,铜仁市位于水汽通量大值区北侧,上空有水汽辐合,为暴雨的形成提供充足的水汽条件,湿层深厚,可转换的对流位能充足,上层大气始终处于对流不稳定状态,暴雨形成的能量条件充沛,垂直速度上升区持续影响铜仁,为暴雨的产生提供动力抬升条件。

关键词:暴雨;环流特征;预报;成因;铜仁

中图分类号:P458 文献标志码:A 文章编号:2095-2945(2024)24-0094-04

Abstract: A large-scale rainstorm weather process occurred in Tongren City, Guizhou Province from the night of June 27 to June 28, 2021. The causes of this rainstorm process were analyzed by using Micaps, NCPE reanalysis and automatic station observation data, so as to provide reference for the forecast of this kind of rainstorm in the future. The results show that the rainstorm process is a sub-east retreat to the western Pacific Ocean, and the upper horizontal trough turns vertical and moves southward to affect Tongren. Based on the joint influence of the low-level shear line and the surface thermal low pressure, the rainstorm mainly occurs in front of the upper trough, near the low-level shear line and the ground convergence line, and is located on the north side of the low-level southwest jet. In the physical quantity field, Tongren City is located on the north side of the high value area of water vapor flux, and there is water vapor convergence above, which provides sufficient water vapor conditions for the formation of rainstorm, the wet layer is deep, the convertible convective potential energy is sufficient, and the upper atmosphere is always in a state of convective instability. The energy conditions for the formation of torrential rain are abundant, and the vertical velocity rising area continues to affect Tongren, providing dynamic uplift conditions for the generation of rainstorm.

Keywords: rainstorm; circulation characteristics; forecast; cause of formation; Tongren

对暴雨天气的预报预警是气象工作中面临的重要问题,作为贵州省发生频率最高的灾害性天气之一,常引发城市内涝,甚至山洪、滑坡或泥石流等次生地质灾害,对当地人民的生命和财产安全造成严重威胁。暴雨的形成过程复杂多变,面对这一课题,各地的气象工作者均进行有针对性的研究[1-10]。本文在前人的研究基础上,从天气环流形势、物理量特征等方面对2021年6月27—28日铜仁市暴雨天气过程的成因进行诊断分析。

1 实况分析

1.1 降水实况分析

2021年6月27日20时到28日20时,受高空槽、低层切变线、地面辐合线共同影响,贵州省铜仁市出现了大范围的暴雨天气,降水主要集中在2个时段,在27日22时到28日8时,暴雨主要出现在铜仁市中西部、松桃县北部,在28日11时到28日15时,暴雨主要出现在铜仁市江口县、碧江区、万山区等东南部地区,统计本次暴雨过程的累计降雨量,共1个区域站出现特大暴雨,2个国家站40个区域站出现大暴雨,3个国家站102个区域站出现暴雨,国家站最大降水出现在思南站(156.6 mm),区域站最大降水出现在德江县露青站(245.5 mm),暴雨过程中伴有雷电、大风(最大风速27.2 m/s)等强对流天气。

1.2 强降水中心逐小时雨量分析

在本次暴雨天气过程中,降水主要集中在2个时段,选取2个时段中的强降水中心,对德江县青露站和万山区牙溪站的逐小时雨量进行分析:德江县青露站的最强降水时段出现在27日23时到28日7时,强降雨时段存在明显的中空期,最大小时雨强为60.2 mm/h,累计降水量达245.5 mm;万山区牙溪站最强降水时段出现在28日14时,最大小时雨强为70.2 mm,累计降水量为91.7 mm。本次暴雨过程强降水分别出现在夜间和午后,夜间降水强度大,持续时间长,为本次暴雨天气过程的主要降水时段;午后降水强度极大,但持续时间短,为短时强降水。

1.3 环流及影响系统分析

6月27日20时500 hPa高空图上副高北界位于20°N附近,副高北侧的偏西暖湿气流受孟加拉湾低槽阻挡北上,在青藏高原阻挡下向东输送,在甘南由暖中心形成,云南北部、重庆中部小槽发展,云南到重庆地界的西南-东北向高空横槽初具雏形,在西风波动作用下,铜仁中层为西北风控制,风速6 m/s;700 hPa东南-西北向切变线位于长江中上游川东至广西一带,铜仁市位于切变线东部西南风暖平流区,风速4 m/s,石阡县西部边缘位于切变线上;850 hPa东北-西南横向切变线位于湘北至黔北一带,铜仁市位于切变线上,切变线横跨市中北部区县,市大部受西南风暖平流影响,风速6 m/s,地面图上铜仁市受地面热低压影响,地面辐合线由低压中心向东横向发展,位于云南北部到湖南东部一带,铜仁市位于地面辐合线北侧,玉屏、万山位于辐合线上。28日8时,500 hPa图上副高东退至西太平洋上空,高空横槽转竖同时东移南压,位于长江中下游川东至云北,铜仁市位于高空槽前,受偏南风控制,风速达10 m/s,有加强趋势;700 hPa川南有低涡建立,在低涡系统控制下东南-西北向切变线南压北抬,形成低涡东侧横向切变线,位于遵义北部至赣北一带,铜仁市沿河县位于切变线上,铜仁市大部受低涡东南侧西南气流控制,风速6 m/s;850 hPa横向切变线维持发展,受切变线两端低压系统南压速度不均影响,在铜仁市境内形成中北部至西南部的西南-东北向切变线,切变线整体缓慢南压增强,南海沿岸四省有西南急流建立,风速超12 m/s,可达16 m/s,地面图上地面热低压维持,低压中心北抬,在铜仁市境内形成东北-西南向的地面辐合线。

综上可知,在本次暴雨期间,500 hPa上副高东退,高空横槽转竖同时东移南压至铜仁市前,700 hPa上低涡形成发展,控制切变线缓慢南压北抬至铜仁市北侧,850 hPa上横向切变线始终位于铜仁市上空并缓慢南压,地面受热低压控制,始终有地面辐合线维持。高低空和地面系统相互叠加,在低空急流的抽吸作用下,在850 hPa切变线和地面辐合线附近出现暴雨至大暴雨,本次降水属于暖区降水。

2 物理量分析

2.1 水汽条件

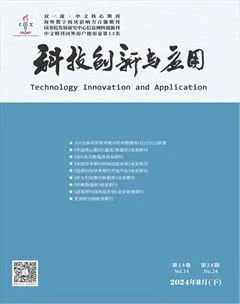

充足的水汽是局地暴雨形成的重要条件,源源不断的水汽输送对暴雨的发生发展起着关键性的作用。6月27日20时到28日20时强降水期间,500 hPa上铜仁市比湿q最大强度从5 g/kg增长至6 g/kg;700 hPa上铜仁市比湿q始终维持在11 g/kg以上;850 hPa上铜仁比湿q高达16 g/kg,各层大气比湿均表现出西北部较其余区域部大的特征,暴雨期间铜仁市上空始终维持高湿状态,水汽主要集中在市西部、北部区域,有利于暴雨的形成。27日20时,副高北界位于南海沿岸,暖湿气流受孟加拉湾低槽影响向北输送,850 hPa在水汽通量场上(图1(a)),自西北到东南水汽通量逐渐增大,水汽通量大值区影响贵州省南部,水汽输送在贵州东南部一带最强,铜仁市水汽通量中心值为12,在水汽通量散度场上,铜仁市位于水汽通量梯度区附近,最强值达-20,有较强的水汽辐合;28日8时,副高西退至西太平洋海上,高层槽与低层切变线相配合,低层西南急流建立,850 hPa水汽通量场上(图1(b)),水汽通量大值区中心向东南方向移动,但水汽通量大值区强度及影响范围扩大,持续影响贵州省中部和东部,铜仁市水汽通量中心值达20,水汽输送强度增强,在水汽通量散度场上,水汽辐合区在铜仁市维持。

综上所述,铜仁市在暴雨期间位于水汽通量大值中心北侧的梯度区和水汽辐合中心持续发展区,对暴雨的发生发展提供了充足且源源不断的水汽条件。

2.2 不稳定条件分析

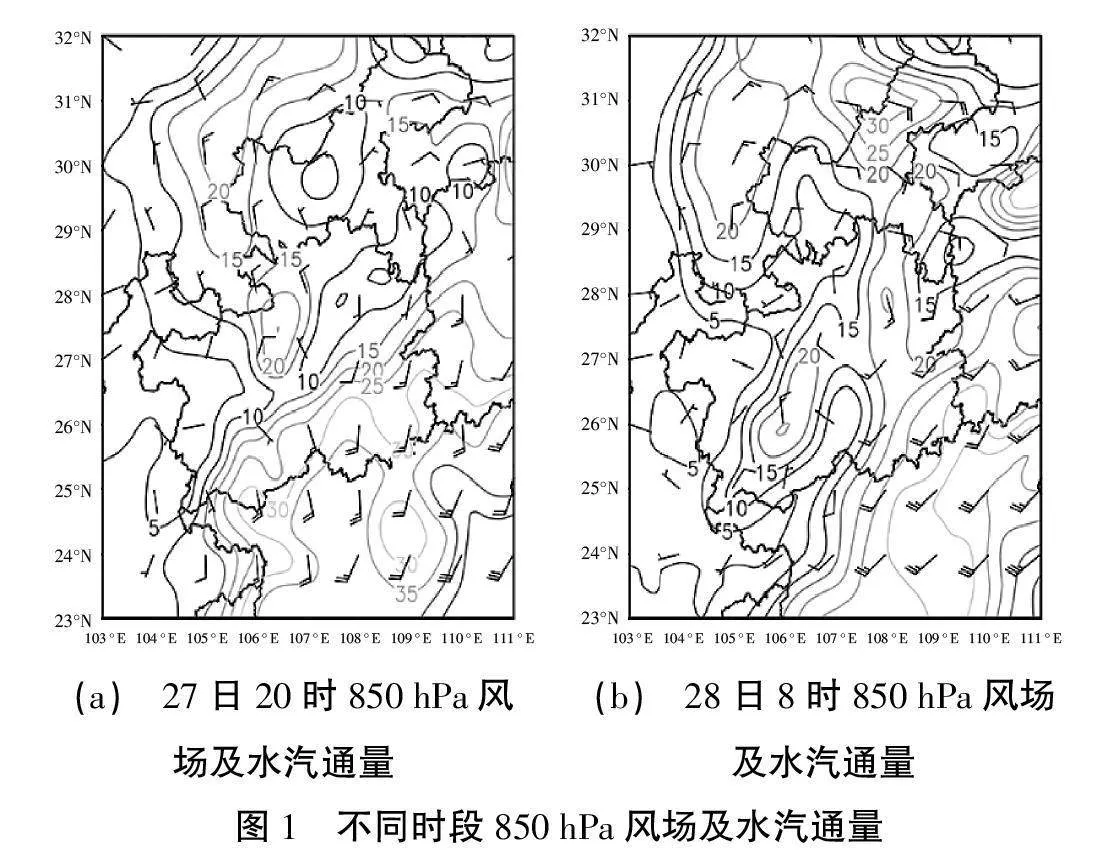

暴雨的形成依赖于大气层结构的不稳定性,不稳定能量是大气作持续上升运动的保障。以地理距离合理性为依据,利用怀化站探空资料的各特征参数值的变化对本次暴雨过程的不稳定条件进行分析,暴雨发生期间,铜仁市上空始终保持着明显的对流不稳定结构。6月27日20时怀化探空资料(图2(a))显示,低层850 hPa到750 hPa、700 hPa到600 hPa间水汽达到饱和,湿层较深厚,存在断层,空气上湿下干,怀化站周围的低层大气处于对流不稳定状态,K指数为39.3 ℃,沙氏指数为-0.21,CAPE值为2 041.2 J/kg,大气中可转换的对流位能充足,为暴雨的发生积蓄了充足的能量;6日28日8时怀化站探空资料显示,K指数为40.1 ℃,沙氏指数为-1.62,CAPE值为2 037.4 J/kg,不稳定能量依旧保持较高水平,大气不稳定状态程度加强,探空图上(图2(b))湿层加厚,低层1 000 hPa到600 hPa、中层480 hPa到400 hPa水汽均达到饱和,有利于暴雨的维持发展。维持且强盛的不稳定气层结构是本次铜仁市产生暴雨的主要诱因,在地面辐合线上能够引发深厚对流,触发不稳定能量的释放,造成强降雨天气。

2.3 垂直速度分析

强盛而持久的气流上升运动,对暴雨的发生发展有着重要的意义,影响着大气中水汽的凝结过程。对垂直速度场的分析能够直观地体现暴雨过程中气流上升运动的发生演变,垂直运动输送的水汽、热量、动量等物理量,也对暴雨过程的发展有明显的反馈作用。暴雨发生期间,铜仁市上空的上升运动完成由强到弱的转变,6月27日20时,在各层垂直速度场上,贵州东部、南部垂直速度均为负值,从地面一直延伸到500 hPa以上,随高度增加,负值区范围及量级呈增长态势,850 hPa(图3(a))的垂直速度负大值区位于贵州省东部边缘至湘西,中心数值低于-90 m/s,上升运动发展旺盛,铜仁市受垂直速度负中心影响处于较强的上升运动区内,28日8时,在贵州省东南部中高层大气垂直速度为正作下沉运动,西北部依旧为负值区控制,负值区中心强度减弱并移动至贵州西北部,下沉运动控制铜仁市中高层;850 hPa(图3(b))上垂直速度负值区范围减小,影响范围退至贵州省东南部,强度增强,中心数值增长至-40 m/s,铜仁市地区的低层大气仍维持着强的上升运动且强度呈现出明显的增长趋势。

综上所述,暴雨期间,大气上升运动区在铜仁市自东南向西北方向移动,期间高层大气完成由上升运动到下层运动的转变,低层大气由较强上升运动演化为极强的上升运动,但整层大气的上升运动还是呈现出明显的减弱趋势,其中较强的上升运动区在铜仁西北部长时间的发展,有利于铜仁西部、北部暴雨的产生。

3 结论与讨论

1)环流形势上,在本次暴雨期间,500 hPa上副高东退,高空横槽转竖同时东移南压至铜仁市前,700 hPa上低涡形成发展,控制切变线缓慢南压北抬至铜仁市北侧,850 hPa上横向切变线始终位于铜仁市上空并缓慢南压,地面受热低压控制,始终有地面辐合线维持。高低空和地面系统相互叠加,在低空急流的抽吸作用下,在850 hPa切变线和地面辐合线附近出现暴雨至大暴雨,本次降水属于暖区降水。

2)物理量上,铜仁市在暴雨期间始终维持高湿状态,低层比湿达16 g/kg;位于水汽通量大值中心北侧的梯度区和水汽辐合中心持续发展区,水汽通量中心值可达20,为暴雨的发生发展提供了充足且源源不断的水汽条件;上层大气始终维持有明显的对流不稳定结构,湿层深厚,CAPE值达2 041.2 J/kg,对流位能充足,K指数为40.1 ℃,沙氏指数为-1.62,气层呈不稳定状态;较强的上升运动区在铜仁西北部影响时间较长,有利于铜仁西部、北部暴雨的发生。

3)地面辐合线北侧的冷空气是本次暴雨过程对流回波单体产生的主要原因。

参考文献:

[1] 杨群.贵州铜仁暴雨特征分析及物理机制研究[D].成都:成都信息工程大学,2016:17-27,35-58.

[2] 陈军,李小兰,喻义军,等.低空暖式切变线引发局地特大暴雨成因分析[J].贵州气象,2016(4):16-22.

[3] 黎荣,张丹丹,梅思雨,等.近31年来铜仁市暴雨气候特征分析[J].贵州科学,2020(2):54-57.

[4] 钟有萍,胡萍,邵文轩,等.铜仁市2017年夏季一次连续性暴雨过程成因分析[C]//第35界中国气象学会年会,2018.

[5] 张艳芳,吴古会,彭兴德,等.贵州东部一次区域性暴雨过程成因分析[J].自然科学,2021(4):540-546.

[6] 冉仙果,胡萍,田瑶,等.贵州铜仁一次局地性暴雨天气过程分析[J].科技与创新,2020(7):49-50.

[7] 杨宏宇,钟静.六盘水市“6.29”暴雨特征及成因分析[J].农技服务,2019,36(4):97-98.

[8] 陈关清,方标.贵州铜仁暴雨和冰雹雷达回波特征对比分析[J].气象研究与应用,2015,36(1):72-75.

[9] 方标.2015年春末梵净山东侧特大暴雨雷达径向速度特征[J].干旱气象,2016,34(6):1064-1070.

[10] 方标,罗晓松,陈关清,等.铜仁市2014年5月25日致灾大暴雨天气过程雷达特征分析[J].贵州气象,2015,39(1):55-59.