民俗类非遗在当代的保护与传承

2024-08-20王颖

摘 要:民俗类非遗是中华优秀传统文化的重要组成部分,具有丰富多彩的特点。然而,在现代社会的快速发展下,许多民俗类非遗面临失传的风险。本文将探讨民俗类非遗的概念与特点提出在当代的保护与传承策略,以期促进这类宝贵文化遗产的传承与发展。

关键词:民俗类非遗;保护;传承

一、民俗类非遗的概念与特点

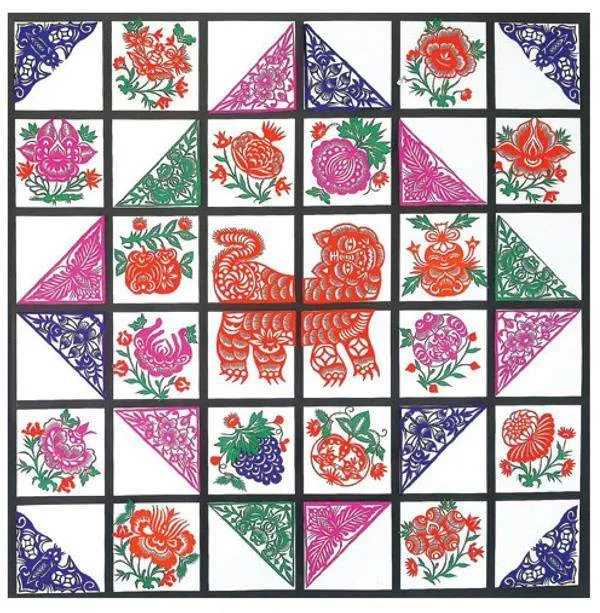

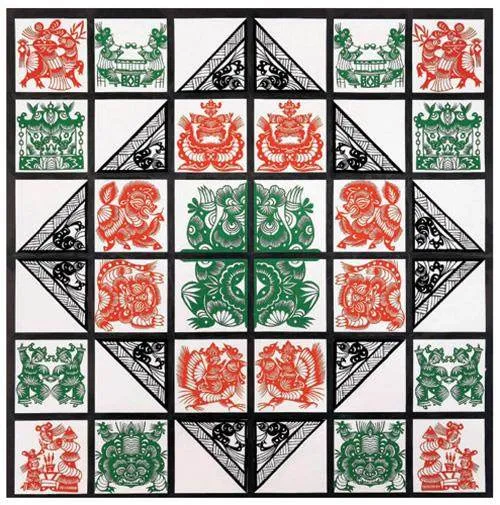

具有特定历史阶段及地域特色的传统文化精髓,即为民俗类非遗,包含了节日习俗、宗教仪式、传统手艺、民间音乐、民间舞蹈和传说故事等多个元素。这些传统文化符号具有丰富的历史、文化与社会意义,为人们提供深入了解过去生活、价值观及社会背景的宝贵窗口。

非遗中的民俗类别具有传承性、口头传播、地域特色和群体性等特点。传承性表示这些文化元素通常由前人传递给后人;口头传播是指民俗类非遗的主要传承方式,无须文字记录,而是靠口碑传播得以传承至今;各地独特的非遗彰显地域差异与文化多样性;群体性表示这些文化元素通常由特定群体或社群传承并维护,这些构成了社区生活的一部分,与特定群体的认同感紧密相连。[1]

二、民俗类非遗的价值和意义

在现代社会中,民俗类非物质文化遗产的重要性日益突出。民俗类非遗在我国充当文化传承媒介,具有显著地位,是民族、地域及历史沉淀文化内涵的承载物。它们通过口头传播、实践传承等方式,将历史悠久的智慧和习俗传授给后代。非物质文化遗产中的民俗类别揭示了人类对生存环境、自然现象和社会现象的领悟与认识,体现了民族精神追求与审美倾向。

在社会发展进程中,民俗类非物质文化遗产具有关键性作用,不可或缺。保护与传承非物质文化遗产,特别是民间文化,我们能传承民族精神,重塑文化底蕴,这既能增强民族归属感,又能唤起文化自信心,有助于促进社会凝聚力和集体意识的培育。民俗类非物质文化遗产在丰富人类精神世界、展现社会多样性方面具有重要作用。现代社会生活节奏加快,物质文明得以广泛传播,精神文化需求呼声渐高,民俗类非物质文化遗产为此需求提供了关键资源与保障。

三、民俗类非遗的保护现状

各地区对民俗类非物质文化遗产的保护力度各有差异,普遍面临多种挑战与问题。第一,生存状况堪忧。随着城市化进程加速及社会现代化推进,诸多传统文化习俗正面临失传风险。第二,受到环境破坏及自然灾害的影响。传统手工艺品的创作离不开特定自然资源的保障,如竹子、草、木材等原材料,环境退化与资源耗尽日益严重,影响了这些原料的再生,以这些为原材料的手工艺品的制造难以持续推进。第三,遭遇商业冲击及文化碎片化困扰。商家滥用传统文化元素以谋取巨额收益,致使部分传统文化活动在一定程度上失去了原有的纯粹与深度,蜕变为消遣或营利活动,未能达到文化传承的目的。第四,文化传承出现中断现象。信息时代的到来导致公众的兴趣点从传统领域转向短视频、网络游戏等娱乐领域,民俗活动往往被边缘化。第五,非遗保护成果不显著。尽管国家及各地区已制定众多法律法规,但仍有诸多问题尚待解决,如监管与执行力度不足。保护民俗类非物质文化遗产涉及多个部门及多方利益相关者,保护工作因协调困难而推进受阻。

四、民俗类非遗的保护与传承策略

(一)政策支持

第一,政府有关部门可以拨款支持非物质文化遗产的传承与发展。财政资助包括资金划拨、奖金发放及项目支持等方式,针对非遗传承人、社群及团体,提供资金支持以落实非遗保护措施。非遗传承人获得资金支持,可以满足生活和培训物质需求,促进非遗项目的保护与传承。第二,鼓励社会各方投资参与,利用税收优惠、政策倾斜等吸引社会资本投入。第三,政府着力推进学术交流和国际合作,对非遗的深厚底蕴与内涵进行全面深入的研究,促进非物质文化遗产的互鉴与传承,拓宽非遗的传播途径,提高非遗在全球范围内的影响力。

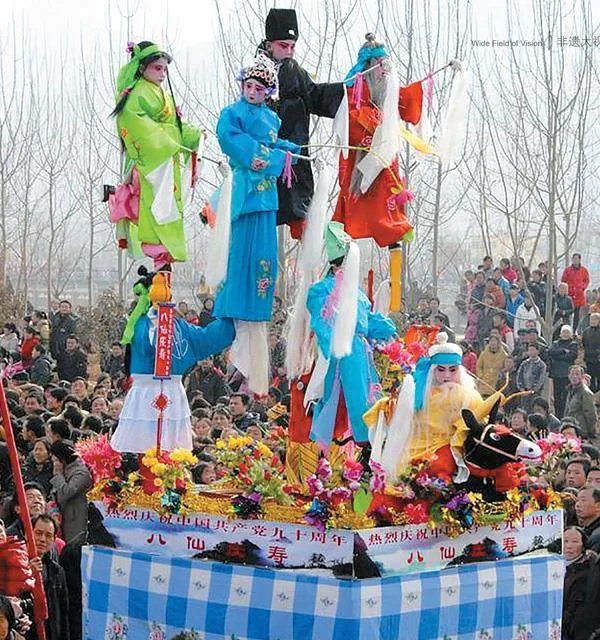

(二)社区参与传承

社区成员应积极参与非物质文化遗产的传承,包括学习传统技艺、参与民俗庆典等。技艺传承主要依赖于传承人的亲自教导,年轻一代需主动学习并实践,以掌握这些技能。参与各类节庆和文化活动能增强社区成员对非遗的理解和认同。非物质文化遗产口头传承素材的搜集有利于口述历史的记录和保存,供后世参考和研究。

社区组织在协调和组织社区参与方面具有关键作用,社区可成立非物质文化遗产传承小组或社团,协同热爱非遗的人士,共同推动文化遗产的传承发展。这些机构具有培训传承人、策划传统表演、组织文化展览以及采集口述历史等职责。社区可以举办活动以增强传承人与群众的互动,让非物质文化遗产融入社区日常生活,为广大民众参与并深入了解提供契机。非遗传承离不开社区参与,参与者借此提升了文化认同,增强了社区凝聚力及文化自信。此外,非遗传承项目可增强社区旅游吸引力,促进经济增长,扩大就业范围。

(三)数字化与现代技术的应用

口头传承是民俗类非遗的显著标志,然而,这类技艺或知识的传承难度较大。运用音视频录制与文字记录等方法,保存传承人的口述历史与特色技艺,后世可据此进行学习与探讨。我们可以将这些记录存储在数字档案库中,动态开放研究人员和热衷者的访问权限,长久地保留并传播非物质文化遗产。博物馆和展览通常受空间和时间的限制,然而,高度仿真的虚拟环境为文化展示提供了全新可能,虚拟环境打破了时间和空间的限制,使观众能深入体验非遗的精髓。这种做法有利于增加文化传承的途径,提升了公众的参与热度和认知高度。

互联网与网络教育为非物质文化遗产传承提供高效便捷的路径,世界各地的学生都能学习传统技艺。网络上的文化素材与教程广泛吸引人们参与非遗传承,网络教育平台提供视频课程、互动教学及在线研讨等,提升了非遗学习的便利性与多样性。此外,数字化技术在文化遗产保护与修复方面得到了广泛运用,数字科技促进文物的虚拟再现与维护修护,运用数字化扫描和三维建模方法,复原陈旧艺术品和手工艺品精度高,这为修复文化遗产提供了新的途径。[2]

(四)教育与培训

学校需致力于推动非物质文化遗产的教育,将民俗类非遗项目纳入课程体系中,让学生在课堂上了解传统技艺、节令风俗和民间传说等知识。学校非遗活动实施途径主要包括校内文化节及传统手工艺制作等,学生直接参与非物质文化遗产的学习过程,增加了对非物质文化遗产的了解。

地方可以成立非物质文化遗产培训中心和传承人培训基地,为对此感兴趣的群众提供专业培训与指导。教育培训可以采用师徒教授的方式,技艺娴熟的导师传授专项技艺与学问,从而促进更多传承者延续传统手工技艺。非遗传承人培训基地兼具研究和推广职能,需深入研究非遗的历史演变、技艺传承、口述历史录制与整理等领域,加强非物质文化遗产保护的理论与实践支撑。基地还可以举办传统手工艺展示、非物质文化遗产节庆及各类传统表演活动,动员大众积极参与非物质文化遗产传承工作。[3]

五、民俗类非遗保护的发展趋势

民俗类非遗的发展演变受多方面因素Vh3k3KerIzIffEDRkUVHEXGfNIPIjNSN0RV5BCDnpAA=制约,涉及社会、文化、经济及技术等方面的变革,这些将影响未来非物质文化遗产保护的方向和策略。我国政府应加大对非物质文化遗产保护的资金支持及政策倾斜力度,推动非物质文化遗产的传承与发展。在未来,非物质文化遗产保护将着重于创新与活化运用,持续创新与改革,将现代因子与技艺手段进行融合,使传统文化重焕吸引力与竞争力,唤起年轻一代投身其中的热忱,实现非物质文化遗产的活化传承与应用。[4]

国际合作及文化交流有力地促进了民俗类非遗的保护与传承。全球化的推进使得国家间的文化交流日益紧密,非遗保护日渐成为国际协作的核心领域。国家间通过国际合作与交流,达到经验与资源互利共享的目的,共同推动非物质文化遗产保护事业的发展。

未来,关于民俗类非物质文化遗产的守护,科技创新将成为核心关注点。数字化与信息化手段的深度融合,在我国非遗保护领域得以拓展,多种切实可行的路径得以呈现。利用互联网平台,我们可以实现非遗资源的数字化展示与传播,运用虚拟现实手段助力传统文化传承,促进非物质文化遗产的沉浸式传承与体验;运用大数据、人工智能等技术,可以提高非遗保护水平,实现智能化管理与监测。未来非遗保护的进步路径将涉及多元化、可持续发展、社会参与、国际合作与科技创新等多个方面。政府部门、社会机构、民间组织及个人协同合作,形成合力,共同推动非遗保护事业的发展与进步。

六、结 语

民俗类非遗是中国宝贵的文化遗产,保护和传承民俗类非遗对维护文化多样性和传统价值观念至关重要。我们通过法律与政策支持、社区参与和传承、数字化与现代技术的应用以及教育与培训等策略,可以确保这一宝贵文化遗产在当代社会得以传承和发展。

参考文献

[1] 季伟.南京市民俗(非遗)博物馆非遗档案保护与管理工作探析[J].档案与建设,2023(6):80-81.

[2] 张犇,樊天波.“气氛”与“在场”:非遗保护背景下少数民族民俗文化模式的构建要素[J].艺术评论,2021(10):113-124.

[3] 李荣启.民俗类非遗在当代的保护与传承[J].艺术百家,2018,34(6):211-218,225.

[4] 刘鹏.群众文化促进非遗保护与传承的路径分析[J].参花,2024(1):155-157.