论法国艺术歌曲《摇篮》的音乐特点与演唱处理

2024-08-20林宇欣

摘 要:本文从声乐学习者的视角,对法国作曲家福雷所作的艺术歌曲《摇篮》展开分析:首先,从歌曲创作背景出发,简要介绍作曲家与词作者;其次,分析了《摇篮》的旋律特征;最后,从力度、法语发音、呼吸三个方面给出了演唱技术建议,并根据歌曲的情感表达提出了舞台表演方面的建议。

关键词:福雷;《摇篮》;音乐特点;演唱技术

从巴洛克到印象主义,法国音乐一直在音乐史上占有重要地位。法国是歌剧的重要发源地之一,诞生了《浮士德》《卡门》等经典作品。19世纪末,法国艺术歌曲也开始崭露头角,先后涌现出福雷、德彪西、普朗克等杰出的作曲家,向大众展示了慵懒、深情、美丽等独特的法国风情。法国艺术歌曲,以文学性、清晰的发音与语气、细致的旋律与和声以及多样的主题与深刻的情感著称,且受到巴黎音乐学派的影响,强调音响效果与和声创新。法国艺术歌曲《摇篮》是由作曲家加布里埃尔·于尔班·福雷创作的,该曲展现了作曲家对旋律美感与和声创新的独到见解,歌曲因深情的旋律和深刻的情感表达而备受赞誉。与大部分法国艺术歌曲不同的是,这首作品的歌词并不来源于法国民间民谣,而是选自著名作家苏利·普吕多姆的同名诗作。

一、作曲家及创作背景简介

福雷(1845-1924),生于法国西南部城市帕米耶,幼年便在巴黎学习音乐,1905年成为巴黎音乐学院院长。福雷的音乐被认为是浪漫主义音乐的代表,其中也包含了现实主义和印象主义的元素。艺术歌曲《摇篮》创作于19世纪末,收录于福雷的《艺术歌曲二十首》(二)的第七首①。

晚年由于听力问题,福雷的音乐风格变得更加内省和宗教化。写作风格亦受到法国象征主义的影响,事实上,福雷与同时期广大音乐家、文学家交好,例如法国象征主义早期领导人、文学家、诗人保罗·魏尔伦为福雷的《五首威尼斯歌曲》中的四首提供了歌词。《摇篮》的词作者是第一届诺贝尔文学奖获得者、法国作家苏利·普吕多姆,其作品强调感情、内省和人类情感的复杂性。歌曲中浓厚的和声与深刻的词句交织,是听众喜爱该曲的重要原因之一。

二、法国艺术歌曲《摇篮》中的旋律特征与音乐分析

艺术歌曲《摇篮》旋律在c小调上进行,此调的三个降号,使得音阶具有相对较多的半音音程,这赋予音乐一种压抑的质感,以此来表达悲伤、内省和戏剧性的情感,与歌曲的主题相呼应。在c小调调性下,该曲最高音到小字二组g,并且持续一整小节(共12拍);最低音在大字组降B(与相近音区的其他音一同占据歌曲的较多空间)。作品的区间对次女高音来说,既能够在中音区表现浑厚的胸声特质,又能够在高音区增加情感的爆发与演唱的亮点。

歌曲选用Andante的速度,相对缓慢;12/8的特殊拍子,为作品提供了很大的自由度,使作品能在此拍中展现出复杂的和声和音乐效果,并赋予音乐一种强烈的进行感和画面带入感。特别值得注意的是,在歌曲第11小节出现了全曲唯一一小节的6/8拍,这一小节6/8拍的使用理由有二:其一,是对A段情绪的延伸,钢琴伴奏可以稍渐慢,让“母亲”的思绪随着帆船在海上飘荡、远去,以体现“母亲”忧虑之绵长;其二,这一小节是对第一部分的完结和乐思的总结,演唱者能够在此进行简短的休息,使体力得到缓冲,又能为进入B段做好准备,以应对全曲的小高潮。

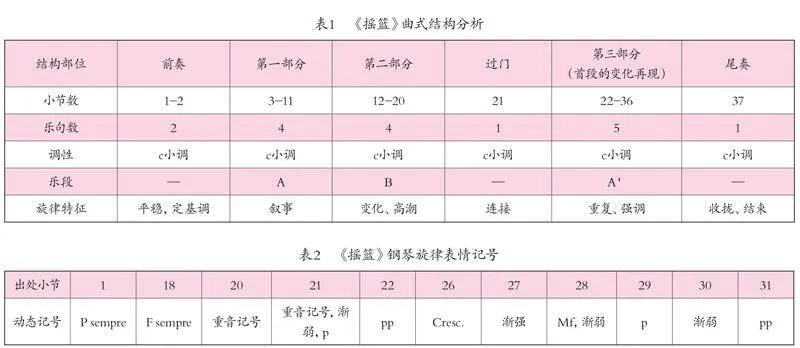

表1是对曲式结构的分析,可以看出歌曲由三部曲式构成,整首曲式结构呈现对称的拱桥型的ABA'结构。学习与演唱歌曲时,需要注意以下几点:

(一)乐谱中的连音线

vtE+NhhpbopnI3i6+X+x4yMIzxwfMem+/uYqY2fy82Y=全曲的钢琴部分均加上了连音线,这要求演唱者做到在统一的声音中连贯、持久地演唱全曲;作曲家在曲谱中放置了大量的表情记号,这些表情记号对演唱和演奏同样重要;首段与末段的旋律线虽然基本相同,但两段的情绪不同,前者是担忧的,后者是怀念的。演唱者必须根据语境做出对应的调整。

(二)B段变化的复杂性

歌曲B段包含音乐的进一步发展和探索。作曲家在B段中引入了大量的临时升降号、和弦外音和大跨度的钢琴伴奏,以构建紧张、高潮的情绪,使歌曲更具戏剧性和情感深度。作曲家在此段的第3、4乐句中,用层层推进、步步紧逼的音乐走向,不断向最高音逼近,累积情绪的紧张感、引起听众的好奇心,终于在19小节出现了全曲的最高音g2,持续一小节后,乐音八度下行,在g1上结束这一乐段,音乐的半终止使音乐表现出悬而未决的情感,这种音乐创造力在今天仍给听众无穷的力量感。这个乐段是演唱的重点与难点。

(三)末段的再现意义

首先,末段的再现营造了音乐的结束感,音乐回到歌曲的初始主题,使听众产生一种圆满和完整感。其次,末段再现强调了音乐的一致性,A'与A段具有相似的音乐材料和调性,这种相似性使得整个曲目更加有机和统一,加强了歌曲的表现力和感染力。最后,末段再现使歌曲忧伤的情感主题得以回归和强化:在经过B段的发展与高潮后,歌曲回归初始主题;作曲家对A'段第3乐句进行变化改写,再次把音乐推上一个小高潮(26-27小节)。这种回归与强化凸显了歌词的情感内容,使听众能更深刻地理解歌曲的主题。

在钢琴伴奏中,福雷把形如海浪的动势融入钢琴旋律,使歌曲产生出荡漾在海面上的听觉感受,并把这种动势作为音乐动机贯穿全曲。如表2所示,钢琴伴奏者在弹奏时不仅要表现出大海变幻莫测的一面,还需要关注歌词的寓意变化,注意表情记号,从担忧、鼓舞到怀念,相应地予以情感支撑。《摇篮》丰富的和声变化和情绪转换是作品亮点所在。

三、法国艺术歌曲《摇篮》中的演唱技术及情感表达

福雷的音乐以浓郁的抒情性著称,《摇篮》充分更体现了这一特点。作曲家对音乐的创作选择无一不在告诉演唱者,要选用抒情、连贯的声音去诠释作品。配合着海浪般的伴奏,娓娓道来的演唱在整个歌曲的表达中显得尤为重要,这种叙事性表现为悲伤情绪的演唱与述说,既不同于意大利式的演绎方式,又有别于德语歌曲的演唱哲学。总体而言,其演唱有以下几大特点,值得研究与学习。

(一)娓娓道来的演唱

娓娓道来的作品演唱并不等于没有音乐张力。例如,在12小节出现了“cresc. poco a poco”(长渐强),16小节出现了“cresc. molto”(很多的渐强),演唱者应该先处理好两次渐强的强度对比,再处理好演唱力度,保持气息的平衡,不能为了强度而舍去了连贯。18小节处持续12拍的全曲最高音和“f sempre”(一直强)并行,是对演唱者爆发力和耐力的双重挑战。作曲家在18小节末标记了一处换气符号,虽然前两小节的音高递进能帮助演唱者为最高音的演唱做好准备,但换气口和紧接最高音的八度下跳更要求演唱者的发声位置始终保持统一。

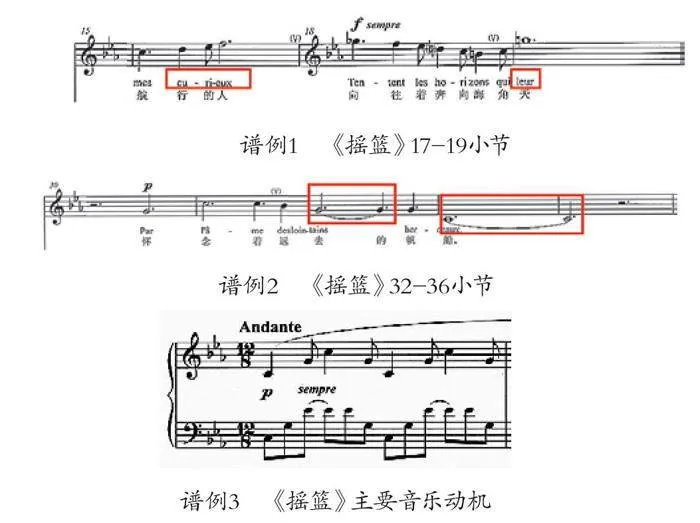

(二)突破语言难关

歌曲的歌词虽然听感很美,但法语却是许多声乐学习者的拦路虎。法语有12个元音音素,分为不圆唇元音、半圆唇元音、圆唇元音、鼻化元音和口腔半开元音五大类。在歌曲B段中,每个乐句都出现了至少一处半圆唇元音。相对于其他元音,半圆唇元音对中国人来说较难,歌曲中该元音在高音上的保持更增加了发音难度。演唱时,除了要把发音发准,还要兼顾共鸣。以17-19小节为例,17小节的“curieux”音节的“eux”元音发音为/ø/,19小节的“leur”元音发音为/œ/。在演唱时,歌者要注意唇部的舒张,嘴唇稍微圆起,但不要像圆唇元音那样完全圆起;口腔相对较开,但不是完全开放的状态;此类元音不鼻化,即声音不通过鼻腔传出。为了口腔内部的共鸣,演唱者的软腭应该更加积极地向上方和后方打开,舌根放松,舌位位于口腔中央、不接触上下颚,声音才会更立体,并避免堵塞喉咙。另外,/ø/的嘴唇向前突出程度比/œ/的更高,发/œ/只需要稍微张开嘴巴,因此/ø/还能辅助/œ/的发音。例如,在作品进行到17小节时,歌词尾部元音发/ø/音(见谱例1左侧方框),如果演唱者能在此把发音做到标准,则在19小节“leur”时(见谱例1右侧方框)只需稍微放松嘴唇,就能更容易地发好/œ/的音。

(三)乐句划分与处理

福雷在全曲中设置了大量的连音线、长时值音符,辅助标记了换气符号,选用了Andante的速度,并运用了七次“鱼咬尾”的音乐构思,这些创作手法加深了音乐中的回旋和连贯性。句与句之间紧密的线条联系要求演唱者快速、深入地换气。演唱者吸气时,应该让腹部同时膨胀,而不是仅仅用胸部呼吸。以全曲的最后一句为例,长时值的音符营造出海浪的绵延感和全曲的结束感,演唱者可以选择在32小节的休止之中调整呼吸,配合“p”力度记号减小声音力度,在33小节的气口快速进行气息补充,以应对34-36小节中9拍(见谱例2左侧方框),甚至18拍(见谱例2右侧方框)的音符。

(四)情感表述与舞台表现

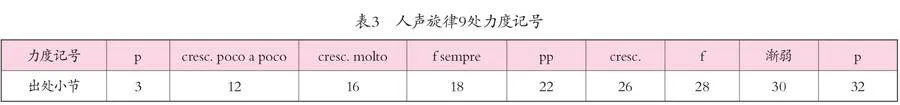

根据创作需要,作曲家利用琶音音型建立音乐动机(见谱例3)。这一选择符合歌词内容,利于作曲家和演唱者的情感表述,使听众脑海中立刻出现海湾的情境与画面。除了声音位置统一之外,如此动机决定了演唱者须用清晰、柔和的声音演唱,并根据谱面中9处力度记号(见表3),适时且恰当地改变演唱音量。

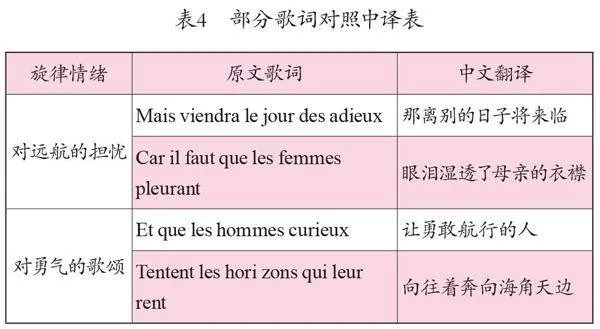

众所周知,歌唱技巧固然重要,但表演的真诚和情感传达也是不可缺少的。以B段的高潮为例,此段不仅表达出主人公对远行者的担忧,更重要的是歌颂了远行者出航的勇气(见表4),因此演唱时既要表现出焦虑和忧愁,还要融入渴望与歌颂感,两种感觉不可顾此失彼,更不能只关注力度的推进而放弃情感的表达与转换。

演唱者在舞台上呈现这首艺术歌曲时,应该大方、自信,同时投入适当的身体动作。根据舞台需求,演唱者的肢体动作不宜过分繁琐,甚至手扬起的高度都有讲究。《摇篮》适合舒缓、伸展的肢体动作,尽量减少大开大合,动作幅度不宜高过眼睛。在实践时,可以在18-19小节借用类似双手托举的动作对气息进行支撑,这对演唱有一定的辅助作用。

四、结 语

艺术歌曲《摇篮》具有明显的浪漫主义时期的音乐特点。从情感表达上看,《摇篮》充满了深情、感伤和渴望;从旋律上看,《摇篮》注重旋律的美丽、流畅、抒情,以引发听众的情感共鸣;从主题上看,该时期的作曲家经常通过音乐来描绘自然风光、季节变化、大自然的力量以及与人类情感的联系,而《摇篮》主要关注母性,其中歌词提到“波浪打着帆船轻轻摇荡,年轻的母亲忘记了手边摇动的摇篮”,把大自然与母性结合起来。与此同时,该曲的独特之处更在于歌曲的个性化。这首歌曲深刻地体现了福雷的精神世界以及法国象征主义对音乐的影响,新颖的和声进行、不同寻常的调性转变、中庸而内省的音乐风格等,都在这首作品中得到了展现。

参考文献

[1] 肖诗涵.福雷艺术歌曲《蝴蝶与花》的创作风格与演唱研究[D].成都:四川音乐学院,2023.

[2] 齐莹莹.浅析艺术歌曲的风格特征及演唱处理:以福列的《梦后》《爱之歌》为例[J].潍坊学院学报,2021,21(5):58-60.

[3] 朱倩.福雷艺术歌曲的风格特征及演唱方法研究[D].青岛:青岛大学,2021.

[4] 余点.论福列艺术歌曲中“诗”与“乐”的艺术性[D].武汉:武汉音乐学院,2019.

[5] 蔡勉.法国艺术歌曲《梦后》演唱技法研究[J].当代音乐,2019(4):118-121.

[6] 谢亚羲.法国艺术歌曲《摇篮》演唱探究[D].成都:四川师范大学,2016.

[7] 高希稳.法国艺术歌曲语言及演唱风格的把握[D].成都:四川音乐学院,2015.