闫志才艺术人生访谈录

2024-08-20吴婷

闫志才,中国音乐家协会会员,著名男高音歌唱家,毕业于西安音乐学院声乐系,后在中央音乐学院声歌系进修,先后师从著名声乐教授薛明先生和著名声乐教育家王福增先生,擅长演唱西北地区民歌,演唱风格为真假声相结合。自1989年起任延安歌舞剧团副团长,两度荣获延安市劳动模范、优秀党员称号。1991年被国家人事部、文化部授予全国文化系统先进工作者称号,受到党和国家领导人江泽民、李瑞环等接见并合影留念。现为西安音乐学院声乐教授、硕士研究生导师,同时也是陕西省高职评审专家组成员、陕西省艺术职业学院客座教授以及陕西省陕北民歌研究会副会长。

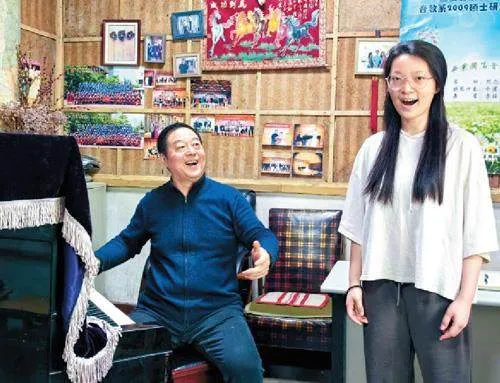

笔者本科为西安音乐学院音乐教育系学生,在学生时期就对闫志才老师的演唱水平与教学能力颇为欣赏,虽与闫老师相识,但一直未曾有过深入的交流。2023年1月,我经过硕士研究生导师乔建中教授的引见,第一次与闫志才老师有了深入的交流,并对他进行采访。闫志才老师年近七十,在这个本该老态龙钟的年龄,他却看着十分精神,不仅声音洪亮,体态也保持得很好,举手投足间透着优雅和风度,极具艺术家风范。

时间:2023年1月10日

地点:西安市雁塔区西安音乐学院1号教学楼314室

采访者:吴婷

被采访者:闫志才(以下吴婷简称“吴”,闫志才简称“闫”)

一、从艺之路

吴:闫老师,首先请您谈一谈您的成长经历。

闫:我是1954年7月20日出生,这是我的农历生日,过去我们那儿都是过农历生日,我出生在陕北安塞县(今延安市安塞区)招安镇杨疙堵村,但实际我在村里没怎么生活,为啥呢?因为我的父亲是警察,从我懂事开始,我就在劳改农场生活,那个时候叫砖窑湾,那是一个镇子,在50年代那里就是监狱,我父亲在劳改农场当场长。1961年前后是国家困难的时候,好多干部都让回农村了,家属都不让在城里待了,我们全家就都回到我们老家杨疙堵村,但是我和我父亲一直在一起,我父亲走哪儿都带着我,因为我家四个女孩,就我一个男孩,我父亲在延安管犯人,我就在延安,我父亲回安塞县公安局工作,我就在安塞县上学。

吴:那您是从什么时候开始接触音乐的?

闫:我真正的学艺,现在回想起来就是8岁的时候。我的外婆家在安塞县高桥镇,有个村叫宋庄,1962年我到我外婆家去,我有个比我大两岁的舅舅,叫我跟他一起去听书,我根本不知道什么是说书,当时谁家孩子、老人不舒服了,叫说书的来说上三天书,心情好了,病自然就好得快些。过去说书的艺人基本以盲艺人为主,有的眼睛就只能看到一点。我听的第一个说书家是谁呢?他叫张俊功,是个说书大师,相当有名,他是横山人,但他一直在安塞、志丹、甘泉这一带活动。我8岁那年,他在我舅舅家说了三天三夜的书,我就听了三天三夜,都听上瘾了。那个时候张俊功可能不到30岁,他现在已经去世了,当时他名气非常大,可以说是家喻户晓。那个时候他说的书都是古书,我那时候最常听的是《薛仁贵征东》《大八艺小八艺》《翻身记》等,听得我都入迷了,看到别人哭了,我也跟着掉眼泪,我的内心被深深触动,他唱得非常美,所以我小时候一下就爱上了唱歌。开始我是在学校跟老师学唱歌,紧接着一直到“文化大革命”就唱语录歌,后来唱样板戏,这期间也唱民歌,但唱的比较少,为什么呢?因为在那个年代,文艺是受批判的,觉得这是下三烂的东西,下九流,要唱就要唱革命的东西,不让唱酸曲。

我是怎么开始唱民歌的呢?那时候十年动荡时期,我们就停课了,我刚上初中,也就十二三岁,就回农村待了一年半,这一年半就是劳动,别人劳动挣十分工,我挣三分工,锄地、收割等,我把农村的活都干过一遍。放羊的时候我受益匪浅,我跟的这个老羊倌他会唱歌,我们早上把羊放出去以后,中午不回家,晚上要到六七点才回家,中午我们在山上随便烧点豆子、红薯、玉米、洋芋,或者吃点自己在家拿的干粮。老羊倌只要唱民歌,我就跟他一块唱,唱了非常多的民歌。再就是我有个叔叔也爱唱,在延安时给我教了一点,他唱的革命相关的民歌多,因为他在三四十年代的时候在担架队待过,抢救过伤员,也走过口外,所以赶牲灵的歌儿他也都会唱,赶着毛驴上盐池一走就是一两个月去驮盐,回来也讲一些故事。在老羊倌和我叔叔的影响下,再加上我一直喜欢唱歌,所以初中和高中时期我就是学校文艺队队长,会说快板、三句半、对口词,还会唱京剧样板戏。

那会儿刚好遇上两个老师,刚从大学毕业分到我们这儿教书,这两个老师都是外语学院毕业的老师,一个是西安的,一个是北京的。从北京回来的老师会英语、会拉京胡、会唱京剧,他给我教识谱,我那会儿是文艺队长,每天下午没事就叫我去听课。所以我在学校的时候,就演过《沙家浜》,还演过《智取威虎山》里的杨子荣,在学校孩子们大合唱时我是领唱,那会儿我就比较活跃。

吴:那会儿就是这两个老师给你教的?

闫:嗯,是的,我到这两个老师那儿都不用喊报告,我们关系处得很好。现在我这两个老师一个已经去世了,一个在河北邯郸。

吴:您还记得他们的名字吗?

闫:那是肯定的,这是把我带进门的人。一个叫倪志福,这个是西安人,他弟弟就是我们学校的老师倪志杰老师,这是他的亲二哥,毕业后到我们县上工作,后来回到国棉一厂中学当老师,现在人去世都5年了。他那会儿跟我说,你到西安要上音乐学院。

还有一个老师叫徐玉忠,这个老师还在二中代课,他在我们县上待了十多年,他是四川雅安人,他爱人是河北邯郸的,所以后面就回了邯郸,我们现在都一直有联系,经常聊微信,我老师今年都78岁了。就是他们两位老师把我领到音乐学院的,这是我人生的一个重大转折。

吴:您是考到音乐学院的?

闫:是的,当时我18岁。当时县里特别缺老师,留我到哪个镇上去当中学老师,当时县教育局不放我,后来做了很多工作才放我走的。我跟这些老师都一直保持联系,我毕业分配到延安工作后,还常去看看老师。

吴:您在那个时候已经会识谱了,是吗?

闫:会识谱,只识简谱,但是没见过五线谱。简谱会懂一点,考到学校进来以后才开始系统学的五线谱。我是1972年5月份进校的,1975年就毕业了,当时跟薛明老师学,我是在声乐系,我们班就4个男生,两个男高音都是我们延安的。

吴:你们当时考学的时候是怎么样考的?

闫:我考的时候是陶立玲教授招的我,当年陶立玲老师和梁光老师来安塞招生,梁光老师是我们县的人,他后来当了音乐学院党委书记,除了这两位老师,还有一个叫马绍宽的老师,是拉小提琴的,他们三个人到安塞来招生。1972年的2月份来招生的,后来我就接到通知被录取了。考试的时候就考你的节奏,老师打节奏就跟着打,打节奏我都可以跟上打,因为我会打腰鼓,那时候我节奏感好。除了打节奏以外,还要朗诵、对口词,然后就是唱歌。当时我唱了一首毛主席的诗词,唱了一首样板戏,还唱了一首陕北民歌,我记得是《高楼万丈平地起》。当时我就唱了几句,老师们就听听看嗓子如何,再加上还要看你的政治背景,我父亲是警察,条件很好,政审就很好通过。当时招生的老师说要招年龄大的,我正在河边洗衣服,老师来喊我,告诉我有人招生,叫我唱几首歌,我没做什么准备就去参加了考试。当时也不懂得开嗓,直接就唱,因为在学校我就经常唱歌,所以也不怯场。陶老师让我跟着她发声,我记得脚踏风琴最高的键都到底了,我都能唱上去。

吴:你们当时去考试的人多吗?

闫:多,有五六个同学,但是其他人都唱得不太行。

吴:您当时接到通知说您考上以后,家里人都支持您吗?

闫:我家里人都不让上,通知书来了以后在县上卡了7天,等我拿到通知书以后,只剩下10天就要去音乐学院报到了,我都没去过西安。我跟我母亲说我要去西安上学后,她一边哭一边给我缝褥子,我爸倒没啥反应,就告诉我西安蚊子多,走的时候带上个蚊帐,所以我带着蚊帐来学校后,好多人都笑话我,说这家伙怎么从陕北来的,还带个蚊帐。

吴:最后就招了hnUeZCnXgICM6MoGG7KQUQ==你一个?

闫:全院就招了三个,一个我,还有一个叫黑海峰的,黑海峰后来去世了,延安招了一个延安中学的。

吴:你们出学费吗?

闫:不出学费,都是国家管分配,看病也不掏钱,去医务室拿药签个名就行。

吴:县上最后还是同意你去上学?

闫:县上肯定同意放我去上学,不放我来不了西安。我跟教育局局长说我想去西安上学,上完学我再回来,我一定回来,他觉得去西安上学是好事,所以后面我就顺利来西安音乐学院上学了。

吴:当时您自己个人的想法是一定要去音乐学院上学?

闫:对,一定要去,一定要上学。

吴:您考上音乐学院以后,上课方式是什么样子的?

闫:那个时候上课的方式和现在差不多,上课是一对一,我们当时没有课表,每个老师就教两个学生,哪怕天天给你上专业课都行。我老师是薛明老师,我上学那会儿他才40岁,没事他就在那儿练唱,我们俩就在那儿听,每天晚上过来练发声,想唱就唱。我们是学校的第一批学生,学校没有临时工,我们就是临时工,打扫卫生、看楼、看琴房的都是我们这些学生,琴房一人一把钥匙,自己随时就去练习,楼道的地板都是我们学生自己打扫,全是学生自己干活。

吴:您当时学的是民族唱法吗?

闫:那个时候我是按民族唱法唱的,因为要下乡演出,所以我还学习戏曲,那阵子学校还有戏剧系,后来把戏剧系分出去了,当时给我排过眉户戏,还排过秦腔,我在学校演过《红灯记》,我是唱李玉和的。那个时候我们上学是“学工学农学军”,每年都要下乡去,所以一般就是大课堂和小课堂结合起来,我们经常下乡去给农民唱,说唱就唱,跑遍了陕西。印象比较深的是我们去过大荔县的雷北村待过半年,我2月份到学校报到后就到农村去了,在农村待了很长时间,一直到收麦子的时候才回来。

吴:那当时上课也是在农村吗?

闫:在农村上课,主要是河边吊嗓子,老师领着你吊嗓子,课堂就放在农村,老师没事儿就过来找我们,带我们练练声,拿个校音器敲一下,对标准音。

吴:那个时候上文化课吗?

闫:没有什么文化课,就是专业课。有些课也有,视唱练耳、钢琴课都学,那个时候没有教材,因为没有恢复高考,整个都不规范。比如说我们过去唱的歌本叫《战地新歌》,那时候一本歌本才两毛钱,里边好多歌都是革命歌曲。我们在里边挑着唱歌,不像现在有这么多选择。

吴:您是到了音乐学院才开始接触正规的声乐训练?

闫:是的,我进入到音乐学院学习后,才开始学习正确的发声方式,学校主要是规范我的演唱方法,在家唱歌那时候没有钢琴,但却培养出我清唱的能力,到现在为止一般人清唱唱不过我,我张嘴就能唱。

吴:您觉得这三年的大学生活对您最大的影响是什么?

闫:我觉得对我有很大的帮助,在学校的三年,只要不下乡,我们声乐系的学生每天早上都坚持练功,我们有形体课,每天早上练40分钟形体,练完才吃早饭,天天早上如此。我刚来学校那会儿不会练把杆,劈叉也劈不下去,后来通过在形体课上不断练功,劈叉就劈下去了。学校还教表演,为我毕业后在文艺团体的工作打下了很好的基础。

二、延安从艺25年

吴:您从音乐学院毕业后,就业的机会除了延安歌舞剧团,还有别的吗?当时为什么会去歌舞剧团?

闫:我一毕业就分配到延安歌舞剧团。当时我没回安塞县,就把美院的一个毕业生分到我们县上工作,在我们县工作20多年,后来调到省群众艺术馆去了,这个人为安塞的剪纸、农民画等方面做出很大贡献。我就被分到那个时候很红火的延安歌舞剧团,延安歌舞剧团里从西安音乐学院毕业的学生就有将近40个人。

当时我们毕业后工作都是国家统一分配,分你去哪儿就去哪儿。我们还有个同学是周至的,他说他就喜欢去艰苦的地方,比如榆林,当时他一表态就把他分配到榆林了。后来我这个同学从榆林回来后很成功,我们学校聘他做教授,他是做戏曲研究的,叫许德宝,他跟我同岁,是师范系的,主要做戏曲方面的研究。我们当时音乐系分了六个人,有两个唱歌的,还有几个是乐队的,美术分了一个人,师范系分了三个人,这一下就分了十个人到延安歌舞剧团。

吴:可以介绍一下延安歌舞剧团吗?

闫:我们这个团很大,是正规团,属于县级文艺团体。团长就是正县级干部,我们团还有剧院,科级编制就有16个,其中有乐队、歌队、舞美队、舞蹈队、话剧队、创研室等,全团有编制的160人。以前贺艺是我们团副团长,后来的音协主席尚飞林是当时我们乐队的演奏员,他在乐队拉小提琴,我们光乐队就有50多个人。

我们团以唱民歌为主,主要是在延安演出,老百姓们喜欢这些,我们团本身就是走传统的路子,所以我从开始唱一直到最后,都是唱有地方特色的,所以说我对唱歌风格的把控,既有方法也有科学性,这是我在延安歌舞剧团工作时学习到的。

吴:您在团里主要是唱歌吗?

闫:是的,那个时候专业是在歌队,主要是唱歌,再就是小戏和歌剧表演。我演的第一部小戏是《夫妻识字》,在演完两年以后,我就主演了大戏《兰花花》。我到绥德去演出,绥德那么大的剧场,楼上楼下坐满了人。我演了七天,每天中午一场晚上一场,父老乡亲有些远隔一百多里都骑自行车来看戏,有人都看了两三次,当时挺轰动的。

吴:您刚开始在延安歌舞剧团的时候,只是一名普通的歌唱演员?

闫:对,但上了台以后,马上就不一样了,团里也重视培养我,我自己也一直在学习,不断提高自己的水平。比如我刚工作后,自己觉得学校学的东西远远不够,因为我们团有好多北京分来的学生,有中央乐团的子弟、中国歌剧舞剧院子弟,他们的父母是唱男女高音的。有一部分人再回去到中央乐团找老师上课,我就觉得我还得继续学习,团里也比较支持,只要没事就会送我们出去进修学习。1979年我到北京进修学习,在北京待了半年。

吴:去北京哪个学校进修?

闫:我没有先去学校,而是先到海政歌舞团找唱民歌的吕文科,吕文科带了我半年,他过去唱过《克拉玛依之歌》《走上高高的兴安岭》。

吴:您是自己去北京那边找老师?

闫:对,后面是在中央音乐学院才开始跟老师学习,我跟着王福增老师才开始系统学习。

吴:您在中央音乐学院学习过多长时间?

闫:实际学制算一年半,是干部进修,那个时候老师不收学费,学费是单位对单位,一年是400块钱,延安歌舞剧团打到中央音乐学院的。

吴:这个也是要考试的吧?

闫:简单考一点,我老师那一年在中央音乐学校成立了一个民族班,那时候不像现在有民族教研室,原来没有唱民族的,都是唱美声的,王老师招了我、王炳瑞、徐良娥、叶培等5个人。学生里,男的就我1个,女的4个,女的有两个内蒙古人,一个西双版纳傣族人,另一个是浙江人,我们5个人的风格都不一样。

吴:您觉得外出进修对您最大的影响和改变是什么?

闫:在中央音乐学院学习过程中,我改变最大的还是基本功和演唱方法这两个方面。我原来的喉头不是很稳定,我在中央音乐学院学习以后就彻底解决了这个问题,我的假声很好,但是喉头不稳定,我的腔体透声还有一点点问题,后来彻底把这个问题解决了,我基本什么都能唱了,唱民歌、唱戏或是唱歌剧,唱的方法只有一个,但风格是多样性的。

吴:您去中央音乐学院学习期间有没有一些难忘的演出经历?

闫:我为什么会去中央音乐学院进修?那个时候文化部借调我在北京参加音乐舞蹈史诗《中国革命之歌》,我是1983年底被抽调去北京的,直到1985年才回到延安,在这期间,我就想到去中央音乐学院进修。

白天有时候上课,晚上就到剧院演出,总政大剧院在万寿寺,那时候还没有国家大剧院,就在总政大剧院,我们天天晚上演出。排练是从1984年5月份到9月份,9月份排练好以后国庆节开始演出,一直演到第二年的元月份才停。《中国革命之歌》演出停了以后,1985年4月又被拍成舞台艺术片,由八一电影制片厂拍摄,所以我一直到1985年6月份才离开北京。在此期间我就一直在中央音乐学院学习,那个时候我也参加全国的比赛。我记得参加第一届的文华奖比赛时,我们在哈尔滨比赛,省上就派我、王真、周江平还有安金玉去参赛,我们就代表陕西。这次比赛完后,很快我又参加了《西部之声》演出。

吴:在这个过程中您有哪些奖项或者哪些演出经历是印象比较深刻的?

闫:我们那个时候比赛还没什么奖,奖是1986年以后才开始有的,比如说1979年我们的《兰花花》,在北京获了文化部创作二等奖、演出二等奖,这都是给集体的。从1984年开始,中央电视台举办第一届青歌赛,那次没有分唱法,我在北京上学没参加,我参加了1986年第二届,代表陕西到北京去参加复赛,最后进入决赛,我记得从西北地区进决赛的只有4个男的。后面比赛就多了,1991年以后我因为年龄超了就不参加比赛了,那时候要求35岁以内的青年歌手参赛,有年龄限制。最后就是中国革命老区比赛,我在山东拿了第一名,之后就没再参加比赛。

我在第二届全国青年歌手电视大奖赛中荣获民族唱法专业组优秀歌手奖;在九省市黄河歌会上获特别奖;1987年获陕西省首届艺术节一等奖,在艺术节上我演了歌剧《从爷爷的辫子说起》,我是男主角;西北五省区民歌比赛获专业组大奖;1988年金龙杯全国声乐大赛在湖南举办,我进入了总决赛,一起参加比赛的吕继宏、宋祖英和张也等都获奖了,我获得了铜奖,这次比赛规模比较大,金铁霖等大专家做评委。我在延安从艺25年间,前前后后一共参加了二十来次比赛。

我这25年在延安的舞台上,前半部分演出了十几部歌剧小戏,除了歌剧《兰花花》,还演过《三十里铺》《王贵与李香香》《从爷爷的辫子说起》,还有眉户剧和几个小戏。我在调回音乐学院之前,1998年演了最后一部歌剧叫《王思明》。1988年左右我在延安歌舞剧团当副团长,后来人家要提拔我,继续让我干,但我不愿意干了。

吴:您为什么不愿意干了?

闫:我这个人就是待不住,1991年以后,我们那时候都要下海,我就去了南方,因为文艺界当时不景气,我在南方待了4年才回来。

吴:您去南方哪里待了4年?

闫:深圳。后面我1996年回到延安后,就开始参加延安的大型的活动,比如说“纪念双拥运动五十周年”、延安歌舞剧团的建团演出、延安市撤地设市演出,我是其中的主要的力量。我除了演出任务外,还是副团长,有一定的行政事务。

吴:当时离开工作岗位几年?

闫:我下海那几年,当时工资给我停了,但是我爱人还在延安,家还在那儿。

吴:您去深圳当时主要是干什么工作?

闫:主要还是唱歌,就是经济上会好一点,收入能高一些。

吴:您当时在那边被聘到哪个单位了?

闫:有单位,业余的时候外出唱歌。当时普遍是一个月一两百块工资,我工资是200块钱,加上外出唱歌赚的,好的时候能拿几千块钱,日子相对能好一点。

吴:您去深圳是什么单位?

闫:我当时去了好几个公司,最后是在一个酒店里当副总。

吴:也就是为了生计的问题,然后才跑去深圳,后来又是什么原因回来?

闫:文艺的春天回来了,我当时觉得文艺要复兴了,我也就回到原单位。回来以后,紧接着就干了很多事,我自己也出了专辑,当时在省电视台、西安市交通广播台,包括中央电视台等都进行了我的专场演出;后来在中宣部“五个一工程”中,《龙吟颂》是我策划的,作曲是贺艺和陶龙,后面在省上演出,当时省乐团、爱乐合唱团等4个合唱团演唱《龙吟颂》,引起很大的轰动。自此之后,我就想调回学校了。

吴:您觉得您在延安这边工作的这些年给您带来了什么?您为延安的文艺发展都做出了一些什么样的贡献?

闫:做的贡献那是有目共睹。我开过独唱音乐会,是延安第一个开独唱音乐会的,连着两场,一口气唱30首歌。我是延安市第一个拍摄MV的,第一个为我拍专题片的,也是第一个录盒带的。

当然在延安的舞台上,我可以自豪地说,我是民族男高音第一人。1978年我就登上舞台,大家都说我跟广播上唱的一样,当时我24岁,形象好,舞台也挺好,我是陕北地区第一人。我本身就是延安人,我们当时延安歌舞剧团160人,但你知道真正有多少延安人?只有8个人!这个团有来自14个省的演员,真正是延安人的才8个。我是延安人,延安生延安长,所以我在延安工作的时候,任劳任怨,任何事都竭尽全力干好。

我工作踏踏实实的,我记得演歌剧《兰花花》时,一场两个半小时,一天演五个小时,演员们嗓子都哑了,我的嗓子还好好的。我们每天画着油彩妆,还得拿猪油来洗脸,很多人皮肤都过敏了,我的皮肤还好好的,我这个脸天生就是一个演员的脸,从来不会过敏。苦是真的受了,是真的为延安歌舞剧团出了力了,歌剧、小戏、对唱、独唱和领唱,在团里什么都唱过。

吴:您在离开延安歌舞剧团前一直是副团长吗?

闫:在1989年我就当副团长,2000年离开延安歌舞剧团回到音乐学院。我真不喜欢这些名头,我觉得搞那些把我的专业给搞丢了,我觉得还是要搞专业。

三、不能误人子弟

吴:您当时在延安干得都挺好的,是什么原因让您回西安音乐学院工作?

闫:我儿子当时读高三,为了孩子未来的教育等,所以我就想回到西安回到学校。我的同学孙卫国、白路平都在学校工作,翟院长一直催促我尽早回学校工作,我就赶紧回来了,回来的时候就分到音乐教育系,回来后就一直在这儿教学。

吴:您觉得回来学校工作与您之前在延安的工作相比,最大的区别是什么?

闫:区别大了,承担的责任不一样。我前25年在演出团体主要是突出我个人的发展,我也带学生,但只是偶尔带。回学校当老师以后那就不一样了,老师有老师的规范,除了你自己专业教学以外,还要有老师具备的素质能力,老师就是学生的一面镜子,你的言行举止会给学生起引领作用。我自己的演唱水平高,但教学好不好呢?所以要从头开始,好好学习。我回学校后,只要有音乐会我就去看,每次都要参加打分,看哪个老师给学生布置什么曲目,然后看学生的水平打分,慢慢地摸索教学经验,在教学方面我下了挺大的功夫。

我当老师以后跟外界就很少来往了,我把心思全部扑在教学上,静下心来研究教学规律和教学方法,当老师不能误人子弟。你唱得好是你唱的,但你要能把学生教好。2006年我们学校搞第一次评估的时候,音教系的教学大纲是我独立写的,我刚回来几年就摸索着写,那时候我是教研室主任。后来我们还编了好多教材,这都要动脑筋花费时间精力的,如果说仅仅是为了个人的话,谁弄这事?但是为了教学,为了学生,为了整个系的发展,还是要认真做一些事儿,有了好的教材,才能培养出人才。

吴:您之前一直活跃于舞台上,你回来教学个人觉得适应吗?

闫:我回到学校后,就很少上舞台了,我都五十来岁了,不想参加社会演出了,再就是担心影响学校教学工作,不能耽误教学,外出参加活动最少要耽误一周时间,那这一周学生就不能上课了,误谁都不能误学生。我在音教系在职14年,一直到2014年退休的时候,当了14年先进教师,我的学生没有一个毕不了业的,都是我一手所带。

吴:在音乐学院教学过程中,您给学生教的是各地的民歌,还是有侧重于哪一类民歌?

闫:各地民歌都教,根据学生的情况,主要还是看这个学生是哪里的。比如我在学校里边带的陕北民歌演唱专业的学生,主要就侧重教他们陕北民歌,但也会唱一些别的种类的民歌。我自己原来的学生也有一些唱民族的,比如有的孩子是湖南的,我就给他教一些土家族或朝鲜族的民歌,后来也都取得不错的效果。

吴:您的学生大部分都从事什么职业?

闫:大部分从事教学,还有一部分在文艺团体,这么些年,我培养出本科及研究生近200名,业余歌手不计其数。我的学生有的在高校做专职的声乐教师,有的是中小学音乐教师,还有的在省市县群众艺术馆、文化馆等文化单位工作,还有在部队和地方专业团体做专职歌唱演员……我所带的学生在省内外比赛获了很多奖,如王鹏、马小刚、常智、张小东、三开、杨帆等30多位获得各类比赛奖项。

吴:咱们学校是在2012年开办的陕北民歌演唱专业?从您这个角度来看,您觉得它开设的意义主要是什么?

闫:陕北民歌演唱专业在2012年招了两个学生,这两个学生一男一女,那个女孩是我们县的,嗓音条件不错,一直跟着我学,后面考大学时,因为不会弹钢琴,音教系就没法考虑了,最后只能考声乐系。这俩娃都是普通高中学生,年龄都是18岁,后来正常文化课三百六七十分就考上了,这个女孩后面毕业就回了县上,这个男孩后来发展得可以,叫吉天,现在在中国音乐学院读博士。

吴:他俩属不属于真正的陕北民歌演唱专业的学生?

闫:他俩是民歌班的,都是正式参加高考考进来的。这俩都是高中毕业生,文化课考的成绩高。从2013年开始,让各地推荐歌手、帮忙宣传招生,在2013年我们就招了5个,包括马静、杜朋朋、白雪等共5个人。

按赵季平老师的主张,我们音乐学院主要是来培养有特色的这种学生,这些学生可以年龄大一点,是地地道道的陕北民歌手,演唱方法和风格已经大致定型,可按特招的方法招进校,这些学生通过学校的教学就会有很大的进步,我觉得他的观点非常有道理。我认为学校成立陕北民歌演唱专业完全有必要。

赵季平这个想法非常好,起了引领示范作用。这些歌手上大学学上4年毕业以后,和当地的原生态歌手是截然不同的,经过专业的培训和全方位的学习,音乐水平整体是要高一个层次的。杜朋朋现在已经很明显了,我记得他刚考进来的时候,在录音棚唱歌录音,唱着唱着就跑调了,后来他通过在学校的学习,合乐队都没问题。榆林之前举办了一个建党100年的大型演出活动,就是2021年7月份,在榆林大剧院演出,选了40个榆林市具有代表性的歌手,我看到有我们学校十几个学生参与,他们都是已经毕业的。事实证明,音乐学院的学生比普通歌手水平高,你在别处感觉不到,但和这些业余歌手比起来,在学校学过的就比他们要规范多了,这就达成了我们的教学目的。

吴:您觉得教陕北民歌演唱专业的学生与教普通的民族唱法的学生,在教学方法上有什么不一样的吗?

闫:不一样的,因为陕北民歌演唱专业的学生首先咬字都与普通民族唱法的学生不一样,吐字方法也不一样,陕北方言的吐字韵味和普通话有很大的区别。我们教的民族声乐的学生走的是一种大众的路子,要学科学的发声方法,但陕北民歌演唱专业的学生就不能这么教了,主要按戏曲念白来教,如果按照我们的科学的发声方法把腔体打通了,发声是舒服了,但是风格就受了很大的影响。科学的发声方法是多种多样的,比如秦腔,陕西省戏曲研究院李梅是“梅花奖”“文华奖”的获奖者,她原来学过声乐,所以她唱的秦腔就和老一辈唱的秦腔不同,老一辈唱秦腔声音炸得很,李梅就唱得很柔和。

我在教学时,第一就告诉学生要唱陕北民歌语言不能变,语言不变,你的风格就不会变。

语言还是很重要的,你的语言味儿得对,你的语言是新疆味儿你就是新疆民歌,陕北味儿你就是陕北民歌。陕北人语言很独特,甘泉一过,讲话全是陕北语言,不管你是神木还是绥德的,大同小异,但是这个味儿是对的。黄陵洛川一直到潼关这边都是关中话,小孩讲话都是关中味儿,因为他的舌头发硬,所以他适合唱秦腔,我们陕北人说话鼻音重,鼻腔共鸣好,适合唱民歌,所以这都是有研究的。

吴:除此之外,在陕北民歌的学生的教学中,您还有一些什么样的方法区别于传统的民族唱法?

闫:在表演上与传统民族唱法有很大区别,我们一般的民族声乐表演也要学一点戏曲,但是陕北民歌要更加突出一点,因为陕北人敢爱敢恨、敢于表现这种性格,这是刻在骨子里的,这跟陕北人的性格有很大的关系。

吴:您当时回来以后一直在音教系当老师,您当过多少年系主任?

闫:我在回学校工作的第二年开始当系主任、教研室主任,一直到2014年退休。

吴:您觉得陕北民歌演唱专业现在最大的问题和不足是什么?

闫:现在说心里话,需要静下来考虑教学理念的问题。我们成立的时候,当时有作曲系的老师、西北音乐史老师、声乐系老师等,那个时候所有招生等相关事务,都是由这些老师一起共同探讨决策。后来就把陕北民歌演唱专业都交给声乐系了,这么好的一个专业方向,我认为很多课程不能跟着别的学院上,包括好多课程和教材都没按照原来的想法去做,还是重视度不够。

陕北民歌演唱专业学生考试、上课跟声乐系其他学生在一起,有的孩子就什么都不懂,完全跟不上,所以说特殊学生要特殊招,招进来也就要特殊对待。

吴:您觉得陕北民歌演唱专业招生以来生源怎么样?

闫:很一般,每年招十个八个的,起码有三五个人没有来报到,因为啥?各种原因都有,四年本科毕业后就业如何?学生们是不是能花得起十几万的学费?这其中好多学生都已经结婚生子,人要成家立业,要养家糊口。

我曾经给他们提过建议,我认为哪怕一个月开上一次教研室会议,12个老师能够来上6个都成,要有定时开教学研讨会的意识,有问题咱在会上可以好好聊一聊,这样才能发现问题、解决问题。陕北民歌是我们自己的品牌专业,得到了社会上的认可,我们应该重视起来,看怎么能够办得更好。我们可以“请进来送出去”,比如说我今年招了三个学生,有一个非常好,我可以把他送到中国音乐学院学习,或者邀请一些优秀民歌手或民间老艺人定期到我们学校来讲课,但是我们没有经费,就没人在这方面动脑子。

吴:您在陕北民歌演唱专业带过的学生都有谁?

闫:带过的多了,2013年的马静、白雪,接下来就是高美美,接下来是顾芳和王晓燕,还带过贺茂、卜晓刚和刘海波,反正带过十来个。

四、百花齐放包罗万象

吴:对陕北民歌的生存现状,您有什么看法?

闫:我今年去榆林、延安讲了5次课。第一次是在延安大学讲课,他们申请的国家艺术基金的项目;第二次是在安塞讲,安塞宣传部组织的,来了60多个歌手听课,讲课讲了三天;第三次是我一个学生在榆林办了一个儿童合唱团,邀请我去做个讲座;第四次是延安文化艺术中心邀请我去讲课,讲了三天;第五次是榆林一个老年合唱团邀请我去讲课,榆林很重视,副市长都亲自参加。通过这几次外出讲课,我发现陕北民歌在延安和榆林非常受欢迎,而且政府很重视。我老家安塞,每年搞培训都不断,剪纸、腰鼓、曲艺、民歌等,我发现领导还是比较重视的,重视以后好多人就开始唱民歌演出。我认识的很多民歌手,通过这样解决了温饱。我们有次到延安当评委,高曼丽老师就觉得很多歌手唱得很好,不比咱们学校的学生差,我说这是经常演出的,就是靠这个谋生的。还有好多陕北民歌网红,都潮得不得了,现在在抖音和快手这些网络平台火得很。我觉得有些东西我们还是应该走出去看一看听一听,我们这些老师的观念现在太守旧了。

吴:您对陕北民歌的传承和发展有什么好的想法吗?

闫:我觉得现在观念还是要更新,时代发展很快。现在是一个百花齐放的时代,只要没把陕北民歌这种韵味丢掉,不管你是怎么唱,只要老百姓喜欢,我们都应该接受和支持。你说有些网红为什么火?郭涛唱的《酒杯杯》,我在马路边看到广场舞都能放一个月,还有马美如的说书,老百姓都喜欢,在网络上发布的演唱视频的点赞和播放量都很高。

现在的民歌手要想有后劲,我觉得还是要按照我们过去说的,不管是传统的民歌小调还是曲艺号子,你起码要会500首,你才能把歌儿唱好。你如果只会三五十首歌,将来肯定走不远。

首先我们手头的陕北民歌素材要多,要想把陕北民歌走到一定的高度,我觉得第一要用心,哪怕你清唱会二三十首,完了再慢慢学,慢慢就不一样了。

同样一个曲子,比如弹钢琴,每个人弹的感觉都不一样,同样的一首歌,三个人唱就是三个味儿,要走出自己的路子,在唱法上不要受限制。

再从曲目上讲,只要有这个风格,千万不要说这个不对,那个没有味儿,一棒子都打死了。现在陕北好多的民歌传唱,有的是从内蒙古传过来的,有的是从甘肃传过来的,有的是从山西传过来的。《三十里铺》和《兰花花》等民歌是过去绥德人唱出来的,山西人唱出来的《走西口》《桃花红杏花白》等民歌,好多民歌都是山陕不分,因为过去绥德就是交通要塞,所以不要有局限性,只要他唱的歌有咱们地方韵味就行了。

我觉得陕北民歌只要把民歌阵地守住,它就不会走错的,因为啥?这个地方的人就喜欢唱陕北民歌,一张嘴哼就是这个味儿。今年比赛的时候来了很多小孩,陕北就很多,因为好多人办班培养小孩唱民歌,但西安没有,西安小孩唱歌就唱大众化的,没人唱陕北的。有些七八岁孩子唱陕北民歌唱得很不错,陕北民歌后继有人,我们能看到传承的希望。发展民歌还是要自己动脑子,只要大众喜欢就好,再加上政府重视,这就完全不一样了。延安市文旅局搞了很多年的“延安过大年”,每年正月十五把很多的民间艺术带到延安各大广场,这就把气氛带起来了,这也归功于领导重视,要是领导不重视,什么都做不成。

2007年的时候我去山东沂蒙山,沂蒙山的一个老板叫我吃饭,吃饭的时候我问服务员,你们谁能唱个《沂蒙山小调》,结果都不会。我就唱“人人那个都说沂蒙山好,沂蒙那个山上好风光,青山那个绿水哎,多好看,风吹那个草低哎见牛羊……”我就在那儿大声唱。我当时就跟服务员们说,你们都不会唱,把好东西都丢了,因为山东的民歌、秧歌不比陕北的差,但改革开放以后,这一代山东人都做生意了。民间的文化就要靠政府重视来发展,陕北民歌这么多年在政府的政策扶持下,歌手层出不穷,一直在向好的方向发展。

五、总 结

闫志才于1954年7月20日出生在陕北安塞县招安镇杨疙堵村,父亲是警察,作为家里的独苗,他父亲不管走哪儿都带着他。他从小就酷爱唱歌,后因为“文化大革命”,他回农村待了一年半,白天跟着羊倌儿上山拦羊,待羊吃饱晒太阳,他就跟老羊倌学民歌。上学后,闫志才一直是学校的文艺队队长,那个时候就开始说快板、三句半、对口词,唱京剧样板戏。

1972年,闫志才考入西安音乐学院声乐系,开始跟随薛明教授系统学习声乐演唱。三年的大学生活中,薛明老师在演唱方面对闫志才细心教导,他每天早上坚持练功、练形体,再加上学表演,这为闫志才在之后文艺团体的工作打下了良好的基础。

1975年闫志才被分配到延安歌舞剧团工作,任独唱演员、歌剧演员,1989年任歌舞剧团副团长。在二十五年的舞台艺术实践演出中,曾获得省级以上各类奖项二十多次,并代表我省参加了许多重大艺术交流活动。其中,1983年应文化部特邀,参加了大型音乐舞蹈史诗《中国革命之歌》的排练和演出,担任男高音独唱,获文化部演出一等奖;1986年获第二届全国青年歌手电视大奖赛陕西赛区第一名,进入决赛获专业组全国民族唱法优秀奖;1986年九省市黄河歌会获得特别奖;1987年陕西省首届艺术节获表演一等奖;1987年西北五省区民歌比赛获陕西第一名;1988年获金龙杯全国声乐大赛专业组民族唱法铜奖;1990年获中国革命老区民歌比赛专业第一名。

2000年调回西安音乐学院工作,2014年办理了退休手续,现为西安音乐学院声乐教授、硕士研究生导师。调回学校至今培养出研究生、本科生近200名,业余歌手不计其数。所带学生多次在省内外比赛获奖,马静、高美美、卜晓刚、顾芳等学生一直活跃在全国各地舞台上。闫志才从事教学一贯治学严谨,博采众长,潜心钻研教学规律和歌唱理论,积累了较丰富的舞台实践和教学经验。

(西安音乐学院)

参考文献

[1] 霍向贵.陕北民歌大全[M].西安:陕西人民出版社,2006.

[2] 《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会.中国民间歌曲集成·陕西卷[M].北京:人民音乐出版社,1990.

[3] 乔建中.土地与歌[M].上海:上海音乐学院出版社,2009.