浅析译词差异后的译者思考与阐释

2024-08-20王周璐

【摘要】作为中国古代重要典籍之一,《道德经》在域外传播中涌现出诸多译本,其英译的三个阶段也呈现出《道德经》在英语世界的三次译介高潮。在《道德经》及其他中国典籍的本体与英译研究中,“圣人”一直是颇受关注的概念之一。本文选取三个阶段中的四部各具特点的译本(理雅各、韦利、勒玫恩与罗慕士译本),通过对比分析四位译者对《道德经》第五十七章中“圣人”译词选用,试图勾勒出四位译者在该章中对“圣人”形象的刻画,并结合译介背景与副文本等信息探究译词选择差异背后的译者思考。本文发现,四位译者呈现出的三种译词均体现出了自己的历史与文化背景,而通过译本副文本的辅佐则能够进一步探寻在译词选择的背后译者对于“圣人”这一重要概念的思考。

【关键词】《道德经》;第五十七章;圣人;典籍翻译;译者背景

【中图分类号】H315 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)29-0113-04

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.29.034

一、《道德经》英译概况与本文所选译本概述

《道德经》作为中国古代重要典籍之一,自19世纪进入英语世界,其传播已跨越一个多世纪,其间译介与研究成果迭出。经中国学者武志勇与刘子潇梳理,截至2020年5月,《道德经》可考英译本已有553种。对于《道德经》英译史,不同学者的划分略有不同,参照武与刘的研究成果,可将其分为以下三个阶段。[1]

第一阶段跨越19世纪中期至20世纪初,此时恰逢第一次鸦片战争结束,西方国家不断派传教士入华传教,《道德经》此时多被西方传教士视为中国文化与基督教义的通约点;第二阶段为20世纪30年代到60年代前后,该时期西方受到两次世界大战冲击,对自身文化与价值感到迷茫,开始迫切寻求东方的智慧,《道德经》在这样的视野下再次进入西方学者视野,其译介者也开始探寻其中的思想内涵;第三阶段为20世纪70年代至今,该阶段中西文化交流不断深入,进入全新阶段,加之西方乃至世界不断面临新的威胁挑战,英语世界学者不断批判反思自己所处的社会与文化,愈加重视《道德经》的思想挖掘。此外,1973年长沙马王堆汉墓出土的帛书《道德经》,也对该阶段英译产生深远影响。自20世纪80年代以来,也出现了一批以学术研究为目的的西方学者,关于《道德经》的译介与著作不断涌现,研究方法也愈加丰富。

上述三个阶段分别对应了《道德经》的三次英译高潮。为尽可能呈现研究多样性,本文挑选了来自这三个阶段的四部英译本:即第一阶段的理雅各(James Legge)译本(以下简称理译本)、第二阶段的亚瑟·韦利(Arthur Waley)译本(以下简称韦译),以及第三阶段的厄休拉·勒玫恩(Ursula K.Le Guin)与罗慕士(Moss Roberts)译本(以下分别简称勒译本与罗译本)。

第一阶段的理译本首次出版于1891年。该译本虽然呈现出鲜明的宗教目的,但也不失译者对于《道德经》背景与思想的关注,其充实的绪论与前言部分以及单辟五个章节对《道德经》及老子相关内容的讨论,彰显出理雅各除传教目的以外对中国典籍的研究与挖掘。属于第二阶段的韦译本自出版后几乎每隔几年就要重印一次,被认为是《道德经》在英语世界行旅中有极大影响的译本。[2]上述两位译者皆为治学功底深厚的海外汉学家,对于中国传统典籍研究造诣颇深,在中国典籍译介上也成果颇多。勒译本与罗译本皆属于《道德经》在英语世界译介的第三阶段。随着《道德经》思想的不断挖掘研究,此两部译本在译词的选择上也体现出译者不断涌现的新思考与新阐释,呈现出时代思想的特征,同样具有一定的可挖掘之处。此外,勒玫恩不同于其他三位译者的女性作家身份,也赋予其译本独特翻译视角与分析价值。

二、四位译者笔下的“圣人”形象勾勒

从语源学上看,“圣”最初只有“聪明人”之意;“圣人”也只是对聪明人的普通称呼。“圣人”的各种意义随着时代发展而不断附加,经历一个演变的过程。[3]在春秋前的部分典籍中“圣”为最初原意;春秋后,由于时代背景,人们开始呼唤一位能够结束战争,一统天下的伟大人物,此即“圣人”,而“圣人”这一观念也由此开始被附加了更多内涵。[3]儒家、墨家、法家包括道家,都在其学派著作中塑造了不同的“圣人”形象,并赋予这一形象以其各自的政治主张。对于道家,即使其政治主张与所处时代主流观念有所不同,他们也同样赋予了“圣人”结束战乱局面而达到另一种形式统一的职责。[3]

作为《道德经》中频繁出现且颇为重要的概念之一,据学者统计,在《道德经》现有81章中,“圣人”一词在22章中均由出现,共28次[4]。在散落于各章的“圣人”描述之中,则勾勒出了道家理念下生动而又理想的一种圣人形象,《道德经》中的圣人是“顺应自然”的,即能够“无为”。[5]同时,在对圣人形象进行勾勒时,书中其他核心概念,如“无为”“无事”与“无欲”等,往往也牵涉其中,共同勾勒出一个生动的圣人形象,本文所选第五十七章便是如此。该章原文如下:

以正治国,以奇用兵,以无事取天下。

吾何以知其然哉?以此。天下多忌讳,而民弥贫;民多利器,国家滋昏;人多伎巧,奇物滋起;法令滋彰,盗贼多有。

故圣人云,我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。[6]

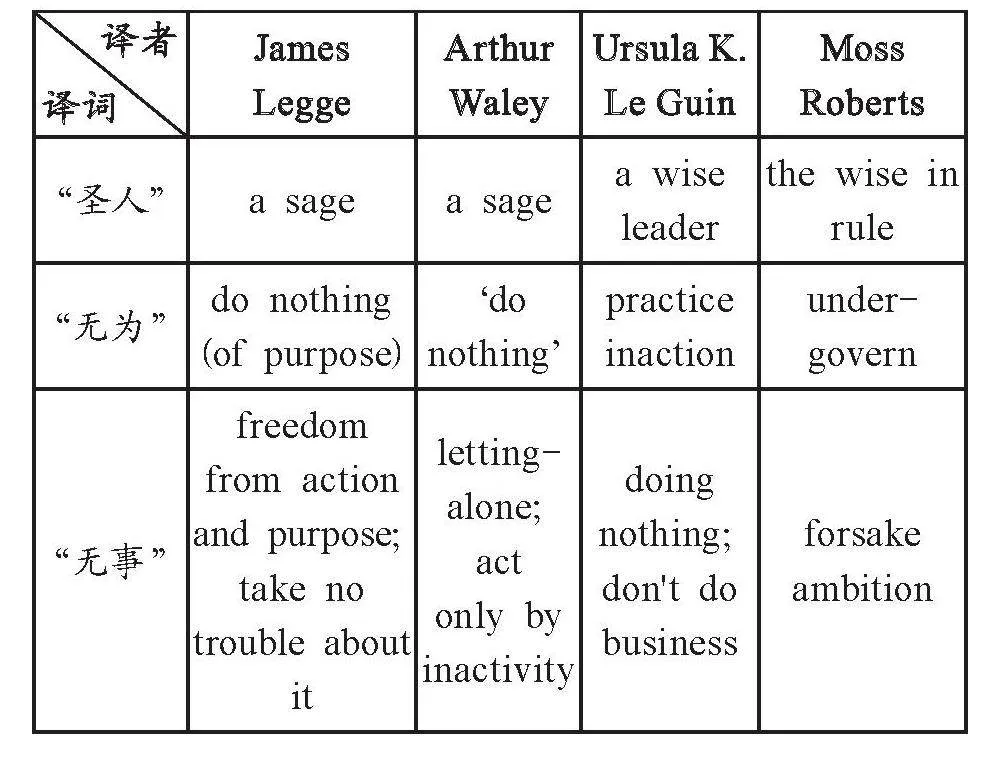

本文将以《道德经》第五十七章为切入点,通过分析四位译者所选“圣人”译词,并结合该章中的其他核心概念译词选择,尝试还原并对比他们笔下所勾勒的“圣人”形象,并通过结合译本副文本信息,进一步挖掘译词选择背后的译者思考。首先,四位译者对于“圣人”及其相关概念的译词如下:

James

Legge

Arthur Waley

Ursula K. Le Guin

Moss Roberts

“圣人”

a sage

a sage

a wise leader

the wise in rule

“无为”

do nothing (of purpose)

‘do nothing’

practice inaction

under-govern

“无事”

freedom from action and purpose; take no trouble about it

letting-alone; act only by inactivity

doing nothing; don't do business

forsake ambition

James

Legge

Arthur Waley

Ursula K. Le Guin

Moss Roberts

“无欲”

manifest no ambition

have no wants

don't have wants

have no more desire

(《道德经》第五十七章部分概念译词一览表)

注:“无事”在《道德经》第五十七章中出现两次,除罗译本外,理译本、韦译本与勒译本两次分别使用不同译词。

从该表中可见,对于“圣人”这一概念,理雅各与韦利都选择用“sage”一词来表达;而到勒玫恩与罗慕士,译词选择开始有所不同,出现了偏正短语译法(勒译“a wise leader”)与后置状语修饰的短语(罗译“the wise in rule”)。

(一)“a sage”——理译本与韦译本同一译词下的不同效果

在所选章节中,理译本与韦译本均选用“sage”一词来表达“圣人”概念。通过对比“圣人”之含义与“sage”英文释义(wise,especially as a result of great experience),可以发现,“圣人”原意与“sage”一词在含义上大致具有通约性。因此,相较于后两位译者(勒译“a wise leader”与罗译“the wise in rule”)带有个人解读的译法,前两位译者(理雅各与韦利)的翻译可视作一种较为直译的方式。[7]然而如上文所述,“圣人”的形象与其他概念同样密不可分,因此,通过结合所选内容中其他译词及副文本内容,或可一探两位译者欲各自传达的效果。

在附于每章译文后的解释阐述中,理雅各表达了自己对本章内容的理解:本章(第五十七章)展示了唯有遵循“道”才能有效治理国家,而与此相反的治理方式则都会失败。[8]换而言之,在理雅各看来,原文中所提及的“无事”与“无欲”等要求,是“圣人”需要遵循以治理国家的“道”。“无事”这一概念在原文出现两次,理分别将其译文“freedom from action and purpose”及“take no trouble about it”;对于“无欲”,理将其译为“manifest no ambition”。从上述译词可以看出,理雅各认为不论“无事”还是“无欲”,都并非不做任何事情或没有任何欲望,而是不抱有强烈的目标去刻意做某事,这也是他对该章的理解,即若想要治理国家,圣人所必须达到的境界。此外,理还在译后表示,他也无法确定《道德经》的作者在此究竟是所指某个具体圣人(any particular sage),还是笼统地指古时之圣(the sages of the past)。[8]这是值得注意的一点,因为通过分析本文所选四位译者的第五十七章译文,理雅各是唯一在译本中对《道德经》原典“圣人”形象之个性与共性思考的译者,虽然从该章的分析来看,该问题并未寻到明确答案,但这却体现出了理雅各作为一名学者对其所译介的中国原典内涵的深入思考与挖掘。

虽然韦利没有对所选章节做太多解读,但若将“无为”“无事”与“无欲”囊括其中共同分析,便会发现同样使用“sage”一词的韦利所欲表达的“圣人”形象,或许与理雅各有所不同。通过分析韦译本中所用译词,可以看出,他仿佛欲塑造出一位不做任何事情且无任何欲望的圣人。在前言部分,韦对自己所理解的“圣人”进行了更进一步阐述。在他看来,《道德经》并不是关于普通人的生活的,而是描述了圣人如何通过践行“道”来获得统治力量而又不被觉察。[9]以此观之,似乎在译者眼中,“圣人”并非不做任何事情的消极形象,而是同理雅各类似,需要用更巧妙的方式去践行“道”而达到统治效果。但是,韦利在前言中所表达出的这一含义,在其译词的选用上,似乎并没能得到有效地传达。其中原因为何,或仍有待挖掘。

(二)“a wise leader”——勒译本之女性印记的显现

对于“圣人”这一形象,选择“a wise leader”一词的勒玫恩在前言与注释中也进行了简单阐述。勒在前言表示,许多学者将“圣人”译为“sage”,强调道家之圣的男性权威,但她却希望将《道德经》译为一本适合现代读者的书,这些读者无需睿智或具有力量,可能也并非男性,而是只想聆听与灵魂沟通的声音。[10]勒玫恩在书末注释再次表明了自己有意避免先前译本常使用的诸如“sage”或“wise man”等表达,因为她不想将智慧局限于男性。[10]换言之,她认为无足轻重、未受教育的男性与女性都可以成为智慧的灵魂。[10]

有学者认为,勒玫恩刻意避免常用译词“sage”而选择“a wise leader”的做法是一种女性印记的彰显,体现了对女性的性别关怀。[11]但是,倘若回归至“wise”与“leader”的释义或可发现,“wise”含义可与汉字“圣”一字的原意基本对应;但“leader”一词却给“圣人”添加了一层领导者的形象。此外,勒在译本中曾表明自己并不懂中文,其翻译是通过借鉴保罗·卡鲁斯(Paul Carus)译本而完成的[10],目的也并非研究中国典籍,而是出于儿时在其父影响下对《道德经》产生的兴趣。[10]因此,由于使用“a wise leader”而给圣人添上领导者身份,此举是否是译者基于自己的理解而有意为之,通过译本中的有限信息我们难以知晓。

不可否认,正如一些学者评价勒玫恩的阐释是“对中国经典元意的颠覆与传承”[12],该译法使得《道德经》中的圣人以一种新的形象出现在西方读者眼前,展现出《道德经》英译多元化发展的一面,但是,这样的译介方式是否真正有利于《道德经》原典中“圣人”含义的挖掘与传达,或有待进一步商榷。

(三)“the wise in rule”——罗译本之统治者角色的凸显

同属于第三阶段的罗慕士,则使用了“the wise in rule”。与理译本类似,罗译本也在其每一章译文后附有译者点评。在第五十七章译文后,罗慕士的解读为:该章对礼仪、传统与法规的攻击,以强调统治者的自我结尾。[14]可以看出,译者罗慕士在此已将“圣人”解读为统治者的形象,因此在翻译时他使用了“in rule”这一状语修饰“the wise”,强调了“sage”所未传达的“统治者”这一身份特点。除了译后点评,从译本前言中也可以再此确认作者对圣人之统治者形象的解读倾向。罗在前言中将《道德经》中的“圣人”与《论语》中的“君子”做了简单对比,并认为前者所勾勒出的理想圣人应为谦卑且有领导能力的智者。[13]

此外,值得注意的是,在本文所选四部译本中,罗译本也是唯一将“民”译为“the ruled”的译者(其他四位译者均选用“people”一词),这一译法则与罗译本的“圣人”照应,反映出罗译本所构建出的“圣人”与“民”之间的关系——统治与被统治。从“圣人”与“民”的译词选用来看,罗慕士笔下已然勾勒出一个具有统治者角色的圣人形象。

三、余论

由《道德经》第五十七章切入,通过分析所选四位译者所用译词,并结合译本提供的其他信息,四部译本中所呈现出的“圣人”形象得以一现,而四位译者笔下所勾勒出的“圣人”,也都体现出了自己的历史与文化背景。

在理译本、韦译本及罗译本中,通过译后点评或引言,三位译者均阐明了自己对“圣人”概念的理解,可以说三者不约而同地将“圣人”解读为国家治理者或统治者的形象。但是三位译者中只有罗慕士一人通过译词(“the wise in rule”)直接体现出“圣人”的统治者形象,而另两位译者均选用了先前译本使用较多的“sage”一词。而另一避免使用该词的勒玫恩,虽然其译词(“a wise leader”)赋予了“圣人”领导者的形象,然而其译本中却并没有提供相关线索表明译者是否有意而为之,勒只在前言中说明自己出于使女性形象显身的目的而选择该译词,但她是否也将《道德经》中的“圣人”形象理解为统治者或领导者,我们却难以知晓。

纵观四位译者在第五十七章中对“圣人”及其他部分概念的译词,分属三个译介阶段的四位不同译者,其译词选择与译介思考都呈现出多元与变化的迹象,不论是除传统表达“sage”以外别样的译词出现,还是勒译本中女性意识的显现,都体现出海外汉学家在译介《道德经》这一中国典籍时,不断通过译本展现出自己的研究与思考。

不过,囿于篇幅,本文仅有限地分析了四位译者在《道德经》第五十七章中的“圣人”形象,对于《道德经》全书中的“圣人”之形象,及其与其他重要道家概念之间的张力,本文未能辐射。此外,对于“圣人”这一出现于先秦诸子多家著作中的重要概念,随着流变与发展,各家对这一形象是否有着各自不同的解读与阐释,而译者在译介这些典籍时是否意识到了这些差异,他们又是否用自己的译文架通了原典与译文之间的通约性,对于这些问题,仍有待更多深入地挖掘与思考。

参考文献:

[1]武志勇,刘子潇.《道德经》在西方世界传播的历史[J].湖南大学学报(社会科学版),2020,34(05):15-22.

[2]辛红娟,高圣兵.追寻老子的踪迹——《道德经》英语译本的历时描述[J].南京农业大学学报(社会科学版), 2008,(01):79.

[3]顾颉刚.“圣”、“贤”观念和字义的演变[A]//中国哲学编辑部编辑.中国哲学(第1辑)[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1979:80,86,89.

[4]何李.先秦“圣人”概念的构建与延伸——从《道德经》到《墨子》的阅读[J].出版广角,2018,(24):88.

[5]焦玉琴.“圣人”与老子之道论《道德经》中的理想人格[J].中国道教,2020,(05):47.

[6]王弼(魏)注.老子道德经注校释[M].北京:中华书局,2008:149-151.

[7]傅瑛.基于语料库的“圣人”英译的认知解读[J].成都大学学报(社会科学版),2019,(05):74.

[8]James Legge.The Sacred Books of The East,Vol XXXIX[M].Oxford University Press,first edition 1891;second impression 1891:101.

[9]Arthur Waley.The Way and Its Power,A Study of the Tao Te Ching and Its Place in Chinese Thought[M].George Allen&Unwin Ltd,1934:92.

[10]Ursula K.Le Guin.Lao Tzu:Tao Te Ching[M]. Shambhala Publications,Inc.,1997:12-13,123,124,118.

[11]辛红娟.《道德经》英译文本的另类阐释[J].中国外语,2011,8(02):94.

[12]辛红娟.颠覆与传承:厄休拉·勒瑰恩《道德经》英译研究[J].国际汉学,2015,(03):120.

[13]Moss Roberts.DAO DE JING:The Book of the Way[M].University of California Press,2001:9.

作者简介:

王周璐,电子科技大学外国语学院硕士研究生,研究方向:海外汉学,先秦诸子典籍翻译。