近代潮州通花瓷研究

2024-08-17陈闻娃

摘要:通花瓷是指运用镂雕工艺加上捏雕技艺制成的一种瓷器,为潮州的特色产品,也是潮州重要的非物质文化遗产。通花瓷始制于清末,脱胎于镂空瓷,在此基础上融合了潮州传统制瓷工艺与潮汕抽纱艺术,到民国时期逐步发展成熟,形成别具一格的瓷器类别。近代通花瓷的主要生产地在潮州枫溪窑,因其独特的艺术欣赏性,在海外市场备受欢迎。枫溪瓷商通过侨商、洋行获取订单,成品经韩江船运至汕头港,由此启航销往海外。潮州通花瓷的开创与外销是近代潮汕人民不断创新与拼搏精神的缩影,其沉淀下来的历史经验、凝结的精神智慧,成为潮汕地区宝贵的文化财富。

关键词:通花瓷;枫溪;工艺;外销

一、近代潮州通花瓷的由来

潮州通花瓷始制于清末的潮州枫溪窑,民国时期开始大量烧制,主要的生产商号有“锦合号”“和合号”等。枫溪是近代潮汕地区主要的陶瓷生产地,随着1860年汕头港的开埠,枫溪制瓷业获得迅速发展。在清末,枫溪窑匠人学习借鉴江西景德镇镂空瓷的装饰技法,运用镂空、捏雕等工艺烧制出了早期通花瓷。而随着潮汕抽纱工艺的迅速发展,为迎合欧洲订单的审美需要,抽纱商人常将通花瓷与抽纱产品配套销售。因抽纱工艺的镂空装饰手法与镂空瓷有着极大的相似度,因此被大胆地运用到瓷器装饰上,伴随潮州制瓷工艺的不断发展创新,使得通花瓷逐步发展成熟。

1.镂空工艺的发展借鉴

陶瓷镂空装饰工艺具有悠久的历史,早在新石器时代的陶器上就已出现镂空装饰,如大汶口文化时期的红陶镂孔器座、龙山文化时期的黑陶蛋壳镂孔高柄杯。商周时期原始青瓷的出现,标志着瓷器的诞生。至东汉晚期,陶瓷烧造工艺走向成熟,出现了真正意义上的青瓷,伴随着青瓷的发展,镂空工艺被频繁运用到瓷器装饰上,并出现了以镂空为主要装饰的瓷器,也称“镂空瓷”。

镂空瓷制作技艺的发展是通花瓷出现的工艺基础,它在清代已发展得较为成熟。以景德镇所制镂空瓷器为代表,在清末多有外销,因其独特的工艺魅力,广受海外市场欢迎,在欧洲、日本的市场上有着极大需求。在此背景下,当时潮汕地区的瓷器厂商为适应外销市场竞争,借鉴并结合当地已有的局部镂空传统制瓷工艺,并与潮州成熟的雕刻技艺相结合,生产出了具有潮汕特色的通体镂空雕花瓷器,以此形成竞争力,获取更多的海外订单,通过直销或由抽纱商人配套产品销售的形式销往上海、香港等地,或直销海外。

2.一脉相承的捏雕工艺

潮州成熟的捏雕工艺,也是通花瓷出现的重要技艺基础。潮州制瓷历史悠久,捏塑、雕花工艺技术成熟,明清时期已有在瓷坯表面进行贴花、堆塑、雕刻的装饰技艺。此后,潮州的捏塑花卉装饰由最初的平面捏雕发展到立体捏塑,诞生了单独的立体花卉捏塑工艺,形成了独特的瓷花工艺。瓷花工艺对花卉的表现更加细腻立体,主题纹饰生动突出,运用到通花瓷制作上,从而成为近现代通花瓷重要的特征工艺之一。

3.同时期抽纱工艺的影响

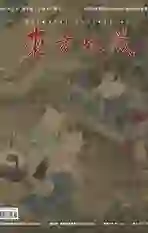

潮汕抽纱业的兴起,为通花瓷的生产提供了装饰性借鉴。汕头开埠后,西方看重中国廉价的劳动力成本,1888年由西方传教士将抽纱工艺传入潮汕,此后因外商、华侨的不断投资而迅速发展。潮汕纺织工艺的艺术设计者将传统的潮州刺绣与欧洲的抽纱工艺相结合,形成了一种新风格的织绣工艺,在海外广受欢迎。潮汕抽纱工艺的织工细腻精巧,镂空线条与密织纹样相错落,织线线条繁复而流畅,布料色泽柔和统一,细密的漏光小孔使整块布料显得轻盈雅致、剔透华美(图1)。作为同一时期出现的通花瓷,同样作为主打的外销商品,潮汕抽纱工艺相似的装饰特点被通花瓷吸收借鉴。因此,早期通花瓷多施以白釉,并与抽纱产品配套外销,二者相辅相成,也成为通花瓷中“通花”二字的另一由来。

二、通花瓷的工艺及装饰特点

通花瓷以其精致繁缛的生产工艺、传统经典的器物造型,成为近代潮汕地区外销瓷中的“重器”。镂雕工艺与捏雕工艺是传统通花瓷的主要工艺特点,造就了虚实结合的玲珑美感。其装饰纹样以牵梅纹、菊花纹、竹叶纹等为特色,多采用单色釉。传统通花瓷兼具古典与近代的审美艺术,在日常家居装饰中既贴合中式也贴合欧式,为空间增添了典雅之美。

1.镂空通花目

在瓷坯上进行大面积的镂空雕刻,对制瓷工艺有着较高的要求,包括对瓷土及烧制温度的把控。通花瓷通常使用高质量的单一瓷土作为原料,将瓷土经过碾粉、澄泥、练泥等多道工序处理,以确保泥坯的质量。近代潮州烧制通花瓷等细瓷所使用的瓷土多为当地开采,如登塘独角牛山瓷土矿和东津飞天燕瓷土矿,瓷土存量较大、质量较好,是潮州晚清民国时期主要的瓷土来源。瓷坯采用高温还原烧成,烧成温度在1280 ℃—1300 ℃,胎体质地洁白细腻。

通花瓷的坯体由手工拉坯成型,待半阴干后,然后在瓷坯上墨印设计好的通花纹样,一般采用利于结构稳定的规则小型纹样,再用特制的雕刻刀具对纹样进行镂空雕刻,这一步也被称为“通花目”。这种镂空装饰分为通体镂空和局部镂空,局部镂空又称“半通花”,在一面进行镂空雕刻,形成开光装饰。

2.传统捏塑花卉与瓷花工艺

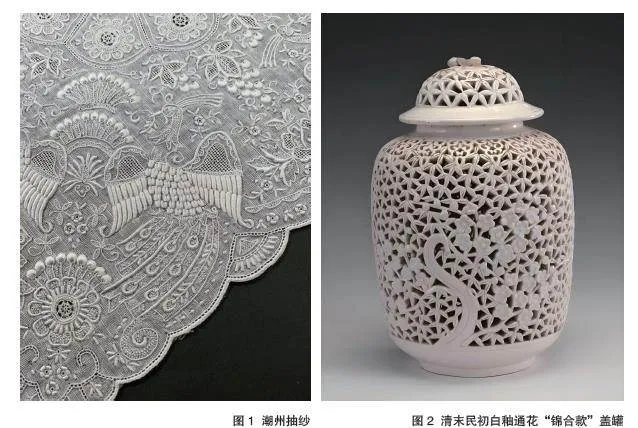

通花瓷的捏塑装饰工艺,分为传统的平面捏塑花卉和立体的瓷花工艺。传统的平面捏塑花卉,一般直接在瓷坯上进行捏塑雕刻,花卉纹与镂空纹相连,加以光影效果,如静默的园景窗影,主体纹饰与镂空纹比例和谐,二者相得益彰,是通花瓷经典的装饰工艺。早期通花瓷主要使用满地镂空纹加平面捏塑花卉进行装饰,纹饰皆在瓷胎上,瓷器的器身完整显露(图2)。

另一种称为瓷花工艺,由传统捏塑花卉发展而来。其运用捏、揉、压、塑、贴、切、划刻等手法,搭配特殊的陶艺工具,完成对各类花卉、虫草的立体捏塑,再以泥浆为胶,将做好的花卉叶瓣按造型要求粘贴到已经镂雕完成的瓷坯上,确保与坯体连接牢固,防止出现烧裂变形等问题。瓷花工艺细腻写实,其花卉叶瓣的造型可与真花相媲美,粘贴于瓷胎上,犹如瓷上生花,娇美生动。这一独特的仿生花卉装饰,也成为通花瓷重要的装饰特征。

3.釉色及装饰纹样

通花瓷的釉色最初多为通体施单一釉色,比较常见的有白釉,此外还有米黄釉、蓝釉、珊瑚红釉等。也有内外施双色釉,如内施白釉外施珊瑚红釉。随着通花瓷装饰工艺的发展,出现在花纹等主体纹饰上加以釉下青花或釉上五彩、颜色釉等彩绘装饰,以不同的颜色釉料来表现花卉、叶草等纹饰的色彩,以求更为生动。

近代通花瓷的装饰纹样多以传统纹饰为主,以规则几何镂空纹为地,常见的有竹叶纹、祥云纹、金钱纹、米字纹等;以花卉、虫草等为组合主题纹样,如梅纹、菊纹、八宝纹、喜鹊纹、芭蕉纹等,其中又以梅花纹、菊花纹为代表。梅花纹由底部树干衍生至树枝,中间呈弯月状,朵朵梅花点缀其间,被称为“牵梅”,是传统通花瓷中的经典纹样;菊花纹则多为瓷花纹样,以柔美写实为特点,花瓣层层叠叠,逐渐卷曲盛开,繁复华丽。在部分通花瓷上,还出现以连续的团花镂空纹作为主体纹饰的情况。

通花瓷的装饰特点造就其独特的通透之感,契合中国传统文化中的阴阳虚实之美,给人带来了剔透玲珑的视觉感受。

三、汕头港与通花瓷外销

1.汕头港的兴起

清咸丰九年(1859),汕头港开埠,成为近代中国东南沿海重要的对外通商口岸,先后有英、法、美、荷兰、德、日、挪威等国在汕头设立领事馆和航运机构。汕头港的开埠,带动内地来往商户蜂拥而至,商业贸易兴起,逐渐发展成为东南沿海重要的商品集散地,商铺、酒楼、客栈、银号、邮局相继在汕头港建立,来往远航货轮众多,一派繁荣景象。依靠贴近汕头港的地理优势,潮州枫溪窑作为近代潮汕地区主要的陶瓷生产地,其制瓷业取得迅猛发展。汕头埠场商业的繁荣、海运的便利及航运业的发展,加上当地成熟的制瓷工艺,使得潮汕瓷器脱颖而出,在海外收获大量订单。通花瓷作为具有独特竞争力的瓷器品类,在繁荣的外销市场及激烈竞争的背景下,结合本土工艺顺应而生。

通花瓷工艺繁复、制作精巧,其成品用大竹筐盛装并用稻草、谷壳进行填充,再被打包上船。货船一般从韩江上游枫溪三利溪出发,一路顺运至下游的汕头港。货船到达汕头后,或通过俗称“大五肚”(采用五大隔板的大木船)的驳船装上外轮出海,或卸入汕头太古、怡华等货栈等待中转其他地方。

2.近代制造通花瓷的商号

瓷器为外销大类,随着汕头商埠的发展,瓷商工会在汕头成立。该工会沟通海内外,促进并维护潮汕瓷业的发展。在众多瓷商中,生产通花瓷的制瓷商号有“锦合号”“和合号”“陶玉峰”“任合号”“合成号”等,其中又以“锦合号”和“和合号”为代表。

枫溪“锦合号”是制瓷老商号,创建于清代,其创始人叫吴来锦,主要经营通花瓶、瓷砖、瓷盘、瓷花盆景等。该商号在清末民初开始烧制通花瓶、通花罐、通花盘,出品瓷器的器底可见“潮州府锦合造”“吴锦合造”等印章底款(图3)。在民国初期,枫溪“和合号”烧造出通体镂空通花瓷器,其器底有“和合”字样印章底款,主要器型有瓶、笔筒、盖罐等。这些商号烧制的通花瓷,或与抽纱配套,或通过外商、洋行来样定制,直接或间接转运外销至日本、欧洲、东南亚、美洲等国家和地区。

现存枫溪“和合号”“锦合号”等商号出品的民国时期通花瓷,保存较为完整,且多带有底款,个别底款还带有“CHINA”字样,具有显著的外销瓷特征,是研究近代潮汕外销瓷的重要实物资料。

四、总结

近代潮州通花瓷是集潮州各类镂空装饰工艺表现形式和成熟制瓷工艺于一体的地方特色瓷器品类,其从创烧到逐步发展成熟的历程,体现了人们对美的不断追求,同时见证了潮汕近代海上贸易的繁荣历史,反映出潮州人在面对时代风云变幻时不断开拓进取、创新发展的可贵精神。

参考文献:

[1]李炳炎.枫溪潮州窑:1860—1956[M].广州:岭南美术出版社,2013.

[2]陈映娜,周惠珊.潮州通花瓷花[M].广州:暨南大学出版社,2023.

[3]余莉.潮州通花瓷与景德镇玲珑瓷艺术表现形式对比研究[J].美术大观,2014(08):89.

[4]章慧珍.民国时期枫溪“和合”商号通花瓷起源与工艺探索[J].美术大观,2013(09):70-71.

作者简介:

陈闻娃(1992—),女,汉族,浙江温州人。硕士研究生,文博助理馆员,研究方向:陶瓷考古。