遗址博物馆展示中的情境共创设计研究

2024-08-17孙华

摘要:遗址博物馆是保护、展示文化遗迹和出土文物的场所,旨在向人们展示历史文化片段。而以文物为主的传统展示设计模式难以满足遗址博物馆的需求,应用情境共创设计更为适宜。基于此,文章分析遗址博物馆情境共创设计的理念基础,探讨遗址博物馆情境共创的叙事基础,并从前置设计、空间体验、社区共创三个方面着手讨论遗址博物馆情境共创设计的具体操作策略,总结遗址博物馆打造历史文化氛围的可行性手段。

关键词:遗址博物馆;情境共创;设计

文化遗址是历史研究、文化传承的重要资源,具有单一的文物和资料难以超越的科学研究价值、文化艺术价值。遗址博物馆则是以遗址为基础进行复原、保护、研究、展示的场所,肩负着科学研究和文化教育的责任。传统的博物馆文物展览通常采用文物—人的单向信息传递模式,游客逐一了解文物的前世今生,文化共享效果较差。而遗址博物馆展览采用的是情境共创交互式体验模式,情境能带给游客穿越时空回顾历史瞬间之感,共创能加深游客在遗址中的体验感,形成叙事效果,从而提升展览对游客的文化共享效果。

一、遗址博物馆情境共创设计的理念

(一)博物馆叙事

英国学者马修·西尔弗斯通在其1995年的研究成果中提出,要想让游客将博物馆参观经历融入其自身生活经历,再经过建构形成体验,需要博物馆进行叙事。马修·西尔弗斯通提出的博物馆叙事,是指博物馆以讲故事的方式让游客理解博物馆展览中的文化元素、历史事件和人物,实现文化共享。与传统的文物博物馆不同,遗址博物馆是过去历史情境复原、保护、研究、展示的场所,叙事需要从遗址在历史中的发展和终结入手,使游客能够体验曾经的历史情境。瑞士日内瓦大学曾通过三维动画虚拟古建筑场景,复原了庞贝古城,并借助AR技术等将三维古建筑模型叠加在现实的庞贝古城遗址上,使游客能够产生游历真实庞贝古城的体验感。圆明园遗址博物馆也通过数字技术恢复“万园之园”的壮观景色,使前来的游客能够见到曾经的、还未被烧毁的圆明园。

(二)情境共创

情境是人与外部环境的关系,也是人在外部环境条件下活动的表征。在情境中,物理环境、软环境、人的状态都是重要组成。共创是共同创造,即非单一方的共同创造新事物的过程。不同背景、参与水平、个体特征下的共创,往往会产生不同的结果和影响。情境共创可简单理解为特定情境中的共同创造,其在遗址博物馆中进行应用,能够提高遗址博物馆的影响力,提高游客与遗址博物馆情境的交互程度,让游客对遗址博物馆的内容产生个性化体验,从而提高博物馆的文化分享效果。

(三)以人为本

遗址博物馆的情境共创设计遵循“以人为本”理念,相较于传统的情节型陈列、唯美型陈列、参与型陈列、交流型陈列等博物馆设计方式,其更关注游客在参观展览过程中的心理需求和体验感,侧重调动关注的主观能动性,使其参与到价值创造中来。遗址博物馆的情境共创设计是一种以游客体验为核心、数字技术为支撑,以及以拓展游客文化视野、提升游客认知为目标的人本设计理念。

二、遗址博物馆情境共创的叙事基础

视、听、味、嗅、触是人们获取信息的感知渠道,信息进入大脑后被整合,形成认知。遗址博物馆作为文化教育、思考分享的文化场所,要想为游客提供多层次的体验,就要尽可能地调动游客的感官。单纯的感官调动并不足以让遗址博物馆的内容被游客记住,而在多感官体验的基础上进行博物馆叙事,可谓事半功倍。

(一)博物馆感官体验

1.具身体验

遗址博物馆应着重关注多个感官之间的复合交互给游客带来的体验,人的大脑会随着环境变化、活动变化、需求变化而自我调整,这种调整就基于感官获取的信息。传统博物馆主要在于调动游客的视觉感官,遗址博物馆情境共创设计则应将音乐或讲解、气味嗅闻、触摸纳入设计体系,让游客产生丰富的体验。

2.审美移情

艺术鉴赏是一种依赖于神经网络唤醒程度的内在感知运动,大脑活跃的运动调用过往的经验、知识,并接纳新的感知和信息,形成对眼前艺术作品的新认知。遗址博物馆可通过感官调动刺激大脑,让游客走入博物馆参观时神经系统能够被激活,产生感动、意犹未尽、义愤填膺、敬佩等种种感受,从而达到情境共创的目的。纵观国内外博物馆的设计模式,游客主动参与互动、交流、讨论,有助于刺激游客的神经网络系统,使他们产生由内而外被调动的感受,让博物馆游览之旅能够真正成为游客人生一段独特的旅程。

(二)博物馆交互行为

交互主要是指人与场景、物、信息系统之间的互动,有一定的主题和目的性,通过预设的任务来辅助达成目的。遗址博物馆的交互设计应基于主题而展开,引导游客与空间环境、物体、信息系统形成互动。游客与空间环境的交互多与博物馆的布展顺序有关,按照时间线性顺序布展是遗址博物馆比较常见的空间环境交互方式,可使游客产生顺着时间长河追溯历史之源的感觉。游客与展项的交互主要有游客和系统两方面:游客行为,如博物馆里讲述先民在商代掌握了制陶技术,游客可自主选择是否参与现场陶艺制作;系统行为,如展厅内等比例缩小复原25 sq.km的早期商都城,城墙、房屋、湖泊分布其中,真实模拟地形的高低起伏,游客游览其中便可感受到脚下的地形起伏,仿佛嗅闻到通风口喷洒出的仿树木湖泊的自然味道,为游客打造沉浸式游览体验。

(三)博物馆心流体验

心流是一种沉浸投入、忘我的状态,多出现在学习、工作、兴趣爱好培养等方面。博物馆要想构建心流体验,就必须提前了解游客的情感和心理,为游客设计更具吸引力的情景和互动,使游客进入心流状态,获得游览文化遗址的满足感和快乐。相较于传统的情境创设方法,虚拟现实技术有着更大的应用优势,能够让游客置身于沉浸式虚拟环境中,使游客的大脑受到视觉、听觉、触觉的刺激而专注在体验内容上,快速进入心流状态。遗址博物馆普遍占地面积广阔、展项众多,且部分的主题不同,可结合主题为游客创设视觉、听觉、嗅觉、触觉共同作用的展览空间,打造沉浸式展厅,激发游客的想象力,使之进入心流状态。

三、郑州商代都城遗址博物院展示中的情境共创设计

郑州商代都城遗址是20世纪50年代发现并进行考古发掘的遗址,现今都城遗址及其出土的一大批早商文物被纳入郑州商代都城遗址博物院中进行展览和保护。为了向游客呈现完整、具有吸引力的早商文化,郑州商代都城遗址博物院在布展过程中进行了情境共创设计,围绕商代都城的空间和时间发展两条线索展开,调动游客的多感官参与体验,提高博物馆展览文化分享的效果。

(一)情境共创前置设计

为了限制人流、保障观展体验,遗址博物馆普遍采用预约制度,游客可登录博物馆官方微信公众号进行门票预约,根据预约结果安排时间。郑州商代都城遗址博物院官方微信公众号除了提供门票预约服务,还提供博物院游览攻略、近期活动预告、活动现场报道等内容,以及博物院4D项目《汤颂》古风舞台剧、沉浸式互动剧场的预约服务。通过官方微信公众号,游客不仅可以提前规划自己游览商都遗址的事项,还可以提前加深对商都遗址内容的了解,这有助于游客在观展时带着明确的目的前来,从而提高游客沉浸度,并提升观展质量。游客还可以通过在官方微信公众号或留言本上来参与情境共创,为遗址博物院高质量发展贡献智慧。

(二)情境共创空间体验

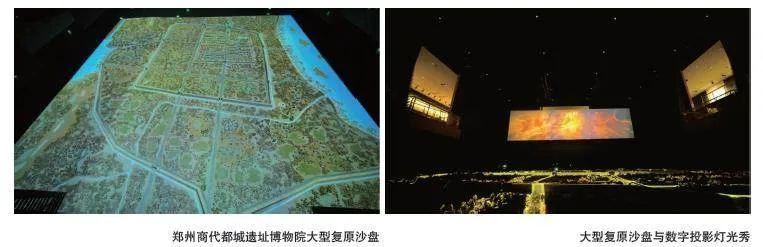

认知的形成来源于人与环境的交互,认知、环境、活动之间存在着密不可分的关系,情境共创绕不开空间上的创设。遗址博物馆的情景、体验需最大程度发挥空间环境的特征和价值,利用空间环境调动游客的多感官体验,并塑造游客认知,与游客之间形成共创。郑州商都遗址总面积达到25 sq.km,总体上划分成外郭城、内城、宫城,其中内城的东北部是宫殿区,内城与外郭城之间是平民居住区域、手工业作坊区域和墓葬区域。商都的微缩景观陈列在博物院第二展厅的“魏巍商都”单元,游客进入展厅单元后,不仅可游览商都的宫殿、供排水设施、手工业作坊、祭祀场地等功能区的精细复原,还可以在四周城墙结构、石板水道的围绕下产生实地游览商都之感。在此基础上,展厅还通过数字投影技术演绎生动的商代都城营造过程,将商都人的声音、动作以投影的方式投放在展厅内,将光感投入精细复原区,以科技打造宏大的沉浸式观展情境,以数字手段带领游客穿越时空回顾商代都城营造的那段恢宏历史。虚拟技术与现实的叠加,有效拓展了博物馆空间体验的创新空间,使博物馆对历史文化遗迹、文物的展示更具叙事性,也更能打动人心。

(三)博物馆社区共创

社区共创是让游客深层次参与遗址博物馆情境共创的重要途径,其关键在于博物馆怎样与游客产生有效互动、如何调动游客的参与积极性、怎样让游客逐渐对博物馆产生情感上的连接。社区共创是指调动社区成员参与到博物馆的情境共创中来,使博物馆与游客通过社区媒介联系在一起,使博物馆通过情境共创更接地气,也使游客的共创更具创造力。郑州商代都城遗址博物院已经联合河南少年先锋学校、郑东新区海文幼儿园等教育机构开展参观活动,用商都遗迹、高大城墙、各式文物吸引孩子们的注意力,让他们了解郑州的商都文化,了解这片土地深厚的历史底蕴,在孩子们心中种下一颗颗文化自信的种子。通过研学活动,博物馆还可以从青少年群体中发展出一批小志愿者,加入到商都文化遗址的宣传和讲解工作中来,让更多人了解商都文化,这些小志愿者就是社区共创的成果。此外,郑州商代都城遗址博物院通过社区向感兴趣的老年游客发出邀请,对商文化感兴趣的社区老人可通过社区工作人员报名参加博物院活动,由社区人员和博物馆工作人员全程提供服务和讲解。同时,向不同年龄、不同职业的社区群体发出主题活动邀请,主动将商都文化向公众传播,吸引广大游客前来游览商都遗址博物院,让人们有机会近距离感受历史文化,心生自信心和自豪感。

四、结语

情境共创设计如今已是文化遗址博物馆展示设计的大势所趋,是文化建设、科技水平发展的共同产物。笔者以郑州商代都城遗址博物院为案例,分析博物馆情境共创设计的理念基础、叙事基础,探讨博物馆情境共创设计的具体策略,从前置设计、空间体验、社区共创三个方面进行讨论,目的在于深化展览内容的表达效果,充分发挥博物馆的文化教育、文化分享功能。

参考文献:

[1]王冰馨.历史博物馆情境化参与式设计研究——以中国大运河博物馆“运河上的舟楫”展厅为例[J].美与时代(上),2024(03):13-16.

[2]孟杰.情境共创交互式体验陈展在遗址博物馆中的应用——以刘公岛甲午战争纪念地公所后炮台展馆为例[J].百花,2023(08):113-115.

[3]李萍.博物馆云旅游中临场感对旅游者价值共创行为的影响研究[J].沈阳工程学院学报(社会科学版),2023,19(03):65-72.

作者简介:

孙华(1991—),女,汉族,河南南阳人。硕士研究生,文博助理馆员,研究方向:文博。