种植密度对辽豆21号生长动态、农艺性状和产量的影响

2024-08-14张培竹张德多胡峻张德兴

摘 要:为明确大豆品种辽豆 21 号在罗平县的最佳种植密度,以辽豆 21 号为试验材料,采用随机区组设计,设 5 种密度处理,分别为处理 A(20 株·m−2)、处理 B(25 株·m−2)、处理C(30 株·m−2)、处理 D(35 株·m−2)、处理 E(40 株·m−2)研究不同种植密度对辽豆 21 号生长动态、农艺性状和产量的影响。结果表明:种植密度对辽豆 21 号产量的影响较大,当种植密度为 30 株·m−2 时,总产量达到最大值,为 2 933.6 kg·hm−2。种植密度偏低,大豆的群体数量不足;种植密度过高,个体生长所需要的养分、能量以及水分无法得到满足。因此,合适的种植密度对辽豆 21 号产量的提高尤为重要。

关键词:辽豆 21 号;种植密度;生长特性;产量

中图分类号:S565.1 文献标志码:A

文章编号:0253−2301(2024)05−0071−04

DOI: 10.13651/j.cnki.fjnykj.2024.05.013

Impact of Planting Density on the Growth Dynamics, Agronomic Traits, and Yield of Liaodou 21

ZHANG Pei-zhu1,ZHANG De-duo2,HU Jun1,ZHANG De-xing3

(1. Agricultural Technology Extension Center of Luoping County Agriculture and Rural Bureau, Qujing, Yunnan655800, China; 2. Luoping Agriculture and Rural Bureau, Qujing, Yunnan 655800, China; 3. Agriculture and Rural Comprehensive Service Center of Lubuge Township in Luoping County, Qujing, Yunnan 655800, China)

Abstract: In order to clarify the optimal planting density of soybean variety Liaodou No.21 in Luoping County,Liaodou No.21 was taken as the experimental material, and five density treatments were set up by using the randomized block design, including Treatment A (20 plants·m−2), Treatment B (25 plants·m−2), Treatment C (30plants·m−2), Treatment D (35 plants·m−2), and Treatment E (40 plants·m−2). Then, the effects of different planting densities on the growth dynamics, agronomic traits and yield of Liaodou No.21 were studied. The results showed that the planting density had a great influence on the yield of Liaodou No.21. When the planting density was 30 plants·m−2,the total yield reached its maximum value of 2933.6 kg·hm−2. The lower planting density resulted in the insufficient number of soybean populations, while the planting density was too high, it was difficult for the individual plants to obtain sufficient nutrients, energy, and water for their growth. Therefore, an appropriate planting density was crucial for improving the yield of Liaodou No.21.

Key words: Liaodou No.21;Planting density;Growth characteristics;Yield

大豆富含人体必需氨基酸、植物蛋白及油脂,是植物蛋白和油料的重要来源。大豆的产量问题关系着国家粮食安全和人民生活水平,近年来,随着社会发展和人口增长,大豆需求持续增加,因此提高大豆单产成为当前农业研究的重要方向[1−3]。许多学者从各个方向开展了研究,王大刚等[4]基于长期不同施肥模式试验,制定东北棕壤大豆产量可持续绿色生产的施肥措施;刘玉颖等[5]从花荚期气温、相对湿度和热浪胁迫持续时间 3 个方面探讨对大豆产量性状的影响;莫先树等[6]针对导致大豆症青的主要危害因子,分析大豆症青对大豆产量的影响;何大智等[7]以安豆 8 号为试验材料,认为种植密度为 27 万株·hm−2 为其生产适宜密度;卢珊等[8]以黑河 43 为试验材料,采用四因素五水平正交旋转试验,以大豆产量为评价指标,采用 BP-LCO 算法对种植密度、施肥量与产量关系构建拟合模型,并进行全局寻优及验证试验,探索有效的大豆种植密度及施肥量优化方法;周新雨等[9]以大豆品种齐黄 34 和郑 1307 为试验材料,采用裂区设计,以大豆品种为主处理,以种植密度和氮施用时期为副处理,分析不同大豆品种对种植密度和施氮时期的响应。罗平县受地理位置、水文和气象等因素的影响,大豆栽培技术相对滞后。为了提高罗平县大豆产量,本研究以辽豆 21 号为试验材料,探讨种植密度对辽豆 21 号生长动态、农艺性状和产量的影响,为罗平县大豆产量的提高提供基础数据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

大豆品种为辽豆 21 号(辽 8878 和辽 93009 经过有性杂交和系普选择育成的高油高产大豆新品种),由辽宁省农业科学院作物研究所提供。

1.2 试验地点

试验地位于云南省曲靖市罗平县阿岗镇小岗德村,试验田块为旱田,前茬为大麦,地势平坦、肥力均匀、交通方便,无灌溉条件。

1.3 试验设计

本试验于 2021 年 6 月 1 日开始播种,9 月22 日 前 后 进 行 收 获 。 试 验 设 计 5 种 种 植 密 度处理,分别为处理 A(20 株·m−2)、处理 B(25株·m−2)、处理 C(30 株·m−2)、处理 D(35 株·m−2)、处理 E(40 株·m−2)。每个小区长 8 m,宽 4 m,每个处理 3 次重复,共 15 个小区。株苗行距为 30cm。施肥情况:保证各个小区的肥力和地力均等,底肥选择 N∶P2O5︰K2O=15︰5︰8 的复合肥,各小区施肥密度为 256 kg·hm−2。田间管理:大豆播前旋耕 2 次,耕深 30 cm,人工清除残茬。在2021 年 6 月 1 日人工拉绳条沟点播,施足等量底肥,人工盖塘,并记载出苗时间,出苗后按照种植密度定期进行间苗定苗,并做好中耕除草,浇水方式采用滴灌的方式在播种期、出苗期、分枝期、花期、结荚期各滴水一次,其中在播种期的滴水加入 150 kg·hm−2 的尿素。

1.4 项目测定

1.4.1生育期测定 记载大豆的出苗期、分支期、花期、结荚期、成熟期(收获期),并计算生育周期。

1.4.2生长指标测定 主要项目为底荚高度、主茎节数、有效分枝数、单株有效荚数、单株粒数、单株粒重、百粒重等。大豆进入出苗期,此时在15 个种植小区中随机选取 5 株大豆幼苗,在幼苗旁标记好位置,首次测量时间为 6 月 17 日,后每隔 16 d 测量 1 次株高。

1.4.3干物质重量测定 选择生长态势正常、无缺株、无病株等连续 10 株幼苗进行取样,每隔 16d 取样 1 次,首次取样时间分别为 2021 年 6 月10 日,将取样后的株苗连根带回室内,保证根部的完整,根系上的泥土在室内用清水缓慢清洗、滤干,分别剪下经滤干后幼苗的根、茎、荚果等使用 105℃ 的烘箱杀青 30 min,再用 80℃ 的烘箱烘干至恒温,称取恒温下根、茎、荚果的干物质重量。

1.4.4产量测定 2021 年 9 月 22 日,大豆进入成熟期(收获期),对每个小区收获的大豆进行脱粒、称重测定每个小区的总产量。

1.5 数据分析

试验数据采用 Excel 2019、SPSS 26.0 进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 种植密度对辽豆 21 号生育期的影响

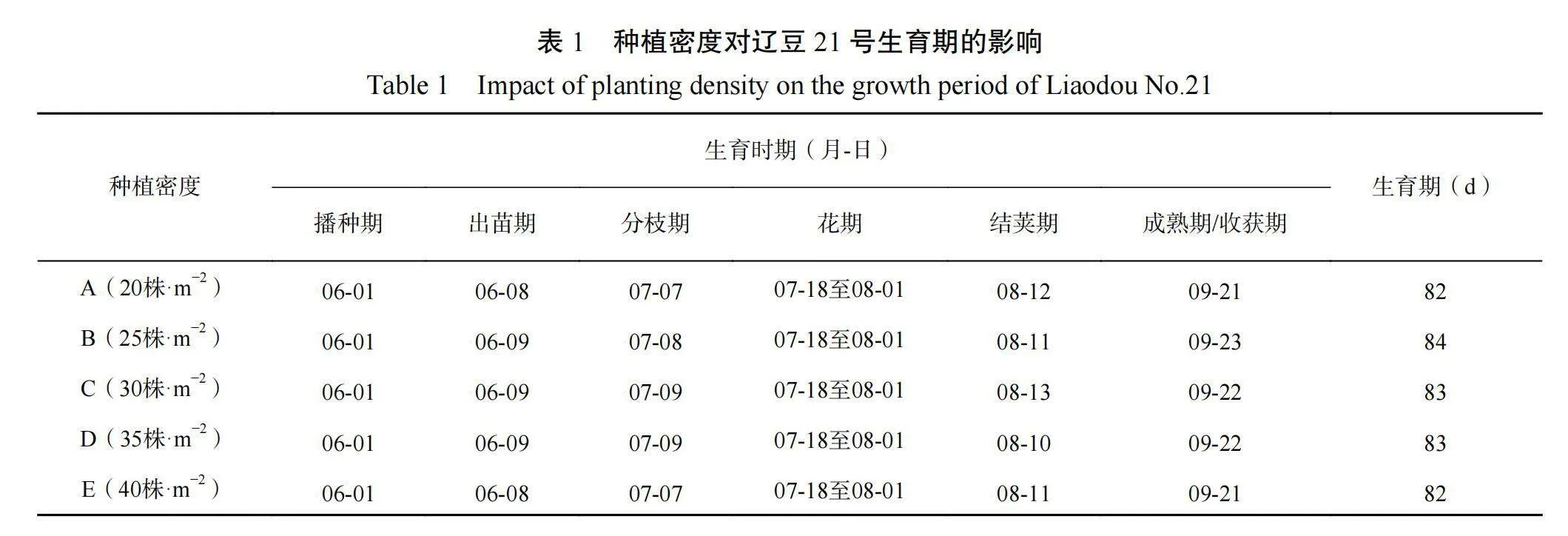

由表 1 可知,不同种植密度大豆的出苗期、分支期、花期、结荚期、成熟期基本相同,生育期在 82~84 d。可知种植密度对辽豆 21 号生育期的影响不大。

2.2 种植密度对辽豆 21 号生长动态的影响

2.2.1种植密度对辽豆 21 号株高的影响 由图 1可知,不同种植密度下辽豆 21 号株高的变化趋势基本相同。7 月 3 日之前各处理间的株高基本相同,7 月 3 日之后各处理的株高出现明显变化,株高的生长速度较快。由此可见,分枝期之前种植密度对辽豆 21 号株高的影响不大,分枝期之后种植密度对辽豆 21 号株高的影响较为明显。

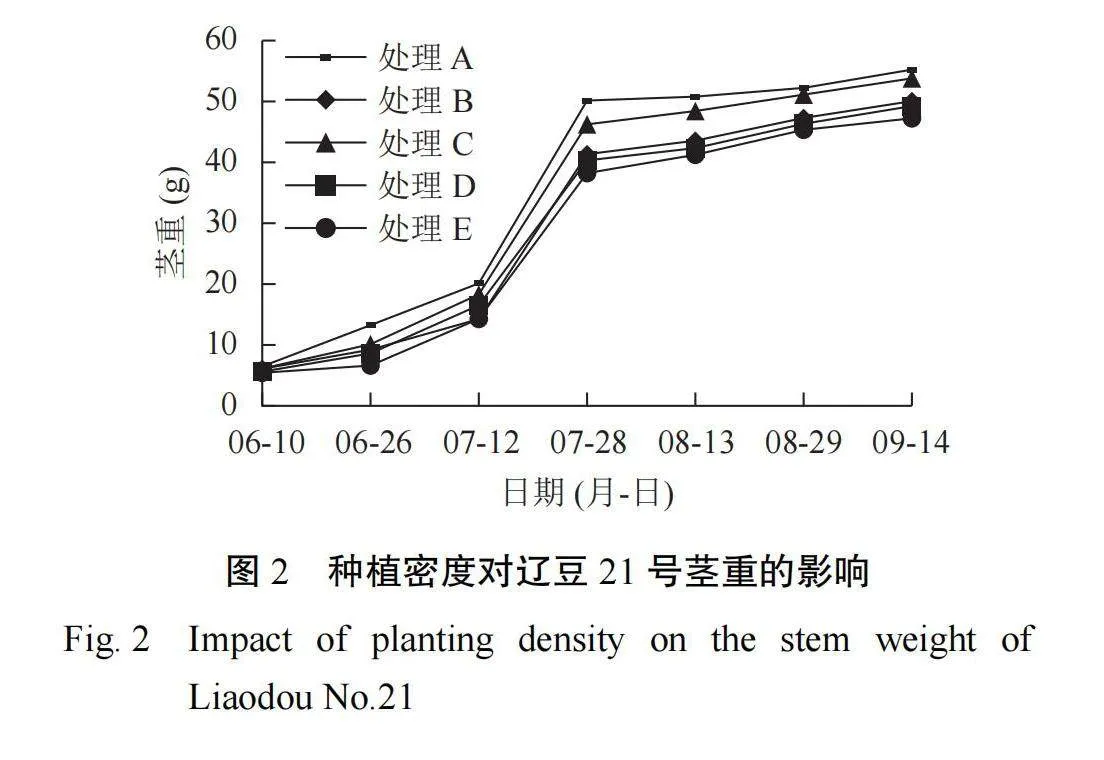

2.2.2种植密度对辽豆 21 号茎重的影响 由图 2可知,不同种植密度辽豆 21 号茎重的变化趋势基本相同,且均在 7 月 28 日达到最大值。7 月 12 日之后,处理 A 和 B 的茎重明显大于处理 C、D、E。由此可见,分支期之前,大豆茎重的变化趋势较为明显,但各处理之间茎重趋于相同,大豆分支期后 7 d 前后,各处理之间大豆的茎重出现明显不同,密度越小,茎重越大。适当降低种植密度有利于提高大豆茎重。

2.2.3种植密度对辽豆 21 号根重的影响 由图 3可知,不同种植密度下辽豆 21 号根重的变化趋势基本一致,在 8 月 13 日各处理均达到最大值,随后,随着时间的推移,根重有所降低。处理 C 的根重均大于其他处理。由此可见,大豆的根重与种植密度关系较为密切,当大豆种植密度处于一定数值时,根重达到最大。

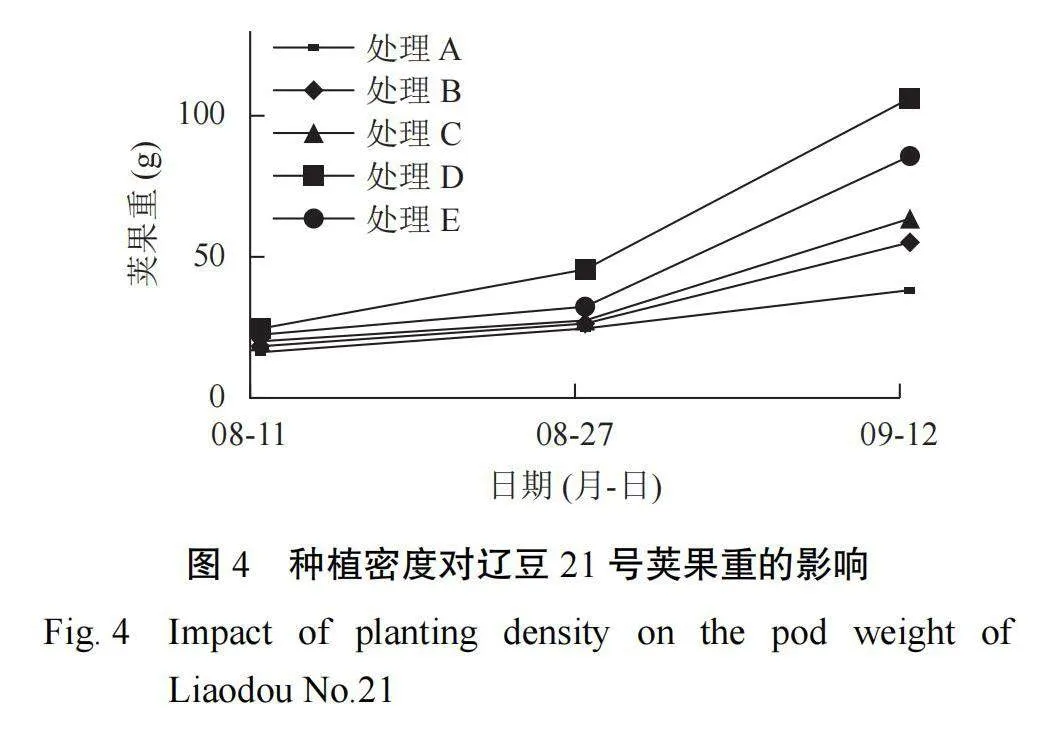

2.2.4种植密度对辽豆 21 号荚果重的影响 由图 4可知, 8 月 11 日后,随着生育进程的不断推进,豆荚的重量逐渐增加,且处理 D 在各个时间段内均大于其他 4 种处理。各处理的豆荚重量在不同测定阶段的大小排列顺序基本相同:处理 A<处理B<处理 C<处理 E<处理 D。由此可见,豆荚重量与种植密度息息相关,当种植密度为 35 株·m−2时,此时豆荚重量最大,在当种植密度小于 35株·m−2 时,豆荚重量随着种植密度的增加而增大,当种植密度大于 35 株·m−2 时,豆荚重量随着种植密度的增加而减小。

2.3 种植密度对辽豆 21 号农艺性状和产量的影响

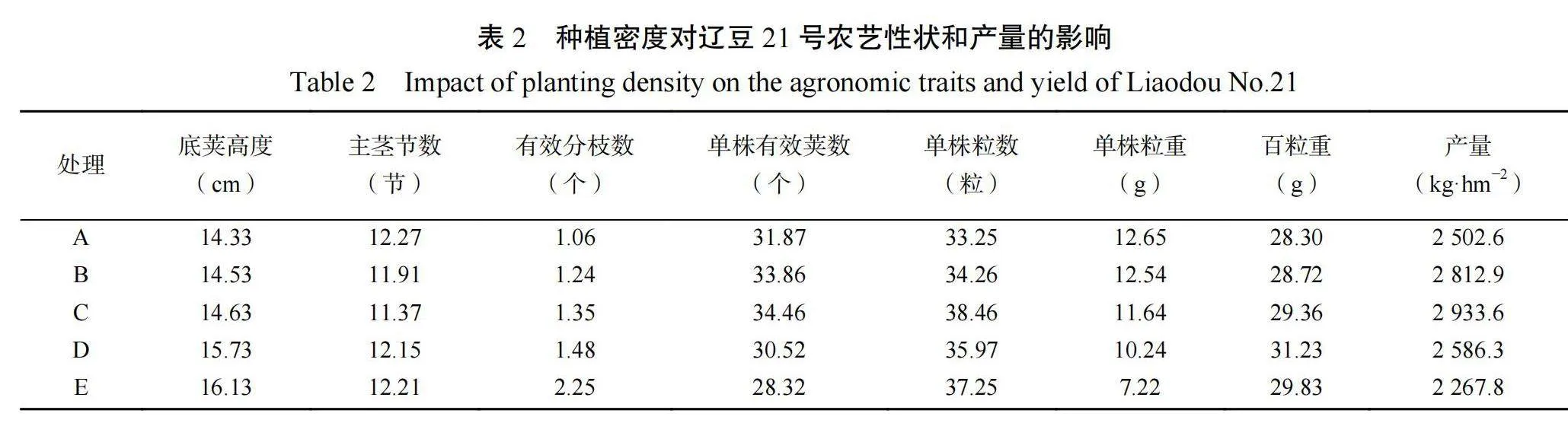

2.3.1种植密度对辽豆 21 号农艺性状的影响 由表 2 可知,辽豆 21 号底荚高度和有效枝数随着种植密度的增加呈增加趋势,处理 E 底荚高度达到16.13 cm,明显高于处理 A。主茎节数随着种植密度的增加呈先减后增趋势,处理 C 主茎节数最低。有效分枝数随着密度的增加呈增加趋势,处理 E 为 2.25 个,达到最高,且明显高于其他密度的分枝数。单株有效荚数呈先增后减趋势,处理C 最高,为 34.46 个,处理 E 最低,为 28.32 个。单株粒数处理 C 最大,为 38.46 粒,处理 A 最低,为 33.25 粒。单株粒重随着种植密度的增加呈减小的趋势,处理 A 最大,为 12.65 g。百粒重各处理之间差异不大。

2.3.2种植密度对辽豆 21 号产量的影响 由表 2可知,种植密度对辽豆 21 号产量影响较大,处理C 产量最高,达到 2 933.6 kg·hm−2,其次是处理B,为 2 812.9 kg·hm−2,处理 E 最低,为 2 267.8kg·hm−2。因此,对辽豆 21 号来说适当的种植密度能够提高产量。

3 讨论与结论

本试验结果表明,辽豆 21 号生育期受种植密度的影响不大,但是种植密度是影响大豆产量的重要因素,种植密度适中够创建合理的群体结构,提高大豆单位面积的总产量。在本试验中当辽豆21 号种植密度为 30 株·m−2 时,总产量达到最大值,为 2 933.6 kg·hm−2。种植密度偏低,大豆养分吸收越充分,通风透光性能越好,越有利于花荚的形成,同时底荚高度越低,单个结荚数量越多,单个颗粒饱满度越高,但大豆的群体数量不足,因此种植密度偏低并不能提高大豆的总产量。种植密度过高,大豆个体之间会出现相互遮蔽阳光,影响光合作用合成有机物,个体生长所需要的养分、能量以及水分无法得到满足,造成植株的分枝少,降低结荚数量,影响最终产量。

参考文献:

[1]郭顺堂,徐婧婷. 我国大豆食品产业发展现状及存在的问题[J].食品科学技术学报,2023,41(3):1−8.

[2]张慧,怀燕,周伟军,等. 浙江省大豆油料产业现状及未来展望[J].浙江大学学报(农业与生命科学版),2023,49(4):454−462.

[3]杨钰莹,司伟,汤松,等. 果园间套种大豆:生产现状、发展潜力与政策建议[J]. 大豆科学,2023,42(2):235−244.

[4]刘玉颖,沈丰,杨劲峰,等. 长期施肥棕壤大豆产量的演变及土壤氮素分布特征[J]. 中国农业科学,2023,56(10):1920−1934.

[5]莫先树,梁家铭,曹倩,等. 花荚期模拟热浪胁迫对大豆产量性状的影响[J].西北农林科技大学学报(自然科学版),2023,51(6):40−47.

[6]王大刚,于国宜,杨勇,等. 大豆症青主要危害因子对大豆产量及主要农艺性状的影响[J]. 华北农学报,2023,38(S1):119−124.

[7]高超,陈平,杜青,等. 播期、密度对带状间作大豆茎叶生长及产量形成的影响[J]. 作物学报,2023,49(11):3090−3099.

[8]卢珊,王福林. 基于 BP-LCO的大豆种植密度和施肥量优化[J]. 大豆科学,2023,42(2):204−211.

[9]周新雨,王天舒,任利东,等. 种植密度和氮施用时期对不同大豆品种农艺性状和产量的影响[J]. 中国土壤与肥料,2023(4):105−113.

(责任编辑:林玲娜)