农业社会化服务主体规范化发展的质量与收益效应研究

2024-08-09戴娆钟真刘宇婷

摘 要:农业社会化服务主体规范化发展是推动服务带动型适度规模经营的重要举措,也是新时代农业高质量发展和中国式农业现代化的重要政策导向。而服务规范化是否能同时提高服务质量和服务净收益是关键。基于全国18个省的1147份农业社会化服务主体微观数据,文章对服务主体规范化发展的质量效应和收益效应进行了深入分析。结果发现,服务质量与主体规范化水平呈正相关关系,而服务净收益与之呈“正U”形关系,即当主体规范化发展到一定阶段后,加强规范化程度能同时提高其服务质量与净收益;同时,主体规范化的质量与收益效应以乡镇为边界呈现出明显的异质性特征。这些发现为农业社会化服务规范化建设和服务主体进行规制选择提供了思路。

关键词:农业社会化服务;主体规范化发展;质量效应;收益效应

DOI:10.13948/j.cnki.hgzlyj.2024.03.007

戴娆,中国人民大学农业与农村发展学院,电子邮箱:dairao0330@163.com;钟真,中国人民大学农业与农村发展学院,电子邮箱:zhzruc@126.com;刘宇婷(通讯作者),中国人民大学农业与农村发展学院,电子邮箱:2432132525@qq.com。本文受国家自然科学基金面上项目(72073135)和北京市社会科学基金重点项目(23JJA003)的资助。感谢匿名审稿人对本文提出的意见,文责自负。

一、引言

农业社会化服务极大地改变了以往传统的生产经营方式,将大量劳动力从农业生产环节解放出来,有效地推动了小农户与现代农业的有机衔接,是新时代下充分应对未来农村人口结构转变的重要抓手和实现农业高质量发展、中国式农业现代化的重要途径(邓悦等,2023;张琛等,2023)。近年来,政府鼓励农业服务市场发展,支持各类主体开展服务、引导内部形成良性竞争资料来源:《农业部办公厅、财政部办公厅关于支持农业生产社会化服务工作的实施指导意见》农办财〔2017〕41号文件规定县域内单环节承担农业生产社会化服务项目任务的主体原则上不能少于3家。

,特别强调要健全面mVvctCennSJ7vGJuzUhq5qXoprbgxhJB8kHuiyk9ghs=向小农户的社会化服务体系。由此,农业社会化服务在现实需求与政策导向的合力下蓬勃兴起。从现实情况来看,社会化服务主体在短时间内数量迅速增多,导致其质量发展的速度远落后于数量规模扩大的速度。在此背景下,国家宏观政策倡导主体服务在供给过程与具体操作行为上规范化发展的声音逐渐增强,而鉴于前者的基础地位和农业服务标准体系尚未完全建立的客观条件,促进主体实现服务供给过程的规范化在当下更为迫切。2017年以来,各级政府陆续出台了社会化服务评价相关的指标体系,在规范服务市场行为、制定服务规范与标准合同文本、引导主体合同履行、建立质量与绩效评价机制等方面进行引导,相关支持项目也向规范化的服务主体倾斜资料来源:《农业部、发展改革委、财政部关于加快发展农业生产性服务业的指导意见》(农经发〔2017〕6号);《农业农村部办公厅、财政部办公厅关于进一步做好农业生产社会化服务工作的通知》(农办计财〔2019〕54号);农业农村部《新型农业经营主体和服务主体高质量发展规划(2020-2022年)》;《农业农村部关于加快发展农业社会化服务的指导意见》(农经发〔2021〕2号)。

。但这一系列举措的实施效果尚不明显,基于供给主体身份复杂、服务需求差异性强以及服务价格机制缺位等原因(黄祖辉,2018),当前农业社会化服务市场仍然总体呈现出标准化程度偏低、规范化水平较差的发展局面。研究表明,服务供给过程的规范性缺失导致出现了一系列问题,如被服务方需求难以满足,甚至维权追责困难等,严重抑制了小农户及新型农业经营主体对社会化服务的购买意愿(高强和孔祥智,2013)。这不但直接影响了服务主体的盈利水平,更阻碍了服务市场整体的良性发展,导致通过农业社会化服务带动小农户融入现代农业的初衷难以实现。

服务主体规范化发展旨在实现服务质量提升和服务收益提高的双重目标。其中,服务质量代表了服务接受方实际需求的满足程度,服务收益则关系着服务供给方开展业务的积极性,两者均是显示农业服务市场是否良性运转的关键指标,而两者之间又存在相互影响的关系(钟真等,2013)。因此,我们在探究主体规范化的作用时需要综合考虑服务质量和收益两个方面的效果。目前,主体规范化水平提高能促进服务质量提升的观点被大多数学者认同(彭建仿和胡霞,2021);而学界对于规范化与服务收益的关系尚未得到一致结论。相当一部分学者认为进行规范化所需付出的成本直接减少了主体的净收益,且倡导主体提升规范水平的政策会使其在遵循制度逻辑时与自身的盈利逻辑“脱钩”(decoupling),导致“名实分离”等问题的产生(Meyer 和 Rowan,1977),因此不宜过度强调规范(徐旭初和吴彬,2016)。然而,观察现实中不同规范化水平的服务主体,其服务质量低但收益高、质量高但收益低、质量与收益双高、质量与收益双低等产出组合均普遍存在(栾健等,2021;江帆等,2022)。那么,在多种结果并存的情况下,农业社会化服务主体规范化发展是只有政府在倡导,还是市场也在呼唤?主体服务供给的规范性对其服务质量及收益究竟有何种影响?其能否在市场经济条件下同时带来服务质量提升与经营收益提高?据此,本文利用来自全国18个省、直辖市及自治区共302个县(市)的调查数据,对主体规范化水平的质量与收益效应进行理论与实证分析,以期对政府农业社会化服务政策和服务主体自身发展提供有益参考。

二、理论分析

(一)文献回顾

文献梳理表明,学术界和决策部门对于社会化服务主体规范化的重视度逐渐提升,相当一部分有关服务主体的发展现状、现实困境及解决对策等方面的文章都曾提及主体规范化,讨论主要归为两方面:一是对我国农业社会化服务的规范化发展水平进行阶段性总结并分析其原因(孔祥智,2009);二是对农业服务规范化发展的重要性进行强调,并对如何实现社会化服务体系的规范化建设提出具体建议(冀名峰,2018)。从农业和服务业的经济学文献中有关规范化与服务质量的关系讨论来看,大部分学者认为主体规范化水平能正向影响服务质量,如稳定服务供给、保障市场交易安全性、提升客户需求满足程度等。然而,也有少数学者认为正式制度性质的规范反而会使服务质量下降,例如可能导致服务运营的环节变得繁杂冗长,服务主体内部管理变得耗时与混乱,进而导致服务质量难以提升(国家发展改革委宏观院和农经司课题组,2016)。在规范化与服务收益的关系讨论中,相当一部分学者指出规范化水平的提升会带来收益的下降,即组织采纳外部环境所构建的程序和政策并非追求短期利润最大化,而是为了获得合法性、社会资源、发展稳定性以及生存前景等(Han,1994)。同时,也有部分学者认为规范化能给组织带来正面效益,如可以降低交易成本、提高产品价格等(Henriksen等,2012)。

与经营主体规范化相近的概念是企业管理标准化,即由企业内部进行制定的、就实际或潜在问题建立通用和重复使用的规定的活动,是一个用来改善业务或促进沟通的实践概念,与外部的法规和正式制度相辅相成(de Vries等,2007)。该领域有相当多的文献对其质量效应和微观经济效益进行了理论探讨与实证分析,认为标准化一方面可以优化企业内部流程、促进专业化和提高生产力与产出质量,另一方面还可以降低外部交易成本、改善其在上下游的讨价还价地位、增强企业的法律安全性并促使其在外部标准化流程中占有先发优势等(Blind,2004;Lerner 和 Tirole,2014)。这些结论多见于加工制造型企业和服务型工商企业的研究中,对本文也有较强的借鉴意义。

综合而言,既往研究主要存在以下不足。首先,研究对象和内容上,以探究工商企业实行内部管理标准化问题居多,少有将从事农业或农业服务业的主体作为研究对象的,讨论标准化的成本与代价的也较少。其次,在研究方法上,对服务供给规范化效应的讨论多以理论推导和案例印证的形式,基于数据的计量检验还相对较少。最后,在衡量指标上,以往文献大多将规范化水平作为一个二分类变量来处理,即规范与否对企业经营管理结果的影响。此外,过去研究对经营主体规范化的讨论往往只考虑了其与质量或收益的单线条关系,尚未在兼顾质量与收益之间关系的情况下系统地讨论过规范化的综合效应。为此,有必要将主体规范化程度作为一个连续型变量,从理论与实证两方面对其质量效应和收益效应进行系统性分析。

(二)研究假说

1.主体规范化的质量效应

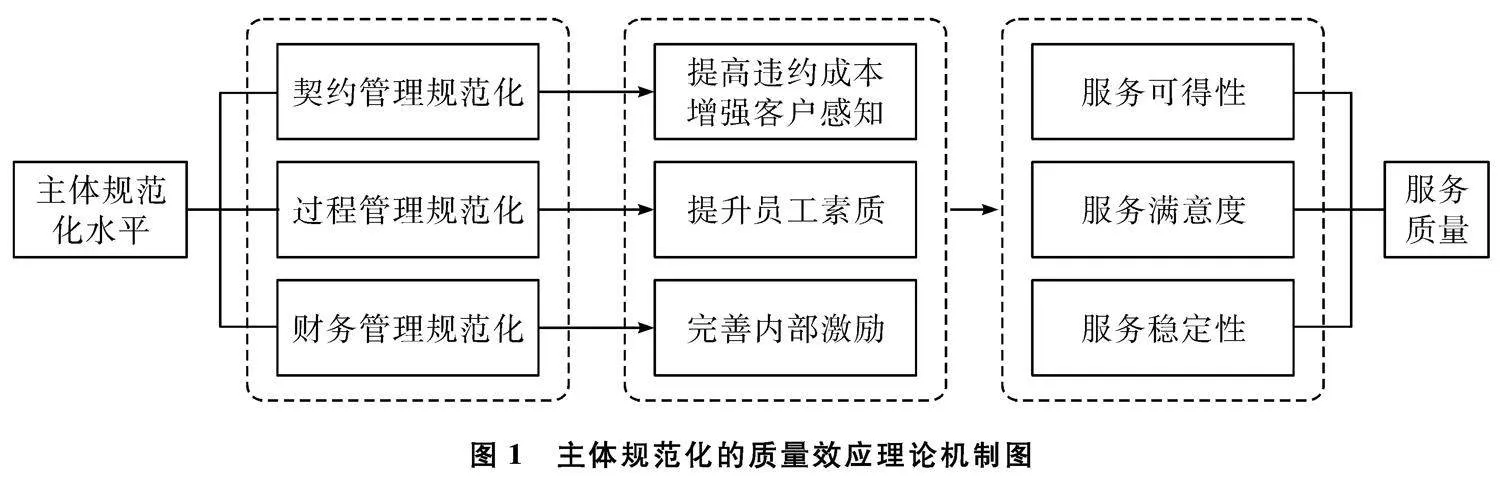

相当一部分研究将服务供给的规范程度作为服务质量的一个直接评估维度(张红宇,2019),而本文认为规范化并不能与服务质量划等号,因为前者更多的是从服务供给主体的内部管理而言的,后者更多的是从服务的使用评价而言的。文献梳理表明,主体规范化主要可以从契约管理、服务过程管理和财务管理三个方面来考察(马增林和王娇,2018),而服务质量则主要可以从服务可得性、服务满意度和服务稳定性三个维度来衡量(Grnroos 和 Ojasalo,2004;Calabrese,2012),因而两者的关系可以从以下三个方面来讨论。

一是,契约管理规范化通过提高主体的违约成本,并增强客户对服务质量的感知程度,在客观与主观两方面提升服务质量。客观来看,纸质契约将具体的服务价格、时限与产出要求等内容进行了书面落实,明晰的权责能有效避免交易双方的机会主义行为,并促使主体以结果为导向实现客户的要求,保障了服务可得性和稳定性(罗明忠和邓海莹,2020)。主观来看,契约签订的内在要求是与客户进行充分的沟通和协商,这一服务交互过程可以加强其对服务质量的有效感知,有助于增加其满意程度(卫海英和骆紫薇,2014)。二是,服务过程管理规范化通过细化服务的流程和标准并进行相应培训,可以提升员工整体素质,进而提高服务质量。为服务建立一套明确的流程、针对各环节制定可执行和可量化的行为标准,并按照此流程及标准加强人员培训,不仅能减少由于成员的客观差异性和操作的经验性导致的客户不满和服务质量不稳定等情况(Tallman,1990),还可以强化内部成员的“自己人”意识和工作能动性,以提高服务响应速度(杨宜音,2008)。三是,财务管理规范化通过及时的财务核算与信息反馈,能够完善内部激励机制,以促进服务质量提升。正规化的财务管理使得主体能够及时收到财务核算信息,帮助主体完善当前的责任制等奖惩制度,有效激发服务人员的工作积极性和工作效率,从而提升服务的可得性、满意度以及稳定性(芦千文和吕之望,2019)。以上三个方面的逻辑关系见图1。据此,本文提出如下假说:

H1:农业社会化服务主体规范化水平正向影响其服务供给质量。

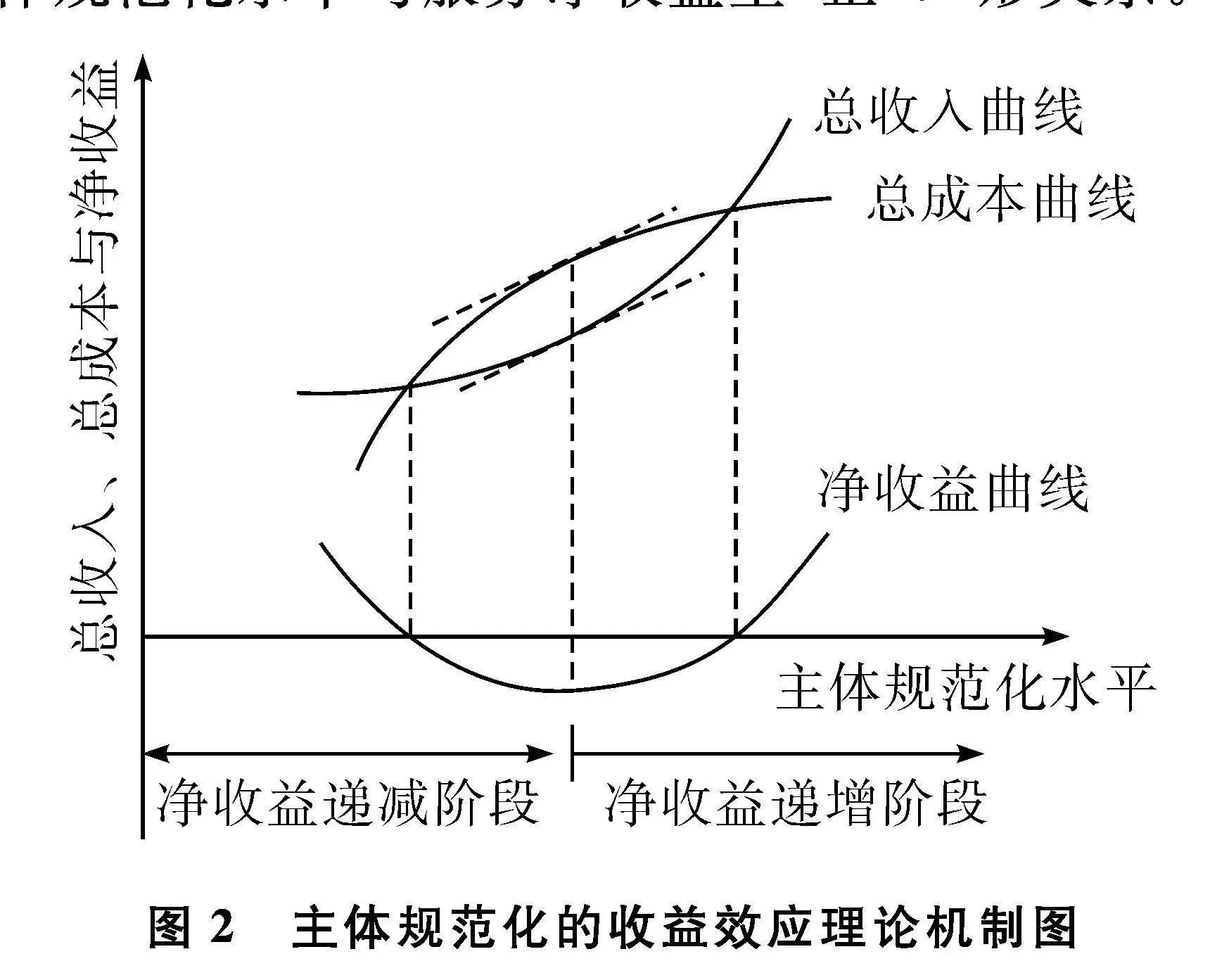

2.主体规范化的收益效应

主体规范化水平提升的净收益效应将由服务收入和服务成本的变化共同决定。一方面,主体提升规范化水平能够促进收入的增加。首先,契约管理规范化可以降低客户的市场交易成本,如信息搜寻、判断和监督成本等,从而提高主体的市场服务交易量(张五常,2014)。其次,服务过程管理规范化可以在制造服务体验差异性的同时适当限制服务供给多样性,这不仅能使主体的服务更具市场竞争力,还可以促使有限的资源在标准化的流程中实现规模经济(Dixit等,1977)。再次,财务管理规范化可以提升主体在服务供给上的财务敏感度,保证其财务安全性和资金使用有效性,从而有助于服务供给相关决策的动态调整(朱荣恩,2011)。此外,主体规范化水平的整体提高能促进主体合法性的提升,为获得更多政府部门或公益组织的技术、资金等支持以及项目承接机会积累“资格”,且这类外部资源支持具有“门槛效应”,其边际获取概率随主体规范化的提高而递增(Tornikoski 和 Newbert,2007;张琛和孔祥智,2018)。综合以上四点,主体规范化提升带来服务总收入增加,且在规模经济和外部资源支持的影响下增速逐渐加快。

另一方面,主体规范化的变革需要投入大量成本,规范化水平的变动会引起事前和事后交易成本发生不同程度的变化。现有相关研究主要关注规范化带来的事前交易成本增加,而实际上事后交易成本也会体现在总成本中从而影响净收益。本文在此基础上探讨规范化对两类成本的影响,认为主体规范化水平的变动将引起事前和事后交易成本发生不同程度的变化。首先,主体规范化水平的提升将直接增加事前交易成本。随着围绕服务展开的契约管理、服务过程和财务管理等相关程序的建立与加强,主体所需花费的信息搜寻、缔约谈判、人员组织与培训以及财务管理等履行规范化行动的成本均将上升(刘凤芹,2003)。此外,规范化水平的提升会降低事后交易成本。随着服务供给规范水平提升,主体的法律和财务安全性增强、人员流动性降低,从而得以规避未来市场和政策环境中的不确定性(Baake等,2011),减少被敲竹杠等纠纷的发生和财务问题的出现,并降低由于员工流失所带来的招聘与培训成本(胡凌啸等,2019)。由此,主体提升规范化水平首先使得落实规范行动所实际发生的投入即事前成本增加,但随着规范化达到一定水平,外部风险得到一定程度的控制,潜在损失减少,事后成本得以降低,总成本的增长速度随之逐渐放缓。

综合考虑总收入与总成本的变动情况,本文提出服务净收益随主体规范化水平的变动呈现先下降再上升的“U”形,这也与迪克西特(2007)的观点类似,即规范化、组织化的交易在市场发育的初期阶段都会面临规模不经济。据此,本文提出如下假说:

H2:农业社会化服务主体规范化水平与服务净收益呈“正U”形关系。

三、数据来源与变量选取

(一)数据来源

本文以农业农村部合作经济指导司2020年政府购买服务项目“农业社会化服务组织评价”为依托,以农业社会化服务主体为调研对象,由各省农业农村部门按照本省情况针对当地不同规范化水平的主体随机发放问卷,以期尽可能全面了解全国农业社会化服务主体当前的规范化水平、服务质量及服务收益情况。除受疫情影响的部分地区外,调查过程中调研员尽可能采取面对面的访谈形式,最终课题组以线上线下结合的方式完成样本数据的收集。为避免受访主体的避税或者“藏富”的心理,有关信息均通过查会计报表、合同、项目标书等相关资料进行辅助验证,确保数据的真实性。调查共回收问卷1289份,经筛选剔除无效样本后,最终获得1147份合格的农业社会化服务主体调查问卷,分别来自18个省(市、自治区)的302个县(市)。从经营方式来看,合作经营的比重为72.28%,家庭经营的比重为9.94%,企业经营占比16.48%,其他经营方式占比1.31%(包括科研院所、村集体和基层农业社会化综合服务站等公益性或半公益性服务组织)。考虑到中国各区域在经济发展、农业技术和市场主体规范水平等方面存在较大差异,本文参照国家统计局近10年来在中国统计年鉴中的划分方法,以三大地理区位对样本来源进行分类其中,东部地区包括黑吉辽京津冀沪苏浙闽鲁粤琼;中部地区包括晋皖赣豫鄂湘;西部地区包括蒙桂渝川黔滇藏陕甘青宁新。,从地区分布来看,东部地区主体占比为总样本的16.65%,中部地区主体占比48.47%,西部地区主体占比34.88%。

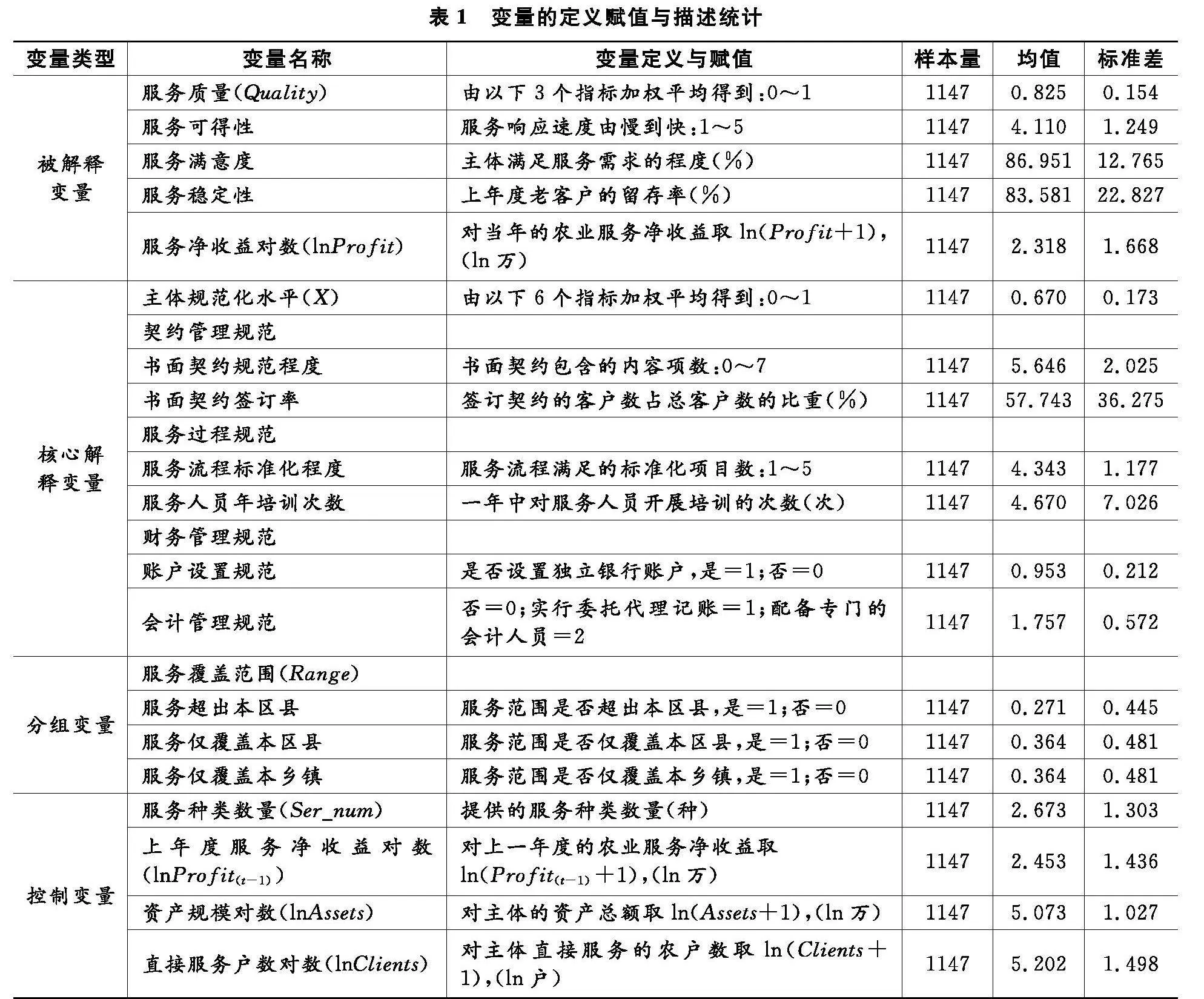

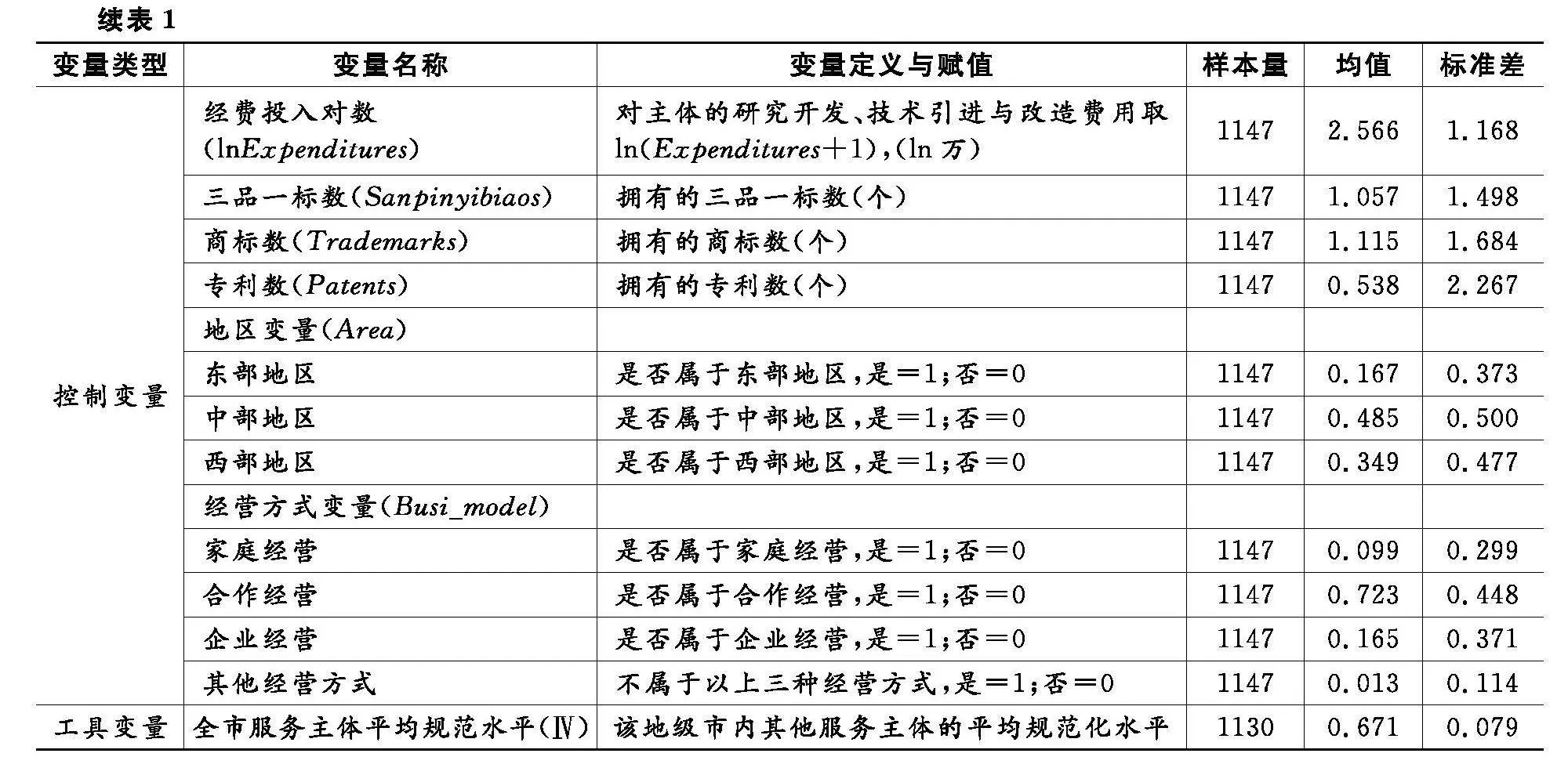

(二)变量构建与描述

1.被解释变量:农业社会化服务主体的服务质量和服务收益

本文将服务质量这一抽象概念量化为可得性、满意度和稳定性三个方面。其中,服务可得性表示主体对客户需求的响应速度;服务满意度衡量被服务方需求的满足程度。需要说明的是,基于调查的可行性,课题组难以对其所有或较大比例的服务对象进行调查,而仅对一小部分客户的调研也难以反映整体情况,故本文问卷访问对象仅为服务主体,以上两个指标均为服务主体对自身总体情况的概括评估,尽管主体自评价存在偏离现实的可能,但也有研究证明自评价往往与真实情况呈正相关关系,仍有其一定的参考意义(Hagan等,2006)。同时,为增强指标的客观性,本文还通过调查该主体近两年的客户变动情况生成客户留存率指标以侧面反映服务供给的稳定性。根据层次分析法要求,本文邀请5位农业社会化服务领域研究人员、3位农业社会化服务从业者和2位相关政府管理人员所构成的专家打分团队,采用1~9标度法对指标的相对重要程度进行比较与打分,通过建判断矩阵最终计算得到以上指标的权重分别为0.378、0.432和0.190。下文对规范化各指标的确权方法亦如此。由于指标的量纲不尽相同,服务质量综合指标由各指标归一化处理后加权平均得到。结果显示,整体而言主体的服务质量水平较高,均值为0.825。具体表现为:一是服务供给者对需求的响应较快,超过半数的主体服务可得性为5分,两成左右的主体为4分;二是主体满足服务需求的程度普遍较高,近六成主体的服务满意度在85%以上;三是大多数主体具有较强的服务稳定性,共有接近半数主体的客户留存率超过90%。

在服务收益指标选择上,本文重点考虑农业社会化服务主体的盈利情况,以主体年度服务净收益来表示。全样本而言,服务主体的年服务净收益平均为36.116万元,但各主体的服务净收益差距较大。数据分布显示,近84%的主体年度服务净收益低于均值,9.24%的主体处于无盈利或亏损状态。进一步分析处于亏损状态的服务主体的经营方式,发现这些主体中大多为家庭经营或集体经营,这可能是由于相当多的家庭经营主体的农业收益仍然主要依靠生产获得,而集体经济组织常以公益性服务为主,他们提供服务可能并非以营利为目的。

2.核心解释变量:服务主体规范化水平

本文对主体规范化的定义围绕服务供给前、中、后的过程来展开,结合《国家标准化发展纲要》等政策文件、行业标准以及社会化服务绩效评价相关研究,基于契约管理、服务过程管理与财务管理三个维度设置具有普适性的主体规范化综合指标,各维度下各选出两个指标以衡量综合规范化水平,并同样以层次分析法进行权重确定。契约管理规范化分别以书面契约内容规范程度和书面契约签约率来衡量:前者根据农业社会化服务相关的国家标准要求的契约(或合同)内容项数来衡量,主要包括服务内容、时间、价格、支付方式、质量要求、双方权利与义务和纠纷解决方式7项该项指标内容的设定综合参考了以下农业社会化服务相关国家标准:(1)《农业社会化服务 土地托管服务规范》(GB/T 34802-2017):“合同内容应包括服务方式、合同双方的权利和义务、托管期限及费用支付方式、违约责任、合同的变更和解除等内容”。(2)《农业社会化服务 农机跨区作业服务规范》(GB/T 36209-2018):“服务合同内容应包括服务对象的基本信息、农机具数量和型号、作业品种、作业地点、作业环境、作业面积、作业质量、作业时间、收费标准、结算方式、双方权利和义务、违约责任等”。(3)《农业社会化服务 农机维修养护服务规范》(GB/T 38370-2019):“维修养护合同中应注明农机基本信息、维修养护项目、收费标准、费用预算、纠纷的解决方式、交机时间、地点、方式、质量保证等内容”。(4)《农业社会化服务 水产养殖病害防治服务规范》(GB/T 37689-2019):给出的服务合同范本中包括服务内容、服务费用、双方责任、纠纷解决方式等内容。;后者体现主体与客户合作的整体契约化水平,两者的权重分别为0.319和0.119。服务过程规范化以服务流程标准化程度和服务人员年培训次数来衡量:前者参考了流程活动管理的相关理论(舒化鲁,2004),主要涉及服务前期对人力、物力的计划部署与检查、中期的监督以及服务流程结束后的完善等5个步骤;后者结合农业社会化服务相关政策文件和国家标准的内涵要求,表示服务人员平均素质与服务能力资料来源:《农业农村部关于加快发展农业社会化服务的指导意见》(农经发〔2021〕2号)提出应加强培训以提升农业社会化服务工作部门、广大服务主体和从业人员的能力水平;《农业社会化服务 农业技术推广服务组织要求》(GB/T 33408-2016)指出在人员管理上应“建立农业技术推广人员持续培训机制促进人员的能力提高”。。指标权重分别为0.280和0.169。财务管理规范化主要通过参考财政部对农民专业合作社等主体的财务规范要求,选择账户设置规范和会计管理规范两个指标来衡量,权重分别为0.033和0.080。对以上六个指标进行归一化处理后加权平均得到主体规范水平综合指标。

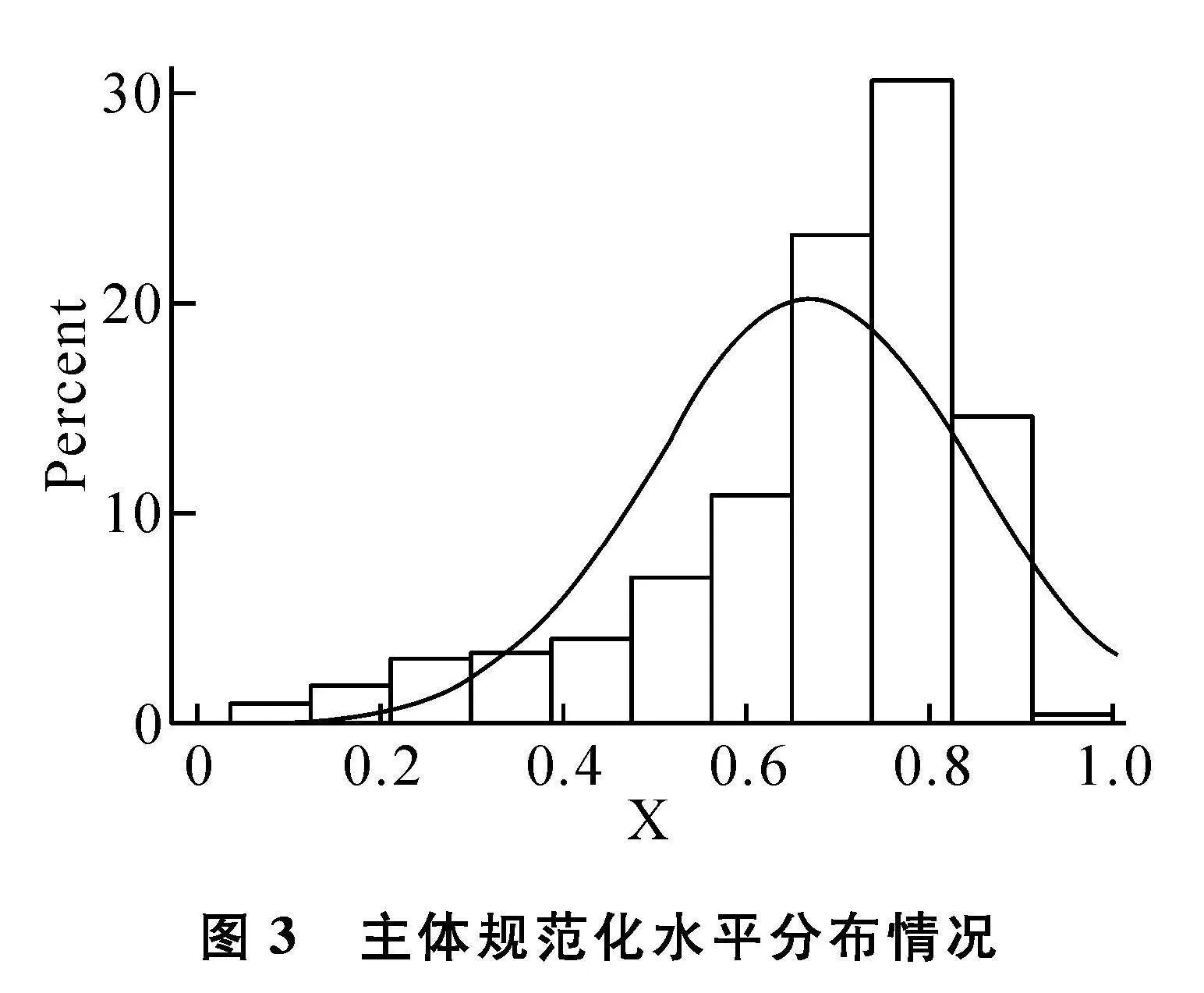

统计显示,样本服务主体的规范化水平的均值为0.671,其中53.01%的服务主体集中于(0.65,0.82)区间内。具体到各指标来看,主要有如下特点:一是纠纷解决方式在契约内容中少有涉及。近94%的主体进行了书面契约的签订,其中,服务内容与服务价格是合约双方最关注的部分,占比均为90%左右;纠纷解决方式的被关注度相对较小,约35%的书面契约尚未包含该项内容。二是服务户数较少的主体书面契约签订率相对较低。总样本签约率均值为57.74%,签订契约的服务主体直接服务户数平均为460.96户,没有签订契约的平均服务户数为271.30户。这可能是由于服务人数较少时客户管理成本相对较低,对书面契约的需求也相对较小。三是大部分主体在服务流程上采取了标准化措施。近90%的主体能实现在服务前对人员和设备工具准备情况进行全面检查,以及明确具体步骤并准备好人员和设备工具;84%的主体能实现服务前对服务人员讲解分析服务要求、服务中对标准化服务流程进行监督和服务后根据情况对方案进行适当调整与完善。四是服务主体员工培训意识有待加强。样本数据显示,服务人员年均培训次数为4.67次,超过半数的服务主体年培训次数仅在3次及以下,年培训次数为0的也有3.66%。五是设置独立银行账户已经成为服务主体的“标配”。样本中仅有54家服务主体目前尚未设置独立的银行账户。六是大多数服务主体配备了专门的会计人员。未进行专门财务管理的服务主体仅占样本总数的7.15%,以委托外部会计机构代理记账的主体约占10%,其余的大部分主体均聘请了专门的会计人员。

3.分组变量:服务覆盖范围

合理确定服务覆盖范围(即服务半径)是实现服务规模化的重要前提,受资源配置效率、地理环境、市场容量和主体类型等因素的影响,主体对服务范围的选择有所不同(张琛等,2020),而其规范化效应也可能因此存在差异。从质量效应来看,服务范围较大的主体,其规范化的质量效应可能更强。由于大多数服务的产出结果不可即时观测,服务质量难以及时判断,这种时滞性导致外地服务商对产出结果的责任意识更弱,部分主体可能出现道德风险等问题(李宁等,2020)。此时,服务供给规范化的提升可以完善有关服务质量的激励机制,如在契约协商中将产出与服务价格挂钩等。从收益效应来看,服务覆盖范围与规范化的收益效应可能有内在联系。农业的分散化经营特性使得信息获取成本客观存在,为了增加自身服务收入,服务范围越大的主体可能越需要提高服务供给的规范化水平,从而降低市场信息的不对称程度和客户寻求服务的信息费用,促进交易的达成;而在成本上,跨区服务主体的规范化成本相比近距离服务的主体也要更高,一方面是缔约和人员培训等执行规范化流程的事前交易成本增加;另一方面,即使事前进行相关约定,事后发生逆向选择和道德风险的概率也更高(罗必良,2017)。当然,若在该范围内经营的成本超过收益,主体可能会选择退出当前这一服务区域、缩小自身服务半径。以农机服务为例,马九杰等(2019)在对某跨区作业的农机服务主体进行案例研究时发现,跨区域服务发生纠纷产生的巨额交易费用最终使该主体将服务范围回缩于本乡镇内,选择与本地服务对象建立长期合作关系。据此,有必要将服务范围作为分组变量来探究服务主体规范化效应的异质性。本文根据服务主体所在地为基准,将服务范围分为“服务超出本区县”、“服务仅覆盖本区县”、“服务仅覆盖本乡镇”三个层次。样本数据显示,三个服务范围的样本比例分别为27.11%、36.44%和36.44%。

4.控制变量

参考现有研究(姜长云,2016;梁巧和白荣荣,2021),本文选取服务主体的研究开发及技术引进与改造费用、三品一标数量、商标数量和专利数量等代表技术水平与市场竞争力的指标,作为服务质量的控制变量;选取服务主体的资产规模、直接服务户数等代表主体盈利能力和业务规模的指标,作为服务净收益的控制变量。同时,考虑到分工深化可能会导致资源分散或产生范围经济从而影响服务质量和净收益,并考虑到上一期净收益可能对当期质量和净收益产生“冲击效应”,本文将服务主体所提供的服务种类数量和前一期服务净收益两个指标同时加入两个方程中。需要说明的是,质量决策主要取决于投入;基于服务质量与服务收益的发生顺序,本期净收益可能与本期质量相关,而与上期质量相关性不大,因此不考虑加入服务质量滞后项。此外,本文还将引入地区类型与经营方式的变量,以控制无法观测的地区和经营方式因素对回归结果的影响。

四、实证结果与分析

(一)模型设定

已有文献表明,联立方程模型不仅能有效解决内生性问题,而且还可以分解出各变量之间相互影响的作用渠道;而三阶段最小二乘法(3SLS)是联立方程模型的一种完全信息估计方法,相比两阶段最小二乘法(2SLS)估计具有更好的渐进有效性(Cheng 和 Wang,2007)。就本文所探讨的服务主体规范化水平与服务质量、服务收益之间的关系而言,运用三阶段最小二乘法估计可以有效解决服务质量与服务收益之间潜在的内生性问题(Wooldridge,2010)。因此,本文在方程设定时将服务质量和服务收益作为系统内生变量,在两个方程中分别加入服务收益与服务质量作为对方的内生解释变量,并在两个方程中加入核心解释变量和其他控制变量,以探讨农业社会化服务主体规范化的服务质量与收益效应。同时,为解决主体规范化水平对于服务质量和服务收益的内生性问题,本文选取工具变量法对模型进行修正。方程式表达如下,其中,式(1)为服务质量方程,式(2)为服务收益方程:

Quality=β11lnProfit+β21X+β31lnProfit(t-1)+β41Ser_num+β51Z1+η1+φ1+ε1

(1)

lnProfit=β12Quality+β22X2+β32X+β42lnProfit(t-1)+β52Ser_num+β62Z2+η2+φ2+ε2(2)

其中,主体规范化水平X为核心解释变量,为了考察其与服务净收益间可能存在的“U”形关系,将规范化综合指标的二次项X2增加为核心变量。Quality为服务质量,lnProfit为服务净收益的自然对数。两个方程中同时加入服务种类数量Ser_num、上年度服务净收益的对数lnProfit(t-1)以及地区虚拟变量η和经营方式虚拟变量φ,Z1和Z2分别代表影响服务质量和服务收益的其他控制变量,ε1和ε2为随机扰动项。

(二)基础回归

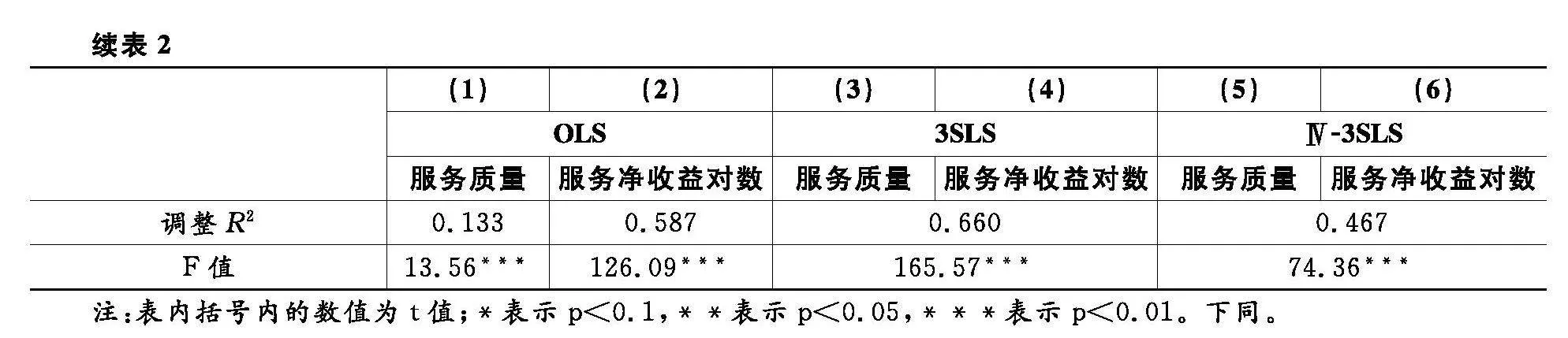

使用联立方程模型前,采用DWH检验方法对服务质量和服务收益两个方程进行联立性检验。结果显示,服务净收益对数与服务质量之间的DWH值分别为0.000和0.057,均小于0.1,即因变量之间存在显著的内生关系,两个方程具有联立性。随后对总体样本进行OLS和3SLS估计,模型(1)与模型(2)是将两个方程分别作为单一方程进行OLS估计的结果。数据显示,在核心自变量与两个被解释变量的关系上,服务主体规范化与服务质量在1%的水平上显著正相关,与服务净收益对数之间无显著关系。由于两个被解释变量间存在内生性,应重点关注将两者内生关系考虑在内的三阶段最小二乘法估计情况。模型(3)与模型(4)所展示的3SLS估计结果显示,规范化二次项对净收益对数的影响不显著,主体规范化水平正向影响服务质量和净收益,显著水平分别为1%和5%。从控制变量来看,上年度净收益和主体提供的服务种类数量对服务质量和当期净收益均存在显著正向影响。此外,服务质量还与主体在研究开发、技术引进与改造中的经费投入以及商标注册数呈正相关,与专利申请数呈负相关;服务净收益还与直接服务的户数和资产规模正相关。

(三)工具变量回归

本文虽然通过联立方程模型处理了服务质量与服务净收益之间的内生关系,但在方程系统中,核心解释变量主体规范化水平与两个被解释变量之间仍然可能存在由于反向因果和遗漏部分变量而导致的内生性问题。就规范化程度与服务净收益而言,规范程度越高的主体其服务净收益可能越高,而净收益高的主体也可能会进一步提升其在服务供给上的规范程度,二者形成一个相互加强的关系,3SLS的估计结果在可信度和准确性上有待商榷。故本文采用工具变量法对模型进行更准确的估计。参考相关研究中工具变量的寻找方法,本文将收集样本的规范化水平以地级市为单位取平均值,在计算中剔除样本本身的数值,生成“除本主体之外的全市服务主体平均规范水平”作为工具变量。一方面,全市平均的农业服务主体规范化水平会通过同行效应或消费者市场倒逼而影响单个主体的服务供给规范化决策;另一方面,市场规范化氛围对于单个主体自身的服务质量与净收益没有直接影响,即满足相关性与外生性条件。在弱工具变量检验中,规范化对服务质量的稳健F统计量(Robust F)估计值为59.649,规范化二次项和一次项对服务收益的稳健F统计量估计值分别为28.960和24.998,均大于临界值10且在1%的显著水平上拒绝弱工具变量假设。进一步使用对弱工具变量更不敏感的有限最大似然方法(LIML)对两个方程进行估计,两个方程中工具变量的LIML和2SLS估计系数均十分接近,则进一步说明可以接受不存在弱工具变量的假定。

于是,本文使用工具变量的三阶段最小二乘法进行估计。由模型(5)和模型(6)可知,纠正内生性偏误后,主体规范化与服务质量的关系虽然在显著性上有所下降,但其仍然对服务质量存在显著的正向促进作用,由此验证了本文假说H1的判断,即农业社会化服务主体规范化水平正向影响其服务供给质量。同时,主体规范化程度与服务净收益对数间不再是线性关系,随着主体规范化水平的增加,服务净收益呈现出先减少后增加的趋势(拐点为X= 0.522),前半段的负向关系可能由于内生性问题的存在而未被模型(4)所识别。由此,假说H2得以验证,即农业社会化服务主体规范化水平与服务净收益呈“正U”形关系。从服务净收益对数的拐点所处位置来看,有3.36%的主体处于“U”形曲线左侧的规范化规模收益递减阶段,其余主体均处于规范化规模收益递增的阶段。同时,提供的服务种类数量、拥有的专利数和直接服务户数对产出结果的影响不再显著,说明若不处理内生性将高估这些变量对服务质量和收益的影响。此外,其余控制变量的方向和显著性与基础3SLS回归中的结果大体一致,不做赘述。

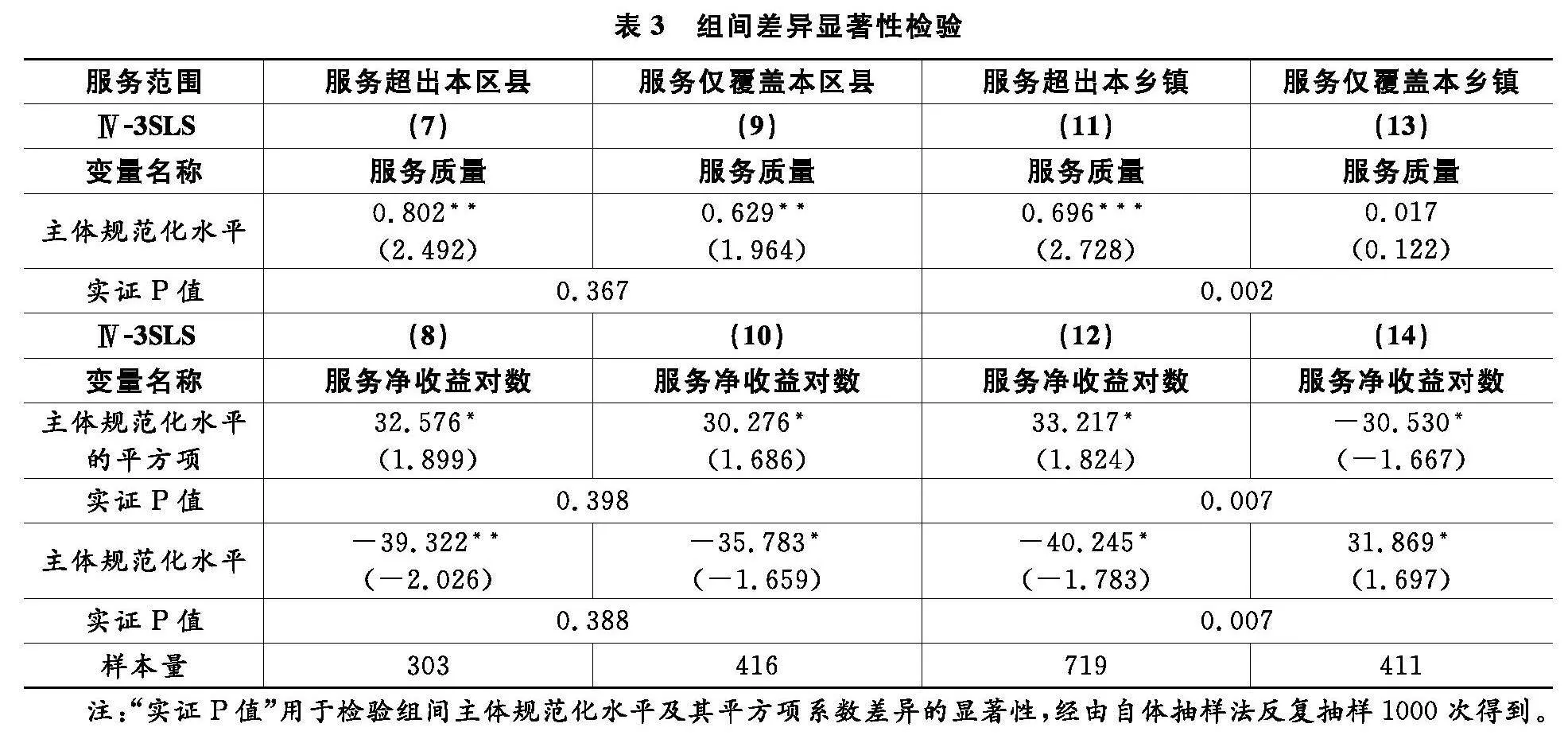

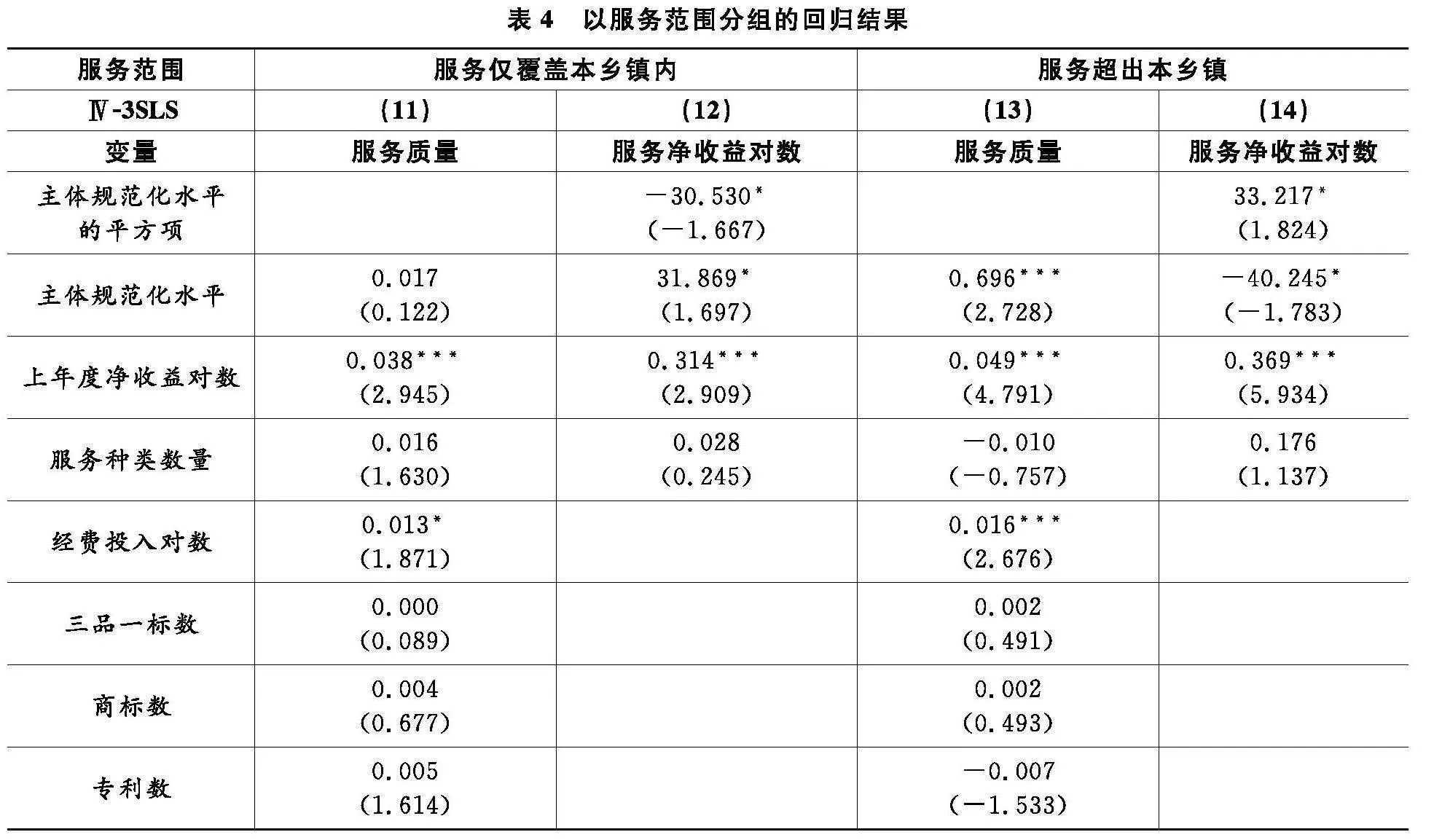

(四)基于服务范围的异质性分析

为探究主体规范化的效应是否因其服务范围不同而存在异质性特征,本文对服务覆盖范围进行了分组估计。模型(7)和模型(8)、模型(9)和模型(10)、模型(11)和模型(12)、模型(13)和模型(14)分别对应“服务超出本区县”、“服务仅覆盖本区县”、“服务超出本乡镇”和“服务仅覆盖本乡镇”四组回归结果。对比发现,对于前三组样本的社会化服务主体,其规范化的效应与总体样本回归中趋势相同,即规范化水平促进服务质量提升,与净收益呈“正U”形关系;而服务范围仅覆盖本乡镇的这部分主体则有所差异,其规范化水平对服务质量无显著影响,且与服务净收益呈“倒U”形关系。由于通过简单比较不同组间的估计值和显著水平来判断组间差异的显著性是缺乏统计检验支持的,因此,本文采用Hansen(1999)提出的自体抽样法(Bootstrap)计算出的实证P值来进行检验,其含义为实际观察到的组间系数差异可能出现的概率。结果表明,服务范围超出本区县和服务仅覆盖本区县的主体,其规范化效应不存在显著差异(基于自体抽样法的系数差异检验的实证P值均大于10%);而服务超出本乡镇与服务仅覆盖本乡镇的主体相比,其规范化及其平方项的系数差异检验的实证P值均小于1%,即这两组主体规范化的质量与收益效应存在显著差异。由此判断,主体规范化效应以乡镇为服务边界存在明显的异质性特征。

上述结果表明,对于仅服务于本乡镇的主体而言,其规范化水平对服务质量无显著影响,与服务净收益对数之间呈“倒U”形关系。质量效应方面,主体通过规范服务供给来提升服务质量效果不明显,可能是由于在当前农业技术进步、农村社会边界逐步打开的背景下,乡镇内的人际社会资本提高,此时相比于设定正式的制度规范,社会关系网络对市场主体的监督和激励作用可能更为有效,对此本文不再做深入验证。收益效应方面,主体规范化水平与服务净收益对数之间以X=0.522为拐点呈“倒U”形关系,从曲线两侧分布来看,只有3.89%仅服务于本乡镇的主体处于规范化规模收益递增的阶段,其余主体均处于规范化的规模收益递减阶段,这意味着服务于本乡镇内的主体可能无需在高度规范的情况下实现高收益。结合现实情况,由于客户的信息搜寻和识别成本随空间距离的扩大而增加,而社会网络能有效降低本地信息不对称的程度,所以部分服务需求方宁愿选择收费更高的本地服务商,其愿意支付的费用包含了风险的溢价(仇童伟,2019)。相应地,服务提供者可以与本地客户建立基于信任的关系型合约来促进更大的服务收益,而无需花费大量成本去提升服务供给规范并与客户缔结严格的市场型合约。综上,服务范围在乡镇内的主体,其规范化水平不会对服务质量产生显著影响,且存在合适的区间以实现服务净收益最大化,一旦超出该范围,进一步提升规范化水平将导致净收益下降。

对于服务范围超出本乡镇的主体而言,其规范化效应的方向与总体样本回归结果基本一致。在质量方程中,主体规范化水平的显著性和系数均有所提高,即对于服务范围更大的主体,通过提高服务供给规范化水平可以较大程度提升其服务质量。在收益方程中,主体服务供给的规范化水平与净收益对数之间以X= 0.606为临界点呈现“正U”形关系。这说明,在规范化初期,服务主体出于可持续经营的考虑将加大服务供给规范化的力度,使自身获得合法性并将信息广泛传递给服务需求方,以促进市场交易的发生,故在此时期服务主体常常可能做出与短期利益最大化目标不符的决策(North,1987)。但随着主体规范化在促进市场交易、提升市场竞争力、形成服务规模经济、及时修正服务供给决策和获取外部资源等方面做出的努力所产生的正面作用,净收益会随之提升。数据显示,14.87%的服务主体位于拐点左侧,即服务净收益随服务规范化水平的提升而下降的阶段。这一比例相较于全样本回归中的更大,可能是由于在超出本乡镇的服务范围下提升规范化水平需要支付更高的交易成本,以至于服务规范化的规模不经济区间相对更大。综合而言,服务范围超出乡镇的主体,只有当规范化达到一定水平后,其规范化的质量与净收益效应才能同时得到正向提高(见表4)。

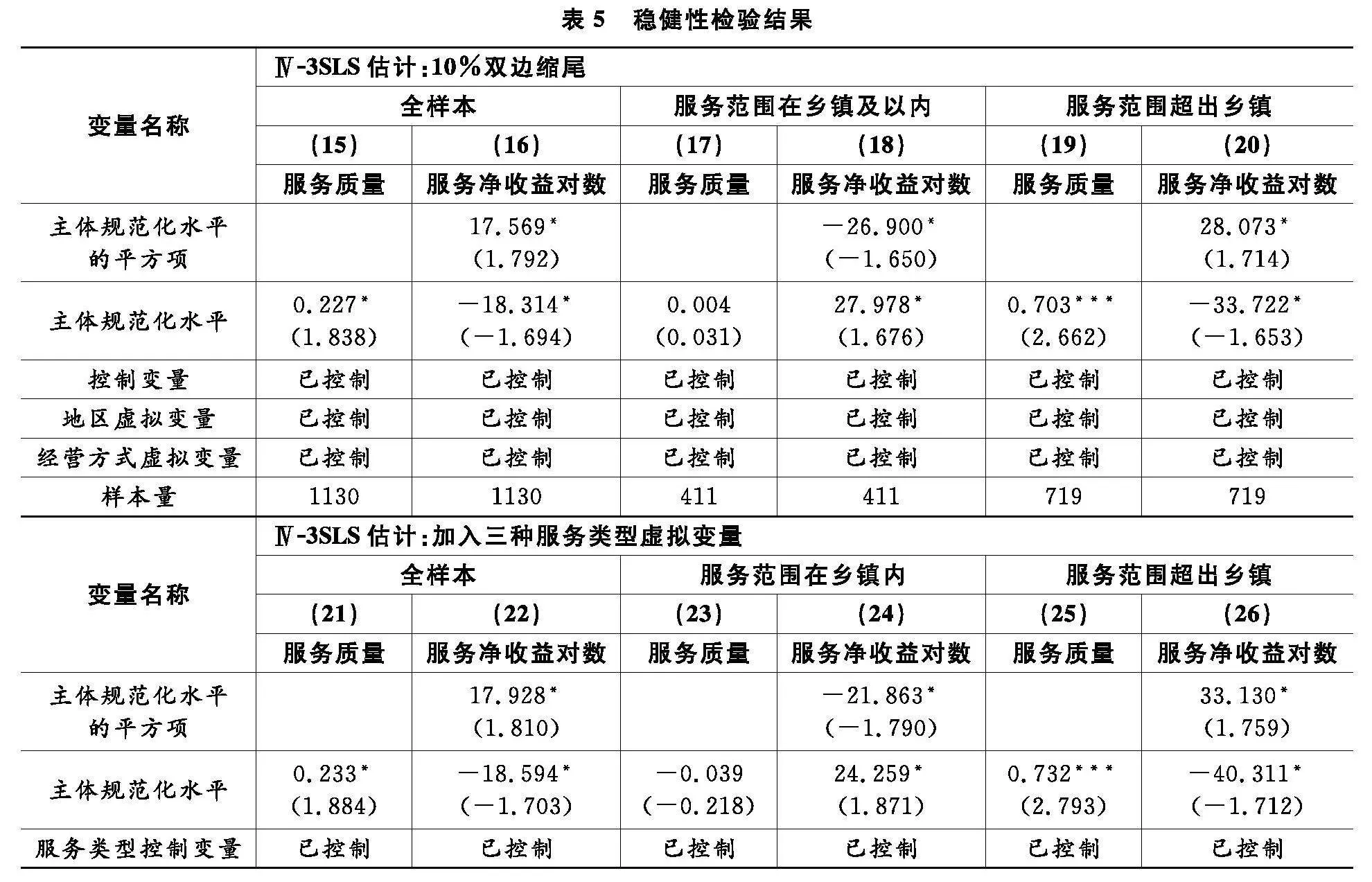

(五)稳健性检验

为了证明上述模型结论的稳健性,尤其是为排除少数极值对于结论的干扰,本文对经费投入、资产规模、直接服务户数和上年度服务净收益四个取对数处理的控制变量进行10%分位的双边缩尾处理。此外,考虑到服务类型对主体规范化效应的潜在影响,本文参考穆娜娜等(2016)对农业社会化服务的分类方式,构建虚拟变量“从事产前服务”、“从事产中服务”与“从事产后服务”在模型中加以控制,以探究结果是否稳健。模型(15)~模型(20)和模型(21)~模型(26)分别为两种处理下的3SLS联立方程回归结果,结果均与前文基本吻合:一方面,农业社会化服务主体规范化水平与服务质量正相关,与服务净收益呈“正U”形关系;另一方面,以乡镇为边界的异质性特征仍然存在。对于服务范围仅在乡镇内的主体而言,主体规范化对服务质量无显著影响关系,与服务净收益呈“倒U”形关系;对于服务范围超出乡镇的主体来说,主体规范化的质量效应显著为正,其收益效应呈“正U”形。在两个稳健性检验的收益效应中,全样本与分组样本估计的拐点位置分别为0.521、0.520、0.600和0.519、0.555、0.608,与原3SLS回归结果的拐点0.522、0.522、0.606的波动范围均在7%以内,进一步说明前文回归结果较为稳健(见表5)。

五、结论与启示

提升服务主体规范化水平是加强农业社会化服务体系建设的重要任务,也是推进以小农户为基本面的中国农业走向现代化的微观前提。本文基于千余家农业社会化服务主体的调查数据,探究了服务主体规范化的服务质量与收益效应,主要研究结论如下:第一,总体而言,服务主体规范化水平会促进其服务质量的提升,同时服务净收益与规范化水平呈“正U”形关系。第二,当服务主体规范化水平发展到一定阶段后,进一步提升规范水平能够带来服务质量与收益的同时提高。第三,服务主体规范化的质量与收益效应会随着服务区域的扩大而产生差异,其中乡镇范围可能是出现异质性的主要边界。这些发现,对于认识农业社会化服务主体规范化发展与其服务质量及收益效应的关系具有重要的参考意义。

面向建设农业强国的目标,提升农业社会化服务主体规范化水平是推动服务带动型适度规模经营的重要举措,也是新时代农业高质量发展和中国式农业现代化的重要政策导向。以上研究结论主要有以下三点政策含义:一是,重视农业社会化服务主体规范化的作用,肯定适度范围内服务供给规范的质量与收益效应。倡导主体在服务供给各环节采取规范化的市场行为,发挥契约管理、服务过程管理和财务管理规范对服务质量及收益的提升作用。二是,倡导主体提升服务供给规范化水平的同时,给予一定资源支持其度过前期的规范化规模不经济阶段。建立扶持机制,适当放低政策资源支持对主体规范化水平的门槛要求,优先支持其解决生存问题,再进一步引导主体规范化发展。三是,社会化服务体系规范化的制度建设不能“一刀切”,要参照服务范围制定不同的标准。充分考虑不同服务范围的主体的规范化效应,尊重其实现净收益最大化的规范化决策,尤其面对仅服务于本乡镇的主体,在保证一定质量的前提下,避免干预其规范化决策,防止损害主体的经营积极性及利益。

参考文献:

[1] 阿维纳什·迪克西特,2007:《法律缺失与经济学可供选择的经济治理方式》,郑江淮等译,北京:中国人民大学出版社。

[2] 邓悦、吴忠邦、罗连发,2023:《农业机械化促进了农民增收吗?——基于农村人力资本调节效应的分析》,《南京农业大学学报(社会科学版)》第1期。

[3] 高强、孔祥智,2013:《我国农业社会化服务体系演进轨迹与政策匹配:1978—2013年》,《改革》第4期。

[4] 国家发展改革委宏观院和农经司课题组,2016:《推进我国农村一二三产业融合发展问题研究》,《经济研究参考》第4期。

[5] 胡凌啸、周应恒、武舜臣,2019:《农资零售商转型驱动的土地托管模式实现机制研究——基于产业链纵向整合理论的解释》,《中国农村观察》第2期。

[6] 黄祖辉,2018:《改革开放四十年:中国农业产业组织的变革与前瞻》,《农业经济问题》第11期。

[7] 冀名峰,2018:《农业生产性服务业:我国农业现代化历史上的第三次动能》,《农业经济问题》第3期。

[8] 江帆、宋洪远、高鸣,2022:《农业生产托管保障国家粮食安全的理论分析——基于生成逻辑的视角》,《农业现代化研究》第1期。

[9] 姜长云,2016:《关于发展农业生产性服务业的思考》,《农业经济问题》第5期。

[10] 孔祥智、徐珍源、史冰清,2009:《当前我国农业社会化服务体系的现状、问题和对策研究》,《江汉论坛》第5期。

[11] 李宁、周琦宇、汪险生,2020:《新型农业经营主体的角色转变研究:以农机服务对农地经营规模的影响为切入点》,《中国农村经济》第7期。

[12] 梁巧、白荣荣,2021:《农民合作社组织规模与绩效的关系探究》,《经济学家》第8期。

[13] 刘凤芹,2003:《不完全合约与履约障碍——以订单农业为例》,《经济研究》第4期。

[14] 芦千文、吕之望,2019:《中国农机作业服务体系的形成、演变与影响研究》,《中国经济史研究》第2期。

[15] 栾健、韩一军、高颖,2022:《农业生产性服务能否保障农民种粮收益》,《农业技术经济》第5期。

[16] 罗必良,2017:《论服务规模经营——从纵向分工到横向分工及连片专业化》,《中国农村经济》第11期。

[17] 罗明忠、邓海莹,2020:《风险偏好何以影响农机社会化服务契约选择?——以小麦收割环节为例》,《农林经济管理学报》第1期。

[18] 马九杰、赵将、吴本健、诸怀成,2019:《提供社会化服务还是流转土地自营:对农机合作社发展转型的案例研究》,《中国软科学》第7期。

[19] 马增林、王娇,2018: 《乡村振兴战略背景下农村企业管理规范化研究》,《学习与探索》第3期。

[20] 穆娜娜、孔祥智、钟真,2016:《农业社会化服务模式创新与农民增收的长效机制——基于多个案例的实证分析》,《江海学刊》第1期。

[21] 彭建仿、胡霞,2021:《农业社会化服务供应链构建:管理框架与组织模式》,《华南农业大学学报(社会科学版)》第4期。

[22] 仇童伟,2019:《农业服务的差异化定价机制何以存在? 》,《制度经济学研究》第1期。

[23] 舒化鲁编著,2004:《企业规范化管理标准体系》,北京:中国人民大学出版社。

[24] 卫海英、骆紫薇,2014:《中国的服务企业如何与顾客建立长期关系?——企业互动导向、变革型领导和员工互动响应对中国式顾客关系的双驱动模型》,《管理世界》第1期。

[25] 徐旭初、吴彬,2017:《〈农民专业合作社法〉的规范化效应检视》,《东岳论丛》第1期。

[26] 杨宜音,2008:《关系化还是类别化:中国人“我们”概念形成的社会心理机制探讨》,《中国社会科学》第4期。

[27] 张琛、黄斌、钟真,2020:《农业社会化服务半径的决定机制:来自四家农民合作社的证据》,《改革》第12期。

[28] 张琛、孔祥智,2018:《组织合法性、风险规避与联合社合作稳定性》,《农业经济问题》第3期。

[29] 张琛、孔祥智、左臣明,2023:《农村人口转变与农业强国建设》,《中国农业大学学报(社会科学版)》第6期。

[30] 张红宇,2019:《农业生产性服务业的历史机遇》,《农业经济问题》第6期。

[31] 张五常,2014:《经济解释》(第4版),北京:中信出版社。

[32] 钟真、雷丰善、刘同山,2013:《质量经济学的一般性框架构建——兼论食品质量安全的基本内涵》,《软科学》第1期。

[33] 朱荣恩,2001:《建立和完善内部控制的思考》,《会计研究》第1期。

[34] Baake,P. and Schlippenbach,V.,2011,Quality Distortions in Vertical Relations,Journal of Economics,103(2): 149-169.

[35] Blind,K.,2004,The Economics of Standards: Theory,Evidence,Policy. Cheltenham,UK: Edward Elgar,39-52.

[36] Calabrese,A.,2012,Service Productivity and Service Quality: A Necessary Trade-off?,International Journal of Production Economics,135(2): 800-812.

[37] Cheng,H. and Wang,S.,2007,Lag-augmented Two- and Three-stage Least Squares Estimators for Integrated Structural Dynamic Models,Econometrics Journal,10(1):49-81.

[38] de Vries,H. J.,Slob,F. J. C. and Zuid-Holland,V. G.,2006,Best Practice in Company Standardization,International Journal of IT Standards and Standardization Research,4(1): 62-84.

[39] Dixit,A. K. and Stiglitz,J. E.,1977,Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity,The American Economic Review,67(3): 297-308.

[40] Grnroos,C. and Ojasalo,K.,2004,Service Productivity: Towards a Conceptualization of the Transformation of Inputs into Economic Results in Services,Journal of Business Research,57(4): 414-423.

[41] Han,S. K.,1994,Mimetic Isomorphism and Its Effect on the Audit Services Market,Social Forces,73(2): 637-664.

[42] Hagan,C. M.,Konopaske,R.,Bernardin,H. J. and Tyler,C. L.,2006,Predicting Assessment Center Performance with 360-degree,Top-down,and Customer-based Competency Assessments,Human Resource Management,2006,45(3):357-390.

[43] Hansen B. E.,1999,Threshold Effects in Non-dynamic Panels: Estimation,Testing,and Inference,Journal of Econometrics,93(2): 345-368.

[44] Henriksen,I.,Hviid,M. and Sharp,P.,2012,Law and Peace: Contracts and the Success of the Danish Dairy Cooperatives,Journal of Economic History,72(1): 197-224.

[45] Lerner,J. and Tirole,J.,2014,A Better Route to Tech Standards,Science,343(6174): 972-973.

[46] Meyer,J. W. and Rowan,B.,1977,Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony,American Journal of Sociology,83(2): 340-363.

[47] North,D. C.,1987,Institutions,Transaction Costsand Economic Growth,Economic Inquiry,25(3): 419-428.

[48] Tallman,S.,1990,Managing across Borders: The Transnational Solution,Journal of International Business Studies,21(1): 156-159.

[49] Tornikoski,E. T. and Newbert,S. L.,2007,Exploring the Determinants of Organizational Emergence: A Legitimacy Perspective,Journal of Business Venturing,22(2): 311-335.

[50] Wooldridge,J. M.,2010,Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data,Cambridge,MA: MIT Press,213-225.

Study on the Quality and Benefit Effects of the Standardization

Development of Agricultural Service Entities

—Survey Based on 1147 Agricultural Socialized Service Entities

Dai Rao,Zhong Zhen and Liu Yuting

(School of Agricultural Economics and Rural Development,Renmin University of China)

Abstract:The standardized development of agricultural socialized service entities is an important initiative to promote service-driven moderate-scale operations and is a critical policy direction for the high-quality development of agriculture and the modernization of agriculture with Chinese characteristics in the new era. The simultaneous enhancement of service quality and net service income through service standardization is pivotal. This paper presents an in-depth analysis of the quality and revenue effects of

the standardized development of entities based on microdata from 1147 agricultural socialized service entities across 18 provinces in China. Results indicate a positive correlation between service quality and the level of standardization,while net service income exhibits a “positive U-shaped” relationship with standardization,suggesting that enhancing standardization can improve both service quality and net income once it reaches a certain stage of development. Moreover,the effects of standardization on quality and income display significant heterogeneity with townships as boundaries. These findings offer insights for the standardization of agricultural services and the regulatory decisions concerning service entities.

Key Words: agricultural socialized service ;entity standardization development; quality effect; income effect

■责任编辑 邓 悦