数字经济发展与农民工就业质量:契机与困境

2024-08-09许清清王丽云江霞

摘 要:

数字经济的发展为农民工高质量就业注入了新动能,为其转型升级提供了契机,但同时也带来了新困境。基于2018年中国家庭追踪调查(CFPS)数据,采用HLM模型从多层视角剖析了数字经济对农民工就业质量的影响及其内在机制,并揭示了农民工就业质量各个维度的实际问题。研究结果表明,数字经济在宏观层面优化了就业结构,在微观层面促进了弱关系社会资本以及人力资本的积累,进而显著改善了农民工的就业质量,尤其是在收入水平提升和劳动合同签订率方面;但也存在部分低收入农民工无法享受“数字收入红利”以及“灵活化”劳动合同的问题。数字经济对工作时间的影响表现出双向效应,数字经济的快速发展所催生的新型职业岗位和劳动关系模式,也暴露出劳动保障缺失的制度漏洞。异质性分析进一步表明,数字经济会对具有某些特征的农民工群体产生偏向性,会加剧农民工内部的不平等。最后针对性地提出了改善农民工就业质量的政策建议。

关键词:数字经济;农民工;就业质量;多层线性模型

DOI:10.13948/j.cnki.hgzlyj.2024.03.004

许清清,青岛大学经济学院,电子邮箱:xuqingqing@qdu.edu.cn;王丽云,四川大学经济学院,电子邮箱:leeyun1218@163.com;江霞,青岛大学经济学院,电子邮箱:xiajiang02@hotmail.com。本文受教育部国家社科基金一般项目(19BSH085)的资助。感谢匿名审稿人对本文提出的意见,文责自负。

一、引言

数字经济这一核心生产要素,已经渗透到了就业领域的各个环节(戚聿东等,2020),成为就业领域的新增长点,并对就业结构、规模、质量等诸多方面产生了深刻而广泛的影响。据《中国数字经济发展与就业白皮书(2019年)》显示,2018年我国数字经济领域就业岗位为1.91亿个,占同年全国总就业人数的近1/4,同比增长率为11.5%,明显高于同期全国总就业规模增速。在这一背景下,数字经济被社会寄予厚望,通过数字经济带动和赋能高质量就业成为中国政府托底就业大盘和提振经济增长的重要政策选项(孟祺,2021)。然而,在我国劳动力市场中占据着重要份额的农民工群体的就业质量状况并不乐观。根据《2021年农民工检测调査报告》显示,农民工的收入水平仅为同期城镇就业人员的一半左右,非稳定就业比例高达61%,而且面临着工作时间长、社会保障缺失、工作权益难以维护等问题。因此,在数字经济时代,农民工的机遇与挑战并存。那么,数字经济的发展为农民工就业质量的改善带来了何种新契机,以及农民工的高质量就业又遇到了哪些困境?这是本文探讨的核心议题。

对于数字经济能否助力农民工高质量就业,学界一直存在着悖论与争议。一方面,数字经济通过创造新的就业机会、提升劳动效率等方式为农民工的高质量就业提供了契机。数字经济为中小企业的成长和新兴产业的壮大创造了有利环境,激发了“蒲公英效应”。这不仅为农民工提供了更多传统与新兴就业岗位(林龙飞和祝仲坤,2022),也为农村劳动力、女性和残疾人等社会弱势群体提供了更多参与市场竞争和实现自我价值的机会,从而推动了就业环境的公平性和包容性。互联网技术的普及为农民工提供了获取就业信息的便利,同时也为其技能提升提供了有效途径,为获得更高质量的就业机会奠定了基础(张广胜和王若男,2023)。此外,数字技术提高了劳动者的生产效率,使他们能够在更短的时间内完成更多工作,这能够缩短工作时间并提高收入(朱统和马国旺,2022;程虹等,2020),有助于缓解过度劳动的问题(郭凤鸣,2020)。已有研究表明,数字经济在提升农民工就业质量综合指数方面发挥了积极作用(林龙飞和祝仲坤,2022;彭丽娜等,2023;王若男和张广胜,2023;张广胜与王若男,2023)。然而,另一方面,数字经济的快速发展也给农民工带来了技能要求提高、就业市场边缘化风险增加、劳动市场结构性变化等方面的问题。数字经济的发展正在重塑劳动市场的需求,对农民工提出了更高的专业技能和数字素养要求(邓悦和蒋琬仪,2022)。难以适应数字化转型的农民工可能会面临被淘汰或边缘化的风险,这不仅会加剧劳动者之间的不平等,还可能形成“数字鸿沟”。随着对劳动密集型和中技术密集型职位需求的减少,以及对高技术密集型职业和服务业工作需求的增加(孟祺,2021),结构性失业的现象可能会出现。此外,数字化的发展也可能导致工作与生活之间的界限模糊,使工作时间无形中被延长(戚聿东和刘翠花,2021)。在数字化的大背景下,就业人员尤其是农民工可能会面临权益模糊和福利保障滞后的问题,这些问题可能会加剧他们的不稳定性,从而不利于他们在劳动市场中的表现(林龙飞和祝仲坤,2022)。

随着数字经济的发展,就业质量的概念不再局限于单一的基础维度,而是包含劳动者的就业保障、劳动强度、劳动收入等多个方面,综合反映了劳动者在就业过程中的整体福祉。特别是在数字经济浪潮下,这种多维度质量分析尤为重要,数字经济渗透到了经济社会生活的方方面面,对劳动力市场产生了多维度的影响,引发了包括就业形态变化、工作内容升级以及劳动关系重构等多方面的变革。然而现有研究大多关注数字经济发展或数字技术应用对农民工收入、工作时间等单一方面的影响(郭凤鸣,2020),对农民工就业质量的综合性分析不足。鉴于数字经济发展可能成为提升农民工就业质量的重要契机,本研究进一步探究了以下问题:数字经济具体改善了就业质量的哪些方面?其作用又是通过何种机制得以实现?在如今数字经济的大背景下,农民工的就业质量仍面临哪些挑战?厘清这些问题,对于制定有针对性的政策措施、优化农民工的就业环境,以及提升其整体生活质量具有重要意义。

通过梳理上述文献,学者们虽从不同层面和角度探讨了数字经济发展对劳动力市场的影响。然而,现有研究仍存在以下几点不足:首先,关于数字经济与就业质量的研究大多基于单一的宏观层面或微观层面,缺乏宏微观相结合的分析框架和方法,难以全面揭示数字经济对就业质量影响的内在机制。其次,关于数字经济对农民工这一特殊群体就业质量的影响,现有研究仍处于初步探索阶段,通常只关注数字经济对就业质量综合指标的整体影响,大多反映数字经济给农民工就业质量带来的契机;而未对构成就业质量的各个具体维度进行深入分析,难以揭示农民工就业质量存在的实质性问题。鉴于此,本文从多层视角探讨了数字经济对农民工就业质量及其各个维度的影响和作用机制,识别潜在的质量问题,并在此基础上提出了相应的政策建议,以期为促进农民工高质量就业和实现城乡共同富裕提供学术参考。

本文的创新之处主要体现在以下几个方面:一是更细致地考察了数字经济对农民工就业质量各个维度的影响,并识别了其中存在的质量问题。二是充分考虑了数字经济对农民工就业质量影响的多维性和复杂性,采用多层线性模型,将个体家庭层面和地区层面的因素纳入统一的分析框架,有效地处理了数据中存在的层次结构和嵌套关系,避免了估计结果偏误和效率损失。三是从个体层面和省级层面分别探讨了数字经济对农民工就业质量的影响路径,并分析了其影响的异质性特征。

二、理论假设

数字经济作为一种基于信息技术和数据资源的创新型经济形态,使生产要素的配置和组合方式发生了根本性的变革,推动了生产效率的提高、市场竞争的激化、就业结构的优化、劳动关系的多元化等。这种变革对农民工的就业质量水平和特征产生了深远的影响,既有利于提高农民工的收入和福利,也可能增加农民工的不稳定性和不平等性等。

一方面,数字经济的发展为农民工就业质量的改善带来了契机。数字技术为农民工提供了高效便捷的工作方式,减少了重复性和低附加值的劳动,减轻了他们的身心负担(孙继国和柴子涵,2023)。同时,劳动生产率和附加值的增加也提高了他们的收入水平。数字经济还拓宽了就业新领域,为不同地区、不同群体、不同劳动层次的农民工提供了更多样、更灵活、更智能的就业选择(郭凤鸣,2020),有助于缓解农民工的过度劳动问题,同时满足他们多元化的就业需求和发展期待。此外,互联网为农民工提供了获取信息和维权的渠道,使他们能够更有效地反映诉求与困境,寻求解决方案和支持,进而提高就业质量和福利水平(宋林和何洋,2020)。

另一方面,数字经济也给农民工就业质量带来了新的挑战与困境。首先,数字技术的发展和应用改变了农民工的劳动环境和劳动方式,使他们不仅需要适应更复杂的劳动条件,还要应对更加不规律和不确定的工作时间所带来的劳动风险(胡京,2020)。灵活的工作方式使工作与生活的界限变得模糊,导致隐性工作时间延长,进一步增加了工作压力和劳动强度,对农民工的身心健康和生活质量产生了负面影响(戚聿东和刘翠花,2021)。其次,工作内容的多变性使农民工难以保持技能和知识的及时更新,这影响了他们的竞争力和收入水平。最后,工作地点的不确定性和分散性导致劳动关系变得模糊且脆弱,这加剧了劳动关系主体间的利益冲突,并对劳动权益保护、劳动争议处理和劳动标准的制定提出了新的要求和挑战(戚聿东等,2021)。基于此,提出假设1:

H1:数字经济对农民工的就业质量产生了多维度的影响,既包括正向的促进效应,也包括负向的抑制效应。

数字经济对就业质量的影响路径可以从宏观和微观两个层面进行分析。在宏观层面,数字经济有助于优化就业结构,创造更多的就业机会,提高农民工的收入水平。在微观层面,数字经济能够促进农民工社会资本和人力资本的积累,提升他们的就业能力。

从宏观角度来看,数字化技术在第三产业的高度渗透,推动该产业成为经济增长的主要引擎。这一过程引发了产业结构的变换,并使不同产业对就业的拉动能力呈现显著分化(崔岩,2023),带动了就业结构的转型。一些传统产业和低端制造业等劳动密集型、中低技术密集型产业的就业空间受到压缩(Acemoglu和Restrepo,2018),而一些生产性服务业以及消费性服务业等新兴产业存在对劳动力的旺盛需求。这些新兴产业的出现为农民工提供了获得更高收入的工作机会(崔岩和黄永亮,2023),为他们实现高质量就业提供了契机(戚聿东等,2020)。同时,为了适应就业结构升级的要求,农民工会主动或被动地参加相关的教育与培训(Wu和Yang,2022)。这种教育与培训活动在很大程度上促进了农民工人力资本水平的提升,增强了他们的就业竞争力和灵活性,有利于他们向更高效率和更高技能要求的就业领域流动。随着教育和技能水平的提高,农民工也能够享受到更高的收入、更稳定的职位、更完善的社会保障和更良好的职业发展前景,从而获得更高水平的就业质量。基于此,提出假设2:

H2:数字经济通过优化就业结构改善了农民工的就业质量。

从微观角度来看,数字经济通过互联网等技术手段,促进了农民工社会资本和人力资本的积累。一方面,互联网的使用拓宽了农民工的社会网络(丁述磊和刘翠花,2022),有助于他们获取高质量的就业信息,提高其个人能力与岗位需求的匹配程度(邓睿,2020a);另一方面,数字经济的发展倒逼农民工提升自身综合素质(韩艳旗和郭志文,2022),包括数字技能、信息获取能力、语言表达能力等。同时,数字经济也降低了农民工的人力资本投资负担,使他们能够利用互联网等数字技术更有效地学习(方福前和田鸽,2021)。这些因素促进了农民工人力资本的提升,增强了他们的竞争力和劳动生产率,进而使其收入、社会地位等方面得到改善(丛屹和闫苗苗,2022)。因此,提出假设3和假设4:

H3:数字经济促进了农民工社会资本的积累进而改善了其就业质量。

H4:数字经济促进了农民工人力资本的积累进而改善了其就业质量。

三、研究设计

(一)数据来源

本文基准回归所采用的微观实证数据来源于北京大学中国社会科学调查中心(ISSS)2018年“中国家庭追踪调查”(China Family Panel Studies,CFPS)。选取男性16~60岁、女性16~55岁从事非农工作的农业户籍人口作为研究对象。为了排除极端数据的干扰,对连续变量进行了1%的缩尾处理,并剔除了异常样本,最终得到有效样本5386个。此外,本研究还引入了宏观层面的变量,相关数据来自《中国统计年鉴》。

(二)指标选取

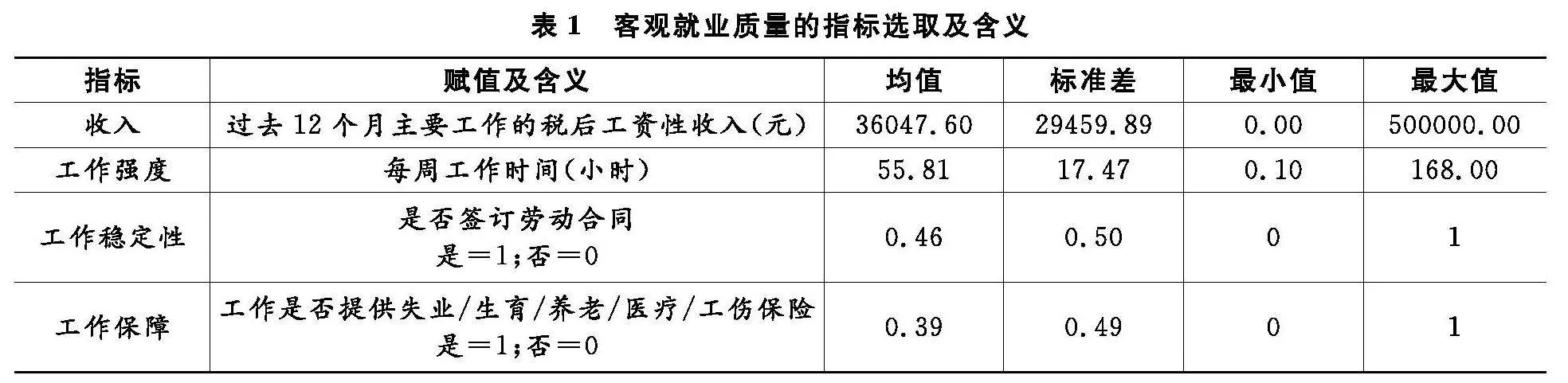

1.就业质量

就业质量是反映农民工就业状况的综合性概念,本文沿用Erhel等人(2014)提出的客观就业质量测量模型从收入、工作强度、工作稳定性、工作保障四个维度构建农民工的客观就业质量评价指标体系。各指标的具体含义以及相关的描述性统计如表1所示。另外,借鉴邓睿(2020b)等人的做法,在对各维度指标进行标准化处理后(工作强度进行了正向化处理),采用等权平均法来获得客观就业质量指数。

如表1所示,2018年,农民工的平均年收入为36047.60元,这一数值显著低于城镇职工的平均工资。农民工的平均周工作时长为55.81小时,超出《中华人民共和国劳动法》规定的44小时法定工作时限。在调查样本中,有54%的农民工未能签订正式的劳动合同,61%的农民工在工作中未获得任何形式的保险保障。综合以上数据,可以发现农民工群体的就业质量整体较低,这一现状亟需通过相关政策和社会支持得到改善。

2.数字经济指数

数字经济的概念最早由Tapscott(1995)提出,随着诸多机构以及学者的深入研究,其内涵也不断得到完善与发展。目前,国内普遍接受的是G20峰会中对数字经济的定义:数字经济是以数据为核心要素、以网络为主要载体、以信息通讯技术为关键推动力的一系列经济活动。

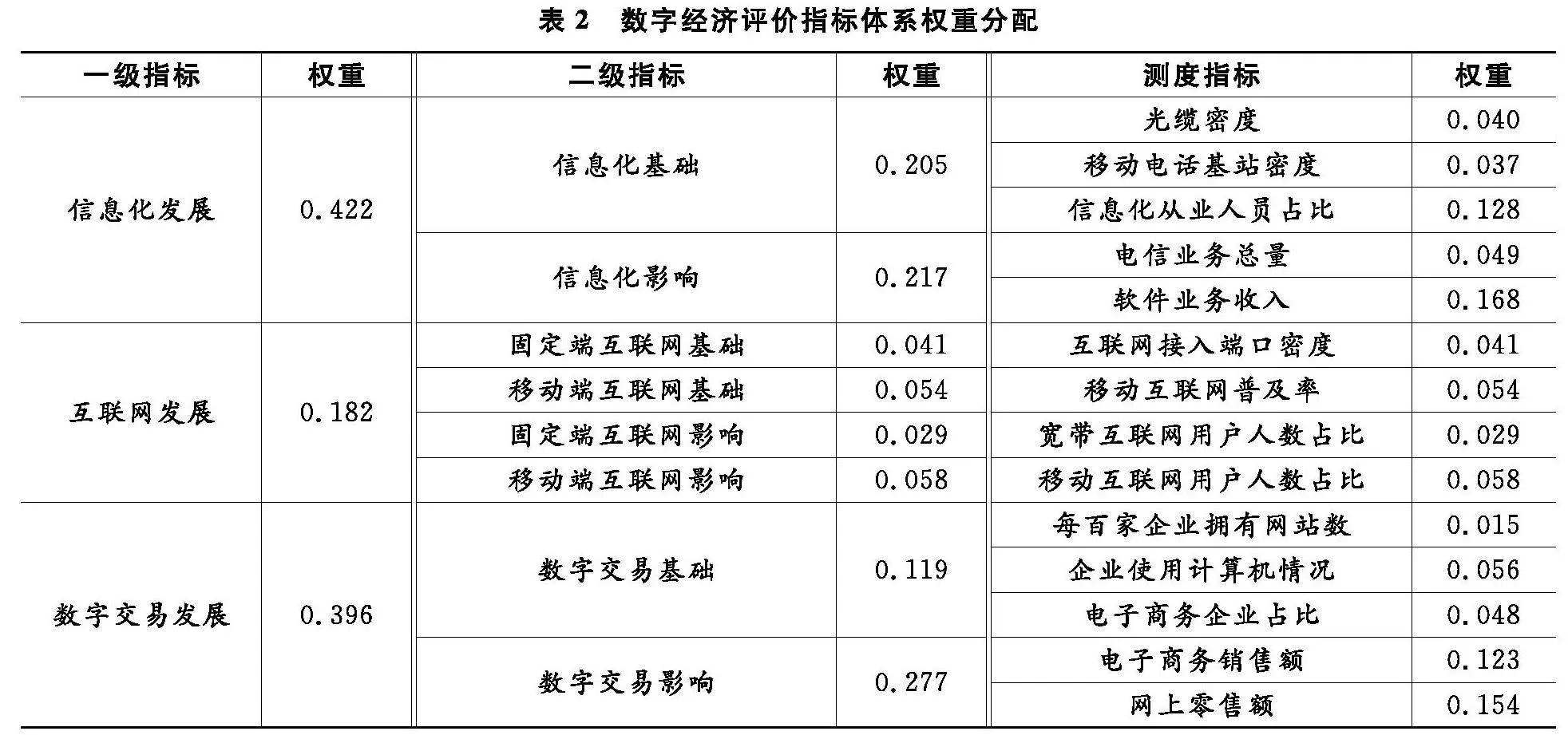

结合本文的研究目的以及数据的可得性,本文基于刘军等人(2020)的方法,从信息化发展、互联网发展、数字交易发展三个维度对数字经济进行了分解,并采用熵权法进行赋权。表2详细列出了数字经济的指标选取及权重分布。

3.控制变量

影响农民工就业质量的因素有很多,但过多或不恰当的控制变量容易引发过拟合和多重共线性等问题,造成估计偏误。为了提高控制变量选取的科学性,本文借助Lasso算法从个人层面、家庭层面、省级层面进行了控制变量的筛选。表3展示了经Lasso回归筛选后保留的控制变量及各指标的具体含义。此外,为了消除异方差带来的影响,本文对连续变量进行了对数转换。各变量的定义及描述性统计情况如表3所示。

(三)模型选择

由于省级数据与农民工个体数据之间存在明显的嵌套关系,即一个省份对应多个农民工个体。这往往导致个体间随机误差的独立性假设难以满足,使传统回归模型的估计结果不再准确(Raudenbush和Bryk,1992)。因此,本文拟采用Lindley等(1972)提出的多层线性模型(HLM)进行实证研究。HLM适用于具有嵌套结构的数据,更适合本研究的情形。经检验农民工就业质量的组内相关系数ICC(1)为0.072,大于0.059,表明存在层级效应,需要使用多层线性模型(Cohen,1988)。

为分析数字经济对农民工就业质量的影响,构建如下基准模型:

Level-1 Model:Yij=β0j+∑βZij+eij

Level-2 Model:β0j=γ00+γ01(DEj)+∑γXj+μ0j

Mix Model:Yij=γ00+γ01(DEj)+∑βZij+∑γXj+eij+μj

其中,Yij为被解释变量,分别包括j省农民工i的就业质量指数(EQij)、收入的对数和工作时间的对数,DEj为数字经济指数变量,Zij为微观层面控制变量的集合,Xj为一系列宏观层面的控制变量。β和γ为系数,其中,γ01是本研究关注的核心变量系数,反映了数字经济对农民工客观就业质量的影响。eij和μj分别为个体层面和省级层面的随机误差项。

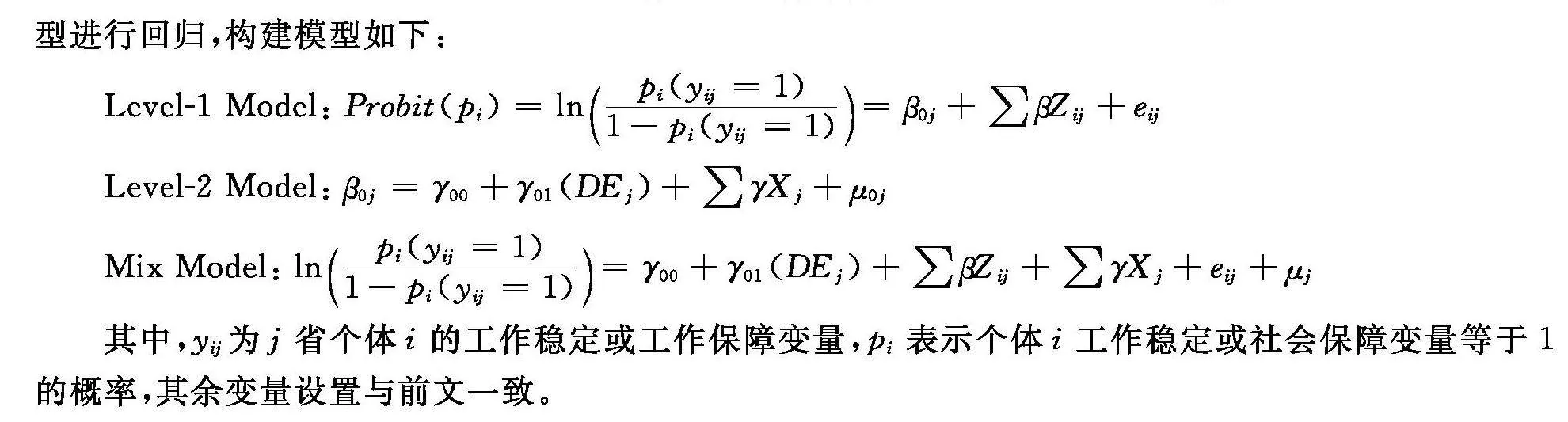

另外,当被解释变量为是否签订劳动合同和工作保障时,考虑到该变量为二分变量,采用Probit模型进行回归,构建模型如下:

Level-1 Model:Probit(pi)=lnpi(yij=1)1-pi(yij=1)=β0j+∑βZij+eij

Level-2 Model:β0j=γ00+γ01(DEj)+∑γXj+μ0j

Mix Model:lnpi(yij=1)1-pi(yij=1)=γ00+γ01(DEj)+∑βZij+∑γXj+eij+μj

其中,yij为j省个体i的工作稳定或工作保障变量,pi表示个体i工作稳定或社会保障变量等于1的概率,其余变量设置与前文一致。

四、实证结果分析

(一)基准回归结果

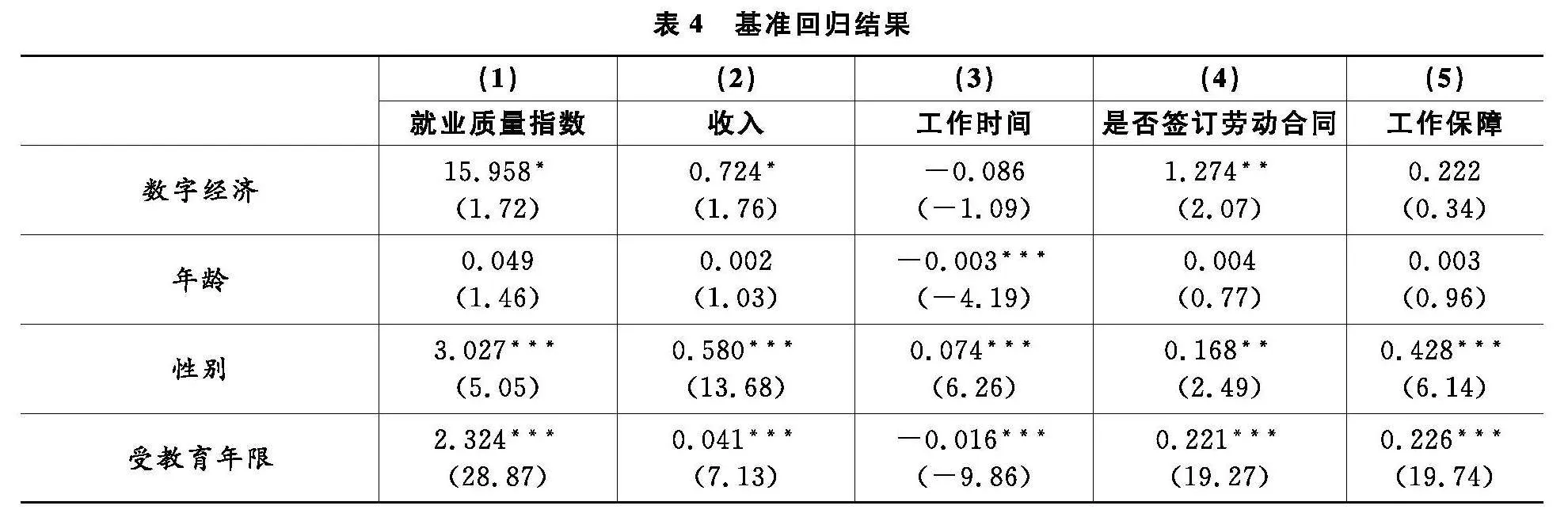

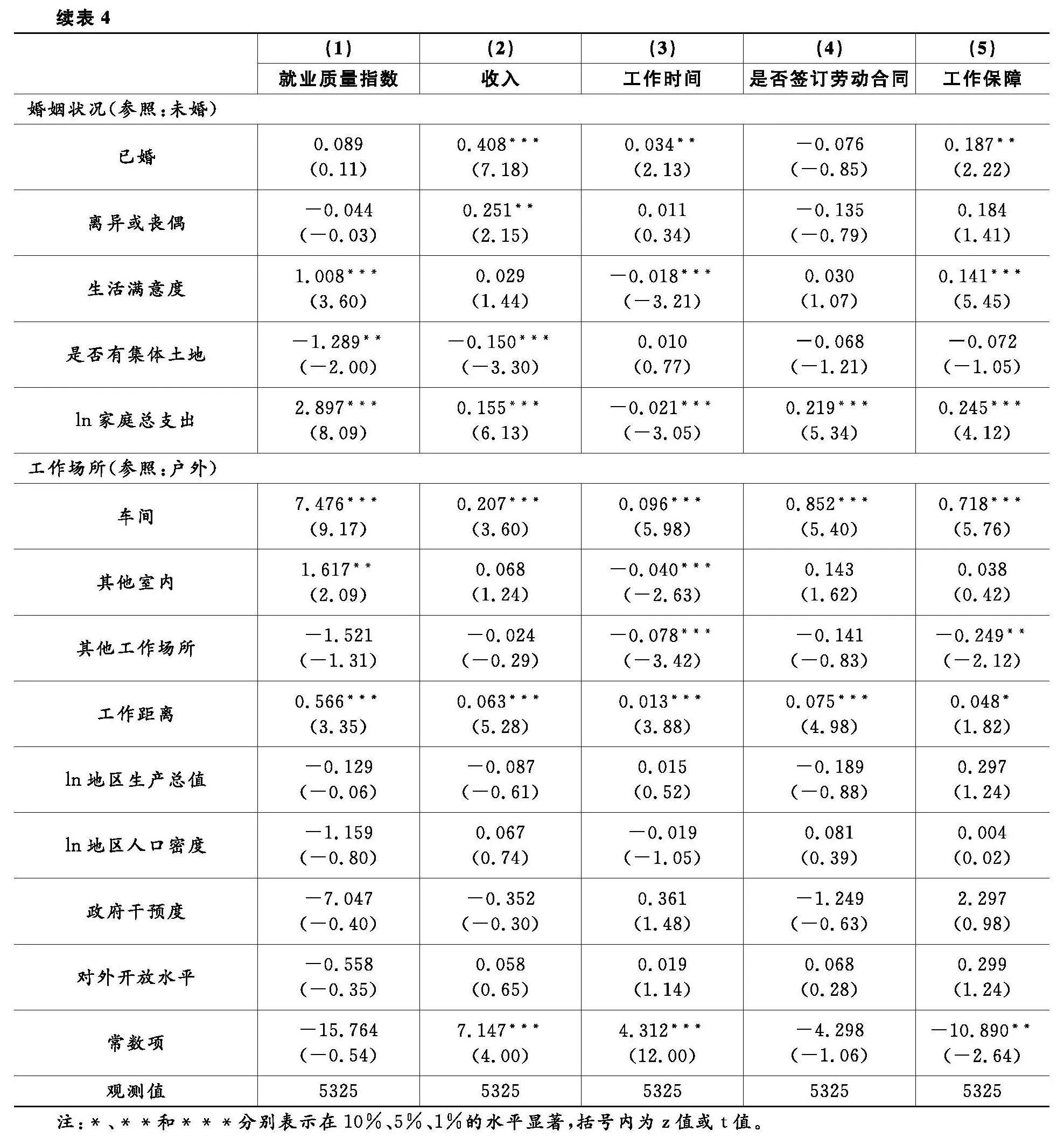

表4报告了基准回归结果。列(1)显示了数字经济对就业质量综合指数的影响,列(2)~列(5)则进一步报告了数字经济对就业质量各个维度的作用。研究结果表明,数字经济不仅能够改善农民工的收入,还能够提高其劳动合同签订率,从而显著提升其就业质量。然而,数字经济对农民工工作强度和工作保障的影响并不显著。H1得以验证。这是因为,数字经济能为农民工提供更多的就业选择,增加他们的收入来源。同时,数字经济促进了整体就业生态的改善,增强了农民工的权益保护意识,进而促进了他们收入水平的提高以及与雇主签订劳动合同的比例。通过对控制变量的回归结果进行分析,我们发现男性农民工的收入水平、工作保障和劳动合同签订率都高于女性农民工,尽管他们面临更大的劳动强度,但是他们的综合就业质量指数仍然高于女性农民工。受教育年限的增加对于提高农民工的工作收入、劳动合同签订率和工作保障程度,以及降低工作强度都有积极作用,因此教育对于改善农民工的就业质量至关重要。生活满意度一定程度上反映了对生活的积极态度,生活满意度较高的农民工更倾向于享受生活并减少长时间劳动的可能性,同时他们更注重工作的保障程度,更有可能选择提供保险的工作。集体土地的拥有能够提高农民工的生活保障,但也一定程度上牵制了农民工的发展空间,降低了农民工的工资性收入,从而降低了他们的就业质量。家庭支出高的农民工有着较高的家庭经济水平,更容易找到收入高、工作强度相对较低,劳动合同签订率高、保障也更好的工作。相较于户外工作,室内工作的就业质量更高,但在车间工作的农民工其工作时间往往更长。工作地点离居住地越远,表明求职范围更大,就业机会更多,更容易找到收入高、劳动合同签订率高和保障完善的工作,这有助于提高整体就业质量,但通常也意味着更长的工作时间。

上述结果仅分析了数字经济对农民工就业质量的总体影响,未能深入剖析具体问题。为此,本文进一步探讨数字经济对就业质量及其构成维度的作用模式,并尝试揭示潜在的质量问题。

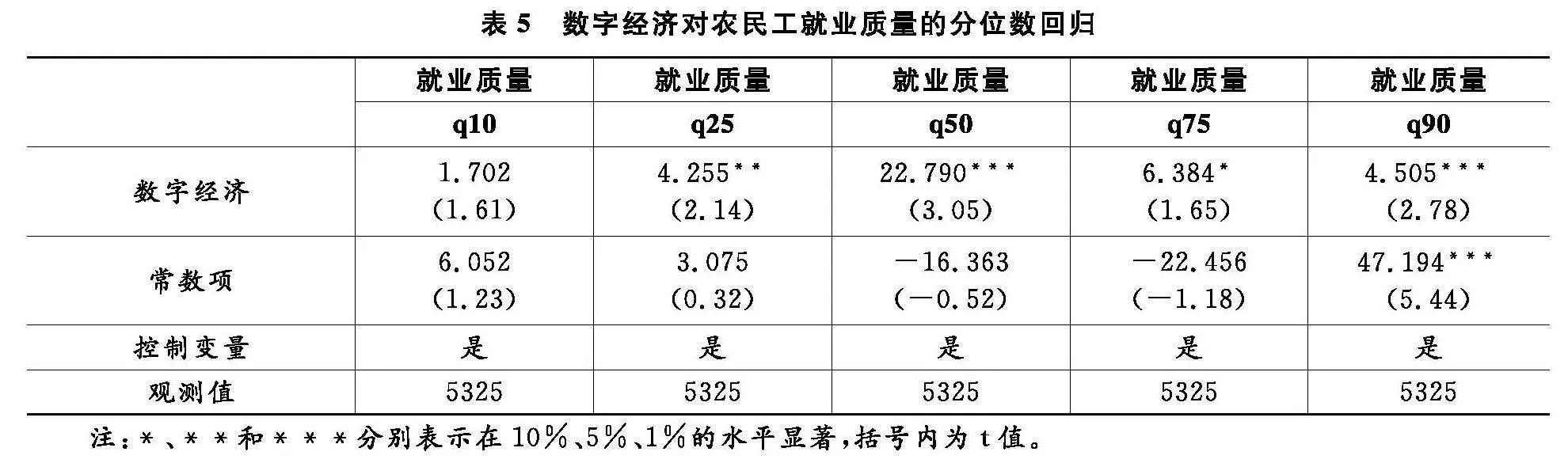

1.农民工高质量就业契机与局限

本文选取10%、25%、50%、75%、90% 分位点作为回归节点,运用分位数回归分析了数字经济对就业质量的影响规律。如表5所示,研究发现数字经济对农民工综合就业质量的正向影响并不是均匀的,而是呈“倒U”形变化。其原因可以从数字经济对农民工就业结构和技能需求变化的双重影响来分析。

一方面,数字经济的发展在对传统产业和岗位产生替代效应的同时,也催生了许多新型产业和新型岗位,为农民工提供了更多样化和灵活化的就业选择;另一方面,数字经济发展提高了对农民工的技能要求。对于就业质量较低的农民工而言,尽管数字经济扩大了他们的就业机会,但由于教育程度、培训机会和数字技能的限制,处于“数字洼地”的他们往往只能从事技能要求较低的新兴职业,导致就业质量提升效果有限。农民工就业质量指数的增加,意味着他们在劳动报酬、工作时间、工作稳定性和社会保障等方面得到了改善。这通常伴随着农民工的受教育水平和数字化技能水平的提升,农民工更可能享受“数字红利”并将之迅速转化为“就业质量改善优势”,实现数字经济对农民工个体就业质量效应的边际递增。然而当就业质量增加到一定程度后(50%分位点之后),数字经济对就业质量的作用效果出现递减趋势。这是因为随着就业岗位的质量不断增加,劳动力市场逐渐趋于饱和,竞争压力增加,此时农民工个体的数字技能已得到发展,数字鸿沟得到大幅度弥合,数字技能提升对就业质量的改善边际效果也逐渐降低。

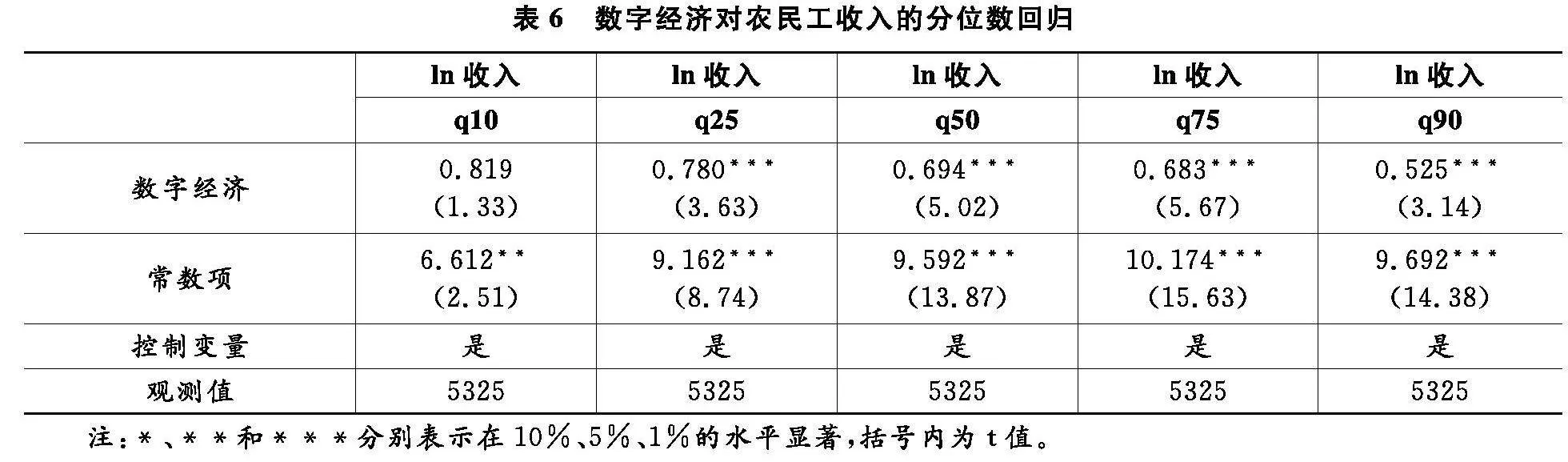

2.数字收入红利与边缘化风险

本文进一步采用分位数回归探讨数字经济对农民工收入的影响,结果显示(见表6),其正面效应随收入分位数提高而递减,表明数字经济在提升农民工收入上存在分配不均。具体而言,数字经济对低收入农民工的效益大于较高收入的农民工。值得注意的是,在10%分位点上数字经济对农民工收入的影响并不显著,这表明有一部分低收入农民工被边缘化了。尽管数字经济创造了更多较低就业门槛的新型就业岗位,如外卖员、快递员等,这些岗位对学历和技能要求不高,但仍需要掌握基本的数字技能。而对于部分收入较低的农民工而言,他们已经无法跟上数字经济快速变革的步伐,无法掌握基本数字技能,从而可能无法享受到数字经济带来的红利。而对于大部分能够掌握基本数字技能的低收入农民工,数字经济的发展不仅极大地增加了他们的就业机会和收入来源,也提升了他们的数字技能和数字素养,大幅缩小了其在数字领域与其他群体的鸿沟,从而提高了他们的劳动效率和劳动报酬。然而,随着收入水平的提高,农民工面临的职业竞争压力增加,数字经济提升其技能水平进而影响其收入的正向作用也逐步减弱。这一结果与就业质量综合指数呈现出“倒U”形的影响规律不同,反映了数字经济对农民工就业质量的复杂影响机制。

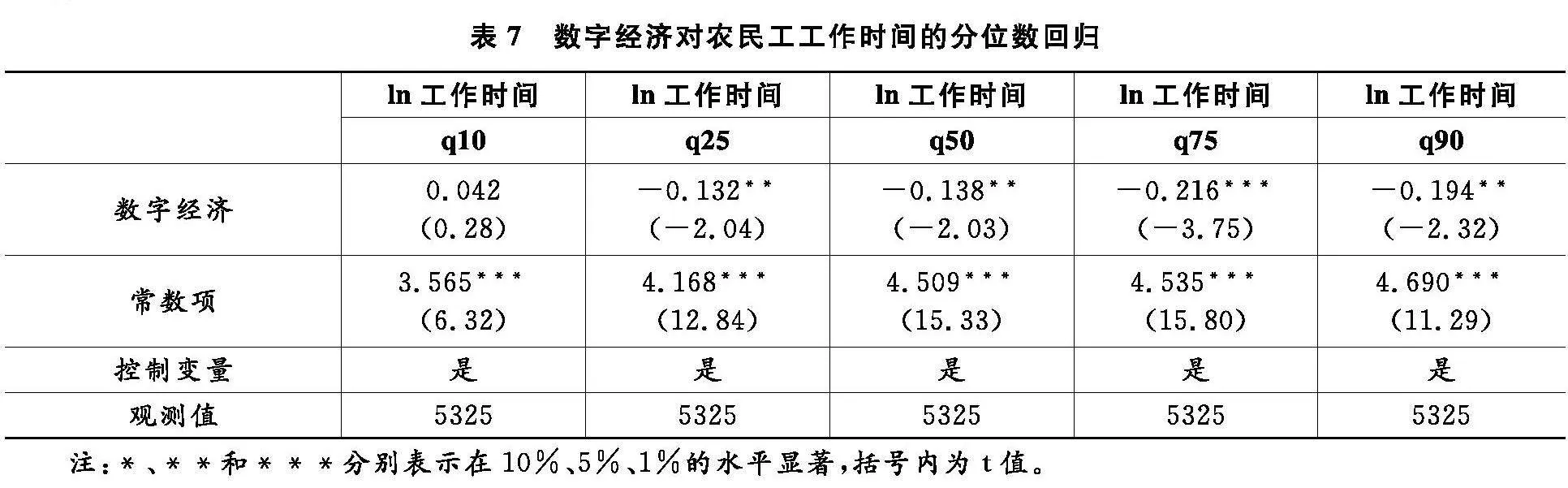

3.数字经济的双向工时效应

通过对工作时间进行分位数回归,我们发现(见表7),尽管数字经济对农民工工作时间的整体作用并不显著(见表4),但在25%分位点及其之后,数字经济能够显著降低农民工的工作时间。这一现象可归因于数字经济对农民工工作时间所产生的双向效应。一方面,数字经济能够提供更灵活的工作模式和更高效的工作流程,缩短工作时间,缓解过度劳动。同时劳动生产率的提高也增加了农民工的收入水平,产生补偿效应,促使他们增加休闲消费,从而进一步降低工作时间。另一方面,数字经济也存在增加工作时间的倾向。对于工作时间不足的隐性失业群体,数字经济提供了更多工作机会,从而能够增加该部分劳动者的工时。例如,在10%分位点上,这些农民工的实际工作时间往往低于他们的期望水平,存在不充分就业问题。此时,数字经济有增加农民工工作时间的趋势。但由于该部分农民工通常是技能水平较低的简单劳动力,且数字化素养不高,这抑制了数字经济对工作时间的提升作用,最终使得这一效果并不显著。同时,数字经济还会模糊工作与生活的界限,无形中延长了劳动者的工作时间。这一现象在工作时间较长的劳动者群体中尤为突出,因此在90%分位点上,数字经济对工作时间降低的边际效果有所减弱。正是由于这种方向相反的双向工时效应,数字经济对农民工工作时间的整体影响不再显著。

4.劳动合同“灵活化”困境

通过对农民工的劳动合同签订状况进行统计分析,我们注意到有21.27%的农民工在与工作单位签订的合同中并未明确约定合同期限(见表8)。这种情况下的“灵活性”对于资本方而言,意味着可以根据需要自由设定就业条件。然而,对于雇用工人来说,这种“灵活性”却转化为不得不接受企业提出的任何条件,包括但不限于随时面临被解雇的风险。这种对劳动力的“灵活”运用,导致了工会力量的削弱、工资增长的停滞、收入差距的扩大,以及公司高层收入的急剧上升(Kotz,2015)。这些后果不仅反映了资本对工人的控制,也凸显了当前劳动市场中存在的不平等和不稳定性问题。因此,必须审慎考虑,在保障劳动者权益和促进经济灵活性之间找到平衡点。

5.劳动保障缺失困境

最后,表4中列(3)的结果表明数字经济并没有改善农民工的就业保障,这是因为数字经济催生的新型灵活就业岗位吸纳了大量的农民工群体,如外卖行业等,而在这些岗位中劳动者通常没有与雇主直接签订劳动合同,而是与第三方机构签订所谓的“合作协议”。这种协议形式上看似提供了灵活的工作安排,实际上却使得劳动者处于一种不稳定的就业状态,因为这些协议并不构成正式的劳动关系,第三方企业也就无须为这些工人缴纳社会保险和提供其他福利。这也表明技术进步虽然创造了就业机会,但同时也可能引致劳动保障的缺失。

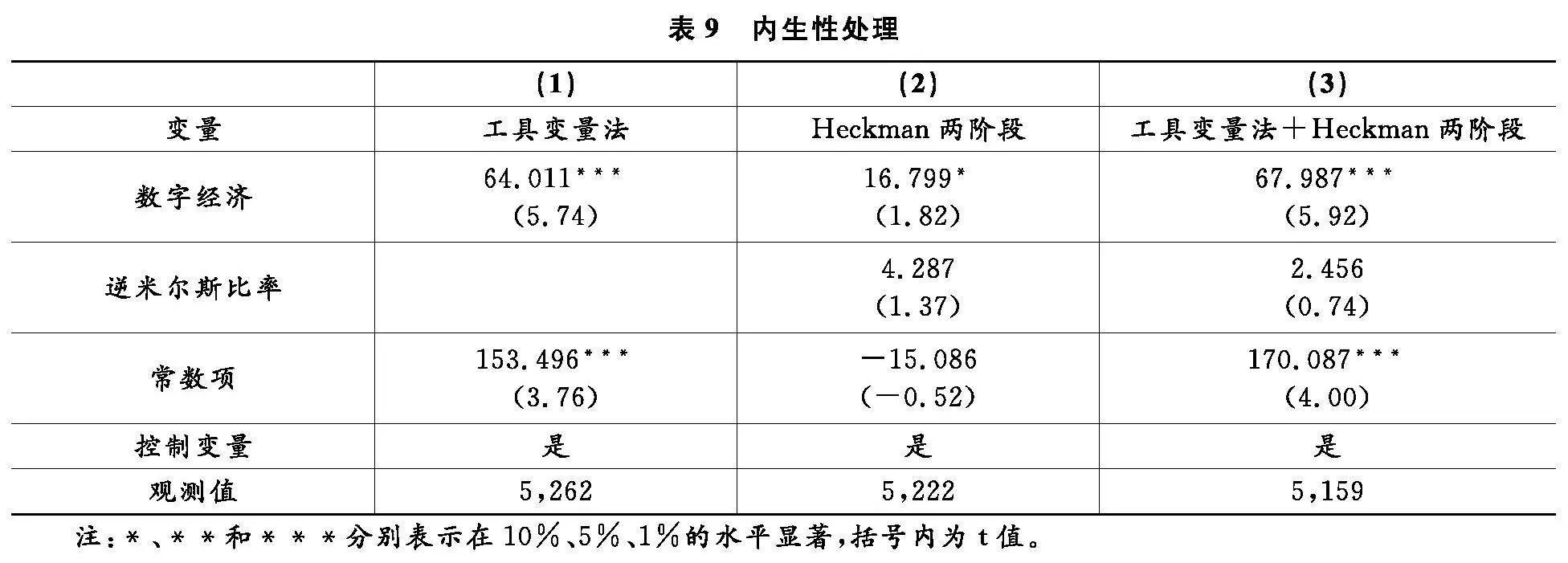

(二)内生性处理

1.工具变量法

数字经济对农民工就业质量的影响可能受到不可观测因素的干扰,进而存在遗漏变量导致的内生性问题。为此,本文采用1984年各省份的人均邮电业务总量作为工具变量进行内生性处理(赵涛等,2020)。表9报告了工具变量法的回归结果。在考虑了可能存在的内生性问题后,数字经济发展对农民工就业质量的正向影响仍然显著,这与前文的分析结果相符。

2.Heckman两步法

由于选择效应的存在,农业户籍人口是否从事非农工作并不是一个随机事件,因此农民工样本也不具有随机性,导致存在样本选择偏误问题(张广胜和王若男,2023),使估计结果偏离真实值。同时,样本选择偏误会导致解释变量与随机误差项之间存在相关性,因而也是造成内生性问题的来源之一。为此,本文采用了Heckman两步法来纠正这一偏误。表9中的结果显示,在加入逆米尔斯比率纠正了样本选择偏误问题后,数字经济对农民工的就业质量依然表现出显著的正向影响,这也验证了本文主要结论的稳健性。

另外,本文还将逆米尔斯比率纳入了工具变量回归分析中,从而同时处理了样本选择偏误以及可能存在遗漏变量导致的内生性问题,相关结果如表9列(3)所示。将两种可能的内生性来源同时处理后,数字经济对农民工就业质量的影响仍显著为正。

(三)稳健性检验

为了保证模型估计结果的可靠性,本文从更换被解释变量、更换核心解释变量以及更换样本三个方面对基准回归模型进行稳健性检验。

在原有客观就业质量指标体系的基础上,将农民工对工作的主观心理感受也纳入其中,构建了包括收入、劳动强度、工作稳定性、工作保障以及工作满意度的就业质量指数,并将该就业质量指数作为被解释变量进行回归。

借鉴赵涛等人(2020)的方法,从互联网发展和数字金融普惠两个维度,重新构建数字经济综合指数的指标框架,并运用熵权法计算得到数字经济指数进行回归。

选取2016年中国家庭追踪调查(CFPS)数据中的农民工样本,并结合国家统计局公布的相关数据,计算2016年数字经济指数和其他变量的指标值对模型进行重新估计上述稳健性检验结果均与基准回归结果一致,说明本文主要结论具有较高的可信度。限于篇幅,稳健性检验结果在此不做报告,读者可向作者索要。。

五、机制分析

(一)就业结构

本文分别从产业就业结构和技能就业结构两个维度检验就业结构在数字经济就业质量效应中的机制作用。产业就业结构采用第三产业就业占比来衡量(戚聿东等,2020),技能就业结构则通过高技能劳动力占比来衡量。其中,大专及以上学历的劳动力被定义为高技能劳动力(孙文远和周寒,2020)。

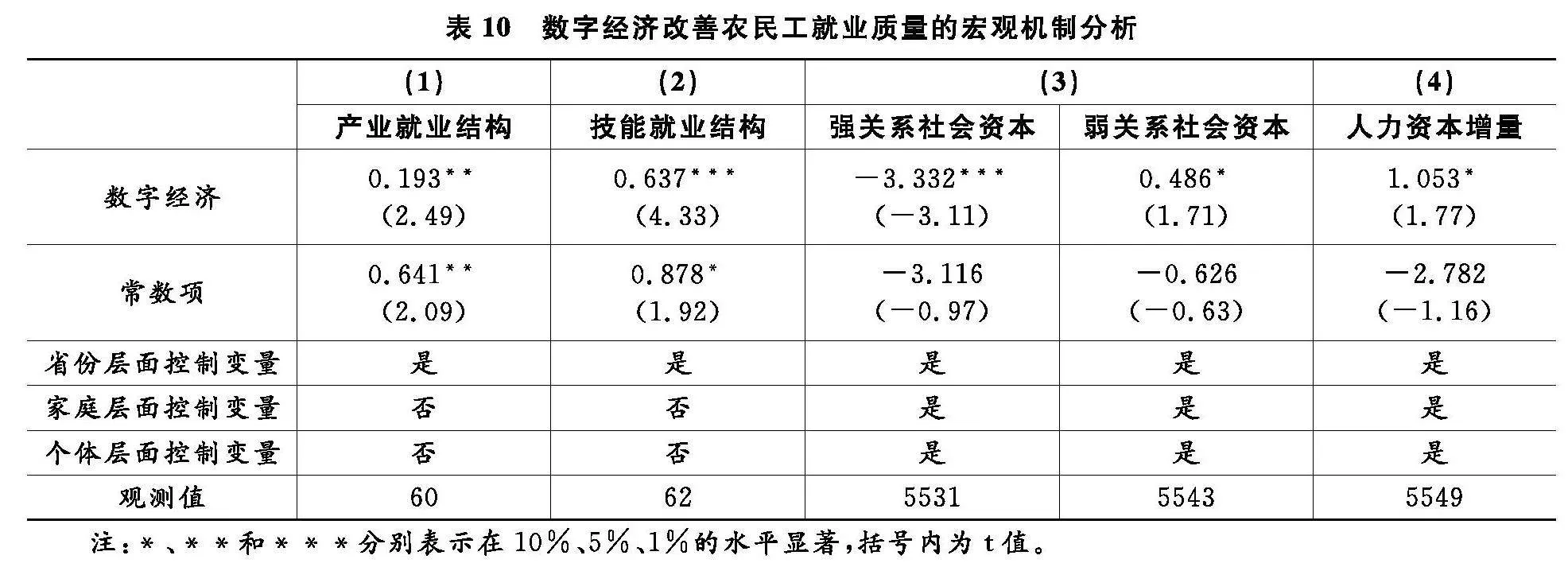

表10列(1)、列(2)显示,数字经济显著推动了劳动力向服务化和高技能化转型,进而提升了农民工就业质量。这一转型得益于数字经济催生的新产业和业态,增强了服务业的就业吸纳力,为农民工提供了更高收入的就业机会(崔岩和黄永亮,2023)。同时,数字经济优化了劳动力需求结构,并降低了农民工的人力资本投资成本(方福前和田鸽,2021),为农民工的人力资本积累创造了条件,促进他们从低技能向高技能就业的转变。

(二)社会资本与人力资本

社会资本是与个人所拥有的关系网络相关的实际或潜在资源的集合(Bourdieu,1986),能够为个人或组织提供信息和支持,具有显著的经济效益。人力资本则是劳动者工作能力的表征,体现为蕴含在人身上的各种生产知识、劳动与管理技能以及健康素质的总和(邢敏慧和张航,2020)。社会资本和人力资本都是影响劳动者就业质量的重要因素。

其中,社会网络是社会资本的重要载体,可分为基于亲缘和地缘的强关系网络(如亲友和邻里网络)以及基于职业、行业或兴趣的弱关系网络(如同行和专业组织)。随着数字经济的发展,农民工的社会网络也不再仅局限于强关系,而是逐渐突破空间距离的约束,拓展了更开放的弱关系网络。本文借鉴张笑寒和李金萍(2022)的方法,采用“每月邮电通讯费”和“人情礼支出”作为社会资本的代理变量,分别衡量弱关系和强关系社会资本,以反映农民工在不同社会网络中的信息交流和情感投入。

为了测算人力资本增量,本文运用Cobb-Douglas形式将人力资本增量设定为教育投资和健康投资的组合(杨建芳等,2006;余长林,2006),其中教育投资以教育培训支出表示,健康投资以保健支出表示。

表10列(3)分别展示了数字经济对农民工的强关系社会资本和弱关系社会资本的影响。研究结果表明,在数字经济背景下,农民工的社会资本结构经历了显著的转变。具体而言,数字经济在拓展了农民工弱关系社会资本的同时,削弱了他们对强关系社会资本的依赖。可能的原因在于:一方面,大部分农民工长期远离家乡务工,与基于亲缘、地缘的强关系网络联系不够密切,且强关系社会资本往往具有较高的同质性和局限性,难以提供有效的职业发展资源;另一方面,弱关系社会资本的资源相似性较低,信息重叠少,价值更高(Granovetter,1973)。数字经济的发展使农民工能够建立更广泛的弱关系网络,有效降低了他们获取信息的障碍和成本,使他们不再处于信息孤岛,从而增加了他们接触到创新性、高价值或稀缺资源的机会。综上所述,数字经济可以通过促进农民工弱关系社会资本的积累,帮助他们优化决策过程,减少机会成本和风险,提高机会收益,从而提升他们的就业质量(杨政怡和杨进,2021)。H3得以验证。

此外,表10列(4)显示,数字经济对人力资本具有显著的正向效应,这意味着数字经济能够促进农民工人力资本的积累进而改善他们的就业质量。H4得以验证。这是因为通过网络平台和移动应用,农民工获得了丰富的学习与培训机会,增强了其人力资本,进而拓宽了就业选择,改善了就业条件(邢敏慧和张航,2020)。

六、异质性分析

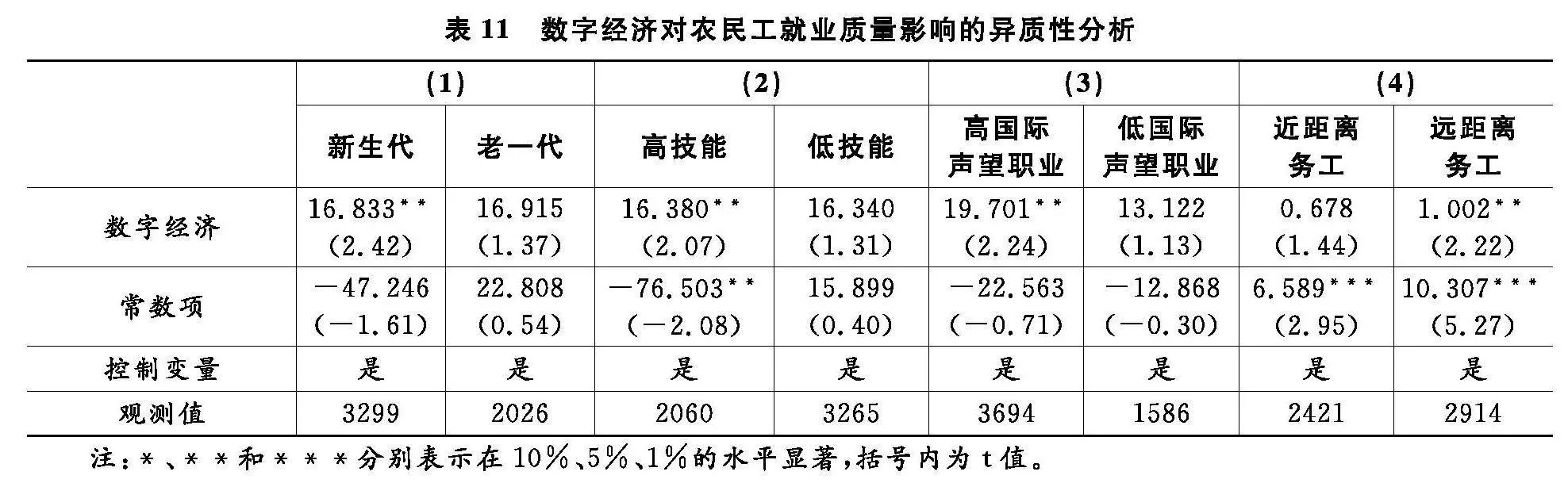

为了进一步分析数字经济对农民工就业质量的改善效应是否会受到农民工个体特征和工作特征的影响,进而存在异质性,本文基于四个维度对农民工样本进行分类分析,即新生代与老一代、高技能与低技能、高国际声望职业与低国际声望职业、远距离与近距离农民工。具体划分依据为:出生日期(以1980年为界)、受教育年限中位数、国际职业声望量表得分中位数、务工地点与家乡的距离中位数。据此,本文对不同类型农民工进行分组回归分析,结果如表11所示。

1.农民工就业质量的代际差异

表11列(1)展示了数字经济对新生代农民工与老一代农民工就业质量的影响结果。研究结果显示,数字经济对新生代农民工的就业质量有显著的正向影响,而对老一代农民工的就业质量的影响并不显著。产生这一差异的原因在于,新生代农民工与老一代农民工在数字化技术的接受程度方面存在一定的“数字鸿沟”,新生代农民工对互联网等数字经济技术的利用度和熟练度要高于老一代农民工,因此更能够在数字化浪潮中抓住机会和利益,提高自身的技能和竞争力,改善自身的工作条件和收入水平。相反,老一代农民工由于个体现代化程度较低,对新的思想观念和信息技术的接受能力较弱,因此在数字经济浪潮中难以适应和受益,甚至可能面临被边缘化和淘汰的风险。

2.农民工就业质量的技能水平差异

表11列(2)为数字经济对高技能农民工和低技能农民工就业质量影响的分组回归结果。从中可以发现,数字经济显著改善了高技能农民工的就业质量,但对低技能农民工就业质量的改善作用并不明显。这是因为,数字经济的就业创造效应是影响农民工就业质量的一个重要因素。数字经济催生出许多新兴就业形式,其中既涵盖了技能要求较高的岗位,如互联网、软件开发、电子商务等,也包含了技能门槛较低的岗位,如外卖员、快递员等。然而,这些不同技能层次的岗位在就业质量方面存在较大差异。高技能农民工更可能从事技能要求高、收入水平高、发展空间大的岗位,而低技能农民工则更倾向于进入就业门槛较低,但工作强度大、社会保障缺乏的岗位。

3.农民工就业质量的职业特征差异

表11列(3)呈现了从事高声望职业与从事低声望职业农民工的异质性分析结果。结果表明,数字经济对高国际声望职业农民工的就业质量有显著的促进作用,而对低国际声望职业农民工的就业质量影响不显著。这是因为高国际声望得分的职业意味着该职业在人们心目中的社会重要性、价值或贡献,以及人们对相应从业者给予的尊重和赞许较高。数字经济的发展为高国际声望职业农民工提供了更多的机会和平台,使他们能够更充分地发挥自己的专业技能和社会价值,从而提升他们的收入水平、福利待遇和工作满意度。而从事低国际声望职业的农民工往往面临着较低的技能要求和较高的替代性,数字经济对他们就业质量的改善作用较弱。此外,从事低国际声望职业的农民工往往缺乏足够的数字技能和资源,难以充分利用数字经济的优势。

4.农民工就业质量的务工距离差异

表11列(4)为数字经济对不同务工距离农民工的分组回归结果。从表中可以看出,数字经济对远距离务工农民工的就业质量有显著的正向影响,而对近距离务工农民工的就业质量没有显著影响。这一结果的原因可能在于,远距离务工的农民工更倾向于在城市就业,而城市的数字化发展水平更高,数字技术的应用更广,数字基础设施的建设更完善,数字人才的需求更旺盛。这些因素都为远距离务工农民工提供了更多的就业机会和更高的收入水平。同时,城市的数字化也改善了农民工的就业环境和福利待遇,例如,通过数字平台,农民工可以更方便地获取就业信息、进行在线培训、享受社会保障、维护劳动权益等。相反,近距离务工的农民工往往在乡镇从事非农工作,相对城市而言,数字经济产业发展滞后,数字技术应用有限,数字基础设施建设落后,数字人才供给不足。这些因素都限制了近距离务工农民工的就业选择和收入增长,数字化对农民工的就业环境和福利待遇的改善作用也相对弱化。

七、结论与政策建议

本文基于2018年中国家庭追踪调查的微观数据以及31个省份的宏观数据,运用多层线性模型,探究了数字经济对农民工就业质量的影响及作用机制。研究结果表明:(1)数字经济显著改善了农民工的就业质量,尤其是在收入水平提升和劳动合同签订率方面;但也存在着部分低收入农民工无法享受“数字收入红利”以及“灵活化”劳动合同的问题。(2)尽管数字经济对工作时间的整体影响并不显著,但它仍能缓解工作时间较长农民工的过度劳动问题,并显示出双向效应;数字经济的发展催生了新型岗位和新型劳动关系,这一进程也暴露出劳动保障体系中的缺陷。(3)在宏观层面上,数字经济可以通过优化就业结构促进农民工就业质量的提升;在微观层面上,数字经济能够促进农民工弱关系社会资本和人力资本的积累,提升他们的就业质量。(4)数字经济对农民工就业质量的影响存在明显的异质性特征,即数字经济更倾向于改善新生代农民工、高技能农民工以及从事高国际声望职业和远距离务工农民工的就业质量。

基于以上研究结论,本文提出如下政策启示:

首先,数字经济在赋能农民工高质量就业方面展现出强劲势能。政府应该把数字经济作为助力农民工实现高质量就业的关键抓手。具体而言,要强化数字基础设施建设,并适当降低收费标准或提供网络费用补贴,进一步提高农村劳动力的互联网普及率,降低他们获得数字信息的门槛。此外,要加强对农民工特别是低收入农民工的数字就业培训,构建开放的数字基础入门培训平台,充分利用现代化数字技术,根据农民工群体的特点,创建灵活多样的学习方式,并积极引导农民工树立终身学习的理念,从而提高他们的数字化素养水平。

其次,政府应当鼓励支持数字技术在传统产业中的广泛应用,以此促进数字经济与传统行业的深度融合。这不仅能够为中小企业的发展注入新动力,创造更多的就业机会,还能显著提升生产效率。通过这种方式,可以在解决就业不足、隐性失业以及过度劳动问题上获得双赢,实现劳动力资源的优化配置和社会经济的可持续发展。此外,完善劳动保障体系至关重要,特别是针对数字经济领域新兴岗位和劳动关系,需要制定相应的法律法规,确保劳动者的合法权益得到有效保护,避免他们因技术变革而面临就业困境。在此基础上,对于新兴职业形态,应当规范灵活的工作安排,在劳动者权益保障与经济灵活性之间寻求平衡。

再次,就业结构的优化升级、弱关系社会网络的拓展和人力资本的提升在数字经济的就业质量效应中发挥着重要作用。政府要预先考虑可能出现就业结构快速变化导致的农民工失业问题,鼓励支持基层组织和企业对农民工开展有针对性的专业数字技能培训,通过精准高效的培训帮农民工突破发展瓶颈,提升其在劳动力市场中的竞争力,从而使农民工适应数字化背景下经济结构不断转型调整的需要,降低“结构性失业”的风险。除此之外,还要关注农民工弱关系社会网络以及自身综合能力的发展。依托数字技术建立全国性与地区性的农民工通讯互助交流平台,扩大他们的交往半径,以打破农民工社会网络的空间局限性。同时,为农民工提供培训和健康投资补贴,降低其人力资本投资成本,促进他们人力资本的提升。

最后,厘清数字经济的就业质量效应在不同群体中的特殊表现,有针对性地加以改善。特别是要关注老一代、低技能、从事低国际声望职业和近距离务工的农民工群体的就业质量改善情况,加大对这些群体的数字化培训支出和政策倾斜力度,缓解农民工内部的不平等问题。同时,加强宣传引导,提高处于数字劣势农民工群体对数字技能培训的认可度和接受度,提升其数字化融入水平。此外,要定期对农民工的就业质量进行评估检测,及时发现问题并修正,不断缩小不同特征群体间的数字化差距,进而加快推进共同富裕的进程。

参考文献:

[1] 程虹、王泽宇、陈佳,2020:《机器人与工资:基于劳动力质量中介效应的解释——来自中国企业综合调查(CEGS)的经验证据》,《宏观质量研究》第3期。

[2] 崔岩,2023:《宏观因素多维共振背景下的就业结构变迁和就业质量分化研究》,《学海》第3期。

[3] 崔岩、黄永亮,2023:《就业技能与职业分化——农民工就业质量的差异及其社会后果》,《社会学研究》第5期。

[4] 丛屹、闫苗苗,2022:《数字经济、人力资本投资与高质量就业》,《财经科学》第3期。

[5] 邓睿,2020a:《农民工社会资本的就业质量效应分异——基于回报差异和劳动力市场分割的双重视角》,《宏观质量研究》第5期。

[6] 邓睿,2020b:《社会资本动员中的关系资源如何影响农民工就业质量?》,《经济学动态》第1期。

[7] 丁述磊、刘翠花,2022:《数字经济时代互联网使用对就业质量的影响研究——基于社会网络的视角》,《经济与管理研究》第7期。

[8] 邓悦、蒋琬仪,2022:《智能化转型何以激发企业创新?——基于制造业劳动力多样性的解释》,《改革》第9期。

[9] 方福前、田鸽,2021:《数字经济促进了包容性增长吗——基于“宽带中国”的准自然实验》,《学术界》第10期。

[10] 郭凤鸣,2020:《数字经济发展能缓解农民工过度劳动吗?》,《浙江学刊》第5期。

[11] 胡京,2020:《我国新业态从业人员职业伤害保障问题及其解决》,《广东社会科学》第6期。

[12] 韩艳旗、郭志文,2022:《数字经济赋能家庭创业:理论机制与微观证据——基于CFPS2018的实证分析》,《湖北大学学报(哲学社会科学版)》第3期。

[13] 林龙飞、祝仲坤,2022:《“稳就业”还是“毁就业”?数字经济对农民工高质量就业的影响》,《南方经济》第12期。

[14] 刘军、杨渊鋆、张三峰,2020:《中国数字经济测度与驱动因素研究》,《上海经济研究》第6期。

[15] 孟祺,2021:《数字经济与高质量就业:理论与实证》,《社会科学》第2期。

[16] 彭丽娜、徐家鹏、姜志德等,2023:《数字经济对农村流动人口就业质量的影响》,《人口与发展》第4期。

[17] 戚聿东、丁述磊、刘翠花,2021:《数字经济时代新职业发展与新型劳动关系的构建》,《改革》第9期。

[18] 戚聿东、刘翠花,2021:《数字经济背景下流动人口工时健康差异问题研究》,《中国人口科学》第1期。

[19] 戚聿东、刘翠花、丁述磊,2020:《数字经济发展、就业结构优化与就业质量提升》,《经济学动态》第11期。

[20] 宋林、何洋,2020:《互联网使用对中国农村劳动力就业选择的影响》,《中国人口科学》第3期。

[21] 孙继国、柴子涵,2023:《数字普惠金融对地区就业质量的影响》,《宏观质量研究》第4期。

[22] 孙文远、周寒,2020:《环境规制对就业结构的影响——基于空间计量模型的实证分析》,《人口与经济》第3期。

[23] 王若男、张广胜,2023:《数字经济与农业转移人口就业质量:促进或抑制》,《农业技术经济》第2期。

[24] 邢敏慧、张航,2020:《人力资本、社会资本对农村劳动力就业的影响——基于CFPS2018数据的实证分析》,《调研世界》第2期。

[25] 杨建芳、龚六堂、张庆华,2006:《人力资本形成及其对经济增长的影响——一个包含教育和健康投入的内生增长模型及其检验》,《管理世界》第5期。

[26] 杨政怡、杨进,2021:《社会资本与新生代农民工就业质量研究——基于人情资源和信息资源的视角》,《青年研究》第2期。

[27] 余长林,2006:《人力资本投资结构及其经济增长效应——基于扩展MRW模型的内生增长理论与实证研究》,《数量经济技术经济研究》第12期。

[28] 张广胜、王若男,2023:《数字经济发展何以赋能农民工高质量就业》,《中国农村经济》第1期。

[29] 张笑寒、李金萍,2022:《社会交往内卷化、数字经济与进城农民工创业》,《南京审计大学学报》第4期。

[30] 赵建国、任冠宇、王净净,2023:《数字化嵌入对农民工就业质量的影响及规律研究》,《财经问题研究》第5期。

[31] 赵涛、张智、梁上坤,2020:《数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据》,《管理世界》第10期。

[32] 朱统、马国旺,2022:《数字技术、人力资本与雇员过劳——基于实际工作时间和工作评价的研究视角》,《山西财经大学学报》第8期。

[33] Acemoglu, D. and Restrepo, P., 2018, The Race between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment, AMERICAN ECONOMIC REVIEW, 108(6): 1488-1542.

[34] Bourdieu, P., 1986. Forms of Capital: Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, New York:Greenwood Press.

[35] Cohen, J., 1988, Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences, L. Erlbaum Associates.

[36] Erhel, C., Guergoat-Larivière M. and Leschke, J., et al., 2014, Trends in Job Quality during the Great Recession: A Comparative Approach for the EU, HAL SHS.

[37] Granovetter, M. S., 1973, The Strength of Weak Ties, AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY, 78(6): 1360-1380.

[38] Kotz, D. M., 2015, The Rise and Fall of Neoliberal Capitalism, Harvard University Press.

[39] Lindley, D. V. and Smith, A. F. M., 1972, Bayes Estimates for the Linear Model, Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 34(1): 1-18.

[40] Raudenbush, S. W. and Bryk, A. S., 1992, Hierarchical Linear Models: Applications and Data Analysis Methods, Sage Publications.

[41] Tapscott, D. (ed.), 1995, The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence, New York: McGraw-Hill.

[42] Wu, B. and Yang, W., 2022, Empirical Test of the Impact of the Digital Economy on Chinas Employment Structure, Finance Research Letters, 49: 103047.

The Digital Economy and the Employment Quality of Migrant Workers:

Opportunities and Dilemmas

—A Multidimensional Analysis Based on CFPS 2018 Data

Xu Qingqing1, Wang Liyun2 and Jiang Xia1

(1.School of Economics, Qingdao University;

2.School of Economics, Sichuan University)

Abstract:The development of the digital economy has injected new energies into the high-quality employment of migrant workers and provided opportunities for their transformation and upgrading, but at the same time, it has also posed new dilemmas. Based on data from the 2018 China Family Panel Studies (CFPS), the HLM model was used to analyze the impact of the digital economy on the employment quality of migrant workers and its intrinsic mechanisms from a multilayered perspective, with an attempt to reveal the potential problems involved. The results show that the digital economy optimizes the employment structure at the macro level and promotes the accumulation of weak social capital and human capital at the micro level, thus significantly improving the employment quality of migrant workers, particularly in terms of income level and labor contract signing rate; however, there are also problems in that some low-income migrant workers are unable to enjoy the “digital income dividend” and the “flexibility” of labor contracts. The influence of the digital economy on working hours shows a bidirectional effect. Moreover, the new types of occupational positions and patterns of labor relations created by the digital economy contained obvious deficiencies in labor security. Heterogeneity analysis further indicates that the digital economy has a bias towards groups of migrant workers with certain characteristics, which will exacerbate inequalities within migrant workers. Finally, policy recommendations to improve the employment quality of migrant workers are proposed.

Key Words:digital economy; migrant workers; employment quality; Hierarchical Linear Model

■责任编辑 王 毅