不同保鲜剂对非洲菊切花和香石竹切花的保鲜效应

2024-08-08张秩音

摘要:本试验利用蔗糖、8-羟基喹啉(8-HQC)、柠檬酸和水组成不同成分的保鲜剂。对非洲菊切花和香石竹切花进行瓶插处理。通过观察非洲菊切花和香石竹切花的弯头情况、萎蔫情况、花朵直径和整体观赏价值情况来研究不同成分的保鲜剂对非洲菊切花和香石竹切花的影响。以得到比较适合两种切花的保鲜剂配方,延长二者的保鲜时长和瓶插寿命。

关键词:非洲菊;香石竹;鲜切花;保鲜剂;瓶插寿命

鲜切花是指从活体植株上切取的,具有一定观赏价值并可用于制作花篮、花束、花环、瓶插花等花卉装饰的茎、叶、花、果等植物材料。据世贸组织统计,鲜切花贸易占全球花卉贸易的60%以上,说明鲜切花具有十分可观的市场需求。尽可能地保持鲜切花的新鲜和延长鲜切花的观赏期是花卉经营者和消费者十分关注的问题。狭义的切花保鲜概念指用保鲜液来减慢衰老、延长鲜切花的瓶插寿命,提高观赏性的技术;广义上则包括从优良品种的选择、室温栽培、适时采收、整理分级、预处理、冷链处理、催花、包装、运输、延长寿命所采取的各种技术措施。

1 试验目的

为了延长鲜花采切后的贮藏保鲜期和开花寿命,通常采用保鲜剂进行处理,以达到补充水分、糖原、抑制促进衰老的物质形成、防止分泌物堵塞导管组织的作用。

保鲜液是由糖、杀菌剂、乙烯抑制剂和植物生长调节物质等成分依不同比例配制而成的一种水溶液。依其用途的不同,保鲜液又分为预处理液(填充液、脉冲液)、催花液和瓶插液几种。

切花采收后,由于阻断了花枝与母体之间的联系,细胞内的大分子生命物质如蛋白质、核酸等逐渐降解,丧失生命功能;细胞质膜透性增大,外渗加快,乙烯生成量迅速增加,进一步加快花瓣的衰老,直至花瓣枯萎[1]。使用切花保鲜剂可以延缓此过程的发生。非洲菊和香石竹都属于世界六大切花[2],针对二者的切花保鲜剂具有十分重大的研究价值。

2 试验原理

鲜切花的保鲜技术是切花生产的关键性环节之一。据记载,我国古代就出现了一些可行的保鲜方法,如剪切、灼烧、浸烫、注水等。1949年,比利时科学家在切花瓶插水中添加的化学药品显著延长了切花寿命。随后,各国纷纷开展了切花保鲜相关研究,并在19世纪末有了突出的进步,主要表现在对鲜切花采后衰老机制的认识以及其采收后产业链中相应的保鲜技术的研究。目前,切花保鲜的途径主要包括以下三大方面:化学保鲜、物理保鲜和生物技术保鲜。

化学保鲜具有成本低,见效快和易于操作等优点,在鲜切花保鲜中经常使用。本试验通过蔗糖、

8-羟基喹啉(8-HQC)、柠檬酸和水组成不同成分的保鲜剂。对非洲菊切花和香石竹切花进行瓶插处理。通过观察非洲菊切花和香石竹切花的弯头情况、萎蔫情况、花朵直径和整体观赏价值情况来研究不同处理的保鲜剂对非洲菊切花和香石竹切花的影响。以得到比较适合两种切花的保鲜剂浓度,延长二者的保鲜时长和瓶插寿命。

物理保鲜即采用物理措施降低鲜切花的呼吸强度及蒸腾效率,从而减少水分及养分的损耗,提高瓶插寿命,包括低温保鲜、气调保鲜、减压保鲜、薄膜包装保鲜以及磁处理、超声波、辐射处理等。其中切花迅速预冷技术是物理保鲜中发展最快的技术。

随着对鲜切花采后生理机制的深入研究以及现代生物技术的高速发展,基因工程等技术手段为鲜切花保鲜提供了新的思路,从基因层面调控鲜切花的衰老成为可能。目前,基因工程在延续鲜切花衰老方面的研究尚处于初步阶段,主要集中在控制乙烯的合成以抑制鲜切花衰老等方面。据报道,美国科学家从康乃馨中分离出编码ACC合成酶和乙烯形成酶基因的互补DNA,在此基础上利用反义RNA导入技术,使这些互补DNA的反义RNA有效阻碍内源己烯的生物合成,从而抑制切花衰老并使其观赏寿命延长2倍。

鲜切花采收时期以及相关的储存及运输技术也极大地影响着鲜切花的寿命及质量,目前在蕾期采收和催开技术、分级包装技术机械化和标准化、精确储存和运输条件的确定,新的贮存和运输方法(冷储存、飞机),以及管理流通中冷链的建立等方面也取得了较大进展。在实际切花保鲜过程中,通常需要把采前管理、采收时期、采后储运以及瓶插保鲜等各个方面的技术综合应用,以期达到最佳的切花保鲜效果。综合分析近些年在鲜切花保鲜方面的国内外研究,对重要切花瓶插液的最优成分及配比的研究较为集中,而国内在切花采后生理与相关保鲜技术方面虽然取得了一定的研究成果,但与飞速发展的切花产业相比仍需要进一步加强。

本次试验采用化学保鲜的技术,针对香石竹、非洲菊配置保鲜液,以尽量延长二者的瓶插寿命。本次保鲜液配置的为瓶插花使用的瓶插液,即在瓶插观赏期使用的保鲜液。它的主要功能除提供糖原和防止导管堵塞之外,还起到酸化溶液、抑制细菌滋生、防止切花萎蔫的作用。瓶插保鲜液的主要成分有糖、有机酸和杀菌剂,其糖的质量分数一般为0.5%~0.2%。

3 材料与试剂

3.1 材料

香石竹(24枝)、非洲菊(24枝)。

3.2 试剂

蔗糖、8-羟基喹啉柠檬酸盐、柠檬酸、盐酸和氢氧化钠。

蔗糖是保鲜液中的糖原,其含量为0.5%~0.2%。

8-羟基喹啉柠檬酸盐(下文简称8-HQC)是保鲜液中最常用的杀菌剂。它可以使保鲜液酸化,有效减少因微生物所导致的切花颈部和维管束组织的堵塞现象,进而利于花茎吸水,延长瓶插寿命。虽然浓度为100~300 mg/L的8-羟基喹啉广泛运用于抑制酵母、细菌和真菌的生长,但是因为在一些切花的应用中会产生副作用所以限制了使用,如它可能造成菊花和丝石竹的叶片烧伤和花茎褐化等问题。

柠檬酸作为有机酸,可以抑制细菌繁殖,降低酶活性,减轻对导管的堵塞,对切花起到延长寿命的作用。又因微生物在pH为6.5~7.2的环境中生长繁殖最快,柠檬酸的添加可以抑制其生长。

NaOH的作用是在制作保鲜液的最后一步调节其的pH。

3.3 用具

水浴锅、塑料桶、量筒、1 000 mL烧杯,修枝剪、插花塑料杯,电子天平,称量纸和药匙,直尺。

4 试验内容及操作

4.1 8-HQC母液配制

1.72 g柠檬酸溶于800 mL蒸馏水中,于水浴锅中加热至80℃以上,边搅拌边加入2.60 g 8-HQC固体粉末,待新加药粉全部溶解后冷却,定容至1 000 mL,得到浓度为4 000 mg/L的8-HQC 母液,用时稀释。

4.2 花材准备

将采切的鲜切花去掉茎下部叶片(可保留最上部1~2片),摘除残破的花瓣。在水中斜剪去2 cm左右(剪口成45°斜面,修剪花枝长度以插入到容器不倒为宜),立即浸入蒸馏水中待用。

4.3 设计、配制保鲜液

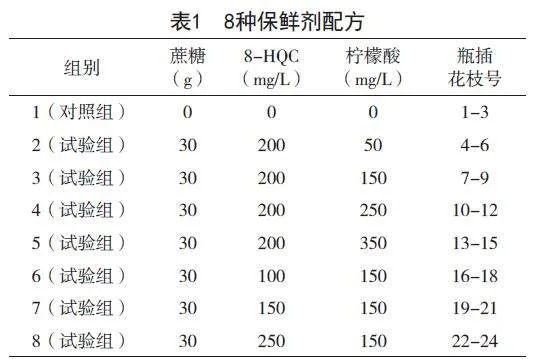

4.3.1 设计8种保鲜液配方(见表1)

4.3.2 制作配方

用清水清洗干净8组塑料烧杯,并且用蒸馏水充分润洗。标注序号1-8。将塑料烧杯中加入一半左右的蒸馏水[3]。在2号、4号和5号塑料烧杯中分别加入50 mg、250 mg、350 mg柠檬酸,在3号、6-7号塑料烧杯中加入150 mg柠檬酸。配置8-HQC母液:1.72 g柠檬酸溶于800 mL蒸馏水中,于水浴锅中加热至80℃以上,边搅拌边加入2.60 g 8-羟基喹啉固体粉末,待新加药粉全部溶解后冷却,定容至1 000 mL,得到浓度为4 000 mg/L的8-HQC 母液,用时稀释。在2-5号塑料烧杯中加入50 mL的8-HQC母液,在6-8号塑料烧杯中分别加入25 mL、37.5 mL、62.5 mL的8-HQC母液,充分搅拌溶解。将1-8号塑料烧杯用蒸馏水定容至1 000 mL。测量pH,结果偏酸性,用NaOH溶液将保鲜液pH调至4.5~5.5。

4.4 制作保鲜剂保鲜处理切花

修好的非洲菊切花和香石竹切花按3支/瓶插入烧杯中(每个烧杯共6枝花)。

通过观察非洲菊切花和香石竹切花的弯头情况、萎蔫情况、花朵直径和整体观赏价值情况来研究不同处理的保鲜剂对非洲菊切花和香石竹切花的影响。试验连续观察7 d(从10月26日开始到11月2日结束)。

5 评价指标

5.1 弯头率

从切花插入保鲜液当天起,记录鲜切花花朵弯头情况。弯头率=弯头花枝数/花朵总数×100%。

5.2 萎蔫率

以花朵外层花瓣严重失水萎蔫、花瓣尖出现枯菱作为切花萎蔫标志。萎蔫率=萎蔫花枝数/花朵总数×100%。

5.3 切花观赏值

切花的观赏值包括切花花朵的颜色、花枝的姿态和切花花径的大小等。

5.4 花枝鲜重

从切花插入保鲜液当天起,采用称重法,每天测量花枝鲜重,比较该切花每日的鲜重变化。

5.5 花朵直径

选用尺量法,用直尺或游标卡尺量取3个方向的花朵直径,取其平均值作为当天的花朵直径。

6 结果

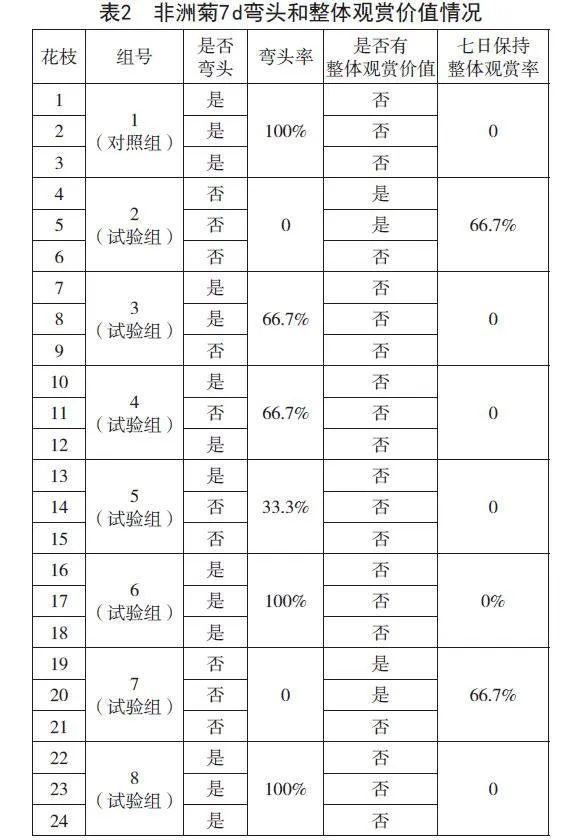

6.1 保鲜液7 d内对非洲菊切花的影响(见表2)

根据非洲菊7 d对比可得,非洲菊7 d保持整体观赏率为20.8%,非洲菊7 d弯头率为33.3%。在7个试验组中,第7组(30 g蔗糖、150 mg/L8-HQC、150 mg/L柠檬酸)的保鲜液对非洲菊效果最好。第7组的7 d弯头率为0,7 d保持整体观赏率为100%。

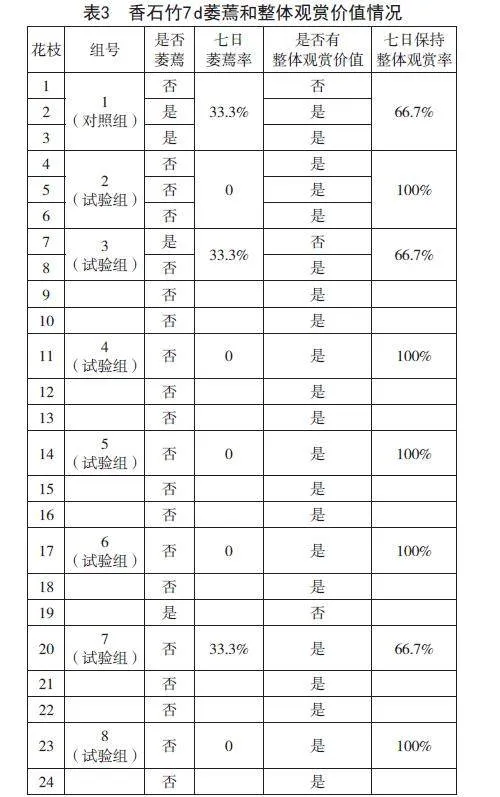

6.2 保鲜液7 d内对香石竹切花的影响(见表3)

根据香石竹7 d对比可得,香石竹7 d萎蔫率为16.7%,香石竹7 d保持整体观赏率83.3%。在8个试验组中,第2组(30 g蔗糖、150 mg/L8-HQC、50 mg/L柠檬酸)的保鲜液对香石竹效果最好。第7组的7 d萎蔫为0%,7 d保持整体观赏率为100%。

6.3 总结

150 mg/L8-HQC和150 mg/L柠檬酸对于非洲菊的效果最好。200 mg/L8-HQC和50 mg/L柠檬酸对于香石竹的效果最好。非洲菊对柠檬酸的耐受程度比香石竹高,香石竹对8-HQC的耐受程度比非洲菊高。

参考文献

[1] 张永强,温志,李元文.香石竹切花保鲜技术研究初报[J].南方园艺,2006(5):38-39.

[2] 文慕芬,谢燕青,邹秋玲.非洲菊切花在柳州市区的高产栽培技术[J].南方园艺,2008(1):57-58.

[3] 文素珍,任敬民,伍健威.保鲜剂对非洲菊切花保鲜影响的研究[J].佛山科学技术学院学报(自然科学版),2010,28(2):85-89.