水利工程河道防洪现状及治理措施

2024-08-08庞晓艺

摘要:随着全球气候变化加剧和城市化进程加快,我国洪涝灾害风险不断增加,河道防洪面临严峻挑战。本文分析了我国河道防洪的现状,指出了洪水威胁加剧、河道管理不善、防洪设施老化、防洪投入不足等主要问题。针对这些问题,提出了加强河道治理、完善防洪设施、优化水资源配置、强化防洪预警等治理措施。只有采取综合性的治理措施,才能有效提升我国河道防洪能力,为经济社会发展提供安全保障。

关键词:水利工程;河道防洪;防洪现状;治理措施

河道防洪是水利工程的重要组成部分,对于保障国家水安全、维护人民生命财产安全具有重要意义。我国是一个洪涝灾害频发的国家,每年都有大片地区遭受洪水侵袭,造成巨大经济损失和人员伤亡。加强河道防洪工作,提高防洪抗灾能力,是水利部门的重要职责。本文将从河道防洪现状入手,分析存在的主要问题,并提出相应的治理措施,以期为今后的河道防洪工作提供参考和借鉴。

1 我国河道防洪现状

1.1 洪水威胁加剧

气候变化造成的极端天气事件日益增多,加之城市化进程的不断推进,给我国河道防洪带来了前所未有的挑战。洪水灾害频发、强度大、影响范围广,已成为不争的事实。权威部门统计数据显示,2010—2020年,我国每年平均有7 000多万人次遭受洪灾的严重影响。

特别令人担忧的是,一些大城市和经济发达地区更是首当其冲。随着城市化水平的不断提高,城市不透水面积也在持续增加,一旦遇到强降雨、雨雪等极端天气,内涝灾害就会接连不断地发生,对城市的正常运转造成沉重打击。以2021年7月为例,河南省遭遇了有记录以来最为严重的特大暴雨,郑州市更是遭受了洪灾的沉重袭击,造成巨大人员伤亡和经济损失。

洪水威胁的加剧,既有自然因素的影响,也与人类活动密切相关。全球变暖加剧了水循环过程,极端降水事件更加频繁;同时,人类过度开发自然资源、破坏生态环境,也加剧了洪涝灾害的发生。因此,提高防洪能力、增强抗灾救灾实力,已成为摆在我们面前的重要课题。

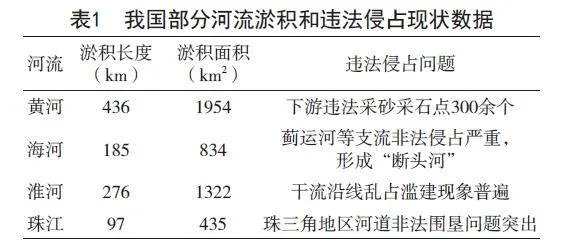

表1列出了我国部分河流淤积和违法侵占现状数据,反映出河道管理形势的严峻性。

1.2 河道管理不善

我国河道管理存在多种问题,管理粗放是其中的重要表现。一些地区河道沿线秩序混乱,乱占河道、乱堆物料、乱搭建违章建筑等现象屡禁不绝。这些行为无疑加剧了河道淤积,阻碍了行洪TnnyvLgQgevGoJOWEk91Ug==通畅,极大地增加了洪灾风险。河岸侵蚀失治是另一个突出问题。部分河道未按规范设置护坡及缓冲带,河岸植被破坏严重,再加上水土流失,河岸遭到严重侵蚀。一旦遇到洪水冲击,易引发决口、垮岸等险情,威胁沿岸人民生命财产安全。此外,河道污染问题亦不容忽视。生活污水、工业废水、农业面源污染等,使部分河流水质严重恶化,达不到防汛排涝的基本要求。一旦汛期来临,污染河道不仅阻碍泄洪,还可能对周边环境造成二次污染,后果不堪设想[1]。河道管理如此粗放现象的存在,很大程度上源于地方政府和相关部门对河道管理重视不够。因此,加强河道管理,提高管理水平,是摆在我们面前一项紧迫而艰巨的任务。

1.3 防洪设施老化

我国许多重要河流的防洪设施由来已久,多数建于20世纪,防洪标准较低。随着时间的推移,这些设施自然会出现不同程度的老化、失修问题。一些重要堤防、护岸等设施已难以满足现代防汛需求。水闸、泵站等关键设施老旧落后,抗御能力较弱,难以抵御极端洪水事件的冲击。山洪、沙石流等灾害更是对这些设施构成了巨大威胁。此外,部分防洪工程长期未能得到应有的修缮加固,存在严重的安全隐患,遇到超标准洪水袭击时,可能会发生决口、垮坝等事件。由于技术水平的限制,许多老旧设施在当初建设时,并未充分考虑到气候变化、极端天气、城镇化等因素的影响,这些设施已经难以满足现代防洪要求,亟须进行更新改造。可以预见,未来一个时期内,防洪设施更新改造将是我国河道防洪建设的重点,也必将投入大量人力物力[2]。但与洪灾带来的损失相比,这样的投入是完全值得的,因为其关乎经济社会发展和人民群众的生命财产安全。

1.4 防洪投入不足

许多重大洪灾事件都向我们敲响了警钟,河道防洪投入严重不足已经成为制约我国防洪能力提升的重要因素。虽然近年来政府在财政预算中用于防洪的资金投入有所增加,但与日益严峻的形势和实际需求相比,仍存在较大差距。从投入结构来看,预防性投入明显不足。由于资金限制,许多地区的防洪设施建设步伐缓慢,只能依靠有限的资金维护修缮已有的老旧设施,无力大规模新建或更新改造。这无疑使得我们在应对超标准洪水时处于很被动的局面,很容易出现“重灾区无重点工程防护”的情况,付出沉重的经济和人员伤亡代价。防汛抗灾救灾能力建设也是一个投入较为薄弱的环节[3]。一些地区虽然高度重视防汛抢险工作,但由于资金短缺,往往难以配备足够的专业装备和应急物资储备。应急抢险时常不得不临时征用民用设备和物资,救援效率和质量很难得到保证,应对突发灾情的能力受到了严重制约。

此外,防汛基础设施建设在资金投入方面也存在不平衡的现象。内陆地区防洪投入相对充足,而一些地处偏远、经济条件落后的地区,防汛基础设施建设长期滞后,抗御洪涝灾害的能力十分薄弱。可以说,防洪减灾是一项投入大、周期长、见效慢的系统工程,需要持之以恒的政策支持和资金投入[4]。当前,我国防洪投入仍显紧缺,特别是预防性建设和应急能力建设方面投入不足,已成为防洪能力提升的关键瓶颈。只有进一步加大投入力度,优化投资结构,协调内陆与偏远地区的投入差距,我国的河道防洪能力才能全面增强,切实保障人民生命财产安全。

2 河道防洪治理措施

2.1 加强河道治理

河道治理是河道防洪的关键基础,是提升防洪能力的重中之重。我们应当坚持以工程措施为主,非工程措施为辅的防洪理念,全面推进河道治理工作。首先要加大河道疏浚力度,清除淤积,消除影响河道行洪的各种障碍物。对于一些河道曲折、行洪不畅的河段,可以通过直切曲、开挖行洪区等措施来提高河道泄洪能力。

河岸防护也是河道治理的重要内容。当前大力推行生态护坡,利用植被防护的方式,既能减缓河岸侵蚀,又能改善河流生态环境。对于一些山区河流,则应加强山体防护和植被恢复工作,减少水土流失,避免滑坡泥石流等灾害威胁河道安全。通过全方位、系统化的河道治理,不断提高河道的行洪能力和安全度,为河道防洪奠定坚实基础[5]。

此外,还需要加强河道管理,严格管控河道占用行为。对河道内存在的一切违法建筑、堆物等障碍物,要果断予以清理,还河于民。建立河长制和河道巡查员制度,加大执法力度,坚决杜绝乱占乱搭等行为。此外还要完善河道管理法规,对河道保护范围、岸线控制等做出明确规定,保护好河道行洪空间。只有河畅行洪,才能真正提高防洪能力。

2.2 完善防洪设施

完善防洪设施建设,是增强我国河道防洪实力的重中之重。针对现有老旧设施存在的问题,我们应依据防洪标准和当地城镇化发展实际,有序推进新建、扩建和加固工程,大幅提升防洪设施的抗御能力。对于主要河流干流,要系统提高防洪标准,加固和新建一批重要堤防、闸坝、泵站等骨干设施,确保核心防线的安全稳固。在城市地区,应设置滞洪区、蓄洪区,加大暴雨排水管网、泵站等设施建设力度。一些重要交通干线也需要修建桥涵、防洪墙等工程保护。此外,区域防洪设施布局还须统筹考虑。编制流域综合规划,合理布置库坝、调蓄洪区等调节设施,并保证其联防联控工程配套完善,相互衔接有序。只有整体防护体系到位,才能最大化发挥防洪设施的作用,避免出现“插花式”防洪带来的薄弱环节。重视新疆、西藏等边疆民族地区和生态脆弱地区的防洪设施建设,也是我们必须高度重视的。这些地区洪涝灾害往往具有流域面积广、持续时间长、破坏力大等特点,必须根据实际情况精准施策,因地制宜地推进防洪工程。对于存量老旧设施,政府应加大改造力度,紧跟现代标准,确保功能性和安全性。通过工程改造和生态修复,充分延长设施使用寿命。针对确实无法满足使用要求的,则应实施拆除重建,杜绝一切安全隐患。

2.3 优化水资源配置

合理调配水资源,是国家防洪减灾的重要措施。我们要科学规划、统一布局蓄滞洪区,充分利用湿地、沟渠、低洼地带等,尽可能多地储存和暂存洪峰流量,发挥其蓄洪调节作用。在水库运行管理上,也应预留出充足的防洪库容,一旦遇到洪水来袭,可以立即腾出空间予以拦蓄。与此同时,加强流域内的水利工程群协调联防联控尤为关键。不同工程应依据流域防洪总体规划,制定出行之有效的运行调度方案,共同完成防洪任务。在遭遇大洪水期间,上游水库要主动拦洪,下游河道则应尽可能扩大泄流,错峰疏泄,防止出现叠加效应。还应努力挖掘流域的蓄洪潜力,深入排查各类沟渠、塘坑、湖泊、低洼地带等,统筹规划和建设,在规避险情的同时发挥其储蓄调节洪水的作用。在高原地区和连片山区,还可设置若干分洪分流工程,趁早疏导山洪砂石流,减轻下游洪峰压力。在推进现代化水网建设中,也要留有余地,将防洪理念贯穿其中,最大限度发挥其蓄滞调蓄功能。在规划运行等环节都要充分考虑防洪需求,使之真正服务于防洪减灾。当然,水利工程与工程外措施的相互配合也是优化水资源配置的重要内容。在挖掘工程措施蓄泄洪潜力的同时,也要注重植被恢复、生态修复等工作,增强流域的天然防洪能力。

2.4 强化防洪预警

防洪预警能力的提升,直接关乎防汛抢险的及时有效。因此,我们要从以下几个方面着手,切实增强防汛预警和应急响应能力。第一是加强监测预报预警体系建设。扩大自动监测站网覆盖面,提高监测精度;引进先进的气象水文数值预报模型,着力提高预报预警的准确性和时效性。只有获得及时精准的监测和预报信息,才能为防汛决策提供可靠依据。第二要健全应急预案,做好各种防御准备。根据不同洪水情况,制定出行之有效的应急预案,明确各方的职责分工。提前做好疏散撤离预案,确保人员能够安全撤离。还要储备好充足的防汛物资,包括救援装备、临时帐篷、食品等,确保群众的基本生活得到妥善安排。第三是加强防汛应急队伍建设。重视培养一支专业化、常备化的抢险救援队伍,提高其快速反应和处置突发事件的能力。队伍编制要合理,装备要精良,并时常进行各种应急演练,保持随时待命状态。此外,还要努力提高全社会的防灾自救能力,普及基本的避灾知识技能。第四要加大防汛宣传和培训力度。新媒体时代,要充分运用新技术新手段,提高防汛宣传的覆盖面和实效性。组织定期的防汛知识培训,不断提高公众特别是基层干部群众的防灾意识和应对能力。同时,也要借鉴海内外的成功经验做法,汲取防汛新理念新思路,为我国防汛工作注入新的活力。

3 结语

我国河道防洪形势依然严峻,治理任务艰巨。各级政府和水利部门要高度重视河道防洪工作,加大防洪投入,采取切实有效的治理措施,不断提升河道防洪能力。同时,要加强宣传教育,增强全社会的防洪意识,形成全社会共同参与河道防洪的良好局面。只有多管齐下,标本兼治,才能有效提高我国河道防洪水平,为经济社会发展提供有力保障。

参考文献

[1] 夏磊,孙国焕,张亮亮.济宁市防洪除涝体系建设浅析[J].治淮,2024(3):16-17.

[2] 杨锐.塔里木河干流河道整治方案探析[J].陕西水利,2024(1):107-108+114.

[3] 董亚会.河道防洪工程监理控制要点及“提质增效”措施探讨[J].水利技术监督,2023(11):128-130.

[4] 李小环.某河道防洪工程设计[J].水上安全,2023(12):160-162.

[5] 梁春阳.黑峪河山洪沟防洪工程治理方案探讨[J].海河水利,2023(8):54-56.