其心如莲

2024-08-05闫大海

饶宗颐Rao Zongyi

饶宗颐(1917—2018),生于广东潮安,祖籍广东梅县。字固庵、伯濂、伯子,号选堂,又号固庵,斋名梨俱室。汉学家、经学家、考古学家、古文字学家、翻译家、文学家、书画家、敦煌学及文化史学家。生前为香港中文大学中国文化研究所暨艺术系荣誉讲座教授、中文系荣誉讲座教授,中央文史研究馆馆员,西泠印社社长。出版有《日本所见甲骨录》《潮瓷说略》《人间词话平议》《潮州艺文志》《殷代贞卜人物通考》《甲骨文通检》《词集考》《中国史学上之正统论》《唐宋墓志》《敦煌书法丛刊》《古意今情—饶宗颐画路历程》《饶宗颐二十世纪学术文集》等。

被誉为“国际瞩目的汉学泰斗”和“整个亚洲文化的骄傲”的饶宗颐,治学余暇,于书画研究、创作用功甚勤,成就斐然,卓为大家。作为学者,饶宗颐堪称通才;而作为书画家,饶宗颐亦堪称通才。观其作书法,五体皆擅。观其画,举凡山水、花鸟、人物等,无所不能。更令人称道的是,饶宗颐于书画创作不仅“全通”,且能“独诣”,能为他人所不能为,戛戛独造,殊为难得。

在饶宗颐晚年,荷花成为他绘画创作的主要题材,不仅数量大、品类多,而且颇多精品,被誉为“饶荷”。其实,饶宗颐不是到晚年才对荷花情有独钟,而且饶宗颐偏爱画荷还有一段隐情。

众所周知,宋代理学家周敦颐有一篇名文《爱莲说》,传诵古今。饶宗颐的父亲为他取名“宗颐”,就意在让他以周敦颐为师,宗法周敦颐的道德、文章。由此,饶宗颐与周敦颐结缘,与荷花结缘。某种程度上,荷花成为饶宗颐其人、其学的象征。这才是他喜爱画荷花的深层次原因,也是“饶荷”的真正内涵和魅力所在。

一

饶宗颐的荷花题材绘画创作,大致可以分为两大阶段。第一个阶段,大致从20世纪70年代开始,到20世纪90年代,大概有20年的时间;第二个阶段,从20世纪90年代,直至饶宗颐生命结束,大概有30年的时间。这样算起来,饶宗颐画荷花,前后约有50年的时间。

在很多人看来,饶宗颐的绘画创作,以山水画、人物画为主。实际上,从初涉丹青,饶宗颐就开始了花鸟画的创作。饶宗颐早期的花鸟画创作,以徐渭、陈淳、八大山人等文人大写意水墨为宗,其早期画荷花作品同样如是。邓伟雄在给饶宗颐画展写的前言中提到,“周敦颐一生喜爱荷花,他的《爱莲说》是自古以来称颂荷花最重要的一个篇章,但是诱发饶体荷花的最重要引子,根据饶教授的说法,应为八大山人的《河上花卷》”。也就是说,周敦颐的《爱莲说》是饶宗颐将荷花作为创作对象的深层原因,而八大山人的《河上花图卷》则是直接诱发饶宗颐画荷花的原因。

八大山人是中国艺术史上举足轻重的宗师,其花鸟画笔墨精妙,独步古今,而《河上花图卷》更是八大山人花鸟画的经典之作。不过,饶宗颐从八大山人处“得笔”,看重的还不仅仅是笔墨,而是其中蕴含的禅学意蕴。在谈到八大山人绘画时,饶宗颐曾说:“八大山人绘画构图奇崛而缜密,已成为一般写意画家追求的对象。苦禅一生致力于八大山人笔墨,功力深至,故有一针见血之论。我认为八大山人是以禅入画,画法与禅理相通,他以虚实浓淡表现空;以左右疏密安顿画的重心;以上下前后呼应体现妙;以笔墨轻重、繁简造成境与人互相渗透。冥会众缘,使幅画浑然一体实现其最高造诣。”进而又说:“八大作画,每每得少而足,故自云‘曷其廉也’。‘廉’为彼作画及题画之总原则。画面简,笔墨省,以构成其特色。”如果只见到八大山人的简、省,而不能悟其画法、禅理相通,是不可能理解高妙的。

显然,饶宗颐对八大山人的取法,比一般的书画家要深入,超越了笔墨、造型的直观层次,一超直入,直指本心。以澳门艺术博物馆所藏饶宗颐20世纪90年代所作《荷鸭图》《荷叶双雏图》为例,可以看出,饶宗颐早期画的荷花,水晕墨章,清雅超然,隐隐然有一种禅意。另外,此时饶宗颐笔下的荷花,明显可以看出八大山人的影子,《荷鸭图》中的荷叶、荷梗均从八大山人画中“移植”而来,其构图的简、笔墨的省也与八大山人画荷异曲同工。

从20世纪90年代之后,饶宗颐笔下的荷花陡然一变,取法开始变得极为多样,逐渐从八大山人画风的影响中脱离出来。具体而言,20世纪90年代之后饶宗颐画荷的取法大致有两个,一是敦煌的白描荷花,一是张大千的彩墨荷花。饶宗颐曾经不满西方学者所言“敦煌在中国、敦煌学在西方”的言论,致力于敦煌学研究,终成一代大家。与敦煌文献的寂寂无闻一样,敦煌白描画也长期没有得到画家、美术理论家的充分认可。在研究敦煌学的过程中,饶宗颐认识到敦煌白描的独特价值和艺术魅力,并将其移入自己的画面,让敦煌白描荷花再度璀璨夺目。他在一件作品中题道,“写敦煌盛唐荷样”,可见饶宗颐借鉴敦煌白描荷花图样的最终目的,是再现大唐审美之盛况。故而他的荷花在“饶荷”之外又被称为“唐韵荷”。饶宗颐画荷,之所以会受张大千影响,是因为二人虽然交往不多,却惺惺相惜。张大千六十大寿的时候,饶宗颐为其作《南山诗》,深得张大千激赏。张大千曾评饶宗颐白描,“饶氏白描,当世可称独步”,而饶宗颐对张大千的丹青妙笔同样赞誉有加,那么饶宗颐画荷受张大千影响也就顺理成章了。

当然,20世纪90年代之后饶宗颐的荷花作品,并不仅是从敦煌白描、张大千荷花取法,而是兼收并蓄,融汇百家。另外,饶宗颐还注重“师造化”,从观荷、赏荷到画荷,最终成就了“饶荷”。

饶宗颐曾自述:“荷花的高洁,使得历代的花卉画家都喜欢把它作为创作题材。宋人的工笔双钩画法、恽南田的没骨画法、八大山人的减笔画法,直到近代张大千气魄雄伟的荷花画法,这些我都尽量观察他们画法的特征,我亦在中国各地都着意地看大小的荷塘、荷池,到如今我写荷花,不单只是随着我要表达的荷花形象来选用不同技法,我更加希望能够写出我心中荷花的神采。”

事实证明,“饶荷”,最终体现了饶宗颐“心中荷花的神采”。

二

饶宗颐学问之渊博、宏富,自不待言。其学,更贵在自出机杼,敢于怀疑,敢于创新。

王岳川在谈到饶宗颐的学问时说:“我注意到王国维先生的‘二重证据法’:就是出土文物加上纸上的文献。文献是文字的,出土文物是实物的可以佐证史实的真实性。饶先生又加了一个新东西—甲骨文……我认为这是继王国维之后的一大学术推进。”又说:“他对疑古派过分的怀疑中国历史提出了批评,包括对疑古派学者把中原地盘越说越小提出了不同意见。他的研究应该是对中国文化深层结构和远古精神的揭示。对世纪学术各家各派,皆是取长补短,独出机枢。”对自己的学术研究,饶宗颐颇为自负,曾经说从不做别人做过的学问。据统计,他所开创的新的研究领域多达十几个,其创造性可见一斑。金庸曾说,只要有了饶宗颐,香港就不是文化的沙漠,这一评价与饶宗颐的学术创造力、创新性是分不开的。

饶宗颐治学的创造精神、创新精神,同样也贯穿于他的书画创作,以及他的荷花题材绘画创作。邓伟雄谈到饶宗颐晚年的荷花绘画时说:“从新世纪开始,饶教授的荷花可谓踏进了‘无入而不自得’的地步,他所用的笔法、色彩,甚至构图,很多都是古人所未有涉笔者。……故此,他这十多年来的荷花,可说是千变万化,成为他独有的‘饶荷’。”所谓“古人所未有涉笔者”,指的就是饶宗颐画荷的独创性,也是成就“饶荷”的关键所在。

那么,“饶荷”的创造性、独特性,究竟体现在哪些地方?下面,我们逐一展开论述。

首先,饶宗颐画荷,敢为巨制,突破了古人画荷多为小品的形制。

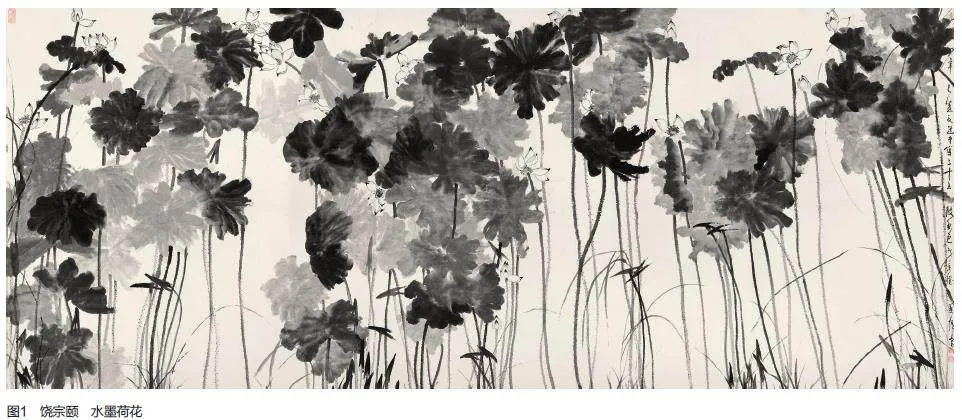

从绘画史的角度来看,宋元时期的荷花题材作品,多为册页、扇面,即便有手卷、条幅,尺幅一般也不是很大。而明代以后,尺幅巨大的中堂、条屏开始出现,但是除了八大山人等为数不多的画家,能够作荷花巨制的古代画家并不是很多,这也就给后人超越、创新留下了空间。我们知道,尺幅、形制变大,意味着笔墨技法、构图谋篇等方面也随之改变,如果用画小品的方式画巨幅作品显然是不行的。相对来说,山水画比较容易创作巨幅作品,因其物象丰富、技法多元,而创作花鸟画作巨幅就要困难得多。近代以来,除潘天寿一人之外,能做花鸟画巨幅者极为少见,而能作荷花巨幅者更为少见,即便是擅长画荷花的张大千也不例外。饶宗颐的荷花绘画,颇多巨制,气势大、气象大、气魄大,令观者顿生高山仰止之感,如中国国家博物馆所藏《水墨荷花》(图1)、香港大学美术博物馆所藏《百禄是荷》(图2)。饶宗颐敢于作巨幅荷花,与他深厚的碑学书法功底是分不开的。他用篆籀、北碑笔法画荷梗,笔笔雄健,笔笔浑厚,撑得起,立得住,如果用纤弱的帖学笔法为之,显然无法支撑。这大概也是古代画家无法绘制荷花巨制的一个主要原因。

其次,饶宗颐画荷,敢于用色,突破了文人画荷多用水墨的传统。

荷花是历代画家都喜爱有加的绘画题材,从表现形式来说,一般有工笔、写意两种,其中工笔荷花多设色,写意荷花多水墨,鲜有将两者统一者。近代以来,这一分野逐渐被打破,写意、设色荷花开始在画家笔下出现,如齐白石、张大千都是其中的代表。但是从色彩的角度来看,齐白石、张大千等人的写意设色荷花,还是以墨为主、以色为辅,或者说是以色为墨、变墨为色,并没有展现出色彩作为一种艺术语言的重要、独立的价值。饶宗颐学贯中西、视野开阔,且长期生活在现代化的大都市,拥有极其丰富而强烈的现代视觉经验、色彩体验。因此,他不断尝试从色彩的角度寻求突破,最终成一家法。可以说,“饶荷”最引人注目的视觉特点,就在于色彩。

经过梳理可以发现,“饶荷”色彩运用的创造性,大致分为这样几种:第一种是以单一色彩绘制全幅。在诸多色彩中,饶宗颐偏爱朱红,因此他有很多荷花是用朱红色完成的,如香港大学饶宗颐学术馆所藏《朱荷》(图3),这体现出饶宗颐对中国画色彩观的深入感悟。在传统文人画中,色彩的运用不是客观的,相反带有极强的主观性、象征性,因此水墨才能成为最主要的色彩。饶宗颐深谙其理,且能化而用之,用朱红代水墨,既适应了当代人的视觉审美需求,又不违背文人画的色彩观念,无古无今,亦古亦今。当然,除了朱红色,饶宗颐以金粉绘制的荷花同样常见,也同样别有意趣,可以称之为“金碧荷花”。用金粉绘制荷花,这应该是饶宗颐从张大千那里学来的。但张大千画荷较为严谨,仅用金粉勾线,而饶宗颐更进一步,以金粉为色,运以写意笔法,营造出一种金碧辉煌、雍容华贵的美感。第二种是用带底色的纸张、绢帛绘制荷花。传统文人作画,多用素雅的纸、绢,以白色居多,间有浅褐色、浅黄色等,饶宗颐反其道而为之,喜欢用色彩比较饱满、亮丽的纸张作荷花。如他的《金花银叶敦煌荷样卷》(图4),绘制在深蓝色的纸上,荷花用金粉绘制,荷叶用银粉绘制,别具一格,仪态万方。中国美术馆藏有一件饶宗颐的《莲莲吉庆》(图5),通篇绘制于大红、洒金的纸上,营造出极强的视觉冲击力,极富形式感、现代感,观之令人心潮澎湃,别有一番美感。从这件作品可以看出来,饶宗颐的生命态度是积极的、乐观的。画为心象,《莲莲吉庆》几乎就是饶宗颐生命境界、人生情怀的象征。第三种是饶宗颐在晚年尝试用破色、撞色法绘制荷花小品,画法与传统的没骨法相仿,但更加强调水与色、色与色的交融,似乎吸收借鉴了水彩画的创作技法。这说明,饶宗颐的艺术创作视野是极为宽阔的,不仅追求学贯中西,同时还追求艺贯中西、画贯中西。

最后,饶宗颐画荷,在图式上多有探索、尝试。

鉴于题材、技法、材料等不同方面的限制,写意花鸟画的创新空间并不是特别大,这也是导致其面貌单一、缺乏新意的原因所在。饶宗颐的可贵之处,在于能从局限、约束中看到新的可能,因此他的“饶荷”常能“新瓶装旧酒”。比如,四条屏、八条屏形式是中国画家常用的形制,饶宗颐就常用这种形式绘制荷花,每一条屏的色彩、构图都有变化,连为一体,意态横生。他也常作通屏荷花,尺幅巨大,气势撼人。因此,有论者道:“饶教授之巨幅或者连屏荷花,其气势更若长江大河,有奔流浩瀚之势。”此外,饶宗颐晚年还一度尝试荷花、书法相融的创作模式,甚至敢于用色彩作字,尽管没有更深入的探索,但他的探索精神是值得肯定的。

“饶荷”的探索性,得到了学界、艺术界乃至社会各界的高度认可,有学者说:“故而有论,近代画荷花名手不少,齐白石、吴湖帆、张大壮、陆俨少、谢之光、丁衍庸、唐云、潘天寿等,各有其趣,然以气势言之,则大千居士与饶宗颐教授可以云并峙双峰矣。”所论虽略显偏颇,但亦不无道理。

三

纵观饶宗颐的书画艺术,虽然锐意创新、新意迭出,但大体上来说,没有跃出文人书画的界限。当然,称之为“学者书画”亦无不可。

当下时代,自诩为文人书画家者并不在少数,但是,真正能称得上“文人”者却少而又少。所谓文人书画,其前提就是创作者本人确为文人,而不是学习一点文人书画的相貌、皮毛,就能称之为文人书画。而饶宗颐的书画,称之为文人书画是没有任何问题的,其才、其学、其品、其格,无不符合“文人”的标准。而用当下的眼光看,他也是名副其实的学者、知识分子。

陈师曾论文人画云:“何谓文人画?即画中带有文人之性质,含有文人之趣味,不在画中考究艺术上之工夫,必须于画外看出许多文人之感想,此之所谓文人画……文人画之要素:第一人品,第二学问,第三才情,第四思想;具此四者,乃能完善。”在陈师曾看来,文人画之美,在画之外。

就饶宗颐的荷花而言,其画外之美,一是学问,二是品格。

学贯中西、博通古今是饶宗颐做学问的显著特点。在现代社会,作为学者,专精一门并非难事,但做到“博”和“通”,则绝非常人所能企及。饶宗颐以治学的方式为艺,从不为自己设置任何障碍,在各个艺术门类、艺术风格中自由穿行。而他笔下的荷花也是这样,风格多样、形式多样,入眼便是繁华。“饶荷”给我们当下书画家的启示是,不能将自己的创作拘泥在一个过于具体的范围内。比如有的画家终生固守一种风格,甚至终生固守一种题材,且自鸣得意,以这样的方式从事艺术创作,是不可能有所成就的,只有纳百川的才是海。另外,饶宗颐以学者、文人身份从事艺术,笔下流淌的是他深厚的学养,是千万卷诗书中陶冶的儒雅之气,这使得他的“饶荷”迥异于其他画家。

饶宗颐一生学、艺两不偏废,这绝非偶然。饶宗颐主张,一个人在这个世界上生存,既要有为,还要有趣,对他来说有为表现在学术研究上,有趣则多表现在书画创作上。有为、有趣兼得,一个人的生命也就整全了,圆融了,他最终追求的就是这样一种生命的圆融境界。“饶荷”即便有千般变化,唯一不变的,就是圆融大美之境。这是饶宗颐生命、人格的终极象征。从另一个方面看,饶宗颐还有更大的胸襟和担当,那就是将自己的生命托付给国家民族的文化事业,他研究敦煌、研究其他无人问津的绝学,根本目的就在于振兴我们国家的学术、文化,他有一种深沉的使命感。由此我们不难想到,饶宗颐喜欢作巨幅荷花、喜欢表现大唐繁盛之美,其实无不源自他的使命与担当。

饶宗颐说:“莲花出淤泥而不染,更能开出美丽的花朵。这个‘如莲华在水’正是《法华经》里主要的中心思想和教育的重点吧!我亦希望人们心清纯洁,人类能如莲花一样高逸。”

是知,“饶荷”画的不仅是饶宗颐自己,更是我们每一个人。

策划、组稿、责编:金前文