后合资时代,一汽何以突围

2024-08-02施晶晶

车企们正在全行业的价格战中拼杀,这是传统燃油车和新能源汽车的竞争,也是合资车企与自主品牌的较量。竞争者中,中国一汽的压力尤为突出。

2023年,一汽集团八成销量仍有赖于大众、丰田等合资品牌,在各主流汽车集团中虽稳住了整体销量的亚军座席,但新能源自主品牌比亚迪已紧随其后;而以单个品牌论,2022年起,比亚迪的汽车年销量超越了一汽-大众,问鼎榜首,并持续拉开差距。

相比同行,一汽则自带特殊滤镜。

它成立于1953年,是新中国第一家汽车制造厂,坊间冠之以“中国汽车工业长子”之名;它根植于老工业基地东北长春,中国汽车工业在这片土地上从无到有,一汽也是地方的产业支柱。

70年间,这家“车企老大哥”见证着中国车企在市场化浪潮中沉浮,它也顺势而起,成为中国最大的合资车企。独特的历史地位、产业地位和地理区位,决定了“一汽发展后劲”议题的现实性。

回望33年前,通过与德国大众汽车集团合资办厂,一汽以“做中学”的方式掌握现代化轿车生产、管理和营销的技能;往后看,作为大国企的一汽仍需回答:怎样深化改革,适应现代化对企业和产业的要求,继续以转型升级和自主研发穿越周期。

办合资,从零到一

1990年11月20日,在北京人民大会堂里,时任一汽总工程师林敢为主持了一场重大庆典—历时27个月,历经六轮商务谈判,一汽-大众15万辆轿车合资项目合同成功签约,成为中国汽车工业重要的转折点。

在此之前,中国汽车工业发展战略转向轿车,一汽被确立为中国轿车三大生产基地之一。可此前30年里,一汽是一个仅有3万辆卡车产能的制造厂,并且“干卡车是小学水平,干轿车是大学水平”。现代化轿车生产制造是怎么一回事,大规模产能的工厂怎么建起来,一汽没有经验。

为此,一汽和水平领先的德国大众汽车集团合作,成立合资公司一汽-大众汽车有限公司 (下称:一汽-大众),围绕现代化轿车生产制造,一汽的“第三次创业”由此开始。

然而,合资企业是世界上最难经营的一类企业,难就难在如何统一合资双方的意见,拧成一股绳去争取企业的最大成功。

尤其在盈利问题上,中德双方股东老吵架。德方认为,合资公司一成立就得盈利。中方观念是,这么大的企业得有五年建设期,建设期间怎么盈利呢?细节上,中方怪德方定价太高,车卖不出去。德方埋怨一汽销售不尽力,偏心去卖小卡车,才总是亏损。

当时,德国一家报纸刊登了一幅漫画,形象地反映了一汽和大众矛盾之尖锐:一只大嘴的鹈鹕,正要将一只青蛙吞下,而脑袋已入嘴的青蛙用前肢紧紧钳住了鹈鹕的长脖子,让鹈鹕不能吞下自己。

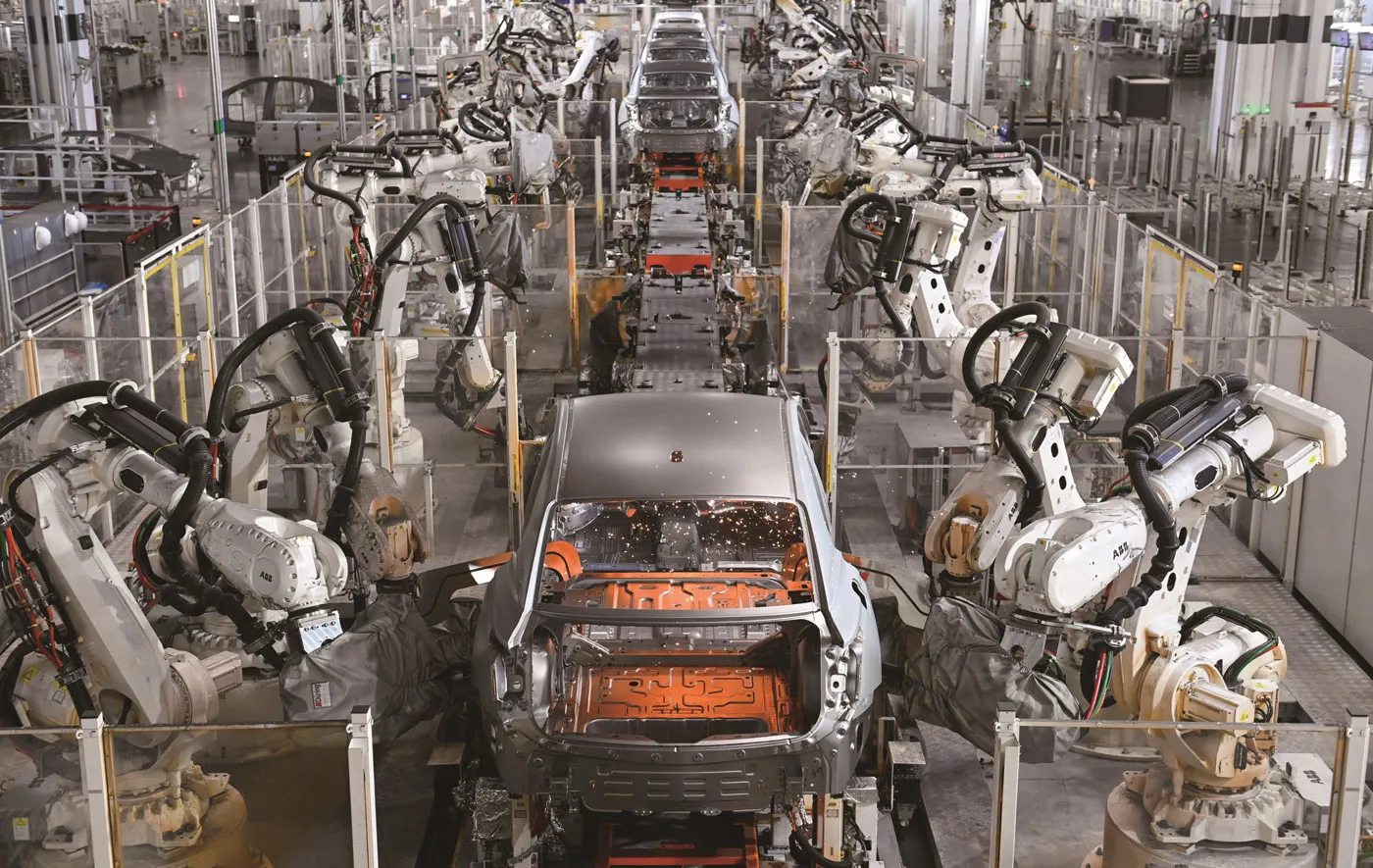

磨合了6年,一汽-大众在1997年开始盈利。这离不开从美国拆迁回来的一条名为“威斯摩兰线”的二手闲置机械自动化生产线,也正是它让一汽的轿车生产接近80年代的国际水平。

拆迁这批近1万吨重的设备和技术资料,历时21个月。它们运抵国内时,一汽-大众成立不久,而长时间海上运输,集装箱饱受海水侵蚀,许多零件锈迹斑斑不能用。一汽不舍得报废,既不忍近2年的辛苦拆迁白费,更不想拖累生产进度,最终一汽人用除锈剂、洗油、刷子挨个清洗零件,再根据手绘的拆装图,竟真的安装好了。

有德国专家预判,这条生产线拆了不一定能装上,装上不一定能运转,运转不一定能生产出合格产品,合格了不一定能达产。但第一辆试装捷达轿车组装下线,几个德国专家还是激动得落泪。

事实证明,从一汽-大众第一辆捷达车驶下生产线到15万辆捷达车型的量化生产,这条线见证了中国轿车工业的量产时代,且持续运转了20年。

从德国取经现代化生产

生产捷达轿车是练练手,一汽-大众真正开始进入现代化轿车生产,是从奥迪A6开始。

1999年,一汽-大众引进奥迪A6车型,从中学习领悟到一系列技术控制的诀窍。

当时,一汽-大众的第二任总经理陆林奎把生产管理部经理杨书辰叫到办公室,问了两个问题:你的生产计划是固定的还是变化的?你的生产计划不变,一旦物料供不上怎么办,销售有了新的需求怎么办?

杨书辰起初没太明白这两个问题,那时的生产计划按月制定,靠人带一部对讲机跑现场,通报有关生产的实时信息。

但问题逐渐暴露出来,产量规模上去了,车型增加了,零部件也愈发多和杂,常有零件供错和供不上的情况,销售部门就抱怨;而生产计划变动大了,采购也抱怨,定好了要这么多零部件,说不要就不要了,或者临时增加采购量,运输又得多花钱;缺件了,全靠人工扒箱找件,起初奥迪几乎每批零配件都要出点问题,索赔率高达 70%,显示出原始的生产管理与现代化生产不相适应。

1999年,很多一汽人被派到德国奥迪公司学管理,涉及质量体系、生产控制、市场营销、财务管理,关于现代化轿车生产的概念,才一点点建立和扩展开来。原来,一个条码就是一辆车的DNA,包含整车技术装备信息,串联着生产计划、生产控制、物料筹措和管理数据,对保障规模化生产中的效率和质量很关键。销售和服务合一的4S店模式,也是从奥迪A6这个项目推广开的,也是向德国取经。

后来,从陆林奎提出的两个问题出发,一汽-大众改变了制定生产计划的思路,零件要满足生产需求,生产车间要响应市场销售需要,以市场为导向的理念逐渐萌芽。

成立之初,一汽-大众就肩负着“汽车零部件国产化”的任务。这是中国汽车产业向现代化发展的基础,而引进奥迪A6车型前后,是国产化的攻坚阶段。

那时,中国的汽车零部件业实力太弱,需要一边进口,一边从头培育供应商。一汽牵线搭桥,国内汽车零部件厂商掀起合资潮,扶植了日后一批汽车零部件的实力供应商。

其实德国一开始并不乐见中国汽车零部件国产化,但2001年中国入世,日韩车系涌入中国,汽车市场竞争加剧,轿车价格一降再降,销售市场萎靡不振,一汽面临前所未有的生存危机。降成本成为一汽-大众的“一把手工程”,而零部件国产化、或对德国大众而言的“本地化”,成为必要手段,加速推进。

30年间,一汽-大众快速扩张,先后在全国东南西北四城落户了四座工厂,成为拥有超2万名中外员工、数千家供应商和经销商的大型企业。

2018年,一汽-大众工厂迎来了中外合作三十周年庆典,德国大众集团前总裁哈恩以93岁高龄出席。有记者向他提问:中国汽车工业的大发展,德国大众公司是不是从中起到了很大的作用?

哈恩回答:中国汽车的快速发展是中国人民的勤劳和智慧的结果。

自主的道路

2010年7月,北京有个特别的展会:中国自主汽车技术与产品成果展。

这是国内首个聚焦汽车自主知识产权的大型展会,但却遇冷了,不仅众多汽车厂商婉拒参加,观众人气也不高。

当时,中国的汽车市场由合资的外国品牌主导。来自日韩德美法的汽车不便宜,但还是因技术水平高、质量和服务好,成为公众首选。而中国自主品牌乘用汽车仅占总产量的25%,产值不足 15%,90%以上属于低端入门车型,市场认可度低,行业缺乏发展自主核心技术和自主品牌的动力。

展会发起人、中国“入世”谈判代表团成员、一汽等多个轿车合资项目的组织者徐秉金,对此忧心忡忡。加入WTO,中国与国际接轨,世界汽车巨头长驱直入地进来了,它们反客为主,中国的汽车企业却成了观众。

这种局面不改变,中国汽车产业的下一步发展将面临严重困难,徐秉金想以此展会唤醒行业和社会对自主品牌的重视,促进市场认知和认可,尽管最终理解他苦心的人不多。

作为典型的合资企业,一汽在自主发展上仍有短板。原一汽集团董事长、在汽车战线干了50年的耿昭杰,早年对合资与自主品牌发展就有辩证的洞见。

他说,合资前,一汽造轿车,充其量只有书本知识。合资后,一汽知道了轿车厂应该怎么建,建起来后该怎么管,学会了生产轿车。

从生产制造角度讲,一汽跨入了“大学”的门槛。要不是合资,光靠自己摸索,不可能在这么短的时间里取得这么大的进步,不合资甚至不会有今天的中国轿车工业。

但这不是耿昭杰期待的最终结果。

“我们干了50年,干来干去还没有自己的品牌,什么都是人家的,就只是一个装配厂,不是一个完整的汽车公司,这是很危险的。无论你的股比占多少,你对合资企业也没有控制力,你得成天跟人家讨饭吃,不给你新产品,你就活不下去……品牌的核心是知识产权,外国公司强调品牌是它的,配套零部件也必须是它的体系,我们的零部件企业也不得不改名换姓。如果各家都把自己的零部件带来,各搞一套体系,中国零部件企业的规模就无法做大。贸易同样如此,它强调要建立网络,也是按照品牌建立的。如果企业所有的部门都和人家全面合资,就意味着放弃自主发展。”

这或许解释了,被视为合资典范且利润依赖合资品牌的一汽为何始终保留着“解放”“红旗”两个自主品牌,甚至1999年,一汽宁愿放弃与奔驰合资,也要保留“解放”。

2011年,75岁的耿昭杰说:“一个企业如果没有自己的品牌,不管造多少车都是别人的辉煌。我这一辈子就干了两个品牌,一个‘解放’,一个‘红旗’,总希望后人接力传承,让我们的汽车品牌在中国、在世界都处于领先位置。”

汽车工业是重资产,自主开发需要持续高投入、见效慢、风险大,也引发了短视的“拿来主义”。耿昭杰曾直言,特别是大国企更容易采取“拿来主义”,国家能批项目,资金方面还可以得到支持;又因为企业名气比较大,也更容易和国外名企合作。

换言之,中国汽车工业传统体制下的重点企业长期依赖国家保护,即便思想上认识到应该搞开发,可一旦尝到了合资的甜头,就不愿意再艰苦地干自主研发,反倒是没有条件合资的企业对此更积极。

徐秉金也一腔赤诚地指出,通过合资让外国人将核心技术传授给我们是一种幻想,即使买来人家一个品牌,核心技术也是买不来的。“西方的汽车巨头们只是希望用自己的产品来占领我们的市场,以求得到更多的利益回报,这符合资本趋利的本性,无可指责,因为谁也不会将自己花费无数心血和资金得到的技术拱手送人,更不会将这些技术用来武装自己潜在的竞争对手。发展自主品牌只能也必须靠我们自己的努力,脚踏实地,逐步前进。”

作为一汽轿车领域的自主品牌,红旗的品牌史从1959年开始,它在当年的国庆阅兵上首次亮相。此后,它因手工作坊式生产、量产难、性能质量、高成本的挑战,而几度停产。有驻外大使反映,到机场去接外国总统,跑到半道,“红旗”抛锚了,眼睁睁地看着别国的大使飞驰而去,急得直跺脚。再往后,大众私人消费迅速成为汽车市场的主流,“红旗”礼宾车、公务车的形象也显得尴尬:级别低的官员不敢坐,级别高的官员不想坐。

这印证了徐秉金的提醒,自主品牌的关键还是核心技术与整体竞争力,其成败取决于市场,最终要看消费者是否购买。

关系一汽今后的命脉

2023年,自主品牌占据了中国乘用车市场销量的半壁江山,而发展电动新能源汽车,成为自主品牌扭转格局的关键。新格局,让摆在一汽案头多年的转型课题更显迫切。

一汽这样描述其处境:2017年前后,一汽在乘用车市场销量惨淡、产品力薄弱,造车新势力强势崛起,造成方向不明、人心涣散;自动驾驶大爆发,造车新势力掀起抢人大战,以动辄3倍薪水加期权的条件大举挖人,一汽技术骨干流失严重。

2017年,徐留平从长安汽车来到中国一汽任董事长,以发展自主品牌、尤其是复兴“红旗”作为一汽的战略重点。同年,一汽成立了研发总院,负责科技创新管理和技术创新研究。

周时莹是当时研发总院的技术骨干,拒绝了诱人的橄榄枝,留在一汽,并向层级比自己高10级的徐留平提交了三份长篇报告,阐述德国大众“软件定义汽车”战略的始末,以及一汽如何对标。她直言,如果一汽不彻底转型,将沦为没有核心技术的代工厂,影响一汽今后的命脉。

在为研发计划争取立项时,面对集团7名董事,她抛出了一个问题:在未来5到10年,中国一汽会成为什么样的企业,什么样的方案才是最优解?她提出方案:一是成为高效精益制造型企业,做汽车界的富士康;二是科技创新型公司,做汽车界的苹果或小米,以用户生态和运营为主导,在操作系统平台上嫁接自动驾驶算法、网联生态;要么蜕变成算法公司或数据运营公司。

不出意外,第二个方案获得了多数票。周时莹继续论述,一汽的车载OS如何通过合作搭建一套全新的软硬件供应体系,成功说服了董事会立项,申请到5亿元研发资金。2022年,周时莹升任研发总院副院长,成为“红旗”品牌智能网联领域技术带头人。

技术研发仍需依托产品接受消费市场的检验。惊喜是,2017年到2023年的7年间,“红旗”品牌年销量增长超70倍;仍需奋进的是,“红旗”2023年37万辆的销量,和“保五争六”的目标仍有差距,且仍需从依赖政府采购转向赢得大众市场。新能源是一汽和“红旗”的另一短板,2023年1月,徐留平才宣布红旗品牌“All in”新能源,人们也在观望,新能源车与燃油车在软硬件和智能化方面如此不同,姗姗来迟的一汽怎样追赶?

船大难掉头,自主研发的路上,只有5%的改革者会活下来,成为先驱。2022年的一场演讲中,周时莹说,自动驾驶技术研发注定是既苦、短期不见效,但现在不得不做,且是需要长期坚持的事。

“种种阵痛、难过交织的时候,还是沿着最初的flag,看着远处的灯塔。既然设定了它是我最终企业发展的方向,就必须坚定不移地往那个方向去发展。”周时莹说。