善取?善思?善用

2024-07-13张雯菁

张雯菁

随着新课标的持续落实,在初中历史教学中,史料的开发与利用能够引导学生更深层次地了解历史,多角度解读历史意义、时代精神和人物品格,成为学生学习历史、研究历史的重要方法。因此,将不同的史料运用于课堂成为现代历史教学中对教师和学生提出的新要求,对学生历史核心素养发展具有积极的推动意义。基于此,本文从史料的开发和利用角度出发,从“善取、善思、善用”等方面对史料在课堂中的运用展开研究,倡导教师合理地选取史料、多元化解读史料,并能够借助多样化的教学方法运用史料,以充分发挥史料在历史教学中的价值,促进历史教学质量的提高。

一、取之有道:初中历史课堂史料的合理获取

在历史教学中,新课程标准强调对学生历史核心素养的培养,而且,每一类素养要素都与史料之间存在着不可分割的关系,因此,取之有道,能够正确且合理地选取史料是落实学生核心素养有效培育的保障,同时关系到整个历史课堂进程的顺利推进。

(一)真实有效的课堂史料

史料的选择务必经过教师的筛选和判断,最重要的筛选条件是史料的真实有效性。为此,教师要对整个课堂进程做好规划,在史料运用环节确立合适的目标,让真实的史料有效地应用于课堂。

例如,在教学人教版初中历史七年级上册“西晋的短暂统一和北方各族的内迁”时,教师可以选择史书中的史料作为课堂教学素材,如(西晋)时期鲁褒在《钱神论》中提到“凡今之人,惟钱而已……(钱)为世神宝。亲之如兄,字曰‘孔方”。这一段记载讽刺了当代社会“惟钱是求”的社会风气,同时与西晋的兴亡存在着密切联系。史书中的记载多为真实的史料资源,反映了真实的社会风气和人们对社会、国家的态度。因此,在历史教学中,教师可以寻找史书类的历史资料,引导学生透过真实的历史记载去挖掘历史知识,寻根溯源,进一步探索历史价值和意义,让真实有效的史料进入课堂。

(二)切合实情的课堂史料

史料作为历史课堂教学中的一类辅助工具,能够加深学生对历史知识的理解,开阔学生的历史视野,逐渐培养学生的历史思维。但是新课标倡导教师尊重学生的主体地位,一切教育行动都为了学生发展。因此,在选取史料的时候,教师要切合学生的实际学情,分析学生的学习特点以及发展需求,让史料贴合学生的认知规律,以提高史料的可利用性,从而提高历史教学效果。

例如,在教学人教版初中历史七年级上册“早期国家的产生与发展”时,七年级的学生刚刚接触历史学科,古代史的课程知识与学生的距离较远,如果教师选择一些晦涩难懂的史料内容,则会引起学生的反感。因此,在选择史料的时候,教师应该从学生的认知规律出发,选择易于学生理解的史料,如选择史书记载的文言文史料,并对其进行概括梳理,突出史料中的重点部分,引导学生从中解读历史知识。教师也可以选择图片、视频类的史料,如“嫦娥奔月”的图片,引出“嫦娥和后羿”两个人物,从而将夏朝的历史引入课堂,以带领学生学习关于夏朝的知识。只有课堂史料切合学生学情,才能减轻学生的课堂学习压力,让学生轻松地从史料中获取历史知识,促进历史核心素养的发展。

(三)形式多样的课堂史料

根据对史料的分类,在初中阶段的历史教学中,可用到的历史形式包括文献类史料、实物类史料和口述史料三类,每一类都包括诸多史料分支和具体内容。依据不同课程的知识特点以及教学需求,教师在教学中要丰富史料形式,引导学生对历史实物、图像视频、文献史书、诗词地图等展开研究。对于一些基础的历史知识,教师应该选择简单易懂、直观立体的史料内容,让学生在短时间内通过史料就能掌握历史知识。对于课程中的重难点知识,教师可以选择多种史料结合的方式,引导学生多层次、多角度地解读历史,以此加深学生的理解。

例如,在教学“明朝的对外关系”时,为了让学生通过郑和下西洋以及戚继光抗倭等史实了解明朝的对外关系,教师可以选择视频类的史料,让学生熟悉郑和这一人物及其下西洋的事件过程。同时,教师可以借助文献类的史料,如“欲耀兵异域,示中国富强”——《明史·郑和传》;“西洋诸国,对明朝出品之陶瓷、丝绸等,都极喜爱……郑和官船亦购买或交换一些中国所缺之香料,染料,宝石,象皮,珍奇异兽等等”——苏明阳《郑和下西洋历史漫谈》。

教师引导学生对上述史书记载进行分析,最终总结出:只有国家具备强大的基础,才能够进行如此规模宏大的远航。通过这样的史料引入和讲解,引导学生对明朝的对外关系展开学习,更有利于学生掌握课程知识,同时培养学生的史料分析能力,发展学生的历史思维,促进学生核心素养的发展。

二、思之有解:初中历史课堂史料的有效解读

取之有道,合理地选择史料是史料开发和利用的第一步,在历史课堂中,不同的史料对课程的推进有着不同的影响,教师还应该掌握史料解读方法,将正确的价值观融入对史料的研究中,真正提升史料应用效能。

(一)从教材补充角度进行解读

有的史料是对教材的补充解析,如关于某历史事件的记录或者某历史人物的介绍等,主要作用是加深学生对该知识点的理解,让学生更加全面且深刻地认识历史事件,提高历史学习能力。在对此类史料进行解读的过程,教师要基于课程中所记录的历史内容进行延伸性讲解,从补充教材的角度打开学生的学习思路,逐步培养学生的学习能力。

例如,在教学人教版初中历史八年级下册“对外开放”的时候,为了让学生对对外开放的历史影响产生更加深刻的理解,教师可以选择史料作为教材的补充,引导学生深入挖掘对外开放政策的历史意义。

史料一:“一九七九年,那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈,神话般地崛起座座城,奇迹般地聚起座座金山……”——歌曲史料《春天的故事》。

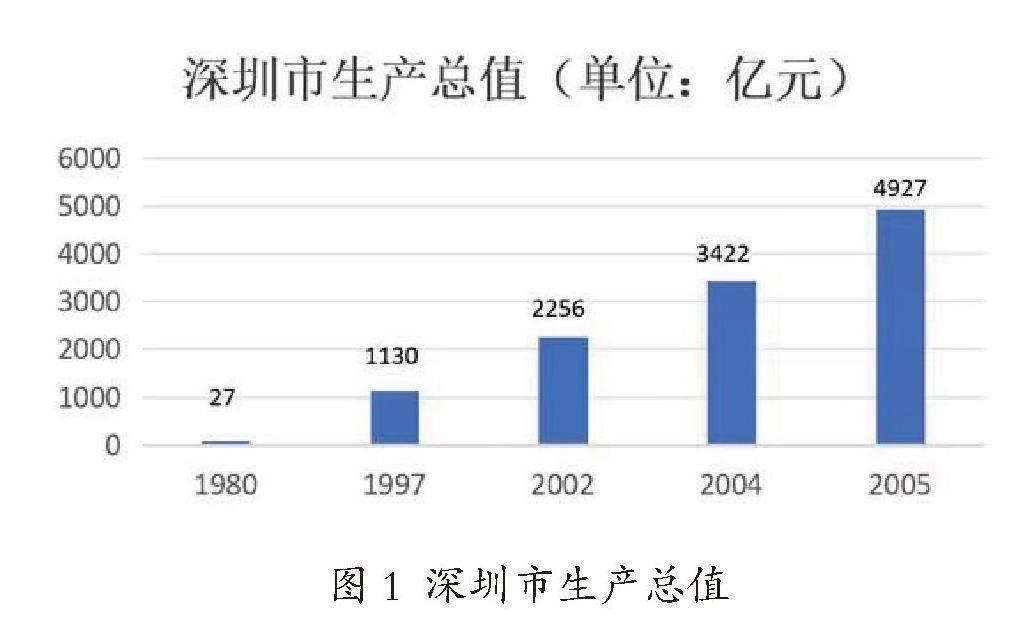

史料二:深圳经济特区由一个小渔村变成现代化大都市,成为对外开放的“窗口”,以改革开放为旗帜,迅速成为世界的“高产田”。深圳的发展和经验证明,我国建立经济特区的政策是正确的。如图1所示。

图1 深圳市生产总值

上述材料是在教材之外的,可以对教材中关于对外开放的历史影响进行补充解释。通过史料一可以看出,歌曲中唱到的“崛起座座城……聚起座座金山”显示出对外开放的意义重大,实现了经济的高速发展。通过史料二能够看出,深圳作为对外开放的窗口,十几年内实现了生产总值的翻倍增长,可见对外开放政策的优越性。通过对教材知识的补充,能够引导学生从多个角度对对外开放展开分析,提高了学生对历史事件的探究能力。

(二)从课堂过渡角度进行解读

许多史料在课堂中的应用能够推进课堂过渡,既是对旧知识的回顾总结,也是对新知识的导入和讲解,起到承上启下的作用,促进学生对历史知识的深度学习。因此,在史料解读的过程中,教师要基于史料展开分层讲解,实现递进的课堂效果。

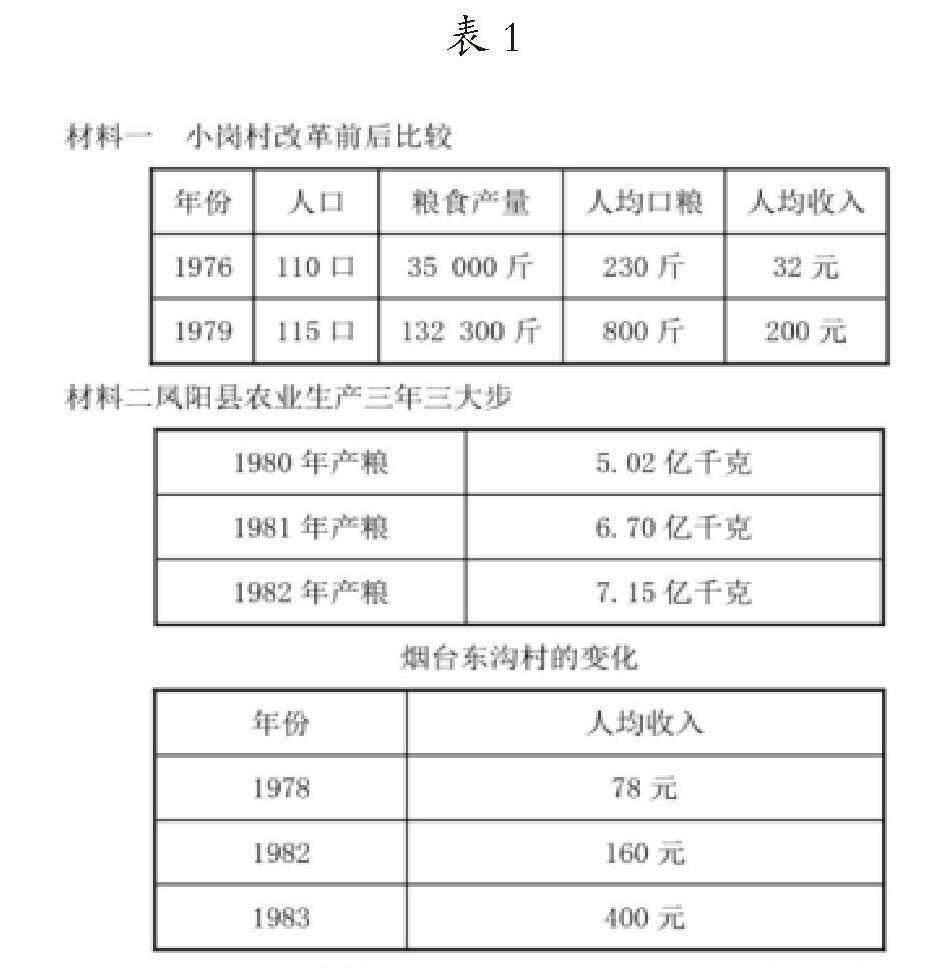

表1

例如,在教学人教版初中历史八年级下册“经济体制改革”的过程中,教师就可以将农村经济体制改革前后的经济对比情况展示给学生,作为课堂史料素材,引导学生分析改革前后的经济变化。如表1所示。

在史料解读过程中,教师可以引导学生对表格中的数字进行分析,探究经济体制改革前后农村经济发展状况,启发学生思考我国经济体制改革为何以农村为起点,以及农村经济体制改革对城市经济体制改革的推动作用有哪些,从而将“以农村为起点、以城市为重点”的经济体制改革政策引入课堂,让学生明白我国在经济发展过程中所做出的努力以及艰苦的奋斗历程。这样的史料解读教学能够对课堂的进展起到很好的承上启下作用,降低课程知识理解难度,同时促进学生深入学习,提高课堂教学效果。

(三)从学生思维角度进行解读

很多史料是对历史事件和历史人物的评估和判定,是后人经过历史探究后得出的结论,更多地体现了唯物史观的辩证思想。将这类史料应用于课堂可以引导学生从多个角度和多个层次分析历史的功与过,培养学生的历史探究思维和思辨能力,促进学生历史核心素养的发展。基于此,教师可以从学生思维角度对史料进行解读,引导其辩证地分析历史矛盾,统合历史知识,以提高历史教学质量。

例如,在教学人教版初中历史七年级下册“明朝的科技、建筑与文学”的时候,其中介绍了明朝在科技、建筑和文学等各个方面的发展,教材中包含诸多相关史事记载,教师可以利用“相关史事”板块中的资料引导学生思考明朝的科技、建筑与文学的发展对现代社会和人们生活起到怎样的作用,促使学生形成辩证思想,能够基于历史史料对历史价值进行多元化分析,从而让学生对史料进行深入解读,加深学生的理解。

三、用之有法

不同的史料有着不同的教学价值,同时对应着多种运用途径。教师要结合历史课程的知识特点,选择合适的运用方法,提高历史教学效果,为此,教师可以尝试以下途径。

(一)开展群组探究活动

开展群组探究活动,即以史料为研究中心,引导学生通过小组探究挖掘史料的内涵,反映真实的历史规律和历史问题,以激发学生对历史学习的兴趣,提高学生的历史探究能力。

例如,在教学人教版初中历史九年级上册“第一次工业革命”的时候,教师可以引用以下历史文献资料,组织学生开展探究活动:工业革命为什么首先在英国发生……但根本的一个因素是光荣革命后英国建立了一个合适的政治制度,这个制度保证社会有宽松、平和的环境——《英国通史》。

基于这一文献史料,教师引导学生将工业革命与英国政治制度进行联合探究,分析第一次工业革命在英国发起的原因以及对英国发展的历史价值。在学生完成探究后,教师鼓励每个小组将自己的探究成果分享出来,智慧共享、思维碰撞,一起学历史、研历史,做“历史小专家”。在这样的群组探究活动中,学生从社会政治环境角度分析历史问题,促进史料在历史课堂中得到有效应用。

(二)开展跨学科学习活动

很多史料的记载并不体现在历史一个学科体系中,在其他学科中也有史料信息。这些史料对学生学习历史、研究历史具有重要的意义。基于此,教师可以组织学生开展跨学科学习活动,将多学科、多领域的史料知识融合起来,供学生探究,以此开阔学生的学习视野,促进学生历史学习方式的转变,引导学生对史料进行深入挖掘。

例如,在教学人教版初中历史七年级上册“三国鼎立”的时候,教师就可以将以下史料展示给学生:建安十八年(213 年)(孙)权乘大船来观军公(曹操)使弓弩乱发,箭着其船,船偏重将覆,权因回船,复以一面受箭,箭均船平,乃还——《三国志》。

将历史文学作品纳入历史史料中,不仅能够增加历史学科的文学色彩,还能够让学生在解读文言文的时候对历史史实产生更加深刻的认识。教师可以指导学生读文言文、翻译文言文,结合三国鼎立的历史背景思考文学作品中对历史史实做了哪些更改、哪些问题值得我们去深入思考等,从而引导学生掌握正确获取历史信息的途径。

四、结语

在新课标背景下,教师应潜心研究,根据新课标要求,引导学生明确“学什么、怎么学”的问题,提高学生的自主学习能力。基于此,在史料的开发与利用方面,教师要善取,合理地筛选史料;善思,恰当地解读史料;善用,有效地利用史料,从而充分发挥史料的运用效能,进一步提高历史教学的有效性。