黄河流域数字经济与新型城镇化耦合协调及驱动机制

2024-07-11杨佩卿白媛媛

杨佩卿 白媛媛

摘 要:黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略背景下,推动数字经济和新型城镇化深度融合是保障黄河长治久安的必然要求。通过阐释数字经济与新型城镇化的耦合协调机制,构建数字经济测度指标体系、新型城镇化评价指标体系,运用熵值法测度评价2012-2021年黄河流域数字经济、新型城镇化综合发展水平,利用耦合协调模型、空间自相关模型、地理探测器等方法,从时序演变和空间特征两方面分析黄河流域数字经济与新型城镇化的耦合协调发展水平及耦合协调度驱动机制。研究发现:(1)黄河流域数字经济和新型城镇化综合发展指数呈上升趋势;(2)从时序演变看,黄河流域数字经济与新型城镇化的耦合度、协调度及耦合协调度均有所提升,其中耦合协调度呈轻度失调-濒临失调-勉强协调演变,由衰退失调型转向过渡磨合型,整体未达到协调发展;从空间特征看,耦合协调度呈“南高北低”的空间格局;(3)不同驱动因子对黄河流域数字经济与新型城镇化耦合协调度的影响具有显著时间异质性和空间异质性。据此,提出推动黄河流域数字经济与新型城镇化耦合协调发展的对策建议。

关键词:黄河流域;数字经济;新型城镇化;耦合协调;驱动机制

中图分类号:F323;F49 文献标志码:A 文章编号:1009-9107(2024)04-0114-13

引 言

数字经济重塑经济发展结构,改变生产生活方式,优化要素资源配置,是新时代新质生产力的代表,成为中国式现代化高质量发展的新动能。党的二十大报告提出“加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群”[1]。新型城镇化助力中国式现代化高质量发展,是新时代推动经济社会发展的强大引擎。新型城镇化秉持以人为本的核心理念,推动农业转移人口市民化、城乡基础设施和公共服务均等化,是创新驱动、产业集聚、城乡互动、和谐共生和生态宜居的城镇化。《“十四五”新型城镇化实施方案》强调,深入推进以人为核心的新型城镇化,坚持走以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、文化传承的中国特色新型城镇化道路[2]。

2019年9月,习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上指出“黄河流域生态保护和高质量发展上升为重大国家战略”。黄河流域正处于动力转换和结构优化关键期,存在区域差异较大、资源禀赋不一、产业转型较慢等短板,要实现质的有效提升和量的合理增长,就要深入挖掘数字经济与新型城镇化耦合、协同共进的内在特质,实现数字经济与新型城镇化两手抓、两促进。因此,本文对黄河流域数字经济与新型城镇化耦合协调发展水平及耦合协调度驱动机制进行研究,为黄河流域数字经济与新型城镇化协调发展提供理论和现实依据。本文的边际贡献在于:理论层面,阐述黄河流域数字经济与新型城镇化之间的耦合协调机制;实证层面,从数字化基础、数字化产业、数字化创新三个方面充实数字经济的内涵特征,将数字生活、数字政府相关指标加入数字化应用以丰富数字经济的外延;鉴于以往研究注重人口规模而非人口质量、物质条件而非精神追求、城市发展而非乡村进步,本文从人口、经济、空间、社会、生态城镇化和城乡一体化六个方面构建新型城镇化评价指标体系,将人口素质相关指标融入人口城镇化、社会保障相关指标纳入社会城镇化以凸显新型城镇化以人为本、质的提升与量的增长相并重的内涵特征,将城乡差距相关指标加入城乡一体化以丰富新型城镇化城乡统筹的外延。进一步地,测度评价黄河流域数字经济、新型城镇化综合发展水平,对黄河流域数字经济与新型城镇化耦合协调发展的时空演变格局以及驱动机制加以分析,提出推进举措。

一、文献综述

数字经济蓬勃发展,数据化、网络化、智能化、共享化趋势显著,需通过加快动能转换、优化产业结构、促进成果共享以及保护生态环境推动黄河流域高质量发展[3]。国内外学者对数字经济的研究主要涉及内涵、特征及测度三个方面。“数字经济”是以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,以数字支撑、融合创新和开放共享为基本特征,推动质量变革、效率变革、动力变革,是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态[4-7]。数字基础设施是数字经济运行和发展的基础,数字产业化和产业数字化是打造数字经济产业集群的关键内容,李小玉等从数字基础设施、数字产业化和产业数字化三个方面构建数字经济测度指标体系[8]。数字技术创新是数字经济发展的核心驱动力,金灿阳等基于投入产出视角,将数字创新融入数字经济发展投入指标体系[9]。数字化应用环境是做强做优做大数字经济的重要体现,王军等将数字经济治理环境和创新环境纳入数字经济指标体系[10]。

黄河流域正加快由“以物为本”的传统城镇化向“以人为本”的新型城镇化转型[11]。学界现有对新型城镇化的研究大多集中于内涵、特征及评价三个方面。新型城镇化推进以人为核心的生产方式转型、生活方式转变、社会关系变革和思想观念转变,具有人本性、协同性、包容性和可持续性,使农业转移人口享有与城镇居民同等的公共服务,逐步实现人的城镇化[12-14]。新型城镇化涵盖人口、经济、社会、空间、生态等多个方面,谭鑫等从人口城镇化、经济城镇化、空间城镇化、社会城镇化、生态城镇化五个方面构建新型城镇化评价指标体系[15]。城乡一体化是新型城镇化建设的重要内容,赵磊等将城乡统筹度纳入新型城镇化评价指标体系[16]。

数字经济与新型城镇化是实现中国式现代化的重要实践,耦合共生的内在物质使数字经济和新型城镇化存在相互作用、协同发展的共生关系。关于数字经济耦合协调的研究,多集中于科技创新[17]、实体经济[18]、乡村振兴[19]、高质量发展[20]等方面。关于新型城镇化耦合协调的研究,多集中于产业结构[11]、生态保护[21]、经济增长[22]、高质量发展[23]等方面。关于黄河流域耦合协调的相关研究,多集中于数字经济与高质量发展[24]、低碳发展[25]、生态保护[26],新型城镇化与高质量发展[23]、生态环境[27]、水资源[28]等方面。数字经济、新型城镇化分别与高质量发展的耦合协调度的驱动因子多集中于经济发展、产业结构、科技投入、政府管制、对外开放、生态环境、地形禀赋、交通条件等方面[23,26]。

综上,目前学界在数字经济、新型城镇化的内涵、特征和测度评价,以及数字经济推动新型城镇化高质量发展等方面,已取得一定成果,但关于新型城镇化促进数字经济发展的研究相对较少,鲜有文献将数字经济与新型城镇化相耦合的相关内容展开研究,并对其耦合协调发展水平及耦合协调度驱动机制进行分析判定。同时,现有研究多集中于全国范围[10,18,22]、或长江流域[8]、京津冀地区[29],将黄河流域数字经济与新型城镇化相耦合作为研究对象比较少见。黄河流域地形地貌特殊,自然资源丰富,人口分布密集,是人口活动和经济发展的重要区域,数字经济与新型城镇化极具发展潜力。与其他地区不同,黄河流域生态环境极为脆弱,发展不充分、不平衡矛盾突出,并且经济发展与生态保护相矛盾,数字经济与新型城镇化耦合协调发展水平有待提高。黄河流域地形地貌特殊,部分地区交通条件落后,故在驱动因子选取中需将坡度、公路里程分别作为地形禀赋、交通条件的衡量指标。鉴于此,很有必要在对数字经济与新型城镇化耦合协调机制进行理论阐释,对黄河流域数字经济、新型城镇化综合发展水平展开测度评价,从时序演变和空间特征双重视角分析判定黄河流域数字经济与新型城镇化的耦合协调发展水平及耦合协调度驱动机制,进一步推动黄河流域数字经济与城镇化耦合协调发展。

二、数字经济与新型城镇化耦合协调的内在机理

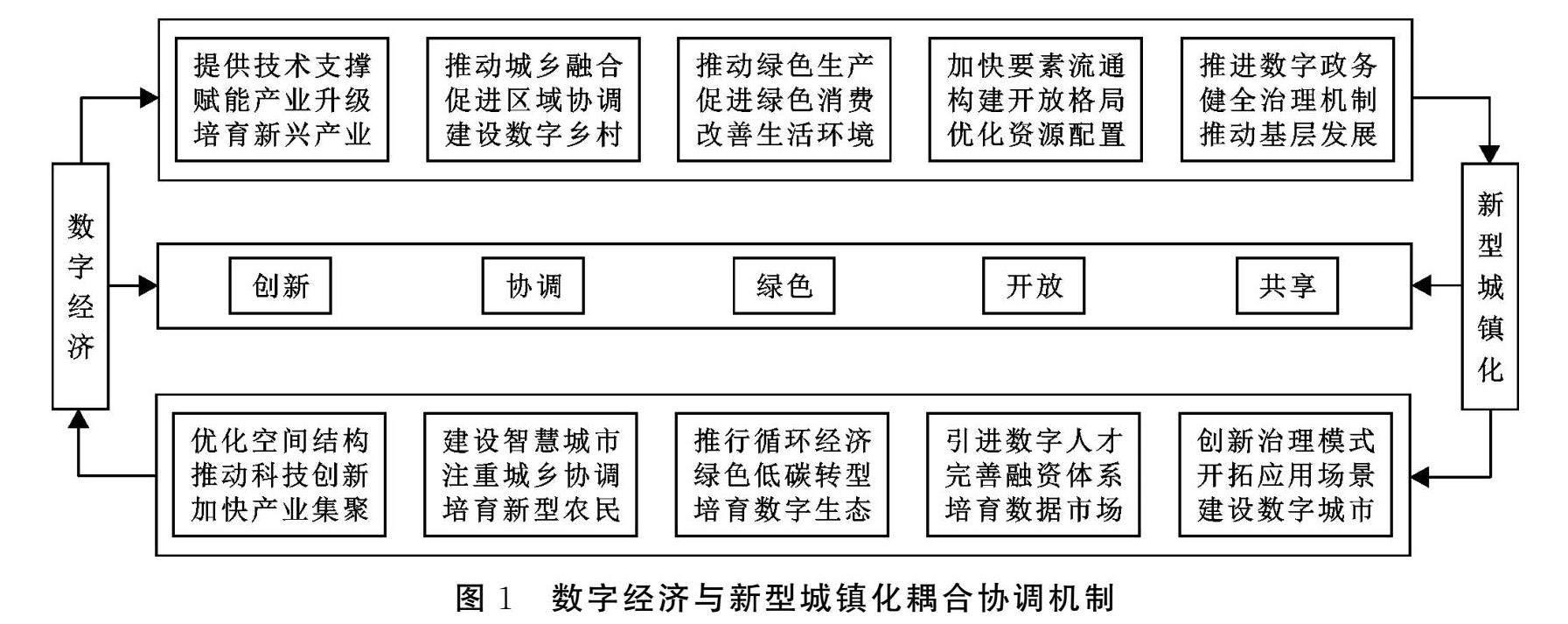

耦合协调理论是一种用于研究系统之间相互作用的理论,其核心是将两个或多个系统之间的相互作用视为一个整体。耦合是指两个或两个以上的有关系统通过某种作用方式形成相互作用、相互影响进而实现相互联结的情况,即它们彼此通过某种内在机制产生一体化联动的现象,形成相互交织、相互作用的新的可持续复合系统。协调是指两个子系统之间产生物质、信息与能量的传输与转换,弥补两子系统之间原有的发展困境与不足,以系统的动态平衡促进系统之间的协调发展。就内涵和外延而论,数字经济与新型城镇化互不关联和隶属两个系统,但在新时代强国建设、民族复兴的现代化实践中,相互交织、协同作用、耦合共生,共同推动高质量发展不断迈上新的台阶。借助耦合协调理论,能够研究和表达数字经济与新型城镇化之间的相互作用,考察这两个子系统之间于现代化宏大叙事中相互亲和、相互联动的内在联系。数字经济与新型城镇化以高质量发展为共同目标,两者在本质要求和发展方向上有着高度的耦合性、同一性和一致性,存在相互促进、共同升级的内在逻辑关系(见图1)。党的二十大报告提出,要“以新发展理念引领中国式现代化”“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”[1]。在推进中国式现代化新征程上,要完整、准确、全面贯彻新发展理念,推动数字经济与新型城镇化耦合协调发展。

(一)数字经济推动新型城镇化高质量发展

数字经济推动生产方式、生活方式和治理方式发生深刻变革,是现代经济增长的主力军、产业转型升级的动力源、优化城乡治理的催化剂,构成了新型城镇化高质量发展的新引擎。

1.以数字技术推动新型城镇化创新发展。数字经济依托新一代信息技术,为新型城镇化发展提供新的动力源泉。数字基建运用新一代信息技术,对基础设施改造升级,为新型城镇化高质量发展提供物质基础和技术支撑。数字经济扶持引导传统产业数字化、智能化发展,赋予产业绿色化、数字化和智能化发展新路径,促进产城融合、产城互动。数字经济与实体经济深度融合,创新消费需求,催生新产业、新业态、新模式。

2.以区域协同促进新型城镇化协调发展。数字经济通过数据要素开放与共享,推动区域一体化发展。数字经济有助于完善农村信息和服务供给,以信息化为城乡居民提供优质高效的基础设施和均等化的公共服务,拓展要素开放布局深度,提升城乡融合发展效度。数字经济推动区域间的信息交流与合作、资源配置和产业协同,构建优势互补、高质量发展的区域经济布局。数字乡村建设是推动新型城镇化高质量发展的重要环节。数字化推动农村基础设施升级,农业现代化水平提高,宜居和美乡村建设迈上新台阶。

3.以数字生态助力新型城镇化绿色发展。数字经济加快生产生活方式向绿色低碳转型,生态治理方式向智能高效转变,有利于创建生产绿色、生活低碳、生态宜居的新型城镇化。数字经济变革增长模式,推动绿色低碳新技术,助力新型城镇化建立绿色低碳循环发展产业体系,推动生活方式和消费模式向绿色低碳、文明健康的方向转变,切实践行绿色、低碳的新型城镇化。运用数字技术构建智慧高效的生态环境管理信息化体系,推动生态保护,全面提高资源利用效率、持续改善生态系统质量、稳步提升生态系统稳定性,促进新型城镇化绿色智慧发展。

4.以数据要素加快新型城镇化开放发展。数字经济以优化资源要素为导向,重塑生产组织方式,发挥其规模经济、范围经济及网络经济效应。数据要素具有可复制、可再生、可共享性,能够突破要素流通的时空限制和立地条件,加快区域之间、城乡之间要素流动和资源合理配置,为新型城镇化构建开放合作、竞争有序的市场环境。数字经济有助于改善区域资源配置,构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

5.以数字治理推进新型城镇化共享发展。数字治理能够有效提升新型城镇规划建设和管理水平,提升政府服务效能。数字治理将数字技术广泛应用于政府管理服务,提高政府决策能力和服务效率。数字治理转变传统治理方式,积极推进数据共享、完善数据共享平台,实现政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化。以信息的传播和共享为手段,数字治理具有跨越时空的普惠性特质,推动产业链短粗扁平,跨地域、层级、系统协同,实现城乡区域协同发展,发展成果共享,向共同富裕迈出实质性步伐[30]。

(二)新型城镇化促进数字经济快速发展

高质量推进以人为核心的新型城镇化,为新质生产力数字经济奠定了雄厚基础、开辟了广阔空间,是数字基础设施建设的 “新高地”,是数字产业蓬勃发展的“新场景”,是数字技术开拓创新的“承载者”,是搭建数字经济快速发展的坚实平台。

1.新型城镇化为数字经济创新发展奠定承载平台。新型城镇化以创新为根本动力,集聚人口资源要素,重构空间格局,重塑要素结构,打造更具韧性的智慧城市,推动数字经济发展进步。新型城镇化依托数字经济,强弱项、补短板统筹协调基础设施布局,促进产业配套设施提质增效、市政公用设施提档升级、公共服务设施提标扩面、环境基础设施提级扩能。新型城镇化为数字产业化以及治理数字化提供平台和场景。创新这一新型城镇化的内在属性,天然地与数字经济的快速创新、高速增长、迅捷变革的特质相耦合,成为数字经济迅猛崛起的重要引擎。新型城镇化将要素资源、经济活动及非农产业聚集到城镇,并加以充分整合、高效利用,为数字化产业发展提供坚实的承载和广阔的平台[31]。

2.新型城镇化城乡统筹的发展取向促进数字经济协调发展。新型城镇化统筹城乡,开拓了数字经济在农村发展空间。基于新一代信息技术,有效整合各类数据,实现城市各领域的信息化以提升社会生产效率,打造智慧、共享、高效的城市惠民服务体系。新型城镇化聚焦消弭城乡二元差距,统筹城市与乡村的基础设施、公共服务、产业发展,依托数字赋能,使城乡居民共享数字化文明成果[32]。全面发力缩小城乡之间的“数字素养鸿沟”,为农村数字经济发展提供支撑。

3.新型城镇化以绿色低碳理念助力数字经济绿色发展。新型城镇化以绿色低碳为发展理念,成为数字经济发展的内在主导和目标引领。新型城镇化立足自然资源和经济社会发展状况,以绿色发展为主动力,推行智能低碳循环经济,严格落实生态优先、绿色发展的战略导向,为绿色数字经济的发展注入持久动力。绿色低碳是数字产业发展的必然要求,新型城镇化内在地要求加快生产生活方式绿色化转型,数字经济在产业选择、工艺技术的进步改造方面建立高品质、高质量的内在有机循环系统。新型城镇化激发数字技术在生态领域的创新活力、要素潜能和发展空间,优化数字生态,推动数字经济发展。

4.新型城镇化以要素集聚加快数字经济开放发展。新型城镇化集中人才、资本、数据等生产要素,为数字经济打造良好的发展环境。新型城镇化以创新为引领,打造数字经济人才链生产侧、培育侧和就业侧联动新格局,引进及培育人才和团队,为数字经济的发展筑牢人才后盾。新型城镇化建立多元化、多层次、多渠道的融资体系,积极发展数字普惠金融,畅通数字产业融资渠道,为数字经济的发展注入资金“活水”。新型城镇化破除妨碍要素自由流动和平等交换的体制机制壁垒,提高要素资源配置效率,有利于培育数据要素市场。

5.新型城镇化以“智慧城市”建设推进数字经济共享发展。新型城镇化坚持治理模式向智能化转变,为数字技术开辟新发展前景。新型城镇化以“智能”为导向,加快智慧城市和数字乡村建设,以推动城市治理体系和治理能力现代化。新型城镇化依托大数据、物联网、云计算、人工智能等新一代信息技术,搭建“一网统管”城市运行服务平台,开拓了数字经济在城市管理、民生服务等方面的应用场景。新型城镇化将数字技术运用到市政设施运行、基本公共服务和社会治理领域,提升城市服务的能力品质,实现均衡共享和便利可及。

三、数字经济与新型城镇化耦合协调的模型构建

(一)指标体系构建

1.数字经济测度指标体系。数字经济以新型基础设施为发展基石,以数字产业化为先导力量,以产业数字化为关键引擎,以技术创新为核心驱动,嵌入经济社会发展的各领域和全过程,引发生产方式、生活方式和治理方式发生深刻变革,推动企业数字化、生活智能化和治理高效化。本文根据数字经济的内涵与外延,参考现有研究文献[8-10],从数字化基础、数字化产业、数字化创新和数字化应用四个维度,选取30个指标构建数字经济测度指标体系(见表1)。

2.新型城镇化评价指标体系。新型城镇化遵循“以人为本”发展理念,由传统的“规模与速度”转向“质量与品质”,强调在经济发展、产业集聚、人居环境、公共服务和社会保障等方面的高质量转变,推动城镇和农村良性互动、共同发展[27,33]。本文根据新型城镇化的内涵与外延,参考现有研究文献[15-16],从人口城镇化、经济城镇化、空间城镇化、社会城镇化、生态城镇化和城乡一体化六个维度,选取34个指标构建新型城镇化评价指标体系(见表2)。

(二)方法选择

1.综合评价模型。为避免主观赋权法的局限性[8],客观评价数字经济与新型城镇化的综合发展,参考谭鑫等的研究方法[15],引入综合评价模型——熵值法。

Ui=∑nj=1wj ·Pjk(i=1,2;j=1,2,…m;k=1,2,…n)(1)

U1为数字经济综合指数;U2为新型城镇化综合指数;wj 为各项指标权重;Pjk为各项指标评价值。

由于各项指标的量纲不统一,本文对数据进行极差标准化处理以消除量纲的影响,即把指标的绝对值转化为相对值。

2.耦合协调模型。为分析数字经济与新型城镇化的联动关系,借鉴耦合协调理论,参考其他学者的研究[11,17-24],引入耦合协调度模型。Richard首次提出了耦合协调度的发展理论模型[34]。下文构建数字经济与新型城镇化的耦合协调模型,该模型包括耦合度、协调度和耦合协调度并将耦合协调度划分为3种类型和10个等级(见表3)。

耦合度:C=2U1 ·U2(U1+U2)(2)

协调度:T=αU1+βU2(3)

耦合协调度:D=C·T(4)

U1为数字经济综合指数;U2为新型城镇化综合指数;α和β分别反映数字经济和新型城镇化对综合协调指数的贡献,这里考虑两者的重要程度基本一致,即α=β=0.5。

3.核密度估计。核密度估计被广泛应用于空间非均衡分布,对模型及研究时长依赖性较小且具备良好的统计性质。本文通过绘制核密度估计图分析耦合协调度的时空演变特征。

f(x)=1nh∑ni=1kx-xih(5)

k(·)为核函数,本文选用高斯核以提高估计精度;h为带宽,由Stata软件得出。

4.地理探测器。地理探测器由王劲峰等提出,是认识、挖掘和利用空间分异性的工具,可以定量识别、分析空间分异性背后的驱动因子[35]。本文利用地理探测器的因子探测器揭示各个驱动因子对耦合协调度空间分异性的影响程度。

q=1-1nσU∑mi=1nDiσUDi(6)

D为探测因子;q为D的探测力值;nDi为次一级区域样本数;n为整个区域样本数;m为次级区域个数;σU为整个区域城镇化与生态环境耦合协调度的方差;σUDi为次一级区域的方差。q取值为[0,1],q值越大表示对耦合协调度的驱动作用越强,反之则越弱。

(三)数据来源

数据源于2012-2022年《中国统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》《中国电子信息产业统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国信息社会发展报告》《中国政府网站绩效评估报告》、各省区统计年鉴,以及北京大学数字金融研究中心的数据,个别缺失值采用线性插值法补齐。

四、数字经济与新型城镇化耦合协调的实证分析

(一)综合指数分析

2012-2021年,数字经济综合指数、新型城镇化综合指数均有所提升,呈“东高西低,上中下游逐级递增”的态势(见表4)。可见,近年来黄河流域数字经济与新型城镇化的发展取得新进展。

数字经济综合指数来看。2012-2021年,山东、四川、河南、陕西的数字经济平均综合指数高于全流域水平,部分可归功于其数字化基础配置健全,数字化产业需求广阔,数字化创新发展迅速。山西、内蒙古、甘肃、宁夏、青海的数字经济平均综合指数低于全流域水平,原因在于其数字基础设施配置不足,数字化的触及性、普及性和应用程度不高,应加强数字基础设施建设,将数字技术应用于生产、生活、生态等各领域。

新型城镇化综合指数来看。2012-2021年,山东、河南、内蒙古、四川、陕西的新型城镇化平均综合指数高于全流域水平,部分可归功于其劳动力结构合理配置,公共服务水平和社会保障能力显著提升,生态城镇化受到高度重视。宁夏、山西、青海、甘肃的新型城镇化平均综合指数低于全流域水平,原因在于其经济基础薄弱,城镇规模结构不合理,城乡融合发展缺乏良性互动,应结合资源禀赋优势促进产城融合,以城带乡推动新型城镇化高质量发展。

(二)耦合协调机制

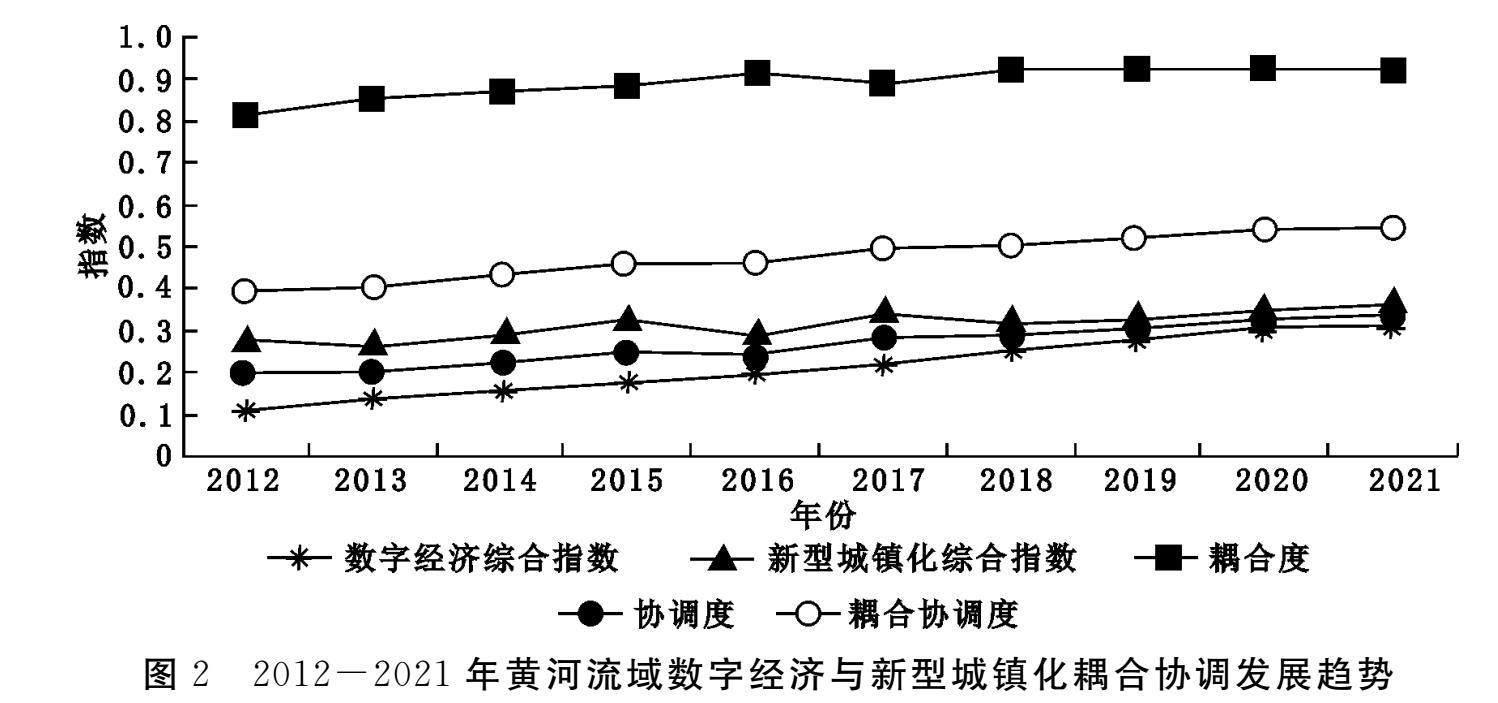

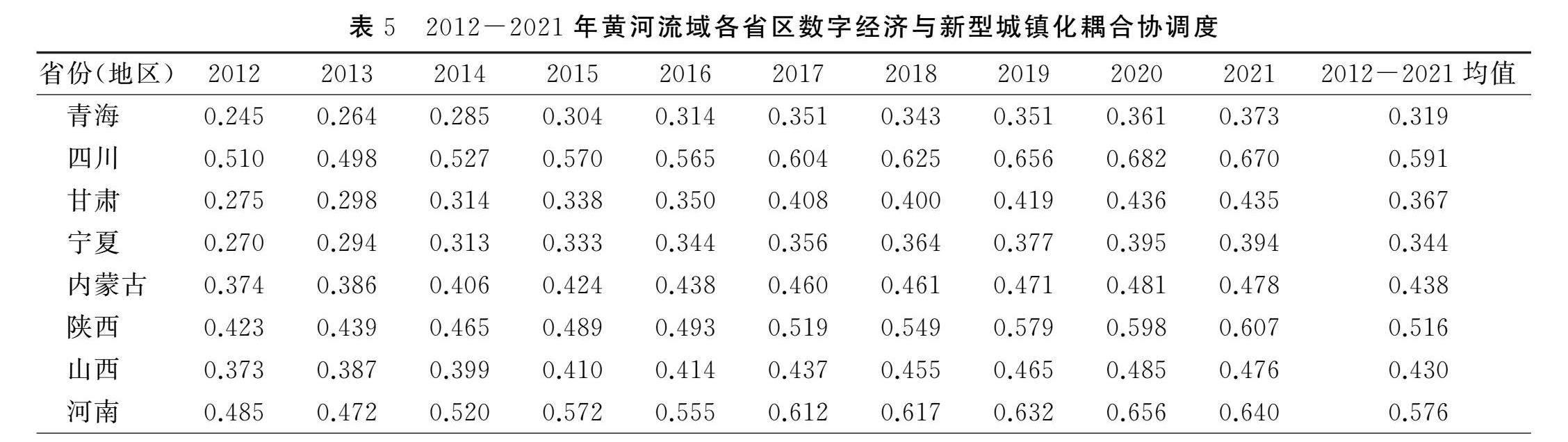

1.时序演变分析。2012-2021年,黄河流域耦合度、协调度及耦合协调度均呈上升趋势,数字经济与新型城镇化耦合协调发展经历了轻度失调-濒临失调-勉强协调的演变历程,由失调衰退型转为过渡磨合型,整体尚未达到协调发展,应极力发挥数字经济对新型城镇化的推动作用,以及新型城镇化对数字经济的反哺作用(见图2)。上游地区由轻度失调步入濒临失调,处于勉强接受区间;中游地区由轻度失调步入勉强协调,处于勉强接受区间;下游地区由勉强协调步入中级协调,处于可接受区间(见表5)。

黄河流域数字经济与新型城镇化耦合协调度核密度曲线整体呈右偏态分布,表明耦合协调发展取得一定成效。2012年,核密度曲线呈“单峰模式”,坡峰相对尖峭且峰度较大,表明耦合协调度的离群值相对较多;2015年,核密度曲线呈“双峰模式”,表明各省区出现多极化现象;2018年,核密度曲线呈“双峰模式”,坡峰相对扁平,表明各省区差异程度变大;2021年,核密度曲线呈“单峰模式”,表明上中游地区对下游地区不断“追赶”,区间差异逐渐缩小(见图3)。

2.空间特征分析。全流域的角度。2012-2021年,黄河流域数字经济与新型城镇化耦合协调发展空间差异显著,呈“南高北低”的空间格局,应加强各省区的优势互补和交流合作,推动上中下游联动发展。

分省区来看,2012-2021年黄河流域数字经济与新型城镇化耦合协调发展水平可分为三个梯队。第一梯队属于协调发展型,包括山东、河南、陕西、四川,归功于其经济实力雄厚,数字人才相对集中,持续推进数字化创新,社会保障机制健全。第二梯队属于过渡磨合型,包括甘肃、内蒙古、山西,原因在于其缺乏对数字经济的合理规划,数字产业发展较落后,产业集聚能力较弱,城市综合承载力不足,中心城市的辐射带动能力不足。第三梯队属于失调衰退型,包括青海、宁夏,原因在于其自然禀赋较差,数字基础设施配置困难,创新驱动和人才储备不足,城市治理缺乏科学规划,产业体系不足以支撑新型城镇化高质量发展(见图3,表6)。

五、数字经济与新型城镇化耦合协调的驱动机制

(一)驱动因子

参考任保平等[23]、吕德胜等[26]等研究成果,从科技创新、经济发展、产业结构、生态保护、对外开放、政府支持、地形禀赋和交通条件八个方面选取相关指标,对黄河流域数字经济与新型城镇化耦合协调度的驱动因子展开分析(见表7)。

(二)驱动机制

1.时间异质性分析。(1)全流域的角度。2012-2021年,经济发展对数字经济与新型城镇化的耦合协调的驱动作用最强,并且经济发展、地形禀赋的驱动作用持续上升,科技创新、交通条件的驱动作用先增强后减弱,产业结构、政府支持的驱动作用持续减弱,开放水平、生态环境的驱动作用先减弱后增强(见表8)。可见,经济发展是黄河流域数字经济与新型城镇化耦合协调发展的主要驱动力。(2)分时期的角度。2012-2015年,开放水平和产业结构的驱动作用较强,说明坚持对外开放,增加区域贸易活动是推动数字经济与新型城镇化耦合协调发展的重要手段,有利于扩大市场规模、深化分工,拓展要素资源配置空间;黄河流域产业结构由劳动密集型向资本、技术和知识密集型产业逐级演化,经济结构优化调整,推动数字经济与新型城镇化耦合协调发展。2016-2018年,科技创新和产业结构的驱动作用较强,科技创新发挥“纽带作用”,不仅可以推动大数据、云计算、物联网、人工智能等数字核心技术的进步,还能提高要素资源利用率和劳动生产率,助力政府智慧科学决策,为城镇经济社会注入持续动力;随着数字产业化和产业数字化的持续推进,有序淘汰过剩产能,产业结构趋于高级化合理化,经济效益得以提高,促进数字经济与新型城镇化深度融合。2019-2021年,开放水平和地形禀赋的驱动作用较强,黄河流域积极响应“一带一路”倡议,以对外开放促对内开放,引进先进生产技术及经验,提高全要素生产率,推动数字经济与新型城镇化互动协调;黄河流域依托独特的地形地貌、资源文化禀赋优势,地形禀赋对数字经济与新型城镇化耦合协调发展的驱动作用逐渐凸显。

2.空间异质性分析。(1)全流域的角度。随着互利共赢开放战略的实施,黄河流域经济基础逐渐扎实,市场环境开放力度加大,经济发展、开放水平的驱动作用最为强劲。但是,黄河流域科技创新投入不足,生态环境极为脆弱,导致科技创新、生态环境的驱动作用最为薄弱,应加强黄河流域科技创新能力,推行绿色生产、绿色生活以保护流域生态环境(见表9)。(2)分区域的角度。2012-2021年,黄河流域上游地区享受“西部大开发”等政策待遇,政府扶持力度较强,具有丹霞地貌、喀斯特地貌等特殊地貌环境,政府支持、地形禀赋的驱动作用最强;但开放水平不高,产业结构单一,农业生产规模大但机械化、现代化程度不高,开放水平、产业结构的驱动作用最为薄弱。黄河流域中游地区优化调整产业布局,产业结构趋于合理化高级化,提高外资利用质量,对外贸易水平显著提高,产业结构、开放水平的驱动作用最强;但存在以牺牲生态环境为代价追求经济增长的现象,导致生态环境的驱动作用最为薄弱。黄河流域下游地区加大研发投入力度,科技创新跃上新台阶,推动产业结构转型升级,战略性新兴产业集群发展,使得科技创新、产业结构的驱动作用最强;但河床淤积,多洪涝灾害,导致生态环境的驱动作用较弱。此外,下游地区综合实力稳步攀升,对外依赖性减弱,开放水平的驱动作用最为薄弱。

六、结论及对策建议

本文在对数字经济与新型城镇化的耦合协调机制进行理论阐释的基础上,测度评价黄河流域数字经济、新型城镇化综合发展水平,并从时间和空间两方面对黄河流域数字经济与新型城镇化的耦合协调发展水平及耦合协调度驱动机制进行分析。得出以下结论。(1)2012-2021年,黄河流域数字经济、新型城镇化综合发展水平均呈上升趋势。(2)2012-2021年,黄河流域数字经济与新型城镇化的耦合度、协调度及耦合协调度均得到提升,耦合协调发展经历了轻度失调-濒临失调-勉强协调三个阶段,由失调衰退型转向过渡磨合型,整体尚未达到协调发展。2012-2021年,黄河流域数字经济与新型城镇化的耦合协调度呈“南高北低”的空间格局,耦合协调发展水平分为协调发展型、过渡磨合型、失调衰退型三个梯队。(3)2012-2021年,经济发展的驱动作用均最强,2012-2015年、2016-2018年、2019-2021年驱动因子较强的分别为开放水平和产业结构、科技创新和产业结构、开放水平和地形禀赋。2012-2021年,黄河流域上游、中游、下游地区驱动因子较强的分别为政府支持和地形禀赋、产业结构和开放水平、科技创新和产业结构。

根据上述分析,提出以下对策建议。

1.聚焦科学技术创新,推动产业结构升级。以数字经济赋能新型城镇化,以新型城镇化推动数字经济成长壮大。下游地区应积极推动科学知识和数字技术向上中游地区扩散,强化重大创新成果迭代应用,高效挖掘、利用科技创新与产业结构升级之间的内在联动关系;上中游地区应全面落实科技创新发展战略,加大创新型、应用型、复合型人才的培养和引进力度,大力改造提升传统产业、积极培育壮大新兴产业,加快科技创新成果向现实生产力转化,以驱动经济高质量发展。

2.构建综合交通体系,持续扩大对外开放。围绕高速铁路、省际公路、陆海联动、航空枢纽等重点领域,加快构建黄河流域“一字型”“十字型”“几字型”现代化交通主骨架,完善便捷畅通的现代综合交通运输体系。同时,黄河流域应抓住“一带一路”倡议的机遇,面向国内和国际两个市场构建陆海统筹、东西互济的开放体系,打造国内大循环的战略节点、国内国际双循环的战略枢纽,实现高质量地引进来、高水平地走出去。

3.加强政府支持力度,保障经济发展动力。黄河流域整体经济发展水平不高,应正确处理政府与市场的关系,通过有效市场和有为政府推动生产要素的自由流动和高效配置,努力形成市场作用和政府作用相互补充、相互协调、相互促进的格局,强化政府在引导数字经济与新型城镇化的综合协调职能。同时,黄河流域应结合区域禀赋发展优势制定差异化、特色化政策,建立省际联通、上中下游协同的治理体系。

4.推行绿色生产方式,保护流域生态环境。在“共抓大保护”的前提下,黄河流域新型城镇化进程中应加大环境治理投入和绿色技术研发,建设黄河堤防安全管控、生态保护修复、环境污染治理等数字化监测体系,探索建立数字化生态补偿机制,打造黄河流域生态保护的数字底座。中游地区应摒弃高排放、低效能的粗放型发展模式,降低能源资源和废物排放强度,推广绿色能源、绿色消费、绿色经济,在提升资源环境承载力的基础上推动经济集约型增长。

参考文献:

[1] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL].(2022-10-16)[2024-01-20].https://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5722378.htm.

[2] 国家发展改革委.“十四五”新型城镇化实施方案[EB/OL].(2022-07-28)[2024-01-20].https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/gjjzxgh/202207/t20220728_1332050.html?eqid=831b138d0008ae090000000264584b02.

[3] 周清香,李仙娥.数字经济与黄河流域高质量发展:内在机理及实证检验[J].统计与决策,2022,38(04):15-20.

[4] 二十国集团数字经济发展与合作倡议[EB/OL].(2016-09-20)[2024-01-20].http://www.g20chn.org/index.html.

[5] 陈晓红,李杨扬,宋丽洁,等.数字经济理论体系与研究展望[J].管理世界,2022,38(02):208-224.

[6] 杨佩卿.数字经济的价值、发展重点及政策供给[J].西安交通大学学报(社会科学版),2020,40(02):57-65.

[7] 佟家栋,张千.数字经济内涵及其对未来经济发展的超常贡献[J].南开学报(哲学社会科学版),2022(03):19-33.

[8] 李小玉,李华旭.长江中游城市群数字经济产业协同发展水平评价研究[J].经济经纬,2022,39(06):88-97.

[9] 金灿阳,徐蔼婷,邱可阳.中国省域数字经济发展水平测度及其空间关联研究[J].统计与信息论坛,2022,37(06):11-21.

[10] 王军,朱杰,罗茜.中国数字经济发展水平及演变测度[J].数量经济技术经济研究,2021,38(07):26-42.

[11] 宋金昭,胡湘湘,王晓平,等.黄河流域新型城镇化、产业结构升级与绿色经济效率的时空耦合研究[J].软科学,2022,36(10):101-108.

[12] 李国平,孙瑀.以人为核心的新型城镇化建设探究[J].改革,2022(12):36-43.

[13] 李兰冰,高雪莲,黄玖立.“十四五”时期中国新型城镇化发展重大问题展望[J].管理世界,2020,36(11):7-22.

[14] 张梦瑶.中国特色新型城镇化高质量发展的实践路径探析——基于新发展理念视角[J].当代经济管理,2021,43(09):75-80.

[15] 谭鑫,杨怡,韩镇宇,等.欠发达地区新型城镇化与乡村振兴战略协同水平的测度及影响因素——基于政府效率和互联网发展视角[J].经济问题探索,2022(11):101-112.

[16] 赵磊,方成.中国省际新型城镇化发展水平地区差异及驱动机制[J].数量经济技术经济研究,2019,36(05):44-64.

[17] 赖一飞,叶丽婷,谢潘佳,等.区域科技创新与数字经济耦合协调研究[J].科技进步与对策,2022,39(12):31-41.

[18] 李林汉,袁野,田卫民.中国省域数字经济与实体经济耦合测度——基于灰色关联、耦合协调与空间关联网络的角度[J].工业技术经济,2022,41(08):27-35.

[19] 张旺,白永秀.数字经济与乡村振兴耦合的理论构建、实证分析及优化路径[J].中国软科学,2022(01):132-146.

[20] 李向阳,陈佳毅,范玲.数字经济与经济高质量发展耦合关系研究[J].经济问题,2022(09):34-40.

[21] 邵佳,冷婧.湖南武陵山片区新型城镇化与生态环境耦合协调发展[J].经济地理,2022,42(09):87-95.

[22] 徐雪,王永瑜.中国省域新型城镇化、乡村振兴与经济增长质量耦合协调发展及影响因素分析[J].经济问题探索,2021(10):13-26.

[23] 任保平,巩羽浩.黄河流域城镇化与高质量发展的耦合研究[J].经济问题,2022(03):1-12.

[24] 韩兆安,吴海珍,赵景峰.数字经济与高质量发展的耦合协调测度与评价研究[J].统计与信息论坛,2022,37(06):22-34.

[25] ZHENHUA X,FUYI C.Spatial-temporal Characteristics and Driving Factors of Coupling Coordination Between the Digital Economy and Low-carbon Development in the Yellow River Basin[J].Sustainability,2023,15(03):2731-2731.

[26] 吕德胜,王珏,程振.黄河流域数字经济、生态保护与高质量发展时空耦合及其驱动因素[J].经济问题探索,2022(08):135-148.

[27] 云小鹏.黄河流域城镇化与生态环境耦合协调测度及交互关系研究[J].经济问题,2022(08):86-95.

[28] HUANG X,SHEN J,SUN F,et al.Study on the Spatial and Temporal Distribution of the High-quality Development of Urbanization and Water Resource Coupling in the Yellow River Basin[J].Sustainability,2023,15(16):12270.

[29] 马奔,薛阳.京津冀城市群城镇化质量评价研究[J].宏观经济研究,2019(04):73-83.

[30] 杨佩卿.中国式现代化场阈数字经济赋能新型城镇化研究[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2023,53(04):168-182.

[31] 杨佩卿.高质量发展视域下城市更新的内涵逻辑与实践取向[J].当代经济科学,2023,45(03):59-73.

[32] 杨佩卿.新型城镇化和乡村振兴协同推进路径探析——基于陕西实践探索的案例[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2022,22(01):34-45.

[33] 杨佩卿.新发展理念下新型城镇化发展水平评价——以西部地区为例[J].当代经济科学,2019,41(03):92-102.

[34] RICHARD B N.Economic Indicators of Resource Scarcity:A Critical Essay[J].Journal of Environment Economics and Management,1990,19(01):19-25.

[35] 王劲峰,徐成东.地理探测器:原理与展望[J].地理学报,2017,72(01):116-134.

Study on the Coupling Coordination and Driving Mechanism of Digital Economy and New-type Urbanization in the Yellow River Basin

YANG PeiqingBAI Yuanyuan1

(1.School of Economics and Management,Xian University of Posts & Telecommunications,Xian 710061;2.Western Digital Economic Research Institute,Xian 710121,China)

Abstract: In the context of the major national strategy of ecological conservation and high-quality development of the Yellow River Basin,promoting the deep integration of digital economy and new-type urbanization is an inevitable requirement to ensure the long-term security and stability of the Yellow River Basin. By explaining the coupling coordination mechanism between digital economy and new-type urbanization, building measurement indicator system of digital economy and evaluation index system of new-type urbanization,using entropy method to measure and evaluate comprehensive development level of digital economy and new-type urbanization in the Yellow River Basin from 2012 to 2021,using coupling coordination model,spatial autocorrelation model and geographic detector and other methods,this paper analyzes the coupling and coordinated development level of digital economy and new-type urbanization and the driving mechanism of the coupling coordinated degree in the Yellow River Basin in terms of time series evolution and space characteristics.The study found that:(1) The comprehensive development index of digital economy and new-type urbanization in the Yellow River Basin are on the rise.(2) From the perspective of time series evolution, coupling degree,coordination degree and coupling coordination degree of digital economy and new-type urbanization in the Yellow River Basin has been improved.The coupling coordination degree changes from mild dissonance to borderline dissonance to barely coordination,from the recession-dysregulation type to the transitional run-in type,and the whole has not achieved coordinated development;From the perspective of spatial characteristics,the coupling coordination degree presents a spatial pattern of “high in the south and low in the north”.(3) The influence of different driving factors on the coupling coordination degree of digital economy and new-type urbanization in the Yellow River Basin has significant temporal and spatial heterogeneity.Accordingly,the paper puts forward some countermeasures and suggestions to promote the coupling and coordinated development of digital economy and new-type urbanization in the Yellow River Basin.

Keywords:the Yellow River Basin;digital economy;new-type urbanization;coupling coordination;driving mechanism

(责任编辑:杨峰)