数字经济背景下创业生态系统对创业活跃度的影响

2024-07-10张家明陈宇欣谢春晖韩明丹

张家明 陈宇欣 谢春晖 韩明丹

摘 要: 数字经济的繁荣发展推动了数字技术与传统创业活动的融合,催生新业态、新模式以及新动能,激发创业热情,带动创业增长。创业生态系统的发展演化受到数字经济的发展影响。利用NCA方法与模糊集定性比较分析方法(fsQCA)分析数字经济背景下的创业生态系统对创业活跃度的影响。研究结果发现,创业企业主体、服务合作主体、政府主体、技术环境、经济环境、社会环境都无法单独构成高水平创业活跃度、非高水平创业活跃度的必要条件,并发现创业企业、高校科研机构与政府三元逻辑下依托社会环境的经济驱动型,创业企业主导逻辑下经济驱动型,高校科研机构主导逻辑下依托经济和社会驱动型3条高水平创业活跃度路径,以及创业企业主导驱动型和社会环境驱动型2条非高水平创业活跃度路径。结合区域异质性分析结果,比较上述5条路径发现,高水平创业活跃度、非高水平创业活跃度的组态代表性省份具有差异性。高水平创业活跃度的代表性案例主要集中在东部地区和中部地区,非高水平创业活跃度的代表性案例主要集中在西部地区和东北地区。

关键词: 数字经济; 创业生态系统; 创业活跃度

中图分类号: F062.5; F061.5; F272.2 文献标识码: A DOI: 10.3963/j.issn.1671-6477.2024.02.010

《数字中国发展报告(2020年)》中提出我国在“十三五”时期的新型基础设施建设规模在全球排行榜位列前茅,信息技术创新能力不断攀升,数字经济活力充足,发展势头较为强劲。2020年,我国数字经济核心产业增加值相当于7.8%的国内生产总值,数字经济具有重要的发展意义。当前,我国数字经济高速蓬勃发展,其涉及的产业之广泛以及影响程度之深,促使其成为要素资源配置、改变经济结构以及全球竞争格局的重要引擎。数字经济的发展也对创业活动要素产生影响,创业作为解决就业难题、促进经济增长的推动力,已成为社会关注的重要议题。各地创业活跃度受到创业生态系统中多个要素的影响,而且不同省域由于发展和资源存在差别,实现高水平创业活跃度的路径也存在差异。因此,探索数字经济背景下各地方的创业生态系统要素对创业活跃度的影响,对建设优质创业环境,提高创业活跃度具有重要的启示意义。

然而,数字经济背景下的创业生态系统研究尚不深入。当前国内外相关研究中,数字经济背景下的创业生态系统研究基本都从单一角度展开,主要围绕创业生态系统的数字化发展展开[1-2]。鲜有学者整合数字经济背景下的创业生态系统要素、构建数字经济背景下的创业生态系统分析框架,当前一些研究存在不够深入、过于单一等问题[2]。此外,数字经济背景下的创业生态系统驱动高水平创业活跃度路径的研究相对较少。数字经济时代的到来改变了创业主体与环境之间的互动,激发了企业和个人的数字化转型,为区域创业发展注入新的活力,带来新的资源、技术以及价值[1-2]。传统的创业生态系统已不能很好地满足企业创业条件,这就迫切需要整合数字经济背景下的创业生态系统要素,探讨数字经济时代的创业生态系统促进创业活跃度的组态构型和发展路径。实现创业主体与环境的交互发展,构建优质、健康的创业生态系统,激发数字化表现,在一定程度上促进主体在创业生态系统中的生存和发展,实现创业活跃度的稳步提高。

一、 文献综述与模型构建

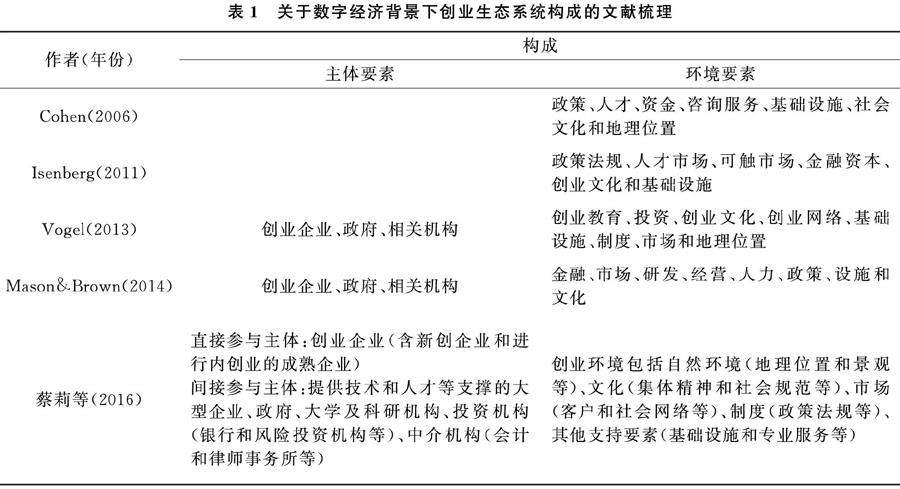

通过现有学者的研究发现,创业生态系统是一个有机的、动态的整体,其组成涵盖了创业主体要素以及环境要素[3-10]。在创业生态系统中,创业主体与创业环境要素产生交互[10]。

在数字经济背景下,创业主体的数字化发展在一定程度上能改变创业企业的生产方式和管理方式[2]。诸多传统行业开始进行数字化改革,以创新商业模式和开发新业务、新产品和新服务[2]。创业主体的数字化发展已经成为企业发展壮大所必需的能力之一。创业主体分为直接参与主体和间接参与主体。其中,直接参与主体指直接参与到创业活动中的创业企业或者创业者,结合本研究的研究目的,将直接参与主体界定为创业企业主体;间接参与主体指间接参与到创业活动中的其他相关企业或者机构,例如高校、科研机构、投资机构、政府、咨询机构等,考虑到各间接参与主体的实际参与情况和结合各机构在中国大陆地区的分布,将间接参与主体界定为政府主体和高校科研机构主体。

创业环境是指创业主体所处的外部环境,这些外部环境是一系列能够影响创业活动开创、发展和壮大的影响因素的总和,包含金融、文化、人力资本、市场环境以及支撑系统等5方面[5,7-8]。数字技术对创业活动不仅存在正面影响,还存在负面影响。数字技术能有效助力创业生态系统的构建和发展,在一定程度上会威胁企业的生存,以及抑制企业资源的活跃度和资源的有效配置[7],因此,考虑技术环境,数字金融为解决创业企业融资少、融资难等问题提供了新路径。数字金融的发展能促进创业企业的活跃度[11],所以,经济环境需将其考虑在内。社会环境的数字化发展有助于解决社会问题,带来更多的社会机会,社会环境的数字化发展强调平台的价值传播,资金使用以及用户评价[12],社会环境的数字化在一定程度上能启发社会环境的数字化建设,提高创业活跃度[12],因此,社会环境也是不可或缺的创业环境之一。对上述学者的相关研究进行整理,可表示如下。

间接参与主体:提供技术和人才等支撑的大型企业、政府、大学及科研机构、投资机构(银行和风险投资机构等)、中介机构(会计和律师事务所等)创业环境包括自然环境(地理位置和景观等)、文化(集体精神和社会规范等)、市场(客户和社会网络等)、制度(政策法规等)、其他支持要素(基础设施和专业服务等)

组态模型注重挖掘多前因条件组合对结果变量的影响[13],适用于分析数字经济背景下创业生态系统各要素对创业活跃度的影响路径。基于此,本研究在创业理论、共生理论和组态理论的基础上,引入NCA方法和fsQCA方法,探索创业生态系统单个要素是否以及在多大程度上能够成为创业活跃度的必要条件,以及创业生态系统要素组态对创业活跃度的构型,构建的组态模型如图1所示。即创业企业主体、服务合作主体、政府主体、技术环境、经济环境、社会环境6个因素作为前因条件,构成创业活跃度的影响路径。

二、 研究设计

(一) 样本选择

结合研究内容和研究目标,对本研究的样本选择进行了以下3个具体步骤:

首先,选取了存在独角兽企业和深圳证券交易所中国创业板上市公司注册所在地的省份,独角兽企业名单来源于中国科学技术部火炬高技术产业开发中心所发布的独角兽名单以及人工自行整理,深圳证券交易所中国创业板上市公司名单来源于深圳证券交易所网站发布的2020年年报。

其次,结合中国大陆的行政区域划分,整理案例所在省份、直辖市和自治区,共有31个省份、直辖市和自治区。

最后,为全面分析各省份、直辖市和自治区的创业活跃度驱动路径以及区域路径之间的异质性,参照中国国家统计局2022年对区域的划分标准,进行东部、中部、西部和东北区域划分。

(二) 研究方法

本文采用NCA与模糊集定性比较分析(fsQCA)相结合的研究方法,两种研究方法基于不同原理,具有不同侧重点。NCA方法能定量地揭示主体要素和环境要素能否或者在多大程度上构成高水平创业活跃度,以及非高水平创业活跃度的必要条件。因此,本文采用NCA方法分析前因变量对结果变量的必要性。模糊集定性比较分析方法(fsQCA)适用于探究组态效应,假设变量间具有不对称性、等价性、多重性,对前因条件进行0~1之间任意数值校准。本研究选取的变量均是表示程度的连续变量,即每个条件变量隶属得分介于0~1之间。因此,本文采用模糊集定性比较分析方法(fsQCA)探索导致结果变量的前因条件组合。

(三) 变量选取

1.创业企业主体

学者们通常采用工业企业数目比例[14-15],工业企业从业人员数目比例[16]等指标进行衡量创业企业主体的发展。在数字经济时代,创业企业的数字化发展在很大程度上能完善企业的生产、运行和治理。本研究在参考其他学者对于创业企业数字化发展的研究成果的基础上,重点考虑到如何测量创业企业主体的数字化发展水平,最终使用每百家企业拥有网站数[15-16]、每百人使用计算机数[17]两个指标进行测量创业企业主体的数字化发展水平。

2.服务合作主体

针对服务合作主体,有学者使用孵化器数量[14]和普通高等学校数[15]两个指标进行测量,最终,在服务合作主体层面选择了高校、科研机构主体。在数字经济背景下,高校、科研机构主体的数字化发展主要体现在高校科研机构对数字化人才的培养输出以及创新专利的研发输出上,主要采用人力资本和创新投入作为二级指标,数字化人才和数字化创新是数字经济背景下创业生态系统驱动高水平创业活跃度的重要资源,主要采用普通高等学校在校学生数[18]测量人力资本的数字化发展,采用发明专利申请数量[19]测量数字化创新的发展。

3.政府主体

现有做法[20-21]大多使用各政府公共预算支出除以GDP进行测量政府效率。马鸿佳等[2]借鉴LI和ATUAHENE-GIMA开发的量表,考虑市场信息、资金补贴和其他利于企业运营的政策和程序等三个层次,测量企业与政府交互过程中的收获。在数字经济背景下,政府的数字化服务能力扮演着重要的角色,其最突出的表现是增强政府与群众的交互,提高政府的服务效率。因此,应当考虑政府主体的数字化服务能力。本研究在参考学者研究成果的基础上,考虑到政府数字化服务水平,最终采用网上政务服务能力指数[22]来衡量。

4.技术环境

现有文献通常采用R&D经费支出[15]、技术市场成交额[20]、购买国内技术经费支出[21]以及R&D经费外部支出[23]来测度技术环境。在数字经济背景下,数字数据、数字资源和数字技术成为激活创业活跃度的重要载体,数字技术不断激发创新,数字基础设施已经成为新型基础设施。结合以往文献研究以及数字经济时代特征,着重参考国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告(2021年)》中的评价指标体系,将技术环境的二级指标拟定为传统基础设施发展水平和新型基础设施发展水平。使用光缆密度、互联网普及率和移动电话基站密度等要素来衡量传统基础设施发展水平。光缆密度主要采用各个省份的光缆长度与相应人口的比值进行计算,移动电话基站密度主要采用各个省份移动电话基站数量与相应面积的比值进行计算。新型基础设施发展水平主要考虑了数据中心的建设、各省份IPV6的比例,5G基站覆盖情况,千兆宽带接入用户情况等,在参考诸多学者的研究成果的基础上,采用《中国新型基础设施竞争力指数白皮书(2020)》中的新基建竞争力指数来衡量新型基础设施发展水平。

5.经济环境

现有文献通常使用GDP或者人均GDP来衡量经济环境[20-21]。在数字经济背景下,新型数字金融为解决创业企业融资少、融资难等问题提供了新方式。已有研究能充分证明数字金融对创业的影响:数字金融的发展能促进创业企业的活跃度[11]。数字普惠金融和传统的金融模式以及普惠金融存在差异,数字普惠金融以客户为中心,搭建全方位的数字化场景,采用数据作为基础,结合数字经济的特点,主要使用数字普惠金融发展指数[11]进行测度。

6.社会环境

现有文献一般采用公共图书馆业机构数[24]、人均拥有公共图书馆藏量[25]来衡量社会环境。在数字经济背景下,本研究重点考虑社会的数字化表现。借鉴现有文献的研究成果以及根据本研究的具体研究内容,社会环境着重参考国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告(2021年)》中的评价指标体系,使用人均移动互联网接入流量、每万人中互联网宽带接入用户数、电子商务销售额,以及有电子商务交易活动的企业数来综合评价。

7.创业活跃度

创业活跃度的测量可以采用以下几种方法:私营企业数、创业企业数、新创业企业数、私营企业数和个体户数、私营企业和个体人员数以及综合评价法等[26-29]。标准化基数大致分为两类:区域内企业数和区域人口数。

依据现有学者对于创业活跃度的测量方法,将独角兽企业纳入考虑,采用人口数作为标准化基数,即采用各省份每万常住人口中独角兽企业数和创业板上市公司数作为创业活跃度的测量指标。

(四) 数据来源

根据本研究整合的数字经济背景下创业生态系统要素,建立了含有6个一级指标、8个二级指标的创业生态系统评价指标体系。考虑到结果变量,即创业活跃度的出现相对前因条件(创业企业主体、服务合作主体、政府主体、技术环境、经济环境、社会环境)的作用具有一定的滞后性,又考虑到2020年中国数字经济发展迅速,本研究决定将结果变量设定比前因条件滞后1年,即创业活跃度采用2021年的数据,6个前因条件使用2020年的数据,由于一些指标的2020年的数据尚未公开,于是采用ARIMA方法,使用2015年至2019年的数据进行填补。

本研究数据主要来源于两个方面。首先,前因条件的衡量指标主要来源于2015—2020年各省份统计年鉴、电子政务研究中心、《中国新型基础设施竞争力指数白皮书(2020)》和《北京大学数字普惠金融指数(2011—2020年)指数报告》。其次,结果变量创业活跃度的企业名单来源于深圳证券交易所2021年年报中1092家创业板上市公司、科学技术部火炬高技术产业开发中心发布的349家独角兽名单和人工自行整理,先将独角兽企业和创业板上市公司按照公司名称在“企查查”和“国家工商局”等平台搜索注册地址,按照省份将这些公司进行分类整理,得到每个省份的企业总数,再用各省企业总数除以相应省份的常住人口,由此得到结果变量创业活跃度:每万常住人口独角兽企业和创业板上市公司数目。

表2显示了创业生态系统评价指标体系及其数据来源。ARIMA模型是一种较为常见的统计模型,主要用来预测时间序列。因此缺失数据,2020年的互联网普及率依据2015—2019年的数据采用ARIMA模型来预测补充。

三、 实证研究结果与分析

(一) 必要性分析

本研究使用RStudio软件进行相关操作,表3汇报了NCA方法对6个前因条件的分析结果,为了更好地比较结果,采用了上限回归技术(CR)和上限包络技术(CE)两种不同的方法,分别测算得出相应的效应量。综合来看,两种方法均不存在前因条件显著性结果P值均高于0.5的情况,即说明能够表现出对于创业活跃度的显著性均显示为低水平影响,这也就是说,前因条件都不能单独成为高水平创业活跃度与非高水平创业活跃度的必要条件,也就说明了单个前因条件对高水平创业活跃度、非高水平创业活跃度的作用程度较弱,解释力度不强。

本研究进一步采用QCA方法检验了必要条件是否存在。采用fsQCA3.0软件,分别进行了高水平创业活跃度和非高水平创业活跃度的必要条件分析,表4为数字经济背景下的创业企业主体、高校科研机构主体、政府主体、技术环境、经济环境和社会环境等6个前因条件对高水平创业活跃度、非高水平创业活跃度的必要性分析结果。从中可知,对于高水平创业活跃度与非高水平创业活跃度,所有条件并没有同时满足一致性大于0.9,且覆盖度不小于0.7,表明数字经济背景下的创业企业主体、高校科研机构主体、政府主体、技术环境、经济环境和社会环境等6个前因条件无法单独构成高水平创业活跃度和非高水平创业活跃度的必要条件。这一结果与NCA方法分析的结果一致。

(二) 充分性分析

组态的充分性分析,即揭示导致预期结果发生的前因条件组合所组成的可能路径(组态)。在进行这个过程时,需要考虑解决方案所需的最小情况数,以及考虑解决方案的最小一致性阈值。依据已有的研究成果[30],将组态分析的一致性阈值设置为0.8,将PRI一致性阈值设置为0.7,将频数阈值设置为1。

因为目前的研究成果尚不能强有力解释数字经济背景下创业生态系统的创业企业主体、高校科研机构主体、政府主体、技术环境、经济环境和社会环境等6个前因条件单独与创业活跃度的关系,以及学术界对于数字经济背景下的创业企业主体、高校科研机构主体、政府主体、技术环境、经济环境和社会环境等6个前因条件与创业活跃度的关系还没能达成一致,所以无法作出明确而具体的反事实分析。在进行中间解的生成步骤时,所有的前因条件都有统一的标准“存在或不存在”;在标准化分析时,勾选选择“创业企业主体存在*政府主体存在*经济环境存在”、“高校科研机构存在*技术环境存在”、“创业企业主体存在*技术环境不存在*经济环境存在”作为高水平创业活跃度的质蕴涵项。

表5汇报了数字经济背景下创业生态系统的创业企业主体、高校科研机构主体、政府主体、技术环境、经济环境和社会环境等6个前因条件对高水平创业活跃度的组态分析结果。组态H1~H3中,每一纵列代表有可能出现的高水平创业活跃度的条件组态,解的一致性为0.977,表示在满足各组态相对应的省份中有97.7%的省份创业活跃度是高水平,解的覆盖度为0.582,表示各条件组态覆盖了58.20%的高水平创业活跃度省份案例。解的一致性以及覆盖度都大于相应的临界值,肯定了此次分析结果有效。其中,显示存在3条可以解释高水平创业活跃度的驱动路径(组态H1、组态H2和组态H3)。

在组态H1中,创业企业主体、高校科研机构主体、政府主体以及经济环境作为核心条件存在,社会环境作为边缘条件存在。技术环境在此路径中没有对高水平创业活跃度产生影响。

在组态H2中,创业企业主体以及经济环境作为核心条件存在,技术环境作为核心条件缺失;高校科研机构主体、政府主体和社会环境作为边缘条件缺失。

在组态H3中,高校科研机构主体作为核心条件存在,技术环境作为核心条件缺失;经济环境和社会环境作为边缘条件存在,创业企业主体以及政府主体作为边缘条件缺失。

(三) 区域异质性分析

1.非高水平创业活跃度区域分析

在组态H1中,代表性案例为浙江省、广东省、北京市、上海市、湖北省、江苏省以及安徽省等省份,如图2所示。根据组态H1分析,可以发现,组态H1的案例省份主要聚集在东部地区,表明东部地区的创业企业主体的数字化转型发展态势良好,高校和科研机构数字化人才培育、输出和技术创新赋能较为优秀,政府的线上办事能力强,服务更加数字化、智能化,经济环境发展较好,数字普惠金融能力较强,融资数字化、智能化以及社会环境数字化建设更加完善。东部地区的经济总量规模体量大,积极助力企业发展以及个人创业。大量出台个人创业优惠扶持政策以及企业创新创业政策,帮助组织、企业以及个人纾困解难,促进创业主体快速发展,营造良好市场环境。同时,抢抓时机,加大帮扶力度,优化市场准入服务,引导市场健康有序发展,努力催生更多新的增长点。

在组态H2中,代表性案例为天津市,如图3所示。根据组态H2分析,可以发现,组态H2的代表性案例只有天津市,就技术环境而言,传统基础设施建设在各个省份的差异性并不大,新型基础设施在各省份存在较大差异,天津市在2020年持续发力,颁布多项政策积极建设数据中心、5G基站,此外,创业企业数量大,高校众多,独特的地理优势和区位,加上政府积极给予资源支持,加大培育力度,形成了高水平创业活跃度。

在组态H3中,代表性案例为山东省,如图4所示。根据组态H3分析,可以得到,组态H3的代表性案例只有山东省,山东省高校科研机构的人才和创新赋能存在一定问题,技术环境的传统基础设施和新型基础设施的建设发展水平在2020年也表现不佳,创业企业主体自身的数字化表现较为不足、政府主体的政策支持、办理各项政务事项服务水平较为不足,但是其经济环境的数字化融资能力较强、社会环境的数字化发展水平较强。山东省在高校科研机构主体、经济环境和社会环境等方面形成了独特的创业生态系统优势,创业活跃度较高。

2.非高水平创业活跃度区域分析

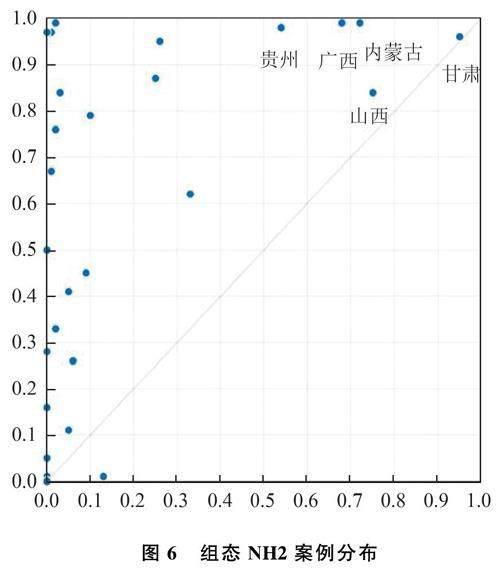

结合案例对导致非高水平创业活跃度的组态进行分析,发现每个组态中的代表性省份都大不相同。在组态NH1中,代表性案例为甘肃省、新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区、山西省和广西省等省份,如图5所示。在组态NH2中,代表性案例为甘肃省、山西省、内蒙古自治区、广西壮族自治区和贵州省等省份,如图6所示。在组态NH3中,代表性案例为青海省、黑龙江省和海南省,如图7所示。在组态NH4中,代表性案例为宁夏回族自治区,如图8所示。在组态NH5中,代表性案例为江西省,如图9所示。

根据组态NH1、NH2、NH5分析,可以发现,组态NH1、NH2和NH5的案例省份主要聚集在西部地区,表明西部地区的创业企业主体自身的数字化表现较为不足,整个社会的数字化发展水平和普及水平也与其他地区存在差异。根据组态NH3分析,可以发现,组态NH3的案例省份主要分布在青海省、黑龙江省和海南省,表明西部地区和东北地区的技术环境、社会环境都没有得到良好的发展。究其原因,西部地区和东北地区主要是因为经济水平相对落后,在数字经济时代,应该利用数字技术大力推动东北地区的制造业数字化转型以及针对性地帮扶西部地区。根据组态NH4分析,可以发现组态NH4的案例省份分布集中在西部地区,表明政府主体层面数字化服务有所改善,但是整体的社会环境数字化发展和普及水平不佳。

从整体来看,可以发现,各省域的创业活跃度存在明显差异。高水平创业活跃度的代表性案例主要集中在东部地区和中部地区,非高水平创业活跃度的代表性案例主要集中在西部地区和东北地区。这表明东部地区的创业活跃度表现较优,突出了东部地区在创业发展领域的显著领先地位,也表明高水平创业活跃度的地区高度集中在经济发达省域。

四、 研究结论及实践启示

(一) 研究结论

在数字经济背景下,数字技术的发展促进了创业主体数字化转型,以及创业环境的数字化发展,创业主体和创业环境的数字化发展影响着创业生态系统的演化。本研究整合数字经济背景下创业生态系统主体要素和环境要素,使用NCA方法和fsQCA方法,以案例所在的31个省份、直辖市、自治区数据进行实证分析,讨论了数字经济背景下创业生态系统的创业企业主体、高校科研机构主体、政府主体、技术环境、经济环境和社会环境等6个前因条件对创业活跃度影响的组态路径,发现的主要结论如下:

1.高水平创业活跃度的产生并不是由单一因素决定的,而是受多个因素影响。数字经济背景下创业生态系统影响创业活跃度的主要因素可以从创业主体和创业环境进行划分。创业主体可以分为创业企业主体、服务合作主体(高校、科研机构)以及政府主体;创业环境可以分为技术环境、经济环境和社会环境。创业企业主体和创业环境均不能单独解释高水平创业活跃度、非高水平创业活跃度的形成。创业企业主体、服务合作主体(高校、科研机构)、政府主体、技术环境、经济环境、社会环境都不能单独强有力解释高水平创业活跃度、非高水平创业活跃度,即单个前因条件不能成为高水平创业活跃度、非高水平创业活跃度的必要条件。

2.结合组态的核心条件,发现高水平创业活跃度的驱动路径有3种类型,即创业企业、高校科研机构与政府三元逻辑下依托社会环境的经济驱动型、创业企业主导逻辑下经济驱动型,以及高校科研机构主导逻辑下依托经济和社会驱动型。

在创业企业、高校科研机构与政府三元逻辑下依托社会环境的经济驱动型中,指出高校科研机构主体作为核心条件存在,技术环境作为核心条件缺失;经济环境和社会环境作为边缘条件存在,创业企业主体以及政府主体作为边缘条件缺失。组态H1表明:创业企业主体数字化转型,高校科研机构培育、输出数字化人才和技术创新,政府主体优化数字化服务水平,通过打造高水平的经济环境和社会环境,可以产生高水平创业活跃度,在这种情况下,技术环境对产生高水平创业活跃度的作用并非必要。

在创业企业主导逻辑下经济驱动型中,指出创业企业主体以及经济环境作为核心条件存在,技术环境作为核心条件缺失;高校科研机构主体、政府主体和社会环境作为边缘条件缺失。组态H2表明:在技术环境、高校科研机构、政府主体以及社会环境缺失,即发展不足的情况下,创业企业主体数字化转型通过打造高水平经济环境,可以形成高水平创业活跃度。

在高校科研机构主导逻辑下依托经济和社会驱动型中,高校科研机构主体作为核心条件存在,技术环境作为核心条件缺失;经济环境和社会环境作为边缘条件存在,创业企业主体以及政府主体作为边缘条件缺失。组态H3表明:在技术环境、创业企业主体以及政府主体都缺失,即发展不足的情况下,高校科研机构主体培育、输出数字化人才和技术创新,通过打造高水平经济环境以及高水平社会环境,可以形成高水平创业活跃度。

结合组态的核心条件,发现非高水平创业活跃度驱动路径有2种类型,即创业企业主导驱动型、社会环境驱动型。

3.结合案例对导致高水平创业活跃度、非高水平创业活跃度的组态进行分析,发现每个组态中的代表性省份都大不相同。高水平创业活跃度的代表性案例主要集中在东部地区和中部地区,非高水平创业活跃度的代表性案例主要集中在西部地区和东北地区。这表明东部地区的创业活跃度表现较优,突出了东部地区在创业发展领域的显著领先地位,表明高水平创业活跃度的地区高度集中在核心省域以及发达省域,也说明了西部地区的创业企业主体自身的数字化表现较为不足,整个社会的数字化发展水平和普及水平也与其他地区存在差异,西部地区和东北地区的技术环境、社会环境都要没有得到良好的发展。

(二) 实践启示

本研究基于区域创业生态系统与创业活跃度关系的研究,能够在一定程度上启发不同的省域根据各自相应区域的创业生态系统主体和环境,调整创业企业主体、政府主体、高校科研机构主体,以及技术环境、经济环境和社会环境之间的互动,改变创业生态系统内主体和主体、环境和环境、主体和环境之间的互动关系,重点把握区域相应路径中的核心要素,优化组合重点要素,提高创业活跃度。

1.促进创业企业主体和创业环境之间的良性互动。数字经济发展背景下,促进创业主体和创业环境之间的良性互动仍是构建优质创业生态系统,产生高水平创业活跃度的重要手段。组态H1显示,在技术环境缺失时,创业企业主体、高校科研机构主体、政府主体三主体之间良性互动,通过与经济环境以及社会环境等进行合适良性的组合,能够有效培育高水平创业活跃度。组态H2也显示,在高校科研机构主体、政府主体、技术环境与社会环境表现不佳时,创业企业主体与经济环境之间进行良性的互动,能够有效提高创业活跃度。

2.实施优质创业企业主体引育行动。对当地发展势头强劲、发展潜力较大、示范带领作用较强的创业企业,给予一定的项目经费补助。加大创业支持力度,通过评选优质创业企业示范带领,形成当地良好的创业氛围,以便培育更多优质的创业企业主体。组态H1与组态H2中都显示,创业企业主体都是核心条件,与其他条件进行良性互动,培育了省域高水平创业活跃度。

3.加强经济建设。东部地区和中部地区持续在经济上发力,保持增速,助力当地经济发展,稳住创业环境中的经济环境,以促进创业企业更好地发展,培育高水平创业活跃度。鼓励西部地区和东北地区根据自身禀赋和优势资源开展创业,积极拥抱“双循环”经济体系,不断培育各地区经济实力,创建优质经济环境,以期培育更多创业企业主体,构建优质的创业生态系统,提高创业活跃度。组态H1、组态H2以及组态H3都显示了经济环境是重要因素,在组态H1和组态H2中更是核心因素,因此,需要加强经济建设。

[参考文献]

[1] Cullen J B,Johnson J L,Parboteeah K P.National Rates of Opportunity Entrepreneurship Activity:Insights from Institutional Anomie Theory[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2014,38(4):775-806.

[2] 马鸿佳,林樾,肖彬.数字创业生态系统中多主体互动对数字创业绩效的影响:基于fsQCA方法的研究[J].研究与发展管理,2022,34(3):41-53.

[3] Cohen B.Sustainable valley entrepreneurial ecosystems[J].Business Strategy and the Environment,2006,15(1):1-14.

[4] Isenberg D J.The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy:Principles for cultivating entrepreneurship[J].Presentation at the Institute of International and European Affairs,2011,5:1-13.

[5] Vogel P.The employment outlook for youth:Building entrepreneurship ecosystems as a way forward[R].Conference Proceedings of the G20 Youth Forum,2013.

[6] Mason C,Brown R.Entrepreneurial ecosystems and growth oriented entrepreneurship:Final Report to OECD[R].Paris,2014.

[7] 蔡莉,彭秀青,Satish Nambisan,等.创业生态系统研究回顾与展望[J].吉林大学社会科学学报,2016,56(1):5-16.

[8] 项国鹏,宁鹏,罗兴武.创业生态系统研究述评及动态模型构建[J].科学学与科学技术管理,2016,37(2):79-87.

[9] 沙德春,孙佳星.创业生态系统40年:主体-环境要素演进视角[J].科学学研究,2020,38(4):663-672.

[10]林嵩.创业生态系统:概念发展与运行机制[J].中央财经大学学报,2011(4):58-62.

[11]谢绚丽,沈艳,张皓星,等.数字金融能促进创业吗:来自中国的证据[J].经济学(季刊),2018,17(4):1557-1580.

[12]刘志阳,赵陈芳,李斌.数字社会创业:理论框架与研究展望[J].外国经济与管理,2020,42(4):3-18.

[13]杜运周,李佳馨,刘秋辰,等.复杂动态视角下的组态理论与QCA方法:研究进展与未来方向[J].管理世界,2021,37(3):180-197.

[14]王元地,陈禹.区域“双创”能力评价指标体系研究:基于因子分析和聚类分析[J].科技进步与对策,2016,33(20):115-121.

[15]唐开翼,欧阳娟,甄杰,等.区域创新生态系统如何驱动创新绩效:基于31个省市的模糊集定性比较分析[J].科学学与科学技术管理,2021,42(7):53-72.

[16]李霞,戴胜利.面向建设国家中心城市的智慧武汉发展评价及模式优化:理论与实证[J].中国软科学,2018(1):77-89.

[17]傅为忠,刘瑶.产业数字化与制造业高质量发展耦合协调研究:基于长三角区域的实证分析[J].华东经济管理,2021,35(12):19-29.

[18]毛建辉.政府行为、环境规制与区域技术创新:基于区域异质性和路径机制的分析[J].山西财经大学学报,2019,41(5):16-27.

[19]王兰芳,胡悦.创业投资促进了创新绩效吗:基于中国企业面板数据的实证检验[J].金融研究,2017(1):177-190.

[20]任声策,胡迟.独角兽企业培育绩效的创业生态系统建设路径:基于模糊集定性比较分析的观点[J].技术经济,2019,38(7):46-55.

[21]谢智敏,王霞,杜运周,等.创业生态系统如何促进城市创业质量:基于模糊集定性比较分析[J].科学学与科学技术管理,2020,41(11):68-82.

[22]王娟,张一,黄晶,等.中国数字生态指数的测算与分析[J].电子政务,2022(3):4-16.

[23]邬爱其,刘一蕙,宋迪.区域创业生态系统对农民创业绩效的影响:来自浙江省的经验证据[J].农业技术经济,2021(1):105-116.

[24]陈林心,何宜庆,程家鼎.创新、创业与生态效率提升研究:基于长江中游城市群的空间面板模型[J].华东经济管理,2016,30(10):87-94.

[25]张秀艳,孟宪春.创业资本和创业发展的区域特征:基于创业发展指数(CEDI)的实证研究[J].吉林大学社会科学学报,2016,56(2):52-61.

[26]叶文平,李新春,陈强远.流动人口对城市创业活跃度的影响:机制与证据[J].经济研究,2018,53(6):157-170.

[27]黄漫宇,曾凡惠.数字普惠金融对创业活跃度的空间溢出效应分析[J].软科学,2021,35(2):14-18.

[28]李长安,苏丽锋,谢远涛.影响城市创业活跃度的成本因素分析[J].山西财经大学学报,2012,34(10):10-18

[29]周小虎.中国创业竞争力发展报告(2018)[M].北京:经济管理出版社,2018.

[30]张明,杜运周.组织与管理研究中QCA方法的应用:定位、策略和方向[J].管理学报,2019,16(9):1312-1323.

(责任编辑 文 格)