爱罗先珂在中国

2024-07-09黄艳芬

黄艳芬

爱罗先珂(1889—1952),苏联童话作家、诗人、世界语者。他出生于库尔斯克省(今俄罗斯别尔哥罗德州)的奥布霍夫卡村,四岁时因患麻疹双目失明。幼年的爱罗先珂在莫斯科的盲童学校学习,显露出音乐天赋,毕业后加入盲人乐队挣钱维生,同时开始自学世界语。

世界语是国际辅助语的一种,由波兰医生柴门霍夫创制于1887年,词汇材料取自欧洲的通用语言,简单易学。柴门霍夫的初衷是消除国际交往间的语言障碍,让各民族能够“用一个声音说话”。在学习世界语后,1914年,爱罗先珂怀着一颗理想主义者的心离开祖国,先是受国际世界语协会的资助前往英国,后来在亚洲的日本、缅甸、印度等地游历,积极参加世界语运动。1921年5月,因在日本参加社会主义活动,爱罗先珂被视为有“危险思想”的人而遭驱逐。

不过,这位频频身陷困境的外国盲诗人却受到了当时中国文学界的大力欢迎。《民国日报》的副刊《觉悟》接连发表文章追踪爱罗先珂在日本的境况,引起不少知识分子的关注。这为爱罗先珂的中国之行做了铺垫。

1921年8月底,爱罗先珂到达哈尔滨,10月7日到上海。旅居上海时,他居住在虹口区日本人所开的按摩院里,以在日本时学会的按摩手艺谋生。同时,他以世界语为媒介进入中国知识界。

住进八道湾十一号周宅

第一次世界大战后,“国际主义情怀”在中国盛行,直接推动了世界语运动在中国的展开。蔡元培等人认为培养世界语人才十分必要:一方面中国可以利用这一媒介参与国际运动,向外宣传中国文化,提高中国的国际地位;另一方面秉承互助原则,各国间平等交往可以谋求“世界和平、人类亲善等伟大工作”。在蔡元培的推动下,北京大学开设了世界语必修课,还成立了世界语研究会。这一活动得到了胡愈之、鲁迅、周作人、钱玄同的积极响应。

爱罗先珂到访上海正是来自胡愈之的邀请。爱罗先珂在上海期间,胡愈之、汪馥泉等人时常上门拜访,带领他出席上海世界语学会组织的各种活动,在精神和物质方面给予他热情的帮助。胡愈之还是爱罗先珂作品的主要翻译者之一,其译作有《世界和平日》《枯叶杂记》《我底学校生活底一断片》《失望的心》等。

胡愈之多次写信给鲁迅,介绍爱罗先珂的情况,希望鲁迅能够帮助爱罗先珂在北京找到一份合适的工作,还请鲁迅尽力翻译他的作品。鲁迅此前已经关注到了爱罗先珂,翻译有他的童话作品《池边》等,胡愈之的请求更加引起了鲁迅的恻隐之心,爱罗先珂由此有了与北京文学界接触的渠道。

1922年2月22日,爱罗先珂正式接受蔡元培的任命,前往北京大学执教世界语。他在郑振铎与叶圣陶的陪同下北上,沪上《民国日报》《时报》《四民报》等纷纷刊发其离沪消息。郑、叶二人都是在上海的多场文学活动中与爱罗先珂熟悉起来的,叶圣陶此行也是前往北大任教。

抵京后,爱罗先珂先在文学家、翻译家耿济之家停留了一天,次日便来到了鲁迅、周作人位于八道湾十一号的家中。周作人在《知堂回想录》一书里写道:“爱罗先珂从大连来到上海,大概是在1922年的春初;有人介绍给蔡校长,请设法安顿他,于是便请他来教世界语。但是他一个外国人又是瞎了眼睛,单身来到北京,将怎么办呢?蔡孑民于是想起了托我们的家里照顾,因为他除了懂得英文和世界语之外,还在东京学得一口流利的日本语,这在我们家里是可以通用的。”

爱罗先珂暂住八道湾,由周氏兄弟一家照顾他的起居,他们几乎朝夕相处。之后鲁迅在与爱罗先珂的近距离交流中翻译了他的诸多作品,如《桃色的云》《狭的笼》《春夜的梦》《雕的心》《世界的火灾》《两个小小的死》等,盛赞其“赤子之心”,同样同情受压迫者的两人结下了深厚的友谊。

爱罗先珂是诗人,还懂音乐,常同孩子们一起弹唱、玩耍,其乐融融。为了缓解寂寞,他还在池塘里养蝌蚪,并托鲁迅买了小鸭子,十一号院更添了许多生趣。短篇小说《鸭的喜剧》便是鲁迅日后根据这段经历完成的。爱罗先珂从周家得到的不只是生活上的照顾,翻看周作人这一时期的日记,可以发现他也对爱罗先珂的工作给予了很多帮助,如陪同演讲、翻译讲稿、代写和邮寄书信、帮忙取薪等。

郑振铎等人多次前往周氏兄弟家中探访爱罗先珂,爱罗先珂出席的活动现场常有他们的身影。离开北京后,郑振铎在给周作人的信中时常问候爱罗先珂。胡适也曾到周宅与爱罗先珂见面。当时爱罗先珂刚到北京不久,因蔡元培请他在北大演讲,而一时又找不到人翻译,就请胡适担任英文翻译,胡适对他的印象是:“他在英国住了几年,在印度又几年,故英语还可听。他双眼于四岁时都瞎了,现在年约三十。他的诗与短篇小说都不坏。”

可以说,自1921年7月在日本出版第一部日语童话小说集《天明前之歌》后,爱罗先珂获得了以鲁迅为代表的中国现代作家的关注,包括鲁迅、周作人、胡愈之和巴金等在内的译者,在京沪两地,依托于《晨报副刊》《民国日报》《东方杂志》《妇女杂志》《小说月报》等报刊,以日语和世界语为翻译媒介语,积极开展对他的作品的译介,大大促进了其人和作品在中国的传播。

“教成”了三个中国学生

爱罗先珂当时在北大教课,一开始尚有两百个学生参加,后来仅剩下冯省三、王鲁彦、吴克刚三人。周作人说:“爱罗先珂在中国的时期可以说是极短,在北京安住的时间一总不到半年,用句老话真是席不暇暖,在他的记忆上留下什么印象,还有他给青年们有多少影响,这都很是难说,但他总之是不曾白来了这一趟的。”在这不“白来”的价值体现上,就有他真正“教成”了三个世界语学生这一条。

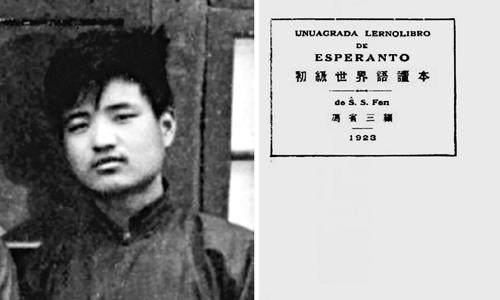

冯省三(1902—1924),山东平原人,曾在北京大学预科法文班学习,热衷世界语。周作人晚年在《讲义风潮》中回忆:“他(爱罗先珂)教出来的学生不少,以北大和法政为多,大部分当时我都认识,但现在也渐已忘记,只有冯省三还是记得。”冯省三“是北大法文系的学生,对于世界语却比法文还要热心,不久居然能写能说,是老师的得意弟子”。

周作人为何只提冯省三,而把另两人省略掉,最直接的答案是情感因素,其中自然包括对冯省三世界语能力的认可。冯省三不仅师从爱罗先珂学习世界语,还与爱罗先珂一起发起成立世界语学会,并担任北京世界语学会干事,参与创办北京世界语专门学校。作为北京世界语学会发起人之一,周作人注意到冯省三对世界语事业的热情和投入,深表佩服。1922年,北京世界语学会开办了两级暑假讲习班,冯省三也出力甚多。

1923年,冯省三开始在北京几所学校教授世界语。积累了丰富的教学经验后,他编著了《初级世界语读本》。该读本收录不少世界语例句,内容丰富而有趣味性,具有实际针对性,很有个人特色。最为重要的是,读本体现出了“世界语主义”。尽管当时在中国提倡世界语者不少,但少有人能揭示其精神,而这本著作将世界语创始人柴门霍夫的主张昭示于读者——该书把柴门霍夫的诗歌《希望》排在了周作人作的序后面。此前,爱罗先珂在北京法政学校世界语讲演会上发表演讲,吟唱了三首诗,《希望》是其中之一。冯省三专门在卷首收入《希望》,用意在于该诗传达了世界语给世界交流和融合带来的新希望,即在世界语这一中立语言的基础之上互相理解,各民族共同建设起一个大的家族似的团体。

继《初级世界语读本》后,冯省三还着手编辑《世界语名著选》,并请钱玄同作序。从钱玄同的序中可知,该书所收篇章几乎全是大文学家的作品,如契诃夫、屠格涅夫、托尔斯泰、歌德、爱罗先珂等。1924年5月,冯省三在周作人的推荐下到广州高等师范学校担任世界语教员,可惜他去后不到一个月就患急病去世了,《世界语名著选》也因未出版而流失,不知所收爱罗先珂的作品是什么。

在周作人的笔下,冯省三与爱罗先珂的相处细节很是令人动容:“他(冯省三)是山东人,个子很大,性情直爽,一点事便嚷起来,可是几句话说服了,又会得哭出来,爱罗先珂常大声说,唉唉,省三这大孩子真是没法子。”

而周作人对冯省三的好感持续了很久。1958年,他在《爱罗先珂》一文中不乏深情地写下:“冯省三是北大法文系的学生,跟他(爱罗先珂)学世界语最有进步,已经可以讲话和作文了……他其实是很细致而热情的人,写的世界语像刻板一样的清楚,只是山东人的脾气有点粗豪的地方。”

王鲁彦(1901—1944),原名王衡,浙江镇海人。1920年春,王鲁彦来到北京后,在北京大学作为旁听生时学习世界语。与冯省三一样,当爱罗先珂在北京大学教授世界语课程时,王鲁彦与之相识。

爱罗先珂寄宿在周家,世界语爱好者纷纷慕名而来,1922年周作人日记里出现了很多青年名字。王鲁彦最早出现在周作人的日记里,是在该年7月6日,“王忘我君来访”,“王忘我”是王鲁彦此前加入“工读互助团”所用的名字。

王鲁彦的夫人覃英在接受访谈时说:“他勤奋好学,很快掌握了世界语,后来还当过爱罗先珂的世界语助教。”王鲁彦曾写下一篇自传散文《狗》,为探究他与爱罗先珂的关系留下了一点线索。文章开头说,“一位和爱罗先珂君同住的朋友”受爱罗先珂所托请“我”同游西山,这个朋友应该就是下文要写到的吴克刚。这篇散文后半部分写“我”与爱罗先珂在去西山的途中,偶遇一个行乞妇女,因为“我”以冷漠的态度拒绝施舍,爱罗先珂对“我”进行了严厉的批评,“你却经过她面前时,如对待一只狗似的安然走了过去”。一个小小的人生片段,展现出爱罗先珂对弱者真挚的爱与同情,这深刻地影响了王鲁彦。文中于不经意间的师生之情描写也很动人:“他热烈地握着我的手,问我为什么来得这样早,我说我的灵魂还要早呢,它昨夜已到了西山了。他微微一笑,将我的手紧紧的捏了一捏。”

通过学习世界语,王鲁彦走上了文学道路,并获得杰出成就。1922年,王鲁彦翻译了两则俄国民间故事《好与坏》《投降者》,这是他最早的译作。他没有选择翻译爱罗先珂的作品,一个重要的原因应该是在爱罗先珂居留中国前后,包括鲁迅、周作人、胡愈之、夏丏尊等在内的知名译者已经对其做了系统翻译。

1923年11月,王鲁彦在《东方杂志》发表小说处女作《秋夜》,鲁迅对《秋夜》的评价是:“这和爱罗先珂(V.Eroshenko)的悲哀又仿佛相像的,然而又极其两样。那是地下的土拨鼠,欲爱人类而不得,这是太空的秋雨,要逃避人间而不能。”尽管鲁迅所要表达的是王鲁彦与爱罗先珂的不同,但是也指出了他们文学上相像的“悲哀”气质。

王鲁彦通过世界语翻译进步民族特别是被压迫国家的文学作品,先后出版了《犹太小说集》《显克微支小说集》《花束》《世界短篇小说集》《苦海》《在世界的尽头》《忏悔》《肖像》等译作,是具有持续创作力的世界语译者。

吴克刚(1903—1999),字君毅,又名养浩,安徽寿州人。1922年自中国公学中学部毕业后,入上海大学读书。爱罗先珂用盲人符号写作,需要人用笔记录下来,才能译成中文,每天还要有人读书给他听,他的生活时刻需要一个帮手。而爱罗先珂经济条件很差,吴克刚便在胡愈之的鼓励下自荐做他的义务书记,兼“共读者”及“侍从”。

吴克刚从1923年初开始与爱罗先珂一同寄住在周家。其间,他和爱罗先珂“共读”了克鲁泡特金的自传、《互助论》以及罗素、威尔斯等人的著作,这段经历对吴克刚后来成为一名坚定的无政府主义者具有深远影响。与冯省三和王鲁彦不同的是,在爱罗先珂离开后,吴克刚没有再从事过世界语教学或是文学翻译工作,在声名上也逊色于二人。

1923年爱罗先珂返归故国,吴克刚回到上海,结识了在南京读书的巴金。二人随后一同前往巴黎留学,相交莫逆。吴克刚也在这一时期走上无政府主义的道路。1930年,巴金在暑假期间受吴克刚之邀一同游玩,并完成了爱罗先珂童话集《幸福的船》的编辑工作。谈及爱罗先珂,吴克刚“显露出无限的温情”和深深的想念,他还赠予巴金一张爱罗先珂的照片。

在落寞中离开中国

20世纪20年代初、中期,在世界语运动的浪潮以及爱罗先珂来到北京一事的影响下,中国青年知识分子群体中掀起了一股世界语学习热潮,但随着青年们的思想分化,这股热潮很快就过去了。爱罗先珂所受到的追捧也从短时间内由顶峰转向沉寂,因此,尽管有世界语界的友人和学生的关心,爱罗先珂还是感到了“在沙漠上似的寂寞”。1923年4月16日,爱罗先珂离开北京,鲁迅、周作人、沈尹默、沈兼士等人在同和居为其饯行。

鲁迅在爱罗先珂走后曾给他写过信,可惜没有收到回信,一会儿听说爱罗先珂不明不白身亡,一会儿又是他被流放到北极的传言。周作人也一直十分怀念远在异国的爱罗先珂,多次撰文回忆他在中国的经历以及他与知识界人士往来的情况。

晚年的周作人从一位日本作家写的《爱罗先珂传》中获知,离开中国后的爱罗先珂继续在世界各地游历、办学、教学等,行踪不定,并于1952年在家乡逝世。鲁迅听到的传闻并不属实,而他没有收到爱罗先珂的回信也在情理之中了。

冯省三、王鲁彦和吴克刚等人在爱罗先珂离开北京后,仍与周作人保持来往。特别是冯省三和王鲁彦,周作人日记记录了两人各自的爱情经历。一是王鲁彦因失恋而失踪,二是冯省三的热恋。

1923年8月6日,周作人日记中记录听闻王鲁彦失踪一事,是因为王鲁彦突然离开北京,北京友人与之失联。实际上,王鲁彦也许是想过跟周作人告别的,因为在此前的7月31日,周作人日记里写到王鲁彦来访,但是当日周作人没有与他见面,未能与之面谈。好友章洪熙证实王鲁彦的确因为失恋而失踪,周作人8月7日日记里记载当日晚间章洪熙来访,应是为告知鲁彦失踪事因。不过几天后,周作人就收到来自王鲁彦本人的解释信函,可见二人关系的亲密。

1923年6月中旬间,周作人日记接连三次记录了冯省三的特殊拜访,11日“省三张成来”,13日“省三张成来”,以及16日“下午省三偕其女友来”,如此快速的称呼变化,体现出对一段急剧升温的爱情的见证。冯省三几乎是在恋爱后的第一时间将女友张成带到了八道湾。此后8月到9月间,周作人日记里又记载冯省三几次与女友的一同拜访或是张成的单独访问。从日记内容来看,这位张成女士当时是在北京女子高等师范学校就读,周作人为其读书的事不仅找过朋友许寿裳帮助,还亲自给予担保。

吴克刚与冯、王二人相比,在这一时期不仅个人感情生活上稍显平淡,并且也没有继续世界语事业。因此在离开周宅后,虽与周作人保持着往来,但并不十分频繁,也没有留下什么传奇经历。

无论是在爱罗先珂居留北京期间,还是在其离开北京以后,冯省三、王鲁彦和吴克刚都与周作人保持着相对亲密的交往,进一步证实了周作人关于爱罗先珂在中国“教成”了三个世界语学生一说。爱罗先珂作为周作人和三个学生所尊重并推崇的世界语者,八道湾十一号是连接他们的中心据点。共同投身北京世界语运动,是那个时代知识分子探索救国救民之道的一个缩影,他们几方之间因此结缘并展开交往,而这种交往也不因爱罗先珂的离去而结束,更显难能可贵。