从碑传到国史:清代闽县龚氏“四世循良”官方书写的形成

2024-06-29阎昱昊

[摘 要] 私家性质的碑传是中国传统官方史学传记编纂的重要参考资料,例如清代国史《儒林传》《文苑传》《循吏传》等传即广泛采择利用碑传文字。同治年间的闽县龚其裕、龚嵘、龚一发、龚景瀚“四世循良”国史传记是依据一份由后代龚易图提供的事实清册编纂而成,该事实清册的资料来源则为四人的碑传。清廷编纂《循吏传》的动机在于表彰政绩突出的官员,振兴吏治,而“四世循良”中的龚景瀚是咸同时局中影响力颇大的文章《坚壁清野议》之作者。山东巡抚丁宝桢奏请将龚氏四世立传国史,并向国史馆呈送事实清册。龚易图与上级丁氏沟通祖辈立传事宜,收集编纂参考资料,彰显闽县龚氏家族恩荣是其重要目的。

[关键词] 传记;《循吏传》;官方史学;清国史馆

[中图分类号] I206.2 [文献标识码] A [文章编号] 1008-1763(2024)03-0117-08

The Formation of the Official Biographies of Gongs Four Generations in the Qing Dynasty

YAN Yuhao

(School of Humanities, Shenzhen University, Shenzhen 518060, China)

Abstract:Private biographies are important reference materials for the compilation of traditional Chinese official historiography. For example, Qing official biographies such as Rulinzhuan, Wenyuanzhuan and Xunlizhuan widely refer to private biographies. In Tongzhi period, The official biographies of Gong Qiyu, Gong Rong, Gong Yifa and Gong Jinghan were compiled based on a manuscript provided by their descendant Gong Yitu, the source of this manuscript is the private biographies of these four people. In order to motivate officials, the Qing Dynasty compiled the Xunlizhuan, and Gong Jinghan was the author of the influential article Jianbiqingyeyi. Ding Baozhen, the governor of Shandong, requested qualifications and submitted the manuscript to the Official History Institute. Gong Yitu communicated with his superior Ding, collected reference materials, with the purpose of highlighting the glory of the Gong family.

Key words: biography; Xunlizhuan; official historiography; Qing Official History Institute

“以备国史采择”的表述时可见于中国历代碑传文字中

例如,宋代吕陶《冲退处士章詧行状》(收入其《净德集》卷二十八,清武英殿聚珍版丛书本)言:“某既得其详,敢序大略,以备史馆之载录云。”又如,清代杭世骏《礼部尚书张公伯行传》(收入其《道古堂全集》文集卷三十二,清乾隆四十一年刻本)言:“而以公传相諈诿,以备国史之采择,余诺之。”又如,清代陶澍《陕西按察使司按察使晋赠通奉大夫布政使衔乐园严公墓志铭》(收入其《陶文毅公全集》卷四十五文集,清道光刻本)言:“且将以备史馆之采,故繁而不杀焉。”等等。另外,本文所谓“碑传”,近于钱仪吉《碑传集序》(《碑传集》,钱仪吉纂,靳斯校点,北京:中华书局,1993年)“今乃采集诸先正碑版状记之文,旁及地志杂传”之意,大体泛指由私家所撰的传、行状、墓志等人物传记文字,与官方编纂的国史存在官私性质之别。,而这并非只为撰者的一句套语。中国传统史馆制度的运作使得此言一定程度上具备实现之路径,私家性质的碑传是官修史书人物传记编纂的重要参考资料。一些关于中国传统官方史学的研究业已注意到私家记载与官方书写间的演变关系,它们偏重以宏观视角概述一般性的制度设置与基本操作原则

相关代表性的研究,如英国学者杜希德(Denis C. Twitchett)《唐代官修史籍考》(黄宝华译,上海:上海古籍出版社,2010年)以专章讨论唐代官方为故去高级官员编纂列传之制度,探讨私家行状用作编纂参考资料的一般原则规定;又如庄吉发《传统与创新——清朝国史馆暨民初清史馆纂修列传体例初探》(收入氏著《清史论集(六)》,台北:文史哲出版社,2000年)、乔治忠《清代国史馆考述》(收入氏著《中国官方史学与私家史学》,北京:北京图书馆出版社,2008年)、崔军伟《清代国史馆与国史纂修研究》(北京大学博士研究生学位论文,2009年)则通过有关档案文书,来说明清国史馆编纂国史列传在采择利用私家碑传资料方面的大概情形,等等。。然而值得注意的是,制度之规定往往不能即等同其实际表现

邓小南《再谈走向“活”的制度史》一文(载于《史学月刊》,2022年第1期)指出:“制度史研究就不能只重视制度的文本规定,还应该关注其实际表现,关注影响其‘活动的诸多因素。”。因此,若欲更为充分了解私家记录的人物事迹如何逐步变化形成官方传记内容,则必须通过具体案例观察史馆编纂制度实际运作状态的完整经过及种种有关细节。基于研究现状,本文将关注官方史学相对发达完备的清代

乔治忠《清代官方修史活动述论》一文(收入氏著《中国官方史学与私家史学》)指出:“唐朝广设史馆,编纂多种史书,从而使官方史学活动成为封建政权必备的政治文化机能,为此后历朝历代所效法。而清朝则将封建王朝的官方史学发展到最为兴旺发达的程度……”,以同治年间闽县龚氏“四世循良”国史传记编纂为研究案例,考察私家碑传中的记载通过清代国史编纂制度之实际运作进而演变为官方国史书写的具体历程,并分析此过程中不同机构、群体、个人等相关参与者的行动及所发挥的作用影响。

一 清代国史传记编纂的参考资料

清国史馆在乾隆三十年(1765)后成为常设官方修史机构,本朝国史纪、志、表、传乃其主要编纂的史书。清代国史传记的种类与范围并非于一开始即得以完全确立,而是随时间不断扩大发展,私家性质的碑传亦正是在此情形下逐渐为国史编纂工作所广泛参考利用。

在成为常设机构的初期,清国史馆编纂的国史传记主要是为已故高级官员所设的大臣传。该传入传资格较严,以官员级别为限定。乾隆三十年(1765)九月,国史馆上奏有言:

立传大臣宜定以官阶。查从前国史内凡功臣、大臣有表有传,表以记爵秩年月,传以载功罪事迹。今旗员请自副都统以上,文员自副都御史以上,及外官之督抚提督等大员,果有功绩学行可采,及有获罪废弃原委,俱为分别立传。[1]91-92

该奏规定纂入大臣传资格,为旗籍副都统以上、京官副都御史以上、外官的督抚提督等大员

何绍基道光年间曾供职国史馆,其《李次青辑国朝先正事略书后》(收入其《东洲草堂文钞》卷五,清光绪刻本)道:“馆中照例进书,皆一二品大臣传,无三品以下传。”。与此同时,清国史馆对于编纂大臣传的资料来源亦有明确要求:

凡各传事实,总以官书为断。……此次纂修各传,俱遵谕旨内实录所载、红本所藏,据事排纂。其确有册档案官可凭者,亦一并采入。[1]92-93

总而言之,国史编纂须以实录、红本等官方性质的档册文书为参考依据。

严格的规定一定程度上使得国史传记编纂的规模处于相对有限范围,而这一点也为统治者所注意。乾隆皇帝即曾针对国史入传资格问题,颁布上谕:

列传体例,以人不以官。大臣中如有事功学术足纪,及过迹罪状之确可指据者,自当直书其事,以协公是公非。若内而部旗大员,循分供职,外而都统督抚之历任未久,事实无所表见者,其人本无足重轻,复何必滥登简策?使仅以爵秩崇卑为断,则京堂科道中之或有封章建白,实裨国计民生者,转置而不录,岂非缺典?且如《儒林》亦史传之所必及,果其经明学粹,虽韦布之士不遗,又岂可拘于品位?使近日如顾栋高辈,终于湮没无闻耶?举一以例其余,虽列女中之节烈,卓然可称者,亦当核实兼收,另为列传。[1]95-96

乾隆皇帝认为,国史入传人选仅以官阶划分并不合理,其弊端包括史传记载缺失等问题。他进一步指出,有必要将级别较低的官员、士人学者、妇女等也纳入国史编纂范围中。不过,终乾隆之世,这一设想并未付诸实施。

事实上,扩大国史传记的编纂范围存在操作层面的困难因素。国史编纂的资料“以官书为断”,而低级别官员、士人学者、妇女等在实录等官书档册中的记录情况显然不及有资格编入大臣传的大员,为其编纂传记缺乏充分的资料基础。若于官书档册之外收集,则又有违国史的谨严体例。嘉庆八年(1803),陕西道监察御史贾允升曾奏请选取已故守令之官编纂《循良传》,国史馆并未肯定其提议:

守令官等,并无章奏可稽,若行令各直省征采,不过各家行述墓志呈缴汇送,大抵讠叟词多而实事少。臣馆向办各传,除恭据实录、红本及方略官书档册外,例不采取他书。《循良传》未便率易编纂,该御史所奏应毋庸议。[1]903

守令等低级别官员不若高级大员有陈奏之权,官方登载的资料有限,编纂传记不得不依靠“行述墓志”等其他资料。但国史馆方面认为私家碑传存在“讠叟词多而实事少”的弊病,并强调国史编纂只采取官书档册。

而嘉庆十二年(1807),国史馆则扩大了国史传记的种类范围。该年湖广道监察御史徐国楠奏请增纂列传,其中建议“自藩臬以下,守令以上,不在大臣传之列者,采其政绩卓著”[1]973编纂《循吏传》。国史馆在此基础上,进一步提出:

历代史例,大率以纪、传、表、志为纲,而列传内则有《儒林》《文苑》《循吏》《孝友》《列女》《土司》《四裔》各目。……所有《儒林》《文苑》《循吏》《孝友》《列女》《土司》《四裔》各传,原拟挨次裒辑,以期渐臻美备。[1]975-976

增纂列传的奏请最终得到清廷批准,《儒林传》《文苑传》《循吏传》等传被纳入国史编纂范畴之中。同时,国史馆亦继续强调各传编纂的参考资料问题:

《儒林》《文苑》《循吏》《孝友》《列女》等列传,应查明曾经奉旨褒嘉及由部题旌入于名宦、乡贤、节孝等祠者,考其著述、事迹,核实编辑。总以官修、官采诸书为据。若家乘所纪,概不准滥行登载。[1]984

编纂列传必须依据官修、官采资料,国史馆仍严格规定限制参考家乘所纪。

虽然如此,《儒林传》《文苑传》《循吏传》等传实际编纂工作的进行并未完全遵照上述国史馆的严格规定。例如,嘉庆年间负责编纂《儒林传》的阮元,在《拟儒林传稿凡例》中有言:

凡各儒传语,皆采之载籍,接续成文,双注各句之下,以记来历,不敢杜撰一字。且必其学行兼优,方登此传,是以多所褒许,以见我朝文治之盛。至于著述醇疵互见者,亦直加贬辞。此外私家状述涉于私誉者,谨遵馆例,一字不录。[2]1023

对于私家状述,阮元仅称“涉于私誉者”不予采录,并未将其完全排斥。事实上,阮元采用集句成文的方法,大量征引了各种私家性质的碑传资料。这体现在其纂成的《儒林传》稿中,如《戴震传》传文为:

戴震,字东原,休宁人。婺源江永精《礼》经及推步、钟律、音声、文字之学,震偕其县人郑牧、歙县汪肇漋、方矩、汪梧凤、金榜学之。凌廷堪《校礼堂集·戴震事状》。震乃研精汉儒传注及《说文》诸书,由声音文字以求训诂,由训诂以寻义理。实事求是,不主一家。钱大昕《潜揅堂集·戴震传》。岀所学质之江永,永为之骇叹。王昶《述庵文钞·戴震墓志铭》。[3]669

传文之间的双行夹注表明,凌廷堪、钱大昕、王昶为戴震所撰的碑传,是阮元编纂《戴震传》利用的资料。

《儒林传》《文苑传》《循吏传》等传所载之人,多数无显赫仕宦经历,他们在官书档册中的记录并不充分,甚至可能是空白。因此,仅仅依据官书实难完成编纂工作。将私家性质的碑传作为参考资料,一定程度亦是现实情况下的选择。嘉道之后,国史馆似乎也不再严格规定大臣传之外《儒林传》等传编纂的参考资料性质。如光绪七年(1881)续办《儒林传》《文苑传》《循吏传》《孝友传》,国史馆在奏请中即言:

所有应行考订各书,除《钦定一统志》《皇清奏议》《钦定四库全书提要》及各项官书外,近年各省通志次第修办,其入祀乡贤名宦题旌孝子诸人,礼部皆有事实册。此外私家著述详审可据者,亦可兼供考证。参见 《国史馆移札》,清光绪时期刻本,无页码。

国史馆明确表示,“私家著述详审可据者”可以被利用为编纂参考资料。与此同时,为续办各传,国史馆向各省大量征集各种性质的图籍文献[4]。

由于传记种类与范围的扩充,清代国史编纂无法仅以官修之书为参考资料,这使私家碑传所记有机会进入国史书写。本文接下来讨论的闽县龚氏“四世循良”国史传记,即充分展现“从碑传到国史”这一编纂过程的诸多具体工作细节。

二 闽县龚氏“四世循良”的国史传记

同治二年(1863),大学士礼部尚书祁寯藻奏请国史馆编纂《循吏传》,清廷准允并要求各省大吏访查可入传的人选[5]。同治七年(1868),山东巡抚丁宝桢向清廷奏请将龚其裕、龚嵘、龚一发、龚景瀚“四世循良”事迹编入国史《循吏传》:

兹据臣营营务处盐运使衔补用道济南府知府龚易图禀称,该员先世前两淮盐运使龚其裕、前江西九江道龚嵘、前云南镇南州知州龚一发、前甘肃兰州府知府龚景瀚四世,历官均祀名宦。谨开具该先代历官政绩,恳请转奏,宣付史馆采择立传等情前来。……所有故员四世循良恳求表彰缘由谨具折奏请,伏乞皇太后皇上圣鉴训示。[6]书前奏稿1-3

所谓“四世循良”,乃当时济南府知府福建闽县人龚易图的先世四代。该奏请得到清廷允准后,国史传记编纂工作随即展开。同治九年(1870),国史馆总裁大学士倭仁等奏“今将纂就循吏龚其裕等传,缮写正本恭呈御览”[6]书前奏稿,“四世循良”国史传记至此纂成。

台北故宫博物院所藏清国史馆档案中,龚氏“四世循良”传记有多个传稿留存,其中5504号传稿扉页书有史馆总裁之名“总裁:倭、朱;副总裁:毛、宗室灵”[7],“倭”乃倭仁,此稿应即同治九年最终进呈的定稿底本;另有1447号“龚其裕传包”,内有四篇传稿,三篇史馆往来文书以及一篇具有参考资料性质的事实清册。这些稿件内容彼此关联,大致能够较为完整反映龚氏“四世循良”传的文本编纂过程。

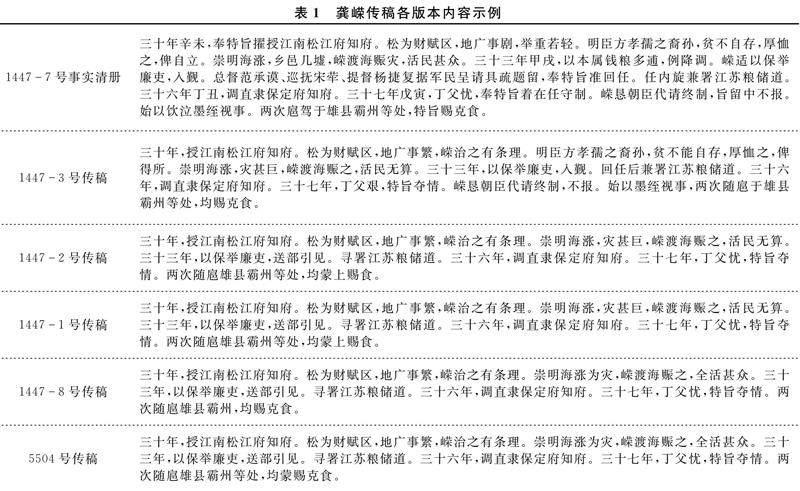

通过文本对照可知,“龚其裕传包”中的14477号事实清册实为“四世循良”传记的资料来源。该册题“山东济南府呈送前甘肃兰州知府龚景瀚等籍贯履历服官年分事实清册”,由龚氏后人龚易图于同治八年(1869)呈送。而“龚其裕传包”中14473号传稿是目前可见最早版本的“四世循良”传,内容基本全部来自事实清册;其余14472号、14471号、14478号各传稿均应是在14473号传稿基础上接连形成的修改版本,而1447-8号传稿的内容基本上与5504号定稿相一致。篇幅所限,本文仅举龚嵘部分传记内容为例予以说明(见表1)[7]:

14477号事实清册

三十年辛未,奉特旨擢授江南松江府知府。松为财赋区,地广事剧,举重若轻。明臣方孝孺之裔孙,贫不自存,厚恤之,俾自立。崇明海涨,乡邑几墟,嵘渡海赈灾,活民甚众。三十三年甲戌,以本属钱粮多逋,例降调。嵘适以保举廉吏,入觐。总督范承谟、巡抚宋荦、提督杨捷复据军民呈请具疏题留,奉特旨准回任。任内旋兼署江苏粮储道。三十六年丁丑,调直隶保定府知府。三十七年戊寅,丁父忧,奉特旨着在任守制。嵘恳朝臣代请终制,旨留中不报。始以饮泣墨绖视事。两次扈驾于雄县霸州等处,特旨赐克食。

总的来看,龚氏“四世循良”国史传记除龚景瀚传部分载入其《坚壁清野议》原文而事实清册未载外(相关讨论详见后文),内容基本未超出14477号事实清册所记,调整之处几乎均是内容的节略或文字表述,该传并无其他参考资料来源。

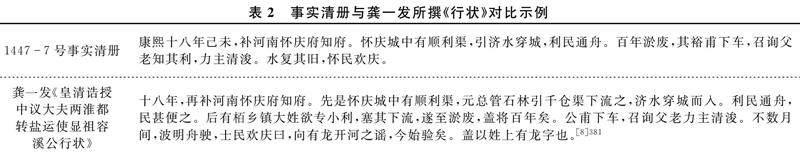

而这份由龚氏后人呈送的事实清册,亦是依据其他资料修改纂成的,主要资料来源为龚其裕、龚嵘、龚一发、龚景瀚四人的相关碑传文字。事实清册龚其裕部分的记载基本来自其孙龚一发所撰《皇清诰授中议大夫两淮都转盐运使显祖容溪公行状》(简称龚一发所撰《行状》),试举一例(见表2):

龚一发所撰《行状》内容描述更为详细,且记录事迹更多,事实清册中的绝大部分内容乃据此删略而成。

事实清册龚嵘部分,则经历较为复杂的收集过程。“龚其裕传包”14475号为山东巡抚咨文,内称龚嵘非龚易图直系先祖,“族分他省,服官政绩,家乘无征”,并引述龚易图之言:

又查前九江道龚嵘一员,前因历官事实,家乘无征,未敢开列。前有卑府族人,在京都恭阅邸抄,敬悉前因,将龚嵘历官政迹年分暨生殁年月抄录寄交。[7]

由此可知,龚易图是通过族人获取龚嵘履历事实。据其所述,族人在京参阅邸抄,进而编纂龚嵘历官事迹。

事实清册龚一发部分,内容基本来源自其子龚景瀚撰《皇清诰授奉直大夫云南镇南州知州显考厚斋府君行述》(简称龚景瀚所撰《行述》),试举一例(见表3):

与前述龚其裕部分情况相似,事实清册中有关龚一发的绝大部分内容乃依据记录较详的龚景瀚所撰《行述》删略而成。

事实清册龚景瀚部分,参考资料来源有二,一是龚景瀚子龚式榖等撰《皇清赐同进士出身诰授朝议大夫赏戴花翎甘肃兰州府知府显考海峰府君行述》(简称龚式穀等《行述》),一是陈寿祺撰《龚景瀚传》,试举例说明(见表4):

此事并不见于陈寿祺所撰《龚景瀚传》。又如(见表5):

此表述则不见于龚式榖等《行述》之中。

可见,私家性质的碑传是龚氏国史传记最主要的参考资料。龚氏后人龚易图将先祖传状行述与由族人提供的事迹整合成一份事实清册,呈送史馆。之后国史馆则依据这份清册,择取其中表现龚其裕等人"循良"为政事迹的相关内容,纂成国史传记。

三 闽县龚氏“四世循良”官方书写的参与者

台北故宫博物院藏清国史馆档案的5504号传稿的扉页书有"协修官刘恩溥纂辑,前提调官王庆祺覆辑",二人应是龚氏“四世循良”国史传记的编纂者,“龚其裕传包”中的数篇传稿应为其工作稿本。而这篇国史传记关键的参考资料事实清册,却并非由史馆人员所收集。龚氏“四世循良”官方历史书写的形成,除文本上的编纂工作之外,还存在不同机构、群体、个人等参与者行动之实质影响。孙青《从“劝忠之典”到“千秋论定”:关于甲午战争阵亡将领官修传稿的制度脉络及其转型》一文(载于《复旦学报(社会科学版)》,2023年第6期)。该文从文书行政视角探讨了奏折等官方文书中的历史叙述被写入清代国史传记的过程,其注重文本内容的流转演变,并未涉及这一机制中人的具体参与情况。本文则试图关注文本内容之外,揭示国史编纂实际制度运作过程中各类参与者的表现与影响。

闽县龚氏四世得以载入国史,极为重要的一个因素是清廷于同治初年决定纂办国史《循吏传》。关于此次修史的动机,清廷在准允祁寯藻奏请的上谕中有所表露:

军兴以来,征兵筹饷,不能不藉资民力。非得贤有司拊循化导,不足联络众志,消患无形。且兵燹之后,百姓颠沛流离,苏疾苦而起疮痍。舍循良守令,又将奚属耶?嗣后各省大吏,务宜加意访查。其有政绩官声遗泽在人者,著奏明宣付史馆,编入《循吏列传》。[10]第46册807

所谓“军兴以来”,乃指道咸之际太平天国战事等引发十余年之动荡。清廷希望通过编纂《循吏列传》为守令之官表率,振兴吏治,稳定局势。龚其裕、龚嵘、龚一发、龚景瀚四世历官表现突出,身后“均祀名宦”[6]书前奏稿1。从这一点看,龚氏四世是符合清廷“政绩官声,遗泽在人”标准的。

不仅如此,“四世循良”中龚景瀚的为官事迹在“军兴以来”时局下尤具有特别意义。丁宝桢在为龚氏四世立传的奏请中,如是强调龚景瀚之为政事迹:

当川楚教匪滋事,宣力戎行,蒿目冠氛,默体前人成法,参以时变,作《坚壁清野》一议,中分四难十利,以尽其说。言皆洞悉机宜,切中时弊。时四川督臣勒保,陕甘督臣松筠,奉旨饬行其议,教匪用是荡平。嘉庆十一年,奉旨以景瀚此议编入《皇清文颖》。迨咸丰年间,粤匪捻匪滋蔓东南,显皇帝命各省举行团练,仿照景瀚所议之法。嗣又迭奉我皇上谕旨,直东皖豫各省,举行坚壁清野以制流寇。比岁被兵省分,民间筑立圩寨,均照成规,民能自保,贼无所掠。官军故得制贼死命,以次荡平。奏绩在景瀚立言,一时幸蒙圣谟采择,使其利溥诸后世。[6]书前奏稿2

丁宝桢指出,乾嘉之际川楚白莲教起事,龚景瀚作《坚壁清野议》一文,陈应对之策。该文在平定白莲教起事中产生重要作用,之后受表彰编入《皇清文颖》。咸丰年间,太平天国、捻军起事,《坚壁清野议》又一次为清廷所重视,借鉴其法应对战事。

在咸同时期乱局中,清廷将龚景瀚《坚壁清野议》视作平定地方的指导性文件。咸丰元年(1851),大学士卓秉恬请求以坚壁清野之法勘定战乱,将《坚壁清野议》等三篇议论抄录进呈咸丰帝,上谕回复指出:“览其所议,与此时事势,颇多可采之处。”[10]第40册458咸丰三年(1853),清廷命武英殿刊刻《坚壁清野议》,颁发各省,广泛传布:

前因逆匪滋扰粤楚,各属城乡,多被蹂躏。降旨令各直省督抚,仿照嘉庆年间坚壁清野之法,实力举行。并命武英殿刊刻明亮、德楞泰《筑堡御贼疏》,龚景瀚《坚壁清野议》,及所拟《出示晓谕条款》,著将本年正月初八日谕旨,并此旨一并刊刻,冠诸简端进呈,颁发各直省大吏,广为刊布。转行所属,体察地方情形。分饬官绅,一体妥筹遵办。[10]第41册64

武英殿修书处咸丰三年《用过银两物料书目清册》记载当时颁发各省的书册数量:“刷印《上谕附疏、议、条款》进呈样本并存库以及颁发各省书一千零十本。”[11]第三册577所谓“议”,当指《坚壁清野议》。《八千卷楼书目》卷十兵家类收录《坚壁清野议》一书,题“国朝龚景瀚撰,抄本,刊本”[12]。该书现藏于南京图书馆,封面书“光绪癸巳,八千卷楼重订”,内收录上述引文所言“咸丰三年正月初八日上谕”,言“固思嘉庆年间,川楚教匪,蔓延数载。嗣行坚壁清野之法,令民团练保卫,旋就荡平。即今广西、湖南地方,多有团勇保护乡里,贼不敢偪,且有杀贼立功者……”,以及《筑堡御贼疏》《坚壁清野议》,还有龚景瀚所撰《遵旨拟就条款晓谕官民士绅等告示》一文 参见(清)龚景瀚:《坚壁清野议》,清咸丰时期刊本,无页码。。

龚氏“四世循良”国史传记四人的传记篇幅差距明显,龚其裕、龚嵘、龚一发三人传记的篇幅均在五百字上下,龚景瀚传记的篇幅竟达到五千多字。不同之处在于,龚景瀚传记部分载入了其《坚壁清野议》全文。“龚其裕传包”中14477号事实清册与14473号传记初稿均未载该文,而14471号传稿内附贴签书有“《坚壁清野议》似可载入传。查出酌添”[7],《坚壁清野议》在历史上及时局中的影响力很有可能是促使纂修人员将其添载入传的关键因素。可以说,“军兴以来”的形势、龚景瀚《坚壁清野议》在咸同时期受到清廷重视的境遇与闽县龚氏“四世循良”立传国史应存在着紧密关联。

此外,从“龚其裕传包”中的14474号“礼部文”,14475号“山东巡抚文”,14476号“礼部文”来看,国史馆的传记编纂过程存在不少其他部门机构的协同参与,这本身即为清代国史编纂制度运作的基本情形

乔治忠《清代国史馆考述》一文指出:“纂修国史列传的材料来源,主要有吏部造送的大臣履历单、摘自各种档案的事迹册、各地方衙门报送的事实清单、出身清单、政绩与功绩折以及其他文献,这些资料大部分由国史馆直接向各衙门行文咨取。……如循吏、列女、孝友等传要靠地方官报送资料和查阅《大清一统志》等,儒林、文苑等传的编纂更须辅以图书的征集。”。“龚其裕传包”14474号“礼部文”中写道:

龚嵘事实,……查该故员系前任江西九江道,该抚原奏声称曾经入祀江西饶州府名宦祠,当经检查。从前送部文册,年久霉烂无存。臣等公同商酌,拟请旨饬下江西巡抚,详查前任九江道龚嵘从前在江西各任内事迹及题请入祀饶州府名宦祠事实清册,一并咨送到部。至单开之龚其裕龚一发龚景瀚各事实,未将历任年分及生殁年月声叙,亦应请旨饬下山东巡抚详细查明,造册送部。统嗣查覆,到日再由臣部咨送国史馆。[7]

龚嵘的事迹搜集具有较大难度,礼部称部藏文册霉烂无法查证,希望能够由江西巡抚详查龚嵘在江西任职及入祀名宦的事迹,编纂清册咨送。同时,礼部亦希望山东巡抚方面能够修改补充龚其裕等其他三人的事迹。14474号“礼部文”作于同治七年(1868)年底,之后作于同治八年(1869)四月的14476号“礼部文”则称:

兹准山东巡抚将龚其裕等三员并龚嵘一员历官政绩生殁年月,造册咨送前来。除江西尚未咨覆,应俟咨覆到日再行转送外,相应将该抚送到清册,先行咨送国史馆查照可也。[7]

江西巡抚方面未能咨复,但山东巡抚方面却将龚嵘事迹收集完成并咨送到部。龚氏“四世循良”官方书写最终得以实现,山东巡抚咨送的事实清册发挥了关键作用。对于山东巡抚丁宝桢而言,奏请龚氏“四世循良”立传国史,是清廷上谕要求各省大吏“加意访查”循吏人选的职责所在。与此同时,山东巡抚衙门亦积极响应了来自国史馆的征集史料咨文。

而山东巡抚参与的背后,实际上是时任济南府知府的龚氏后人龚易图之推动。龚易图向其上级丁宝桢提议将龚氏“四世循良”立传国史,丁宝桢奏请中“据臣营营务处盐运使衔补用道济南府知府龚易图禀称,……恳请转奏,宣付史馆采择立传”[6]书前奏稿1等语可证。彰显家族荣耀是龚易图推动此事极为重要之目的,其就此事曾作《恩诗(并序)》十一首,《序》中有言:

同治二年,诏饬各直省表彰循吏,为天下法。七年,捻匪灭于山东。易图时从军,吁于丁大中丞,乞扬先烈。八年二月,丁中丞列四世政绩,疏请宣付史馆,列入《循吏列传》。旨下部议行。远迩闻者,同声欢颂。其在子孙,感泣忭幸,荣曷有极?谨作歌诗,以示来禩。[13]卷十

《恩诗(并序)》纪念“四世循良”立传国史之事,歌颂先辈,颇重家族声名。闽县通贤龚氏在清代是一个兴盛的大家族,如陈寿祺《龚景瀚传》描述龚景瀚在世时的情况,“家数十口,一身肩之。族戚困乏者,假贷助之。……出仕后,岁周宗族数十家,十九年如一日”[9]533,足见家族人数之众。而“四世循良”国史传记关键性的参考资料事实清册,即是由龚易图与龚氏族人完成的。前文已述,龚易图一开始并未收集到龚嵘的相关事迹,之后由龚氏族人“在京都恭阅邸抄,敬悉前因”[7],终于获得了龚嵘为官事迹。从某种程度上来看,闽县龚氏“四世循良”官方书写的形成过程,包括了龚氏家族的共同参与。

龚易图为推动“四世循良”立传国史,充分利用了与山东巡抚丁宝桢的关系。龚易图《龚蔼仁自订年谱》言:

(同治八年)叙防河功,中丞欲以勇号请奖。予辞以先世四代循吏,请于中丞奏宣史馆立传,奉旨交部议。由礼部奏准移国史馆撰《四世循良列传》,奉旨准行。[14]26-27

根据此说法,丁宝桢本欲以“勇”号表彰下属龚易图的功绩,但龚易图请求代之以先祖“四世循良”宣付史馆立传。丁宝桢即借此表彰激励下属,其在宣付立传的奏请中写道:

且念该员龚易图,随臣到东,凡有战阵,均在行间。抵任东昌,会剿枭匪,饬办河防,皆能自效,亦能实求政体,砥砺有为。尚属克承先志,自应允其所请,俾令循吏之后知所树立,以为激励。[6]书前奏稿3

丁宝桢高度评价下属在山东战事与政务的表现,希望清廷准允龚氏“四世循良”立传之事,以激励龚易图,令其“知所树立”。

总而言之,在龚氏“四世循良”立传之事的主要参与者中,清廷方面希望通过国史《循吏传》振兴地方吏治,而龚氏四世为官政迹突出,符合循良之吏形象,特别是龚景瀚,其《坚壁清野议》在清中后期时局下尤具影响力;丁宝桢身为山东巡抚,贯彻访查循吏之责,向史馆呈送事实清册,并有意借立传表彰下属龚易图。龚易图则一方面利用与上级丁宝桢的关系推动先祖立传国史,另一方面发动族人搜寻资料,彰显家族恩荣是其重要目的。

四 余 论

通过清代国史馆制度的运作以及史馆内外参与者的行动,原先见于私家碑传中龚其裕、龚嵘、龚一发、龚景瀚之历官事迹,最终被载入国史《循吏传》中,成为官方性质的历史书写。龚氏“四世循良”官方书写形成之后,这篇国史传记并未止藏于内府,而是出现在了史馆之外的不同场域之中。

龚氏后人龚易图应是通过一定途径获取了国史传记,并将其以《龚氏四世循良传》之名刊刻行世[15]。龚景瀚之《澹静斋文钞》,有道光、同治两种刻本。道光时期刻本于书前登载的是闽县同乡名士陈寿祺所撰之《龚景瀚传》;而至同治年间,龚易图在济南重刻《澹静斋文钞》时,便将私家性质的陈寿祺所撰之传替换,代之以龚景瀚的国史传记,并附以丁宝桢所上之奏请、礼部所发关于纂修事宜的相关文件以及大学士倭仁等进呈该传御览的奏稿,处处彰显宣付史馆所获之荣誉。虽然龚景瀚国史传记以陈寿祺《龚景瀚传》为重要参考资料,但身为私撰的陈传终不如官方性质国史地位尊崇。另外,光绪九年(1883)纂修的《福州通贤龚氏支谱》亦收录了“四世循良”国史传记,称“皇清国史立龚其裕四世循良传,子嵘、孙一发、曾孙景瀚附”[8]216,分别列于该谱《世系考》部分各人姓名之后。梁启超曾言:“试观明清以来饰终之典,以‘宣付史馆立传为莫大恩荣,……则史之作用可推矣。”[16]31在与龚氏家族相关的文集、族谱等刊印书籍之中,“四世循良”国史传记就充分发挥其彰显恩荣之功能。

从龚氏“四世循良”传记编纂过程不同机构、群体、个人的参与情形来看,作为中国传统史学重要组成部分的官修国史实具极为丰富的意涵,不仅有纪录本朝史事的史学功能,更有政治(如统治者将《循吏传》作为提振吏治的施政举措,官员将宣付国史视为一种表彰)、社会文化(如士人将父祖的国史传记以各种形式呈现,彰显家族恩荣)等方面的意义。

[参 考 文 献]

[1] 全国图书馆文献缩微复制中心. 清国史馆奏稿[G]. 北京:全国图书馆文献缩微复制中心,2004.

[2] 阮元.揅经室集[M].邓经元,点校.北京:中华书局,1993.

[3] 阮元. 儒林传稿[M]//续修四库全书史部:第537册. 上海:上海古籍出版社,2002.

[4] 张升. 从《江南征书文牍》看清朝国史馆征书[J]. 史学史研究,2008(3):98-104.

[5] 阎昱昊. 论祁寯藻与晚清理学:以同治朝修国史《循吏传》为中心[J]. 社会科学研究,2019(1):165-175.

[6] 龚景瀚. 澹静斋文钞[M]. 清同治八年济南恩锡堂刻本.1869.

[7] 台北故宫博物院大清人物列传及传包传稿资料库[EB/OL].(2023-08-11)[2023-09-11]. https://rbk-doc.npm.edu.tw/npmtpc/npmtpall.

[8] 福州通贤龚氏支谱[M]//北京图书馆藏家谱丛刊闽粤(侨乡)卷:第18册. 北京:北京图书馆出版社,2000.

[9] 龚景瀚. 澹静斋文钞[M]//续修四库全书史部:第1474册. 上海:上海古籍出版社,2002.

[10]清实录[M]. 北京:中华书局,1986.

[11]中国第一历史档案馆,故宫博物院. 清宫武英殿修书处档案[M]. 北京:故宫出版社,2014.

[12]丁立中. 八千卷楼书目[M]. 民国十二年钱塘丁氏聚珍仿宋版印本,1923.

[13]龚易图. 乌石山房诗存[M]. 清光绪九年双骖园校刊本,1883.

[14]龚易图. 龚蔼仁自订年谱[M]. 清光绪二十二年闽县龚氏刻本,1896.

[15]章彦. 龚易图著述考[J]. 福州大学学报(哲学社会科学版),2011(2):17-21.

[16]梁启超.中国历史研究法[M].长春:吉林出版集团股份有限公司,2016.

[基金项目] 深圳市“鹏城孔雀计划”特聘岗位人才科研启动项目:清代官修国史文献整理与研究(RC20240052);深圳大学青年教师科研启动经费(纵20231829)

[作者简介] 阎昱昊(1992—),男,江西南昌人,深圳大学人文学院助理教授,博士,研究方向:晚清史、中国近现代学术思想史。