《好逑传》《醒风流》的“互文性”探讨

2024-06-28臧林森

摘要:《好逑传》与《醒风流》之间存在诸多相互指涉、相互映射的部分,后者是对前者的仿作,两部小说有着派生关系的“互文性”。二者在对“以诗为媒”叙事模式的突破和才子佳人形象的变异上颇为一致,并且共同反映了才子佳人小说创作中由“以情止淫”“情理结合”向“以理制情”转变的趋势。由于《好逑传》的成书时间并不明确,通过与《醒风流》的互文性研究,可借后者断定它的成书时间下限为康熙十一年。

关键词:《好逑传》;《醒风流》;互文性;创作年代

中图分类号:I207.419 文献标识码:A 文章编号:1673-4580(2024)02-0041-(07)

DOI:10.19717/j.cnki.jjus.2024.02.008

“互文性”又译作“文本间性”或“文本互涉”,是由法国学者克里斯蒂娃提出的文学理论概念。她在《词语、对话和小说》一文中指出:“任何文本的建构都是引言的镶嵌组合,任何文本都是对其他文本的吸收与转化。”[1]互文性理论问世后,被广泛应用于古今中外的文学研究中。由于它本身内涵的巨大包容性,曾先后被不同的学者加以创造性解读。李玉平认为,构成互文性必须具备三个要素:文本A、文本B和它们之间的互文性联系R[2]。两个文本之所以具有互文性关系,它们之间一定有某种相同之处,即相互指涉、相互映射的部分[3]。就这一意义而言,可探讨创作于同一时期的两部才子佳人小说《好逑传》与《醒风流》之间的互文性关联。

一、《好逑传》与《醒风流》的互文性初探

一般认为,《醒风流》开篇部分抄袭了《玉娇梨》,但在全文整体叙事上与《好逑传》颇为相似。这为二者间的关系探讨提供了前提条件。那么这两部小说究竟是否存在互文性,它们又是怎样互文的呢?本文即在此基础上展开论述,以求对《好逑传》与《醒风流》间的关系有一个清晰的认识。

探讨文本间的互文性,首先需要弄清楚文本互文的具体方式。“引用、暗示、参考、仿作、戏拟、剽窃、各式各样的照搬照用,互文性的具体方式不胜枚举。”[4]吉拉尔·热奈特在《隐迹稿本》中区分了五种不同类型的跨文本关系:文本间性、副文本性、元文本性、承文本性(又译作超文本性,下文沿用此称)、广义文本性[5]。其中有关超文本性的研究最具启发价值。蒂费纳·萨莫瓦约对热奈特的理论进一步解读,认为《隐迹稿本》区分了两种类型的互文手法:共存关系与派生关系。关于共存关系,他写到:“引用、暗示、抄袭、参考都是把一段已有的文字放入当前的文本中。这些互文手法都属于两篇或几篇文本共存。”[6]以《玉娇梨》与《飞花艳想》为例,试看如下片段:

三人才待挥毫,忽长班来报,杨御史老爷来了。三人听了,都不欢喜。白公便骂长班道:“蠢才!晓得我与吴爷、苏爷饮酒,就该回不在家了。”长班禀道:“小的已回出门拜客,杨爷的长班说道:‘杨爷在苏爷衙里问来,说苏爷在此吃酒,故此寻来。又看见二位爷轿马在门前,因此回不得了。”[7]

三人谈笑饮酒,正说得情投意合,忽见抱琴进来道:“外面刘相公来访。”三人听见,各不欢喜。柳友梅便道:“蠢才!晓得我与竹相公、杨相公饮酒,就该回不在家了。”抱琴道:“我也回他,刘相公道:‘我方到竹相公处问,说在柳相公园中看梅,故此特来。又望见内园花色,自要进来看花,因此回不得了。”[8]

两处相比,不仅情节相同,连人物说话的语气、行文风格、遣词用句也都一样,只有人名作了更换。除此之外,柳友梅关于佳人才貌的那番议论也与苏友白的“才色观”明显一致。众所周知,《玉娇梨》成书要早于《飞花艳想》,显然,后者的两段文字都是从前者中来的,即前者的部分文本以另一种形式出现在后者中,二者之间的互文性关系一目了然。《飞花艳想》第一回的部分文字抄袭了《玉娇梨》的第一回,第五回的部分文字又抄袭了《玉娇梨》的第六回,两者之间因此存在着共存关系的互文性。而这种互文的具体手法即“抄袭”。

同样,在将《醒风流》与《玉娇梨》进行对比后,发现这两部小说间也存在建立在“抄袭”基础之上的互文性。《醒风流》第一回,梅挺庵、赵汝愚、冯乐天三位忠直大臣意气相投,正在饮酒赋诗,各道归隐之意,忽家人报权奸韩侂胄到来。小说这样写道:

梅挺庵、赵汝愚、冯乐天三人,听见说他来,都不欢喜。梅挺庵便骂长班:“蠢才!晓得赵老爷、冯老爷在此饮酒,就该回不在家了。”长班禀道:“小的已回出门拜客。韩老爷的长班说:‘治酒为冯爷饯行,才到冯爷衙里问来,说在此梅老爷处吃酒,韩老爷故此自来。又见两位老爷轿马在门首,一时回不得。”[9]

此处与上引《玉娇梨》的那段文字如出一辙,确为抄袭无疑。相似的情况亦出现在《好逑传》与《醒风流》之间。两书正文起始,都介绍主人公父亲在朝做官,留自己在家闭户读书,又都在饮酒读书之际,突发感慨,担忧起父亲来,随即决意进京。现将两部小说相关文字引用如下:

一日,在家饮酒读书,忽读到比干谏而死,因想到……又饮了数杯,因又想道:“我父亲官居言路,赋性骨鲠,不知机变,多分要受此累。”一时忧上心来,便恨不得插翅飞到父亲面前,苦劝一番,遂无情无绪,彷徨了一夜。[10]

一夕,梅公子读到淮阴侯传,不觉抚几长叹,……梅公子道:“正是。做官的要忠,为子的要孝。老爷居此险地,我岂放心得下。”一时忧上心来,便恨不得插翅飞到父亲面前。因此,拍案而叹,击落灯花,火已扑灭,和衣而睡,无情无绪,徬徨了一夜。[11]

限于篇幅,无法将两段相关文字全部摘录在此,但通过类推比较发现《醒风流》与《好逑传》的文本之间存在类似于“抄袭”的互文性。两部小说间的互文性关联在此已初现端倪。熟悉文本的读者会发现,尽管《醒风流》与《好逑传》的上述段落高度相似,却又不尽相同。这与《玉娇梨》文本的比较有着明显差别。为了深入研究二者间的互文性,就涉及到上文提到的另一种互文手法——派生关系。

派生关系的互文性即热奈特在《隐迹稿本》中着重论述的超文本性:“任何联结文本B与先前的另一文本A的非评论性攀附关系,前者是在后者的基础上嫁接而成。”[12]萨莫瓦约则进一步指出:“超文的具体做法包含了对原文的一种转换或模仿(仿作),先前的文本并不被直接引用,但多少却被超文引出,仿作就属于这一类型。”[13]仿作(或摹仿)是超文本性的一种,也即“派生关系”的互文性。

所以,根据上述互文性理论,《飞花艳想》因部分抄袭与《玉娇梨》形成“共存关系”的互文性,《醒风流》也同样如此。通过类似的手法进行比较,发现《醒风流》与《好逑传》之间存在着相似的联系,但却属于另一种类型的互文性——仿作。在仔细阅读后,笔者发现《醒风流》与《好逑传》存在较多文本互涉的地方,二者间的互文性广泛且深入。以下就着重探讨这两部小说互文性的具体表现。

二、《好逑传》与《醒风流》互文性的文本表现

(一)叙事互文——对“以诗为媒”的突破

叙事研究的基本单位是“事”或“事件”。《好逑传》讲述明朝大名府秀才铁中玉与济南府宦家小姐水冰心遇合的故事。但在两人相遇之前,先插入大夬侯抢人妻女,铁中玉仗义相助,一家获救的事件。与之相似,《醒风流》在进入男女遇合的主线之前,先有梅挺庵因触怒权臣韩侂胄,父子遭难一事。两部小说都在主体部分之前插入一段结构相对独立的序曲,以这两个性质不同的事件做开头,却起到了同样的效果。正是由于闯入禁地救人的壮举,铁中玉名声大噪,反不堪其扰,决定外出游学,因此得以结识水冰心。梅傲雪则是受权臣陷害,弄得家破人亡,不得已寄居在冯小姐家中,两人因此产生交集。之后的情节发展可略见下图:

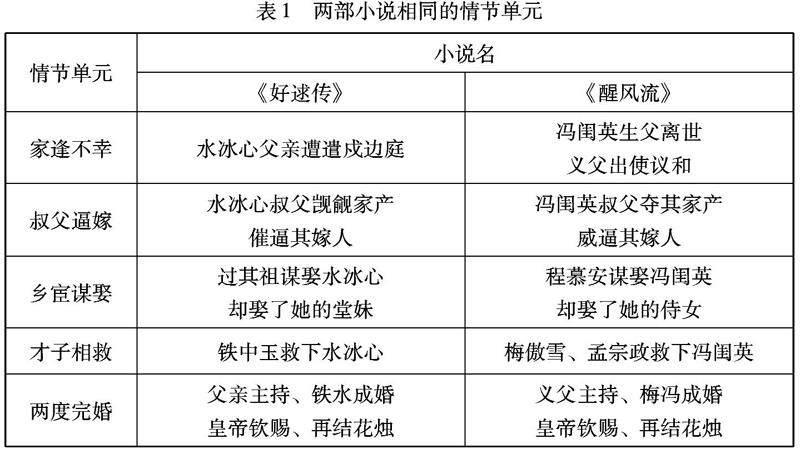

通常的看法是,情节结构构成“故事”的骨架[14]。由上图可见,两部小说的情节虽不尽相同,但却有着类似的结构,且按照时间顺序,同样可分为两条线索,又有着同样的结局。进一步从围绕女主人公展开的事件比较,可发现如下相同的情节单元:

《好逑传》与《醒风流》在结构与情节上的相似绝非偶然,是后者刻意摹仿前者的结果。无论是从整体框架,还是具体的情节方面,两部小说都体现了派生关系上的互文性。

其次,从叙事模式上看两部小说的互文性。才子佳人小说对故事情节的重视远大于对人物性格塑造的重视,并且往往采用相同的模式来完成叙事。“一见钟情——小人拨乱——及第团圆”是此类型小说固有的叙事模式。在对“一见钟情”的处理上,作者一般会让书中的才子与佳人以传诗递笺的方式互通情愫,进而私定终身。这种男女间的诗词互动就是才子佳人小说非常典型的文本特征——以诗为媒。然而在《好逑传》中,这一具有典型意味的叙事模式消失了,取而代之的是“英雄救美”。铁中玉与水冰心的相遇与诗词毫不相关,而是因为侠义。铁中玉在前往山东游学的途中偶遇被过其祖抢亲的水冰心,不惜大打出手救下她,之后被扭送公堂。铁中玉在公堂上据理力争,甚至与父母官吵闹,最终在道义与情理上取胜。

同样,《醒风流》中也有一段英雄救美的描写。梅傲雪与侠客孟宗政一同前去看望冯夫人母女,却正好碰到程慕安在县衙堂前强娶冯闺英,于是二人仗义出手相救。事后梅傲雪独自与程慕安等对峙,也同样在公堂上据理力争,甚至与衙役动手,最终赢得官司。与铁中玉不同的是梅傲雪颇好吟诗作赋,但大都是抒发自己家遭巨变的悲愤,并无丝毫要借诗词致意佳人的意思。且他与冯小姐之间无任何文字往来,唯一一次所作赋稿被侍女待月擅自拿进冯小姐闺阁,竟被对方撕得粉碎。这与其他同类小说中频繁的诗词唱和的描写迥异。才子与佳人的相遇不再以任何与诗词有关的方式呈现,诗词歌赋失去了联系才子佳人的纽带作用,取而代之的则是武力。

两部小说中,才子与佳人的遇合以“英雄救美”替代“以诗为媒”,柔情让位于侠义,勇武取代了文采,《好逑传》与《醒风流》在这方面的共同特征表现出对以往才子佳人小说叙事模式的突破,也因此在叙事特征上具有鲜明的互文性。

(二)形象互文——才子佳人形象的变异

《好逑传》与《醒风流》不仅在叙事特征上互文,在人物形象方面也具有明显的互文性。首先从人物类型的设置上,小说的人物大致可分为以下几种类型:

除了作为主人公的才子佳人,两书中其他人物基本可划分为小人、武将、义仆、官宦与权奸几种类型。这些都是邱江宁所谓的功能性人物,“即是那些次要人物,这类人物的出现和作用仅仅是出于情节的需要。”[15]功能性人物为小说的情节服务,他们营造曲折的故事情节,推动叙事的变化和发展。正是由于这些次要人物的存在,才子佳人间才有一番平地风波,在预设好的大团圆结局前,演绎各种传奇经历。然而比较《好逑传》与《醒风流》,尽管两部小说讲述截然不同的两个故事,但由于情节结构的相似,所设置的人物类型也都一样。尤其是在小人的身份与行为上,《好逑传》有水运,《醒风流》中有冯畏天,二者都是佳人的叔父,又都贪图家财,千方百计逼迫侄女嫁人。《好逑传》中有一乡宦公子过其祖谋娶佳人不成,《醒风流》中也塑造了同样的角色程慕安。

其次在性格特征方面。与功能性人物相对的是主人公。鲁迅先生论及《好逑传》:“人物之性格亦稍异,所谓‘既美且才,美而又侠者也。”[16]早已点明了《好逑传》主人公性格不同于寻常的才子佳人,颇具侠气。书中第二回作者通过侠士许虞侯称赞铁中玉:“敢探虎穴英雄勇,巧识狐踪智士谋。迎得蚌珠还合浦,千秋又一许虞侯。”[17]强调的是他勇与智兼备的游侠气质。后文中又多次用“大侠”“义侠男儿”“英雄豪杰”等字眼称呼铁中玉,正符合他的侠烈个性。对于水冰心,作者介绍“及至临事作为,却又有才有胆”[18],多次称赞其为“女中豪杰”“女中英杰”,借铁中玉之口说她“竟是个千古的奇女子”[19],又借叔父之口说她“心灵性巧,有胆量、有侠气……”[20],彰显了她谋略出众、胆识过人的侠女风范。铁中玉与水冰心,一个是义侠,一个是侠女。

再看《醒风流》。小说开篇,作者就声称“如今待在下说一个忠烈的才子,奇侠的佳人”[21],即分别指梅傲雪、冯闺英是与铁中玉、水冰心一般无二的“烈男侠女”。在介绍梅傲雪时,又说:“论其相貌,生得丰姿俊秀,宛如一个美人,然温中带厉,令人可亲而不狎。论其品行,激烈慷慨,好像个侠士。”[22]这段文字与《好逑传》中介绍铁中玉的那段行文风格何其相似,梅傲雪不仅外表长得如铁中玉那种“冷美人”,性格更是与后者一般侠烈。至于冯闺英,作者说她“知穷通、辨贞奸”,显然很有见识。面对叔父与公子合谋强娶,她同样用计躲过。后来女扮男装献对敌奇策,获得皇帝赏识,又知她智勇双全,与一般文采出众的佳人迥异。马有德赞她是个“奇侠闺媛”,赵汝愚将她与梅傲雪并许为“义士侠女”,天子诏书称她为“闺中奇女子”。可见她与水冰心的形象何其相似。

无论铁中玉与水冰心,还是梅傲雪与冯闺英,他们的性格特征均体现了才子佳人形象的变异。在男方来说,是从柔弱文人到勇武侠士的转变,在女方则是由贤良才女到智识奇女的转变。

三、《好逑传》与《醒风流》的深层互文性

文本互动有两种方式:一是遣词造句、叙事写人有迹可循的显在方式,这种方式可以被读者从文本表层发现;二是语言文字上不露痕迹的隐性方式[23]。以上探讨的都是《好逑传》与《醒风流》在文本表层的互文性,是直接由文本对比观察出来的较明显的互文性。但“互文性”是一个内涵丰富、适用范围广阔、包罗万象的概念。除了文本层面的互涉,文本背后的不同主体所表达的隐含于字里行间的思想格调,也在互文性的探讨范围之内。下文就两部小说在思想意蕴层面的互文性作一论述。

(一)“好逑”与“警醒”——对情的抑制

目前已知《醒风流》作序于康熙十一年,《好逑传》被普遍认为成书于清初。正是结束明清易代的激烈社会动荡,清王朝统治逐渐巩固的历史时期。康熙皇帝在位六十年中曾经不断地用权力凸显正统,表彰理学而贬斥异端[24],程朱理学开始逐渐确立其在思想界的统治地位。才子佳人小说本来就是对晚明以来通俗小说中纵欲倾向的一种反拨。它继承反理学思想中的“真情论”而摒弃“俗”与“欲”的部分,在明清“言情”“尊情”“写情”的文艺思潮中寻求情理结合的标准。随着程朱理学在思想界统治地位的确立,才子佳人小说中的理学色彩日趋浓厚。《好逑传》即明显体现了这一趋势。作者在序言中一笔否定了众多才子佳人小说所赞赏的价值观念,认为富贵、佳丽与贤才都不足以称为“好逑”;又不屑于其它同类型小说所艳羡的对象,认为明妃、班女、红拂女、卓文君、梁鸿、孟光等历史人物皆不能称之为“好逑”。《醒风流》的作者则明确表示反对“才子佳人配合”的“千古风流美事”[25],认为这是“坏士人女子的脚跟”[26]。所以他才作这篇“正心论”,以使那些耽于风流的人“警醒”“猛醒”。

《好逑传》着重讲述的,不再是才子佳人间越礼求欢的遇合故事,而是知己相接的君子之交。铁中玉在救了水冰心后,明明为其美貌与智识所吸引,却还是要动身起行,水冰心则“欲要做些诗文相感,又恐怕堕入私情”[27]。后来水冰心将铁中玉救回家中,分处安置,男女同住五夜,“并无一语涉私”[28],不淫不秽,于名教有光。总之,两人相处是“恩爱反成义侠,风流化出纲常”[29]。《醒风流》中,梅傲雪“是个见色不迷的正人君子”[30],对待月的挑逗不予理睬,对冯小姐更无非分之想,甚至主动回避与她相遇。冯闺英则“秉性端方,持躬严饬”[31],梅公子住进园内年余,从未识面。待月将梅公子的赋稿拿给冯小姐看,稍在旁夸赞一番竟惹的她发怒,“一头骂,一头把纸儿扯得粉碎。”[32]在这里,情是饱受压制的。

如果说才子佳人小说是在明清之际“尊情”的文化潮流下兴起,在“以情止淫”的前提下寻求情理结合的标准,那么《好逑传》与《醒风流》则进一步体现了由“情理结合”向“以理制情”的转变倾向。并且与铁水二人相比,梅傲雪与冯闺英私下未曾见过一面,除了最后遵循父命成婚,在此之前并无任何的感情积累,两人的结合切切实实符合“名教”,比《好逑传》有过之无不及,是对其仿作的又一例证。

(二)“侠义”与“名教”——对理的宣扬

《好逑传》又名《义侠好逑传》或《侠义风月传》,从命名即可看出它对侠义的尊崇。书中主要人物铁中玉与水冰心都可看作是侠士。就具体情节而言,铁中玉救韩愿、救水冰心、救侯孝,都是仗义出手,不计得失,甚至为救侯孝,不惜以身价姓名作保。甚至于李太公外孙挟妾私逃被他误以为是拐带妇人,于是出手制止。这一事件本与故事主干无甚关联,作者横生枝节无非是要凸显小说的侠义主题。正是由于《好逑传》题材内容上浓厚的侠义色彩,有学者把它归类为英雄儿女小说[33]或侠义公案小说[34]。相比之下,《醒风流》中的侠义描写虽不是集中体现在主人公身上,但也由多位角色共同折射出侠义的主题。园觉收留落难的梅傲雪就颇见义气。徐魁假冒姓名,捐躯救主,算是位仆中义侠。李焕文扶危济困,隐隐然也有侠士风范。而文中特意设置的人物孟宗政,既是“奇贼”,又称“剑侠”,他与梅傲雪、马有德结拜的一番描写,以及与梅傲雪联手救得冯小姐的义举,行事作风颇有英雄气概。及至最后功成名就,挂印而去,更见其不慕名利的游侠风范。

袁弘在《后汉纪·献帝纪》中说:“夫君臣父子,名教之本也。”[35]可见“名教”并不只针对男女之间。两部小说中都可以看到对君臣之义的描写,无论是谪戍边庭的水侍郎,还是尽忠死节的梅祭酒,在他们身上都可以看到儒家道德理想中的士大夫形象。《好逑传》的作者署名为“名教中人”,《醒风流》作者有感于“天下臣不思忠,子不思孝,贪货赂而忘仁,慕冶容而用计”[36],要为他们“授以一服清凉散也”[37]。不同于其他才子佳人对于“父母之命,媒妁之言”的不满与反抗,铁中玉坚持认为“凡婚姻之道,皆父母为之,岂儿女所能自主哉”[38],并声称“宁失闺阁之佳偶,不敢作名教之罪人”[39],梅傲雪也同样表示“今日宁失佳偶,不敢作名教罪人”[40]。无论是从作者立意还是叙事的精神内核,《好逑传》与《醒风流》都表现了对名教的自觉维护,且在做法上如出一辙,具有明显的互文性。两对才子佳人都是先有“私交”,为避嫌始终不愿结合,虽由双方家长主持婚姻,但“父母之命”仍不能化解存在于才子佳人间的“情”与“理”的矛盾,最终在封建社会的最高标准“皇权”的认可下,奉旨完婚,成就大团圆的结局。

“侠义”与“名教”,其背后正是对儒家核心价值观念“义”与“礼”的尊崇,二者一起体现的是对与“情”相对的“理”——即以君臣、父子、夫妇为核心的儒家伦理纲常——的宣扬。《好逑传》中“既美且才,美而又侠”的才子佳人形象当是符合儒家伦理的真正“好逑”。《醒风流》里“忠烈的才子,奇侠的佳人”也是作者为宣扬名教伦理塑造的典范。

一方面,才子佳人小说继承明代晚期以来言情、写情的文艺思潮,重在表达“真情”,以遏制通俗小说中过于放纵的人欲,达到“以情止淫”的目的;另一方面,随着程朱理学的巩固,才子佳人小说又向“理”靠拢,体现“情理结合”的价值观念。而《好逑传》与《醒风流》则是在此基础上更进一步,追求“以理制情”,在对情的抑制中表达对理的宣扬。所谓互文性解读,既是文本之间的借鉴与超越的影响研究,也是作者之间对“社会历史文本”的认识、接受与表现的相互参照的互鉴性研究[41]。《好逑传》与《醒风流》共同反映了在明清易代结束后文艺思潮转变的背景下,才子佳人小说创作中的“重理”趋势,再次体现出互文性。

四、《好逑传》的创作年代

综合上述论证可见《好逑传》与《醒风流》存在广泛且深入的互文性关联。虽然由于史料的缺乏,无法证实《醒风流》的作者读过《好逑传》,但有鉴于《醒风流》文本存在抄袭摹仿的弊端,及其在“重理”倾向上比《好逑传》更进一步的表现,可以认为前者是对后者的仿作。也即《好逑传》的成书应当在它之前。

目前,学术界尚未见专门针对《好逑传》成书时间的考证研究,普遍的看法是此书作于明末清初。最早论及《好逑传》的是鲁迅先生,他在《中国小说史略》中将《好逑传》与《玉娇梨》《平山冷燕》两部早期才子佳人小说并置于“明之人情小说”条目下谈论。后来邱江宁发表文章反驳将这三部作品视为明代小说的观点[42]。孙楷第则在《中国通俗小说书目》中依据《野叟曝言》三十一回引用《好逑传》,认为“此书亦清初人作也”。基于同样的理由,《古本小说集成》的编者也认为《好逑传》“成书不迟于康熙年间”。胡振远在对比分析《好逑传》的选择问后,同意其成书于清初的观点[43]。又据柳存仁《伦敦所见中国小说书目提要》中记载,《好逑传》的最早刻本是在康照二十二年。众多研究证明,《好逑传》确实是一部成书于清初的才子佳人小说。

已知《醒风流》作序于康熙十一年,而它是对《好逑传》的仿作。因此,《好逑传》的成书时间范围进一步缩小,其作于清初的结论又多了一条力证。总之,尽管由于资料的缺乏,不能确定《好逑传》创作的具体年限(这是才子佳人小说普遍面临的状况),但可通过与《醒风流》的互文性比较认定其成书时间的下限为康熙十一年,从而为以后的相关研究提供参考。

五、结语

《好逑传》与《醒风流》两部小说在叙事特征、人物形象以及主题意蕴上都有极强的互文性关联,后者是对前者的仿作。此外,这两部作品还说明在明代中晚期以来追求个性解放的创作思潮中,清初作者已渐渐感受到重又收紧的思想束缚。同时它们也是才子佳人小说试图做些改变与突破的有益尝试。由于《好逑传》的成书时间并不明确,通过与《醒风流》的互文性研究,可由后者推断它的成书时间下限,从而为以后的相关研究提供参考。《醒风流》与《好逑传》虽存在诸多相似之处,但毕竟是两部不同的才子佳人小说。从叙事上来说,情节结构方面《醒风流》要比《好逑传》复杂曲折些,有些情节虽似而不同,是有意的转换变形。因情节结构的复杂,《醒风流》的人物设置也比《好逑传》更加多样化,尤其是特意设置孟宗政这一风尘侠士的形象,使得《醒风流》在“侠义”的表现上更加多元。不同于《好逑传》着眼于男女,《醒风流》在道德劝诫的意义上也更宽泛。这反映了《醒风流》在摹仿《好逑传》的基础上,“同中有异”,生发出自己的文学意义,体现了由互文性而产生的异质性。

参考文献:

[1]克里斯蒂娃.符号学:符义分析探索集[M].史忠义,译.上海:复旦大学出版社,2015:87.

[2]李玉平.互文性:文学理论研究的新视野[M].北京:商务印书馆,2014:67.

[3]李玉平.互文性新论[J].南开学报,2006(3):111-117.

[4][6][13]萨莫瓦约.互文性研究[M].邵炜,译.天津:天津人民出版社,2003:2,36,41.

[5][12]热奈特.热奈特论文选[M].史忠义,译.开封:河南大学出版社,2009:57-61,12.

[7]荑秋散人.玉娇梨[M].上海:上海古籍出版社,1990:12-13.

[8]樵云山人.飞花艳想[M].上海:上海古籍出版社,1990:18.

[9][11][21][22][25][26][30][31][32][36][37]寉市道人.醒风流奇传[M].上海:上海古籍出版社,1990:17-18,8-10,4,5,2-4,4,119,118,123,5-6,6.

[10][17][18][19][20][27][28][29][38][39][40]名教中人.好逑传[M].郑州:中州书画社,1980:3,25,30,66,101,74,88,69,108,194,509.

[14]申丹,王丽亚.西方叙事学[M].北京:北京大学出版社,2010:34.

[15]邱江宁.清初才子佳人小说叙事模式研究[M].上海:上海三联书店,2005:74.

[16]鲁迅.中国小说史略/汉文学史纲要[M]//鲁迅全集.北京:人民文学出版社,2005:202.

[23]李桂奎.中国古典小说互文性研究[M].北京:中国社会科学出版社,2021:32.

[24]葛兆光.中国思想史[M].上海:复旦大学出版社,2001:391.

[33]常雪鹰.论清代小说《好逑传》的类型归属[J].北京教育学院学报,2018(2):58-63.

[34]孙越.论《好逑传》的类别归属[J].九江学院学报,2015(1):62-65.

[35]司马光.司马温公集编年笺注[M].卷六.成都:巴蜀书社,2009:341.

[41]田建民,田天.《秋夜》与《北方的冬天是冬天》的互文性解读[J].鲁迅研究月刊,2020(12):4-11.

[42]邱江宁.《中国小说史略》第二十篇 “明之人情小说”(下)所存在的几个问题浅谈[J].明清小说研究,2003(2):208-214.

[43]胡振远.从《好逑传》选择问的研究窥其创作时代:兼与《型世言》《品花宝鉴》比较[J].商洛学院学报,2016(1):62-64.

(责任编辑 程荣荣)

收稿日期:2024-02-26

作者简介:臧林森(1995—),男,河南信阳人,河南大学文学院硕士研究生,研究方向为明清小说。