酒家记忆

2024-06-27王锐羲

王锐羲

农历八月,走在田间,成片的玉米浩浩荡荡,一阵秋风拂过,玉米碰撞的沙沙声不绝于耳。那声音,像极了成千上万的骏马在辽阔无边的草原上奔腾,好似激流勇进的浪花与岩石的亲吻,而这一切都来源于秋的呼唤。

你可以随意取一包来,轻轻撕开玉米壳,金黄的麦粒便争先恐后地露出脸来,麦尖残留的麦须像是仙女浴后身着的薄纱,朦胧里透出饱满,却还不偏不倚地躺在了麦齿间的缝隙里。

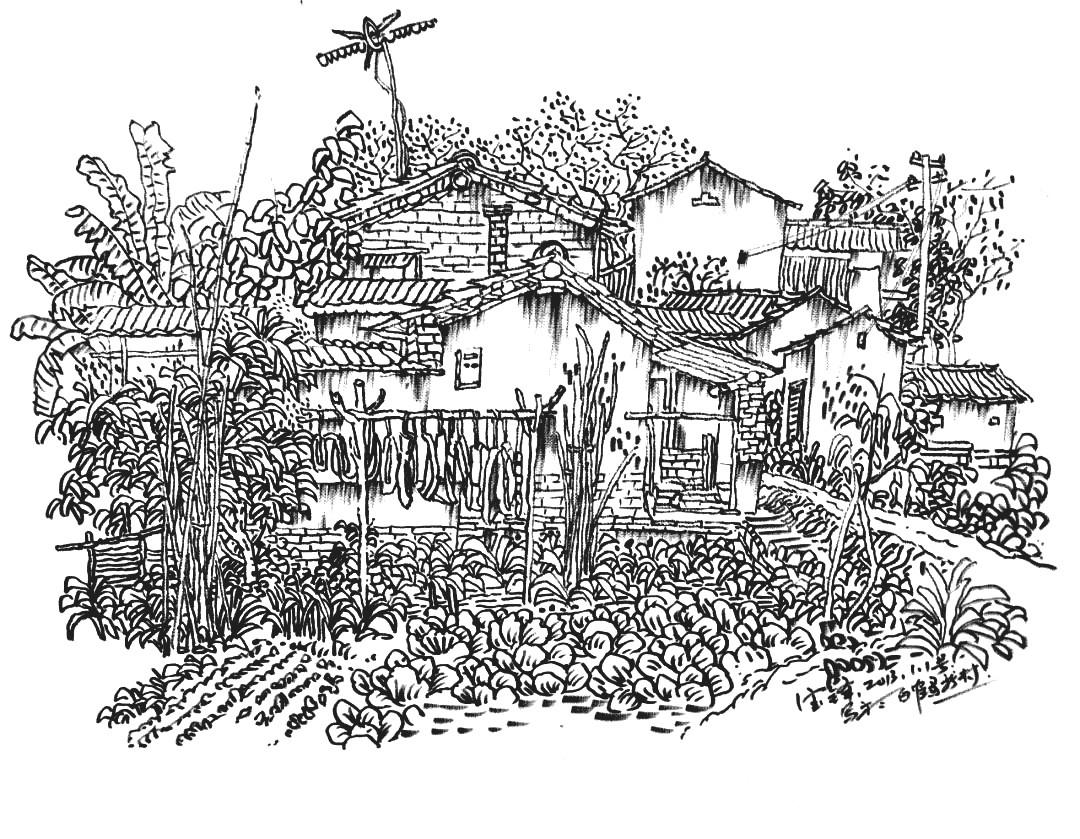

不到十日,各家各户的场院里、台阶上晒满了玉米,有的还在屋梁上挂几串红辣椒,在秋日的阳光下,黄的更黄,红的更红,农家小院里一派热闹景象。

每当这个时节,父亲就用推车搬出家里的板称在村口收购玉米,一会功夫,村里村外的玉米全收到了我家的打场上,一袋垛一袋,像座小山似的。

“够了,够了,没人手,怎么煮得完”,母亲边翻着锅里的粑粑边说。

“你看看,你看看,这么好的粮食,不煮酒多可惜,磨成面喂猪哪瞧得出它的价值”,父亲边说边打开一袋玉米,用手抓了一大把扬得老高,落到袋子里又发出哗哗的响声。

母亲听父亲这么一说,便走出灶房也抓了一把摸摸,“粒大、饱满、全是圈肥养出来的能不好吗?要是不喂猪也可惜”,母亲心疼地把它放了回去。

“我请了个长工,今天就来,要不就再喂几头猪,粮食酿的酒人喝,酒糟用来喂猪,这也不浪费,还顺了你的意”,父亲接着说。母亲不再搭话,点头表示应允。

“谁家烧锅底打嗝食喽”,一个男人边说边跨进了我家的门槛。

个头矮小,头发微卷,发声中气十足,走路落地有声,圆脸上堆满了肌肉,一双斗鸡眼像是两只苍蝇扒在鼻梁上。虽然五官稍偏,但为人生性耿直,言语得体,不乏男人三十而立的气韵。这是他留给我的深刻印象。

“哎呀,不好,粑粑糊了”,母亲闻到焦味连忙跑进灶房。

父亲在一旁咧嘴大笑,“连灶君都知道我不爱吃粑粑,快去重新弄点下酒菜,要不煎两个荷包蛋、再来盘花生米,我和老旺也坐下喝点自家酿的农家小酒”。父亲边说边接下老旺肩上的行李。

酒过三巡,父亲又开始对他酿的酒自吹自擂起来。“我家的酒在十八村里是数一数二的,煮酒的粮食精挑细选,用的水是灵应山下渗出的槐树龙水,煮酒的工艺是祖上留下来的……”父亲边说边给老旺碗里添酒。

老旺连连点头,听到高兴处,还不忘拿起酒壶自斟自饮。

父亲说的老旺就是后来我家请的煮酒长工。

煮酒的琐事多,所以老旺的一天很忙碌。头夜,老旺就按斤头下好粮,第二天鸡叫头遍,老旺就把酒灶里的火烧得通红,然后就往甑子里上粮,接下来又是出甑、拌酒曲、进瓶、发酵、出酒等等,一连串的工序繁琐而又严谨,我唯一记清楚的就是我还未起床就能闻到玉米煮熟的香气,起来的第一件事便是跑到甑子旁等待旺叔掀开大锅盖。

有时等不急了,调皮的弟弟会找来一根长棍,我们姊妹三人合力就能把锅盖掀开一角,然后用长柄的铁瓢盛一瓢玉米出来,我们姊妹三个就能饱饱地吃上一顿。偶尔也有失误的时候,比如正在“窃取”,旺叔突然从酒窖里出来,会把我们吓得撒腿就跑,甑盖扑通一声压在了甑沿上,一股强力的蒸气随即冲了出来,眼前一片雾气,脸颊被烫得火辣火辣地生疼。

“我又不骂你们,我是怕你们烫着了”,说完旺叔径直走出了家门。一会,旺叔提着一片仙人掌进来,拿刀削去外皮,把仙人掌肉切成片敷在我的脸上,顿时,火辣火辣的感觉立马消失,我又像一头复苏的小羊觅食去了。旺叔的手上却总少不了扎进几根仙人掌刺,而那时的我,竟也忘记了去顾及旺叔的感受。

记忆中,最好玩的莫过于在酒窖里躲猫猫。约上几个小伙伴,趁旺叔不注意溜进去,挤在瓶间的狭缝里,有时还把沥酒糟用的斗状竹筐套在头上,要是自己半天不出声,别人根本找不到我躲在哪里。

“我的小祖宗,可别弄坏了我的宝瓶”,旺叔看到酒窖的门半掩着大声喊道。听到叫声,伙伴们你看我,我看你,慢腾腾地退到了院心,只有等旺叔拿起长棍,像是驱赶偷食的麻雀,我们才又一窝蜂的彻底离去。

从那以后,旺叔就在酒窖门上上了锁,于是我们只有盼望着冬天快点到来,因为我家的酒在平常就供不应求,一到十冬腊月办喜事的多了,总有人家守在我家的酒窖门口等酒出炉,那时我们又可趁机混进去玩上一回,快乐的时光也就只有那么一两次了。

旺叔爱煮酒,更喜欢变着花样地去品酒。一到冬天每逢出酒,旺叔就打一个鸡蛋放在碗里接到出酒的管口,用头酒的烈性和热度养熟后变成蛋花酒再喝,他说,这酒最暖身,还能除寒。到了夏天,他又把红糖加到尾酒里,他说这酒度数低,好喝又解暑。至于旺叔说的,我一直没有勇气去尝试,

但我相信一定很好喝,因为每次喝完他都像孩子一般舔舔嘴皮上的残液,让人看着又可笑又羡慕。

每天出完酒,已是黄昏时候。旺叔拿起烟筒刚要坐下,那窝猪像是知道可以吃酒糟了,便拱翘着圈门叫个不停。

“叫啥呢,连你们都不让我消停”,说着,旺叔盛酒糟喂猪去了。

用酒糟喂出的猪膘肥体壮,毛短皮滑,连苍蝇都站不住脚。还不到过年,屠夫就三天两头往我家跑,守在我家的猪圈外,时而用棍子扒扒它们的耳朵,时而又捣捣它们的肚皮。

“看什么看,下辈子也让你们挨千刀,那可是我一瓢一瓢喂出来的”,说完,旺叔把猪食瓢一扔,走进了酒窖。那天,我看到一向脾气好的旺叔竟向屠夫发了火。

母亲说,也难为老旺,他有什么心里话从不和别人说,常常在喂猪的时候像是唠家常一样和猪说上一通。好像那些猪真能听懂他的话似的。

听了母亲的话后,我很好奇。好几次,在旺叔喂猪的时候我就悄悄地躲在草楼上听旺叔和猪说话。好像是说,他家又没有吃的了,他媳妇又犯病了。说着,说着,旺叔竟还掉出了眼泪。

我告诉母亲后,母亲收拾了一些旧衣物和半袋米让旺叔带回去。母亲说,旺叔可怜,家里老的老,小的小,媳妇在生完二胎后就经常发疯,发起病来就脱光了衣服在村里乱跑,哪还顾得上孩子,哎,真是可怜他了,家里就他一根顶梁柱。

每年冬至过后,父亲就只留下一头年猪,其余的全卖给了屠夫。每每这时,旺叔就蹲在圈门口,望着猪食槽一言不发,他一定在想,以后他和谁说话,他的心事又有谁知道。

旺叔在我们家一呆就是十年。那年冬后,外面的新酒一下多了起来,他们酿酒的工艺简单,价格还便宜,村里人都去买来喝。几天地里,我家的酒窖就囤满了酒,除了亲戚无人再到我家打酒。收购粮食的钱还未付清,一时间上门要账的几乎踩烂了我家的门槛。全家人衣食担忧,父亲只好学起了泥水匠维持生计。

“让老旺回去吧,把那头年猪卖了付工钱,别让老旺知道”,父亲对母亲说。

旺叔走那天,母亲杀了鸡,做了一桌子饭菜。要是往常早就吃个精光了,可那天它却形同摆设,家人围坐着,各有各的担忧。在桌上唯一在减少的就只有父亲和旺叔碗里的酒,他们不多说,只是一个劲儿地喝酒。那时的酒不仅辣,而且苦。

后来,父亲又煮起了粮食酒,旺叔也在忙时常来我家帮上几次,但呆的时间总是不长。那时的酒仍然辣嘴,但有一丝微微的甜味渗透在酒里。

一晃,二十年过去了,当我再次见到旺叔的时候是在医院的病房里,他患有哮喘,躺在病床上。看起来他并不精神,骨瘦如柴,两只苍蝇被围困在了眼角里,半百的年龄却饱含着古稀的沧桑。谈到以前煮酒的事,他仍然记忆犹新,从他的眼神里看得出,他很怀念那段时日。而我也时时想起旺叔在我家煮酒的那段时光,那是我记忆中最美好的光阴。

“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同”,又是一年三秋临,又是一幅丰收画,走在田间,我仿佛变成了一粒麦粒被融进了秋日,正等待着被酿成美酒,然后像断码的记忆一样被时间封存。

——选自中国西部散文网