改进创新实验设计深刻理解内能概念

2024-06-26沈希克高雅玲沈惠杰

沈希克 高雅玲 沈惠杰

摘 要:通过对沪科版九年级物理教材“物体的内能”一节中几个实验的创新与改进,取得了更为直观生动的演示效果和便捷明了的探究操作,使学生更加深刻理解“内能”的有关概念。

关键词:内能;实验;改进;创新

“内能”是初中物理一个重要的概念,它是在学习完“机械能”的基础上,从宏观到微观,从表面到内部,从具象到抽象的深入与延伸。内能与物体内部分子的热运动以及分子间距离、吸引力等微观情况有关,而机械能与整个物体的机械运动情况以及是否被举高,是否发生弹性形变等宏现情况有关,两者之间可以发生相互转化。学生从机械能到内能的学习,思维上存在着较大的跨度与台阶,因此教材中安排了不少的探究实验,让学生在自主探究中获得感性认识,帮助他们深刻理解内能这一抽象概念。笔者在长期教学实践的过程中,对其中的一些实验进行了一定的创新改进,取得了更为直观生动的演示效果和便捷明了的探究操作,现分述如下,以飨同行。

1 改进创新压缩空气引火仪实验,使实验证据确凿,效果明显,双向显示

压缩空气引火仪是证明做功可以改变物体内能的一个经典实验。进行压缩空气引火仪实验之前,笔者以一段师生对话开启了对学生证据意识的培养。

师:活塞迅速向下压缩空气,玻璃筒内空气会有什么变化呢?

生1:对空气做功,空气的内能应该会增大,温度应该会升高。

师:如何找出证据证明筒内空气温度升高?

生2:用温度计测量一下呗,找一把温度计放进引火仪玻璃筒里边!

师:小小的引火仪玻璃筒里边放得进一把温度计吗?有什么替代办法可以证明引火仪里边的空气温度升高了?

生3:能否在里边放进去一些易燃物品,空气温度一升高就可以把它给点燃了。

师:很好!同学们已经懂得利用转换法的思想来找寻空气温度升高的证据,老师今天就带来了一些燃点较低的易燃物品——硝化棉,我们取一点放进引火仪玻璃筒里边……

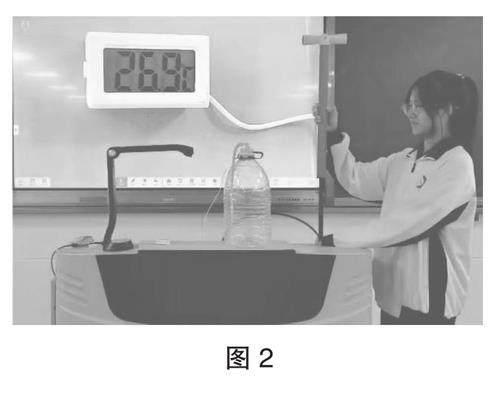

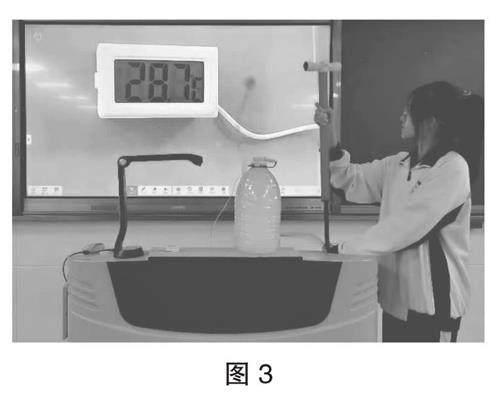

压缩空气引火仪实验采用的是转换法的思路,通过硝化棉被点燃证明引火仪里边的空气温度升高,直观生动。能否用更直接的证据证明被压缩的空气温度升高?笔者从学生最初的想法,在引火仪里边放进一把温度计得到启发,设计制作了如图1的装置。用一个5 L的食用油桶,把它的瓶盖改换成一个大小合适的橡皮塞。橡皮塞中央插入一段长约8 cm的玻璃管,玻璃管瓶外的一端连接着一条橡皮软管,橡皮软管的末端装入一个气门芯。从网上购来一个探针式数显温度计。先用烧热的铁钉在油桶侧壁穿一个合适大小的孔,让数显温度计的测温探头伸进油筒内。液晶显示屏置于油筒外,最后把油筒侧壁的小孔用热熔塑胶封死(可用热熔胶枪和热熔胶条操作),避免漏气。当用打气筒夹住气门芯,慢慢往油桶内打气时,可以明显观察到液晶显示屏的温度示数在升高(通过实物投影仪把温度计示数显示屏投影到大屏幕上,可以从25 ℃上升至大约32 ℃),说明压缩空气对空气做功,其温度升高,内能增大,机械能转化为内能(如图2所示)。当打气到一定程度时,随着桶内气压的不断增大,突然间发出“砰”的一声声响,橡皮塞被向上冲出,此时可以立即观察到液晶显示屏上的温度示数急剧下降,同时桶内出现了大量的白气(如图3所示)。说明气体对外做动,内能转化为机减能,内能减少,温度降低,桶内的水蒸气很快液化成了小水珠。为增强实验效果,可以事先在油桶内放少量酒精,因为酒精更容易汽化与液化。这个设计装置就地取材、制作简易、可见度高,可以从温度计的示数变化明显地观察到对空气做功时空气温度升高及空气对外做功时温度降低,起到了双向演示的效果。而且温度的变化是由温度计的示数直接显示出来,效果明显、证据确凿,不失为压缩空气引火仪实验的一个有效深化和完整补充。

2 利用简易的器材让学生亲身体验“钻木取火”实验

“钻木取火”是原始人获取火种的一种主要方式,通过一根干木棒不断地在另一段干木柴上摩擦,克服摩擦力做功,机械能转化为内能,使木柴的温度不断升高,直至冒烟擦出火苗。学生很难想象两段木柴一直摩擦会温度升高直至“生火”,如果要他们去野外直接找两段干木棒去体验一下,又需要较长的时间且实验受各种客观因素的影响也不一定会成功。有没有办法让他们在课堂上就能体验到钻木取火的过程,且能观察到摩擦过程中温度的不断升高呢?笔者设计了如图4所示的实验,用实验室常用的温度计模拟干木棒,用一块泡沫塑料块摸拟干木柴,事先让学生观察温度计的示数并记录下数值,然后让一位学生固定泡沫塑料块在桌上不动,另一位学生双手不断搓合转动温度计,使其玻璃泡不断摩擦泡沫塑料,可以很明显观察到温度计的示数在不断上升,经过大约5分钟的摩擦,温度计的示数可以从初始室内温度25 ℃左右上升至60 ℃-70 ℃左右。如果继续摩擦,温度计的示数还会继续升高。本实验选用泡沫塑料质地松软容易摩擦,同时保温性能好,不容易散热。温度计模拟木棒也可以直接看出温度的变化,这样的实验设计化繁为简,返璞归真,让学生在课堂上就能直接感受到钻木取火的效果,体现了“从生活走向物理,从物理走向社会”的新课标理念[ 1 ]。

3 使用数显温度计让热传递过程中的温度变化过程显性化

除了做功以外,热传递是改变物体内能的另一种方式。热传递发生的条件是物体间存在着温度差,发生的方向是从高温物体到低温物体或者是从物体的高温部分到低温部分,最终的结果是温度达到相同为止。如何让学生形象地理解热传递的这三个方面的知识呢?可以设计以下几个实验:实验一:两个温度相同的物体之间是不可能发生热传递的。实验可以取两杯质量不同的冷水(温度相同,均为室温。为区分开,可以在其中一杯水中加几滴红墨水),在2杯水中分别放入数显温度计的测温探头,然后把小杯子的水浸入大烧杯的水中。可以发现由于两杯水温度相同,无法发生热传递,两个温度计的液晶显示屏温度示数始终保持不变。实验二:仅把大烧杯的冷水换成温度较高的热水,其它的不变,可以观察到放在热水中的温度计示数不断在下降,而放在冷水中的温度计示数不断在上升。说明热水在放热,温度降低,而冷水在吸热,温度升高,内能从热水传递到冷水,传递的内能的多少即称为热量。实验三:实验二中,经过了一段时间的热传递,到了某一时刻,二者的温度达到了相等,都变成了温度相同的温水。接着,两者的温度又同时开始下降了,因为温水的温度比周围空气的温度高,要放出热量,直至温水的温度下降至与室温相同为止。这几个实验可以让学生直接观察到热传递过程中温度的变化,深刻理解热传递过程中的温度变化规律。

4 将教材中的弯折铁丝实验改造成学生开放性探究实验

沪料版九年级物理教材在“做功可以改变内能”这一小节的教学内容中,安排了2个实验,一个是压缩空气引火仪实验,另一个则是弯折铁丝实验。“将一根铁丝快速反复弯折数十次,铁丝弯折处会发热,说明对铁丝做功使其内能增大。”[ 2 ]这样的实验设计实际上已经把学生的思维限制在做功改变物体内能这一种途径上,不利于其发散思维的培养。可以把这个实验改造成开放性实验模式,通过给学生提供铁丝、砂纸、打火机、热水等器材,要求学生亲自动手探究有哪些办法可以使铁丝的温度升高。课堂上学生兴趣盎然、热烈讨论、积极动手,尝试了用不同的办法使铁丝的温度升高。教师可以让学生在自主合作探究使铁丝温度升高的基础上,再进一步引导他们对所采取的方法进行分类。很多学生都懂得对采取的办法分成两类,一类是通过加热的方法,例如用打火机打火加热铁丝,或者直接把铁丝浸入热水中;另一类是通过做功的方法,例如用砂纸不断地摩擦铁丝,或者用手不断快速弯折铁丝。这两种途径都可以使铁丝的内能增大,温度升高。在此基础上,教师再引导他们对这两种途径进行深入分析,使他们深刻理解到做功和热传递在改变物体内能上是等效的,即都可以使铁丝的内能增大,温度升高。而实质却不同,做功改变物体内能属于能量的转化,通过消耗机械能转化为物体的内能;而热传递改变物体的内能则属于能量的转移,内能从高温物体转移到低温物体或者从物体的高温部分转移至低温部分。

实践证明,有关教材这几个实验的创新和改进,对于学生进一步透彻理解“内能”的概念大有裨益,值得教师借鉴与推广。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育物理课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:12.

[2] 义务教育物理课程标准实验教科书编写组.义务教育教科书物理九年级[M].上海:上海科学技术出版社,2023:35.