耕地细碎化对农户种植业收入的影响

2024-06-25王兆林吕秋杭

王兆林 吕秋杭

摘 要:耕地细碎化会导致农户种植活动的分散化,减少了农户的有效劳动时间,并阻碍了机械化作业的开展,不利于种植业的增产增收。采用“全国农村固定观察点调查”2009—2020年的面板数据,以种植主导型农户为研究样本,分析发现:农户的耕地细碎化程度提高对其种植业收入具有显著的负向影响,该结论在经过一系列稳健性检验和内生性处理后依然成立;家庭种植结构“非粮化”和村庄耕地流转率提高可以显著弱化耕地细碎化对农户种植业收入增长的抑制作用;相对而言,耕地细碎化对化肥施用强度较高农户、老龄化程度较高农户、丘陵山区农户的种植业收入具有更强的负向影响。因此,应促进耕地流转市场发育,加强农村土地整治,提高粮食生产比较收益,推动化肥农药使用减量增效,拓展优化农业社会化服务,在降低农户耕地细碎化程度的同时,有效缓解耕地细碎化对农民收入增长的抑制作用。

关键词:耕地细碎化;种植业收入;种植结构;耕地流转;粮食安全;非粮化

中图分类号:F301.21; F321.1 文献标志码:A 文章编号:1674-8131()0-0111-14

一、引言

改革开放以来,农村土地制度改革有效提升了我国广大农民的生产积极性,推动农业生产实现了持续快速增长(Knight et al.,2011)[1]。然而,尽管家庭承包经营契合我国农业发展现状,但也因农民人口众多而导致农户的生产经营规模较小,如何实现适度规模经营以有效提升农业生产的规模效率成为学界讨论的热点问题之一。同时,家庭承包经营的土地均分原则以及“诸子均分”的田宅继承传统还导致了农户耕地的碎片化(Liu et al.,2021)[2]。耕地细碎化是指农户经营多块布局分散且面积大小不一的耕地的现象。由于农业生产经营的特殊性,在农户耕地总规模一定的情况下,耕地细碎化迫使其在不同规模的不同地块上进行分散生产,难以形成机械化作业和规模化经营,从而加剧了农业生产经营的规模效率损失。为了提高耕地利用效率,2023年7月,农业农村部下发《关于稳妥开展解决承包地细碎化试点工作的指导意见》(农政改发〔2023〕3号),提出要“紧扣处理好农民和土地的关系这一主线,保持土地承包关系稳定并长久不变,以更好保障和实现农户承包权益为出发点和落脚点,不断丰富农村土地‘三权分置的有效实现形式,探索解决承包地细碎化的路径办法,进一步巩固和完善农村基本经营制度”。该文件的出台,对于推动耕地细碎化整治,促进农村土地适度规模经营和农民增收必将产生深远影响。

当前,我国的城乡差异依然显著,并突出表现在城乡收入差距上,因而促进农民收入更快增长是实现共同富裕的重要路径之一。我国农业发展正处于转型期,种植业仍是大多数农户的主要生计,农业高质量发展必须有效提高农户的种植业收入。农户的种植业收入与其耕地状况紧密相关,那么,耕地细碎化会对农户种植业收入产生怎样的影响?这种影响在不同的情形下是否存在差异?对这些问题的回答无疑有助于深入认识农户土地与收入之间的关系,并为通过土地整治降低耕地细碎化程度进而促进农民增收提供政策启示。关于耕地细碎化对农户收入的影响,已有文献主要从以下两个方面进行了探讨:

一是耕地细碎化影响农户收入的“二象性”。早期文献普遍认为耕地细碎化对农户收入的正面影响大于负面作用,即耕地细碎化有利于合理配置并充分利用农村剩余劳动力,发展多元化种植,从而增加农户的净收入(李功奎 等,2006;许庆 等,2007,2008;彭代彦 等,2009)[3-6]。但是,随着城镇化、工业化的快速发展,越来越多的研究发现耕地细碎化会提高农业机械化作业的门槛、制约新型农业技术的采纳意愿、降低农业生产效率,进而对农户收入增长产生抑制作用(郑旭媛 等,2017;张瑞娟 等,2018;Zhang et al.,2023)[7-9]。可见,在农村经济社会发展的不同阶段,耕地细碎化对农户收入的影响发生了转变。

二是土地细碎化治理对农民收入的影响。目前,我国农村土地细碎化治理模式主要分为自主治理、行政干预和市场交易三类,相关研究分别对其进行了考察。从自主治理模式来看,江苏射阳开展“联耕联种”制度创新,可以在不改变地块位置的情况下将分散的土地经营权整合为集体公共产权,在部分农业生产环节进行联合耕种,并实现了农业收入增长(王海娟 等,2019)[10];但自主治理模式通常强调村社内部力量,忽视了外部力量的作用(孙新华 等,2021)[11]。从行政干预模式来看,其土地整治偏重工程技术手段,通过基础设施建设和土地区划调整来实现细碎耕地的适当集中(刘新卫 等,2017)[12];然而,行政化机制往往面临“最后一公里”困境,对农民收入的提升作用有限(梁伟,2022)[13]。从市场交易模式来看,主张市场化机制的学者认为,应借鉴“日本模式”,推动耕地流转市场发育,依靠市场这双“看不见的手”来提升农地配置效率,进而实现农民增收(刘涛 等,2008;黄祖辉 等,2014)[14-15];但有研究表明,我国农地市场具有典型的“薄市场”特征,土地流转面临高昂的交易成本(郜亮亮 等,2022)[16]。

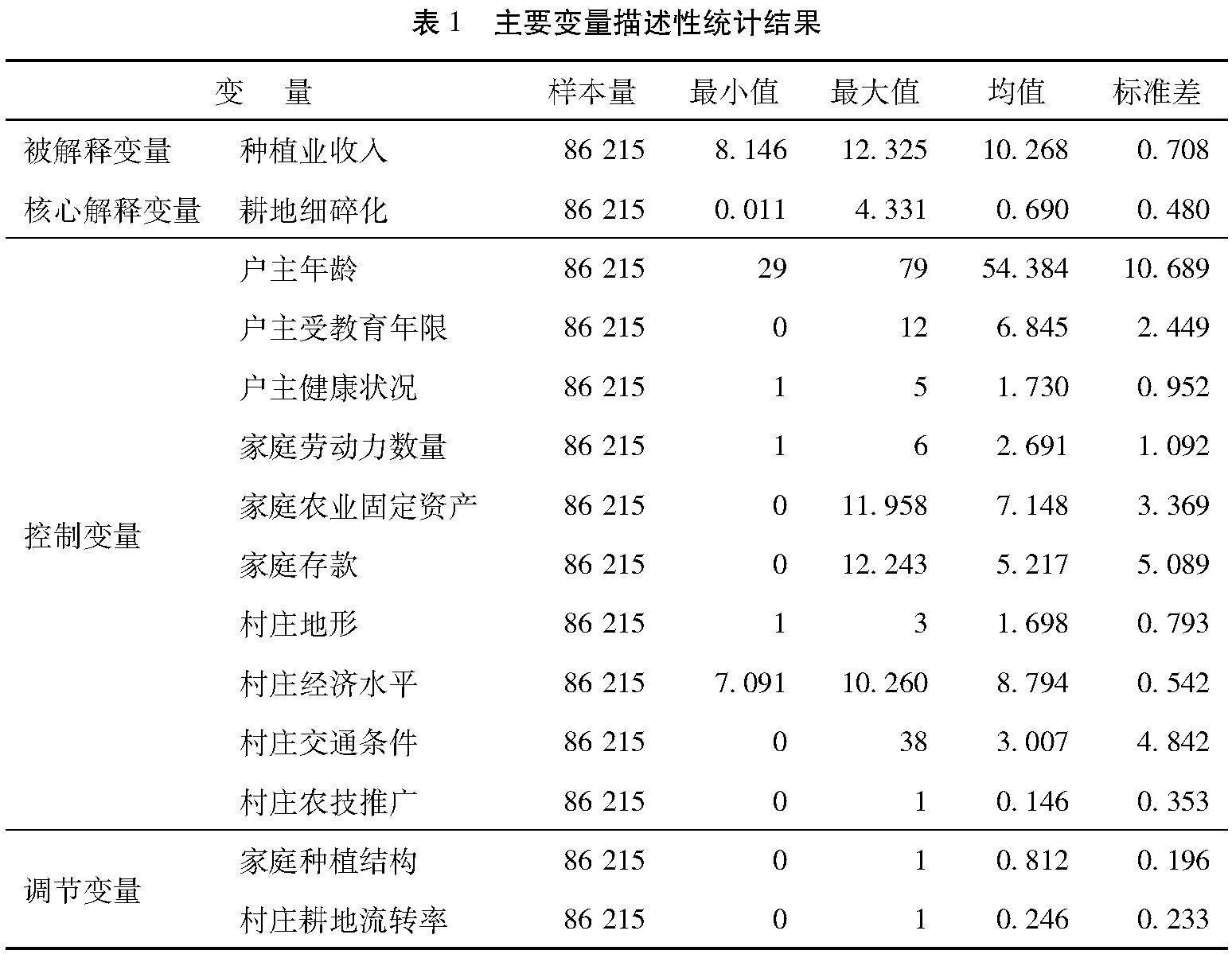

上述文献为研究耕地细碎化带来的农户收入效应提供了重要的理论支撑和思路参考,但仍存在一些不足和值得延展深化之处:首先,不同农户的收入来源存在显著差异,而耕地细碎化主要是对农户的种植业收入产生影响,家庭收入受其影响较大的主要是以种植业为经营主业的农户,但已有相关研究几乎都是针对农户收入,既没有针对种植业收入,也没有针对种植主导型农户,这会导致实证检验的估计结果可能出现较大偏误,难以准确评估耕地细碎化影响农户收入的净效应;其次,耕地细碎化与农户收入的关系受到诸多内外部因素的影响,比如农户种植的作物类型、本地耕地流转的总体状况等,但鲜有文献探究农户种植结构和耕地流转市场等对耕地细碎化的农户收入效应可能产生的调节作用;最后,已有文献大多基于混合截面数据进行实证检验,难以捕捉不随时间变化的不可观测变量的影响,对模型内生性问题的处理也相对简单。鉴于上述,并考虑到种植主导型农户是保障国家粮食安全和推动乡村振兴的中坚力量,促进其收入持续增长是扎实推动共同富裕的客观要求,本文以种植主导型农户为研究对象,探究耕地细碎化对其种植业收入的影响,以及农户种植结构和村庄耕地流转市场发育在其中发挥的调节作用,并采用“全国农村固定观察点调查”2009—2020年的数据进行实证检验,以期拓展和深化耕地细碎化的经济效应研究,并为进一步推动农村土地适度规模经营、促进农户收入持续增长提供经验借鉴和政策参考。

二、理论分析与研究假说

1.耕地细碎化对农户种植业收入的影响

本文构建农户层面的柯布-道格拉斯生产函数如式(1)所示:

YT=AKαTLβTCγT(1)

其中,YT为农户在T时期的种植业总收入,A表示技术进步(反映技术进步对种植业生产的推动作用),KT为农户T时期投入种植业生产的资本要素(包括农机、种子、化肥等),LT为农户T时期实际投入种植业生产的劳动量,CT为农户T时期投入种植业生产的耕地,α、β、γ分别为资本、劳动力、耕地的产出弹性系数。

参考郭凯明等(2023)的研究[17],假定T时期农户投入种植业生产的劳动力数量为l,单个劳动力的理论有效劳动投入时间均为t,则投入种植业生产的理论劳动量为:L′T=lt。假定T时期农户家庭经营的耕地地块数为n。地块数越多则耕地细碎化程度越高,也意味着劳动力在种植业生产过程中往返各地块的时间成本增加,进而导致劳动力的有效劳动投入时间减少,因此有式(2):

其中,Δt表示耕地细碎化所增加的时间成本(Δt YT = AKαT[lt-lf(n)]βCγT(3) 将式(3)两边同时取对数可得式(4): ln YT=ln A+αln KT+βln l+βln[t-f(n)]+γln CT(4) 进一步地,对耕地地块数n求一阶偏导数可得式(5): 其中,βf′(n)>0,t0-f(n)>0,故一阶偏导数小于0,即耕地细碎化程度越高,农户种植业收入越低。 据此,本文提出假说H1:农户的耕地细碎化程度提高会抑制其种植业收入增长。 2.农作物种植结构的调节作用 作为市场经营主体,农户有权决定种植作物的种类,因而不同的农户具有不同的农作物种植结构,而农作物种植结构会影响到耕地细碎化对农户种植业收入的作用。本文将农作物分为粮食作物和非粮作物(经济作物等其他作物)两类(蒋凌霄 等,2020)[18],用“非粮化”程度(非粮作物所占比重)来刻画农户的农作物种植结构。一般而言,农户种植决策的目标包括追求利润、节约劳动和控制风险等三个方面(刘莹 等,2010)[19],由于种植非粮作物的经济效益较高且劳动消耗相对较少,同时多样化的种植产品也可以分散市场经营风险,理性农户往往会倾向于增加高附加值经济作物的播种面积,从而导致农作物种植结构呈现“非粮化”倾向。种植结构的“非粮化”不仅有助于增加农户的种植业收入,还可以弱化耕地细碎化对农户种植业收入的抑制作用,原因在于:一方面,相比非粮作物,粮食生产具有较强的集聚特征,适度规模经营能够更有效地降低生产成本和提高生产效率,而耕地细碎化导致的小规模种植则会造成更多的成本增加和效率损失,进一步降低了粮食生产的比较收益;另一方面,农业机械化是农业现代化的重要体现,机械化也是节约种植业劳动的有效手段(魏后凯 等,2022)[20],相比非粮作物,机械化作业更能节约粮食生产的劳动,而耕地细碎化提高了机械作业的门槛,导致粮食生产中机械对劳动力的替代作用受到限制。此外,种植业的生产经营不仅面临价格波动、竞争加剧等市场风险,还要面对气候变化、地质灾害等自然风险,而多元化的种植结构可以有效分散风险,并削减应对风险的成本,有利于农户种植业收入的稳定增长。因此,在耕地细碎化程度一定的情况下,农户为了实现劳动力的合理配置和要素投入的节约,会根据地块的土壤种类、地形条件等进行不同作物的种植生产,这虽然会导致耕地“非粮化”程度加剧,但也可以增加农户的种植业收入(Niroula et al.,2005)[21]。 据此,本文提出假说H2:农户的种植结构“非粮化”会弱化耕地细碎化对其收入增长的抑制作用。 3.耕地流转市场发育的调节作用 耕地细碎化对农户种植业收入的作用,不仅受到农户自身种植行为的影响,也会受到种植业发展环境的影响,比如要素市场的发育程度。耕地流转在提高农地生产率、促进农民增收等方面发挥了重要作用(高叙文 等,2021)[22],耕地流转市场的发展则促进了耕地的合理配置。在耕地流转市场发育较好的地区,往往会有相对更多的耕地流转给那些更具有种植业比较优势的农户,促进了耕地适度规模经营,并提高了劳动生产率,有利于农户的种植业收入增长(姚洋,2000)[23]。由于不同村庄的耕地细碎化程度原本存在显著差异,耕地细碎化程度相近的农户所在村庄的耕地流转市场发育程度也可能有所差异。在耕地细碎化程度一定的情况下,若农户所在村庄的耕地流转市场发育较好,可以减弱耕地细碎化对农户种植业收入的抑制作用,原因在于:耕地流转市场发育较好表现为耕地流转率较高,且流转成本较低、流转程序较规范。一方面,耕地流转率较高意味着有较多的耕地进行了流转,而作为理性经济人的农户在耕地流转过程中必然会以节约劳动、增加收益、降低风险为目标,其结果是降低了耕地细碎化对种植业生产的负面影响。所以,在不同村庄的农户,尽管其耕地可能具有表面上相同的细碎化程度,但在耕地流转率较低村庄的耕地细碎化会产生更多的劳动成本增加等负面作用,从而具有更强的收入增长抑制效应。另一方面,流转成本较低、流转程序较规范意味着不确定性和风险较低,比如耕地流转违约纠纷的概率降低、土地经营权更加稳定、土地收益更有保障等(张占录 等,2021)[24],这会提高农户从事种植业生产的收入预期,并促使农户增加对耕地的投资(Besley,1995)[25],而对土地投资尤其是专用性投资的增加,能够显著促进农户的种植业收入增长(杨丹 等,2017)[26]。 据此,本文提出假说H3:村庄的耕地流转市场发育会弱化耕地细碎化对农户种植业收入的抑制作用。 三、实证检验设计 1.模型构建与变量测度 为检验耕地细碎化对农户种植业收入的影响,本文构建如下基准模型: ln Tpii,t=α0+β0Anpi,t+∑δControli,t+μi+ηt+εi,t 其中,i和t分别代表农户和年份,μi表示省份固定效应,ηt表示年份固定效应,εi,t表示随机扰动项。被解释变量(Tpii,t)为“种植业收入”,采用农户i在t年种植业总收入的自然对数值来衡量,种植业总收入以2009年为基期采用省份GDP平减指数进行平减处理(陈贵富 等,2022)[27]。核心解释变量(Anpi,t)为“耕地细碎化”,借鉴谢花林等(2022)的方法[28],采用农户i在t年的耕地亩均地块数(块/亩)来衡量。Controli,t表示控制变量集,包括户主特征、家庭禀赋和村庄环境3个层面的可能影响农户种植业收入的主要因素。借鉴相关研究(邵晓梅 等,2005;马铃 等,2012;俞福丽 等,2015)[29-31],选取以下10个控制变量:一是“户主年龄”,二是“户主受教育年限”,三是“户主健康状况”(优=1,良=2,中=3,差=4,丧失劳动能力=5),四是“家庭劳动力数量”,五是“家庭农业固定资产”(农业生产性固定资产的自然对数值),六是“家庭存款”(家庭存款金额的自然对数值),七是“村庄地形”(平原=1,丘陵=2,山区=3),八是“村庄经济水平”(农户所在村庄人均纯收入的自然对数值),九是“村庄交通条件”(农户所在村庄离公路干线的距离),十是“村庄农技推广”(村庄有支持农业技术推广的支出赋值为1,否则赋值为0)。 为检验家庭农作物种植结构和村庄耕地流转市场发育程度在耕地细碎化影响农户种植业收入中起到的调节作用,本文在基准模型的基础上构建如下调节效应模型: ln Tpii,t=α3+β3Anpi,t+γ1Ccsi,t+θ1Anpi,t×Ccsi,t+∑δ3Controli,t+μi+ηt+εi,t ln Tpii,t=α4+β4Anpi,t+γ2Ctmi,t+θ2Anpi,t×Ctmi,t+∑δ4Controli,t+μi+ηt+εi,t 其中,调节变量Ccsi,t和Ctmi,t分别为“家庭种植结构”和“村庄耕地流转率”。参照王国运和陈波(2022)的做法[32],“家庭种植结构”采用“非粮化”率来衡量,即农户非粮作物播种面积占农作物总播种面积的比例,其值越大则农户种植结构的“非粮化”程度越高,反之则“趋粮化”程度越高。借鉴郭阳和徐志刚(2021)、钱文荣等(2022)、仇童伟和罗必良(2022)的方法[33-35],“村庄耕地流转率”采用农户所在村庄滞后一期的流转面积占耕地总面积之比来衡量,耕地流转率越高则村庄的耕地流转市场发育状况越好。 2.样本选择与数据来源 本文以种植主导型农户(家庭经营的主业为种植业)为研究对象,采用“全国农村固定观察点调查”2009—2020年12期的面板数据进行实证分析。该调查覆盖31个省区市,调查内容涵盖农村基层的各类动态信息,具有覆盖范围广、样本容量大、稳定性高、调查指标丰富等特点。农户家庭经营的主业(经营收入占家庭总收入比重最大的行业)可分为种植业、林业、畜牧业、渔业、工业等多种行业,之所以选择种植主导型农户来进行实证检验,一方面是由于种植业仍是大多数农户从事的主要行业,另一方面是因为耕地细碎化主要通过影响种植业生产效率来作用于农户收入,若以全部农户为样本可能难以估计出耕地细碎化影响农户收入的净效应(比如,以工业为家庭经营主业的农户,耕地细碎化几乎不会对其收入产生影响)。农村固定观察点的调查数据分为村庄、农户和个体三类面板数据,通过省码、村码、户码将其余两类数据与农户数据进行匹配,形成一个非平衡面板 形成非平衡面板的原因在于:一是全国农村固定观察点数据每年的样本量不一致(既有新增的农户样本又有减少的农户样本);二是本文在样本筛选时仅将家庭主业为种植业的农户纳入模型。。在剔除异常值并对所有连续变量进行双侧缩尾1%后,最终得到有效样本86 215个。表1为主要变量的描述性统计结果。 四、实证结果分析 1.基准模型回归 Hausman检验的结果显示,χ2统计量的p值为0.000,拒绝个体固定效应与解释变量不相关的原假设,因而本文选择采用固定效应模型进行模型回归。表2为基准模型回归结果,其中(1)列未加入控制变量,(2)(3)(4)列逐步加入户主、家庭和村庄层面的控制变量,“耕地细碎化”的回归系数均在1%的水平上显著为负,表明耕地细碎化程度的提高抑制了农户种植业收入增长,由此假说H1得到验证。为了缓解不可观测遗漏变量可能带来的内生性问题,借鉴Altonji等(2005)、赵佳佳等(2023)的方法[36-37],进行变动系数检验。以表2的(4)列为完全控制变量模型(核心解释变量的估计系数为βT)、表2的(3)列为受约束控制变量模型(核心解释变量的估计系数为βC),计算得到变动系数Ratio=βT/(βC-βT),Ratio越大则待估计系数受遗漏变量的影响越小(参考标准是不能小于1)。本文计算的Ratio为2.11,意味着遗漏变量的影响至少要达到当前模型控制变量影响的2.11倍时,系数估计结果才可能因遗漏变量问题出现显著偏差,表明基准模型回归的结果是稳健的。 2.稳健性检验 为进一步验证基准模型分析结果的可靠性,进行以下稳健性检验: 一是考虑到变量测量可能存在误差,通过替换核心解释变量和被解释变量进行稳健性检验。参考章丹等(2022)的研究[38],采用农户的“耕地地块数”作为“耕地细碎化”的替代变量,并将农户的耕地总面积纳入控制变量,重新进行模型检验,回归结果见表3的(1)列,“耕地地块数”对“种植业收入”的估计系数依然在1%的水平上显著为负。由于种植主导型农户家庭的收入主要来源于农业经营,采用农户的“总收入”作为“种植业收入”的替代变量,重新进行模型检验,回归结果见表3的(2)列,“耕地细碎化”对“总收入”的估计系数还是在1%的水平上显著为负。上述检验结果进一步表明本文基准模型的分析结果具有稳健性。 二是采用工具变量法缓解模型可能存在的反向因果关系等内生性问题。借鉴叶子等(2021)的做法[39],选取“村庄内除样本农户外其他农户亩均地块数的均值”作为“耕地细碎化”的工具变量(IV1)。从工具变量的相关性看,农户层面耕地细碎化程度与村庄层面的耕地细碎化程度高度正相关;从工具变量的外生性看,村庄其他农户的耕地细碎化程度较难直接影响样本农户的种植业收入。同时,本文采用Lewbel(2012)提出的基于异方差构造工具变量的方法[40],即当内生变量对模型内其他外生变量回归后的残差具有异方差性时,可以用该残差和去中心化的外生变量的交乘项来构建工具变量(IV2)。Breusch-pagan异方差检验结果显示,P值为0.000,表明内生变量对模型中外生变量的回归残差存在异方差性,满足Lewbel方法使用的前提条件。两种工具变量法的第二阶段回归结果分别见表3的(3)(4)列,LM检验统计量均在1%的水平上显著,拒绝工具变量识别不足的原假设;Cragg-Donald Wald F统计量均在10%的水平上显著高于其临界值,拒绝弱工具变量的原假设;Hansen J检验的P值为0.318,接受过度识别检验的原假设,即工具变量是外生的。同时,工具变量拟合的“耕地细碎化”对“种植业收入”回归系数依然在1%的水平上显著为负,表明在缓解模型内生性问题后,耕地细碎化会抑制农户种植业收入增长的结论依然成立。 3.调节效应检验 调节效应模型的检验结果见表4。从家庭农作物种植结构的调节效应来看,“耕地细碎化”对“种植业收入”的回归系数显著为负,而“家庭种植结构”和“耕地细碎化×家庭种植结构”对“种植业收入”的回归系数均显著为正,表明农户种植结构的“非粮化”促进了其种植业收入增长,并弱化了耕地细碎化对种植业收入增长的抑制作用,假说H2得到验证。上述结果表明,农户种植结构的“非粮化”不仅促进了其种植业收入增长,还能在一定程度上缓解耕地细碎化对其种植业收入的负面影响。然而,值得注意的是,种植结构的过度“非粮化”会影响到区域乃至国家的粮食安全。“非粮化”之所以有利于农户的收入增长,粮食种植的比较收益较低是重要的原因,因此,应进一步完善粮食生产补贴政策和机制,推动农业保险“扩面、提标、增品”,有效保障种粮农民的权益,切实提高农户种粮的经济效益,以防止耕地过度“非粮化”。 从村庄耕地流转市场发育的调节作用来看,“耕地细碎化”对“种植业收入”的回归系数显著为负,而“村庄耕地流转率”和“耕地细碎化×村庄耕地流转率”对“种植业收入”的回归系数均显著为正,表明村庄耕地流转市场发育程度的提高促进了农户种植业收入增长,并弱化了耕地细碎化对农户种植业收入增长的抑制作用,假说H3得到验证。上述结果表明,耕地流转市场的不断发育和完善是保障农民收入稳定增长的“压舱石”(姚志 等,2022)[41]。近年来,农村承包地“三权分置”制度体系不断完善,不仅强化了对农户合法土地权益的保护,也促进了土地资源优化配置,为农业增效、农民增收和乡村振兴提供坚实的土地制度保障。 五、进一步的研究:异质性分析 耕地细碎化对农户种植业收入的影响需要通过农户具体的生产经营活动来实现,因而不同的种植行为、劳动投入以及耕地形态和质量等都可能带来不同的结果。对此,本文从化肥施用强度、家庭老龄化程度和村庄地貌3个维度进行耕地细碎化影响农户种植业收入的异质性分析。 当前我国农业生产的化肥施用强度较高,深入探究农户使用化肥的影响因素和收入效应有助于促进农业绿色可持续发展(高晶晶 等,2019)[42]。借鉴郑淋议等(2021)的方法[43],采用亩均化肥费用的自然对数值来衡量农户的化肥施用强度,并根据其中位数将样本农户划分为“化肥施用强度低”和“化肥施用强度高”两组,分别进行基准模型检验,回归结果见表5的(1)(2)列。耕地细碎化对两组农户的种植业收入均具有显著的负向影响,其中“化肥施用强度高”组的系数绝对值较大且通过了组间系数差异性检验,表明相比化肥施用强度较低的农户,耕地细碎化对化肥施用强度较高农户种植业收入的抑制作用更强。可能的原因是:作为一种物化的技术形式,化肥不仅具有劳动替代功能,还会对耕地土壤质量产生影响,科学适量施用化肥能促进农作物增产,但过量的化肥施用会导致土壤肥力下降,进而降低农户的种植业收入(Yu et al.,2023)[44];耕地细碎化导致的劳动力短缺、机械作业受到约束等问题会促使农户增施化肥并采用多量少次的施肥方式,这将导致农户的化肥施用强度越高,化肥施用的科学性往往越低,从而耕地细碎化会对农户种植业收入产生更大的抑制作用。 目前,我国已接近深度老龄化社会(封进 等,2023)[45],人口老龄化不仅仅意味着老年人口的比重和规模不断增大,同时也意味着高年龄劳动力人口比重和规模不断上升。本文采用60岁以上人口 六、结论与政策启示 推进农村土地适度规模经营是中国农业现代化的必由之路,促进农民持续增收是实现共同富裕的客观要求。在家庭经营条件下,耕地细碎化使农户需要在不同地方的不同规模地块上进行作物种植,这种劳动的分散化减少了农户的有效劳动时间,并阻碍了机械化作业的开展,不利于农户种植业增产增收。本文采用“全国农村固定观察点调查”2009—2020年的数据,以种植主导型农户为研究样本,考察耕地细碎化对农户种植业收入的影响,分析结果表明:耕地细碎化程度提高对农户种植业收入具有显著的负向影响,这种负向影响在化肥施用强度较高的农户、老龄化程度较高的农户、丘陵山区的农户中更强,家庭种植结构“非粮化”和村庄耕地流转市场发育可以显著削弱耕地细碎化对农户种植业收入的抑制作用。 基于上述研究结论,本文提出以下政策启示:一是进一步完善耕地流转市场,促进耕地高效流转,并积极开展土地细碎化整治。一方面,各地应促进耕地流转市场发育,鼓励耕地的集中连片和适度规模经营,实现农业生产的集约化、机械化、专业化,推动农业现代化发展;另一方面,各级政府应在充分尊重农民意愿的基础上,兼顾区位因素和经济条件,综合采用诸如农地平整、产权互换、地块归并等土地整治手段,降低耕地细碎化程度,提升农业生产效率,进而有效提高种植户的农业经营收入。二是提高粮食生产的比较收益,防止耕地过度“非粮化”。本文分析表明,农作物种植结构“非粮化”有利于农户的种植业收入增长,作为理性的经济人,农户会采取“非粮化”策略,但这会对国家宏观层面的粮食安全带来挑战。 当前,我国粮食安全面临的风险挑战复杂艰巨(秦中春,2022)[48],各地应健全农民种粮的收益保障机制,适当提高稻谷、小麦等主粮的最低收购价,有效提升完全成本保险和种植收入保险在粮食主产区的覆盖率,稳定农民种粮的信心,激发农户进行粮食生产的内生动力,从而有效防止耕地过度“非粮化”。三是推动化肥农药使用的减量增效,实现现代农业发展的绿色转型。本文研究发现,过量化肥施用会加剧耕地细碎化对农户种植业收入的负面影响。因此,迫切需要深入开展化肥农药减量增效工作,集成推广绿肥种植、秸秆还田、增施有机肥、土壤改良等先进绿色技术,提高农户使用化肥农药的科学性和有效性,推动形成绿色兴农格局。此外,针对农村劳动力老龄化问题,应大力发展代耕代种、代管代收、土地托管等农业社会化服务,通过创新服务模式、拓展服务领域、整合服务资源、增强服务能力等缓解劳动力老龄化对农业增产增收的负面作用;针对丘陵山区的耕地细碎化问题,除了促进耕地流转和开展土地整治外,还应积极开发和推广适用于山地种植的劳动节约技术,以减轻地形条件对农业生产的不利影响。 参考文献: [1]KNIGHT J,DENG Q,LI S. The puzzle of migrant labor shortage and rural labor surplus in China[J]. China Economic Review, 2011,22(4):585-600. [2] LIU J,CHEN H,HOU X,et al. Time to adopt a context-specific and market-based compensation scheme for a new round of the grain for green program[J]. Land Use Policy,2021,108,105675. [3] 李功奎,钟甫宁.农地细碎化、劳动力利用与农民收入——基于江苏省经济欠发达地区的实证研究[J].中国农村经济,2006(4):42-48. [4] 许庆,田士超,邵挺,等.土地细碎化与农民收入:来自中国的实证研究[J].农业技术经济,2007(6):67-72. [5] 许庆,田士超,徐志刚,等.农地制度、土地细碎化与农民收入不平等[J].经济研究,2008(2):83-92+105. [6] 彭代彦,吴扬杰.农地集中与农民增收关系的实证检验[J].中国农村经济,2009(4):17-22. [7] 郑旭媛,徐志刚.资源禀赋约束、要素替代与诱致性技术变迁——以中国粮食生产的机械化为例[J].经济学(季刊),2017,16(1):45-66. [8] 张瑞娟,高鸣.新技术采纳行为与技术效率差异——基于小农户与种粮大户的比较[J].中国农村经济,2018(5):84-97. [9] ZHANG D J,YANG W J,KANG D R,et al. Spatial-temporal characteristics and policy implication for non-grain production of cultivated land in Guanzhong region[J]. Land Use Policy,2023,125,10646. [10]王海娟,胡守庚.自主治理:一种中国农地细碎化治理模式[J].中国土地科学,2019,33(7):40-47. [11]孙新华,宋梦霜.土地细碎化的治理机制及其融合[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2021,21(1):80-88. [12]刘新卫,赵崔莉.农村土地整治的工程化及其成因[J].中国农村经济,2017(7):15-28. [13]梁伟.农地细碎化的协同治理模式——以皖南繁昌区为例[J].中国土地科学,2022,36(10):100-108. [14]刘涛,曲福田,金晶,等.土地细碎化、土地流转对农户土地利用效率的影响[J].资源科学,2008(10):1511-1516. [15]黄祖辉,王建英,陈志钢.非农就业、土地流转与土地细碎化对稻农技术效率的影响[J].中国农村经济,2014(11):4-16. [16]郜亮亮,纪月清.中国城乡转型中的农村土地集体产权与流转配置效率[J].中国农村经济,2022(10):24-40. [17]郭凯明,王钰冰,颜色.劳动力市场性别差距、生产结构转型与人口增长转变[J].金融研究,2023(1):21-38. [18]蒋凌霄,安悦,谭雪兰,等.近30年来长株潭地区农作物种植结构演变及优化对策[J].经济地理,2020,40(1):173-180. [19]刘莹,黄季焜.农户多目标种植决策模型与目标权重的估计[J].经济研究,2010,45(1):148-157+160. [20]魏后凯,崔凯.建设农业强国的中国道路:基本逻辑、进程研判与战略支撑[J].中国农村经济,2022(1):2-23. [21]NRIOULA G S,THAPA G B. Impacts and causes of land fragmentation,and lessons learned from land consolidation in South Asia[J]. Land Use Policy,2005,22(4):358-372. [22]高叙文,方师乐,史新杰,等.农地产权稳定性与农地生产率——基于新一轮农地确权的研究[J].中国农村经济,2021(10):24-43. [23]姚洋.中国农地制度:一个分析框架[J].中国社会科学,2000(2):54-65+206. [24]张占录, 张雅婷, 张远索, 等.基于计划行为理论的农户主观认知对土地流转行为影响机制研究[J].中国土地科学,2021,35(4):53-62. [25]BESLEY T. Property rights and investment incentives:theory and microevidence from Ghana[J].Journal of Political Economy,1995,103(5):903-937. [26]杨丹,刘自敏.农户专用性投资、农社关系与合作社增收效应[J].中国农村经济,2017(5):45-57. [27]陈贵富,韩静,韩恺明.城市数字经济发展、技能偏向型技术进步与劳动力不充分就业[J].中国工业经济,2022(8):118-136. [28]谢花林,欧阳振益,陈倩茹.耕地细碎化促进了耕地“非粮化”吗——基于福建丘陵山区农户的微观调查[J].中国土地科学,2022,36(1):47-56. [29]邵晓梅,许月卿.鲁西北地区农户种植业收入驱动因素分析[J].中国农业资源与区划,2005(4):33-38. [30]马铃,万广华.为什么贫困农户种植业收入低下[J].农业技术经济,2012(5):4-13. [31]俞福丽,蒋乃华.健康对农民种植业收入的影响研究——基于中国健康与营养调查数据的实证研究[J].农业经济问题,2015,36(4):66-71+111. [32]王国运,陈波.新一轮农地确权与中国农业增长——基于面板工具变量法的实证研究[J].中国农村经济,2022(12):54-72. [33]郭阳,徐志刚.耕地流转市场发育、资源禀赋与农地规模经营发展[J].中国农村经济,2021(6):60-75. [34]钱文荣,洪甘霖,郑淋议.社会养老保障水平与农地流转市场发育——基于数量和质量的双重视角[J].农业经济问题,2022(8):4-18. [35]仇童伟,罗必良.流转“差序格局”撕裂与农地“非粮化”:基于中国29省调查的证据[J].管理世界,2022,38(9):96-113. [36]ALTONJI J G,ELDER T E,TABER C R. Selection on observed and unobserved variables:assessing the effectiveness of catholic schools[J]. Journal of Political Economy,2005,113(1):151-184. [37]赵佳佳,魏娟,刘天军.数字乡村发展对农民创业的影响及机制研究[J].中国农村经济,2023(5):61-80. [38]章丹,徐志刚,刘家成.外包与流转:作业服务规模化是否延缓农地经营规模化——基于要素约束缓解与地租上涨的视角[J].中国农村观察,2022(2):19-38. [39]叶子,夏显力,陈哲,等.农地确权、农地细碎化与农业生产效率[J].干旱区资源与环境,2021,35(12):30-36. [40]LEWBEL A. Using heteroscedasticity to identify and estimate mismeasured and endogenous regressor models[J]. Journal of Business & Economic Statistics,2012,30(1):67-80. [41]姚志,高鸣.中国农村承包地确权:政策演进、关键问题与产权优化[J].中国软科学,2022(6):72-84. [42]高晶晶,彭超,史清华.中国化肥高用量与小农户的施肥行为研究——基于1995—2016年全国农村固定观察点数据的发现[J].管理世界,2019,35(10):120-132. [43]郑淋议,钱文荣,刘琦,等.新一轮农地确权对耕地生态保护的影响——以化肥、农药施用为例[J].中国农村经济,2021(6):76-93. [44]YU X M,SCHWEIKERT K,LI Y J,et al. Farm size,farmers perceptions and chemical fertilizer overuse in grain production:evidence from maize farmers in northern China[J]. Journal of Environmental Management,2023,325,116347. [45]封进,李雨婷.人口老龄化与企业进入:基于中国地级市的研究[J].世界经济,2023,46(4):170-191. [46]赵雯歆,罗小锋,唐林.劳动力转移对农户粮食绿色生产效率的影响——兼论技术推广的作用[J].资源科学,2023,45(7):1440-1454. [47]葛玉娟,赵宇鸾,任红玉.山区耕地细碎化对不同利用方式农地集约度的影响[J].地球科学进展,2020,35(2):180-188. [48]秦中春.完整、准确和全面保障国家粮食安全[J].重庆理工大学学报(社会科学),2022,36(5):1-8. Impact of Cultivated Land Fragmentation on the Farmers Income from Planting Industry: Moderating Effects of “Non-grain Production” and Transfer Rate of Farmland Abstract: Promoting moderate-scale management of land has been the only way for Chinas agricultural modernization, and promoting the continuous increase of farmers income has been an objective requirement for achieving common prosperity. In July 2023, the Ministry of Agriculture and Rural Affairs issued the Guiding Opinions on Safely Carrying out Pilot Work on Solving the Fragmentation of Contracted Land, which emphasized exploring solutions to cultivated land fragmentation while focusing on the relationship between farmers and land. The Central Rural Work Conference of the same year stressed, “to build a strong nation, we must first strengthen agriculture; only when agriculture is strong can the nation be strong”. Currently, China is in a transitional period from traditional agriculture to modern agriculture, and the planting industry remains the primary livelihood for most farmers. As the backbone of ensuring national food security and promoting rural revitalization, promoting sustained income growth for planting-dominant farm households is an objective requirement for solidly advancing common prosperity. Therefore, in this context, studying the specific impact of cultivated land fragmentation on the income of planting-dominant farmers has become a hot topic for discussion. To this end, this paper constructs an analytical framework and empirically tests the impact of cultivated land fragmentation on the income of planting-oriented farmers based on 12 rounds of panel data from the National Rural Fixed Observation Points from 2009 to 2020. The research findings are as follows: (1) Cultivated land fragmentation significantly reduces the income of farm households engaged in planting. This conclusion still holds even after a series of robustness tests. (2) The results of the moderation effects test show that the “non-grain production” of crop planting and the development of farmland transfer markets can significantly weaken the inhibitory effect of cultivated land fragmentation on the income of farm households engaged in planting. (3) Heterogeneity analysis reveals that the inhibitory effect of cultivated land fragmentation on farmers income is more pronounced in villages with high levels of fertilizer application intensity, aging populations, and located in hilly mountainous areas. Therefore, this paper believes that the problem of fragmented and inefficient use of cultivated land should be solved from the aspects of improving the circulation market of cultivated land, improving the comparative income of grain production, and promoting the reduction and efficiency of chemical fertilizers, so as to promote the development of agricultural modernization and achieve common prosperity. It should be pointed out that with the development of agricultural socialized services, the meaning of cultivated land fragmentation may change. In other words, adopting land trusteeship methods such as “contracting rights remain unchanged and management rights are contiguous” will change the pattern of original property rights fragmentation and reduce the degree of fragmentation of cultivated land. However, this paper is unable to observe and discuss this situation due to data limitations, which is also the deficiency of this paper and the direction of future research extension and deepening. Key words: cultivated land fragmentation; income from planting industry; crop structure; farmland transfer; food security; non-grain production