高中生物学“稳态与平衡”的分析及教学策略

2024-06-25程涛李翔

程涛 李翔

[摘 要]稳态与平衡观是《普通高中生物学课程标准(2017年版)》提出的重要生命观念之一。建立稳态与平衡观,有助于学生认识动态的稳态与相对的平衡。文章具体分析高中生物学教材中的稳态与平衡事实,并提出相应教学策略,旨在帮助学生把握稳态与平衡的实质,树立稳态与平衡观。

[关键词]稳态与平衡观;生命观念;教学策略

[中图分类号] G633.91 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2024)08-0075-04

自《普通高中生物学课程标准(2017年版)》颁布以来,“生命观念”核心素养逐步进入生物学教师的眼帘。生命观念是最基本、最重要的生物学学科核心素养,具体是指对观察到的生命现象及相互关系或特性进行解释后的抽象,是人们经过实证后的观点,是能够理解或解释生物学相关事件和现象的意识、观念和思想方法[1]。稳态与平衡观是生命观念之一。生命系统是具有调节能力的稳态与平衡系统,稳态是动态的,平衡是相对的。生命系统所处的环境是变化的,意味着生命系统的稳态与平衡必然不是静态的、绝对的,只有通过调节才能实现相对稳定与平衡。高中生物学教材从分子、细胞、个体、群体等多个层面向学生展示了生命系统的稳态与平衡。本文具体分析高中生物学教材中的稳态与平衡事实,提出相应的教学策略,帮助学生把握稳态与平衡的实质,树立稳态与平衡观。

一、分子与细胞层面的稳态与平衡

分子与细胞层面的稳态属于微观层次,体现在细胞组成成分的种类及比例、生化反应的速率以及细胞的相关生理过程等。只有当组成细胞的物质维持稳态,才能使细胞的结构与功能维持稳态。

(一)原癌基因与抑癌基因表达的稳态

细胞癌变是细胞不正常的生命历程,除由病毒癌基因造成外,细胞癌基因突变或者异常表达也会导致癌变。原癌基因与抑癌基因是细胞内的两类基因,在正常细胞中原癌基因表达水平低,负责调节细胞周期,控制细胞生长和分裂的进程,发生突变或者过量表达会引起细胞增殖异常、分化失控、走向癌变,转化为癌基因。抑癌基因具有抑制细胞的生长和增殖或者促进细胞凋亡的作用,其突变或者过量表达导致蛋白质失活,也可能引起细胞癌变。在细胞生长、增殖和分化的过程中,原癌基因起正向调节作用,而抑癌基因起负向调节作用,二者相互制约,维持细胞相对稳定的正常生命历程,若任何一方发生突变,则会打破原有的平衡,使细胞偏离正常的生命活动轨道,走向癌变。

(二)激素分泌的稳态

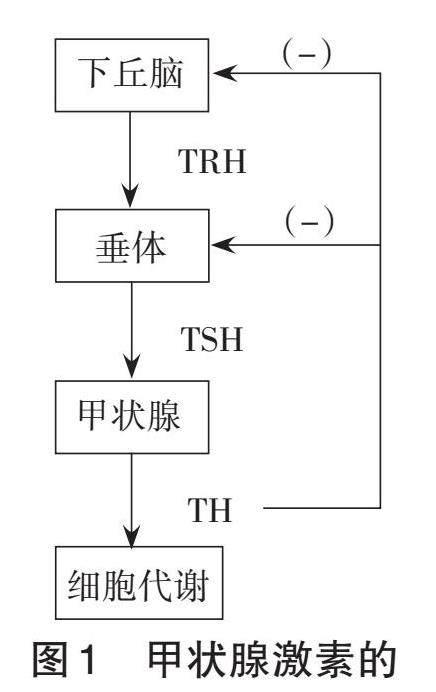

激素是人和动物体内起调节作用的一类有机物,当其作用于靶细胞并发挥作用后会被降解,但含量保持相对稳定,原因在于机体可以源源不断地分泌。此外,部分激素存在分级调节和反馈调节,如图1所示为甲状腺激素的分级调节和反馈调节。外界一些因素(如寒冷、紧张等)会刺激机体产生神经冲动并传到下丘脑,刺激其分泌TRH(促甲状腺激素释放激素),TRH运输到并作用于垂体,促进垂体分泌TSH(促甲状腺激素)并作用于甲状腺,促使甲状腺分泌TH(甲状腺激素),这属于分级调节[2]。当TH含量升高到一定值时,会抑制下丘脑和垂体分泌TRH和TSH,这属于反馈调节。通过分级调节和反馈调节可维持甲状腺激素含量的稳态。机体除甲状腺激素存在“下丘脑—垂体—甲状腺轴”这样的分级调节外,还存在“下丘脑—垂体—肾上腺皮质(性腺)轴”等,同甲状腺激素一样,其含量也维持稳态[3]。

(三)细胞分裂与分化的稳态

多细胞生物体的生长发育离不开细胞的分裂与分化。细胞分裂增加细胞数量,是器官生长发育的基础。细胞分化增加细胞种类,产生具有特定功能的特化细胞。多细胞动物存在细胞周期调节因子(如CDK抑制蛋白、有丝分裂激酶等)用以调节细胞的分裂与分化,而多细胞植物则通过激素调节细胞的分裂与分化,如在植物组织培养,生长素比例高促进生根,细胞分裂素比例高促进发芽,通过调节生长素和细胞分裂素的比例诱导植物的生根发芽。因此,细胞分裂与分化的协调是产生不同功能组织与器官的基础。细胞分裂与分化维持稳态是个体保持正常生命活动的基础。

二、个体层面的稳态与平衡

人和动物的稳态包括血压、心率的稳态,渗透压的稳态以及体温、血糖等的稳态,这些稳态是通过“神经—体液—免疫调节”网络实现的。

(一)体温的稳态

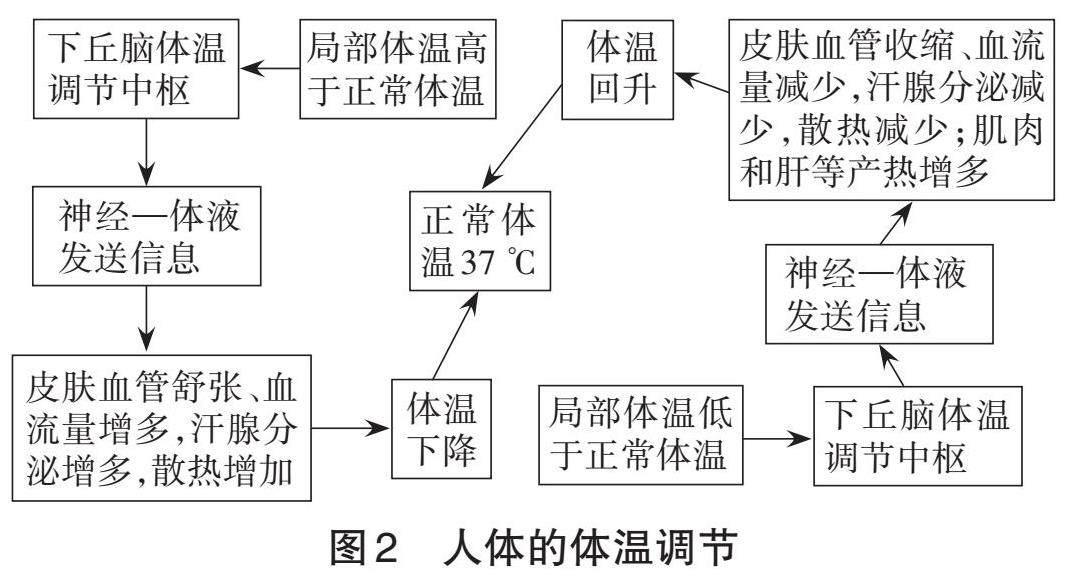

正常情况下,不同性别、不同年龄的人的体温维持在37 ℃左右,虽然外界温度一日24小时、一年四季变化较大,但正常人的体温始终维持相对稳定,变化不大,这是通过神经—体液调节实现的,如图2所示。当外界温度高于(低于)人体体温时,会刺激皮肤中相应的感受器使其兴奋,产生神经冲动传递到下丘脑体温调节中枢,中枢经过分析、处理,通过传出神经使相应效应器作出反应,导致产热量和散热量平衡,体温恢复。除神经调节外,机体还可以通过体液调节实现散热量和产热量平衡,如寒冷时,甲状腺激素和肾上腺素分泌增多,促进代谢增加产热。

(二)渗透压的稳态

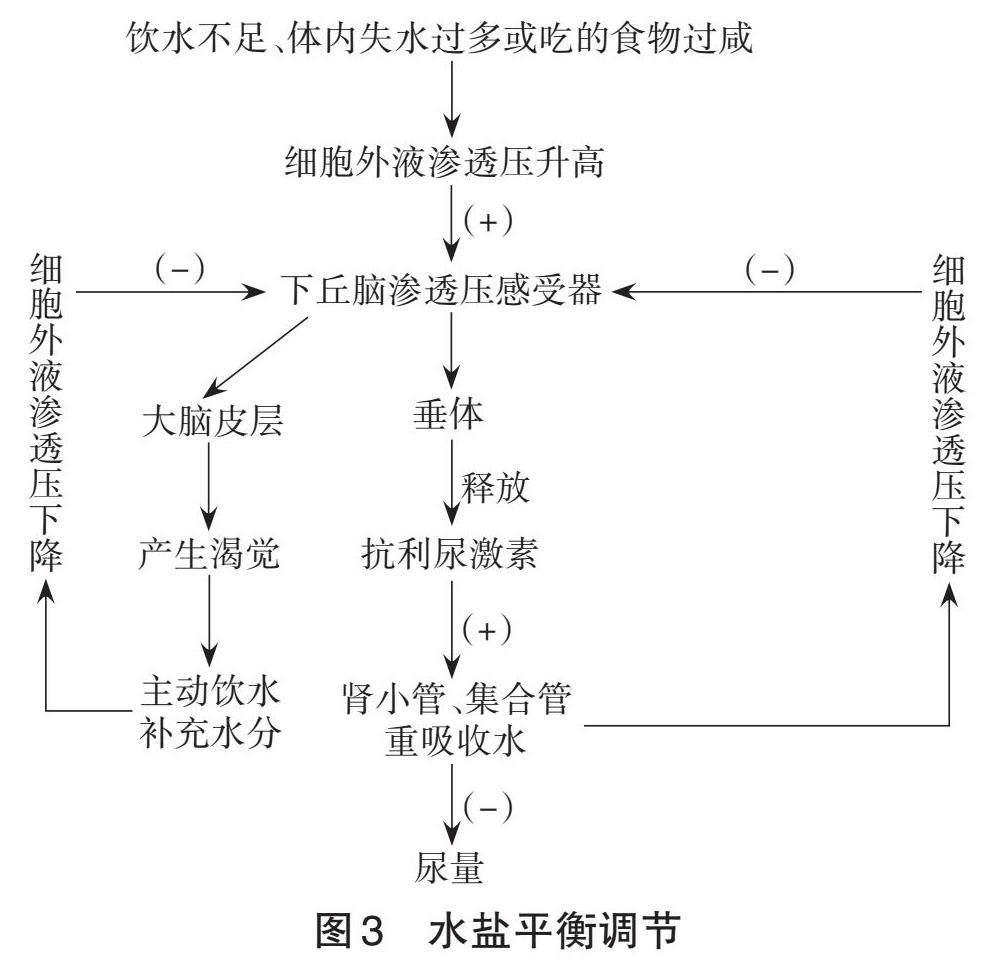

渗透压是内环境的理化性质之一,是指溶液中溶质微粒对水的吸引力,这里的溶质微粒主要是指无机盐。溶质微粒的数量和水含量的关系综合影响渗透压的大小。人和动物通过排尿、排汗、排便的方式排出体内的水和无机盐,此外还可以通过呼气排出水分,而排尿是排出水和无机盐最主要的方式。机体通过调节排尿量来维持体内水和无机盐的平衡,从而维持渗透压的稳态。外界环境会影响内环境渗透压的大小,当渗透压偏离稳态时,机体通过调节代谢恢复平衡。如图3所示,饮食过咸、饮水不足或运动失水过多导致渗透压升高,抗利尿激素分泌增加,促进肾小管和集合管重吸收水,使得尿量减少降低渗透压恢复稳态[4]。此外,醛固酮激素有吸钠排钾保水的作用,维持钠钾平衡和水平衡。可见,通过神经系统和内分泌系统调节尿量和尿成分可以维持渗透压稳态。

除神经调节和体液调节外,免疫调节对于维持人和动物的稳态与平衡也发挥着重要的作用。免疫系统具有防御、自稳、监视的功能。外来病原体的入侵以及自身衰老、病变甚至癌变的细胞会影响机体的稳态,而免疫系统时刻监视机体,及时发现抗原并清除,对于维持机体稳态必不可少。

三、群体层面的稳态与平衡

群体层面的稳态与平衡主要体现在种群环境容纳量即K值的相对稳定,群落演替到稳定阶段后的丰富度、种间关系以及空间结构等的相对稳定,生态系统的结构(组成成分、营养结构)、生物与环境的关系等的相对稳定。

(一)种群K值的稳态

理想条件下,种群数量呈现“J”形增长,没有最大值。但在自然条件下,由于环境阻力的存在,种群数量不可能无限增长,因此呈现“S”形增长。“S”形增长曲线向我们揭示了种群数量会最终稳定在某一个值附近,这个值称为环境容纳量,又称为K值。K值是指一定环境条件下所能维持的种群最大数量,不是一成不变的,当环境条件变化时,K值会发生改变,如图4中的曲线Ⅰ,当环境阻力减小时K值会增大,反之如曲线Ⅱ会减小,甚至当环境发生剧烈变化时种群数量会如曲线Ⅲ急剧下降最后为零。由此可见,K值是相对稳定平衡的,在原有平衡被破坏后也可以达到新的平衡。

(二)群落的稳态

群落是多个种群的集合体,这些种群间有交流,有联系。群落不是一成不变的,而是随时间推移发生演替的。群落演替多数呈现正方向,即物种丰富度逐渐增加,种间关系逐渐复杂,群落结构也逐渐复杂。当群落演替到稳定阶段时,群落的物种丰富度、种间关系、空间结构都会维持稳态。如种间关系包括捕食、竞争、互利共生、原始合作、寄生等,是经过长期自然选择而形成的,通常具有不可逆性。群落的空间结构与生物特点、环境情况有关联,如森林阶段,自下而上依次为“地衣—草本—灌木—乔木”,这种稳态充分利用了各种环境资源。

(三)生态系统的稳态

生态系统是由生物和环境相互联系形成的整体,一个生态系统其结构与功能是保持相对稳定的。生态系统结构的稳定性,一是体现在生态系统的各种组成成分的种类和数量比例保持相对稳定上,二是体现在营养结构(食物链和食物网)保持稳态上。生态系统功能的稳定性体现在生态系统的生产、消费、分解是稳定正常进行的,从而保证了物质总在循环,能量总在流动,信息不断传递,个体持续发展和更新。此外,生态系统的收支也是相对稳定的,一定时间内生产者所制造的供给其他生物利用的有机物总量是相对稳定的。

生态系统之所以保持稳态,是因为具有自我调节的能力,如当河流受到轻度污染时能通过自身的物理沉降、化学降解和微生物分解消除污染,从而保持稳态。生态系统的自我调节能力和生态系统的组成成分种类、营养结构的复杂程度有关,种类越多,结构越复杂,自我调节能力越强,抵抗力稳定性越高[5]。当然,任何一个生态系统的自我调节能力都是有限的,当外界干扰程度高于自我调节能力时,其稳定性就会遭到破坏,但生态系统具有恢复力稳定性,经过一定时间后可达到新的稳态。

四、“稳态与平衡”的教学策略

高中生物学教材中的稳态与平衡事实渗透到各个章节,既有微观也有宏观,根据不同的教学内容和教学目标,可以采取不同的教学策略。下面笔者提供三个常见的教学策略。

(一)情境教学法

在平时的教学中,教师可以采用情境教学法,给学生创设真实情境,让学生在真实情境中发现稳态与平衡事实,树立稳态与平衡观。

例如,在“甲状腺激素的分级调节”的教学中,教师可创设问题情境:寒冷条件下,甲状腺激素分泌会增加吗?如果会,它会一直增加吗?对于第一个问题,教师可以给学生提供不同环境温度下人体甲状腺激素的含量数据。对于第二个问题,教师可以给学生提供有关呆小症和甲亢患者的资料。学生通过对真实情境中的问题的分析与思考,认识到人体甲状腺激素含量会发生变化,如果过少或过多,就会出现相应的病症,从而认识到正常人体甲状腺激素含量是维持相对稳定的,寒冷条件下也不会一直增加。

(二)概念图教学

概念图展示的是各个概念之间的关系,在教学中教师可帮助学生理解零散的概念,再将零散的概念整合起来,建立概念图,引导学生了解稳态与平衡事实,树立稳态与平衡观。

例如,在“内环境的稳态”的教学中,教师可先让学生理解内环境、渗透压、酸碱度、温度等概念,再让学生认识到内环境的化学成分和理化性质保持稳态,最后让学生理解内环境稳态是各器官、系统协调活动实现的,从而构建有关概念图(如图5)。

概念图的绘制既可以针对某一章节,也可以针对多个章节。教师可以通过绘制从分子到细胞到器官(系统)再到个体最后到群体的概念图,让学生认识到从微观层面到宏观层面均存在稳态与平衡,从而树立稳态与平衡观。

(三)实践活动教学

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”理论教学有时候缺乏一定的说服力,而实践教学往往更加具有说服力。在教学中,教师可设计实践活动,组织学生进行实践探究,让学生认识到生命活动中的稳态与平衡,帮助学生树立稳态与平衡观。

例如,在“内环境的稳态”的教学中,教师可以给学生布置测量体温的任务,让学生以自己和家人作为研究对象,测量自己和家人一日内的体温变化。又如在“血糖平衡调节”的教学中,教师可以将学生进行分组,将各个小组分派到不同的医疗机构收集有关血糖的数据。再如在“种群数量”的教学中,教师可以安排暑假实践活动任务,由学生自我分组、选择调查对象、设计调查方案并进行调查。实践活动教学能让学生真正认识到无论是分子与细胞水平还是个人与群体水平,都存在稳态与平衡,提高了学生的科学探究能力,增强了学生学习生物学的兴趣。

通过分析发现,高中生物学教材中存在很多稳态与平衡事实,既有微观层面也有宏观层面,各个层面的稳态既有各自独特的特点又彼此相互联系。微观层面的稳态是宏观层面的稳态的基础,宏观层面的稳态体现微观层面的稳态。例如,内环境的组成成分稳态是理化性质稳态的基础,细胞的结构与功能稳态是个体稳态的基础。种群数量保持稳态有利于维持稳定的种间关系,而种间关系在维持种群数量稳态上又有一定的作用。可见,种群稳态又是群落稳态乃至生态系统稳态的基础。由于环境条件的不断变化以及自身发展的需要,稳态与平衡永远是动态的、相对的,是在一定范围内波动的,是可以调节的,当现有的稳态遭到破坏,则可以通过调节达到新的稳态,维持新的平衡。在高中生物学教学中,教师需要根据不同的教学内容与目标,结合实际教学条件,采用不同的教学策略进行教学,让学生了解教材中的稳态与平衡事实,树立稳态与平衡观,并学会运用稳态与平衡观去解释、分析生命现象,解决生物学问题,真正理解生命的本质,从而能够尊重生命、热爱生命。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中生物学课程标准:2017年版[M].北京:人民教育出版社,2018.

[2][3][4] 朱正威,赵占良.普通高中教科书 生物学 选择性必修1 稳态与调节[M].北京:人民教育出版社,2020.

[5] 李振海,李品.高中生物学教学中稳态与平衡观的培养策略[J].中学生物教学,2019(合刊1):15-18.

(责任编辑 黄春香)