深度学习助力学生物理观念的形成

2024-06-25戴林诗须萍

戴林诗 须萍

[摘 要]物理观念是物理学科核心素养之一。深度学习是一种触及学科知识内核的学习,有助于学生理解知识、联系知识和运用知识,对培养学生的物理观念具有重要作用。文章基于评判学生是否形成物理观念的标准,针对学生各个认知领域的学习问题,采用合适的促进学生深度学习的教学策略,助推学生物理观念的形成。

[关键词]深度学习;物理观念;库仑定律

[中图分类号] G633.7 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2024)08-0046-04

物理观念是物理学科核心素养之一,是其他物理学科核心素养形成和发展的基础。深度学习是一种触及学科知识内核的学习,有利于学生物理观念的形成[1]。然而在实际教学中,部分学生的学习仍旧停留于物理概念的表层,这就造成学生知识零散、不成体系,无法灵活运用知识解决问题,而物理观念也得不到发展。为解决这个问题,笔者对深度学习进行探索,试图从中找到可以帮助学生形成物理观念的实践策略和路径。

评判学生是否形成物理观念的标准在于学生能否主动运用物理观念对物理现象进行解释;学生在分析和解决问题时,能否正确提取物理课程学习的、在其头脑中形成的物理概念和知识体系,并在物理观念的指导下正确和创造性地使用[2]。本文基于评判学生是否形成物理观念的标准,针对学生各个认知领域的学习问题,采用合适的促进学生深度学习的策略,助推学生物理观念的形成。

一、深度学习的内涵

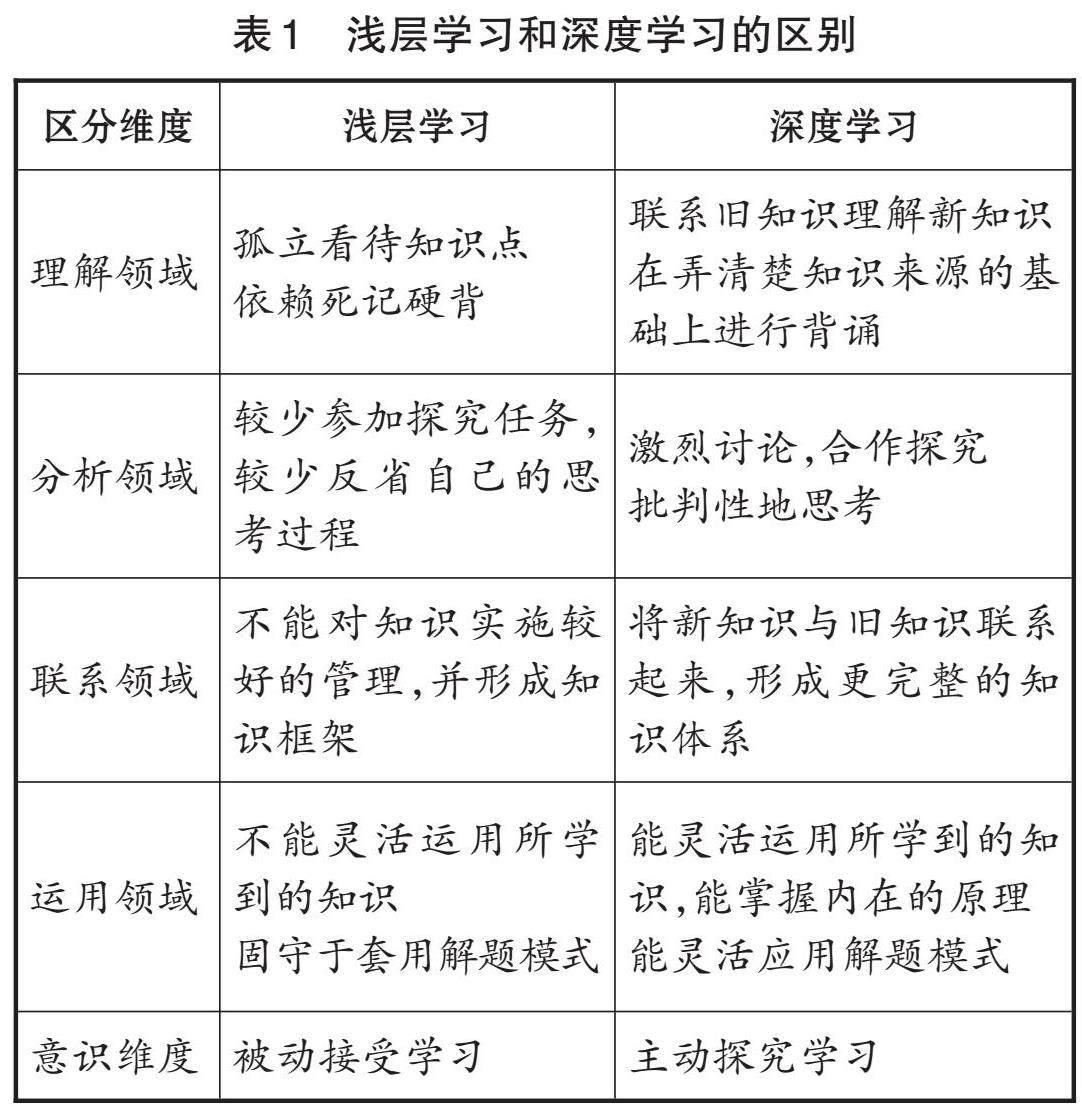

教育心理学家马顿和塞尔乔在批判浅层学习的基础上提出了“深度学习”概念[3],这意味着“深度学习”开始应用于教育学领域。之后,我国教育学也引入了“深度学习”。何玲和黎加厚将深度学习界定为“在理解学习的基础上,学习者能够批判性地学习新的思想和事实,并将它们融入原有的认知结构中,能够在众多思想间进行联系,并能够将已有的知识迁移到新的情境中,作出决策和解决问题的学习”[4]。综上可知,相较于机械式的、非批判性的浅层学习,有意义的、富有批判性的深度学习更有价值。只有进行深度学习,学生才能够在理解领域、分析领域、联系领域、运用领域等认知领域中实现由浅入深的思维过渡。例如理解领域,浅层学习要求学生死记硬背知识,这样的浅层学习效果远不如深度学习。通过深度学习,学生可以加深对概念的记忆。浅层学习和深度学习的区别如表 1所示。

基于深度学习的优势,将深度学习应用于物理教学,可以解决学生学习物理只停留于概念表层的问题,提升学生运用物理知识解决问题的能力,促进学生物理观念的形成。

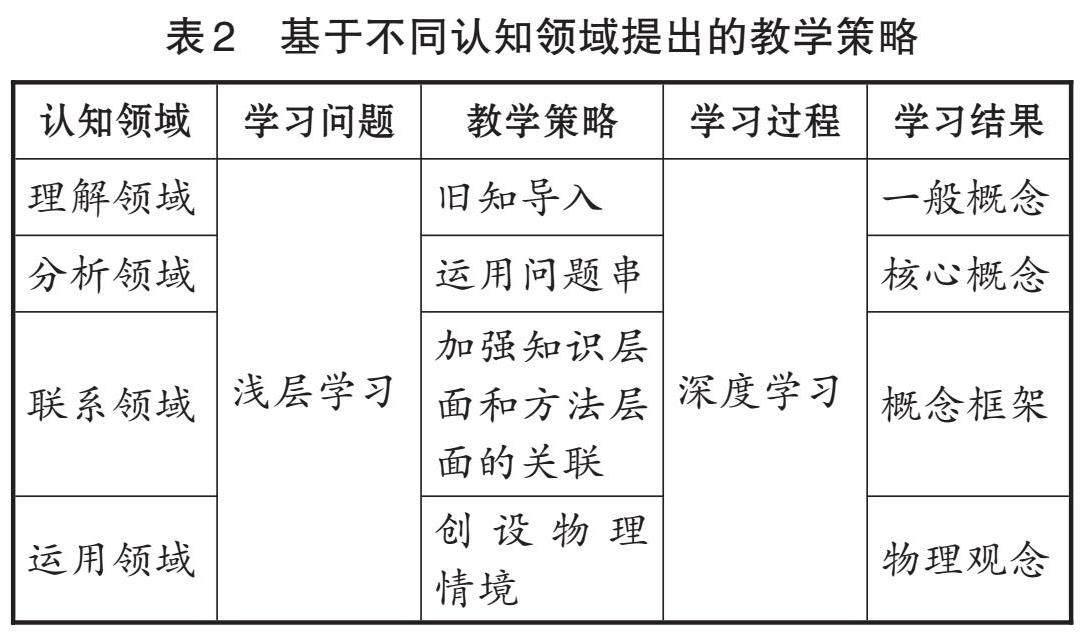

二、助力学生形成物理观念的教学策略

基于评判学生是否形成物理观念的标准,如果教师运用的教学策略能帮助学生逐一解决每个认知领域内的学习问题,促进学生深度学习,那么便可助力学生物理观念的形成。例如,对于理解领域,针对学生存在的“孤立看待知识点,依赖死记硬背”的学习问题,教师可以提出“旧知导入”的教学策略,引导学生联系旧知识理解新知识,在弄清楚知识来源的基础上进行背诵,进而促进学生学会物理一般概念。以此类推,学生从掌握一般概念,到掌握核心概念,再到建立概念框架,最终形成物理观念。具体内容如表 2所示。

(一)旧知导入助力学生学会一般概念

教育心理学家奥苏贝尔曾经说过:“假如让我把全部教育心理学仅仅归结为一句原理的话,那么,我将一言以蔽之:影响学习的唯一最重要的因素,就是学生已经知道了什么,要探明这一点,并应据此进行教学。”[5]深度学习理论也指出,旧知识的再现有助于加快有潜在联系的新知识的学习进程。因此,教师可以将旧知识作为新知识教学的支点。

以人教版高中物理必修第三册第九章第2节“库仑定律”中“点电荷”的概念教学为例。在进行“电荷间作用力的定性分析”时,学生已经形成一种认知:带电体的形状、大小及电荷分布状况会影响电荷间作用力的大小。在此基础上,教师与学生共同探讨。教师首先引导学生联想力学上类似的情况:物体形状各异、质量分布不均匀,为了便于简单描述物体的运动和受力情况,物理学引入了“质点”的概念;其次帮助学生理解“模型建构”这一科学研究方法的内涵:突出问题的主要方面,忽略次要因素,从而建立理想化模型;然后肯定此方法的广泛运用;接着留给学生思考的时间,让学生独立思考并提出解决方案;最后自然提出“点电荷”的名称和内涵。至此,学生学会了一般概念“点电荷”的定义和建构的方法。

以“库仑定律”中“电荷间作用力的定量探究”为例。在进行“电荷间作用力的定性分析”时,学生已经知晓:电荷间的作用力与距离有关,并随着距离的增大而减小;电荷间的作用力与电荷量有关,并随着电荷量的增大而增大。在此基础上,教师与学生共同探讨电荷间作用力的定量关系。首先,表明先前定性分析得出的规律具有正确性;其次,引导学生发散思维,联系之前学过的力的相关特征,将其与此规律挂钩;然后肯定学生的猜想并鼓励学生依据万有引力的表达式写出电荷间作用力的表达式;最后加以概括和总结,为后面的实验验证做好铺垫。至此,学生对一般概念“电荷间的作用力”的来源和数学表达式有了深刻的理解。

(二)运用问题串助力学生掌握核心概念

核心概念被艾里克森定义为居于学科中心,具有超越课堂之外的持久价值和迁移价值的关键性概念、原理或方法[6]。核心概念可连接几节课或几个章节,它如同钥匙一般能打开一般概念间的“隔阂”大门。一般概念是核心概念形成的前提,核心概念则是一般概念的精华浓缩。从一般概念提炼出核心概念是学生形成物理观念的关键环节。深度学习理论表明,在问题串的连续诱导下,学生对知识的形成发展过程进行批判性思考,从而抓住知识的核心与本质。因此,问题串是学生掌握核心概念的有效工具。问题串需要教师进行精心设计,教师在设计问题串时需要遵循由浅入深、由次及主的原则。核心概念是一般概念和概念框架之间的支架与桥梁。问题串的层层递进,使得核心概念既有概括性又有迁移性。

以“库仑定律”为例,在学生学习“电荷”“点电荷”“电荷间的作用力”等一般概念之后,教师要帮助学生对这些一般概念进行整合,从而提炼出核心概念。对此,教师可提出以下问题供学生思考。

1.电荷间作用力的方向怎么看?

2.电荷间作用力的大小用公式又怎么表述?

3.那么电荷间作用力的文字表述是什么?

4.又为何要定义“点电荷”的概念?

5.所以电荷间作用力定义的适用条件是什么?

6.最终电荷间作用力的完整表述是什么?

问题1和问题2最为基础,其目的在于激活学生上节课所学的知识和强调本节课所学的知识。从问题3开始,步步设套:电荷间作用力的文字表述是否包括方向和大小?又为何不添加“点电荷”这一前提条件?电荷间作用力的定义的适用条件还有其他吗?所以最后电荷间作用力的完整表述是什么?其中,“又”“那么”“又为何”“所以”“最终”承接词语的出现也会对学生的深度学习起到助力作用。随着6个问题的解决,学生的思维能力得到了螺旋式的提升,最终学生掌握了核心概念“电荷间作用力的完整表述”,即“库仑定律”。

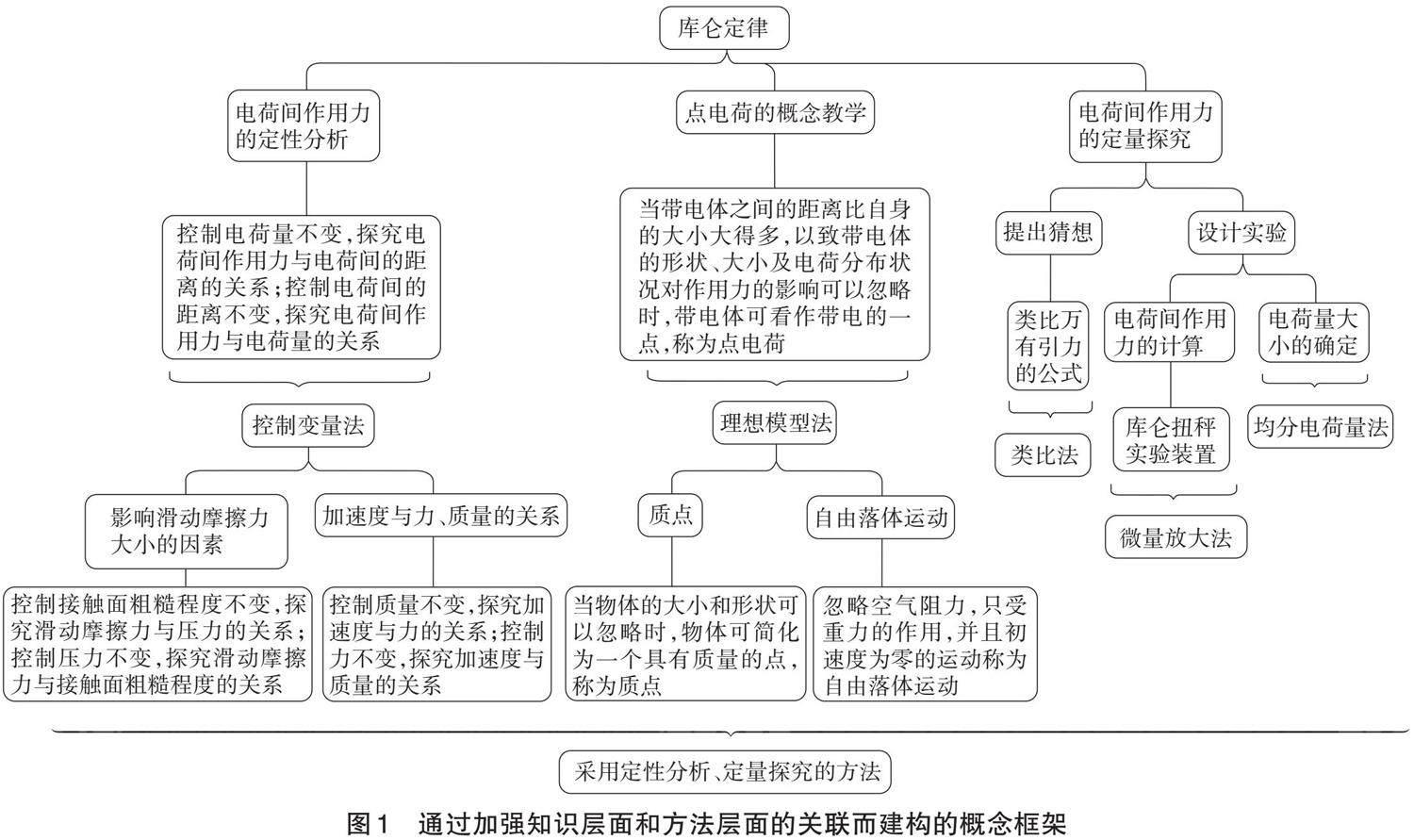

(三)加强知识层面和方法层面的关联,助力学生建构概念框架

概念框架是指以核心概念为中心,梳理关联先前学过的一般概念而形成的一种认知结构。如果说一般概念和核心概念是思维上的纵向深入,那么概念框架就是加以补充的思维上的横向发散,其空间的全面化体现了学生知识的层次性和完整性。核心概念向概念框架过渡是学生形成物理观念必不可少的步骤。核心概念的出现是促进学生知识汇聚的第一步,要想进一步解决学生知识零散化、碎片化的问题还需要搭建概念框架。概念框架将孤立的知识联结起来,引导学生将知识进行有效整合并存储于脑海中,不仅有利于学生进行有意义的知识建构,还有利于学生对知识的提取、迁移和应用[7]。深度学习理论指出,教师要给予学生知识与方法迁移的充分机会。因此,概念框架的构成不仅需要知识层面的关联,更需要方法层面的关联。教师应加强知识层面和方法层面的关联,助力学生建构概念框架。

以“库仑定律”为例,在学生经过一系列学习过程并挖掘出核心概念“库仑定律”后,教师引导学生回顾探究过程并建构概念框架。首先,提出问题:在库仑定律的形成过程中涉及哪些知识和方法?这些方法在先前学习过程中是否也遇到过?其次,让学生小组协作与交流讨论。然后,让每组派代表上台展现成果,或是分点式陈述,或是图表式陈述,或是简明扼要地陈述,或是集中阐述。学生的成果汇报形式各异,教师和其他小组成员予以反馈与评价。最后,在学生展示成果的基础上加以汇总和完善。例如,在教学“电荷间作用力的定性分析”时,教师引导学生运用控制变量法,这种方法在先前讨论“影响滑动摩擦力大小的因素”和“加速度与力、质量的关系”时也被运用过,那么学生可通过方法支架将电学中的“电荷间的作用力”与学过的力学知识加以关联,构建更完整的概念框架(如图 1)。

(四)创设物理情境助力学生形成物理观念

新课标提倡“从生活走向物理,从物理走向社会”。物理是一门实践性学科,将知识应用于实际生活才能发挥知识的最大价值,而学生形成物理观念的标志性特征就是能够运用物理知识解决实际问题。深度学习理论指出,真实、具体、富有价值的问题解决情境是学生核心素养形成和发展的重要载体,也为学生的核心素养提供了真实的表现机会[8]。因此,创设物理情境为学生运用知识解决问题从而形成物理观念提供了广阔的空间。“无情境不教学”,教师在教学中要注重所创设物理情境的合理性:物理情境的新颖程度和复杂程度应符合学生的认知水平和教学内容的特点,符合因材施教与循序渐进的原则[9]。

以“库仑定律”为例,生活中的很多活动都与库仑定律有着密切的联系。为了帮助学生理论联系实际,运用库仑定律解决生产生活中的问题,教师创设这样的物理情境:通常一把梳子和衣袖摩擦后所带的电荷量不到百万分之一库仑,但是天空中发生闪电之前,巨大的云层中积累的电荷量可达几百库仑。试问如果梳子和衣袖摩擦后存在2个分别带一千万分之一库仑的点电荷,它们之间的距离为3厘米,求点电荷之间的作用力为多少?如果有3个各自带一千万分之一库仑的点电荷,又该如何求解它们之间的作用力?第一个问题在于帮助学生对“库仑”这个单位有感性的认识,学会简单应用库仑定律的表达式;第二个问题在于帮助学生从力的本质出发掌握计算库仑力的方法,让学生知道“库仑力”与力学上的“重力”“弹力”“摩擦力”并无太大区别,且也遵循“力的合成与分解”等规律。至此,学生学会运用库仑定律去解决实际问题,对运动学和动力学形成了更广泛的认识,自然地形成了更全面的“运动与相互作用观”这一物理观念。

总之,学生从“学会物理知识”转变到“形成物理观念”是一段艰难且漫长的历程。教师可以运用深度学习理论指导教学,帮助学生进行知识的深层整合和灵活运用。首先,通过浅层学习和深度学习的区别去发现无法形成物理观念的问题和障碍。其次,从学生的认知视角出发,采用针对性的教学策略解决问题和消除障碍,助力学生形成物理观念。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 骆波.初中物理深度学习的典型特征及其教学意义[J].中学物理教学参考,2019(9):13-17.

[2] 罗莹.物理核心素养研究:物理知识与物理观念[J].物理教师,2018(6):2-6.

[3] MARTON F,SALJO R.On qualitative difference in learning:outcome and process[J].British Journal of Educational Psychology,1976(1):4-11.

[4] 何玲,黎加厚.促进学生深度学习[J].现代教学,2005(5):29-30.

[5] 葛汉洪.促进观念提升的初中物理课堂教学策略初探:以“运动的相对性”教学为例[J].物理教师,2022(4):38-43.

[6] ERICKSON H L.Stirring the head,heart,and soul:redefining curriculum and instruction[M].Thousand Oaks:Corwin Press,1995.

[7] 安富海.促进深度学习的课堂教学策略研究[J].课程·教材·教法,2014(11):57-62.

[8] 刘月霞,郭华.深度学习:走向核心素养[M].北京:教育科学出版社,2018.

[9] 张玉峰.物理观念发展的关键过程:关联整合、迁移创新[J].物理教师,2023(4):14-18.

(责任编辑 黄春香)