应用型人才培养下理实相融课程体系构建

2024-06-21丁志杰郭雨刘有陆彬

摘 要:为实现应用型人才培养目标、促进学生理论知识学习与实践能力培养相融互促,基于粉体工程与生产实践密切相关的特点,划分课程知识模块,梳理内容组织脉络,构建了理实相融的课程知识体系。应用型高校联盟合作编写了理论教材,校企合作打造配套实验教材。对接毕业需求增加企业实践环节,设置了“实验+项目/专题探究”实验,以“项目或探究”任务驱动式重构理论和实践知识,推进理论和实践的相嵌互融,培养学生的知识综合运用、理论研究及创新能力。

关键词:应用型人才培养;理实相融;校企协作;专业核心能力

中图分类号:G642 ""文献标识码:A ""文章编号:1673-1794(2024)02-0132-05

作者简介:丁志杰,安徽科技学院化学与材料工程学院副教授,研究方向:粉体工程教学与研究;郭雨,刘有,安徽科技学院化学与材料工程学院教师;陆彬,中建材玻璃新材料研究院集团有限公司(安徽 蚌埠 233030)。

基金项目:安徽省一流线下课程“粉体工程基础”(2021xxkc029);安徽科技学院重点教育教学改革研究项目“基于OBE的专业核心课程目标的达成与评价研究——以粉体工程基础为例”(Xj2022155)

收稿日期:2023-08-30

安徽科技学院位于滁州市凤阳县,该地区拥有丰富的石英砂资源,是大、中、小型石英砂企业和玻璃企业的聚集地。近期,滁州市政府规划了光伏产业链,旨在打造“世界光伏之都”,计划让“一粒砂”成就一个千亿级的光伏产业链。作为“地方应用型高水平大学”建设单位,安徽科技学院克服资源限制和传统办学路径的惯性依赖,充分利用所在地区的资源,探索区域人才培养的新途径[1],并深化产教融合,推进校企合作协同育人[2]。打造“下得去、吃得苦、留得住、用得上、干得好”的高素质应用型创新人才培养特色,充分发挥高校服务地方经济和社会发展的基本职能。学校开设的无机非金属材料工程专业,以粉体和玻璃为专业方向,旨在培养具备专业基础理论与工程专业知识,具有从事项目规划与设计、生产加工、研究开发的高素质工程应用型人才[3]。

2010年以来,无机非金属材料工程专业先后成为省级重点建设学科和省级一流专业建设点。伴随专业建设的高质化发展要求,课程建设成为全面提高人才培养质量、扎实推进教学改革的落脚点和基石。“粉体工程基础”课程是无机非金属材料工程专业的核心课程之一,涵盖了材料、力学、机械设备、物理化学、化工基础、工程应用等多个学科领域的内容。该课程旨在培养具备扎实粉体理论基础和技术实践知识的工程应用型人才,这与应用型本科院校的人才培养目标相契合。自课程开设以来,课程组一直致力于课程教学改革和教学方法的创新实践。课程组已经先后获得了两项省级教学改革项目和两项校级教学改革项目,正在进行一项省级一流课程的建设。基于此,课程组合理构建理实相融的课程体系,确保学生掌握粉体工程领域的基础理论,突出培养实践创新和专业核心能力[4],并在优化企业行业专家授课内容、新形态教材编写、实践教学环节设置等方面进行了积极的探索与实践,形成“校企合作、校内和校外结合、课内和课外结合”的培养模式,优化课程体系,促进工程应用型人才培养。

1 系统架构专业知识与能力培养,构建理实相融的课程体系

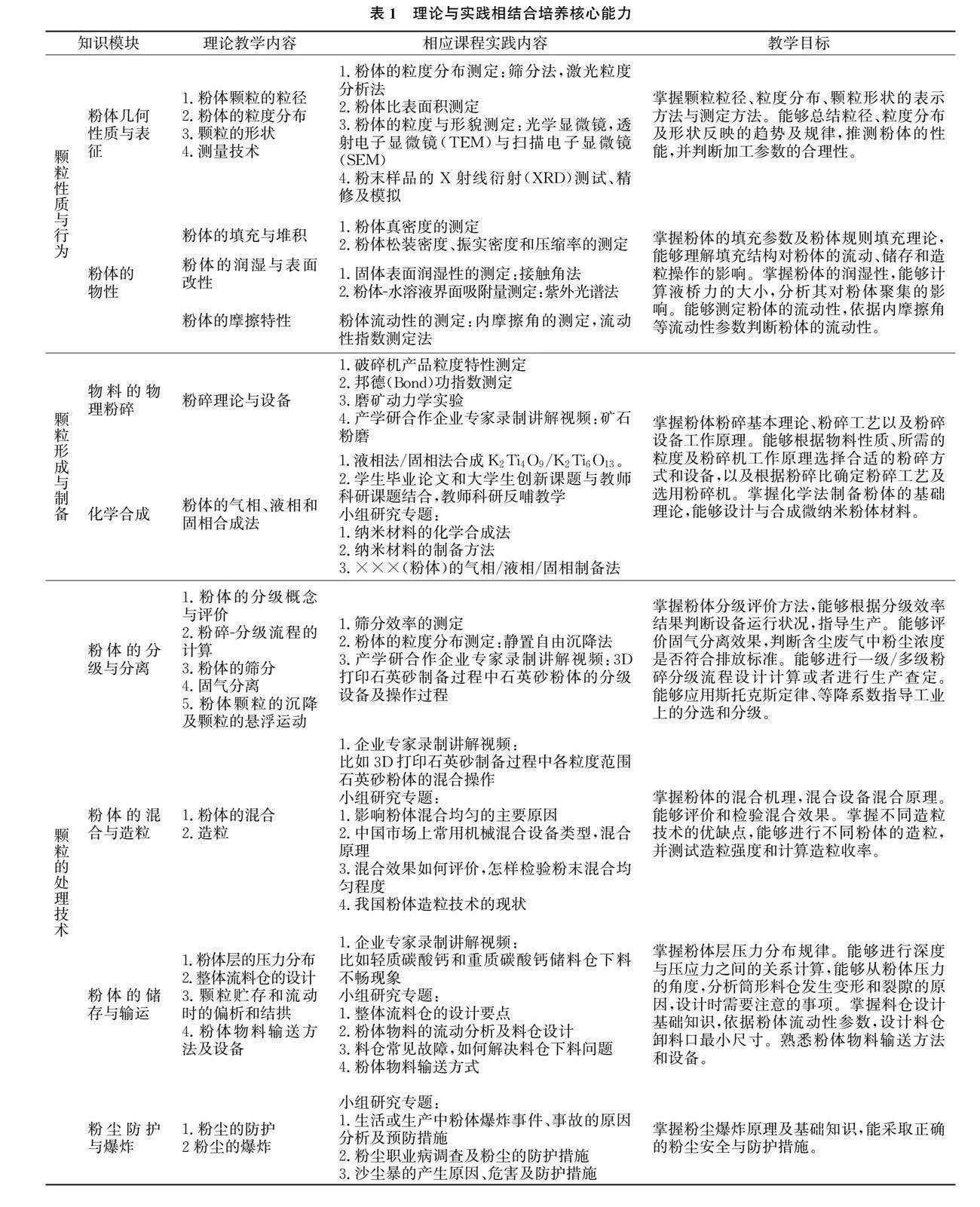

“粉体工程基础”是一门多学科交叉的综合性技术学科,研究粉粒状态下物质的特性及其加工与应用。从粉体科学与粉体过程工程的角度,可把课程内容划分为经典三模块:“颗粒性质与行为”“颗粒形成与制备”“颗粒处理技术”。以粉体单元操作为主线,以粉末几何性能与表征、物体的物性、粉碎与合成、分级与分离、混合与造粒、储存与输送、粉尘防护与爆炸等单元为脉络,将相应单元操作原理、工艺流程、相应设备的工作原理和工程应用贯穿其中[5]。针对课程与生产实际密切相关的特点,课程组整合教学内容,根据理论教学内容设置相应的课程实践,力图实现理论与实践的融合,培养学生扎实的理论基础及专业技能。经典理论辅以新技术和新工艺,激发学生对专业知识学习的兴趣,提高学习的主动性,培养学生的探索精神以及接受新知识、新技能和新事物的能力。理论教学内容与相应的课程实践内容相结合,培养学生的专业核心能力,见表1。

2 设置“实验+项目/专题探究”混合型设计实验,突出核心能力培养

对相关实验的教学方法进行重新设计,采用“实验设计+”的方式开设设计型实验[7],以“项目或探究”任务驱动式重构理论和实践知识。有效解决理论和实践脱节的问题,推进理论和实践的相嵌互融。通过校内培养与企业生产项目实训相结合,寻找校内教学和社会应用的结合点。发挥地方高校对区域经济发展和产业转型升级的支撑作用。

实验1,“粉体粒度及粒度分布的测定-筛分法”实验,对筛析实验进行综合设计,采取“实验设计+项目”的形式。

取产学研合作企业生产的硅砂和3D打印砂为筛析原料,分析两种粉体的粒度分布特点,并根据产品粒度质量标准检验这批物料是否符合出厂要求。要求学生自拟筛析步骤、自选套筛、绘制图表和筛析曲线。

(1)依据原料粒度进行套筛的正确选择是关键实验步骤,要求给出套筛选择的合理方案,尤其是筛孔最大和最小的筛子如何选择。列出样品筛析时应注意的事项。

(2)绘制筛析曲线并分析解释数据的合理性:套筛的数目、筛孔大小选择是否适宜,得到的筛析曲线是否能正确反映粒度分布趋势,求取平均粒径、D10、D90,根据产品粒度质量标准检验这批物料是否符合出厂要求。

(3)以算术坐标法和对数坐标法,双对数坐标法分析绘制粒度分析曲线,是否可用粒度分布方程(正态分布、对数正态分布、Rosin-Rammler分布等)来描述粒度分布的规律,从而建立数学模型。

项目设计不仅能培养学生基本实验技能,还可把粉体粒度分布的知识贯穿起来并且融合其中。同时,项目设计可训练学生的多学科思维,引导学生采用数学工具对结果进行分析归纳,用于解决生产实际问题,培养从事未来工作的能力。

实验2,“测定破碎机的产品粒度组成”实验,采用“实验设计+研究专题”的形式。

引入正交试验法对实验操作条件进行设计,可设计三因素两水平实验,考察给料种类(因素A)、给料粒度组成(因素 B)、排矿口尺寸(因素 C) 三个因素,每个因素考察两个水平,A1(石灰石)、A2(砖) ; B1(粗粒)、B2(细粒)、C1(2mm)、C2(5mm) ,按交叉分组法设计 32 (9) 个实验,各小组分工完成后共享数据。设计3个相关的研究专题,一是根据实验结果分析哪些因素影响破碎效果;二是根据粒度组成特性曲线分析破碎机工作性能,根据破碎产品要求选择和利用实验室破碎机;三是分析预先筛分操作对粉碎比的影响。各小组完成专题研讨上传学习通平台,分析实验数据撰写实验报告。“实验设计+研究专题”使实验和理论有效衔接起来,培养学生的思维能力、动手能力和协作能力,提升学生的综合素质。

实验3,“石英砂矿粉磨速度测定”,采用“研究专题+实验设计”形式,设置相应的研究专题,一是调研提高球磨机磨矿效率的方法有哪些,设计实验证明其中一种方法的可行性。二是设计实验验证磨矿时间和磨矿产物粒度分布之间的关系,调研磨矿时间与细粒级产物增量的关系。三是降低过磨现象可采取哪些有效措施,设计实验证明。各小组同学调研后确定具体的实验步骤和实验操作参数,调研报告和实验步骤发布到学习通平台,实验后共享实验数据完成研究专题研讨和实验报告的撰写。实验可培养学生主动获取知识能力和探索精神,训练知识综合运用、团队协作能力、创新能力等。

实验4,“水滑石的制备”作为实践周的实训开设,采用“研究专题+实验设计+报告撰写”的形式,一是探究水滑石的制备方法有哪些,哪些金属元素可以制备出水滑石。二是调研国内水滑石生产状况,探究不同金属元素制备出的水滑石分别具有什么性质和应用。三是熟悉水滑石的结构表征有哪些手段。各小组同学根据文献调研结果,确定水滑石的组分配比和制备步骤,完成水滑石的制备与结构表征,各小组撰写实验研究报告。这个实训实验,包括文献调研、实验设计、数据分析、报告写作等步骤,需要用到材料分析与测试技术、文献检索与科技论文写作等多方面的知识,可以训练学生知识综合运用能力、表达能力、沟通能力、培养团队协作精神等。

3 编写理论及配套实验教材,注重案例等资源建设

教材是历史积累的经验,负载着知识信息,包含师生所从事的活动。随着科学技术的发展与时代的进步,教学内容需要不断更新,教材也要与时俱进。自2012年课程开设以来,理论课教材先后选用了周仕学主编的《粉体工程导论》(2010.02,第一版)、韩跃新主编的《粉体工程》(2011.12,第一版),陶珍东主编的《粉体工程及设备》(2014.11,第三版),张长森主编的《粉体技术及设备》(2020.9,第二版)。2021年9月,联合安徽省应用型本科高校联盟成员巢湖学院和合肥学院,编写出版了理论教材《粉体工程概论》。教材系统介绍了典型的粉体单元操作基本原理、应用工艺及设备,依据编者在粉体工程教学与科研积累的丰富经验,结合国内外粉体科技的最新进展趋势,强化了微纳米粉体的制备、分散等加工新技术和新工艺方面的内容[6]。

根据表1构建的理论与实践相融合的知识体系模块,编写了相应的实验讲义,以培养学生的基本实验技能,巩固理论并加以应用,注重实验内容与职业标准、实践教学过程与实际生产的有效衔接。校本教材《粉体工程实验实训教程》经过试用,于2017年获批安徽科技学院应用型规划教材。经过2年建设,2020年实验教材顺利出版,书中汇集了企业、行业专家的工程实践经验,成为学院校企合作教材的示范。全书分为四章,第一章粉体的性质与结构表征,对应模块“颗粒性质与行为”中的相应课程实践内容。第二章粉体的粉碎与分级,第三章粉体的化学合成,这两章主要对应模块“颗粒形成与制备”中的相应课程实践内容。精选了粉体粉碎与筛分技术的传统实验,如破碎机产品粒度特性测定、邦德功指数测定等,还融入了超细粉体材料的化学制备,包括气相法、液相法和固相法等实验方法与技术,涵盖氧化铝、氧化锆、阳离子型磷酸盐、二氧化硅、ZnS纳米粒子、羟基磷灰石、氧化锌和ZSM-5分子筛等微纳米材料的制备。第四章为粉体工艺综合实训,实训内容与地方企业生产实际相结合,选取了白炭黑粉体的合成及其表面改性、硅微粉加工及改性、石英砂的提纯和钠钙玻璃的制备四个综合实验,可作为课程实践周训练内容。

鉴于教材已出版三年,教学内容和新知识需要修订和补充。此次修订除了粉体和玻璃行业、企业专家外,中建材玻璃新材料研究院集团有限公司的工程师也共同参与编写。本次修订增加水滑石制备、粉末样品的X射线荧光光谱分析、钙钛矿纳米晶的制备、纳米碳化钛的制备和纳米钛酸钾晶须的制备等生产前沿或科研热点实验内容。结合课程实践性强的特点,在每个实验中增加“问题导入”版块,通过引入生活、生产问题案例或行业应用案例等,把实验内容与生活、生产实践联系起来。旨在扩展实验内容的思考空间,提高学生对实验过程的参与感以及实验完成解决疑惑和问题的成就感,培养学生主动获取知识、灵活运用知识解决实际问题的能力。比如粉体表面性质实验,固体表面润湿性的测定—接触角法,通过引入问题案例“荷叶为什么能防水,超疏水材料是什么,生活中有哪些材料是超疏水的?”从学生熟悉的身边事物导入,增加趣味性、导向性,提高学生对实验深入探究的兴趣。邦德功指数测定实验,引入青海某低品位金矿邦德球磨功指数测定案例,例证了邦德功指数在实际生产中是如何测得的,及其在生产中的指导作用。

4 增加学生企业实践环节,校企合作协同育人

定期分批组织学生到本地石英砂、硅微粉、玻璃等相关生产企业参观学习,既不影响企业的正常生产又能增加学生接触实际生产的机会。比如模块“颗粒形成与制备”中的“物料的物理粉碎”在企业参观学习中得到强化。生产中使用的颚式破碎机粉碎石英矿、石碾磨矿、生产车间粉尘等场景对同学都有很大触动,有同学认为可以通过湿法操作减少粉尘提高破碎效率,有同学认为更新设备更有效。模块“颗粒的处理技术”中的分级与分离、混合与造粒、储存与输运等单元操作的实践,主要通过企业参观学习+产学研合作企业提供的现场视频来完成。视频上传学习通等网上平台,观看视频后各小组进行研究专题讨论。通过这样的方式,将学校教学活动与企业生产过程连接起来,学生们可以更直观地了解到实际生产中的操作过程和环境,加深对相关知识的理解和应用,提升实践能力和知识综合运用能力。

课程组教师均具有双能型教师资格,与本地相关企业、科研院所进行深度合作,共同进行技术攻关,积极申报安徽省科技重大专项项目,凤阳县、蚌埠市等科技计划项目。以产业需求及技术发展为导向,致力于解决行业、企业在技术革新方面的难题,提高团队的应用型科研能力和社会服务能力。鼓励学生积极参与教师横向项目,进行科研反哺教学,在课堂上讨论合作企业中遇到的技术难题,鼓励学生课下查阅资料寻求解决方案。

实验课前布置任务,实验过程中要求录制微视频,根据操作的难易程度及其规范性,现场打分,指导教师和各小组间相互打分,通过这种方式,既可训练学生操作的规范性,又可督促学生认真准备,还能从学长姐或同学的成功抑或失败中吸取经验教训,激发学生学习动力和勇于尝试的信心。学生实践操作微视频、指导教师的讲解视频,以及行业企业专家的现场实践讲解视频,为开发新形态教材积累数字化教学资源。

5 理实相融课程体系构建实施效果

在“粉体工程基础”课程授课过程中,通过理论与实践相结合的教学模式,激发了学生对相关知识的探索兴趣、加深了相关知识的理解与掌握,提升了学生实践能力和职业素养。比如硅砂的筛析实验,不仅训练了学生的动手操作能力,实验前的设计、实验中的数据记录以及实验后的数据处理与分析等环节,还可引导学生对粉体的粒度、粒度分布及其表达等知识进行梳理。学生熟悉了筛析在生产控制上的实际应用,同时提高了专业自信。课程组收到了中建材玻璃新材料研究院、安徽鑫民玻璃股份有限公司等用人单位反馈,认为通过本课程教学模式培养的学生具备了扎实的专业基础、丰富的实践技能以及灵活的知识运用能力。

探索课程实践新途径、构建应用型人才培养的实验实训体系,为打造无机非金属材料工程特色专业提供新思路。依托当地特色石英砂、玻璃和凹凸棒石等行业企业资源优势,依据“安全、绿色、可持续发展”的矿业特色开展实习实训;与企业合作开发课程和教材,通过产教深度融合等模式,开展校企合作协同育人。在企业和产业调研的基础上,借助“互联网+”、挑战杯等大学生创新创业竞赛平台,积极指导学生进行石英砂提纯、3D铸型砂等高端硅基材料研究,并先后在2019年“互联网+”大赛、中华职业教育创新创业大赛等赛事中取得了国家级铜奖和国家级二等奖各1项以及10余项省级银奖以上奖项。目前,专业教师围绕特色硅基材料积极推动课堂教学、实践教学和创新创业教育的贯通实践,学生考研率和就业率已经位居学校前列,近三年用人单位对学校无机非金属工程专业好评率一直保持在98%以上。

理实相融课程体系的构建,成功理顺了专业课程群的关系,解决了课程之间的矛盾,使不同专业课程内容相互衔接,避免了内容之间的脱节与重复。同时学生的研究、创新和理论结合实践等综合能力得到了进一步提高,为专业核心课程教学改革提供了参考。

6 结语

在教学过程中,秉承理实相融的原则,从课程内容选择、内容组织脉络到理实相融实践,进行梳理和整合优化。编写理论及相配套实验教材,实践过程中结合真实生产项目,布置典型工作任务等,运用项目学习、案例学习、模块化学习等学习方式。从基础理论学习到生产实践应用,再到分析解决实际问题,循序渐进,实现了学生对粉体工程专业知识、粉体技术专业技能的系统掌握、提升了对粉体技术关键性问题的分析解决以及沟通合作等核心能力。目前,课程组正在从目标达成度、教学过程优化、多元化考核等方面进行积极探索,进一步完善校企协作,构建理论与实践紧密协同的课程培养体系,致力于打造基于应用能力提升的一流课程。

[参 考 文 献]

[1] 周记国,王桂花.“新工科”背景下地方应用型高校人才培养体系研究[J].黑河学院学报,2022,13(12):59-61.

[2] 吴邵兰,赵三银,黄长征.地方本科院校新工科专业建设质量保障路径研究[J].大学教育,2018(6):18-21.

[3] 丁志杰,郭雨,郭腾.工程应用型人才培养目标下粉体工程课程教学探索[J].化工高等教育,2017,34(4):72-76.

[4] 季田,庞桂兵,李明颖.地方应用型本科对标新工科的实践教学平台建设[J].高教学刊,2023,9(21):58-61.

[5] 王余莲,何金桂,张承昕,等.基于OBE理念的《粉体工程》课程教改研究[J].当代化工研究,2023(10):154-156.

[6] 李宏林,方海燕,高晓宝,等.“双万”背景下地方应用型高校《粉体工程》一流课程建设与实践[J].山东化工,2020,49(19):218-221.

[7] 王淑红,孙永峰.以阶梯式能力培养为目标的粉体工程课程[J].实验教学改革探索,2021,20(1):188-189.

责任编辑:陈星宇