少子老龄化背景下日本女性社会参与:政策推展、成效评估及动因分析

2024-06-21马丽华

马丽华

摘 要:20世纪90年代以来,在少子老龄化背景下,日本通过颁布《男女共同参与社会基本法》等相关政策和法律,逐步打破了长期以来“良妻贤母主义”的垄断地位,加大了日本女性社会参与政策改革的力度,推动了建设“男女共同参与社会”的进程。其中,政策领域女性人权的彰显、经济领域政策目标的调适、文化领域男女共同参与的推进以及社会教育领域女性机构的建立,是推动日本女性社会参与政策不断调整和完善的主要动因。日本女性社会参与政策的实施成效和动因中折射出的“男女共同参与”观念、教育中嵌入的“性别认同”、政策中体现的“性别主流化”以及女性理论研究等,对推进日本女性社会参与起到了重要作用。这些经验对于中国女性社会参与政策的未来发展取向具有一定的参考价值。

关键词:日本;少子老龄化;女性政策;社会参与

中图分类号:C912;D58 文献标识码:A 文章编号:1004-2458(2024)02-0044-11

DOI:10.14156/j.cnki.rbwtyj.2024.02.005

随着全球范围内少子化和老龄化问题的加剧,日本作为一个典型代表,正面临着严峻的人口结构变革,对其社会经济发展和政策制定提出了前所未有的挑战。正如马克思所言,没有妇女的酵素就不可能有伟大的社会变革 [1]。女性社会参与作为社会发展的重要组成部分,其变化将直接影响整个社会的稳定和发展。长期以来,日本受到父权思想环境影响,性别平等意识淡薄,传统“良妻贤母”观念根深蒂固,导致女性社会参与的发展过程较为缓慢。然而,随着日本人口结构呈现总量减少、少子化、老龄化和长寿化的趋势,日本在政策层面加速了对女性社会参与的推进。近年来,日本政府着力构建女性经济自立的环境,颁布与实施女性相关政策,注重女性早期职业生涯教育,推行“男女共同参与社会”改善女性权益,制定特别法等改善女性就业以及“连续就业”的境遇,使以往社会各领域中的性别歧视逐渐发生改观,日本女性参与社会的主观意识也不断明晰、强化。可以说,日本女性社会参与政策的发展,在很大程度上推动了日本性别主流化和男女共同参与社会的落实,加大了日本社会变革的力度。

本文将采用文献回顾和政策分析相结合的方式,通过梳理日本女性社会参与政策的推展路径,深入研究女性社会参与的成效及动因,进一步探索日本女性社会参与政策的社会影响,以期为中国相关政策的制定和实施提供有益的借鉴和启示。

一、日本女性社会参与的政策推展

日本女性社会参与政策的颁布与实施过程迂回曲折,这与“良妻贤母主义”的长期浸染有关。在江户时期和明治初期,并没有出现“良妻贤母”这个词,这一概念的创新之处在于,它强调了男女在家庭中扮演不同角色的分工,着重强调妻子在有效地处理家务、充当贤内助的同时,还要专心教育孩子,发挥母亲的作用。第二次世界大战后,日本面临少子老龄化和社会经济形势的变化,尝试参照国际做法,致力于建立一个男女两性共享政治、经济、社会及文化利益,并共同承担责任的社会。

(一)“良妻贤母主义”的长期浸染

随着日本产业的发展,明治后期传统的家族制度“家父长制”开始动摇。1902年,文部省向全国高等女校发布指令,要求加强女性教养教育和生活管理,普通高等女校开始在德育教育中灌输“良妻贤母”的观念,逐步强化“男人工作,女人做家务和育儿”的性别分工。明治初期,女性教育侧重于培养“良母”角色。到明治中期,在国家主义和儒家伦理相结合的背景下,为实现富国强兵,开始强调把女性培养成能支持丈夫从事生产活动和服兵役的妻子,同时也承担把孩子教育成为优秀国民的母亲的角色。为发挥女性在国家和社会发展中的作用,女子中等教育逐渐被合法化。《高等女子学校令》中提出除了男子教育外,还应培养“善理其家的良妻贤母”。该校令的颁布标志着培养“良妻贤母”已经成为日本国家公认的教育理念和日本女性教育的发展方向。

之后,日本政府秉持“良妻贤母主义”理念,专注于设立女子中等教育机构。到1935年,实业学校中女学生的比率已经达到整体的20% [2],然而,这同时也导致了二战前日本女性参政的不发达和就业率的低下 [3]。明治末期到昭和初期,日本女子教育主要集中在与家务、缝纫等生活科目相关的内容,以及培养良妻贤母的品德教育。明治维新时期,近代天赋人权思想的兴起使人们逐渐认识到父家长制下存在的各种男女不平等现象。20世纪20-30年代,日本临时教育会议提出女子教育论,这促使一些人开始质疑“良妻贤母”教育是否适应社会的发展。保守派认为,如果女子接受高等教育会损害她们的身体健康,还可能导致女性选择不结婚或者晚婚,进而阻碍人口增长,关系到日本民族的兴亡[4]。然而,1918年10月,临时教育会议咨询报告再次肯定了“良妻贤母”主义理念,进一步强调了女性要有国家概念,要有为国家奉献的精神。这种教育理念一直持续到第二次世界大战初期。

“良妻贤母主义”在教育上以培养具备顺从、贤淑、忍耐、奉公等品格的良妻贤母为目标,其发展具有矛盾性和双重性。一方面,它与二战前日本的意识形态相吻合,改变了封建时代男尊女卑的制度和风气;另一方面,它限制了女性的自由与解放,虽然促进了女子初等和中等教育的发展,但也抑制了女子高等教育的发展,并将受过高等教育的女性局限在家庭之内。

(二)不同领域女性社会参与政策的调适

第二次世界大战后,日本在美国的压力下开始重视女性权益和性别平等。日本《宪法》不仅规定了男女平等(第14条),还规定了婚姻自由和平等(第24条)、受教育权的男女平等(第26条)、选举中的男女平等(第44条)。1947年设立了推动日本女性政策的劳动省妇女少年局,1957年成立了“联合国NGO国内妇女委员会”,1961年颁布的《母子福祉法》规定对生育期间的女性进行补助。

此后,受1975年第一届世界妇女大会的影响,日本总理府设立了“妇女问题企划推进部”,并制定实施了“国内行动计划”(1977年)和“国内行动计划后期重点目标”(1981—1986),旨在提升女性的法律地位,维护女性健康,确保女性生活安定。这些计划和目标体现了促进男女平等的方向,如加强育儿环境建设,促进男女雇佣机会均等,推动女性参与政策,充实女性教育和培训,推进国际合作等。同时,日本政府也开始重视对女性问题的研究,并在第三届世界妇女大会(1985年)的影响下,于1985年批准了《消除一切对女性歧视公约》。第三届世界妇女大会通过了《提升妇女地位之内罗毕未来策略》(Nairobi Forward-looking Strategies for the Advancement of Women)。随后,联合国大会通过决议,要求各会员国政府为女性提供参与国内政治、经济、社会和文化领域的环境和支持。于是,日本于1987年制定了《迈向2000年的新国内行动计划》,在基本政策(1987—2000)和具体政策(1987—1990)中明确了提升男女平等意识、促进男女共同参加社会建设等目标任务。

1995年,在北京召开的第四届世界妇女大会通过了进一步加速执行“内罗毕战略”的《北京宣言》和《行动纲领》,要求国际机构与其他机构强力介入,推进国家责任和男女性别平等政策主流化。这对日本的女性社会参与政策产生了深远影响。日本国内的地方自治体针对自己地域的实际情况提出了一系列新的议题。在对之前的行动计划和议题做了大幅修订的同时,又于1996年颁布了《男女共同参与2000年计划》,并设立了“男女共同参与审议会”。此外,1997年还制定了《男女雇佣机会均等法》。从20世纪50年代到90年代,日本国内各级机构进行了一系列自上而下的改革,极大地推动了女性社会参与政策的发展。

(三)“男女共同参与”自上而下的推进

进入21世纪后,日本面临着少子老龄化迅速加剧和经济活动日趋成熟的挑战,同时受到联合国妇女政策的启发和影响,日本政府开始陆续颁布女性权益保障政策。这些政策强调男女共同参与社会发展并共同承担社会责任和家庭责任的重要性。

1999年6月,日本出台《男女共同参与社会基本法》,规定了女性参与社会事务的权利。该法包括目的、基本理念、国家等实施主体的责任和义务,以及促进男女共同参与社会的基本政策 [5]。其中,基本理念(第3-7条)为“尊重男女人权”“遵循社会制度和习惯”“共同参与政策的起草和决定”“将家庭生活中的活动与其他活动并立”,以及“国际协调”。该法要求国家、地方公共团体在考量各种因素基础上,实施有利于促进男女共同参与社会的基本政策,并有计划、有步骤地推动制定男女共同参与社会的基本计划(第13-20条)。其目标是推进建设男女在政治、经济、社会及文化领域享有平等权利并共同承担责任的社会。

2000年,依据《男女共同参与社会基本法》,日本内阁制定了第一个《男女共同参与基本计划》,强调了男女共同参与的重要性,并提出了加强国家对地方公共团体以及非政府组织(NGO)的支援力度的要求。该计划列举了确保男女在雇佣等领域内享有均等的机会和待遇、促进农村和渔村的男女共同参与、杜绝对女性的暴力行为、支援女性的终身健康、在媒体中尊重女性的人权、推动男女共同完善多元化的教育和学习等11个重点目标。

《男女共同参与社会基本法》颁布后,得到肯定的同时也引发了一些批判声音。反对者认为该法“否定了男女差异”,“轻视专职家庭主妇”,“破坏了日本的传统文化”。他们认为女性已经表现出色,因此“没有必要继续帮助女性”。支持者则认为,男女共同参与社会的目标是使每个人不受性别限制,能够充分发挥自己的个性与能力。一些学者从文化人类学的视角解释,认为在要求男性和女性符合文化和社会所塑造出来的性别角色之前,应该首先尊重个体的个性和特点[6]。2001年1月,日本中央省厅成立了“男女共同参与会”,其主要职能是调查审议男女共同参与社会相关的基本方针和政策等重要事宜,并监督政策的实施状况。自该法实施以来,各地方团体因地制宜推进女性社会参与政策的积极性被激发,在日本社会各领域男女共同参与方面取得了显著成果。

“男女共同参与”政策的推行旨在增进女性在政治、经济、文化等各领域的参与度,推动男女平等的社会发展。其核心内容不仅包括公平选拔候选人、提高女性参政意识、完善职业生涯支持,还强调加强企业用人制度、提升女性领导力、提供育儿休假支持等方面的措施,以促进更多女性进入不同领域并获得更多的参与机会。

二、日本促进女性社会参与的成效

日本女性社会参与政策实施后,在政治、经济、决策管理、法律和环境等主要领域取得显著成效。通过政策推动和大力宣传先进的性别文化,促进了更多的女性社会意识的觉醒,使她们的自尊、自信、自立、自强意识不断增强。各地方政府也开始注重对女性的“赋权增能”,并取得了初步实效。如高校女性撑起“半边天”、女性参政议政比例提高、各领域女性高层次管理人员比例增加、女性培训力度不断提升、女性机构频繁建立等。

(一)提高了女性社会参与比例和就业率

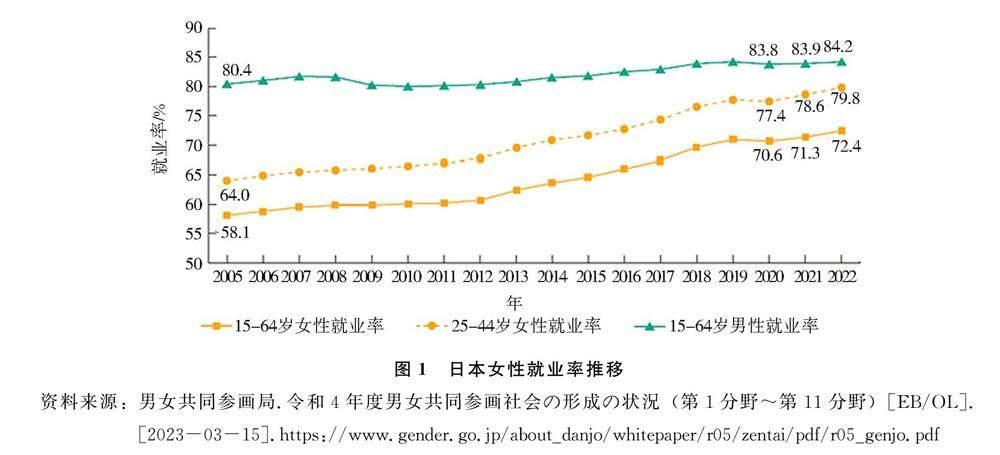

日本内阁府每年都对男女共同参与社会情况进行社会调查,调查内容涵盖女性社会参与政策和方针决策情况、地方公共团体中男女共同参与社会情况、国家审议会中女性委员的参与状况,以及独立法人中女性的数量和比例等。如今,女性在从业领域遇到的社会性别障碍主要体现为领导职位女性稀缺和从业领域的性别刻板印象。尽管日本的女性参议员、公务员、地方议会议员、法官、检察官等人数仍相对较少,但女性在这些领域的参与率在逐年提高,见图1。女性政治参与和管理职位的增加显示出“男女共同参与”在就业领域有了较大改观。

日本女性就业率近年来呈现上升趋势。截至2022年,15~64岁女性的就业率为72.4%,25~44岁女性的就业率为79.8%,而15~64岁男性就业率为84.2%。如图1所示,从2005年到2022年间,15~64岁女性就业率上升了14.3% [7] 。此外,第一子出生前就业的女性的“就业继续率”(在第一子出生后)也呈上升趋势。2015—2019年,生育第一子的女性中,有69.5%选择继续就业[7]。在政治领域,日本国家公务员招录考试中女性录取比例持续上升,截至2022年4月1日,录取比例达到37.2%,已超过第5期《男女共同参与基本计划》中设定的35%的目标。而在国家审议会等委员中,女性的比例截至2022年9月30日为43.0%,达到了自男女共同参画局开始调查以来的最高值 [7] 。在经济领域,过去10年中上市企业的董事中女性的数量增加了5.8倍。截至2022年7月,上市企业的董事中女性的数量为3 654人(比去年增加599人),占比为9.1%[7]。根据联合国开发计划署(UNDP)编制的性别不平等指数(Gender Inequality Index,简称GII),2022年日本在191个国家中排名第22位,其性别不平等指数为0.083[7]。这些数据表明,日本在提高女性在政治、经济等领域的参与度方面取得了显著进展。

(二)改善了女性的受教育环境

在少子老龄化背景下,日本迫切需要更高素质的人才支撑国家的经济和社会发展。提升女性受教育水平是解决这一问题的关键之一,因为这能够激发更多女性发挥自身的潜力,增加女性就业率,从而缓解劳动力短缺问题。通过投资和促进女性教育,日本可以扩大人才库,提高劳动生产率,并在面对人口老龄化和劳动资源减少时,增强国家的经济竞争力。

在教育领域,日本采取了一系列措施提高女性受教育水平,通过提高教育质量和普及教育程度、改善教育内容和环境、推行男女共学、鼓励女性追求高等教育,使女性受教育的比例不断提高。学校教育中的女性教育水平,特别是高等教育中的女性升学率持续攀升。目前,日本全国有600多所大学,其中女子大学30多所(1998年为99所),而87所公立大学中只有2所女子大学。这表明女子学校的数量在逐渐减少,男女共学的趋势日益明显。女性学生升入高中的比例略高于男性,进入专修学校和大学的比例也在逐年上升。尽管男性进入大学的比例稍高,但女性进入大学等高等教育的比例也在逐渐增加。

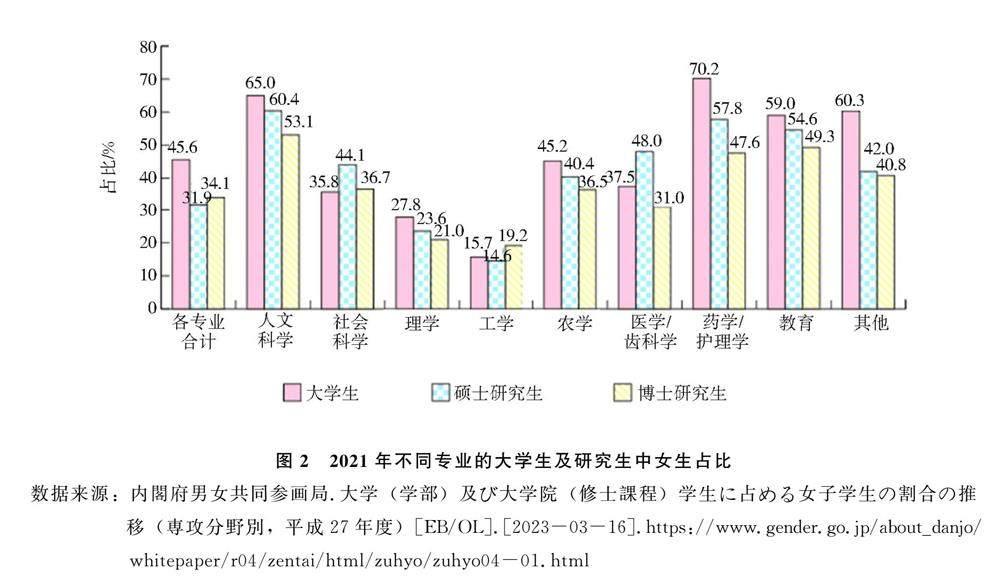

从2020年度各类学校的升学率来看,女性进入高中的比例为95.7%,略高于男性的95.3%;进入专修学校的比例,女性为27.3%,男性为20.5%,女性比男性高出6.8个百分点;进入大学的比例,女性为50.9%,男性为57.7%,男性比女性高出6.8个百分点,但是有7.6%的女性选择进入短期大学(本科),若加上这一比例,女性接受大学教育的升学率就达到了58.5%[8]。从大学和研究生院的就读专业比率来看,女性偏重人文社会科学,而男性则更多选择理学和工学。然而,自日本政府将“在科学技术领域加强男女共同参与”单独列为第12个重点发展领域之后,涉足理工科的女性比例逐渐增加,女子理科教育逐渐受到重视。如图2所示,高等教育中的大学生、硕士及博士研究生教育机构中,护理、药学和人文科学的女生比例增幅较大,2021年大学药学/护理学专业学生中女性占比达到70.2%[9]。这表明,日本政府正在着重改善女性受教育环境,以促进性别平等和社会包容,为实现全面发展和可持续增长奠定了基础。一些研究认为,日本在第一次人口红利繁荣期创造了教育红利,随后又延续形成了第二次人口红利,这也是战后日本经济迅速崛起的最主要原因之一[10]。

(三)加大了地方推进女性培训的力度

1998年,日本文部省(现文部科学省)将原先的“妇女教育课”改名为“男女共同参与学习课”,这一变化不仅涵盖了女性教育视角,还强调了形成男女共同参与社会的观念,并纠正了基于性别的固定角色分工意识,从而完善了相关政策的推进体制。在人口少子老龄化的进程中,为了确保女性在社会各个领域都能发挥作用,特别是针对女性多样化和高度化的学习需求,日本政府持续完善相关政策和计划,鼓励地方政府推进对女性培训的力度。

从男尊女卑的“良妻贤母”理念到男女共同参与社会观念的转变,虽然历程曲折,但取得的成果显著。在政府自上而下的政策指导下,全国各都道府县相继制定了关于男女共同参与社会的计划。截至2016年4月,除千叶县外,日本的46个都道府县都制定了男女共同参与社会的条例。在市町村层面,有1 284个市町村制定了男女共同参与社会计划,占总数的73.8%,35.5%的市町村颁布了男女共同参与社会条例。此外,36个都道府县举办了针对政府职员的演讲会和研修活动,主题涉及男女共同参与和女性议题;在新职员培训和管理层培训中,也加入了与男女共同参与和女性问题有关的讲座和培训内容。45个都道府县都设置了男女共同参与的综合设施,并进行相关宣传、咨询、交流和调查工作。此外,还专门设立了用于男女共同参与活动和基础建设的专项资金,2016年的年度预算达到107亿日元。在社会教育方面,日本政府为成年女性提供继续学习的场所,并对女性公务员进行培训,每年举办日本女性高级公务员研修会。

(四)促进了女性机构的建立

为了推动女性教育发展和男女共同参与社会,日本政府设立了各种咨询中心、发展中心。自1975年联合国提出“联合国妇女十年”国际妇女活动以来,20世纪80年代日本开始在各地建立女性教育会馆和女性中心等设施,这也是国家和地方公共团体推进妇女政策的一个重要环节。据2018年文部科学统计要览,2016年日本全国有367个女性教育机构[11]。此外,社会教育机构如公民馆、图书馆、博物馆以及青少年中心等也开设了专门针对女性的讲座和活动。

早在1977年,文部省就成立了日本唯一的国立女性教育专业机构——“国立妇人教育会馆”,2001年更名为“国立女性教育会馆”(National Womens Education Center,简称NWEC),并成为独立行政法人。作为女性教育的国家中心,“国立女性教育会馆”与全国各地的公立和私立女性设施合作,致力于推动女性教育提升工作。这个由女性自己建立的独立行政法人机构,通过支持女性教育和学习,建立了全国范围的女性学习网络,开发学习项目,并进行各种相关研究和国际交流活动,在推进实现男女共同参与社会方面发挥了重要作用。“国立女性教育会馆”不仅是日本女性教育中具有代表性的终身教育机构,还具有培训、调研、宣传、交流等功能,是开展女性教育研究和培训的重要基地,同时也扮演着连接亚太地区和国际社会的交流桥梁的角色,在振兴日本女性教育和推进男女共同参与社会的政策实施中发挥着不可替代的重要作用。

三、日本女性社会参与取得成效的主要因素

政策变迁受多重因素影响,其变迁程度与不同因素的组合力度直接相关。主流变迁理论认为,引发政策变迁的是一个关键因素集,包括观念变迁、政策目标调适以及焦点事件等要素[12]。这些要素有交叉也有剥离,并不一定同时存在。就日本女性社会参与政策变迁的触发因素而言,女性教育普及程度影响着女性社会参与政策观念框架的形塑过程。政策中女性人权的彰显是观念框架的重要保障,日本政府通过对经济领域政策目标的调适,以确保其核心信念体系与根本性政策目标的一致性。此外,女性社会教育机构为女性社会参与政策提供了更好的外部条件。所有这些因素共同促成了女性社会参与政策由“良妻贤母主义”向“男女共同参与”的转变。

(一)教育领域:女性教育的普及

女性受教育程度既是影响女性地位和发展的重要因素,也直接或间接地影响女性社会参与的程度和女性的生活质量。在推动日本迈向性别平等社会方面,联合国颁布的妇女政策发挥了重要作用。女性教育的发展与普及提高了女性接受教育的意识,增加了女性选择与发展的机会,为“男女共同参与”政策的颁布奠定了基础。

日本二战战败后,尽管在教育制度改革方面主要参照了“美国教育使节团”的报告书,但是女子中等教育和高等教育的改革构想却是由日本独自完成的。1945年12月,日本政府颁布了“刷新女子教育的纲要”,体现了男女受教育机会均等、男女相互尊重等理念。纲要提出了创设女子大学、提高现有女子专科学校和高等女校的教学水平,使其教学程度等同于中学,并规定了向女性开放大学和高等专科学校课程的措施[13]。之后,美国教育使节团报告书中追加了政府针对女性教育颁布的各种政策,包括确立高等教育实现“男女共学”的原则。1987年制定的《迈向2000年的新国内行动计划》将建设“男女共同参加型社会”列为综合目标,1991年修订后的行动计划将“参加”改为“参与”,并规定“妇女”除固有名词外均改为“女性”。这些措施提高了女子高等教育入学率。2011年,高等教育入学率中,男生为51.9%,女生为55.9%[4],女生的高等教育入学率开始超过男生。

随着联合国妇女政策的实施、女性自身的觉醒,以及日本国内民主化和机会均等思想的普及、社会意识形态和雇佣结构的转变,日本在消除男女差别和促进女性教育发展方面取得了实质性进展。在入学机会方面,性别差异基本上已经被消除,这标志着性别平等迈出了重要一步,但这一进展也只是开始。

(二)政策领域:女性人权的彰显

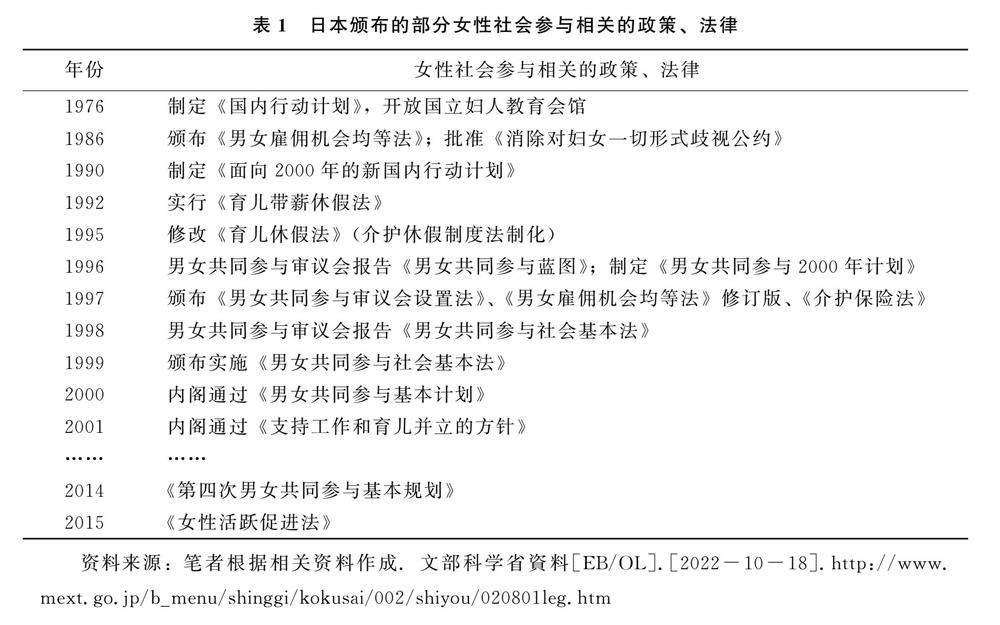

二战后,日本重视女性赋权,为政策转换提供了保障。日本女性社会参与比率日趋升高,与一系列法律和政策的完善密切相关。日本政府在保障女性权益和女性教育方面采取了有针对性的倾斜措施,各地积极落实政策和法规,推动了男女共同参与社会程度的提高,在诸多领域保障了女性权益,见表1。在国家政策的保护下,女性对社会的贡献也随之增加。

受“国际妇女年”(1975年)、第一届世界妇女大会(1975年)、“联合国妇女十年:平等、发展与和平”(1976年)、联合国通过的《消除对妇女一切形式歧视公约》(1979年)以及在北京召开的第四届世界妇女大会(1995年)等联合国妇女政策的影响,日本在反对歧视女性方面有了显著进展。自20世纪80年代以后,日本政府顺应国际社会发展潮流,通过制定实施相关法律和法规促进女性积极参与社会,废除了限制女性发展的规定,强调尊重女性育儿的权利,致力于营造男女共同参与的社会环境。1986年颁布了《男女雇佣机会均等法》,在雇佣领域确保男女机会和待遇均等。从1990年开始,随着少子老龄化的发展,妇女政策中逐渐凸显男女共同参与社会的重要性,尤其是2000年以后,更加注重女性自身的成长和在各个领域的发展。

2006年《教育基本法》修改后,确定了“培养男女平等的态度”的教育目标,日本内阁府还特设了“男女共同参画担当大臣”,负责具体工作。1999年制定实施的《男女共同参与社会基本法》促进各地方公共团体纷纷制定了各自的男女共同参与条例,从而逐渐改善了女性社会参与的境况。此外,在相关立法方面也取得了一定的成果,如陆续出台了《防止配偶暴力及被害人保护法》(简称“DV法”,2001年4月)、《育儿休假、护理休假等法》(2001年11月)等法律法规。

(三)经济领域:政策目标的调适

政策变迁并非自发的过程。日本在经济和政治领域的政策目标中对女性雇佣、女性参与的支持和规定,推动了日本整体性的政策调适,特别是在经济领域形成了将性别平等议题纳入政策和项目的合力。

1947年设立劳动省妇女少年局,1957年成立“联合国NGO国内妇女委员会”,1964年制定《母子福祉法》,1981年拟定“国内行动计划后期重点目标”,这些措施都促使女性参与社会的政策不断向纵深发展。尤其是1986年颁布的《男女雇佣机会均等法》明确禁止雇佣领域的性别歧视,如规定不能以怀孕、生育等原因强行辞退女性员工或调换其职业工种,从而改善了女性的雇佣环境。随后又相继出台了产假、育儿假等相关政策,对确保雇佣领域的男女机会和待遇均等发挥了重要作用,促进了日本女性社会参与政策的系统性调整。

(四)实践领域:女性机构的建设

女性机构是指为了提高女性的素质、能力及技术水平,为一般女性提供培训、交流和信息,实施调查研究的机构,以及为女性团体提供帮助的教育设施。

在20世纪60年代之前,日本就已经开始以地区妇人会为核心建设“妇人会馆”,国际妇女年之后日本各地开始重视建设女性教育设施。1955年前,日本国内的女性教育设施只有17所,而到1993年,这一数字已经增加到224所。截至2017年,女性教育设施的数量进一步增至375所[11]。

自治体所管辖的“女性中心”得到迅速发展。“女性中心”的活动大致分为五个领域:(1)开展与女性问题相关的讲座和研讨会等学习培训活动;(2)支援、协助市民举办活动;(3)进行信息收集,提供活动;(4)提供咨询;(5)开展调查研究工作。在美国兴起的女权运动与当时大学改革运动结合诞生的新学科“女性学”于20世纪70年代传入日本后,开始以女性设施为中心举办女性学讲座。最初,讲座内容主要围绕女性生活与女性生存展开,后来增加了促进男性更好地理解女性的讲座,如“改造男性”“男性学”等。20世纪80年代后,女性中心还开展了“青年女性问题学习讲座”(1985年)和支持主妇再就业的“女性职业生活准备研讨会”(1986年)等活动[14]。这些讲座在很大程度上提升了女性的自我认知,有助于改善传统的“男主外、女主内”的价值观。

女性社会教育中主要以女性为对象,旨在提高其地位、素养和能力,同时注重追求男女平等的内涵。国立女性教育会馆致力于联合全国各地的公立和私立女性教育设施,支持女性教育指导者和相关人员开展实践研究、专项调查研究、国内国际交流以及收集提供与女性、家族、家庭相关的信息,见表2。该会馆在女性教育和促进男女共同参与方面发挥着极为重要的作用。每年,该会馆都发布其调查研究成果,包括性别学、女性教育学、女性学、女性信息学及其他以社会性别视角为基础的论文纪要。此外,该会馆还出版《从统计看女性的现状》(自1987年起每隔2~3年发表一次)、《推动男女共同参与、从家庭迈出第一步》等书籍。

此外,日本政府还建立了妇女儿童咨询和保护机构,为女性提供咨询、讲座、培训及相关资料等服务。在社会教育中,充实培养女性的社会适应能力,帮助女性学习各种知识和技能,并利用教育机会建立良好的人际关系。公民馆是女性接受社区教育的主要场所之一,提供诸如新手妈妈学习班、育儿学习班、料理教室、社区发展学习班等与女性特点和社区发展相结合的学习项目。

结 语

日本“良妻贤母”的思想根深蒂固,导致男女在社会的各个领域中享有不同待遇。日本政府通过颁布《男女共同参与社会基本法》,推进性别主流化策略,构筑不受性别歧视的社会环境,促进男女平等。为确保该法的顺利实施,日本政府有意避免使用“男女平等”这一术语,而是选择了“男女共同参与”这种中性的表述,以此牵制激进势力对男女平等理念的反对。可以说,国际上女性政策的颁布、积极改善的态度和日本打破“良妻贤母”观念的垄断地位后的政策衍生,共同催生了日本“男女共同参与社会”理念的形成。

中国也开始步入少子化和老龄化叠加发展时期,

“党和国家高度重视妇女事业发展,先后制定实施了三个周期的中国妇女发展纲要,为优化妇女发展环境、保障妇女合法权益提供了重要保障”

[15]。2019年2月,人力资源社会保障部、教育部等九部门印发了《关于进一步规范招聘行为促进妇女就业的通知》,对进一步保障女性的就业权益,促进女性就业发挥了积极作用。虽然政府一直以来都高度重视女性的发展,然而,传统的社会结构性环境并没有以积极的姿态对男女平等作出相应的调整。如,法律上的男女平等并不必然带来“性别平等行为”[16],“女性天生属于家庭”的旧思想导致了性别歧视区域广泛化[17],男性依然是主导力量而女性依然是“边角料”[18]等学术探讨不断涌现。在现实中,女大学生的就业机会少、就业质量低,女性参政比例偏低,社会性别认同度低,女性学研究道路艰辛等显性和隐性的性别差距和性别歧视问题依然十分严峻。

为应对人口结构变化,不断满足女性的社会参与需求,提升女性的幸福感和安全感,建议:首先,提升意识,重塑“男女共同参与”观念。可以将“男女共同参与”作为社会制度、公众知识和改革意识的检验标准的经验,使男女共同参与成为女性发展的主导方向。其次,更新思路,推动“性别主流化”式终身教育。可以参考日本公民馆和国立女性会馆,依靠社区教育资源以及公共资源为女性提供生涯规划、就业指导以及动员男性与女性共同承担家务等,通过为女性提供实质性和针对性的教育服务,增强女性的自信和技能,使男性更好地了解女性的心理需求,增强性别认同,进而提高女性就业和生活信心。再次,注重保障,增加可操作性法律条款。日本《男女共同参与基本法》中规定了国民所应承担的责任与义务,且中央省厅成立了调查审议、监督男女共同参与相关政策实施情况的“男女共同参与社会”,从而使政策中的性别平等从形式逐渐走向实质。可设立监督审议机构,并建立适合女性成长与发展的专项基金等措施,积极推进性别平等意识的提升。最后,深入研究,建立跨学科专家库。以女性学及女性教育学的理论研究作为基础,重视开展女性研究,并通过设立女性教育研究机构,重点关注与社会化思潮、女性学以及女性教育学相关的研究;通过寻找新的理论生长点,使女性研究在中国的研究领域获得旺盛的生命力,为女性社会参与政策的发展注入理论源泉。

[参考文献]

[1]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集:第32卷[M].中共中央马恩列斯著作编译局,编译.北京:人民出版社,1975:99.

[2]国立教育政策研究所.日本近代教育百年史 巻5 学校教育(3)[M].東京:教育研究振興会,1974:161.

[3]李卓,张冬冬.近代日本女子教育发展原因探析[J].南开学报(哲学社会科学版), 2012(2): 69-76.

[4]斉藤泰雄.教育における男女間格差の解消——日本の経験[J],国立教育政策研究所紀要,2014:137-149.

[5]内閣府男女共同参画局.男女共同参画社会基本法(条文) (2009)[EB/OL].[2023-03-18].

http://www.gender.go.jp/about_danjo/law/kihon/9906kihonhou.htm.

[6]坂東眞理子.男女共同参画社会へ[M]. 東京:勁草書房, 2004: 162-167.

[7]男女共同参画局.令和4年度男女共同参画社会の形成の状況(第1分野~第11分野)[EB/OL].[2023-03-15].https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r05/zentai/pdf/r05_genjo.pdf.

[8]男女共同参画局.男女共同参画白書(令和3年版)[EB/OL].[2023-05-19].

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r03/zentai/html/honpen/b1_s05_01.html.

[9]内閣府男女共同参画局.大学(学部)及び大学院(修士課程)学生に占める女子学生の割合の推移(専攻分野別,平成27年度)[EB/OL].[2023-03-16].

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r04/zentai/html/zuhyo/zuhyo04-01.html.

[10]周健.第二次人口红利视域下的我国教育红利——基于日本的比较研究[J].理论与改革, 2021(6): 116-127, 153.

[11]文部科学省.文部科学統計要覧(2018年版)[EB/OL].[2023-05-11].

http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/002/002b/1403130.htm.

[12]DONNELLY P, HOGAN J. Understanding Policy Change Using a Critical Junctures Theory in Comparative Context: The Cases of Ireland and Sweden[J]. Policy Stud J, 2012, 40(2): 324-350.

[13]近代日本教育制度史料編纂会.近代日本教育制度史料[M].東京:日本雄弁会社講社,1956:506-507.

[14]倉内史郎,鈴木眞理.生涯学習の基礎[M].東京:学文社,2007:82-83.

[15]中华人民共和国国务院.中国妇女发展纲要(2021-2030年)[EB/OL].(2021-09-27)[2024-02-18].http://www.cnwomen.com.cn/2021/09/27/99232622.html.

[16]张美生,马文颖.性别平等社会化:一个长期而艰难的过程[J]. 妇女研究论丛, 2003(1): 5-9.

[17]蒋文昭,卫中玲.试析女性主体意识觉醒的阻滞因素及教育建构策略[J].郑州大学学报(哲学社会科学版), 2014, 47(6): 34-36.

[18]李小江.走向女人:新时期妇女研究纪实[M].郑州:河南人民出版社, 1995: 55.

[责任编辑 孙 丽]

Social Participation of Japanese Women in the Context of An Aging Population with Fewer Children: Policy Promotion, Effectiveness Evaluation, and Motivation Analysis

MA Lihua

(Faculty of Education, East China Normal University, Shanghai 200062, China)

Abstract: Since the 1990s, in the context of an aging population with fewer children, Japan has broken the monopoly of “good wives and virtuous motherhood” for a long time by promulgating Basic Law on the Joint Participation of Women and Men in Society and other relevant policies and laws for women. It has increased the efforts of Japanese womens social participation policy reform, and effectively promoted the realization of the goal of “men and women jointly participate in society”. Among them, the manifestation of womens human rights in the policy field, the adjustment of policy goals in the economic field, the promotion of joint participation of men and women in the cultural field, and the establishment of womens institutions in the social education field are the main driving forces for the continuous adjustment and improvement of Japanese womens social participation policies. The implementation effectiveness and motivation of Japanese womens social participation policies reflect the concept of “joint participation of men and women”, the embedded “gender identity” in education, the “gender mainstream” reflected in policies, and womens theoretical research, which have played an important role in promoting womens social participation in Japan. These experiences have certain reference value for the future development orientation of Chinese womens social participation policies.

Key words: Japan; an aging population with fewer children; womens policy; social participation