青岛市新型城镇化与生态环境高质量协调发展及动态解耦分析

2024-06-17张立新,朱婷婷,邵志国

摘要:以青岛市为研究区域,根据新型城镇化内涵和压力-状态-响应模型(Pressure-State-Response,PSR)模型,构建新型城镇化和生态环境质量指标体系,利用CRITIC-熵权法组合赋权测算指标权重,运用耦合协调度模型、相对发展度模型和动态解耦模型,从静态耦合和动态解耦两个角度,分析青岛市2012—2021年新型城镇化与生态环境高质量协调发展过程及动态演化特征,以期为实现青岛市新型城镇化与生态环境高质量协调发展提供科学决策和理论基础.结果表明:(1)青岛市新型城镇化质量指数呈现稳步增长的态势,生态环境质量指数呈波动上升的趋势,且略低于新型城镇化质量指数;(2)青岛市新型城镇化与生态环境的耦合协调度总体呈上升态势,主要分为两个协调发展阶段和三个协调发展类型;(3)青岛市新型城镇化与生态环境的解耦状态呈现为扩张性负解耦-强解耦-扩张性负解耦-衰退性解耦-扩张性连接-弱解耦.

关键词:新型城镇化;生态环境;耦合协调;动态解耦

中图分类号:F299.21;X22文献标志码:A

High-quality Coordinated Development and Dynamic Decoupling Analysis of New Urbanization and Ecological Environment in Qingdao City

ZHANG Lixin, ZHU Tingting, SHAO Zhiguo

(School of Management Engineering, Qingdao University of Technology, Qingdao 266525, China)

Abstract: Taking Qingdao as the research area, according to the connotation of new urbanization and the “PSR” model, this paper conducts the index system of new urbanization and ecological environment quality, applies the CRITIC-entropy weight method to calculate the index weight, uses the coupling coordination degree model, the relative development degree model and the dynamic decoupling model to analyze the high-quality coordinated development process and dynamic evolution characteristics of new urbanization and ecological environment in Qingdao from 2012 to 2021 from the perspectives of static coupling and dynamic decoupling, so as to provide scientific decision-making and theoretical basis for realizing the high-quality coordinated development of new urbanization and ecological environment in Qingdao. The results show that: (1) The new urbanization quality index of Qingdao showed a steady growth trend, and the ecological environment quality index showed a fluctuating upward trend, which was slightly lower than that of the new urbanization quality index. (2) The coupling coordination degree of new urbanization and ecological environment in Qingdao is generally on the rise, which is mainly divided into two coordinated development stages and three coordinated development types. (3) The decoupling state of new urbanization and ecological environment in Qingdao presents as expansive negative decoupling-strong decoupling-expansive negative decoupling-recession decoupling-expansive connection-decoupling.

Key words: new urbanization; ecological environment; coupling coordination; dynamic decoupling

青岛是中国东部沿海重要的经济城市和国际性港口城市,在我国区域经济发展中具有非常重要的战略地位.由于其良好的经济条件和优越的地理位置,青岛市的城镇化率持续提高;而与此同时,青岛也面临着各种环境问题,如海洋污染、淡水资源短缺、水土流失和地下水水质恶化等.2014年《国家新型城镇化规划》强调将生态文明建设全面融入到城镇化进程中,规划的出台标志着中国城镇化发展向新型城镇化转型[1].《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》提出深入推进以人为核心的新型城镇化战略,着重提高新型城镇化建设质量[2].这表明我国城镇化已从速度型转向质量型,而生态环境正是新型城镇化高质量发展的重要组成部分.《青岛市城市环境总体规划(2016—2030年)》旨在加快青岛市生态文明建设,打造美丽青岛,力求实现环境效应与经济效益双赢的局面.在此背景下,研究青岛市新型城镇化与生态环境的高质量协调关系,不仅关系到污染治理和环境质量的改善,而且对城镇化发展规划的实施具有重要的参考价值,也为我国其它沿海城市提供借鉴意义.

国内外关于城镇化与生态环境相关的研究成果较为丰富.1995年,Grossman和Krueger认为生态环境与经济增长之间存在着倒U型关系,并提出环境库兹涅茨曲线(Enviromental Kuznets Curve,EKC)[3].

由经济合作与发展组织(OECD)和联合国环境规划署(UNEP)开发的压力-状态-响应模型(Pressure-State-Response,PSR),多被用于研究与环境、资源和可持续性相关的问题[4].解耦理论最早由经济合作与发展组织(OECD)提出,后被用于研究经济增长与环境污染之间的关系[5].近年来,我国学者重点研究了城镇化与生态环境耦合的相关方面.黄金川与方创琳采用代数学和几何学方法推导出城市化与生态环境交互耦合的数理函数和几何曲线[6].刘耀彬等以协同学思想为理论依据,从时空角度分析我国城市化与生态环境的耦合发展问题[7].目前关于城镇化与生态环境耦合的研究可以分为以下几个方面:从研究对象上看,由城镇化与生态环境二者之间的耦合逐渐转变为乡村振兴、新型城镇化与生态环境三者之间的协同发展[8],同时也衍生出城镇化与耕地资源[9]、碳排放[10]等其它要素的耦合;从研究内容上看,主要从耦合关系测度[11]、时空分异特征[12]、驱动机制研究[13]等方面探究二者的耦合关系;从研究方法上看,主要运用耦合协调度模型[11]、地理探测器[12]、脱钩模型[14]、灰色预测模型[14]等进行研究;从研究尺度上看,主要从不同层面上进行研究,如全国[7]、城市群[15]、省域[10]、市域[5]和县域[16]等.

总体来说,目前关于新型城镇化与生态环境的研究多集中于内地发达地区,对沿海城市的实证研究尚且缺乏,且现有研究多使用耦合协调度模型,对二者动态解耦演化特征研究相对不足.鉴于此,本文以青岛市为研究区域,根据新型城镇化的内涵和PSR模型,考虑青岛市沿海的生态资源特点,选取适宜的指标,构建新型城镇化和生态环境各自的评价指标体系;基于CRITIC-熵权法的组合赋权模型,综合测度新型城镇化和生态环境系统的权重;构建耦合协调度模型、相对发展度模型和动态解耦模型,从静态耦合和动态解耦两个角度研究青岛市新型城镇化与生态环境高质量协调发展的过程及其动态演化特征,以期为实现青岛市新型城镇化与生态环境高质量协调发展提供科学决策和理论基础.

1研究方法与数据来源

1.1评价指标体系的构建

为评价青岛市新型城镇化与生态环境之间高质量协调发展情况,本文参考并综合了现有研究对指标体系的讨论[11],遵循全面性、科学性、通用性和易收集性等原则,统计出现频率较高的共性指标.

新型城镇化的核心是以人为本,同时兼顾可持续发展和统筹发展,将城乡统筹纳入指标体系,强调在产业支撑、人居环境、社会保障、生活方式等方面体现城乡差异. 结合已有研究,本文主要从人口、经济、社会、空间、生态、城乡统筹6个维度构建新型城镇化质量指标体系.

生态环境是人类赖以生存的自然资源系统,生态环境质量取决于一定时期内人类对生态环境的压力、自然资源的生产力以及生态环境治理和保护的力度.在选取的生态环境指标中,为突出青岛市沿海地区特殊的生态资源特点,采用联合国环境规划署提出的PSR模型,从生态环境压力、生态环境状态和生态环境保护3个方面构建生态环境质量指标体系.

1.2数据来源

本研究中新型城镇化质量指标体系和生态环境质量指标体系中各指标数据主要来源于2013—2022年《青岛统计年鉴》《青岛市国民经济和社会发展统计公报》《山东省统计年鉴》《中国城市统计年鉴》,碳排放量数据来源于中国碳核算数据库(CEADs).此外,部分缺失的数据通过插值法进行补充完整.

1.3研究方法

1.3.1基于CRITIC-熵权法的组合赋权模型

1995年Diakoulaki等提出CRITIC法[17],它可以通过指标间的对比强度和冲突性来确定指标的客观权重,但不能衡量指标间的离散程度,而熵权法正是通过指标间的离散程度来确定指标权重[18].为消除主观赋权法的人为差异和随意性,降低单一赋权法所带来的弊端.本文选择两种客观赋权相结合的方法,构建了基于CRITIC-熵权法的组合赋权模型计算指标权重,具体指标及权重见表1、表2.

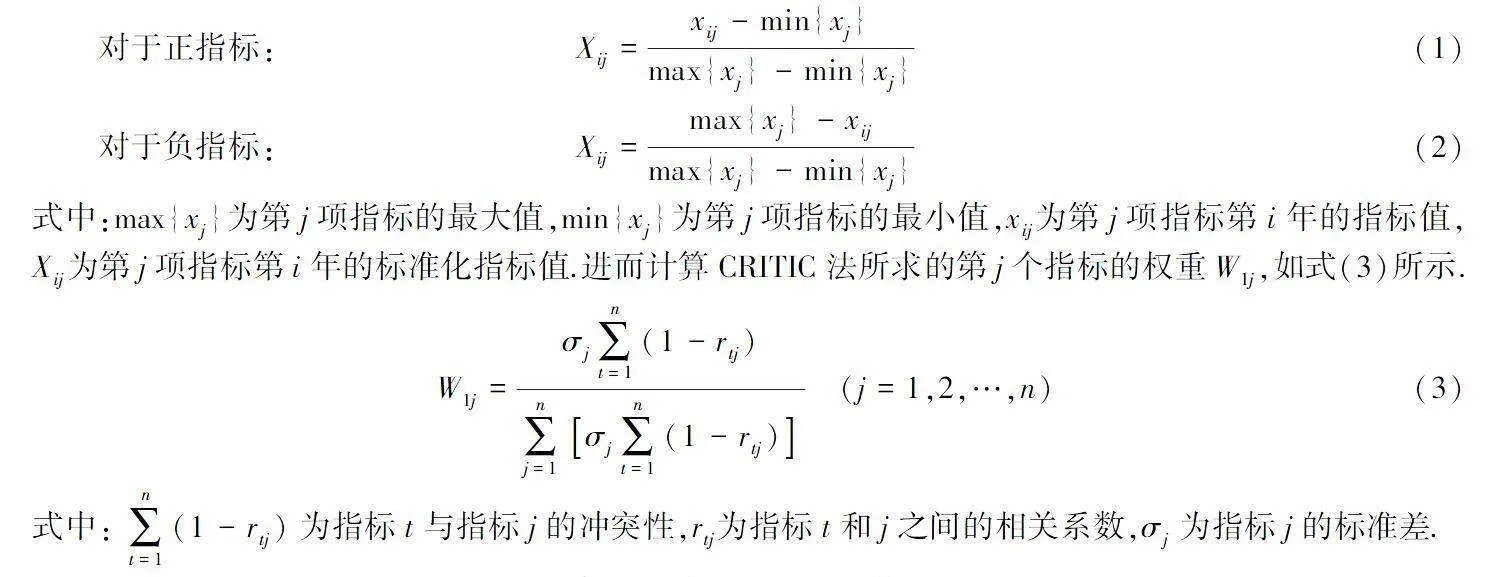

(1)基于CRITIC赋权法

由于指标体系中各个指标的含义和量纲不同,首先对原始数据进行无量纲化处理,得式(1)和(2).

对于正指标:Xij=xij-min{xj}max{xj}-min{xj}(1)

对于负指标:Xij=max{xj}-xijmax{xj}-min{xj}(2)

式中:max{xj}为第j项指标的最大值,min{xj}为第j项指标的最小值,xij为第j项指标第i年的指标值,Xij为第j项指标第i年的标准化指标值.

进而计算CRITIC法所求的第j个指标的权重W1j,如式(3)所示.

W1j=σj∑nt=1(1-rtj)∑nj=1σj∑nt=1(1-rtj)(j=1,2,…,n) (3)

式中:∑nt=1(1-rtj)为指标t与指标j的冲突性,rtj为指标t和j之间的相关系数,σj为指标j的标准差.

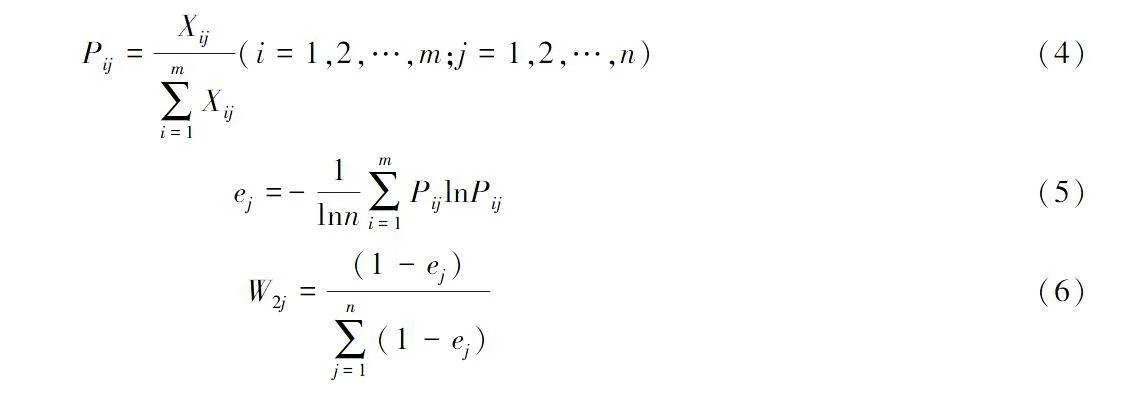

(2)基于熵权法赋权

首先计算第j项指标在第i年的比重Pij,如式(4);进而计算指标的信息熵ej,如式(5);最终计算熵权法所求的第j个指标的权重W2j,如式(6).

Pij=Xij∑mi=1Xij(i=1,2,…,m;j=1,2,…,n) (4)

ej=-1lnn∑mi=1PijlnPij(5)

W2j=(1-ej)∑nj=1(1-ej)(6)

(3)基于CRITIC-熵权法组合赋权法

根据最小信息熵原理[19],将CRITIC法和熵权法分别确定的权重进行组合,得到最终权重Wj.

Wj=W1jW2j∑nj=1W1jW2j(7)

经过组合赋权的指标权重Wj和无量纲处理后的数据值Xij,按照线性加权法计算得出新型城镇化质量指数和生态环境质量指数.

新型城镇化质量指数:

Ui=∑nj=1WjXij(8)

生态环境质量指数:

Ei=∑nj=1WjXij(9)

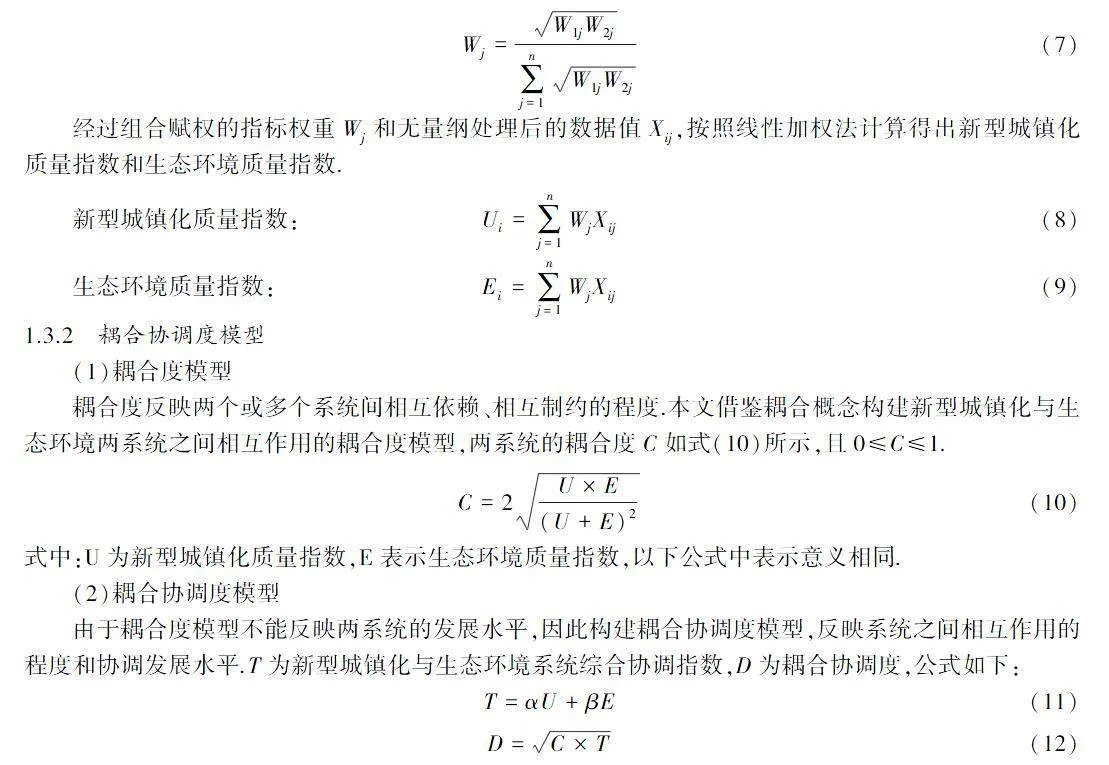

1.3.2耦合协调度模型

(1)耦合度模型

耦合度反映两个或多个系统间相互依赖、相互制约的程度.本文借鉴耦合概念构建新型城镇化与生态环境两系统之间相互作用的耦合度模型,两系统的耦合度C如式(10)所示,且0≤C≤1.

C=2U×E(U+E)2(10)

式中:U为新型城镇化质量指数,E表示生态环境质量指数,以下公式中表示意义相同.

(2)耦合协调度模型

由于耦合度模型不能反映两系统的发展水平,因此构建耦合协调度模型,反映系统之间相互作用的程度和协调发展水平.T为新型城镇化与生态环境系统综合协调指数,D为耦合协调度,公式如下:

T=αU+βE(11)

D=C×T(12)

式中:考虑到新型城镇化与生态环境同等重要,所以待定系数α、β取值均为0.5.

1.3.3相对发展度模型

为考察新型城镇化与生态环境质量指数的相对发展程度,在耦合协调度模型的基础上,引入相对发展度模型,λ为相对发展度,公式如下:

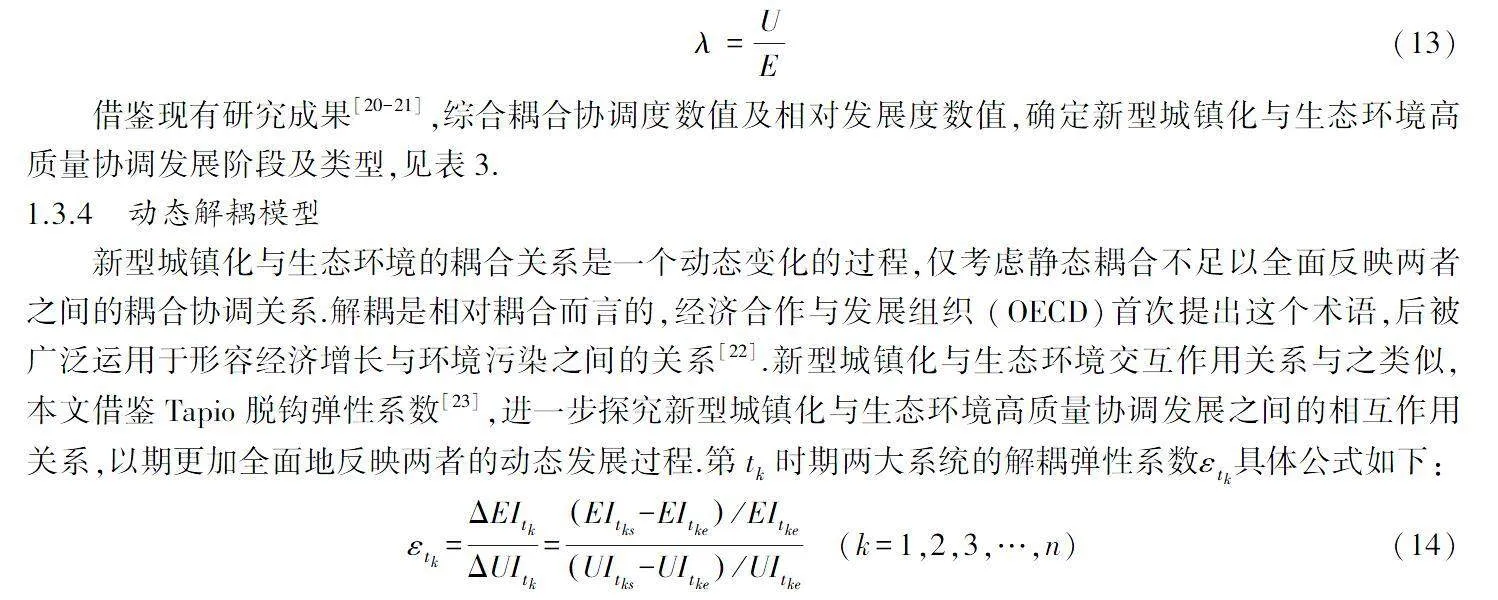

λ=UE(13)

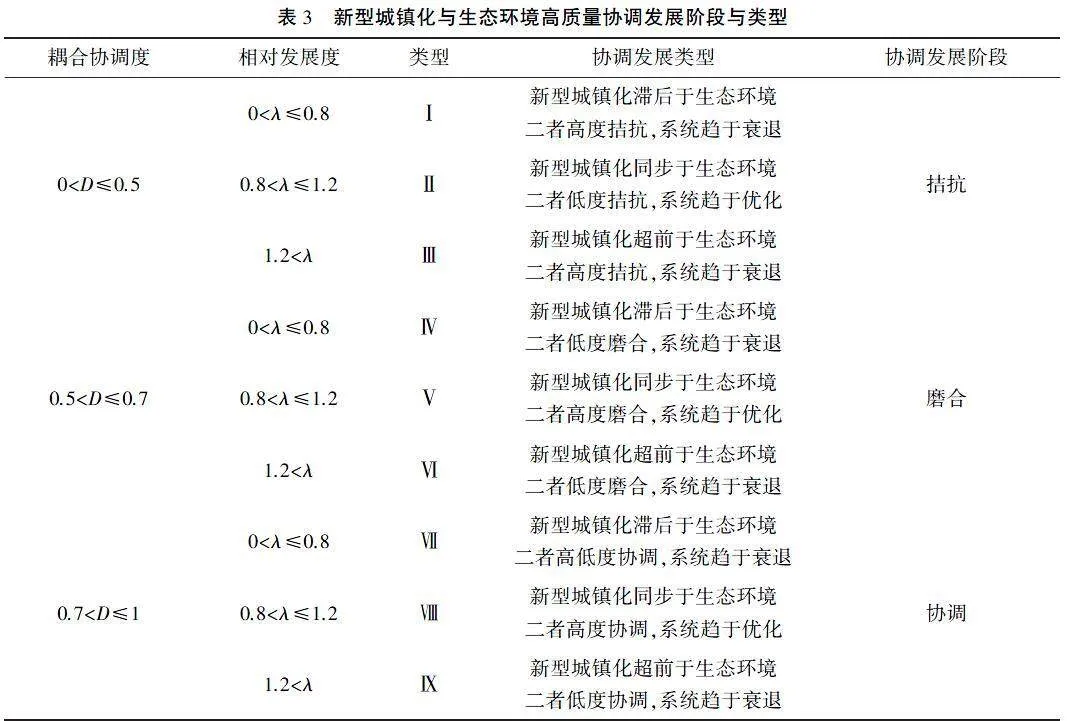

借鉴现有研究成果[20-21],综合耦合协调度数值及相对发展度数值,确定新型城镇化与生态环境高质量协调发展阶段及类型,见表3.

1.3.4动态解耦模型

新型城镇化与生态环境的耦合关系是一个动态变化的过程,仅考虑静态耦合不足以全面反映两者之间的耦合协调关系.解耦是相对耦合而言的,经济合作与发展组织 (OECD)首次提出这个术语,后被广泛运用于形容经济增长与环境污染之间的关系[22].新型城镇化与生态环境交互作用关系与之类似,本文借鉴Tapio脱钩弹性系数[23],进一步探究新型城镇化与生态环境高质量协调发展之间的相互作用关系,以期更加全面地反映两者的动态发展过程.第tk时期两大系统的解耦弹性系数εtk具体公式如下:

εtk=ΔEItk

ΔUItk=EItks-EItke/EItkeUItks-UItke/UItke(k=1,2,3,…,n)(14)

式中:ΔEItk为第tk时期生态环境质量指数的变化率,EItke、EItks分别为第tk时期初和末的生态环境质量指数,

ΔUItk为第tk时期新型城镇化质量指数的变化率,UItke、UItks分别为第tk时期初和末的新型城镇化质量指数.

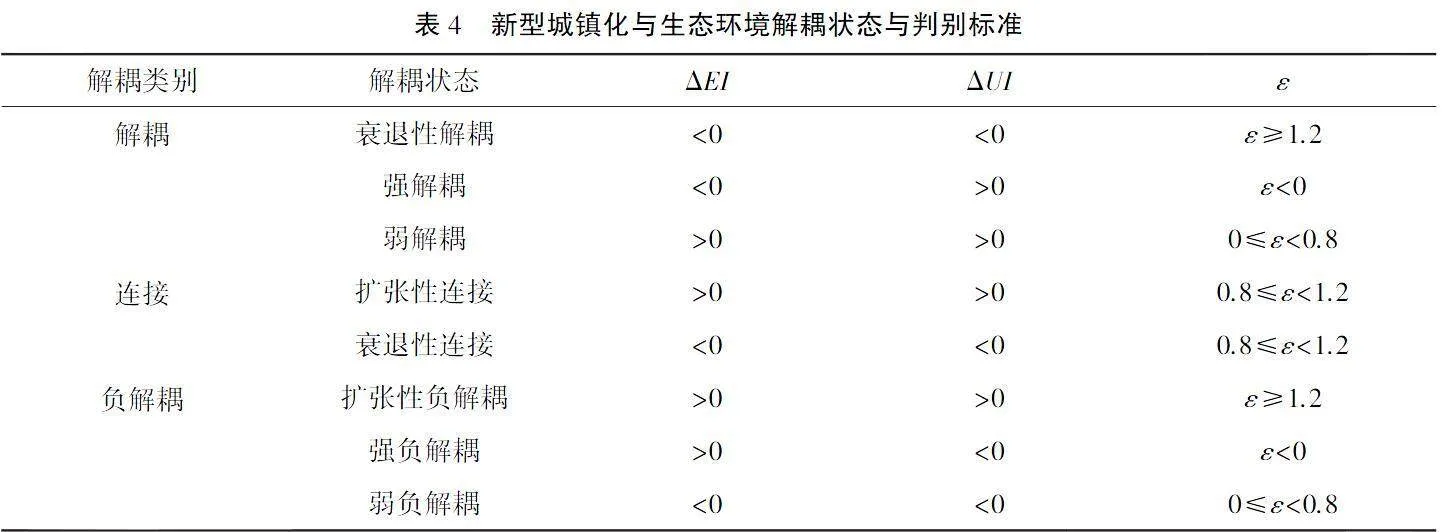

青岛市作为沿海发达城市,其城镇化进程不可避免地对自然资源和生态环境构成威胁,且新型城镇化推进与生态环境胁迫存在着复杂的关系,二者之间的矛盾日益突出.因此本文借鉴已有成果[14,22],确定解耦状态及判别标准见表4.

2结果与分析

2.1新型城镇化与生态环境综合质量水平分析

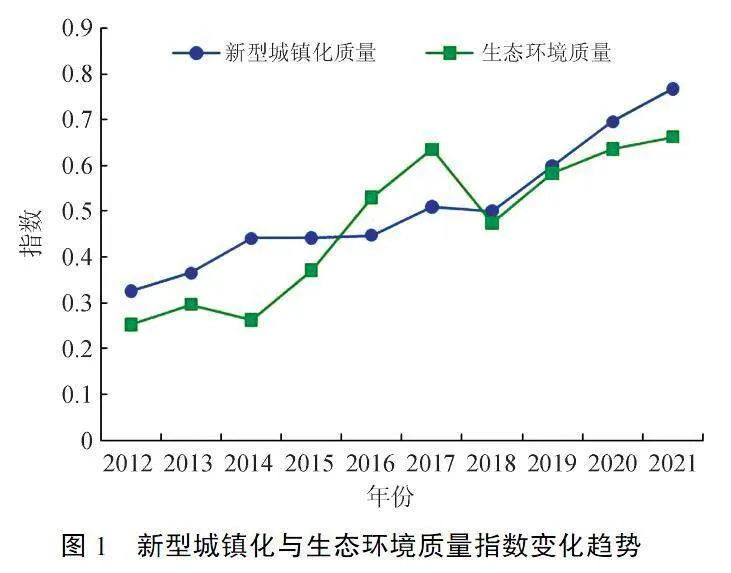

根据新型城镇化和生态环境质量指标体系,运用式(8)和(9),可以得到青岛市2012—2021年的新型城镇化质量指数和生态环境质量指数,如图1.

从时间序列来看,近十年来青岛市新型城镇化质量指数呈现稳步增长的态势,由2012年的0.326上升至2021年的0.767,表明青岛市城镇化质量显著提高,并保持蓬勃发展的势头.生态环境质量指数呈波动上升的趋势,由2012年的0.252上升至2021年的0.662,整体与城镇化质量水平保持相同态势,但略低于新型城镇化质量指数,说明青岛市新型城镇化和生态环境二者之间的关系既是相互独立的,又是相互依存的.从变化趋势来看,生态环境质量指数在2014—2017年的增长幅度最大,并且在2017年超过了新型城镇化质量指数,原因可能在于党的十八大将生态文明建设纳入中国特色社会主义事业总体布局,2014年新修订《环境保护法》,首次划定生态保护红线,并且在2017年青岛市印发了多项环境治理方案,统筹推进大气、水、土壤等污染防治,加大环境治理力度,生态环境质量大大提高.

2.2新型城镇化与生态环境高质量耦合协调分析

利用耦合协调度模型和相对发展度模型,计算2012—2021年青岛市新型城镇化与生态环境系统间的耦合协调度及相对发展度,并根据协调发展阶段及类型判定,得到青岛市2012—2021年新型城镇化与生态环境高质量协调发展阶段及类型,见表5.

从耦合协调度来看,2012—2021年,青岛市新型城镇化与生态环境质量的耦合协调度总体呈上升趋势,从2012年的0.535增长至2021年的0.844,仅在2018年出现下降,总体上城镇化与生态环境协调发展.从协调发展阶段来看,主要分为磨合阶段和协调阶段.2012—2016年,青岛市城镇化发展处于快速增长状态,新型城镇化质量提升明显,由速度增长型向质量增长型转变的过程中,期间青岛市新型城镇化与生态环境质量的耦合协调度小于0.7,两系统处于磨合阶段.2017年,耦合协调度大于0.7,进入协调阶段,然而2018年又降低于0.7,回归于磨合阶段,说明青岛市新型城镇化与生态环境两大系统正在博弈,耦合协调阶段还不稳定.从2019年开始,耦合协调度大于0.7,且逐年递增,表明正式进入协调阶段.这主要是由于党的十九大召开,乡村振兴和生态环境被重点表述,青岛市根据党中央指示,贯彻实施《青岛市乡村振兴战略规划(2018—2022年)》和《青岛市城市环境总体规划(2016—2030年)》,推动新型城镇化和生态环境高质量发展由磨合阶段向协调阶段迈进.

根据相对发展度对青岛市新型城镇化与生态环境高质量协调发展类型进一步划分,可将其分为三个类型.2012—2014年,青岛市新型城镇化与生态环境两系统属于协调发展类型Ⅵ,此时新型城镇化超前于生态环境,二者低度磨合,系统趋于衰退;2015—2016年、2018年青岛市两系统属于协调发展类型Ⅴ,此时新型城镇化同步于生态环境,二者高度磨合,系统趋于优化; 2017年、2019—2021年青岛市两系统属于协调发展类型Ⅷ,此时新型城镇化同步于生态环境,二者高度协调,系统趋于优化.

2.3新型城镇化与生态环境高质量动态解耦分析

为全面揭示青岛市新型城镇化与生态环境高质量协调发展的交互作用关系,借助动态解耦模型,分别计算青岛市2012—2021年新型城镇化与生态环境的年际变化率和解耦弹性系数,并根据解耦判别标准得到青岛市不同时期所对应的解耦状态,见表6.

从表中可以看出,研究期内青岛市新型城镇化与生态环境两系统的解耦状态存在明显差异,负解耦、解耦与连接交替出现,但扩张性负解耦占主导地位.其中,新型城镇化与生态环境系统在2012—2013、2014—2017年期间呈现出扩张性负解耦状态,说明新型城镇化与生态环境都在增速发展,且生态环境质量改善水平明显高于新型城镇化,解耦状态较为理想,这主要得益于2014年发布的《国家新型城镇化规划(2014—2020)》中强调城镇化发展水平要与生态环境承载力保持一致;2013—2014年,新型城镇化与生态环境系统呈现出强解耦状态,新型城镇化的推进抑制了生态环境的发展;2017—2018年,新型城镇化与生态环境系统处于衰退性解耦状态,新型城镇化与生态环境系统的发展速度都在降低,且生态环境降低的水平更加明显;2018—2019年新型城镇化与生态环境系统表现出扩张性连接状态,新型城镇化发展的同时生态环境发展水平提升,且上升的速度相对均衡,二者呈同步发展态势,说明新型城镇化与生态环境之间存在较强的交互作用关系;2019—2021年新型城镇化与生态环境系统处于弱解耦状态,表明生态环境增速低于新型城镇化,新型城镇化对生态环境的胁迫作用较小.

从两系统的动态解耦来看,青岛市2012—2021年新型城镇化与生态环境的动态解耦状态由扩张性负解耦-强解耦-扩张性负解耦-衰退型解耦-扩张性连接-弱解耦,逐渐向良性解耦方向发展.该结果表明青岛市新型城镇化与生态环境高质量发展之间具有动态性、反复性与不可持续性的特点.

3结论与讨论

基于2012—2021年青岛市数据,根据新型城镇化内涵和“PSR”模型,构建新型城镇化和生态环境质量指标体系,利用CRITIC-熵权法组合赋权测算指标权重,运用耦合协调度模型、相对发展度模型和动态解耦模型,从静态耦合和动态解耦两个方面探究青岛市新型城镇化与生态环境高质量协调发展过程及动态演化特征,得出以下结论:

(1) 2012—2021年,青岛市新型城镇化质量指数呈现稳步增长的态势,生态环境质量指数呈波动上升的趋势,且略低于新型城镇化质量指数.

(2) 从耦合协调度来看,青岛市新型城镇化与生态环境的耦合协调度在2012—2021年整体呈上升态势,主要分为两个阶段:第一阶段为2012—2016年和2018年,处于磨合阶段;第二阶段为2017年和2019—2021年,处于协调阶段.根据相对发展度可进一步划分协调发展类型,主要分为三个类型:2012—2014年,属于协调发展类型Ⅵ;2015—2016年和2018年属于协调发展类型Ⅴ;2017年和2019—2021年,属于协调发展类型Ⅷ.

(3) 从动态解耦模型来看,2012—2021年,青岛市新型城镇化与生态环境系统的解耦状态存在明显差异,负解耦、解耦与连接交替出现,表现出青岛市新型城镇化与生态环境高质量发展之间具有动态性、反复性与不可持续性的特点.

作为我国沿海重要中心城市,青岛人口增长与资源稀缺之间的矛盾日益突出,生态环境问题成为城镇化质量提升的重要一环.随着新型城镇化的提出,青岛市以生态环境保护和可持续发展理念为抓手,既要实现城镇化进程的有序推进,又要避免资源过度消耗造成不可逆的生态破坏,加快形成可持续的城市发展模式.《青岛市“十四五”生态环境保护规划》提出全面建成人与自然和谐共生的美丽青岛发展目标,而新型城镇化与生态环境高质量协调发展是建设美丽青岛的重要基础.因此,亟需转变经济发展方式,推动集约型增长,优化产业结构、能源结构和运输结构,提高资源利用效率,并且加大对环境治理和环保科技研发的投入,提升生态环境承载力水平,同时防范新基建、新化学物质等带来的环境问题.另外推进减污降碳,陆海统筹系统治理陆海自然生态和环境污染问题,推进山水林田湖一体化保护和修复.

[参考文献]

[1]陆大道,陈明星.关于“国家新型城镇化规划(2014—2020)”编制大背景的几点认识[J].地理学报,2015,70(2):179-185.

[2]国家发展改革委印发《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》[J].小城镇建设,2022,40(4):117-119.

[3]GROSSMAN G M,KRUEGER A B.Economic growth and the environment[J].The Quarterly Journal of Economics,1995,110(2):353-377.

[4]DU W.Research on the Evaluation Index of Air Pollution Control Audit Based on PSR Model[C]//IOP Conference Series:Earth and Environmental Science.IOP Publishing,2020,514(3):032017.

[5]郭莎莎,陈明星,刘慧.城镇化与资源环境的耦合过程与解耦分析——以北京为例[J].地理研究,2018,37(8):1599-1608.

[6]黄金川,方创琳.城市化与生态环境交互耦合机制与规律性分析[J].地理研究,2003(2):211-220.

[7]刘耀彬,李仁东,宋学锋.中国城市化与生态环境耦合度分析[J].自然资源学报,2005(1):105-112.

[8]祝志川,刘博,和军.中国乡村振兴、新型城镇化与生态环境协同发展测度分析[J].经济问题探索,2022(7):13-28.

[9]陈锦鸿,蒋宏飞,员学锋,等.陕西省城镇化与耕地利用生态效率耦合协调时空分析[J].水土保持研究,2023,30(4):338-346.

[10]姜吉坤,祝胜来,曹吉昌,等.新型城镇化与碳排放水平的耦合协调度分析——以山东省为例[J].生态经济,2023,39(3):76-82.

[11]云小鹏.黄河流域城镇化与生态环境耦合协调测度及交互关系研究[J].经济问题,2022(8):86-95.

[12]余娇,杨鸿辉,陈榕榕,等.生态城市城镇化与生态环境耦合协调时空分异[J].山东大学学报(理学版),2022,57(11):102-110.

[13]纪明,曾曦昊.新型城镇化与生态文明建设协调发展的时空演化预测及驱动机制研究[J].生态经济,2022,38(9):212-220.

[14]冯雨雪,李广东.青藏高原城镇化与生态环境交互影响关系分析[J].地理学报,2020,75(7):1386-1405.

[15]张扬,师海猛.黄河流域城镇化高质量发展与生态环境耦合协调度评价[J].统计与决策,2022,38(10):71-75.

[16]祁鹏卫,张贤.重庆市县域生态文明建设与城镇化耦合协调分析[J].生态经济,2022,38(9):221-227.

[17]DIAKOULAKI D,MAVROTAS G,PAPAYANNAKIS L.Determining objective weights in multiple criteria problems:The critic method[J].Computers amp; Operations Research,1995,22(7):763-770.

[18]吴忠,关娇,何江.最低工资标准测算实证研究——基于CRITIC-熵权法客观赋权的动态组合测算[J].当代经济科学,2019,41(3):103-117.

[19]陈红光,李晓宁,李晨洋.基于变异系数熵权法的水资源系统恢复力评价——以黑龙江省2007—2016年水资源情况为例[J].生态经济,2021,37(1):179-184.

[20]蔡绍洪,谷城,张再杰.西部新型城镇化与乡村振兴协调的时空特征及影响机制[J].中国农业资源与区划,2022,43(12):202-213.

[21]任保平,巩羽浩.黄河流域城镇化与高质量发展的耦合研究[J].经济问题,2022(3):1-12.

[22]尚海龙,蒋焕洲.西藏新型城镇化与生态环境耦合演进及解耦分析[J].西北师范大学学报(自然科学版),2019,55(4):118-126.

[23]TAPIO P.Towards a theory of decoupling:degrees of decoupling in the EU and the case of road traffic in Finland between 1970 and 2001[J].Transport Policy,2005,12(2):137-151.

[责任编辑赵小侠]