人工智能助力深化教学改革的实践探索

2024-06-17王嵘

王嵘

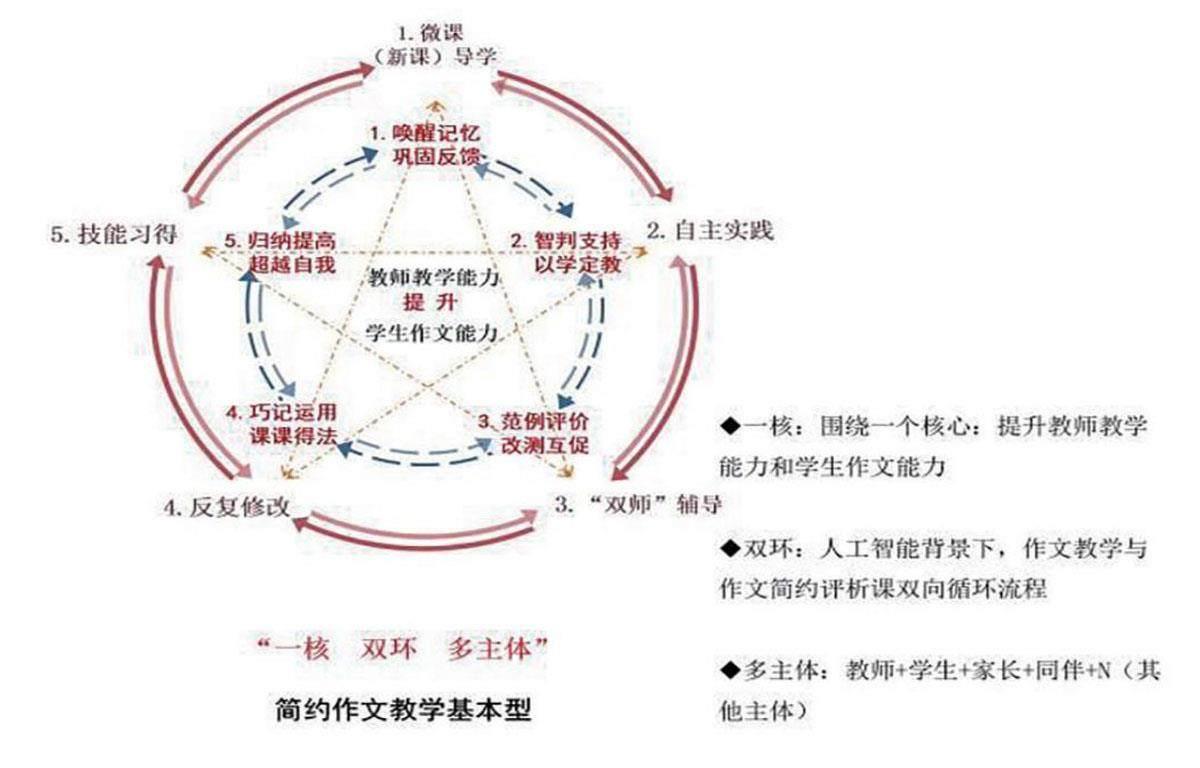

2022年4月,《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下称“语文2022年版义教课标”)正式颁布。其中,“文化自信”“语言运用”“思维能力”“交流”“表达”等词语,均与作文教学有着密切的关系。借助作文智判系统,我们采用“一核、双环、多主体”的作文教学基本型进行了一些实践探索。

一、“一核、双环、多主体”作文教学基本型

这一作文教学基本型,主要围绕提升教师教学能力和学生作文能力,作文新授教学与评析教学通过双向循环流程,体现了多主体的参与性。

二、具体授课方法

(一)新授课教学步骤

学生(教师)通过学校微信公众平台上的微课资源,自学(组织初学)—学生自主实践作文—学生将自己的作文提交“作文智判工具”评判,同时教师看到评判结果,对学生进行面授(远程)个性化辅导—学生根据教师的指导及“作文智判工具提示”反复修改—完成作文。

(二)评改课教学步骤

第一,唤醒记忆,巩固反馈。教师和所有学生都登录自己的账号,直接在系统里查看新授课之后作文情况。

第二,智判支持,以学定教。教师通过全方位的系统数据分析来了解全班学生的习作情况,发现共性与个性问题,引导学生通过观察数据统计确定改进内容。

第三,范例评价,改测互促。教师线上实时授课,通过各类范例,指导全体学生进行修改,修改内容即时多次提交“作文智判”工具进行测评,多次修改。

第四,巧记运用,课课得法。根据重点的学习方法,梳理总结成口诀,帮助学生归纳总结。

第五,内化于心,归纳提高。通过线上系统,再次提交需要的作文(片段),师生共同交流写作的收获,为下一次写作提供理性积累与感性认识。

三、开展教学的效果

第一,时空无限“双师”辅导,师生进行“泛在学习”。在学习的过程中,学生既可以获得作文智判系统的支持,又能随时求助授课教师,即“双师辅导”,师生随时随地进行学习。全班学生可以共同修改一篇习作,或者分享多篇习作。学生进行作文修改评价的时间、地点灵活。

第二,优化课程实施方法,有益转变师生角色。利用作文智判工具和客观数据,教师从知识的传递者转变为学习的组织者和协调者,学生利用作文智判工具进行自主地学习。充分利用传图识字、语音输入、拍照识别等程序功能,配合高拍仪、高扫仪等设备,学生兴趣强烈。

第三,多主体参与评价,多方培养语文能力。教学中,许多家长和同伴都参与到作文的评价中来。在上传修改的过程中,卷面的整洁与字数,朗读的准确性都决定了作文稿的质量,学生利用作文智判系统进行自查自修,通过数次测试,不断修正自我,实现更深层次的了解和理解,从而实现自我的不断完善与超越。

第四,新型教学管理方式,促进教学技能提升。使用人工智能技术,学校教学管理部门对教师的教学技能进行培训。在记录存储学习经历与成果的过程中,对师生习作态度、频次、质量、改进、提高进行全面评价。了解教师的教学情况、学生的学习情况,采取有针对性的管理措施,在促进学生健康成长方面具有积极的作用。

四、教学实施建议

第一,有“模”不唯“模”,教学多元化。在实施过程中,建议不要拘泥于固定的某种模式,避免僵化,可根据本班教师、学生、教材内容的实际,进行班本化的变式。

以下举例说明:

变式之一:四年级上册第八单元《我的心儿怦怦跳》。

唤醒记忆,巩固反馈—智判系统,以学定教—师法范例,点拨实践—巧记运用,课课得法—小组合作,推荐习作—内化于心,归纳提高。

教师在授课之初,先帮助学生复习已习得的知识,培养学生及时总结的良好学习习惯。之后引导学生梳理习作及修改的过程,明确本课教学重难点,以便突破。随后通过片段学习,对本课重难点知识进一步理解,能够用归纳的方法再次回归到自己的习作中。在分享中学习,锻炼学生的语言表达能力。教师指导学生利用学习的方法多次修改,反复提交系统进行智判,再多次进行修改,不断提高写作能力。

变式之二:五年级下册第一单元《那一刻,我长大了》。

复习引入,目标导学—智判支持,唤醒积累—自我认知,多维评价—学习范例,点拨实践—归纳巧记,丰富方法—梳理收获,持续提升。

教师通过导语和组织学生分享佳作,唤起学生的已知记忆,养成时时复习总结的好习惯。作文智判工具的使用培养了学生的动手操作能力。师生分享互动交流成长故事,从交流中懂得只有想具体才能写具体。用范例引导学生有效学习。引导学生思考巧记写作方法,简单清晰,为学生创建自我学习,自我评价的平台。

变式之三:六年级下册第三单元《让真情自然流露》。

回顾导入,唤醒记忆—智判支持,以学定教—片段训练,突破难点—巧记运用,课课得法—多维评价,综合提升—梳理总结,内化于心。

师生查阅系统作文评价记录,问需在前,唤起学生的已知记忆,让学生带着问题进入课堂。通过作文智判系统大数据支持,引导学生发现普遍问题,促进学生进一步思考学习方法。通过共写一个片段,并进行互评互改来习得方法,进一步提升习作能力。把片段训练中获得的方法启示运用到自己的习作修改中,从而进行知识迁移,掌握本课习作要点。小组根据多维评价标准推选出优秀习作,并在全班展示,以范例为引领,促进学生习作水平综合提升。学习心得交流进一步明确本课学习重点,并获得成功的喜悦。

第二,传统现代相结合,促进学习方式的转变。信息技术的使用,不代表放弃对学生说、读、写的训练。明确基于人智能环境下的作文课要强调以学生为中心的结构化教学、工具化教学;应该利用工具,成就儿童,而不是利用工具,代替儿童,倡导教学相长,将听说读写几方面的内容加以融合,促进学生文化自信、思维能力、语言运用、审美创造等方面素养的综合提升。

第三,“双师辅导”扬长补短,增强课程育人效果。在“巧记运用,课课得法”的环节中。每一课教师都应当尽量归纳写作方法,编成朗朗上口且易于识记的口诀,帮助学生掌握写作方法。就同一个作文题来讲,涉及方法较多时,教师要根据当节课的教学内容予以调整,突出重点。

例如:六年级习作“我的拿手好戏”第一课时,教师带领学生总结出以下方法:

依据中心分详略,详写笔墨要重彩。

略写一笔就带过,分清详略显中心。

以上的方法重点是能列出写作提纲,分清详略突出中心。

在第二课时教学中,教师指导学生,在写作初稿的基础上,不但要根据写作提纲分清详写与略写的部分,还要将需要详细写作的内容写具体。在这一课,教师写作方法归纳为:

重点描写有方法,趣事想象不落下。

心语神动修辞准,成就自豪善表达。

教师指导学生从心理、语言、神态、动作等几个方面描写,学习运用修辞方法。对于选材问题,在第一课时已有涉及,因此不是本节课的重点指导内容,稍稍略过。“双师辅导”,相互融合才能为学生提供更好的作文指导。特别提出的是,要关注启动查重技术,解决“抄袭”不易被发现的问题,对学生加强诚信教育。

(徐德明)