文徵明,比枯木倔强

2024-06-16金哲为

金哲为

沈周弟子

第一个读到沈周10首《落花诗》的人是文徵明。

沈周将多年来的经历和感悟倾诉于诗,唯有与之相契的亲近之人方能知晓其中深意。文徵明20岁时即拜入沈周门下,15年来师徒二人以诗画、文章、人品相交,文徵明的父亲文林也曾是沈周的知己好友。他无疑会是那个了解沈周之人。

收到来诗的文徵明叹赏不已。他当下与好友徐祯卿各作和诗10首回寄,还常常在雅聚之时吟诵老师的诗作,在座的文士、官员无不为沈周的文采与思致折服,纷纷属韵相和。不断收到和诗的沈周又被激发起了诗兴,继有新作。如此往复,吟咏落花遂风靡吴中。

感物伤怀是人类共通的情感,而没有什么比春天的落花更能牵惹起这样的情思。无论是命运多舛还是生活美满,每个人都能从《落花诗》中找到自己。

愚笨名士

读到沈周《落花诗》的那一年,文徵明刚刚经历了第三次科考失利,早就有“诗书苦无验,冉冉白发生”(文徵明《除夕有感》)之慨的他不能不心有戚戚。

在同辈好友的衬托下,他看上去有些愚笨。

同龄的唐寅是个天才。他自幼聪慧,16岁“童髫中科第一”(祝允明《唐伯虎墓志铭》),28岁时终日纵酒,在祝允明的劝说下仅仅闭门准备了一年,就考取解元。若非牵涉会试舞弊案,他本是那年状元的最大热门。

相比之下,文徵明的经历就曲折多了。他八九岁时话仍说不清楚,而所谓“生而外椎”(王世贞《文先生传》)、“外若不慧”(文嘉《先君行略》),就是看上去不太聪明的样子。

从26岁一直到53岁,文徵明参加了9次科举考试,回回名落孙山。他真的笨吗?这个问题有些令人费解。因为如果真的智商不够,又为什么会早早地与唐寅齐名?

弘治十三年(1500年),侍御史王献臣因巡按辽阳期间严整时弊,触怒了当地权贵,遭谗言被贬福州上杭。途中路过苏州,当地名士纷纷作诗赠行,近百首诗文聚成之后,众人竟推举身无功名的文徵明作叙:

君以圣天子耳目之臣,奉使边徼,其任不为不重。而辽阳国家要害,不得不慎。……至于得罪以去,固非不乐,而实亦所不暇计。其心诚不欲以一身之故,而遗天下之忧。若君者,今之所谓喜事狥名,而古之所谓持重博大者欤?

——文徵明《送侍御史王君左迁上杭丞叙》

在以多一事不如少一事为“持重博大”的明代政坛,王献臣是个异类。批评他的人说他“喜事狥名”,到哪里都爱“搞事情”,这次终于自食恶果;称赞他的人说他不对权贵屈膝,即使遭谗言被贬,仍不改初衷。

文徵明则认为辽阳地处边境,为国家要害,如果为了所谓的好名声而因循守旧、敷衍管理,一旦出事,后果不堪设想。王献臣所做的只是他一直以来认为对的事,得罪被贬绝非所愿,可他哪里有空计较个人的忧乐得失呢?

生而倔强

从这篇写于31岁的叙文中,我们可以看出文徵明欣赏的某种个性:以古人自期,即使明知结局或许非己所乐,也不愿改变自己的信条而随波逐流。这种个性贯穿了他的一生。

唐寅的聪颖毋庸置疑,在专心备考的一年时间里,他“取前所治《毛氏诗》,与所谓‘四书者,翻讨拟议,只求合时义”(祝允明《唐伯虎墓志铭》)。就是熟读参考书目,综合时下主流思想研究出题套路。那文徵明呢?他自己都颇感郁闷:“吾岂不能时文哉?得不得固有命耳。然使吾匍匐求合时好,吾不能也。”(文嘉《先君行略》)

文徵明从学于古文大师吴宽,以复兴古文为己任,和唐寅、祝允明等人更是以古文相交。

好友劝他先钻研时下“程文”(科考范文),等考取功名后再继续古文之学:“以子之才,为程文无难者,盍精于是?俟他日得隽,为古文非晚。”(文徵明《上守谿先生书》)

如果他听从了朋友的好意相劝,即使不能像唐寅那样一击即中,想必也不至于9次名落孙山。但每次失利后他不“反省”自己的坚持是否值得,反而更加努力研习古文。其实他并非没有“反省”,恰恰是思考得太透彻了:“苟为无命,终身不第,则亦将终身不得为古文,岂不负哉?”(文徵明《上守谿先生书》)

在他看来,能否考中也要看运气,如果先研习范文应试,假如运气不好,那不是要一辈子钻在“四书五经”之中?

文徵明没有唐寅、祝允明的狂放不羁,平日里的他温文尔雅,与人和善,却比任何人都要倔。即便遭遇了一次次的失利,双鬓爬上了越来越多的白发,朋友、亲戚对他弃之不顾,他也曾怀疑过自己的选择,但自始至终,他对自己秉持的信念没有丝毫的退让和侥幸。

京城一梦

54岁那年,文徵明得到了工部尚书李充嗣的举荐,以贡生入京,经过吏部考核,被授予翰林院待诏,参与修编《武宗实录》,侍经筵。

荒淫无嗣的明武宗于正德十六年(1521年)驾崩,兴献王长子朱厚熜入嗣,继承皇位,于次年改元,施行了一系列纠正时弊的改革,史称“嘉靖新政”。年过半百的文徵明自觉赶上了用世的好时候。

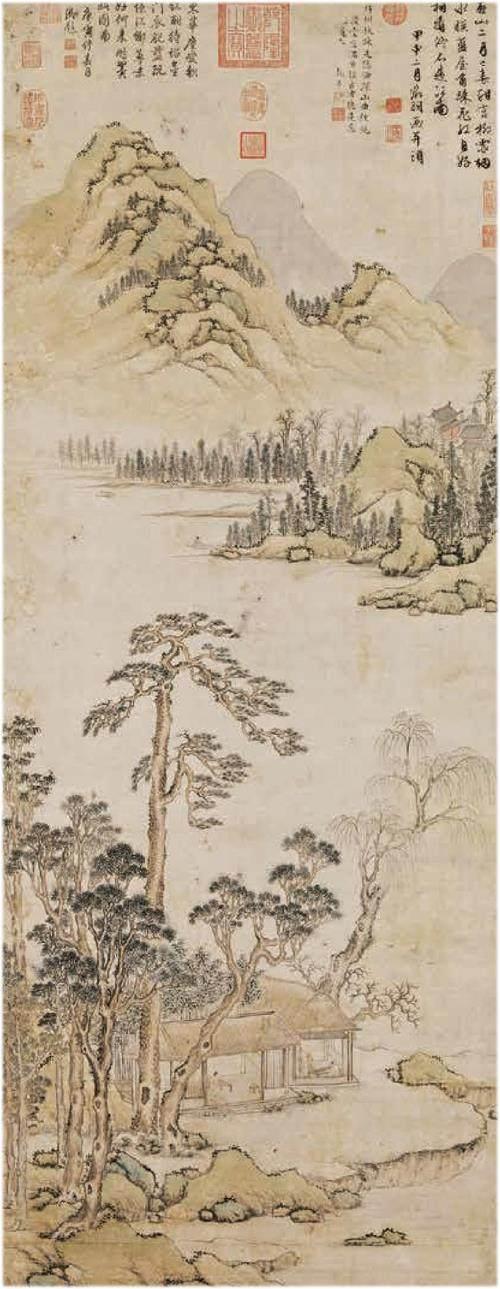

然而,文徵明在京城的日子并不好过。虽然翰林院的同僚们对他推服不已,但他官清禄薄,只能暂住在朋友家,买完上朝所需马匹,囊中就已空空如也;同来的仆人接连染疾,每日只有一人跟马做饭,辛苦万状;京城里人事繁杂,公务与应酬不断,忙得他喘不过气。入京第二年的春天,文徵明终于得空往城外的西山一游:

燕山二月已春酣,官柳霏烟水映蓝。

屋角疏花红自好,相看终不是江南。

——文徵明《燕中题画》

杨柳依依的湖光山色偏偏又让文徵明想起苏州的水乡。一个人孤身在外,难免会勾起羁旅漂泊之感,但这不代表他有了归意,一切还尚有可能。

殊不知,朝中局势很快就发生了剧变。一次早朝,他不小心扭伤了左臂,被迫在家休养,不久就赶上了“大礼议”。皇帝一改即位之初的开明,这次直言上谏的官员都将被处以杖刑,不少人甚至被打得命丧当场,文徵明则因病幸免。在这场事件中,因迎合皇帝而掌权的张璁是文徵明之父文林的门生,有人便劝文徵明去拜谒张璁,他辞而不从。被诏入京的杨一清将被重用,刚到都门外就有无数官员抢着拜见,唯独文徵明不往。

这样做的结果就是,当《武宗实录》修成,每个人都得到了升官和赏赐的金币,只有文徵明原官不动,仅赐银币。

相好的正直之士或贬或辞,受到排挤的文徵明每日无正事可做,反而有无数的诗文、书画应酬。眼看三年考满之期将近,按例会得到晋升,朋友都劝他再熬一熬,他仍毅然决定辞官归乡。

古木寒泉

奋斗了大半辈子,终于得偿所愿,换作谁或许都不会这么坚决地放弃。但知晓了文徵明的性格,他的离去又不难理解:如果30年的努力是为功名利禄,那离开确实可惜;但若是为了一个用世的理想,当发现事不可为,离去又有什么不舍得呢?每一步都是听从内心,所以来去潇洒,无怨无悔:

南来拂拭芰荷衣,旋觉沙尘出郭稀。

我已去来无复恋,天于人事每多违。

流澌十月关河冷,积雪千山草木辉。

想见幽居无限好,春风应待主人归。

——《次韵荅徐子容学士见怀三首》其三

何况他无时无刻不在想念家乡的山水。

从京城归乡后,文徵明不再过问世事,每日以翰墨自娱。他在停云馆的东面建了一间书房,命名为“玉磬山房”,又在庭院中栽种了两株梧桐树,“日徘徊啸咏其中,人望之若神仙”(文嘉《先君行略》)。

没有了官场的应酬和约束,徜徉于吴中秀雅的山水之间,文徵明五日画一水,十日画一山,于诗书画上的造诣渐臻化境。想要向他求画的高官、富商在门口排起了长队,但他“凡富贵者来求,多靳不与,贫交往往持以获厚利”(黄佐《将仕佐郎翰林院待诏衡山文公墓志》)。

临写老师的《落花诗》仍是文徵明每年要做的功课。但与老师画过多次的《落花诗意图》相比,他更爱枯木寒林的画题,即使是除夕夜家家户户要贴的钟馗,也被他改变了骇人的样貌,扮成文士的样子,出现在寂静的寒林中,寻觅诗句。

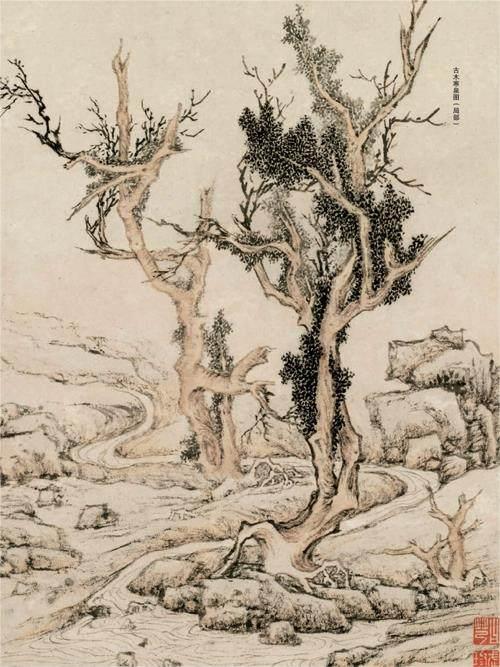

82岁这年,文徵明创作了两件重要的作品。

一件是为王献臣所作的《拙政园诗画册》。这位文徵明21岁时仰慕的前辈落叶归根,将大弘寺址拓建为园,是为拙政园。

另一件是这件《古木寒泉图》。原来汇聚成林的古木如今只剩两株,其余之地寸草不生;独步觅句的人物消失了,水流的去向也变成了留白。当所有装点的元素被略去,只留下这个世界最纯粹而永恒的骨架。

经过人生的寒冬,早年与他齐名的唐寅、祝允明、徐祯卿、王宠等人,都已成了他生命中灿烂的“落花”,而文徵明却活成了花叶褪尽后似枯还生、涓涓不息的古木寒泉。

他靠的是长寿吗?从画里我分明看到的,是他早年送王献臣南行时就有的那份至诚与倔强。